蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的危險因素分析及干預對策

趙玉芳,周華英

蠶食性角膜潰瘍是一種疼痛性、慢性、進行性的潰瘍性角膜炎癥,屬于臨床較為少見的眼部疾病類型,以眼部疼痛、流淚、畏光和眼紅等為典型表現,部分病人還伴有虹膜炎癥或角膜變薄從而引起散光造成視力下降的現象[1-2]。該病起始于角膜周邊部位,后隨疾病的發展逐漸向角膜中央呈環狀融合進展,最終可累及全角膜引起角膜血管化和瘢痕化,嚴重者甚至會引發角膜穿孔,具有較高的致盲率[3-4]。該病的發病機制尚不明確,可能與眼部外傷、自身免疫反應或手術感染等相關,手術是作為該病最為主要和理想的治療方式,具有較好的臨床療效[5]。但有研究指出,盡管手術技術得到不斷的進步,但手術的成功率和手術效果仍處于中等水平[6],究其原因主要是由于在蠶食性角膜潰瘍的手術病人中,術后有約25.6%的病人出現不同程度和次數的復發情況,導致完全治愈率低下,對病人遺留嚴重的視力損害,成為影響手術效果和導致手術失敗的主要原因[7-8]。基于此,本次研究對我院收治的70例蠶食性角膜潰瘍病人術后復發情況進行調查,并分析術后復發的相關危險因素,以利于臨床醫護人員對其加以關注并實施相關的干預對策,從而減少疾病的復發風險,提高病人的治愈率。現報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選擇2019年4月—2020年4月本院收治蠶食性角膜潰瘍病人70例(121眼)為研究對象,其中男52例,女18例;年齡40~80(62.49±6.27)歲;身高150~178 cm;體重40~84 kg;文化程度:初中及以下26例,高中25例,專科及以上19例;單眼發病46例,雙眼發病24例。納入標準:符合蠶食性角膜潰瘍的診斷標準;年齡≥18歲;無溝通障礙者;意識清楚者;無精神類疾病者;家屬對本研究知情且自愿參與者。排除標準:存在其他惡性腫瘤病人;存在嚴重的焦慮、抑郁心理;具有認知障礙者;臨床資料不齊者且無法隨訪者。

1.2 方法

1.2.1 研究方法 用自制一般資料調查問卷對研究對象進行資料收集,包括病人的性別、年齡、居住方式、文化程度、婚姻狀況、醫保情況、單雙眼、患眼眼別、既往角膜感染史、既往角膜手術史、治療前是否合并角膜穿孔、治療方式、免疫學指標是否正常、有無角膜新生血管、潰瘍位置、用藥依從性等。

1.2.2 蠶食性角膜潰瘍的診斷標準[9]根據蠶食性角膜潰瘍的典型表現并排除其他相關引起角膜病變的全身免疫學疾病等方可確診。典型的臨床表現為眼部疼痛、潛掘狀潰瘍、潰瘍源于角膜周邊部并向周圍發展互相融合、伴有角膜緣灰白色浸潤等;同時為病人行細菌培養以及角膜刮片篩查以排除感染性炎癥;行相應的血清學檢查以排除系統性疾病所引起的周邊性角膜潰瘍疾病。

1.2.3 蠶食性角膜潰瘍復發調查問卷[10]采用醫院自制的調查問卷對病人術后的復發率和復發病灶分布情況進行調查統計,復發病灶分布主要可分為原發病變部位、累及上方角膜緣、下方角膜緣、顳側角膜緣、全周角膜緣、鼻側角膜緣等6種類型,各指標數值越高,則表明病人的復發率越高。

1.3 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件進行數據分析,定量資料比較采用t檢驗或方差分析,計數資料比較采用χ2檢驗,等級資料行秩和檢驗,對蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的相關影響因素采用多重線性回歸分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

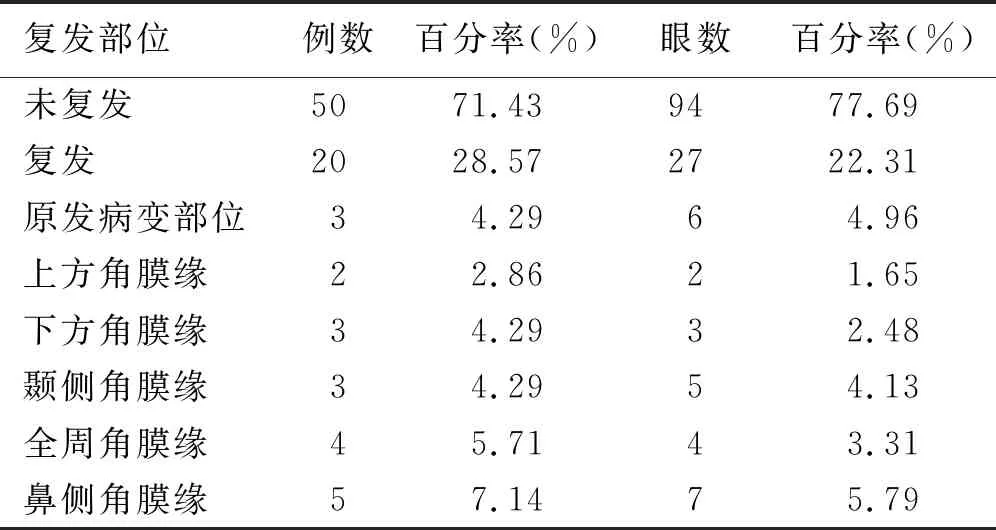

2.1 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發現狀 通過對70例(121眼)蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的現狀進行調查,結果顯示:未復發的例數和眼數分別為50例(71.43%)、94眼(77.69%),復發20例(28.57%),其中在復發部位最多的為鼻側角膜緣5例,在復發率中占比7.14%,復發眼數最多的有7眼,在復發眼數中占比5.79%,蠶食性角膜潰瘍病人的術后復發情況處于較高水平,詳見表1。

表1 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發現狀(n=70)

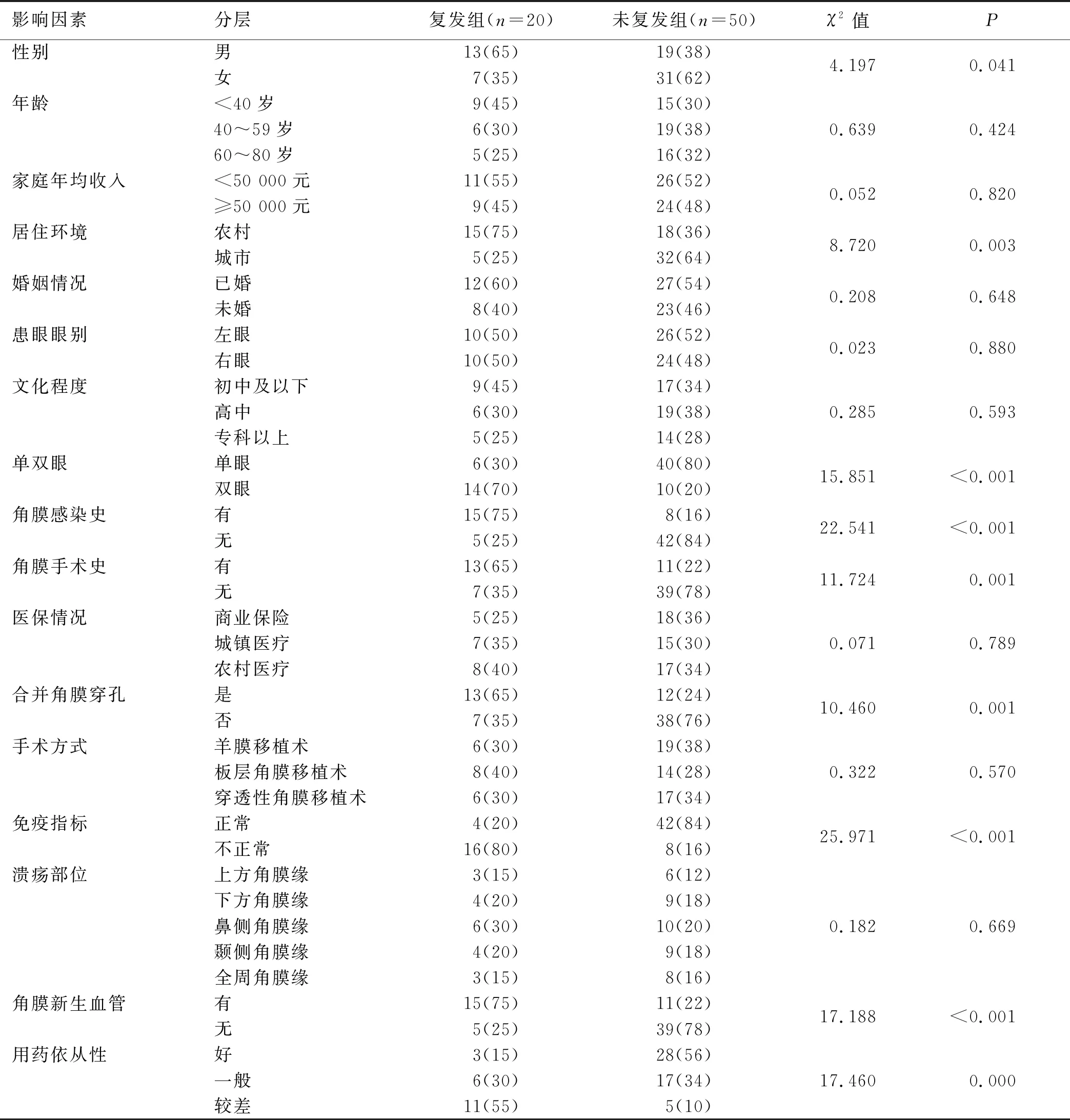

2.2 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的單因素分析 對蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的相關影響因素進行單因素分析,結果顯示,性別、居住環境、單雙眼、角膜感染史、角膜手術史、合并角膜穿孔、免疫指標、角膜新生血管、用藥依從性等均為影響蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的相關影響因素(P<0.05),詳見表2。

表2 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的單因素分析 單位:例(%)

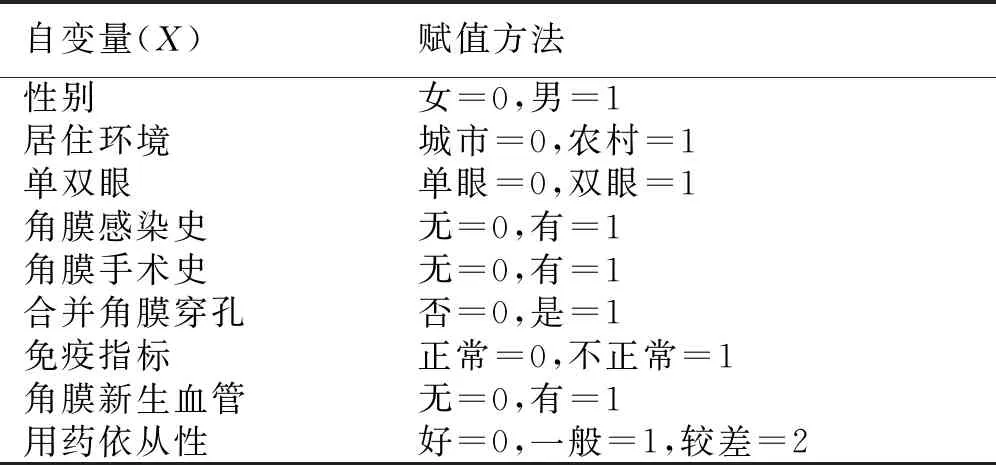

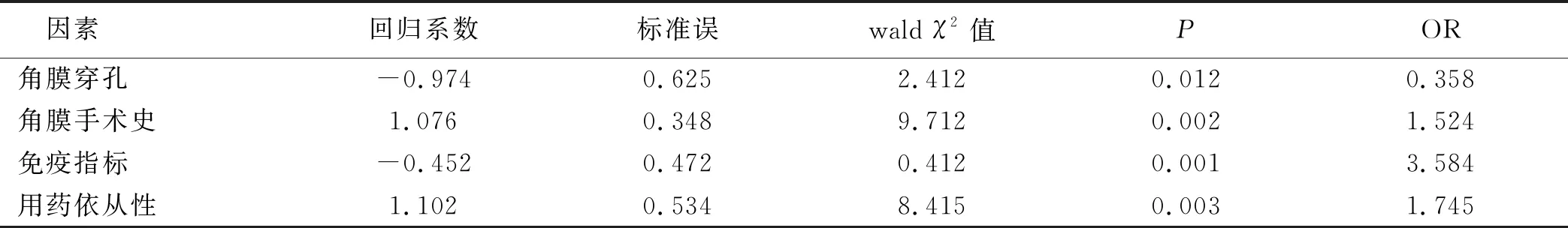

2.3 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的相關因素 將蠶食性角膜潰瘍病人術后復發作為因變量,以單因素分析中具有統計學意義的相關因素自變量進行Logistic回歸分析,賦值情況詳見表3。二分類 Logistic回歸分析結果顯示,角膜穿孔、角膜手術史、免疫指標、用藥依從性等均為蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的獨立危險因素(P<0.05),詳見表4。

表3 自變量賦值

表4 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的 Logistic回歸分析

3 討論

3.1 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的現狀分析 蠶食性角膜潰瘍又稱為Mooren潰瘍[11],該病曾在1863年被研究者[12]將其描述為良性與惡性兩種類型,在良性中>35歲的病人較多且病情呈緩和穩定,手術和藥物治療的效果均較理想,而惡性則<35歲的病人較為多見,并且發病后具有病情嚴重、進展快速的特點,治療效果及預后較差 。目前對于蠶食性角膜潰瘍的治療仍屬于醫護人員共同關注的問題,單純的藥物治療效果只能短暫緩解病情,長期效果欠佳[13]。手術治療效果良好但完全治愈率低,在術后無法避免疾病的復發,復發后不僅會影響病人的視力水平,嚴重者還會導致病人視力降到手動或光感程度甚至完全喪失視力,部分病人還因此最終行眼球摘除術,給病人的心理與生理健康均帶來極大的危害[14-15]。本次研究通過對70例蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的現狀進行調查,結果顯示,未復發的例數和眼數分別為50例(71.43%)、94眼(77.69%),復發20例(28.57%),其中在復發部位最多的為鼻側角膜緣5例,復發眼數最多的有7眼,蠶食性角膜潰瘍病人的術后復發情況處于較高水平。因此,臨床對蠶食性角膜潰瘍病人術后復發情況的相關危險因素進行及時的調查和分析,并提供積極的干預措施,對降低病人的復發風險和發生率,提高其生存質量及預后情況具有積極意義。

3.2 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的相關因素分析 本次研究結果顯示,角膜穿孔、角膜手術史、免疫指標、用藥依從性等均為蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的獨立危險因素(P<0.05),即合并角膜穿孔、存在角膜手術史、免疫指標異常及用藥依從性較差的病人其術后復發風險越高。分析原因可能為角膜穿孔屬于蠶食性角膜潰瘍中最為嚴重的并發癥之一,多數病人在初次確診時均已合并角膜穿孔現象,從而導致病人的病情加速發展,同時穿孔的角膜會導致抗原暴露繼而激發人體的局部免疫反應,致使術后出現復發現象[15]。有研究曾指出,蠶食性角膜潰瘍的發生與角膜外傷、手術及感染等密切相關[16]。本次研究結果顯示,存在角膜手術史的病人術后的復發風險也相對較高,此結果與既往研究相符[17-18]。其原因主要是由于以往手術給角膜遺留的創口會導致隱蔽的角膜抗原暴露,從而使細菌入侵補體,引起中性粒細胞浸潤及釋放膠原酶等免疫反應,同時手術的創傷會加重角膜的應激,使角膜細胞的易感性增加,在受到細胞或細菌入侵時極易引起復發現象[19]。由于蠶食性角膜潰瘍屬于一種免疫性慢性角膜炎,異常的免疫狀態會增加雙眼進入免疫活化狀態的風險,此外機體的免疫功能異常所出現的特應性體質均會促進免疫性角膜炎的發生與發展,從而復發的可能性增加[20]。對于蠶食性角膜潰瘍病人的治療藥物主要有妥布霉素滴眼液、0.1%地塞米松滴眼液、免疫抑制劑以及激素藥物等[21],以上藥物不僅能有效緩解免疫性炎癥的浸潤,減輕角膜的刺激癥狀、炎性反應,還可刺激角膜上皮再生和促進組織修復,同時對自身免疫反應的多個環節起到免疫抑制作用,對病情的預后均會起到關鍵的作用,因此,在術后堅持用藥的病人其復發的風險要明顯小于用藥依從性較差的病人[22]。

3.3 蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的干預對策 針對蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的危害與相關影響因素,并結合病人的具體病情現狀,現提出以下幾點干預措施,旨在為降低蠶食性角膜潰瘍病人術后復發風險和臨床護理提供有效的指導。①臨床病人診治時應重視角膜穿孔的排查,對于合并角膜穿孔的病人應盡快行手術治療以恢復眼球壁的完整性,修補穿孔,同時加強術后的復發預防工作。在病人出院時給予全面性的病情和復發風險評估,對于存在復發可能性較高的病人,囑咐病人按時入院復診檢查,以便于盡早干預,提高病人的臨床治愈率,減少復發風險。②對蠶食性角膜潰瘍的病人應盡早進行血免疫學指標的檢查以排除全身免疫疾病的風險,對于免疫指標異常的病人可為其合理地使用全身免疫抑制劑治療來改善機體的免疫狀態,盡可能地減少術后的復發可能性。③對于術后用藥依從性較差的病人應反復為其進行健康知識教育,向病人介紹蠶蝕性角膜潰瘍病因、治療的相關知識、護理及預后,使其認識到疾病的危害和用藥的重要性,提高其對正確用藥的重視度。同時應仔細為病人講解相關藥物的使用方法及過量使用的副作用,囑咐病人嚴格遵照醫囑,規范用藥,可在一定程度上減少復發風險和頻率。④對于已復發的病人可為其采用相應的治療措施,如輕度復發的病人可首先為其進行單純的免疫抑制劑藥物治療,為病人消除潰瘍急性期的炎癥反應,減輕刺激癥狀,若效果不明顯甚至病情加重,則立即為病人行手術治療,徹底清除病灶避免增加復發后潰瘍變薄現象而引起穿孔風險;對于淺表的復發潰瘍病人則應結合病人的角膜組織情況,為其選擇合適的手術治療以確保既能使病變角膜內的組織抗原得到清除,中斷免疫性炎癥的發展,同時又可為病人重建角膜正常結構,改變原病理環境,從而最大限度地降低二次復發的風險。

綜上所述,角膜穿孔、角膜手術史、免疫指標、用藥依從性等均為蠶食性角膜潰瘍病人術后復發的獨立危險因素,因此在臨床工作中應針對其危險因素,對病人進行相應的護理干預及治療措施,盡可能為病人減少復發風險,提高病人的生活質量。