前外側小切口結合L型鎖定鋼板治療脛骨遠端骨折的臨床療效

張曉艷,王毅,徐永清

(中國人民解放軍聯勤保障部隊920醫院全軍創傷骨科研究所,云南 昆明 650032)

脛骨遠端骨折主要由于高能量、突發性的外界創傷暴力因素導致脛骨遠端受側方、軸向、旋轉等力量引起的骨折,發病率在四肢骨折中約占1/3[1]。脛骨內固定術后易發生皮膚壞死、感染、骨和內置物外露、骨髓炎、骨不連等并發癥[2]。隨著微創觀念的進步,有限切開復位結合鎖定鋼板內固定術廣泛應用于臨床。基于此,本研究回顧性分析本院2014年1月至2019 年12 月收治的脛骨遠端閉合性骨折患者82 例的臨床資料,旨在探討前外側小切口結合L型鎖定鋼板治療脛骨遠端骨折的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 回顧性分析本院2014年1月至2019年12月收治的82例脛骨遠端閉合性骨折患者的臨床資料,患者均為單側骨折,其中男58例,女24例;年齡18~62歲,平均(41.5±3.2)歲;受傷原因:車禍38例,高處墜落23例,摔傷16例,重物砸傷5例;AO分型:A型3例,B型59例,C型20例;合并疾病:糖尿病5例,原發性高血壓6例。隨機分為對照組和觀察組,各41例,兩組臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性,見表1。本研究已通過醫院倫理委員會審核批準。

表1 兩組臨床資料比較Table 1 Comparison of clinical data between the two groups

1.2 納入及排除標準 納入標準:均符合脛骨遠端閉合性骨折的診斷標準;經X片檢查證實為新鮮骨折,術前無感染及開放性傷口;對手術有一定的耐受性;患者均對本研究知情同意并自愿簽署知情同意書。排除標準:有傷口并感染,不能進行內固定治療者;心、肝、腎嚴重功能障礙者;陳舊性骨折者。

1.3 方法 兩組入院后均給予跟骨牽引、消腫等治療,待腫脹消退,出現皺皮征后擇期手術治療。觀察組行前外側小切口結合L型鎖定鋼板治療。患者取仰臥位,行硬膜外麻醉成功后,常規消毒鋪巾,于脛骨遠端前外側做長約3 cm切口,采用骨剝沿脛骨遠端外側面近端潛行剝離,在骨膜與深筋膜間形成隧道,在C臂透視下行牽引、復位并維持牽引。若術中復位穩定度不足,則使用克氏針經皮臨時固定。經隧道將合適長度的L形脛骨遠端外側鎖定鋼板(蘇州愛迪爾醫療器械)緊貼骨膜插入骨膜與深筋膜之間,如骨折粉碎性程度較高,則可在骨折部位有限切開復位。若累及關節面,則要求達到解剖復位。復位滿意后,用等長的鋼板于皮外準確定位釘孔,經相應螺釘孔做0.5 cm的小切口,在骨折遠近端各需3枚以上的鎖定螺釘固定(放置的鋼板需盡量長,不必強求鋼板完全貼附),C臂透視證實骨折解剖復位、鋼板固定良好。沖洗、止血、逐層縫合。

對照組行傳統切開復位內固定術治療。患者取仰臥位,行硬膜外麻醉成功后,常規消毒鋪巾,于脛骨遠端前外側做15 cm長弧形切口,向內側牽脛前肌腱,向外側牽余肌腱,逐層分離脛前組織及骨膜,顯露骨折端,充分清理骨折端的血塊,然后盡量將骨折解剖復位,C 臂透視骨折端復位效果滿意后,置入L形脛骨遠端鎖定鋼板(蘇州愛迪爾醫療器械)于脛骨遠端外側,然后用鎖定螺釘固定。沖洗、止血、逐層縫合,術口內均放置引流片。

術后給予抗炎、消腫、鎮痛、活血等治療,術后24 h 拔除引流片,術后2 d 在床上行膝、踝關節功能鍛煉,術后4~6 d開始CPM 功能鍛煉,2 周后不負重開始借助拐杖鍛煉,6 周左右復查X片,有骨痂生長后可無負重拄拐下地活動,3個月后逐漸負重行走,1年后行內固定取出術。

1.4 觀察指標 比較兩組圍術期指標;采用Johner-Wruhs評分評估兩組術后12 個月踝關節功能,根據是否發生骨不連、感染、神經血管損傷及畸形、踝關節等活動范圍、疼痛、步態等評估,分為優、良、中、差4個等級。優:存在骨不連、感染、血管神經損傷、內外翻畸形、疼痛癥狀,踝關節活動度不受限、步態正常,日常活動正常;良:無骨不連、感染癥狀,存在輕度血管神經損傷、2°~5°內外翻畸形,踝關節活動度>75°、偶爾疼痛、步態正常,日常活動稍受限;中:無骨不連、感染癥狀,存在中度血管神經損傷、6°~10°內外翻畸形,踝關節活動度>50°、中度疼痛、輕度跛行,日常活動嚴重受限;差:存在骨不連、感染、重度血管神經損傷癥狀,內外翻畸形>10°、踝關節活動度>50°、重度疼痛、明顯跛行,日常生活不能自理。優良率=優率+良率。比較兩組術后并發癥發生情況,包括切口感染、皮膚壞死、骨不連。

1.5 統計學方法 采用SPSS 22.0統計學軟件分析數據,計量資料以“”表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

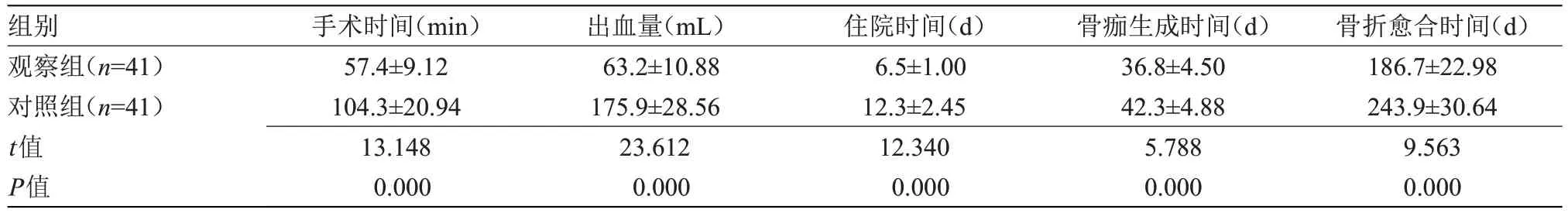

2.1 兩組圍術期指標比較 觀察組住院時間、手術時間、骨折愈合時間、骨痂生成時間均短于對照組,出血量低于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組圍術期指標比較()Table 2 Comparison of perioperative indexes between the two groups()

表2 兩組圍術期指標比較()Table 2 Comparison of perioperative indexes between the two groups()

組別觀察組(n=41)對照組(n=41)t值P值手術時間(min)57.4±9.12 104.3±20.94 13.148 0.000出血量(mL)63.2±10.88 175.9±28.56 23.612 0.000住院時間(d)6.5±1.00 12.3±2.45 12.340 0.000骨痂生成時間(d)36.8±4.50 42.3±4.88 5.788 0.000骨折愈合時間(d)186.7±22.98 243.9±30.64 9.563 0.000

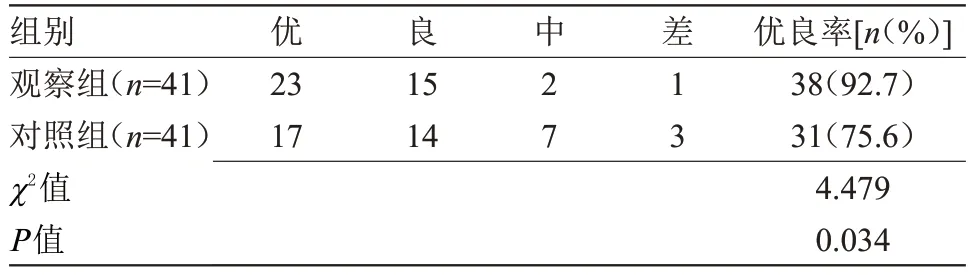

2.2 兩組術后12 個月踝關節功能比較 觀察組優良率為92.7%,明顯高于對照組的75.6%(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后12個月踝關節功能比較Table 3 Comparison of ankle joint function between the two groups at 12 months after operation

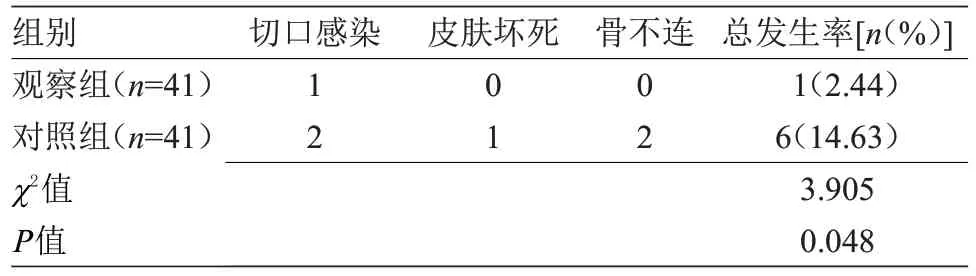

2.3 兩組并發癥發生率比較 觀察組并發癥發生率為2.44%,低于對照組的14.63%(P<0.05),見表4。

表4 兩組并發癥發生率比較Table 4 Comparison of complication rates between the two groups

2.4 典型病例分析 病例1,女,23 歲,騎電動車摔傷,行前外側小切口結合L 型鎖定鋼板治療。術后1 年切口愈合較好,見圖1。病例2,男,59歲,騎電動車摔傷,行脛骨切開復位內固定術治療。術后12個月切口愈合較好,見圖2。

圖1 病例1 X片、CT圖像Figure 1 Case 1 X-ray,CT image

圖2 病例2 X片、CT圖像

3 討論

3.1 脛骨遠端骨折治療現狀 脛骨遠端骨折治療以穩定踝關節、恢復小腿力線長度為目標[3]。傳統的切開復位內固定術,雖然骨折端對位可靠,但需廣泛性切開軟組織及剝離骨膜,創傷大,嚴重影響骨的血運[4]。李鳳利等[5]采用間接復位技術,骨折的治療從生物學固定轉變為保護骨折與周圍軟組織血運,促使骨折愈合,明顯降低術后骨不連或延遲愈合率,已廣泛應用于臨床。

3.2 前外側小切口結合L 型鎖定鋼板治療脛骨遠端骨折的特點 盡管小腿前外側有豐富的肌肉覆蓋,但經前外側入路微創治療脛骨遠端骨折可能損傷血管神經束[6-7]。傳統的切開復位內固定術為解剖復位脛骨遠端骨折,因大量剝離骨膜,術后并發癥較多。L 型鎖定鋼板遠側有一短臂呈弧形環抱脛骨遠端前方,利于提高角度穩定,且不壓迫骨膜血液供應。鋼板的骨干部和骨骺部的設計符合腓骨遠端的解剖結構[8-9]。L 型解剖鎖定鋼板結合外側切口治療脛骨遠端骨折,不剝離骨膜,可兼顧骨折端愈合與軟組織修復。

3.3 前外側小切口結合L 型鎖定鋼板治療脛骨遠端骨折的要點 術中避免反復粗暴復位,骨折部位不強求解剖復位[10],關節外骨折只要求達到功能復位,必要時小切口復位骨折斷端,創造骨折愈合的局部微環境,盡量減少損傷局部軟組織。術中盡可能用彈性模量大,不易折斷鋼板。本研究結果顯示,術后12 個月,觀察組優良率為92.7%,明顯高于對照組的75.6%(P<0.05)。表明前外側小切口結合L 型鎖定鋼板治療脛骨遠端骨折的功能評分明顯高于常規切開術。本研究結果還顯示,觀察組并發癥發生率為2.44%,明顯低于對照組的12.20%,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,前外側小切口結合L 型鎖定鋼板治療脛骨遠端骨折可更好的保護脛前軟組織血運,保留骨膜,利于骨折愈合,降低術后并發癥發生率,療效顯著,值得臨床推廣應用。