再探八路軍造榴彈發射器(二)

張琇杰

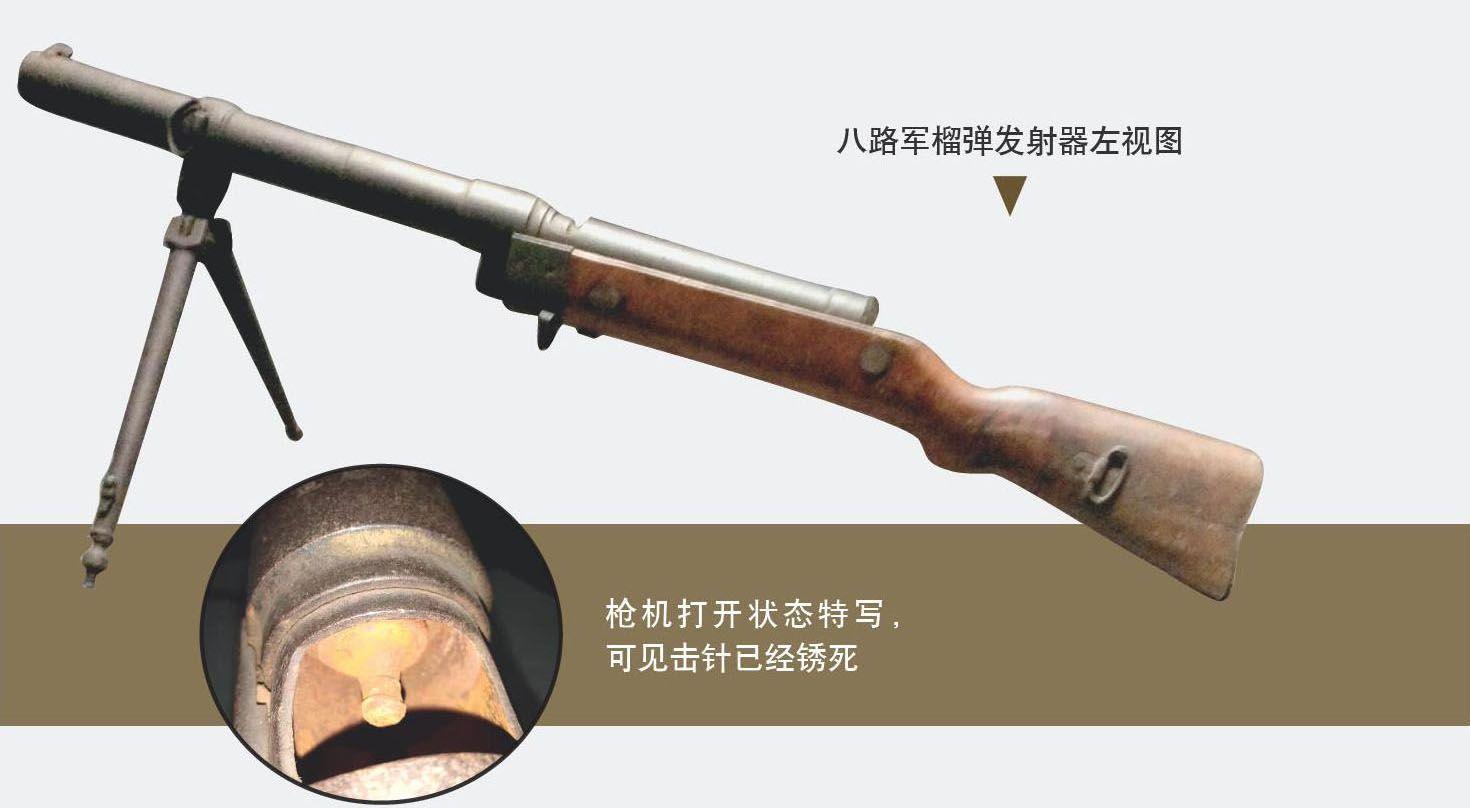

八路軍榴彈發射器(兩腳架收起狀態)

第二部分 八路軍榴彈發射器與相近產品比較及其研制過程呈現

與同時代相近產品之比較

關于八路軍榴彈發射器的特點,與同時代相近產品比較中可見一斑。在此,先從現代榴彈發射器的基本內涵說起。

關于現代榴彈發射器的基本內涵

本文所講的現代榴彈發射器是指世界輕武器業界公認的,以美國M79榴彈發射器、M203榴彈發射器、MK19自動榴彈發射器等為代表的,廣泛裝備于各國軍隊的專用面殺傷支援火器。其主要特點是:口徑在50mm以內;發射同口徑專用榴彈;外形類似步槍及輕、重機槍,或下掛于步槍上(也可裝肩托單獨使用,如M203榴彈發射器);射擊方式為單發、連發;可直射、曲射,曲直兩用;火力猛、威力大,可殺傷有生力量,也可摧毀輕裝甲目標,用途廣泛。這是業界對這種武器概念的共識。

美國M79榴彈發射器及其裝填、使用狀態

這個概念里,不包含擲彈筒和槍榴彈發射器。擲彈筒發射同口徑榴彈卻不具備直射功能;槍榴彈發射器可直射、曲射,但槍榴彈是超口徑彈藥。故這兩種武器均不符合業界公認的榴彈發射器概念。

在堅持業界公認標準的前提下,經過國家有關部門嚴謹的審核,才得出八路軍榴彈發射器是世界最早的現代榴彈發射器的結論。因為它同時具備了上述現代榴彈發射器的特征。

八路軍榴彈發射器與美國M79榴彈發射器之不同

需求不同。八路軍缺乏重武器,尤其缺少平射炮這樣的武器。因為榴彈發射器直射曲射兩用,八路軍以其直射功能在一定距離內部分替代平射炮的作用;美軍M79榴彈發射器則是用來填補手榴彈和迫擊炮之間存在的50~300m的面殺傷火力空白區,構成無縫隙火力覆蓋。

用途不同。八路軍榴彈發射器的定位是“小炮”,用于攻擊和壓制敵火力點,射程遠(1000m以上),威力大,榴彈的質量大,裝藥量多。蓬黃戰區兵器廠廠長周吉隆所說的600m射程是使用低能量簡易膠片發射藥的距離,不是設計的用高能量無煙火藥的射程;M79榴彈發射器的定位是步兵便攜支援武器,用于為步兵提供伴隨火力支援,覆蓋迫擊炮最小射程內區域。

結構不同。八路軍榴彈發射器體量大(全長10000mm),發射管較長(450mm),質量大(7kg),安裝兩腳架,有依托發射,前膛裝彈,裝填較慢,射速較低;美軍M79榴彈發射器個頭短小(全長737mm),發射管較短(356mm),質量輕(2.72kg),手持發射,后膛裝彈,射速相對較高。美國M79榴彈發射器采用輕金屬材料,八路軍則沒有這個條件。

彈藥不同。二者配用的榴彈均采用高低壓發射原理,但彈體結構不同,八路軍榴彈發射器用榴彈為質量400~500g左右的重型榴彈(以增大裝藥量,否則威力太小),前膛裝彈,榴彈無彈殼,無需退殼;M79榴彈發射器用榴彈為質量230g的輕型榴彈,后膛裝彈,有彈殼,再裝填時需先退殼。M79榴彈發射器問世晚二十年,科學技術有了新的進步。

世界同時代相似武器

考證八路軍榴彈發射器,查閱了大量資料,對同時代前后世界上類似的武器進行了研究。在此,對這些武器作一呈現。

蘇聯RMN-50發射器

這是在明斯克偉大衛國戰爭博物館中陳列的一款特殊武器。它的外觀與M79榴彈發射器類似,乍一看具備了現代榴彈發射器的基本特征。它是將槍管受損的莫辛納干步槍予以改造,把槍管全部去除,只保留彈膛部分,然后再裝上一根50mm迫擊炮的炮管制成。它發射的是50mm迫擊炮彈,不是專用榴彈,只不過把原來配備的發射藥包換成了空包彈,其功能歸根結底還是一門輕型迫擊炮,所以說明上寫的它是迫擊炮。用空包彈發射迫擊炮彈,顯然不具備直射能力。這種奇怪的技術思路決定了它不可能適應戰場需要,發射迫擊炮彈最好還是用迫擊炮,步槍去做迫擊炮的活,確實勉為其難。RMN-50沒有大規模裝備蘇軍部隊,只少量配發進行測試。有網友稱它為“榴彈發射器”,實在是牽強附會,除了貌似,它與現代榴彈發射器并沒有關系。

蘇聯AG-2自動榴彈發射器 蘇聯二戰期間最接近成功的榴彈發射器,是雅各布·格里戈里維奇·陶賓領導的設計局(后改為16廠)研制的編號為AG-2的自動榴彈發射器,研制時間大約在1937~1938年間。

未展開狀態的AG-2榴彈發射器

展開狀態的AG-2榴彈發射器

射擊狀態的AG-2榴彈發射器

一種40mm榴彈照片(上)及其實物圖(下)

據資料介紹,AG-2榴彈發射器加裝輪架,全質量40kg,兩人操作,使用5發彈筒頂置供彈,理論射速200發/分,最大射程1220m,用于為步兵連排提供曲射火力支援。1937年10~11月,16廠經過測試,認為將戰斗射速控制在57發/分以內,才能保證其可靠使用。

1939年2月,蘇軍炮兵將領戈沃羅夫帶領一批高級軍官觀看了AG-2榴彈發射器與50mm迫擊炮的對比測試。榴彈發射器在直射、目標打擊與快速反應方面表現出色,只是最大射程遜于50mm迫擊炮。

1940年1月,16U將AG-2榴彈發射器送到前線測試,發現AG-2存在部分零件壽命低,機構動作不良等問題。16U隨即進行改進,使問題得到解決。根據戰場表現,這種武器可以量產列裝,但蘇聯軍械部部長庫利克對陶賓的研究不感興趣,沒有將其納入武器裝備生產計劃。最終AG-2自動榴彈發射器未能投入正式生產,無疾而終,悄然消失在歷史的長河中。這是同時代蘇聯榴彈發射器最接近成功的一個案例,它的特點、用途類似于后來美國的MK19自動榴彈發射器,可惜未能投入裝備使用,只是一種試驗性武器。在武器技術發展史上,類似例子比比皆是。很多技術人員的奇思妙想經過試驗后并沒有進入到生產實用階段,有的轉為技術儲備,有的則銷聲匿跡不為人知。

德國戰斗手槍和Spgr.LP彈

所謂的二戰德國榴彈發射器 有人把二戰期間德國的一種用信號槍改裝的發射榴彈的Z型戰斗手槍也稱為榴彈發射器,但它的技術思路與八路軍榴彈發射器思路迥異,從功能上看并不符合我們所說的現代榴彈發射器的技術特征。

?年輕的周吉隆在青島中山公園留

二戰爆發前夕,德軍裝備了瓦爾特公司生產的27mm信號手槍,質量1.3kg。該槍采用槍管折轉式裝填方式,只能發射信號彈。后來該槍進行了改進,在基型槍管內嵌入一根帶有5條膛線的內徑為23mm的槍管,并在槍體側面刻有字母“Z”,代表“膛線(Züge)”,用于同普通信號槍區分,并被冠以“信號手槍Z”,或“戰斗手槍”的名稱,成為德軍制式武器。這兩款槍外形相近,全長245mm,槍管長155mm。

德國軍工部門為戰斗手槍研制了新型彈藥——信號槍榴彈,簡稱Spgr.LP,彈長125mm,裝30g炸藥,殺傷威力很有限。后又研制了大威力榴彈,最初型號是WK358LP,其采用長柄手榴彈彈體,加裝一根與戰斗手槍口徑相符的插入導桿,因射程太近未量產。后對該彈進一步改進,新型號彈稱為WK361LP,它改進了導桿,導桿前端加裝卵形手榴彈,提高了飛行穩定性。該彈長224mm,質量0.33kg,初速40m/s,最大射程85m。后期改用塑料導桿,彈全長為218mm,最大射程提高到100m。1941~1942年間,WK361 LP彈共生產了26萬枚。

戰斗手槍也能用于發射超口徑彈,只要發射部分符合口徑,伸出槍口的彈頭就可以發射出去。給戰斗手槍加裝肩托和瞄準具,即可將其改裝成超口徑彈發射器,這種型態的戰斗手槍又被稱為突擊手槍。

從上述介紹可以看出,德軍的戰斗手槍發射超口徑彈藥,采用的不是現代榴彈發射器的思路,它與八路軍榴彈發射器是兩種技術路徑。

日軍使用八九式擲彈筒及配用的擲榴彈

八路軍榴彈發射器研制過程

八路軍榴彈發射器主要研制人

周吉隆領導組織研制工作

周吉隆是共產黨員。他有勇有謀,當年只有25歲。他勇于開拓創新,敢于走前人沒有走過的路,而且做事情善于直接抓住問題要害。周吉隆憑借在開會路上與會造槍的鐵匠周掄彥的一番交談,就有了建立兵工廠的思路,在大隊領導和親人的幫助下,白手起家,僅僅兩個月就建立起我軍歷史上第一座正規工業化兵工廠——圈楊家兵工廠,開創了人民兵工的新紀元。周吉隆在此前沒有學過武器知識,完全是在干中學,邊學邊干,邊干邊學,創造了一個奇跡。

周吉隆具有出色的領導才能,創立了一套科學有效的管理辦法。為加強管理,他在廠部下設機工、木工、槍彈、地雷、手榴彈、翻砂、烘爐、鉗工等八個工種部,根據工人的技術特長進行精細分工。通過精細化分工,工人們各負其責,使圈楊家兵工廠的產品質量不斷提高。

于鴻春負責技術研究和設計工作于鴻春是掖縣(今萊州)人,曾在沈陽的東三省兵工廠干過多年的技師,后來擔任圈楊家兵工廠總技師,有很高的理論素養和豐富的實操經驗。東三省兵工廠規模大、設備優、技術新、重研發,有上萬臺機器設備,職員1000多名、工人2萬余人,引進當時世界先進設備,產品質量優良,為國內一流兵工企業。該廠還成立了科學研究會,辦有《東三省兵工廠科學研究會》雜志,各分廠廠長和技師作為委員,定期組織開展研究活動,學習探討國內外兵器研發技術,以加強本廠技術研究工作。當時,于鴻春的技術能力在膠東八路軍是首屈一指的。

九一八事變后,因為東三省兵工廠的規模大,設備較本土更為先進,日軍便將大部分的火炮、槍械、全部擲彈筒以及配套彈藥的生產交由該廠負責,改稱“奉天造兵所”。日軍侵華戰場使用的武器和彈藥有很大部分是由該廠生產的。于鴻春因不滿自己制造的槍炮被用來屠殺同胞,便逃離兵工廠回到山東,在龍口的鐵工廠謀生。

創建圈楊家兵工廠時,周吉隆老父親不顧年邁親自乘汽車趕到龍口,登門將于鴻春請到部隊。于鴻春從此參加八路軍,擔任兵工廠的總技師,負責技術工作,在技術人才培養和技術指導方面做出了重要貢獻。如使用先進的深孔加工技術以實心鋼材加工炮筒成為膠東兵工廠的基本技術,而其他根據地還在費時費力地用鐵軌加工改制成炮筒。

八路軍榴彈發射器技術借鑒

八路軍蓬黃戰區兵器廠研制榴彈發射器的直接需求是部隊迫切需要平射炮,兵工廠沒有能力制造。廠長周吉隆一心要解決這一難題,與擁有深厚理論造詣和豐富實踐經驗的于鴻春探討。在棲霞路家溝時就開始反復研究探討技術思路,確定了技術方案,設計出技術圖紙,搬到蓬萊大庵廟后投入試制、試驗階段。

八路軍榴彈發射器技術思路來源 八路軍設計榴彈發射器,借鑒了以下武器:一是遼十四式37mm平射炮(仿大正十一式37mm步兵炮),質量輕便;二是日本多用途九二式步兵炮,輕便、多用途、威力大;三是日本八九式擲彈筒,輕便、威力大,使用方便。

因為這三種武器于鴻春都生產過,非常熟悉其技術特點。據東北兵工史《兵工史料第五輯》一書記載,九一八事變后,東三省兵工廠改為“奉天造兵所”,火炮廠生產包括九二式步兵炮、擲彈筒在內的各型火炮。

由于蓬黃戰區兵器廠規模小、人員少,僅有30余人,設備少得可憐,巧婦難為無米之炊,對37mm平射炮和九二式步兵炮等裝備只能望而嘆氣,無可奈何。因此重點研究了結構較為簡單而技術含量高的八九式擲彈筒及擲榴彈。

重點研究參考八九式擲彈筒的先進技術 日軍擲彈筒本質上是一門超輕型迫擊炮,主要特點是射角大,彈道彎曲,射程較遠,用來殺傷躲藏在隱蔽物后的目標,或在中遠距離殺傷有生力量。它殺傷效果好,操作方便,可單兵攜帶機動,對一線步兵進行伴隨支援。

八九式擲彈筒是一件成功的武器,輕巧、便攜、威力大、發射快,除了不能平射,幾乎適用各種步兵戰場。八九式擲彈筒口徑50mm,全長413mm,發射筒長260mm,全質量2.7kg,筒身質量1.6kg,駐板質量1.1kg,駐板高60mm、寬67mm,最大射程700m,有效射程500m。為了提高精度,發射筒內制有8條膛線。

八九式殺傷擲榴彈,為無藥筒、自帶發射藥的前瞠裝填擲榴彈,是八九式擲彈筒配用的基本彈藥。它的外形與當時日本常見的山野炮用榴彈相似,但結構更為復雜。八九式殺傷擲榴彈質量830g,主裝藥室內裝有145g TNT炸藥,威力較大,殺傷半徑5~8m,而同時期美軍的M160mm迫擊炮彈裝藥量才115g。八九式擲榴彈采用當時相當罕見和超前的高低壓發射原理和膨脹式彈帶。高低壓發射方式,大幅提高了火藥的利用效率,減小了發射的后坐力;膨脹式彈帶,解決了前裝式榴彈的閉氣問題,提高了射程和射擊精度。

日軍對擲彈筒相當重視,1940年日軍修改后的《步兵操典》,規定擲彈筒分隊裝備擲彈筒3具、步槍9支,每個步兵中隊有擲彈筒9具,全聯隊共計81具,與輕機槍裝備的數量相同。

提出技術思路設計出榴彈發射器

周吉隆廠長聞聽八九式擲彈筒有如此多優點,就和于鴻春詳細分析了它的結構和技術原理。于鴻春生產過八九式擲彈筒及擲榴彈,對其技術原理和結構特點非常熟悉,向周吉隆做了全面詳細的講解,強調八九式擲榴彈結構復雜,制造工藝精細,生產加工要求很高。周吉隆認為它就是有一個從高壓到低壓的過程,這個過程提高了效率,減小了后坐。看起來很復雜,但問題的要害是:只要能順利實現變高壓為低壓,榴彈就能飛出去,大可不必拘泥于日本榴彈的結構和工藝,由此確定了高低壓發射的技術思路。

確定采用高低壓發射方式的原因是它的高效率非常明顯,八九式擲榴彈質量820g,僅裝填4.75g小片狀無煙發射藥。對比同期的步機槍彈數據,有坂6.5mm步槍彈,彈頭質量9g,裝發射藥2.14g;有坂7.7mm機槍彈,彈頭質量11.8g,裝發射藥2.79g;漢陽造步槍配用的7.92×57mm步槍彈,圓頭彈彈頭質量14.8g,裝發射藥2.8g;后坐力較大的俄式莫辛納甘步槍配用的7.62×54mm R槍彈(M1908 L型輕尖彈),彈頭質量9.6g,裝3.1g發射藥;而后坐力強大的美國M212.7mm機槍彈(尖彈),彈頭質量46.1g,裝發射藥16.2g;蘇聯B-32式14.5mm穿甲燃燒彈,彈頭質量63.44g,發射藥量竟高達31.0g,是八九式擲榴彈的近7倍。

美國60mm迫擊炮配用的M49A2榴彈,全質量1.34kg,發射藥基本藥管裝藥26g,附加藥包4個,每包2.27g M3方片藥,其質量不到八九式擲榴彈的2倍,初速差不多,發射藥量卻是八九式擲榴彈的近8倍。

由以上數據對比可以看出,高低壓發射方式的火藥利用效率之高,無法不令周吉隆廠長動心。

八九式擲彈筒的主要缺陷是只能概略瞄準,不能直瞄射擊;雖然有膛線,但是發射筒很短,造成射擊精度不夠高。周吉隆沒有直接研仿八九式擲彈筒,而是針對它的缺點提出了要能直射,可曲射直射兩用的新思路,由此研發出一種前所未有的新式武器。

周吉隆大膽提出一種方案,既然八九式擲彈筒后坐力大幅度減小,索性把它改成一種肩射武器,即將發射管加長,以增加直射射程,再裝上護手、肩托,成為能抵肩發射的新式武器,以便直瞄射擊,這樣可以曲射直射兩用。于鴻春眼睛一亮,拍手稱絕,但粗略計算一下,立即否決了這個方案。八九式擲榴彈質量830g,發射時產生的后坐力太大,人體根本不能承受;再者八路軍的材料差,承受同樣壓力的部件要更重些,導致武器質量較大,操作不便。于鴻春又按照這個思路重新進行全面設計,延長發射管、縮小口徑,減輕榴彈質量,降低發射初速,以適應人體承受力,從而研發出一種全新的武器。

新口徑的選擇,是于鴻春經過精細計算后,又和周吉隆等人反復權衡,在綜合考量彈重、威力、射程、全重、攜行性等諸多因素,通過對比發現35mm口徑基本能夠滿足均衡各項指標的要求,故最終確定新武器的口徑為35mm。選好口徑后,于鴻春設計了擊發裝置和瞄準具,將其裝上肩托、護手,外形類似步槍;又設計出八路軍自己的高低壓發射榴彈,并根據日本八九式擲榴彈配用的八八式引信設計了新引信;因為武器質量大,無法手持發射,為了射擊穩定,特意裝上粗壯的兩腳架,整體外觀像輕機槍。雖然技術上參考了八九式擲彈筒,但除了高低壓發射原理,兩者之間沒有什么相似之處。

這款榴彈發射器完全是八路軍兵工廠自主設計的一個新產品。它的成功研發,說明于鴻春的設計水平非常高超,在彈道學、金屬、火工、彈藥等相關學科的理論造詣很深,技術功底深厚。遷到大庵廟以后,在緊張施工的間隙,周吉隆帶領兵器廠將設計好的圖紙變為現實,試制了4支榴彈發射器。試驗結果證明設計很成功,直射功能可以在100~200m距離內如同步槍一樣直接瞄準射擊,大大提高了命中率;使用低能簡易發射藥的射程就已經達到了600m,使用高能無煙發射藥的射程將更加令人興奮。這表明榴彈發射器的設計思路非常正確,由此,世界兵器界誕生了一種新式武器。

膠東兵工廠當時生產擲榴彈時,因為機械引信結構復雜,零件多且工藝精細,產量不成規模,導致擲榴彈無法量產。只有立足實際改進引信才能實現量產,為此,膠東兵工廠以改良的藥芯定時引信代替復雜的機械引信,生產出大批擲榴彈,保障了部隊的需要。八路軍榴彈發射器配用的榴彈或可能也采用藥芯定時引信,從而保障批量生產列裝。

蓬黃戰區兵器廠標志碑,橢圓圈內為“八路”,方框內為“周吉隆印”

周吉隆于1980年代重回大庵廟,在標志碑前留影

蓬黃戰區兵器廠1939年底試制成功榴彈發射器后,五支隊第一兵工廠搬遷到大庵廟與之合并,組建新的第一兵工廠,周吉隆擔任廠長。不久,該廠遭到日偽軍的大掃蕩,此后于鴻春下落不明;1940年6月大掃蕩之后,周吉隆調離兵工廠籌備北海銀行造幣廠,這種榴彈發射器也未再進行改進。

八路軍榴彈發射器的重要意義

周吉隆領導研制的八路軍榴彈發射器,不僅僅是發明了一種新式武器,還創造了武器多用途的新理念,只是八路軍沒有來得及充分挖掘便匆匆撤裝。這種新的理念后來被美軍發揮得淋漓盡致,并被各國軍隊所接受,榴彈發射器被譽為“步兵手中的大炮”。榴彈發射器是一種強悍的輕型面殺傷武器,可被用來對付有生力量、攻擊火力點、破壞器材、打擊輕裝甲目標……應用范圍非常廣泛,不但可單兵攜帶、車輛裝載,還可直升機搭載和水面艦艇攜載,成為一種重要戰斗支援武器。榴彈發射器被當今世界各國軍隊廣泛使用,其基本原理,在未來相當長的時期內仍將繼續沿用。

八路軍榴彈發射器是中國共產黨領導的人民軍隊在革命戰爭年代的獨創,凝聚著膠東兵工人的智慧,充分展現了膠東八路軍兵工人員不畏艱險、開拓進取、勇于創新的精神。

(全文完)

編輯/吳瀟