樸拙天真妙造自然

邱才楨

徐悲鴻先生書法成就為其畫名所掩。其書法具有鮮明的個(gè)人特色和極強(qiáng)的辨識度。如果把他的書法放在20世紀(jì)書法史的背景下,以及畫家書法等方面進(jìn)行觀照,對于我們認(rèn)識更為立體的徐悲鴻,無疑具有重要的意義。

徐悲鴻自7歲起跟隨父親徐達(dá)章習(xí)字,早年學(xué)習(xí)顏真卿。1916年,21歲的徐悲鴻成為康有為的入室弟子,得以在康氏家中遍覽名碑,深受康氏書法及書學(xué)主張影響,開始學(xué)習(xí)北碑。其時(shí),康有為的“尊碑卑唐”的碑學(xué)觀已然在全國風(fēng)行,他在其著作《廣藝舟雙楫》中有“近世北碑盛行,帖學(xué)漸廢”之說,并列《尊碑》《購碑》《備魏》等極具操作性的具體條目。徐悲鴻是遵循著其師的理論和實(shí)踐路線的。在2018年中央美術(shù)學(xué)院舉辦的“悲鴻生命:徐悲鴻藝術(shù)大展”中,就展出徐悲鴻珍藏且精研的《虢季子白盤》《散氏盤》《石鼓文》《經(jīng)石峪》《張猛龍》《石門銘》《爨寶子》《爨龍顏》等名碑拓片及出版物。這些碑拓名目都見于《廣藝舟雙楫》所推介的目錄之中。徐悲鴻的書法得力最多的正是先秦以來的金文石刻,他在《徐悲鴻自述》中談道:“吾因?qū)W書,若《經(jīng)石峪》《爨龍顏》《張猛龍》《石門銘》等諸碑,皆數(shù)過。”〔1〕北京徐悲鴻紀(jì)念館里,就有他的大量臨作,如《臨姚伯多碑》《臨(爨)寶子碑》《臨開通褒斜道石刊》等。

在“購碑”方面,徐悲鴻也是不遺余力的。他在日本時(shí),就致力于搜購碑帖,還和日本的碑帖收藏家來往密切。為獲得存于山西太原的《晉祠碑》的拓本,特意寫信給中華書局總經(jīng)理舒新城,要求中華書局太原分局派人為他拓碑,而且注明:“須覓良工精拓,用好紙,不要省錢。”〔2〕舒新城均遵囑辦理。

徐悲鴻的學(xué)書取向,也遵循著康有為倡導(dǎo)的由篆書入手的路徑。康有為在《廣藝舟雙楫》中就談道:“上通篆、分而知其源,中用隸意以厚其氣,旁涉行、草以得其變,下觀諸碑以備其法,流觀漢瓦、晉磚而得其奇,浸而淫之,釀而醞之,神而明之,能如是十年,則可使歐、虞抗行,褚、薛扶轂,鞭笞顏、柳,而狎畜蘇、黃矣,尚何趙、董之足云?吾于此事頗用力,傾囊倒篋而出之,不止金針度與也。”在這里,康有為明確指出,通習(xí)篆書,可知書法的源頭。他還進(jìn)一步談道:“《石鼓文》既為中國第一古物,亦當(dāng)為書家第一法則也。”

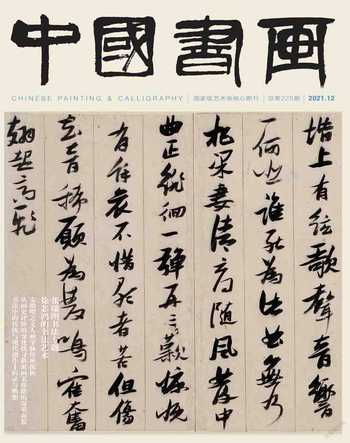

以《石鼓文》為代表的金石書法以圓筆中鋒筆法和渾厚沉雄的風(fēng)格為特色。現(xiàn)存徐悲鴻藏品中即可見《石鼓文》拓片。他集《散氏盤》而書的對聯(lián)“東井西疆司邑宰,左圖右史付傳人”也屬于這一路風(fēng)格。他在另一件以青銅器銘文《曾伯簠》而集的對聯(lián)“哲王綏白狄,導(dǎo)夷具黃粱”的題跋中寫道:“曾伯簠,字體茂密雄強(qiáng),可與散氏盤方駕,客中輒憙臨撫,雖未見有所得,亦足為養(yǎng)氣助也。”“茂密雄強(qiáng)”一路,“足以養(yǎng)氣助也”,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)大多數(shù)碑學(xué)書家的共識,也構(gòu)成了徐悲鴻書法的底色。甚至是他大多數(shù)的行書作品,都具有以圓筆中鋒為主,力求茂密雄強(qiáng)的特色。

從康有為的論著中可知,他對北碑進(jìn)行了“圓筆”和“方筆”的細(xì)致區(qū)分。比如“《經(jīng)石峪》圓筆也,《白駒谷》方筆也。然自以《經(jīng)石峪》為第一,其筆意略同《鄭文公》”。又如“《石門銘》《鄭文公》《瘞鶴銘》《刁遵》《高湛》《敬顯俊》《龍藏寺》等碑,圓筆也,《爨龍顏》《李超》《李仲璇》《解伯達(dá)》等碑,方圓并用之筆也”〔3〕。大體而言,康有為是推崇圓筆的。他在宣統(tǒng)二年(1910)七月十六日《致梁啟超書》中談道:“然汝書之短在方筆多不善轉(zhuǎn)運(yùn),若書札能用圓筆更佳”“若無所好,仍以南碑《龍顏》及《石門銘》,諸山摩崖為超絕,若抄詩乎,則以虞褚為妙,帖則小王及米尤為濃妙,大王難得佳刻者也”。在其中,他還特意提到“南碑”,并認(rèn)為:“南碑?dāng)?shù)十種,只字片石,皆世希有,既流傳絕少,又書皆神妙,較之魏碑,尚覺高逸過之。”徐悲鴻收藏并精研的《瘞鶴銘》《爨龍顏》諸碑,正是康有為推崇的“南碑”“圓筆”系統(tǒng)。有意思的是,梁啟超的書法多以方筆為主。而從現(xiàn)存徐悲鴻的書法作品來看,徐悲鴻更多地秉持“圓筆”中鋒路線。其中當(dāng)然也不乏“方筆”方面的嘗試,如他就曾臨寫過《張猛龍碑》。他所書的《莊敬自強(qiáng)》橫幅,以及“時(shí)窮見節(jié)義,國難挺英豪”對聯(lián)等,都帶有明顯的方筆特征,似乎表明他在“方圓并用”層面的努力。

正如康有為所說的“書法之妙,全在運(yùn)筆”,對于“方圓”“頓挫”,康有為也有其整體考量:“方用頓筆,圓用提筆,提筆中含,頓筆外拓。中含者渾勁,外拓者雄強(qiáng)。中含者篆之法也,外拓者隸之法也。”與康有為筆勢圓渾、體勢開張的書風(fēng)不同的是,徐悲鴻盡管也力追雄強(qiáng),但多渾勁內(nèi)含,而少些縱橫捭闔之勢。

需要注意的是,徐悲鴻所致力的《經(jīng)石峪》被康有為認(rèn)為是“榜書之宗”,“《瘞鶴銘》《泰山經(jīng)石峪》列入妙品”,康有為就有不少以這類圓筆中鋒書寫大字乃至榜書的作品。徐悲鴻的書作中也有不少這類風(fēng)格的大字對聯(lián),如“織女機(jī)絲虛夜月,石鯨鱗甲動(dòng)秋風(fēng)”“豈有蛟龍愁失水,只磨故劍問青天”等,在后者中題跋道“李義山、康南海句,悲鴻,卅三年春初”,也表明了他與康南海在文辭和書法上的雙重關(guān)聯(lián)。康有為談作榜書“須筆墨雍容,以安靜簡穆為上,雄深雅健次之。若有意作氣勢,便是傖父。凡不能書人,作榜書未有不作氣勢者,此實(shí)不能自掩其短之跡”。徐悲鴻得之。

晚清以來,碑派名家輩出,路數(shù)也不盡相同。徐悲鴻推崇“妙造自然,忘其形跡”的學(xué)習(xí)方式:“點(diǎn)畫使轉(zhuǎn),幾同金石鏗鏘,人同此心,會心千古。抒情悉達(dá),不減晤談。”而對于鼓力做作的學(xué)習(xí)之道,他是持批判態(tài)度的。他在《積玉橋字跋》中就談道:“天下有簡單之事,而為愚人制成復(fù)雜,愈久愈失去致遠(yuǎn)者,中國書法其一端已。”并具體談及何紹基:“今號稱善書之何子貞,學(xué)《張黑女碑》,方習(xí)數(shù)字,至于汗流浹背。

其乖如此,誤人如此,安得不去道日遠(yuǎn)乎?”〔4〕因此,徐悲鴻的書法固然取法吉金石刻,但并不鼓力做作,而是遺貌取神,一任自然。其中鋒圓筆渾厚圓勁,真氣內(nèi)含。這些特質(zhì)不僅見于他的臨作,也大量見于其篆書、楷書,乃至行草書等作品之中。他將這種貌似單純的用筆播散到他所熟悉的多種書體之中。

現(xiàn)存徐悲鴻書作中,占大多數(shù)的是他的信札。或者說,他當(dāng)初作為“日常書寫”,并不以書法創(chuàng)作為目的的信札,現(xiàn)在已被當(dāng)作書法來看待。書法史上這種現(xiàn)象比比皆是,秦磚漢瓦、簡牘帛書、信札文稿大多已經(jīng)成了書法史重要的組成部分,如果剔除“為書法創(chuàng)作而創(chuàng)作的書法”,書法史就可能顯得干癟且單薄了。令人稱奇的是,徐悲鴻的信札與他“為書法創(chuàng)作而創(chuàng)作的書法”保持著緊密的關(guān)聯(lián),其用筆、結(jié)體、章法等方面并無二致。這也說明,他能夠?qū)臅ㄐ逓橹蝎@得的技巧和習(xí)慣渾融無礙地用于日常書寫之中。同時(shí),在日常書寫的累積中,鞏固他的書法技巧及修為,這也是古已有之的傳統(tǒng),與當(dāng)代書法家“日常書寫”與“創(chuàng)作實(shí)踐”之間的分離是有區(qū)別的。也可以說,這些傳統(tǒng)在當(dāng)下已經(jīng)日漸式微了。

徐悲鴻的信札,既有碑派之渾厚凝練,又流動(dòng)自然,這不能不說到他對帖學(xué)的參悟。北京徐悲鴻紀(jì)念館藏有他的臨作《臨右軍十七帖》《臨懷仁集王羲之書圣教序》以及《臨蘇軾黃州寒食詩帖》。這些臨作帶有碑學(xué)凝重滯澀的痕跡,但也在力追帖學(xué)之飛動(dòng)流美。而在他的信札中,已然將碑學(xué)之凝重、帖學(xué)之流美結(jié)合得非常自然,揮灑無礙。在20世紀(jì),有不少在碑帖融合方面取得卓越成就的書法家,如弘一、沈尹默等人。徐悲鴻亦是其中之出類拔萃者。

作為書法家的徐悲鴻,其書法風(fēng)格并沒有十分明顯的前、中、后期變化,其書法之結(jié)體在現(xiàn)存1928年的《行書中堂》中已可見端倪,之后,他只是不斷地強(qiáng)化其渾厚凝練的中鋒用筆。與那種漸變式風(fēng)格的書法家所不同的是,他較早地確立了自己的風(fēng)格模式。

作為書畫兼能的藝術(shù)家,怎樣處理其繪畫與書法之間的關(guān)聯(lián)?徐悲鴻對待書法和他的繪畫一樣,具有極高的審美要求,筆下的每個(gè)字都在筆畫交叉所形成的形狀上,在書寫處與空白處的關(guān)系上極盡變化。以他的楷書對聯(lián)《流水海棠》為例,每個(gè)字都已脫離了純正方形,而變成傾向于長方形、扁長方形、正三角形、反三角形、梯形……各種不同的形狀在一起,互為映襯,相得益彰,并使得整幅作品展現(xiàn)出獨(dú)特的韻律。這種頗具匠心的審美要求并不表現(xiàn)為極力夸張與恣肆,而是呈現(xiàn)為自然流暢、高雅平和,極好地體現(xiàn)出徐悲鴻“尊德性、崇文學(xué)、致廣大、盡精微、極高明、道中庸”的治藝準(zhǔn)則。齊白石極其贊賞這種高超的審美境界,在徐悲鴻的一封書信上,老人特別寫道:“此箋書法,當(dāng)代畫人莫及,因記藏之。”

徐悲鴻兼及篆刻,尚有數(shù)方印章存世。僅從這幾方印章來看,早年的“江南貧俠”“精爽”取粗率一路,字體在篆隸之間;而“顛沛必于是”“道心唯微”則屬于精謹(jǐn)秀雅,字體為工穩(wěn)的大篆小篆。

對于20世紀(jì)書法史的研究而言,徐悲鴻的書法給我們提供了一個(gè)重要的、立體的樣本。