海表溫度對連江黃岐赤潮影響的研究

李星

(福建省海洋預報臺,福建 福州 350003)

1 引言

福建省連江縣海洋捕撈、養殖和水產加工業發達。2018年漁業產值212.48億元,占連江縣第一產業總產值的近九成,水產品產量110.3萬噸[1],位列全省第一。連江黃岐半島位于福建省東部海岸,北面有羅源灣和三沙灣,南面是閩江出海口,呈現東西長南北窄的形狀特點。黃岐半島附近海域一直是福建赤潮的高發地帶[2],一方面特殊的地形特征容易導致水體交換不良,另一方面養殖業的繁榮發展加劇了海水富營養化[3]。了解赤潮發生因子與該海域赤潮的關聯特性,能在一定程度上實現對赤潮的提前預警,減少養殖戶的損失。

赤潮的生消發展是一個復雜的過程,具體原因尚無定論,但普遍認為與氣溫、風力、SST、pH、溶解氧和無機鹽等幾十種孕災因子相關,涉及生物、化學、氣象、水文和人為活動等多個方面[4-7]。海表面溫度(Sea Surface Temperature,SST)是水文環境中重要的孕災因子之一,張健等[8]在研究與赤潮相關的環境因子中,發現東海沿海赤潮發生的最適SST區間為25~33℃,SST與赤潮發生呈顯著正相關。萬艷[9]在研究平潭海域夜光藻赤潮與水溫的關系時發現,溫暖的水溫背景更有利于赤潮的發生,在赤潮發生的前1 d,氣溫靠近最適宜赤潮發生的水溫。Hwang等[10]應用自組織映射(Self-Organizing Map,SOM)技術研究了韓國赤潮發生時的SST特征以及SST的變化規律。對于赤潮生消發展與多種孕災因子的關系研究有很多[11-12],但以單一因子作為對象的深入研究卻不多。本文將開展黃岐半島海域SST與赤潮發生的特征相關性研究,旨在挖掘SST對赤潮生消的影響,提升赤潮災害應急處置能力。

2 數據資料

統計數據來自2000—2019年《福建省海洋災害公報》[13]中赤潮災害過程的統計結果,包括赤潮發生海域、起止時間、持續天數、最大面積、優勢藻種和經濟損失等。SST場資料采用美國環境預報中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)的FNL(Final Operational Global Analysis)再分析SST資料,空間分辨率為1°×1°,時間間隔為6 h。SST月平均資料來自NCEP再分析數據集。

觀測資料選取黃岐半島附近浮標搭載的兩個溫鹽傳感器傳回的實測數據。站點1(119.7047°E,26.3573°N)在黃岐半島北側,位于羅源灣內,SST數據從2014年6月—2019年12月;站點2(119.8752°E,26.3600°N)在同心灣漁排養殖區內,SST數據從2015年8月—2019年12月。這兩處數據為逐小時數據,連續性較好且具有代表性,在本文研究時段的數據質量較好。數據經過格式標準化處理、質量控制和非均一性檢驗。

3 連江黃岐赤潮概況

據《福建省海洋災害公報》統計,2000—2019年20 a中福建近岸共發生233起赤潮事件,赤潮高發區集中在廈門、霞浦、連江、平潭和泉州,從北到南基本覆蓋了整個福建沿海。廈門為赤潮發生最頻繁的海域,高達54起,其次是霞浦,49起,連江,32起。但近5 a(2015—2019年)僅發生32起,平均每年6.4起,發生頻率顯著減少,發生最頻繁的海域依次是泉州、霞浦和連江。

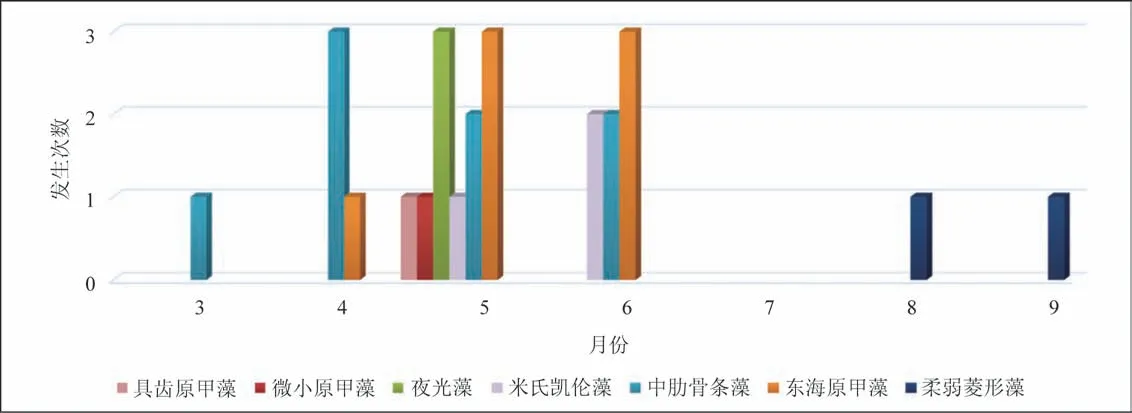

在2000—2019年連江海域發生的赤潮中,有25起發生在黃岐半島附近海域,累計發生總天數166 d,平均持續6.64 d;近5 a連江發生的赤潮則全部發生在黃岐半島附近海域。每年的3—9月為福建省赤潮的高發時段,黃岐赤潮則主要暴發于4—6月(見圖1),3月、8月和9月偶有赤潮,7月沒發生過赤潮,5月發生次數最多,為11次,且赤潮種類較為多樣。

圖1 連江黃岐赤潮第一優勢藻種統計

不同藻類的最適溫度、適溫范圍和耐受范圍不盡相同[14],從監測的第一優勢藻種來看,具有一定的規律性。出現頻率最高的中肋骨條藻,發生時間最早,且由于中肋骨條藻為廣溫性藻種,所以在3—6月很常見;其次為東海原甲藻,5—6月出現較為集中。進入夏季,由于氣溫和SST較高,藻類生長受到抑制,增殖數量銳減,維持在較低水平。

從20 a統計結果來看,赤潮第一優勢藻種多為無毒藻種,但在復雜的赤潮生物中,往往還有第二和第三優勢種且具有毒性,甚至第一優勢種會變換更替,這對于養殖業或多或少會造成損失。例如,2019年5月23日在連江發生的赤潮,第一優勢種為夜光藻,24日第一優勢種變更為東海原甲藻,26日米氏凱倫藻密度增加成為第二優勢種,之后密度減弱,整個過程中始終伴有具有毒性的米氏凱倫藻和短凱倫藻,雖未達到基準密度,但產生的毒素對海洋生物可能是致命的。

4 SST對赤潮的影響分析

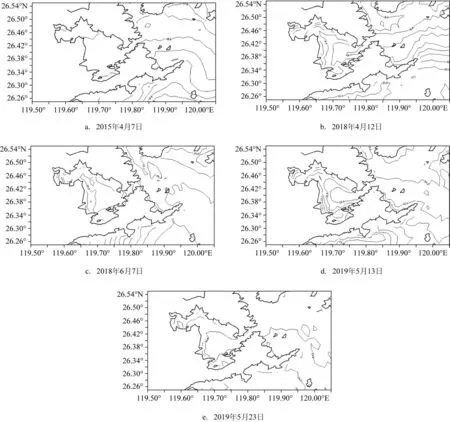

由于SST觀測數據有限,2016—2017年該海域沒有發生赤潮的記錄,結合有觀測數據且發生赤潮的年份,我們選擇對2015—2019年的5次赤潮過程(見表1)的SST進行研究。

表1 2015—2019年黃岐半島附近海域發生的赤潮事件

4.1 SST時空分布

近5 a,黃岐海域有2 a沒有觀測到赤潮,2015年4月和2018年4月各發生1起中肋骨條藻無毒赤潮,2018年6月發生米氏凱倫藻有毒赤潮,2019年5月發生2起夜光藻無毒赤潮。

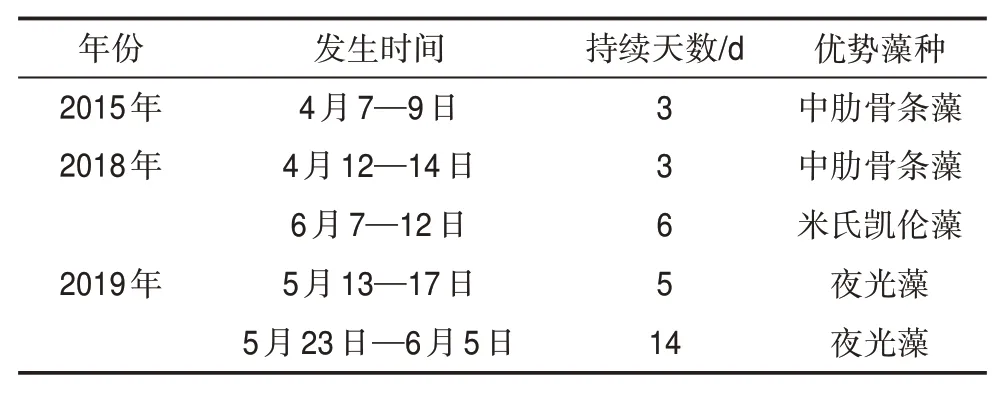

利用FNL的再分析數據繪制的赤潮發生當天SST的分布情況來看(見圖2),在羅源灣內和同心灣養殖區SST等值線基本與岸線平行,越靠近岸邊溫度梯度變化越大。赤潮多發海域赤潮發生時的SST從18~26℃均有出現,不過由于各藻種的最適宜溫度不同,增殖為赤潮災害的第一優勢種也不同。

圖2 赤潮發生時黃岐半島海域SST分布

中肋骨條藻是典型的廣溫廣鹽性赤潮生物,在10~34℃均可生存,最適溫度為25℃。2015年4月7日和2018年4月12日中肋骨條藻赤潮暴發的同心灣附近海域SST為18~20℃,是此海域中在偏低SST環境暴發較早的赤潮藻種。兩起赤潮均持續3 d就消亡了,消亡時SST為15℃和20℃。

米氏凱倫藻雖然也為廣溫廣鹽性種類,但20 a的統計表明,該藻種在黃岐半島出現在5月底—6月初,根據當地SST觀測資料,發現此時SST普遍已經達到25℃,因此可判斷此海域暴發米氏凱倫藻赤潮最適溫度在25℃左右。姚煒民等[15]通過2005年浙江海域米氏凱倫藻赤潮的連續監測分析,發現浙江暴發米氏凱倫藻的最佳SST為23.4~23.8℃,這就說明同一赤潮生物在不同海域表現出不同的生態習性。2018年米氏凱倫藻赤潮發生在6月,天氣系統較為穩定,SST已達26℃,但隨著溫度繼續升高,過高的水溫不適合赤潮的發展和維持,赤潮持續了6 d后消亡。

夜光藻在16~25℃均可生存,最適溫度為22℃[16]。2019年5月的兩次夜光藻赤潮同樣發生在同心灣附近海域,SST在22℃左右。5月23日赤潮持續了14 d,在此期間SST始終維持在23℃左右,如此小的溫度波動為赤潮的維持創造了有利條件,在消亡前2 d SST才上升至25℃,導致其消亡。

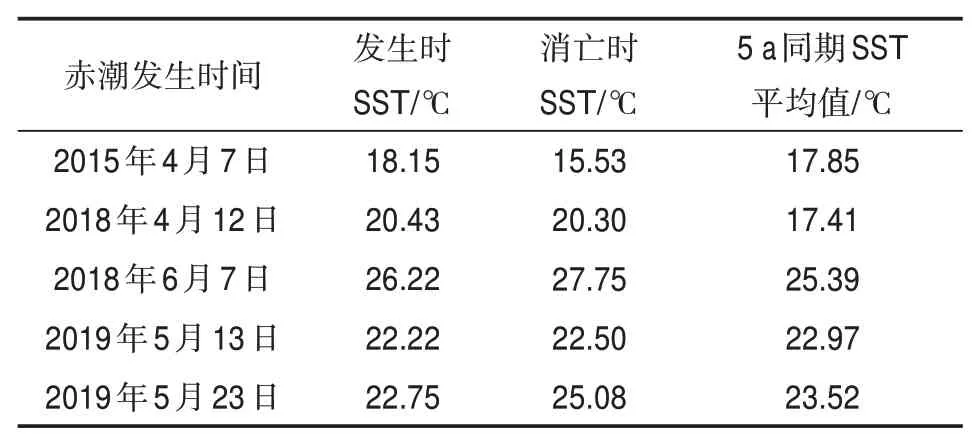

把赤潮發生時的日均SST與5 a同期平均值進行對比(見表2),可以看出在赤潮高發期的5—6月,黃岐半島附近海域的SST為22~26℃,與5 a同期平均值差不多,為多數赤潮藻種適宜生長的溫度。但觀察在首次赤潮發生較早的年份中,初春SST較5 a同期明顯偏高,因此可以認為SST異常偏高是引起赤潮提早發生的重要原因之一。

表2 赤潮發生和消亡時SST與5 a同期平均值對比

4.2 SST變化對赤潮的影響

從連江黃岐附近海域5 a的SST變化來看,季節內震蕩較大,最低日均溫8.9℃,最高日均溫達31℃,單日最高SST出現34℃。在赤潮多發的4—6月,除了沒有明顯天氣系統影響,水體條件穩定,還有一個重要因素就是此時的SST基本達到了非常適宜赤潮生物生長的水平。

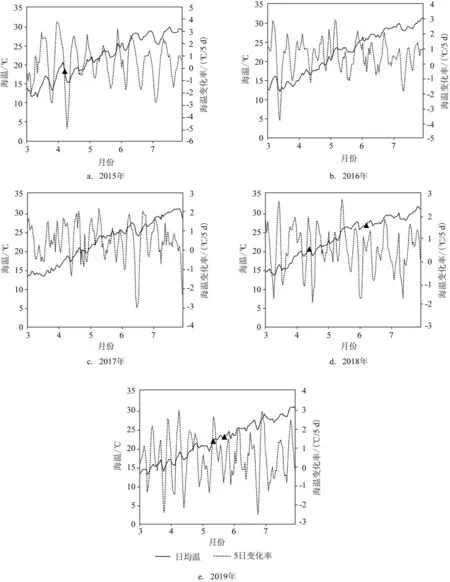

在冬春季節轉換過程中,冷空氣天氣系統對福建的影響逐漸減小,南海夏季風基本都在5月左右正式建立,7月到達極盛期[17-19],但其實從3月起夏季風就開始影響中國華南沿海,然后以漸進和急進兩種方式向北推進[20]。南海夏季風帶來了暖濕空氣,水溫持續升高,風浪較小,在這種高溫、高濕和無風浪的條件下,能夠促進藻類繁殖[21]。從圖3可以看出,3月開始SST變化趨勢出現拐點,開始緩慢升高,4月SST普遍超過15℃,并呈現持續升高的趨勢,7月SST接近30℃,赤潮藻種的生長再次受到了抑制。

由于SST變化是一個緩慢的過程,所以以5 d SST變化率作為研究SST變化的指針,時間范圍包括赤潮發生盛期的前1 M—后1 M,即3—7月。5 d SST的變化范圍在5℃以內,是類似正弦波的曲線,在SST緩慢上升的過程中,存在增溫和降溫的交替出現。

2015年全球經歷了一次超強厄爾尼諾(El Ni?o)事件,此時黃岐海域3—7月的5 d SST變化率比其他年份的震蕩周期更有規律,周期為0.5 M,1 M內大約出現兩次振幅相當的升溫和降溫(見圖3a)。由于升溫和降溫的幅度較大,且每次基本都能達到2℃以上,因此雖然出現的最大5 d變化率為+3.72℃和最小5 d變化率為-4.95℃,遠超其他年份,但平均值卻是5 a最低,方差為5 a最大(見表3)。2015年SST變化特點是沒有劇烈波動,且具有較長的穩定上升和下降時間,對赤潮藻種生長是有利的。

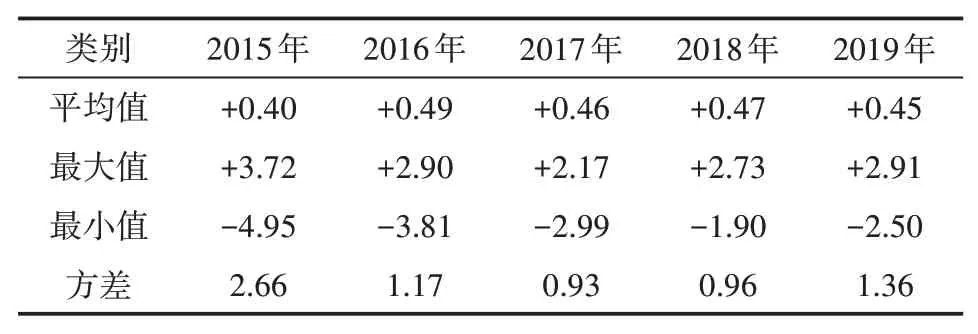

表3 黃岐海域2015—2019年3—7月的5 d SST變化率統計

2016年和2017年在黃岐海域沒有監測到赤潮事件,5 d的SST平均變化率為+0.49℃和+0.46℃,最大變化率都未達到3℃,方差較小。但值得注意的是雖然最小值為-3.81℃和-2.99℃,但在5 M中僅出現一次這樣的劇烈降溫,且都出現在盛期開始前和接近結束的時候,變化率波動的范圍基本處于正半軸,也就是持續升溫,降溫時間較少幅度較小,升溫的幅度小且周期短。2018年和2019年平均SST變化率為+0.47℃和+0.45℃,5 d SST變化范圍較前3 a小,變化率在-2.5~2.9℃之間,波動頻繁,周期短。

通過對比,發生赤潮年份的平均SST變化率與不發生赤潮的年份相近,3—7月的5 d最大SST變化率均超過2.7℃,方差超過0.96,也就是說赤潮發生年份的海水變化較為劇烈,特別是升溫的幅度。與發生赤潮時間標志(見圖3的“▲”)綜合來看,在5次赤潮事件發生前,有3次的SST有較大上升,幅度在2~3℃。這3次赤潮事件均為當地當年的首次赤潮事件,而后發生的第二次赤潮事件對SST變化的響應沒有首次那么明顯。

圖3 2015—2019年黃岐海域日均SST和5 d海溫變化率(▲為赤潮發生標志)

SST變化對赤潮消亡也有重要作用。在研究的赤潮事件中,2015年4月中肋骨條藻赤潮在消亡前受冷空氣影響,溫度迅速下降至15℃,終結了此次赤潮。2019年5月持續了14 d的夜光藻赤潮消亡前,也發現2 d內SST從23℃上升到25℃。雖然SST的變化多依賴強天氣過程,但SST的快速變化卻可能直接加速赤潮的發生和消亡。

4.3 海氣相互作用對赤潮的影響

2015年全球經歷了一次超強的厄爾尼諾事件,發生在熱帶太平洋地區的厄爾尼諾和南方濤動(El Ni?o-Southern Oscillation,ENSO)現象是年際氣候變化中的最強信號。美國氣候預報中心(Climate Prediction Center,CPC)的監測結果顯示(來源:https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml),2015年4—6月赤道中東太平洋異常偏暖,赤道西太平洋附近呈現中性偏冷狀態,有正SST異常向西傳播。

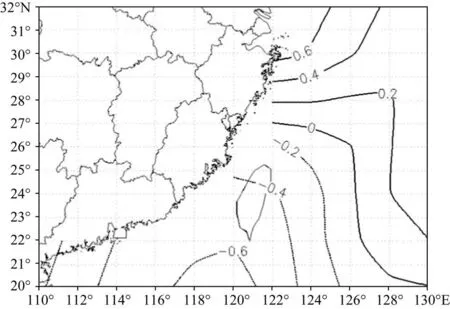

從福建近海SST情況來看(見圖4),2015年4月較常年值偏低0~0.5℃,但是在發生赤潮時黃岐海域的SST卻比5 a平均值偏高0.3℃。從赤潮發生前的天氣形勢來看,3月29日—4月6日連續9 d未受到冷空氣影響,在倒槽的發展下,強盛的西南暖濕氣流使福建沿海的SST不斷升高,連江黃岐海域SST于4月5日達到20.48℃的異常高值,在有浮標數據記錄的5 a同期都未出現,因此2015年首次赤潮比其他年份發生的偏早。

圖4 2015年4月福建近海SST與常年矩平

同樣在4月發生赤潮的2018年,從4月9日開始也是受到西南暖濕氣流影響,4月12日SST突破20℃,同日在連江黃岐海域也監測到中肋骨條藻赤潮。

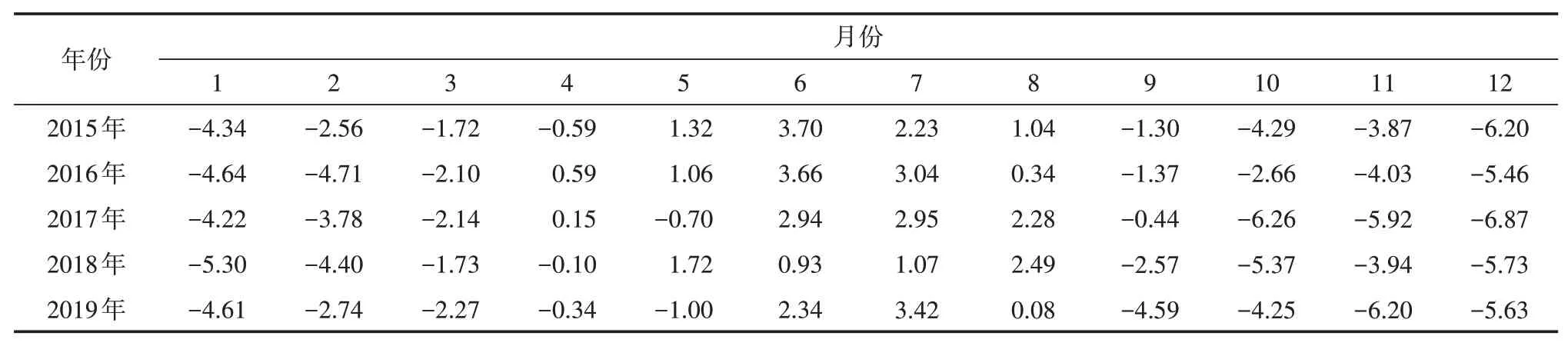

每年4—5月東亞夏季風開始建立,從表4的經向風變化來看,4—5月北風逐漸變為南風,SST升高,有利于赤潮暴發。而在8—9月夏季風向冬季風轉變時,SST降低,赤潮生物難再繁殖。

表4 黃岐附近海域1 000 hPa月平均經向風力(單位:m/s)

2015年和2018年4月中上旬都發生了赤潮,從經向風來看,3月的南風比其他年份強勁,SST的升高對初春赤潮的暴發有重要作用。而在進入春季后,連江黃岐赤潮發生的月份(2018年6月和2019年5月)南風卻較弱,北風異常加強,說明SST不是越高越好,適宜的范圍內才有助于赤潮發生。

4.4 積溫對赤潮的影響

赤潮生物的生消經過孢囊休眠、孢囊萌發、赤潮生成、赤潮維持、赤潮消亡和孢囊休眠等多個階段[22]。在赤潮生成到消亡整個過程中SST都起到相當重要的作用,每個階段所需溫度是不同的。前文已說明同一赤潮生物在不同海區的適宜溫度存在差異,這就要考慮其生長發育所需要的積溫。前人的研究證明,即使達到適宜SST,還需要達到相應的積溫值才有可能產生赤潮[23]。

赤潮生物必須從環境攝取一定的熱量才能完成某一階段的發育,而各個階段需要的總熱量是一個常數,用有效積溫K表示[24],公式為:

式中:N為發育歷期;T為發育期平均溫度;C為生物學零點。計算起點應為赤潮生物的生物學零度,但考慮到溫度對赤潮生物萌發的控制作用以及不同赤潮生物積溫間的對比,因此選用每年冬春交匯之際的最低溫度日作為起算點[22]。

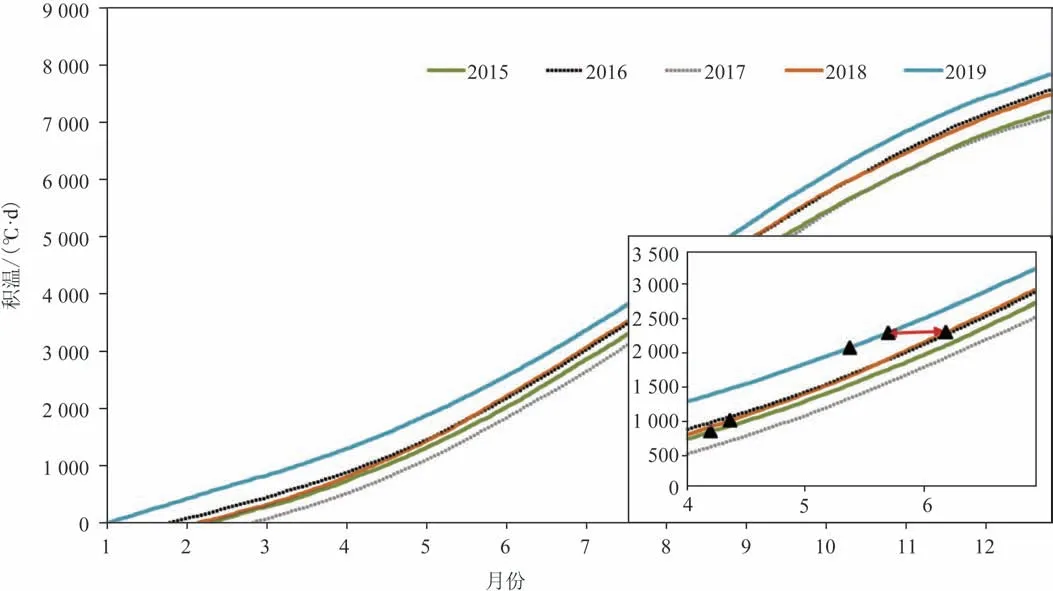

2015年黃岐海域的最低日均SST出現在2月10日,2016年出現在1月25日,2017年出現在2月26日,2018年出現在2月5日,2019年出現在1月1日。5 a的積溫曲線如圖5所示,彩色實線代表該年份出現赤潮,兩條虛線代表該年份沒有出現赤潮。圖中可以看出2017年積溫低于其他年份,過低的積溫值不利于赤潮的發生。

由圖5顯示,雖然2015—2019年的起點日期不同,但是到12月底的積溫都在7 000~8 000℃·d,4月出現的兩次赤潮對應的積溫為830℃·d和994℃·d,5月和6月赤潮對應的積溫為2 307℃·d、2 079℃·d和2 304℃·d,積溫2 300℃·d的位置發生了兩次赤潮,分別是米氏凱倫藻和夜光藻,說明此積溫將促進赤潮生物加快生長。

一般認為在其他條件不變的情況下,積溫偏高或偏低則浮游生物發育速度較快或較慢,從而導致赤潮暴發時間的提前或推遲。換言之,同一種赤潮生物在環境SST提前或推遲達到某一積溫值時,伴隨出現生長發育的鼎盛時期。黃岐海域2019年(見圖5中藍線)的積溫值遠高于其他年份,在2 300℃·d積溫值處發生的赤潮也比2018年的赤潮提前0.5 M。

圖5 2015—2019年黃岐海域積溫圖

5 總結

本文利用20 a的赤潮統計和近5 a SST觀測數據,對SST對連江黃岐赤潮災害的影響作了初步研究。結論如下:

(1)從2000—2019年的20 a統計結果來看,每年3—9月為福建省赤潮高發時間,連江黃岐赤潮災害集中發生在4—6月,3月、8月和9月發生較少,7月則從未監測到赤潮。在20 a發生的25起赤潮中,出現頻率最高的是中肋骨條藻,其次為東海原甲藻。

(2)在分析2015—2019年黃岐SST對赤潮的影響特征中發現,羅源灣和同心灣SST等值線基本與岸線平行,且越靠近岸邊梯度越大。赤潮發生時SST為18~26℃,5—6月赤潮發生盛期的SST為22~26℃,與5 a同期平均值差不多。如果3月南風異常強勁,可能造成SST提前達到赤潮生物大規模繁殖的適宜溫度,因此認為初春SST異常偏高是引起首次赤潮提前發生的重要原因。

(3)黃岐附近海域在2015年、2018年和2019年發生了赤潮,將發生赤潮年份的5 d SST變化率與不發生赤潮的年份進行對比,發現發生赤潮的年份中最大SST變化率偏大,方差也偏大,說明赤潮發生年份的SST變化劇烈,升溫幅度大。SST的快速變化可能直接影響赤潮的發生和消亡,這3 a首次發生赤潮災害前均有一次較快升溫過程,幅度在2~3℃,說明SST變化率與赤潮發生有著密切聯系。

(4)在討論積溫對赤潮影響的研究中發現,黃岐附近海域在積溫達到2 300℃·d時對赤潮有加快生長的作用,但對于不同赤潮生物是否有不同的響應還需要繼續深入研究。