基于顆粒離散元法的涵洞式水閘上覆填土應力位移場變化特征分析研究

高 飛

(廣東粵源工程咨詢有限公司,廣州 510635)

1 概 述

水閘的設計與運營是水利工程中重要研究課題,其中又以涵洞式水閘結(jié)構(gòu)設計為難點,開展涵洞式水閘安全穩(wěn)定性設計以及結(jié)構(gòu)驗算對工程質(zhì)量安全具有重要作用[1-3]。涵洞式水閘的穩(wěn)定性與上覆填土層的負載息息相關(guān),研究填土層力學狀態(tài)對探討涵洞安全性具有重要啟示作用。由于填土層土料的力學性質(zhì)與穩(wěn)定性有關(guān),因而張磊[4]、趙萬杰等[5]、魏常琦[6]通過室內(nèi)精密土工儀器設計開展土體的滲透、力學基礎(chǔ)試驗,獲得土體重要滲流參數(shù)和力學參數(shù),為涵洞變形、承載設計提供重要試驗依據(jù)。另一方面,現(xiàn)場實時獲取到的監(jiān)測數(shù)據(jù)可較好反映土體穩(wěn)定性狀態(tài),因而一些水閘等水工建筑中布設有監(jiān)測傳感器,通過分析工程現(xiàn)場實際數(shù)據(jù),為水利工程運營提供重要預判參考[7-9]。

不論是室內(nèi)試驗亦或是現(xiàn)場監(jiān)測,一定程度上均是需要大量的精力與成本,而離散單元法作為一種研究土顆粒、混凝土材料的重要仿真計算手段,借助其開展土體等巖土材料在水利工程運營荷載下的力學特征分析,為實際工程提供重要的計算參考[10-11]。本文利用離散單元法與PFC顆粒流軟件,建立涵洞式水閘上覆填土層顆粒模型,開展填土層應力、變形場分析,為工程安全設計與運營提供重要參考。

2 離散單元法求解與建模

2.1 工程概況

粵北地區(qū)由于水利資源分布不均,規(guī)劃修建一座水資源中轉(zhuǎn)調(diào)度樞紐工程,該樞紐工程包括蓄水池、抽水泵站、攔污柵、承重結(jié)構(gòu)墩、輸水灌渠以及涵洞式水閘。承重結(jié)構(gòu)墩承擔著泵站所涉及的水工建筑承載作用,直徑參數(shù)設計為1.2 m,采用C35混凝土一體式澆筑形成,布設有預應力錨索作為支護結(jié)構(gòu),錨塊與攔污柵端面為接觸式連接方式,錨塊尺寸為0.6 m×1 m,其中,主錨索共有12根,間距設定為60 cm,次錨索可承擔1 500 kN張拉噸位,最外側(cè)次錨索位于墩斷面內(nèi)側(cè)30 cm處,確保張拉結(jié)構(gòu)與承重結(jié)構(gòu)具有良好的適應性。所建設的輸水灌區(qū)總長度跨越為65 km,可實現(xiàn)3.333 3×104hm2農(nóng)田灌溉,確保灌區(qū)即使枯水季缺水率也不超過1%,極大保障了區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)用水安全性,彌補了地區(qū)內(nèi)水資源時空不均的現(xiàn)狀。

灌區(qū)渠道采用土工格柵作為加固材料,一方面提升渠道襯砌結(jié)構(gòu)運營穩(wěn)定性,另一方面極大保障了輸水效率,降低輸水損耗度。渠道基礎(chǔ)位于低下粉質(zhì)壤土層中,承載能力適中,土顆粒最大粒徑不超過4 mm,含水率為13%~22%,全渠道最大滲透坡降不超過0.2,滲流穩(wěn)定性較佳。目前,工程設計部門主要針對解決涵洞式水閘可靠性運營。該水閘設計為涵洞輸水控水形式,上覆具有一定高度填土,土料主要以壤土、粉質(zhì)黏土夾雜為主,由于上覆填土應力位移場勢必會受到水閘兩側(cè)土體影響,造成土壓力或沉降位移變化,對水閘長期穩(wěn)定性具有重要影響,特別是上覆填土與兩側(cè)原生土沉降變形差,對水閘會產(chǎn)生顯著壓力損傷效應[12-13]。為此,筆者主要根據(jù)實際水閘工作狀態(tài)以及土體物理力學狀態(tài)開展離散元仿真計算,為準確評估涵洞式水閘上覆填土體力學穩(wěn)定性提供重要參考。

2.2 離散單元法與建模分析

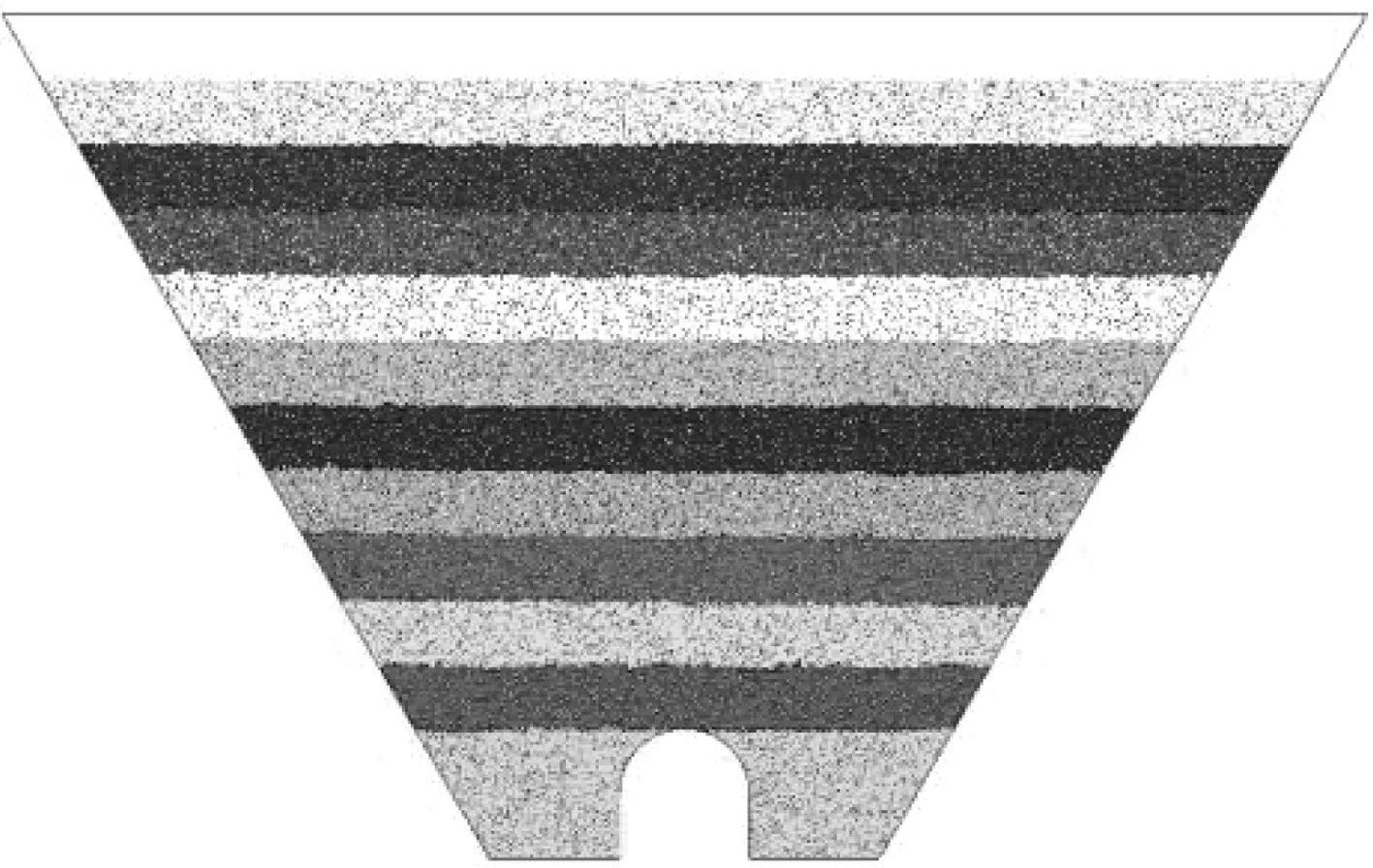

離散單元法主要通過借助顆粒流軟件建立顆粒模型,按照實際工況下顆粒荷載約束條件進行應力場、位移場求解。其中,顆粒模型采用Clump模板,按照圓形顆粒生成顆粒集合體,以約束條件作為求解變量,按照顆粒運動場方程求解顆粒模型中離散解[14-15]。本文計算模型中土體最佳含水量采用擊實試驗中測定值16.8%,壓縮模量為7.2 MPa,以室內(nèi)不固結(jié)不排水試驗測定抗剪參數(shù)分別為31 kPa和30°,土料壓實度為80%,按照工程現(xiàn)場填土厚度以及土層狀態(tài),本文離散單元法計算中設定水閘頂延伸與底影響寬度比α參數(shù)為1,水閘兩側(cè)土體邊坡坡度β參數(shù)為60°,所設計方案幾何模型圖見圖1。

圖1 涵洞式水閘幾何模型(α=1,β=60°)

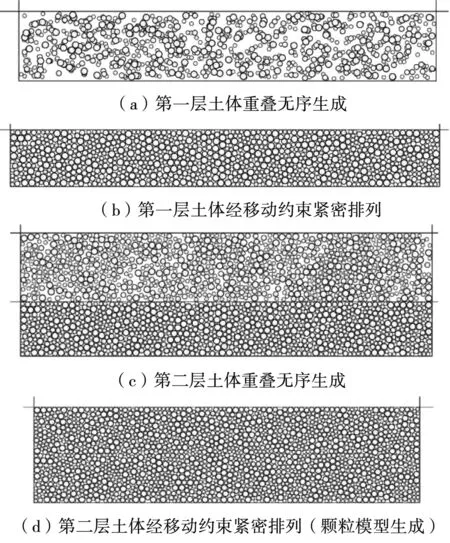

本文離散單元法求解主要依靠PFC 3D仿真平臺,按照分層構(gòu)建顆粒模型的原則,逐步建立離散元仿真顆粒模型,從大面積顆粒重疊至消除折疊,再通過移動顆粒模型頂、底板約束條件改變其內(nèi)部孔隙度,直至顆粒模型基本參數(shù)符合工程實際狀態(tài)各層填土料,各步驟建立模型過程見圖2。顆粒模型中所涉及的邊界條件,包括水閘邊界、涵洞以及地基等構(gòu)件均采用剛體單元,且其與土顆粒模型的接觸界面服從線性模型[16-17]。

圖2 PFC建模過程

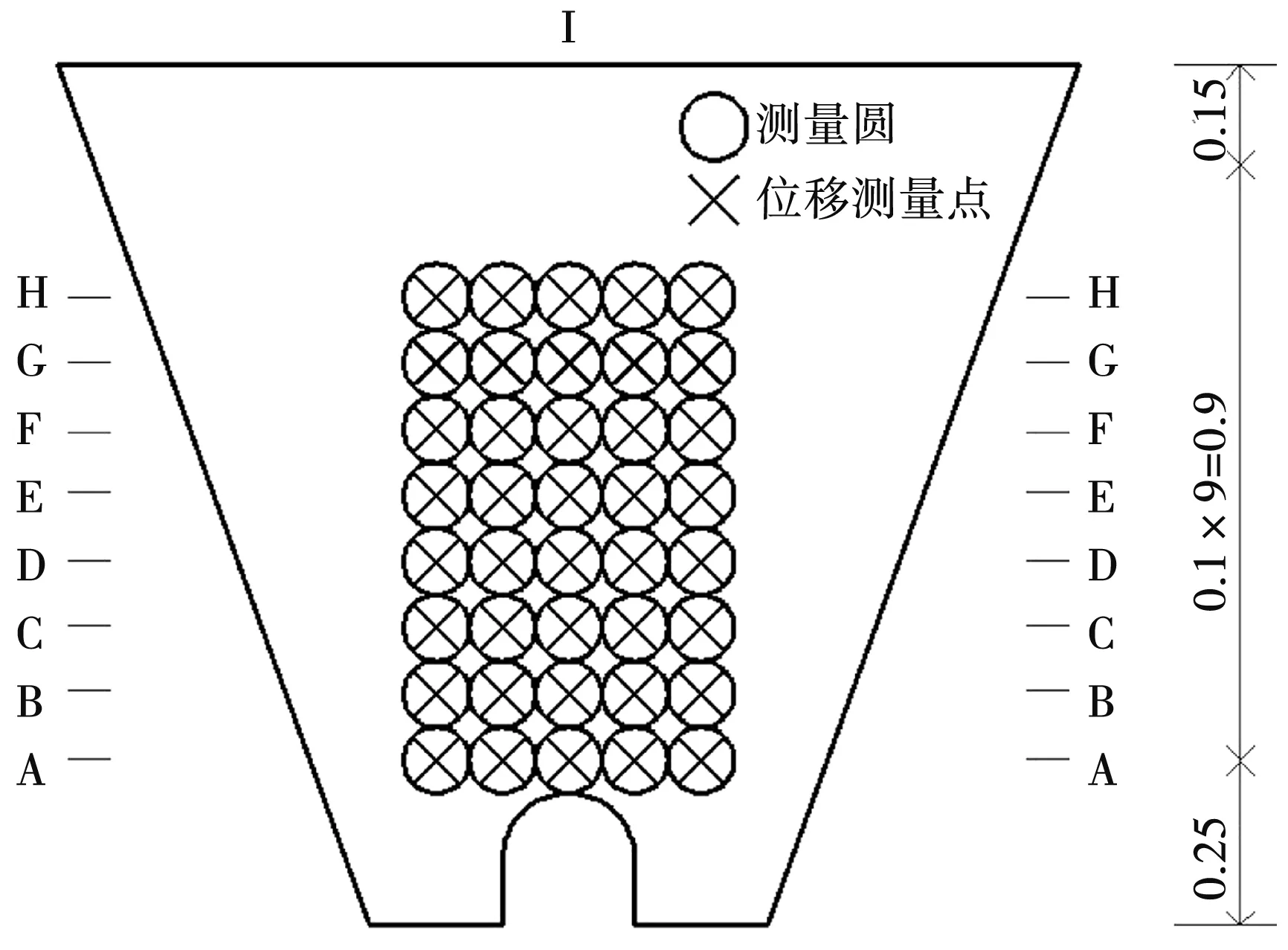

為保證計算結(jié)果準確性與合理性,在顆粒模型中建立應力場、位移場監(jiān)測點,按照模型最大顆粒尺寸監(jiān)測原則,所有監(jiān)測點的布設見圖3。A-H測點為應力場監(jiān)測點,可獲得涵洞上覆土層中不同高度處的土壓力分布狀態(tài),頂面I測點可獲得最上覆土層豎向土壓力,位移測點按照A-H分布范圍內(nèi)均衡布設。

圖3 應力、變形監(jiān)測點布設示意圖

3 涵洞上覆填土位移場特征

3.1 測點平面上位移

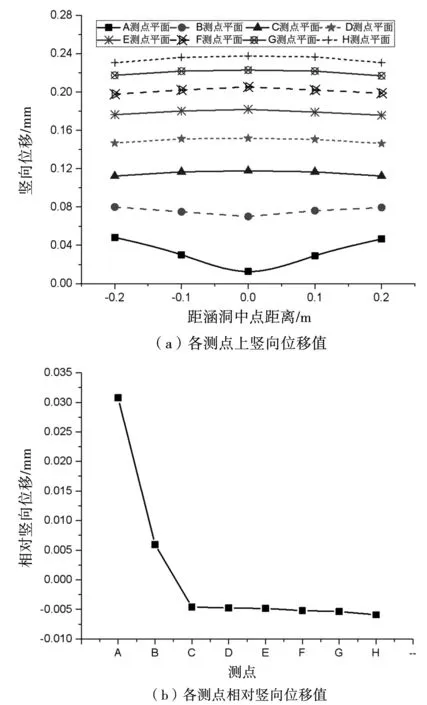

經(jīng)離散單元法仿真求解,獲得涵洞上覆填土料位移場分布特征,見圖4。從圖4中各測點平面上豎向位移分布曲線可知,在A-B測點平面上,豎向位移呈V形,在C測點平面后,豎向位移曲線呈倒V形,表明豎向位移在上覆填土層厚度超過C測點后發(fā)生較大逆轉(zhuǎn)性變化,變化拐點對應的填土層厚度為0.59 m。從8個測點平面上豎向位移變化趨勢可知,距離涵洞愈高,則豎向位移值愈大,即涵洞上覆填土層厚度與豎向位移具有正相關(guān)關(guān)系。當均處于涵洞中點時,A測點平面的豎向位移值為0.012 6 mm,而C測點、F測點、H測點平面上相應的涵洞中點豎向位移相比前者分別增大8.4倍、15.3倍和17.9倍。分析認為此與土層自重應力有關(guān),當上覆填土層厚度遞增,實質(zhì)上增加了豎向荷載,為豎向位移的發(fā)展提供了“動力”,表現(xiàn)在豎向位移遞增,本質(zhì)上亦造成了涵洞受到較大沉降位移。從涵洞中點位移遞增態(tài)勢可發(fā)現(xiàn),各個測點平面之間豎向距離為11.4 cm,當測點平面豎向距離遞增11.4 cm,上覆填土層豎向位移平均遞增85.9%;而從幅度遞增過程中亦可知,在上覆填土層厚度增長前期,豎向位移的增長速度顯著,表現(xiàn)在A測點-E測點平面,測點平面豎向距離遞增11.4 cm,涵洞中點位移遞增1.45倍;而在上覆填土層達到一定程度后,豎向位移的增長速度放緩,表現(xiàn)在E測點-H測點平面,測點距離增大11.4 cm,涵洞中點位移增長幅度僅為9.4%。從同一測點平面上豎向位移分布可知,涵洞兩側(cè)土體豎向位移量值均為一致性,在位移變化曲線中呈對稱式分布,且涵洞兩側(cè)豎向位移在各豎向測點間幅度差異低于涵洞中點,在距離涵洞中點0.1 m處,C測點、F測點、H測點平面上相應的豎向位移相比A測點分別增大2.6倍、5.2倍和7.1倍,表明豎向位移的發(fā)展很大程度上對涵洞中點影響最大。

從不同平面位置處相對位移變化曲線可知,A測點至C測點的相對位移變化幅度可達115%,而在C測點之后,相對位移變化幅度較小,各測點間最大變化幅度僅為10%,其變化拐點與圖4(a)中豎向位移分布形態(tài)變化轉(zhuǎn)折點一致。從相對位移分布量值可知,C測點后相對位移均為負值,表明位移處于負方向的沉降,而在A、B測點相對位移分別為0.031和0.006 mm,均為正值,表明A、B測點處土層還并未處于顯著沉降。

圖4 上覆填土層位移特征

綜上分析可知,涵洞式水閘上覆填土層厚度超過0.59 m時,位移處于向下沉降,對涵洞具有“下拱”效應。

3.2 填土高度上位移

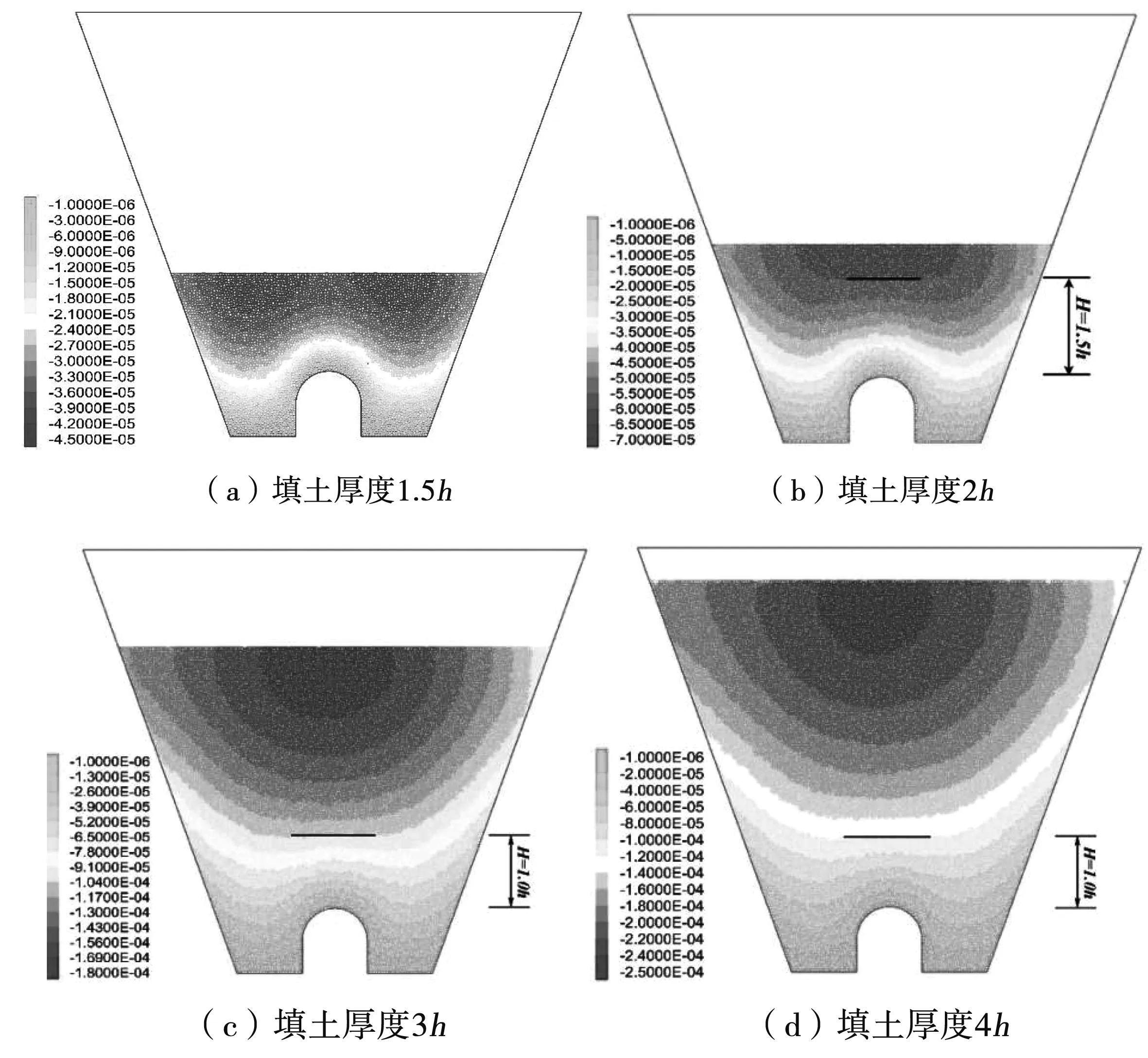

圖5為涵洞上覆填土層不同厚度下顆粒模型豎向位移分布狀態(tài)。為分析方便,本文將不同填土層厚度均借助同一涵洞高度h為對比參數(shù),分別為1.5h、2h、3h和4h。對比4個不同土層厚度下土體位移分布可知,當填土高度低于1.5h時,上覆填土層中位移分布呈W形,兩側(cè)土體的豎向位移差較大,最大豎向位移逐步靠近涵洞中點;在填土層厚度為2h時,僅在涵洞上方區(qū)域內(nèi)存在W形分布,而在頂部土層中豎向位移呈U形分布,兩種分布形態(tài)之間的位移差較小;當填土層厚度為3h和4h時,豎向位移分布均為U形,呈現(xiàn)涵洞內(nèi)側(cè)土體位移總高于兩邊外側(cè)土體位移,涵洞中間土體位移較大,易發(fā)生失穩(wěn)滑移。圖5中黑線標注為涵洞內(nèi)、外側(cè)土體最大豎向位移相等平面高度,從等位移線發(fā)展趨勢可知,其隨填土層厚度遞增,而逐漸降低并趨于平穩(wěn)狀態(tài),填土厚度為3h和4h時,等位移線所處高度均為1h,等位移線的降低表明涵洞兩外側(cè)填土位移的發(fā)展逐步靠攏涵洞內(nèi)部中點處。

圖5 不同填土厚度下顆粒模型豎向位移分布

4 涵洞上覆填土應力場特征

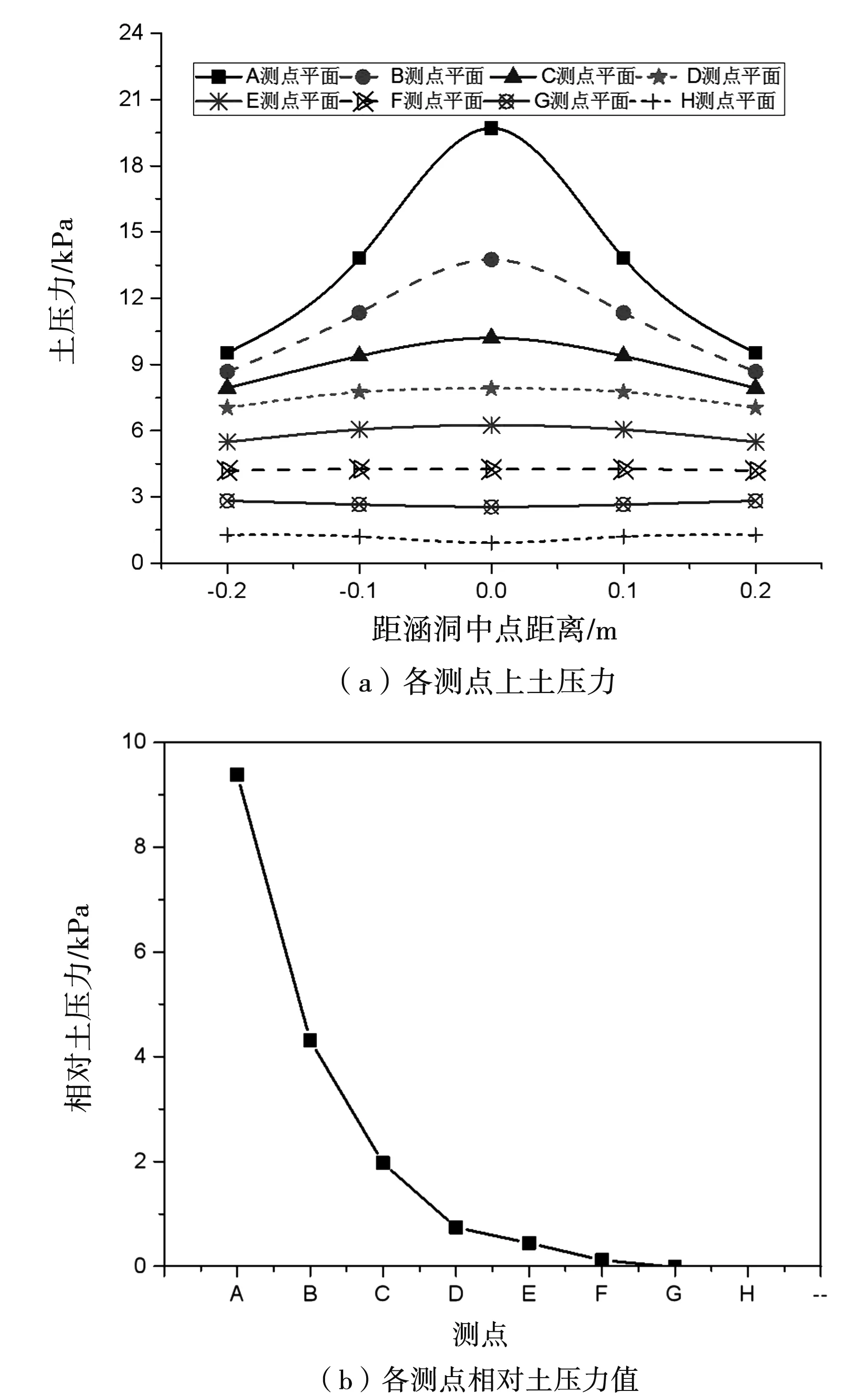

離散單元法不僅能計算出涵洞上覆填土層中位移變化,亦可獲得應力場分布特征,見圖6。從圖6可知,土壓力以涵洞上方測點為最大,隨距離涵洞上方愈大,土壓力愈低,涵洞中點處A測點的土壓力為19.7 kPa,而在C測點、F測點、H測點的土壓力相比之降低了48.2%、78.4%和95.3%。從整體土壓力分布形態(tài)可知,A-D測點間涵洞內(nèi)外側(cè)土體中土壓力分布具有顯著差異,以涵洞中點土壓力為最大。在B測點中,兩側(cè)土壓力相比涵洞中點處降低17.5%和37%;但在D-H測點中,涵洞內(nèi)外側(cè)土體中土壓力基本一致,差異幅度微小;在G測點中,兩外側(cè)土體壓力為2.7和2.83 kPa,與涵洞中點內(nèi)側(cè)土壓力相差無幾。分析表明,當填土層厚度遞增,涵洞中點內(nèi)側(cè)土體產(chǎn)生的壓應力會傳遞至兩外側(cè)土體內(nèi),進而表現(xiàn)同一側(cè)點上涵洞內(nèi)外側(cè)土壓力達到相等態(tài)勢。

圖6 上覆填土層應力特征

從涵洞內(nèi)外側(cè)土體相對壓應力變化可知,隨著填土層厚度增加,相對土壓力逐漸遞減至負值并達到穩(wěn)定,A點相對土壓力為9.4 kPa,而在G、H測點處相對土壓力分別為-0.01和-0.17 kPa。這主要是由于涵洞中點內(nèi)側(cè)較大的土壓力傳遞至外側(cè),造成內(nèi)側(cè)土壓力低于外側(cè)土壓力,進而表現(xiàn)相對土壓力處于負值區(qū)間。但在內(nèi)外側(cè)土體相互摩擦傳遞過程中,土壓力會逐步過渡至穩(wěn)定狀態(tài),即隨著填土層厚度增大,相對土壓力穩(wěn)定在0 kPa左右。

5 結(jié) 論

1) 填土層厚度為0.59 m后,豎向位移分布由V形至倒V形,且涵洞“下拱”效應顯著;涵洞上覆填土層厚度與豎向位移具有正相關(guān)關(guān)系;隨涵洞上方距離增大,豎向位移的增長速度由快至緩,E-H測點平面間距每增大11.4 cm,涵洞中點位移增長幅度僅為9.4%。

2) 填土高度由1.5h遞增至4h,位移分布由W形至U形分布,等位移線隨土層厚度增大而遞減至穩(wěn)定狀態(tài),涵洞外側(cè)土體豎向位移逐步靠攏至內(nèi)側(cè)土體。

3) 隨著填土層厚度增加,土壓力愈低,且相對土壓力逐漸遞減至負值并達到穩(wěn)定, C測點、F測點、H測點的涵洞中點土壓力相比A測點降低了48.2%、78.4%和95.3%;A-D測點填土高度區(qū)間,相同測點平面中土壓力具有顯著差異,但在D-H測點填土高度,相同測點平面上土壓力差異較小。