磚瓦間,讀懂百年劉公島的『中西合璧』

李瀟雨

愛上一座島

劉公島,是歷史之島,是警醒之島,但同樣是一座生態之島。這里有碧藍的海水、清涼的海風、細軟的沙灘還有茂密的山林,你所能想到的關于海島的美麗風景,在這里都能找到。在讀懂歷史之余,于藍天碧海間漫步,放松心境,更能感知現世的美好。那時,你會更愛這座島。

劉公島的建筑群最早由北洋海軍建造,后經英軍及日軍改造,中西方的建筑理念在這里碰撞,形成了獨特的“中西合璧”式建筑風格。但與19世紀六七十年代中國東部沿海出現的中西合璧不同,劉公島的建筑風格雜揉是完全被動進行的。今天,劉公島現存的68處、228棟老建筑可供人們游覽感懷,一睹昔日之光景。“北洋海軍附屬的工業建筑是我國海防遺產的重要實物,也是我國早期的重要工業遺存。”齊魯建筑文化研究中心主任姜波說。

島上首屈一指的老建筑自當是北洋海軍提督署。它是北洋海軍的最高軍事指揮機構,也是目前國內保存最完整的軍事衙門。整座建筑為清式磚木舉架結構,按中軸線分為前、中、后三進院落,每進院落左右對稱布局,各廳室之間和各院落之間廊廡相接,曲縵回環。但正是這樣一座傳統的多進四合院式的建筑,在細節之處卻常見西方的建筑技術及建筑語言。姜波特別提到,在北洋海軍提督署共16個廳室當中,演武廳的四合頂巧妙運用了“西式桁架”。中西合璧的建筑理念在細微處彰顯。

更為“顯眼”的“合璧”在北洋海軍最早的后勤軍事設施——工程局、機器局、屯煤所、魚雷修理廠中展現得淋漓盡致。“這都是用西式的廠房來做的,因為我們傳統建筑沒有那么大的空間,也沒地兒放那么大的設備。”

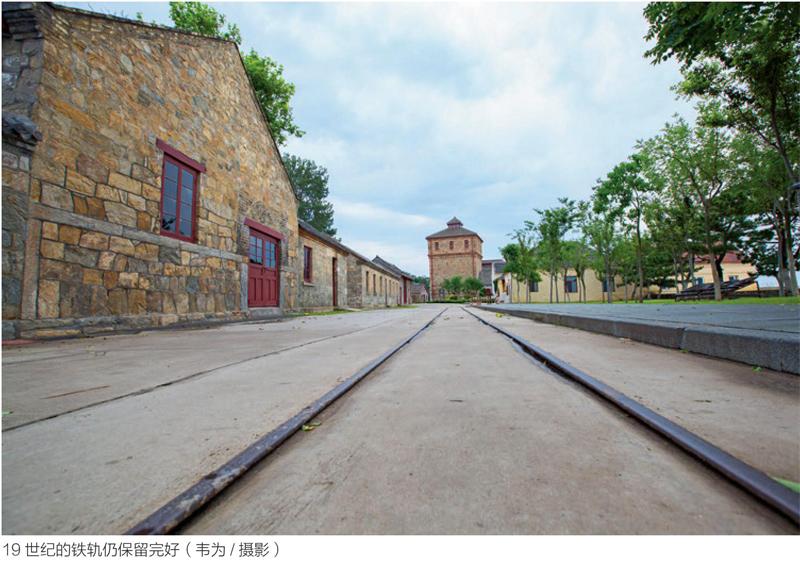

廠房的空間究竟有多大?以屯煤所為例,從屋頂結構來看,遠遠望去,屯煤所由四棟建筑組成,但實際內無隔墻,是一座貫通一體的大倉庫。整個煤庫可儲煤6000噸。為了便于運輸,煤庫分區鋪設了直通鐵碼頭的鐵軌,并構成了一個完善的運輸路網,不論是上煤還是卸煤,都可通過軌道運送車來完成。

“建筑質量高是這些后勤軍事設施最大的特點之一。”姜波說。1952年,第三海軍學校(魚雷快艇學校)遷入劉公島,原工程局、機器局、屯煤所、魚雷修理廠等建筑被繼續使用,至今機器局的部分車間仍然保存完好。“海防遺產、海防建筑是中國的特色,海防工業更是特色中的特色,這些廠房,我們給予再多的重視也不為過。”

甲午戰敗,《馬關條約》簽署,威海衛連同劉公島一起成為英國的殖民地,其中,劉公島主要作為英國遠東海軍的休養場所。上將避暑樓、邦格樓、約翰斯敦別墅……雖為英署,但“建造時選用當地的材料、當地的工匠,也結合了島上原有的建筑風格,所以風格依然是中西合璧且一脈相承的”。

與此同時,劉公島作為同時期中西合璧風格的建筑保存較為集中的區域,也對威海近郊的建筑風格產生了深遠的影響。姜波說到,“同時期的學校、民宅都受到劉公島上建筑風格的影響,慢慢地,這里形成了一個非常獨立的‘英租威海衛式建筑區域。”

“難得有幸”是姜波對于島上諸多遺址得以保留的評價。不論是屈辱史還是抗爭史,劉公島的諸多建筑就是被這樣“較為完好地保存下來了”。無論你是想深入了解甲午歷史,追憶戰火硝煙,還是想從老建筑的一磚一瓦中,觸碰昔日痕跡,劉公島,似乎都可以給你答案。但,這些在全國范圍,甚至世界范圍中都少有的,能夠“幸存”下來的歷史遺跡,“我們的挖掘和重視程度遠遠不夠”,“從近海防御到海洋強國,我們能為劉公島做的,還有很多。”姜波說。