鄉村振興戰略下福建畬族傳統村落發展路徑與活化策略研究

高云

(1.福州外語外貿學院,福建 福州 350202;2.啟明大學研究生院建筑系,韓國 大邱 42601)

近年來,福建省委、省政府認真貫徹落實黨中央民族工作會議精神,重視少數民族工作的推進,出臺了一系列扶持少數民族鄉村發展的政策措施,有力推動了少數民族鄉村的發展。福建畬族人口占據全國畬族總人口約53%,多居于山地,其村落和鄉村呈現出“大散居、小聚居”的模式。交通環境較閉塞,與外界溝通不暢,青壯勞力外出務工,村落中的傳統畬族文化日漸式微,古建筑與生態景觀監管維護不力,日漸凋零。目前出現在中國傳統村落名錄和福建省傳統村落名錄中的畬族村落屈指可數,基礎面狹窄,區域明顯集中,分布不夠廣泛,帶動力不足,影響力也不夠強。因此,為福建畬族傳統村落探尋活化發展的對策,拓寬鄉村振興的建設路徑,顯得尤為重要。

1 研究背景

1.1 傳統村落的建設發展機遇與挑戰并存

目前,“一帶一路”建設的輻射面積已經延伸至全國將近兩千個傳統村落,福建省躋身海上絲綢之路的建設前沿,秉承“一帶一路”順應世界多極化、文化多樣性、開放的區域合作精神等理念,積極推動省內、國內、國際間各發展戰略的對接與耦合。在快速城鎮化發展進程中,福建省充分挖掘區域內市場的經濟潛力,城市文化勢必會為傳統村落帶來許多強烈沖擊。黨的十九大報告《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》中提到“劃定鄉村建設的歷史文化保護線,保護好文物古跡、傳統村落、民族村寨、傳統建筑、農業遺跡、灌溉工程遺產。支持農村地區優秀戲曲曲藝、少數民族文化、民間文化等傳承發展”。可見,黨中央對傳統村落與少數民族文化傳承提出了明確要求,在推進民族地區鄉村振興過程中,傳統村落既是保護對象,又是獨特的發展資源[1]。在這樣特殊的時代背景下,福建省應當更加重視少數民族傳統村落的建設與發展。重視少數民族文化的保護與傳承,可謂是機遇與挑戰并存。

1.2 福建省少數民族文化繁榮發展的必要性和重要意義

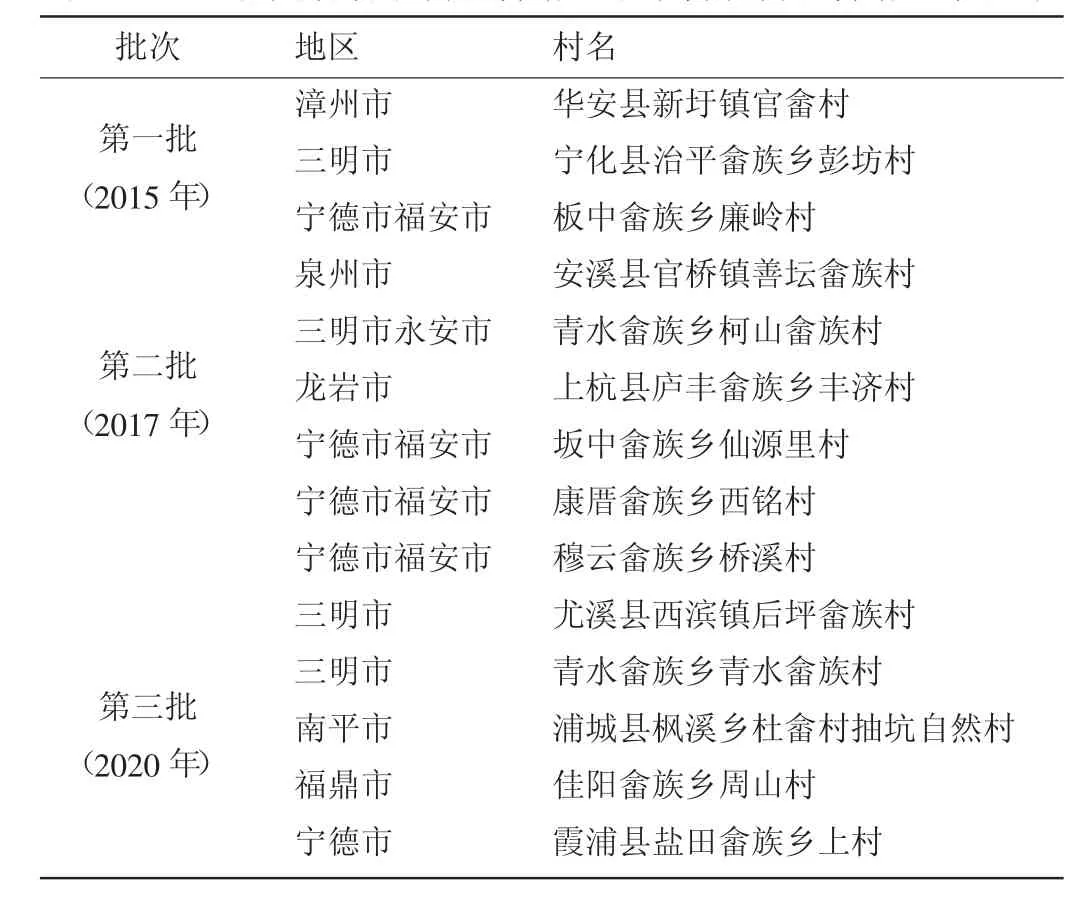

根據福建省民族宗教廳副廳長蘭秀珍在主題為《集中力量打贏民族鄉村脫貧攻堅戰》的訪談實錄中介紹,福建省有19 個民族鄉,其中18 個為畬族鄉;567 個民族村,其中畬族村有507 個[2],占據了全省民族村總量的89.4%。自2014 年12 月《福建省傳統村落評審認定辦法》出臺后,截至2020 年2 月20 日福建省住房和城鄉建設廳發布的《關于福建省第三批省級傳統村落名錄的公示》,福建省級畬族傳統村落三批累計共14 個,第一批3 個、第二批6 個、第三批5 個(表1),上榜名錄的畬族傳統村落僅占福建省畬族村總數的2.56%。截至2019 年6 月6 日中華人民共和國住房和城鄉建設部公布了第五批列入中國傳統村落名錄的村落名單,福建省畬族傳統村落累計共8 個,第二批2 個、第四批2個、第五批4 個(表2)。其中寧德市福安市坂中畬族鄉仙源里村與穆云畬族鄉橋溪村出現在省級與國家級名錄中,具有研究的典型性。我國的少數民族優秀傳統文化正在不斷流失,民族文化多樣性優勢也在慢慢喪失,從福建省的少數民族發展形勢整體來看,畬族傳統村落分布不均、數量稀少,導致少數民族村落文化不能良好地開展,被列入傳統村落名單的村落屈指可數,如果任其發展,勢必對福建省畬族人民的民族自尊心與自信心形成不小的影響,因此,爭取福建省畬族傳統村落文化的繁榮發展具有深刻的必要性。保護和發展少數民族文化有助于推動社會主義文化大發展大繁榮,也能加快少數民族和民族地區經濟社會發展。福建地區少數民族傳統村落的建設可以為民眾提供交流空間,有效提升民間區域文化,建立民族文化自信和自豪感,弘揚福建省特色少數民族文化,為實現中華民族偉大復興提供堅實的文化支撐與精神動力,這對推動民族間文化互動和文化繁榮具有重要意義。

表1 入選福建省省級傳統村落名錄中畬族傳統村落名單統計

表2 入選中國傳統村落名錄中畬族傳統村落名單統計

1.3 福建省畬族傳統村落活化發展的緊迫性

畬族傳統村落中,人地矛盾突出,極大限制了村落發展,限制因素包括自然、文化、社會等整體聯系的各方面。刀耕火種的“山哈”民族因為貧瘠的耕地資源、閉塞的山區交通條件,綠色生態的良好自然資源不能被社會所普遍認知以及充分發掘利用。同時因為城鎮資源無法高效輸入,畬族傳統村落失去了很多發展良機。村落中的青壯勞動力大量外流,“空心化”“鄉村凋敝”“人口老齡化”“勞動力不足”等村落發展的人口問題日益凸顯。

2 實踐與成效:典型畬族傳統村落活化發展案例分析

在黨的十八大會議之后,國家高度重視“三農”問題,努力攻堅精準扶貧,以確保農村貧困人口實現“摘帽脫貧”。畬族傳統村落大多處于偏遠山區,生產力水平低下,基礎設施稀缺,發展基礎薄弱,但同時村落中蘊含著寶貴的文化資源與農產品資源。在鄉村振興戰略中成功“翻身”的典型畬族傳統村落案例,就是利用得天獨厚的少數民族文化與土地資源,開辟因地制宜的發展規劃與策略,從此扶貧助力畬族村民,改善了村民的村落居住環境,利用社會基礎設施,開創經濟收益渠道,幫助畬族村民奔向小康道路,完成了傳統村落的華麗轉身。鄉村振興戰略成功地開發了畬族傳統村落鄉村文化產業中的經濟價值,用經濟價值來提升鄉村文化內涵,使鄉村文化跟進時代潮流的發展[3]。它們的成功充分肯定了鄉村文化產業的歷史價值,發揚了少數民族不屈不撓的奮斗精神。

2.1 案例一:寧德市福安市坂中畬族鄉仙源里村

2.1.1 文化特色鄉村旅游產業化發展 旅游業是鄉村振興背景下對于傳統村落扶貧方式最靈活、返貧率最低、受益面最廣的行業,為農民與市民、農村與城市架起連通的橋梁,農業與文化產業融合發展[4]。寧德市福安市坂中畬族鄉仙源里村將無形的歷史文化“白龍祭母”孝文化與村落中有形的蘇氏祠堂古建筑群落以及紅色老區基點村成功聯合,對外充分展示了畬族鄉仙源里村傳統村落集休閑、觀光、紅色文教特色一體化的鄉村旅游的產業特色。2017 年4 月舉辦首屆“白龍孝文化節”,吸引了周邊畬族鄉村以及游客達一萬多人。其文化資源的增長大力帶動了旅游產業,同時也帶動了村落中的畬民集體經濟發展,創建了特色民宿、紅色文化建筑游覽、農家樂、果園采摘、親子拓展基地等項目,大力吸引青壯年回歸畬族鄉創業發展,為鄉村振興作出貢獻。

2.1.2 駐村科技扶貧模式的成功 福建省農業科學院果樹栽培專家親臨現場,對仙源里村砂糖橘果樹苗的養育狀況、果園土壤質量狀況、種植狀況以及經營情況等作了深入調查,為該村的砂糖橘栽培種植提供了因地制宜的培育對策和管理方法,取得了頗為顯著的改善效果。政府為畬族仙源里村查明了貧困原因,通過科技扶貧的方式,為當地提供專業的農業技術服務,落到實處為畬村民眾解決了農業生產問題。

2.2 案例二:寧德市福安市穆云畬族鄉橋溪村

2.2.1 自然生態環境先天優勢 畬族鄉橋溪村位于山多地少的劣勢地理環境之中,沒有良好的交通優勢,但自然生態環境異常優美,山清水秀,空氣清新,村中及周邊蘊藏的自然與人文景觀資源十分豐富。加之被列入國家傳統村落名錄的優勢,畬族鄉橋溪村充分發掘古民居、古建筑群、鄉賢名人舊居以及福安紅色文化遺址與革命遺址等資源,打造特色古村落“生態、宜居、宜游”的協調發展新模式。

2.2.2 轉變村民意識,轉變產業模式 畬族鄉橋溪村在各級部門單位與畬民們的大力推進下,完成了修筑防洪堤壩、維護溪端堤岸、建設基礎設施、修繕土木結構舊屋坡面屋頂、拓寬公路、河道清淤加固等工作。畬民的群眾觀念從“要我做”積極轉變為“我要做”,漸漸形成了集思廣益、眾人拾柴的良好局面。橋溪村通過推動“村委+合作社+農戶”模式,集體投資農產品,開墾種植茶園,并針對銷路作出產量調整,同時借助社會資源和網絡平臺,升級茶葉種植產業鏈,擴大特色農產品的種植規模,以此增加茶農收入。

3 鄉村振興戰略下福建畬族傳統村落活化發展策略

3.1 整體保護和傳承傳統村落建筑文化與風貌

2014 年12 月,福建出臺《福建省傳統村落評審認定辦法》。《辦法》規定,傳統村落評審認定指標包括村落傳統歷史建筑和特色建筑、村落選址的格局和村落承載的非物質文化遺產3 個部分的評價指標體系。從評價指標體系中的要素可知,能夠成功通過福建省傳統村落評審,勢必要滿足古建筑風貌、村落景觀環境和非遺文化傳承這3 個條件。

古建筑是實體化的有形資產,它作為無形文化的寄托之所、培養之皿,承載了畬民的勞動智慧和中華民族傳統文化的精華,其保護與傳承較之無形的歷史信息和民族文化會更加容易。為了活化和發展畬族傳統村落,應根據村落的具體地理位置和外部環境條件,保留原有畬族傳統村落中的村落格局、建筑功能以及自然景觀形態,持續維護村落中孕育的非物質文化遺產,積極組織畬族少數民族特色村寨申報中國傳統村落和省級傳統村落。在保護和修復物質性的建筑與景觀空間同時,還應當注重建筑工藝文化的傳承,延續畬族建筑的藝術生命。例如古時畬民用竹架搭建的“懸草寮”;畬客文化相融合的合院護攏式、卷棚屋頂建筑;上水村的彩蘭襯底雕刻技藝以及龍麒紋飾;近代后期土木結構的“土墻厝”等[5]。培養年輕一代的建造者傳承古建筑之美,保持畬族古建筑的氣質風貌,延續傳統村落的古老生命。

在整體提升傳統村落的文化品位、挖掘豐富的古建筑文化信息的同時,還應大力改善畬族村落人居環境,最大程度保留畬民原有的生活和生產勞動習慣。更新傳統建筑,整合人文風貌,緊抓村落空間中的原生態肌理構成,對傳統風貌建筑、古民居等有歷史文化價值的建筑做到精準搶修、依舊修舊、修舊如舊,恢復原有格局和舊時風貌,重新煥發少數民族的光彩。

3.2 傳統村落活化滋養畬族非物質文化遺產

快速增長的經濟時代下,在畬族傳統村落中,“藝隨人亡”、原始農副材料缺失、民間習俗減少、畬民觀念落后執行力不足等原因,導致了傳統技藝的萎縮。畬族是沒有文字流傳的特殊民族,所有技藝只能口傳心授,這加速了技藝的流失。近年來,青壯年人丁外出務工,村中人力資源匱乏,“空心村”“老齡村”的產生,使得非物質文化、傳統技藝的傳承根源被硬生生地阻斷,多有不利。

傳統村落是培養、孵化、撫育非物質文化遺產的溫床,只有將傳統技藝還原其原產地和原始環境,才是最有利其發展的機制。畬族的語言、文學、敘事歌、體育、服飾與配飾、醫藥、圖騰崇拜、節慶儀式、祭祖習俗等各級各類非物質文化遺產都具有明顯區別于其他各民族的特性。非物質文化遺產應當在原始發祥地進行根本性的保護、孵化和培養,尊重原生土地和村民,尊重村落固有的自然和文化環境。在內生發展的導向下,利用動靜結合的手段,在畬族傳統村落內因地制宜、取法自然,對其進行充分的浸染和滋養。靜態手段:為非物質文化遺產建立檔案、陳列展示、宣傳普及、教育體驗和傳習。動態手段:挖掘原料、培養青年傳承人群、維持傳統的風土人情,搭建畬族鄉村文化平臺,通過鄉村文化產業振興大力召回青年壯丁,延續畬族民族習俗,大力維護村落中舉行的傳統儀式,在流程的各個環節完善每一個類別的非物質文化遺產的保護和傳承工作,重塑畬族傳統村落的內在文化品質。

3.3 傳統村落中的特色產業活化振興

3.3.1 農產品特色資源發展 許多傳統村落中的特色資源利用率偏低,山地與人的矛盾突出,加之特定畬民人群共同生活的自我封閉方式,文化理念與生產生活方式較為落后,資源無法形成產業化,無法滿足市場需求。一些農業產品的生產規劃較為混亂,農作物的作業布局不合理,管理和經營太過粗放,這些不足都成了村落中產業升級的絆腳石。所以應當先從傳統村落自身的農產品生產狀況出發,厘清思路,優化農產品、擴大種植范圍、規整生產狀況、推廣和拓寬銷售渠道才是振興村落產業發展的有效渠道。

福鼎市磻溪鎮赤溪村,被稱作“全國扶貧第一村”,地處偏遠山區,卻具有獨特的白茶文化和優美的自然風光。2017 年初,福建省農業產業化重點龍頭企業某白茶公司與赤溪村村黨總支結對共建,利用當地自然資源,整體模式按照“以企帶村、村企互動、共建雙贏”的思路,通過“資源聯享,促村財增收”“產業聯動,促村民致富”“公益聯辦,促扶貧濟困”“活動聯誼,促社會和諧”——“四聯四促”原則,有效推動村企共建“畬家白茶館”,助力精準扶貧,實現了農產品的特色發展,達到了鄉村振興的目的。

3.3.2 生態旅游開發 除了農產品的產業振興之外,生態旅游的發展也是一條基于鄉村振興戰略下的重要道路。十九大報告中明確提出“產業興旺,生態宜居”的鄉村振興總體要求。隨著社會生產力的發展,城市居民越來越喜愛休閑郊游,大多前往近郊鄉村了解農耕文化,體驗村落人文,感受民族風情。畬族傳統村落可以據此開發生態旅游線路,整合村落內外的建筑、景觀、民族與民俗文化、非物質文化等資源。立足“三農”,以改善村民的生活條件為宗旨,強化第一產業與第二、第三產業的融合,通過農產品深加工和延伸產品開發,推進農特產品轉化為旅游產品[6]。這不僅能解決農產品銷路問題,還可以增加畬族的民族與民俗表演的吸引力,提供畬族刀耕火種的“山哈”文化的解讀與展示,傳揚優秀的畬族非物質文化遺產,豐富畬族傳統村落的趣味性,以此構建“生態農旅”新模式,實現人、地、村、景、農的良好可持續發展目標。

3.4 環境整治驅動綠色村落持續發展

即便大力推動鄉村旅游資源的活化開發,也要強調綠色生態環境的有序維護發展,并且優化村落的綠色生態人居環境。鄉村振興的戰略不能獨求發展,傳統村落背靠山林,在形成獨領風騷的自然景觀的同時,也要統籌兼顧,提高村民與游客的環境衛生意識,牢固樹立且堅決秉承“綠水青山就是金山銀山”的生態環保可持續發展理念,全面推動綠色村落的振興。通過轉換村落中的農產品種植為生態農業景觀,推動美麗鄉村綠色生態的建設模式,兼顧農業經濟與綠色景觀相輔相成發展,兩者相得益彰,發揮最大效益,推動傳統村落的綠色可持續發展。

4 結語

傳統村落是中國農耕文明留下的最大遺產,是集豐富的無形歷史文化信息和實體古建筑群落與景觀、自然資源于一體的“活化石”。目前,福建畬族傳統村落數量少、基面小、發展路徑狹窄,在鄉村振興戰略的規劃形勢下,應當構建多元化的活化發展及整體保障體系。體系應自上而下,從政府、領導、企業到畬村鄉民;由外而內,從城鎮到鄉村再到村落,全面的、多維度的綜合畬族歷史文化、民族內涵、民風民俗、自然生態環境、特色資源、非物質文化遺產、畬民意識提升等方面,多元結合社會、經濟、科技等層面進行活化發展,完成鄉村振興戰略的部署,為村民脫貧致富,為畬村實現美麗鄉村的藍圖。

本文對于畬族傳統村落的發展與活化研究仍存在著一定不足,畬族村落的研究案例數量應適當擴充,研究質量上也有待提高,對于鄉村振興戰略的研究深度應當繼續挖潛。本次研究地域界面較為狹窄,僅限于福建省,而在浙江、江西、廣東等地都有發展較成熟的畬族村落文化,如果還有更多的研究機會,希望能突破地域的限制,在其他畬族文化的聚集地多做調查研究,更全面地提高自身的學術研究能力,日后的研究方向將會在傳統村落人居環境的優化與提升上進行更加深入的探究。