FQ-PCR技術檢測結核桿菌的臨床應用價值分析

利惠嬋 黃玉林

結核病是嚴重影響人類健康的傳染病之一,雖然近年來已經得到了有效的控制,但是目前依舊是全球性的重大公共衛生問題之一。有數據顯示,結核病的患病人數居于世界第二位,及時進行病原學檢查是有效發現傳染源,對其進行診斷和治療的關鍵[1]。目前,臨床上對肺結核患者進行診斷時,主要有涂片染色法和羅氏培養法,涂片染色法雖然操作簡單,但是其檢驗結果的陽性率較低,臨床上主要以改良羅氏培養法作為金標準對結核病患者進行診斷,但是其檢測周期比較長,對其臨床應用造成了限制。近年來,隨著分子生物科技技術的發展,FQ-PCR技術被廣泛的應用在了對肺結核患者的診斷中,此種診斷方式對結核桿菌的敏感性和特異性較高,并且所用的時間比較短,得到了廣大學者的認可[2]。本次研究選取了92例2018年7月~2019年12月在本院治療的疑似肺結核患者,通過對其實施抗酸桿菌檢測、結核桿菌培養、FQ-PCR技術檢測,詳細的分析了FQ-PCR技術檢測結核桿菌的臨床應用價值。具體如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2018年7月~2019年12月在本院治療的92例疑似肺結核患者,采集其痰液(61例)、胸腹水(14例)、腦脊液(17例)標本,將標本采集后立即送檢,或者保存在4℃的環境中,但是注意保存時間<5 d。所有檢測操作都在Ⅱ級生物柜中進行。本次研究及時上報了本院倫理委員會,并經過了批準。

1.2方法 對采集到的標本均進行抗酸桿菌檢測、結核桿菌培養和FQ-PCR技術檢測。

1.2.1抗酸桿菌檢測 各項操作嚴格按照《痰涂片鏡檢標準化操作及質量保證手冊》中的相關要求進行。

1.2.2結核桿菌培養 取濃度為4%的氫氧化鈉溶液,采用無菌操作的手法將標本接種于改良羅氏培養基的斜面上,在37℃的環境下分別進行為期3 d和7 d的培養,對培養結果進行詳細的觀察。之后每周對標本的生長情況進行觀察,一直到陽性結果出現,或者當60 d后無生長則評判為培養陰性。如果發現培養基上出現明顯的菌落,則立即進行抗酸染色涂片,即確認是抗酸桿菌,然后進行生化實驗,對菌種及藥敏情況進行鑒定,對陽性標本的培養標準參考《結核病細菌學檢驗規程》中的相關要求,采用對硝基苯甲酸(PNB)培養基生長試驗對培養基中的菌種進行鑒定。

1.2.3FQ-PCR技術檢測 在采集到的標本中加入標本體積4倍的濃度為4%的氫氧化鈉溶液,液化30 min,采用吸管取0.5 ml置于離心管中,再加入同等體積的濃度為4%的氫氧化鈉溶液,10 min后置于本院全自動離心儀上進行離心處理,將離心儀的轉速調整為3000 r/min,離心5 min,倒出上層清液,在沉淀物中加入1 ml無菌生理鹽水充分的搖勻,再次置于全自動離心儀上進行離心處理,將離心儀的轉速調整為3000 r/min,離心5 min,倒出上層清液,重復洗滌1次。取50 μl DNA加入沉淀物中,置于沸水中10 min,將其轉至4℃的環境下放置6~8 h,保證DNA的充分裂解。置于全自動離心儀上再次進行離心,將離心儀的轉速調整為2000 r/min,離心5 min,取上層清液20 μl進行PCR反應。在93℃的環境下進行預變性2 min、93℃45 s、55℃ 60 s,擴增10個循環后,再次行93℃ 30 s、55℃ 45 s,擴增30個循環,再分別取50 μl陰性質控品和陽性質控品,分別加入等量的DNA提取液,將其混合均勻后行沸水浴,之后的處理方式與上述相同。對本次結果的判定依照檢測試劑說明書進行。

1.3觀察指標 比較三種檢測方式的檢測結果。

1.4統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行統計分析。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

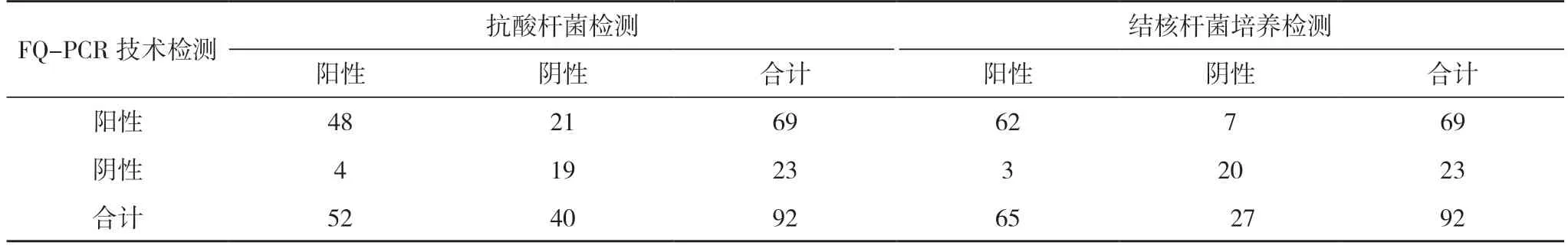

92例疑似肺結核患者中,經病理組織學檢驗結果顯示82例(89.13%)為陽性,10例(10.87%)為陰性。以結核桿菌陽性檢出率為評價指標,FQ-PCR技術檢測陽性率為75.00%(69/92),抗酸桿菌檢測陽性率為56.52%(52/92),結核桿菌培養檢測陽性率為70.65%(65/92)。FQ-PCR技術檢測及結核桿菌培養檢測的陽性率均高于抗酸桿菌檢測,差異具有統計學意義 (χ2=6.976、3.967,P<0.05);FQ-PCR技術檢測與結核桿菌培養檢測的陽性率比較,差異無統計學意義(χ2=0.439,P>0.05)。見表1。

表1 三種檢測方式的檢測結果(n)

3 討論

結核病屬于臨床常見疾病,由于該病具有傳染性,因此目前世界范圍內已經將結核病作為全球嚴重公共衛生問題。目前,在結核病發病率方面,世界衛生組織估計,全球感染結核分枝桿菌的人口數量占全球人口的1/3,且每年因結核病死亡的患者達到300萬人,每年新生結核病患者800~1000萬人。所以,對結核病患者需積極預防與治療,這就要求臨床中對結核病加強診斷,盡早明確患者病情,便于及時進行治療。

在結核分枝桿菌檢測中,目前臨床中主要采用改良羅氏培養法、痰涂片法、BacTALERT3D及BacTECTB960分枝桿菌快速培養方法等。在大多數結核病高發國家,對其進行診斷時依舊以直接涂片檢查法對抗酸桿菌進行檢測,這也是最符合成本效益的方式之一,不但操作簡便,并且用時較短,一般幾個小時內就能得到檢測結果,但是其對抗酸桿菌的敏感性比較低,一般需要5000~10000條菌/ml以上濃度的抗酸桿菌標本才能檢出,而對于菌量較少的肺結核和肺外結核患者,其敏感度更低,由于在檢測的過程中,重要對陽性抗酸桿菌進行檢測[3]。因此,對結核分枝桿菌和非結核分枝桿菌進行區分時也就顯得比較困難,加上其會導致機體出現不同的疾病,臨床治療方式也存在著明顯的差異,極易導致誤診、錯誤用藥的風險,對死菌和活菌的區分也就更加困難[4]。臨床上將結核桿菌培養法作為結核病診斷的金標準,其對抗酸桿菌的敏感性比較高,其雖然能夠對活菌和死菌進行判斷,但是所用的時間比較長,一般2~8周才能得到檢測結果[5]。隨著PCR技術的出現,Hance等[6]在其研究中,于1989年首先在結核分枝桿菌檢測中應用PCR技術,開辟了以PCR為代表的分子生物學技術在結核分枝桿菌檢測中應用的時代。該技術在實際應用中的檢測靈敏度比較高,在1~100 fg純化結核分枝桿菌DNA檢測中表現出較高的特異性。但常規PCR技術在應用中因擴增產物污染,存在不能定量的問題及假陽性的問題,檢測結果準確性受到影響,這也為后來FQ-PCR技術的出現提供了基礎。

FQ-PCR檢測法是一種新型的核酸定量檢測技術,其在常規PCR的基礎上加入了熒光標記探針,通過熒光信號的積累對核酸量進行測定,如檢測結果顯示為陽性,則也進一步提示標本中含有結核分枝桿菌DNA。熒光定量原理:多數Tap酶有5’-3’DNA聚合酶活性,在引物引導作用下,其DNA鏈能夠延伸;同時Tap酶中還有5’-3’外切酶活性,在DNA鏈延伸的過程中,對鏈能夠替換,并切斷被替換掉的單鏈。而熒光定量即是對Tap酶中兩種酶活性的充分利用發展起來的檢測技術。此種檢測方式是在全封閉的狀態下進行了PCR的擴增,并對擴增產物進行了檢測,但是不需要擴增后再進行開蓋處理,從而有效的避免了擴增產物受到污染從而引發假陽性檢測結果的出現[7]。此種檢測技術在對抗酸桿菌檢測的過程中,對抗酸桿菌的敏感度比較高,能夠對1~20個結核分枝桿菌菌體的DNA量進行檢測,其檢測特異性較高,重復性較強,其檢測結果明顯優于常規PCR的檢測結果。一般情況下,只需要2~3 h就能得到檢測結果,尤其是對生長比較緩慢的細菌或者培養比較困難的微生物,應將FQ-PCR檢測法作為首選。

本次研究中采用了陽性和陰性對檢測結果進行了表示,實際上,FQ-PCR檢測法能夠進行定量檢測,其陽性上限和下限分別為109 copies/ml和80 copies/ml,定量檢測結果給臨床治療及預后評估均起到了積極的意義。因此,臨床上也可將FQ-PCR檢測結果作為對結核病患者診斷的主要指標和臨床篩選指標,為結核病的快速診斷提供了有力的指導依據。極大的縮短了患者等待的時間,保證了臨床治療的有效性。本次研究結果顯示,FQ-PCR技術檢測及結核桿菌培養檢測的陽性率均高于抗酸桿菌檢測,差異具有統計學意義 (P<0.05);FQ-PCR技術檢測與結核桿菌培養檢測的陽性率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。這一結論對肺外標本的檢測也有著極高的價值,進一步提示FQ-PCR技術能夠有效檢測痰液、胸腹水、腦脊液等標本中的特異基因片段,結核桿菌培養檢測和抗酸桿菌檢測則不能對標本中的特異基因片段進行檢測。在實際應用中,PQ-PCR技術在結核桿菌檢測中對TB-DNA原始拷貝可準確定量,為PCR技術發展提供了新的前景,為肺結核快速診斷提供了依據。但目前在臨床研究中,由于研究對象數量不足,研究結果可能存在偏差,因此在后續研究中還需擴大樣本量,使研究結果更細致、準確。

綜上所述,臨床上對結核桿菌進行檢測時,依舊以結核桿菌培養檢測為診斷金標準,為臨床用藥、耐藥性檢測等提供了準確的指導依據,也是抗酸桿菌檢測和FQ-PCR技術檢測所無法替代的,但是其耗時較長,因此,還需對其進行改進。采用FQ-PCR技術檢測,雖然偶爾也會出現假陽性和假陰性結果,但是其檢測過程簡便快捷,并且準確率較高,臨床診斷人員也可將FQ-PCR技術與結核桿菌培養檢測、抗酸桿菌檢測等進行聯合起來使用,在提高診斷準確率的同時,為肺結核疾病的診斷和治療提供準確的指導依據。