考慮能質系數的工商業園區綜合能源協同優化方法

謝寶江,秦 建,羅揚帆,婁偉明,王 精,邢海軍

(1.國網浙江省電力有限公司臺州供電公司,浙江 臺州 318000;2.上海電力大學 電氣工程學院,上海 200090)

0 引言

隨著全球綜合能源的開發與利用,綜合能源逐漸滲透到日常生活中,提高綜合能源利用效率至關重要[1]。ICES(園區綜合能源系統)作為園區能源互聯網的載體,對不同能源進行管理和分配,滿足園區內能源的需求,實現能源的高效利用[2]。目前已有許多學者對ICES 進行了研究[3-6]。

雖然提高綜合能源利用效率是綜合能源重要的任務之一,但目前很少有學者將其作為目標進行考慮。根據熱力學第一定律[7-8],能源的利用側重考慮能量的多少,即對能源能量直接進行比較,文獻[9]考慮了可再生能源利用率最大,對含有廣義電儲能的綜合能源系統設備容量進行優化配置。文獻[10]建立了電轉氣系統模型,通過電轉氣與儲熱裝置協同消納棄風,提高了電轉氣的效率。文獻[11]建立電轉氣-碳捕集電廠協調優化模型,仿真結果表明,電轉氣-碳捕集電廠提高了風電消納能力,減少了碳排放,提高能源利用效率。文獻[12]提出ICES 能效評價指標,結果表明,所提出的能效評價方法可充分反映多種能源利用特征,有效提升綜合能效。上述研究只是對能源利用效率從數量上進行分析或是對能源利用效率進行定性分析,而忽略了能源品質的差異。文獻[13]引出能量品質系數概念,對不同能源能量品質系數進行分析。文獻[14] 在能量品質的基礎上,提出 經濟分析方法,該方法可以拓展到分布式冷熱電聯供等復雜能量系統,為提高能源利用效率提供理論支撐。

上述研究主要從能源效率角度展開研究,但對能源的品質以及對環境的影響方面研究得不夠深入,本文在考慮ICES 多能協同調度的同時,在能源效率的計算中加入能質系數,以能源利用效率和碳排放為目標函數;最后基于MATLAB/Cplex 對某ICES 進行分析,得到各設備以及ICES環境和能效優化結果。

1 能質系數模型

從合理的能源供應角度出發,根據文獻[15]將不同能源對外所能夠做的功和其總能量的比值定義為不同能源的能質系數,其表達式為:

式中:We,avi為該能源中可以轉化為功的部分;We,total為該種能源的總能量。

由于電能是最高品位的能源,能夠完全轉化為功,故其能質系數λe為1。即:

熱水經傳輸管道將熱量輸送給用戶端,為用戶提供熱能。熱水的能質系數λh可表示為:

式中:T1和T2為熱轉換設備入口和出口溫度;T0為環境溫度。

冷能傳輸與熱能傳輸類似,冷能的能質系數λc為:

式中:Tc為冷負荷溫度。

天然氣的能質系數λg為:

式中:T 為天然氣完全燃燒溫度。

2 ICES 模型

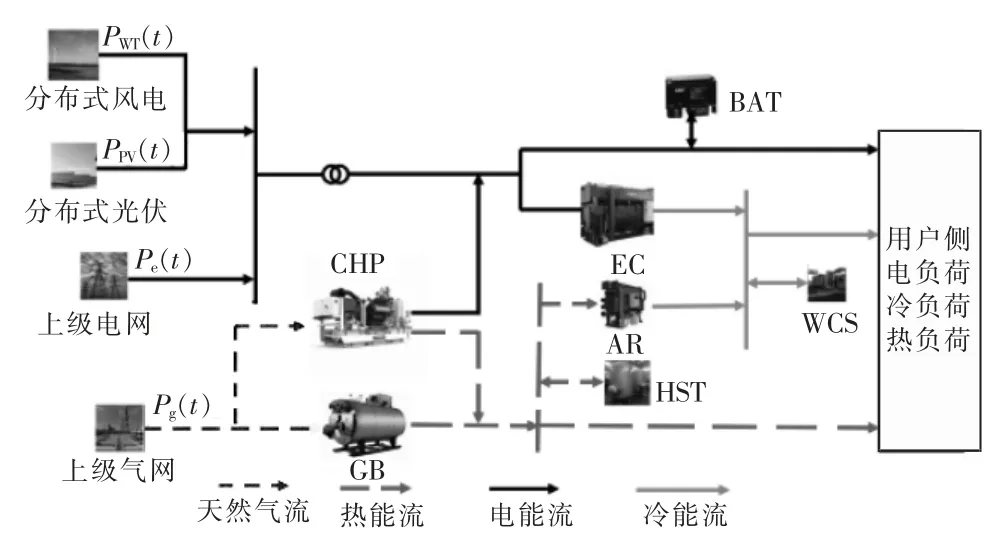

本文研究的ICES 結構如圖1 所示。圖中左側為輸入系統的能源,包括可再生能源(分布式風電和分布式光伏),上級電網和上級氣網;能源轉換設備包括CHP(熱電聯產機組)、GB(燃氣鍋爐)、EC(電制冷)和AR(吸收式制冷);能源存儲設備包括蓄電池、HST(儲熱罐)、WCS(水蓄冷)[16-17]。經過電網、冷網和熱網將電熱冷能源傳輸至用戶側的電負荷、冷負荷和熱負荷。

圖1 ICES 結構

本文考慮了能源效率和環境兩方面因素對冷熱電聯供的ICES 進行優化,分別建立以能源利用效率最大和碳排放最小為目標函數。根據日前預測的風力發電機組、光伏、負荷曲線,使其滿足各種設備約束以及平衡約束的條件下,通過優化調度,實現能效最大和碳排放最小。

2.1 能源轉換設備單元模型

2.1.1 熱電聯產

熱電聯產由微型燃氣輪機和余熱鍋爐組成。微型燃氣輪機消耗天然氣,產生的廢熱通過余熱鍋爐回收,實現能源的梯級利用,提高能源利用效率。其數學模型為:

2.1.2 燃氣鍋爐

燃氣鍋爐通過消耗天然氣產生熱能,通過熱網傳輸給用戶,其數學模型為:

式中:QGB,t為t 時刻燃氣鍋爐產熱量;VGB,t為t 時刻燃氣鍋爐消耗的天然氣量;ηGB為燃氣鍋爐產熱效率。

2.1.3 電制冷

電制冷是典型的電冷耦合設備,通過消耗電能產生冷能。電制冷在分時電價的引導下配合吸收式制冷滿足用戶側冷負荷需求,引入電制冷可以實現電冷轉換并對冷負荷進行協調,其數學模型為:

2.1.4 吸收式制冷

吸收式制冷機組是主要的制冷設備,通過吸收CHP 機組產生的廢熱、余熱等低品位的熱能制冷,減少余熱的污染,不僅實現了能源的梯級利用,而且對環境友好,可緩解電制冷機組供冷緊張的局面,其數學模型為:

2.2 儲能設備單元模型

2.2.1 蓄電池

目前,電池存儲設備眾多,本文選取蓄電池進行建模。假設Δt 時間段內,蓄電池以一固定的功率進行充、放電,則蓄電池的能量變化過程可以表示為:

式中:PES,C和PES,D分別為蓄電池的充電功率和放電功率;WES,t為t 時刻蓄電池中所存的能量;σES為蓄電池自放電系數;ηES,C和ηES,D分別為蓄電池的充電效率和放電效率。

蓄電池在運行過程中受充、放電功率以及容量限制,還需滿足以下約束:

2.2.2 儲熱系統

儲熱系統對提高ICES 的能源利用效率、削峰填谷和平抑能源波動有重要作用。儲熱系統包括儲熱和儲冷兩部分,統稱為儲熱。儲熱系統的數學模型如下:

式中:QTS,C和QTS,D分別為儲熱系統的儲能功率和放能功率;WTS,t為t 時刻儲熱系統中的儲能;σTS為儲熱系統自放能率;ηTS,C和ηTS,D分別為儲熱系統的儲能和放能效率。

為保證系統不間斷運行,對系統能量設置上、下限約束:

除此之外,系統還需滿足以下約束:

3 優化模型

3.1 目標函數

本文構建的多目標優化優化模型,優化目標考慮了ICES 能效最大和碳排放最小。

3.1.1 能源效率最大

該園區協同優化目標是在滿足ICES 運行約束下,通過合理安排各設備出力,以及上文提出的能源能質系數,使用能效率最大,目標函數為:

式中:F1為能源利用效率;分別為t時刻用戶側的電負荷、熱負荷和冷負荷;λe,λg,λh和λc分別為電能、天然氣、熱能和冷能的能質系數;分別為t 時刻從上級電網和上級氣網購買的電能和天然氣。

3.1.2 系統碳排放最小

ICES 具有多能互補的特性,能夠靈活選擇各類能源輸入,達到控制碳排放的目標。因此,環境目標函數為:

式中:ωe和ωg分別為向電網購電和天然氣網購氣消耗的二氧化碳排放系數。

3.2 約束條件

3.2.1 功率平衡約束

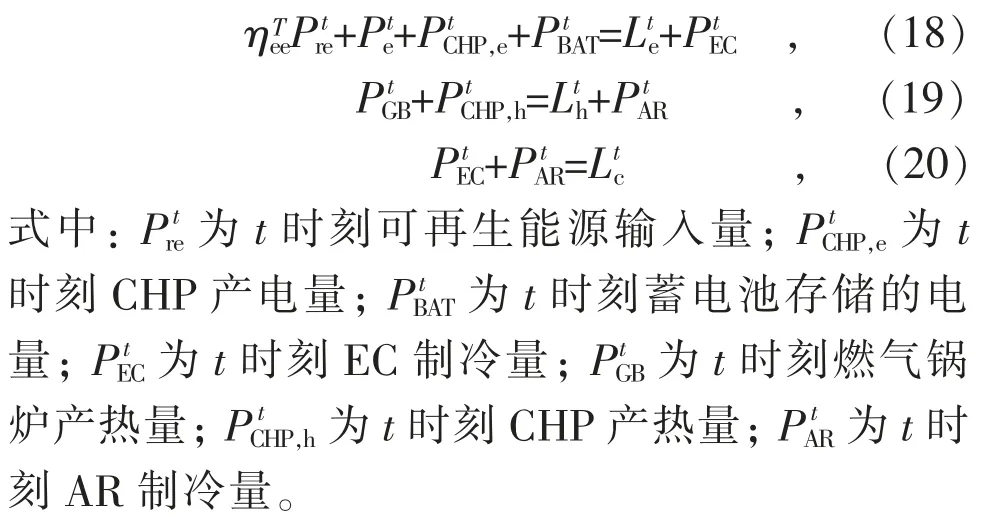

平衡約束包括電能、熱能和冷能平衡約束:

3.2.2 能源轉換設備約束

能源轉換設備主要包括CHP,GB,EC,AR等,其運行需滿足式(6)—(10)。此外,所有設備運行過程中均需滿足其最大功率限制,即:

3.2.3 儲能設備約束

3.2.4 能源購買約束

4 多目標求解方法

本文采用加權法求解上述ICES 優化問題,具體為:

式中:h(x)和g(x)分別為等式約束和不等式約束;F1max和F1min,F2max和F2min分別為優化目標F1和F2的最大值和最小值;λ 為優化目標F1的權重,(1-λ)為優化目標F2的權重。

5 算例分析

5.1 算例參數設置

選取某ICES 進行分析,系統結構如圖1 所示。以一天24 h 為協調優化運行周期,優化調度時段Δt=1 h,該區域1 個夏季典型日數據如圖2所示,ICES 各能源轉換設備 參數見表1,各類儲能設備參數見表2。

圖2 夏季典型日風光出力及電熱冷負荷預測曲線

表1 ICES 設備參數

表2 儲能設備參數

本文設置了3 種場景來驗證考慮能質系數的ICES 能源協同優化方法的正確性:

場景1,以傳統能源利用效率為目標,不考慮能質系數。

場景2,以最大化能源利用效率為單目標,不考慮碳排放。

場景3,以碳排放最小和能源利用效率最大為目標。

5.2 結果分析

5.2.1 單目標分析

分別對場景1 和場景2 進行優化,分析能質系數對ICES 能源利用效率的影響,優化結果如圖3、圖4 所示。

圖3 不考慮能質系數各設備能效結果

圖4 考慮能質系數各設備能效結果

由圖3 可知,從傳統能效角度可以看出,供熱設備GB 有較好的轉換效率,CHP 效率不高,僅有32.01%;供冷設備中,EC 是唯一效率高于1 的設備;AR 效率為70.42%,表明吸收余熱效率較高,進一步提高能源的梯級利用,減少能源的浪費。由圖4 結果與圖3 有較大差異,供熱設備中,CHP 效率有了明顯的提高,這是因為考慮了能質系數,輸入的低品質天然氣轉換成更高品質的電能,而GB 效率明顯降低,是因為天然氣能量品質高于熱能;供冷設備中,AR 的表現遠優于EC,因為2 種設備將不同的能量形式均轉換成冷能,其中AR 降低品質的熱能轉換成冷能,而EC 將高品質的電能轉換成冷能,因此AR的能效要高于EC。

5.2.2 多目標分析

能質系數需結合對環境的影響,通過優化計算可得表3 所示折衷解。

表3 3 種場景結果對比

由表3 可知,場景1 未考慮能質系數,碳排放結果為1.82×104kg,為3 種場景的最低值,但其效率為57.55%,在3 種場景中最小。場景2 的效率雖有提升,但是其碳排放為2.50×104kg,對環境的污染較大。場景3 中碳排放高于場景1,但其效率最高。

6 結語

針對能源緊缺、效率低下的現狀,建立能源能質系數模型,提出了考慮能質系數的工商業ICES 協同優化方法。算例結果表明,在分析各設備能源利用效率方面,相比忽略了能質系數的傳統能量效率,加入能質系數可兼顧能量的數量和品質,能夠更加準確地衡量各設備的供能水平。同時考慮對環境的影響,選取多目標的折衷解,加入能質系數后,能夠減少系統的碳排放并且能夠保證能源效率。

隨著人工智能的發展,電力和人工智能的聯系越來越緊密,結合大數據分析實現ICES 的優化運行是下一步重點研究方向。