鄉村振興背景下揭陽市農業特色產業發展現狀與對策研究

楊培新 謝桂勉 羅集豐 方怡然 陳焱飛

摘 要 廣東省揭陽市具有發展特色農業的基礎,經過多年的發展,形成了一批具有較強優勢的特色農業產業。在對揭陽市特色農業產業發展現狀及存在問題分析的基礎上,提出鄉村振興背景下揭陽市農業特色產業發展的對策與建議。

關鍵詞 農業特色產業;鄉村振興;廣東省揭陽市

中圖分類號:F327 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.15.043

農業發達國家十分注重產業鏈的打造和產業集群的發展[1-2]。我國作為農業大國,農業產業卻仍處于產業價值鏈低端[3],因此農業產業鏈亟需進一步延伸和拓展。黨的十九大提出實施鄉村振興戰略的重大歷史任務,要求各地以資源稟賦和獨特的歷史文化為基礎,實施產業興村強縣行動,培育農業產業強鎮,打造一鄉一業、一村一品的發展格局。廣東省制定“一村一品、一鎮一業”富民興村三年行動方案,同樣旨在推動鄉村農業產業振興[4-7]。揭陽市是粵東地區面積最大、人口最多、且以傳統農業精耕細作著稱的農業大市,雖通過多年發展逐步形成了糧食、蔬菜、水果、茶葉、水產、畜牧和農產品加工等特色農業產業,但產業基礎較為薄弱、技術水平普遍不高、管理方式十分落后、產品質量參差不齊、科技創新動力不足和產業經營滯后等問題仍然突出。

基于此,通過對揭陽市的農業發展基礎、農業特色產業發展現狀及其發展中存在的問題等情況進行調研分析,并針對其存在問題提出鄉村振興背景下揭陽市農業特色產業發展的對策與建議,旨在為政府或相關部門制定農業發展決策提供參考依據。

1 揭陽市農業發展基礎

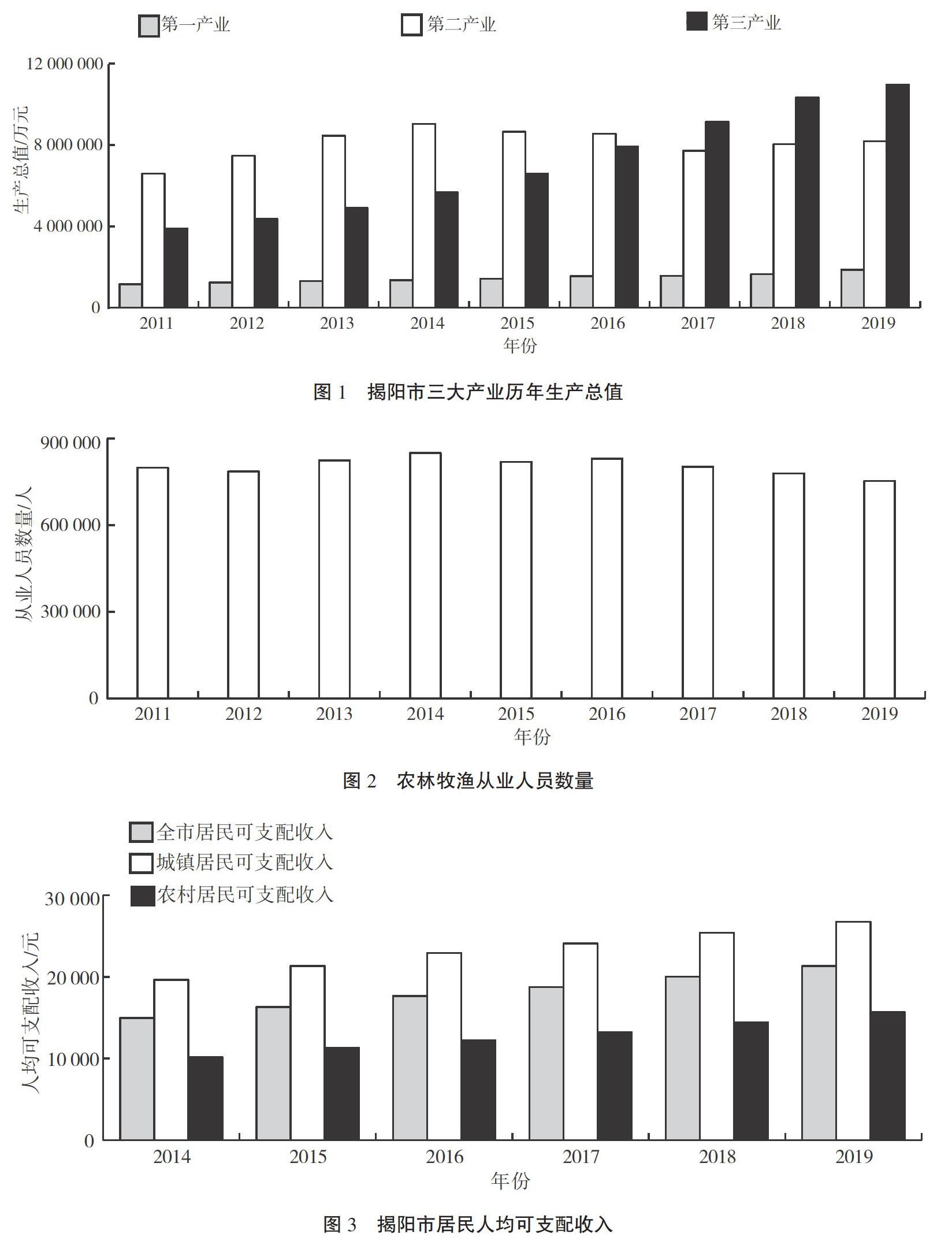

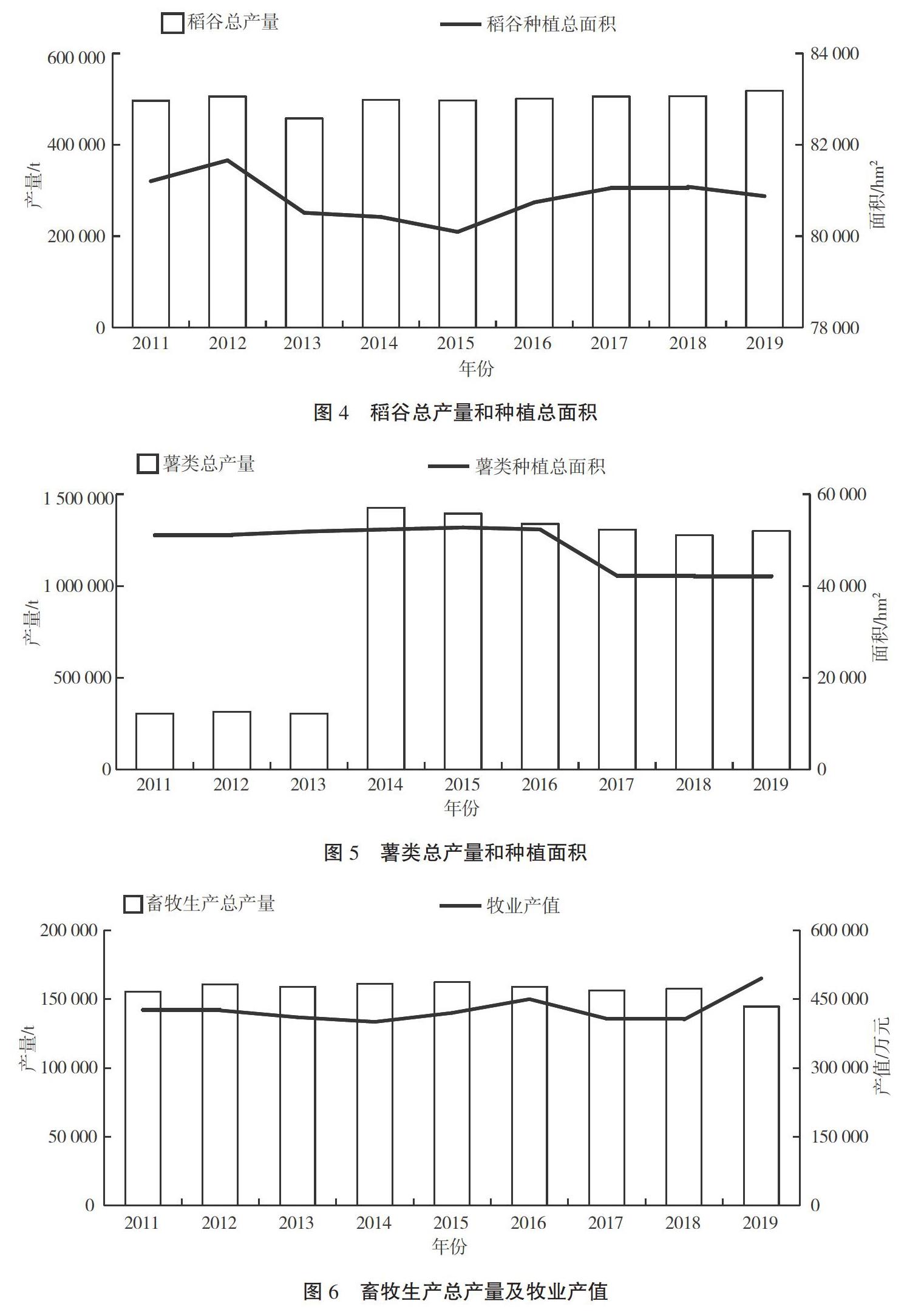

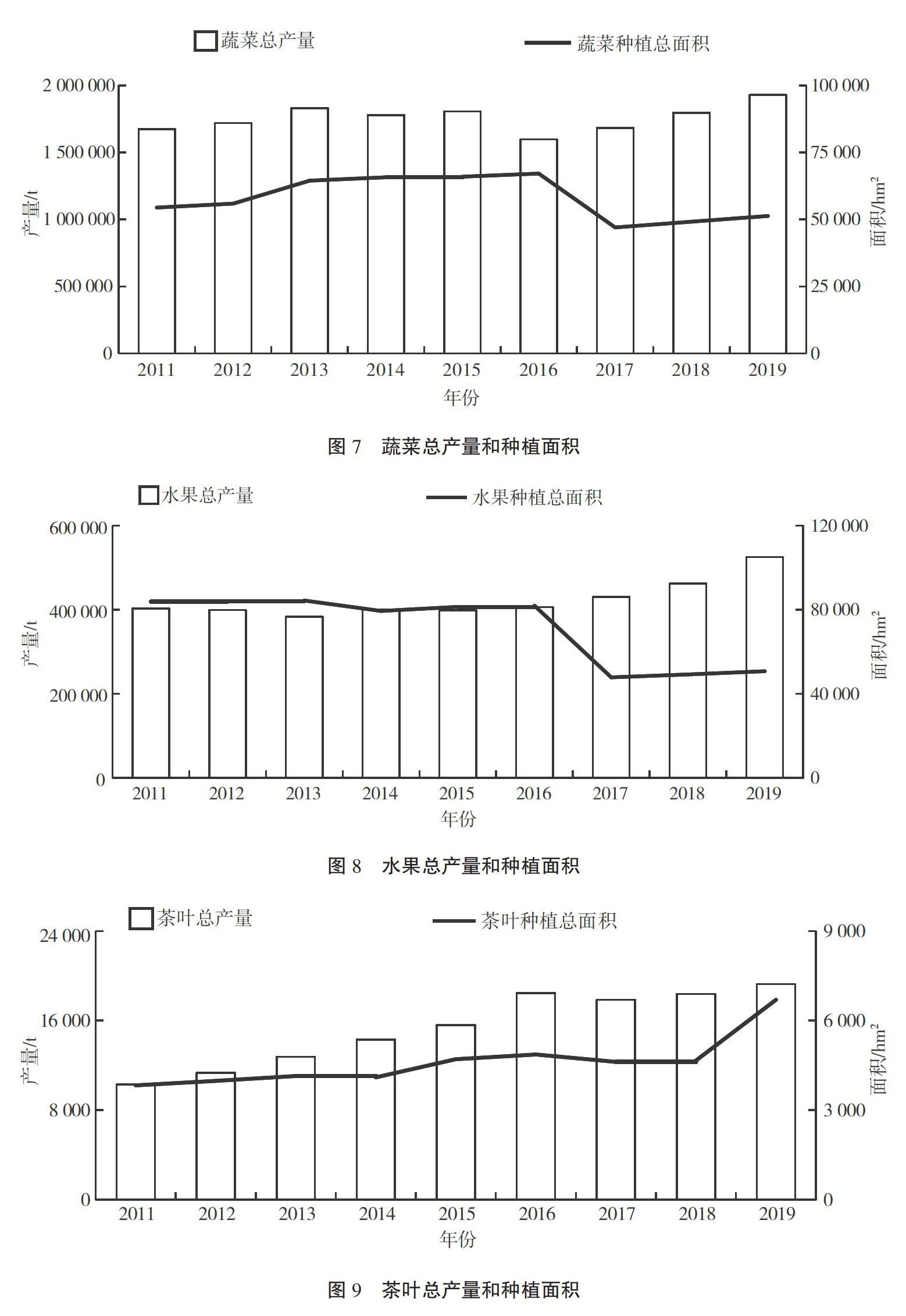

揭陽市地勢自西向東傾斜,西北部和西南部多為丘陵、山地,中部、南部和東南部都是廣闊肥沃的榕江沖積平原和濱海沉積平原,屬南亞熱帶季風性濕潤氣候。全市耕地總資源12.23萬公頃,其中常用耕地面積8.64萬公頃,山地面積28.33萬公頃,總人口707.07萬人,是粵東地區面積最大、人口最多、以傳統農業精耕細作著稱的農業大市。“十三五”期間,揭陽市出臺了相關政策措施扶持發展農業產業,牽頭制訂出臺了《揭陽市促進農業產業化發展扶持辦法》《揭陽市關于扶持種植(養殖)戶參保重點險種的措施》《揭陽市農村承包土地經營權流轉示范片創建實施方案》,加大了對農業經營主體、農戶投保重點險種、土地流轉的扶持力度,為農業產業發展注入強大動力。“十三五”期間,揭陽市第一產業生產總值逐年增加,如圖1所示。其中,2019年第一產業增加值186.62億元,增長4.4%,對地區生產總值增長的貢獻率為11.8%,三大產業結構比重為8.9∶38.9∶52.2。農、林、牧、漁業年末社會從業人員逐年減少,如圖2所示。而農村常住居民人均可支配收入逐年有所增加,2019年農村常住居民人均可支配收入15 675元,比2018年增長8.7%,如圖3所示。全市市級以上農業龍頭企業有57家,其中國家級1家、省級26家;市級以上農民專業合作社63家,其中國家級3家、省級30家。揭陽市擁有中國“蕉柑之鄉”“青梅之鄉”“青欖之鄉”“竹筍之鄉”“荔枝之鄉”的稱號。揭陽市埔田竹筍、普寧蕉柑、惠來荔枝、普寧青梅、吳厝淮山獲得國家地理標志產品保護。

2 揭陽市農業特色產業發展現狀

2.1 重要農產品供給進一步保障

“十三五”期間,揭陽市大力推進高標準農田建設,高質量完成糧食生產功能區和重要農產品保護區劃定工作。多年來,稻谷種植面積一直穩定在8萬公頃以上,總產量穩定在50萬噸以上,逐年略有增長,如圖4所示。薯類種植面積自2017年內開始下降,而產量基本保持在130萬噸以上,如圖5所示。2019年以來,為深入貫徹落實《國務院辦公廳關于切實加強高標準農田建設 提升國家糧食安全保障能力的意見》(國辦發〔2019〕50號),揭陽市高標準農田建設項目總投資36 617.71萬元,建設總面積1.60萬公頃。全市申報耕地地力保護補貼面積0.74萬公頃,補貼資金9 428.83萬元;為落實政策性水稻種植保險政策,2016年至2020年上半年,全市政策性水稻種植保險承保面積3.98萬公頃。同時通過對現有屠宰場進行整合撤并,加強屠宰場地、屠宰設備設施升級改造,提升屠宰廠設備建設等措施,進一步加強對生豬養殖及屠宰的規范化管理,并扎實抓好非洲豬瘟、高致病性禽流感等重大動物疫病防控。2016—2018年,畜牧肉類總產量和產值有所下降,如圖6所示,但整體下降幅度不大。受非洲豬瘟疫情、環保、豬周期等因素影響,2019—2020年生豬產能有一定幅度減少,但家禽、牛、羊及禽蛋等產品產量穩中有升,其中家禽出欄同比增長12.6%,禽蛋產量同比增長4.6%。2020年第三季度末,全市生豬存欄65.58萬頭,牛存欄4.70萬頭,羊存欄1.83萬頭,家禽存欄688.11萬只。2020年前三季度生豬出欄78.45萬頭,家禽出欄2 291.39萬只。

2.2 優勢特色產業區域化格局初步形成

經過多年發展,揭陽市逐步形成了糧食(稻谷、薯類)、蔬菜、水果(青梅、蕉柑、荔枝和橄欖)、茶葉、水產、畜牧和農產品加工等特色農業產業。2011年以來,稻谷種植面積和產量均保持穩定;蔬菜種植面積2017年下降幅度較大,之后有所回升,但得益于設施農業水平的提高,蔬菜產量基本并未大幅度減少,如圖7所示;水果種植由于品種更新換代,2017年之后種植面積大幅減少,但產量卻穩步上升,如圖8所示;茶葉種植面積和產量均呈上升趨勢,其中2019年種植面積提升明顯,如圖9所示;水產品總產量略下降,但得益于鮑魚和蝦養殖業的快速增長,漁業總產值逐年提高,如圖10所示;畜牧生產總產量2018年前基本穩定,2019年之后由于非洲豬瘟影響,下降明顯,但豬肉價格隨之上漲,牧業產值反而明顯上升。2019年,揭陽市投入財政資金8 700萬元用于扶持“一村一品、一鎮一業”特色農業產業項目建設,重點培育了青梅、鳳梨、紅蘿卜、冬瓜、茶葉、蕃薯、水產品養殖及禽畜養殖等鄉村特色產業,其中埔田鎮(竹筍)、五經富鎮(茶葉)、良田鄉(茶葉)、南徑鎮(蔬菜)、高埔鎮(青梅)、梅林鎮(蕉柑)和大坪鎮(青梅)獲得省級專業鎮認定,玉湖鎮坪上村等54個村獲得首批省級專業村認定,見表1。全市投入6億元重點打造普寧青梅、惠來南藥、揭東竹筍和揭西茶葉4個省級現代農業產業園,以此來加快品牌培育,并逐步實現生產的標準化、產業化和品牌化,進一步提升產品檔次和市場知名度,從而推動產業興旺。此外,2020—2021年全市將繼續投入“一村一品、一鎮一業”項目建設118個。

2.3 一二三產業融合進一步優化

揭陽市在做大第一產業的基礎上,進一步做強第二產業,做優第三產業,促進一二三產業融合優化。揭陽市積極推動農業與加工業融合、農業與“互聯網+”融合、農業與鄉村旅游融合,聚集重點產業,聚集資源要素,促進農業產業上下延伸、側向配套,加快農業產業提質增效、帶動農民創富增收。例如,通過舉辦農產品節慶活動,扎實推進產銷對接。現已成功舉辦的“鮑魚節”“荔枝節”“鳳梨節”等便是通過云展會等形式,利用線上線下推廣農特產品,打造“粵字號”農業知名品牌,推動產銷對接。其中惠來鮑魚“網絡節+云展會”模式更是榮獲廣東省推廣,被推薦創建廣東線上農產品交易會。此外,全市積極發展農業休閑產業。全市現已發展省級休閑農業與鄉村旅游示范點6個、示范鎮4個,其中“觀瀑賞玉”鄉村旅游等6條旅游線路被評為“廣東省鄉村旅游精品線路”,善德村被評為中國美麗休閑鄉村。2020年,新增申報評定揭西縣京溪園鎮為省級休閑農業與鄉村旅游示范鎮、揭東區玉湖山生態園為省級休閑農業與鄉村旅游示范點。

2.4 農業科技支撐進一步增強

揭陽市實施科技興農戰略,以促進高產、優質、高效、生態和安全農業發展為目標,大力推廣農業優新品種和運用先進技術,大力推進科技攻關,加強創新平臺建設,加快農業科技成果應用轉化,加強農業科技教育培訓,為加快農業發展方式轉變,建設現代農業提供了科學技術支撐。“十三五”期間,全市建立市農科中心科研試驗基地面積8.67 hm2,其中建設綜合科研樓超過3 000 m2,擁有生物工程室和實驗室,建設鋼架大棚近10 000 m2和無病毒蕉柑育苗圃、水稻、甘薯、蔬菜等農作物良種試驗示范展示園區。為加大良種示范推廣力度,建立水稻、甘薯、蔬菜、玉米和果樹等高產示范點50多個。為進一步強化綠色防控技術集成示范,積極推進病蟲害綠色防控,重點體現在特色經濟作物上示范推廣綠色防控技術,通過集成應用燈誘、色誘、性誘和餌誘技術,生物天敵、生態調控和生物農藥等綠色防控技術,提升綠色防控技術水平的覆蓋面。此外,在此期間獲廣東省農技推廣獎三等獎1項,并完成揭陽市優質甘薯“揭薯16”“揭薯18”示范推廣、揭陽市有機蔬菜現代化生產設施建設項目、揭陽市農業生產能力提升——支持糧食生產項目等省級農業科技攻關項目3項。

3 揭陽市農業特色產業發展存在的問題

3.1 農業資源開發及利用不足

揭陽市人多地少,人均約兩分地。長期以來以家庭為單位進行生產經營的傳統模式仍占主導、農民思想觀念陳舊、流轉土地的意愿不強、寧愿丟荒也不愿出租等,導致不少地方有地的人不種,想種的人又很難成片租下來,從而制約著產業的規模化、機械化發展。此外,在開展土地流轉過程中,存在流轉雙方不遵循規定的程序進行交易,簽署手續不規范、條款不完備的書面協議等不規范的行為,從而導致農民流轉權益難以保障。

目前,揭陽市農業經營主體總量仍處于全省落后水平,省級以上農業龍頭企業、農民合作示范社數量均只占全省2.7%,且農業經營主體規模普遍偏小、支撐帶動力不強、資源優勢得不到有效轉化。大多產業都是以一產為主,沒有創稅能力,普寧蕉柑、惠來鳳梨、鮑魚和家禽等相關的二產發展幾乎是空白;普寧青梅、揭東竹筍雖有加工和出口,但產品大多都是初級產品,如干濕梅、清水竹筍罐頭等,附加值不高,且發展受限。有些產業雖有一二產,但由于三產開發不充分,品牌不響,市場影響力不強,收益也不高,如揭西茶葉等。

3.2 農業基礎建設相對落后,資金投入不足

“十三五”期間揭陽市農業基礎建設取得了長足發展,完善了農田水利基本建設及田間渠系配套、雨水積蓄利用等小型農田水利建設等,農業生產條件得到較大改善,農業綜合生產能力不斷提高。“三農”投入雖有明顯增加,2019—2020年全市涉農資金年均近15億元,但仍然適應不了農業農村現代化和鄉村振興的要求,加上揭陽市作為農業大市,農業基礎仍不穩固,設施裝備仍然落后,耕地質量總體仍較低,生產力仍不高。由于農村集體經濟薄弱,發展模式單一,在推進農村人居環境綜合整治、雨污分流、道路建設和農村舊房改造等農村基礎設施時,工程項目資金還是有較大缺口。

3.3 農業科技人才隊伍薄弱,農業技術推廣應用難度大

“十三五”期間揭陽市加快構建新型職業農民隊伍,開展農技培訓、技術指導,共培育新型職業農民2 750多人,年均培訓農技人員360多人次。然而農業從業人員普遍學歷低、職稱低,農業科技人才不足問題依然突出;科技創新意識有待于進一步增強,掌握和運用知識產權的能力和水平還不夠高,特別缺乏綜合性復合型人才,給科技成果轉化和推廣帶來一定難度。

3.4 品牌意識不強,缺乏精深加工名優特產品

近年來,揭陽市各地積極實施品牌戰略,加大“三品一標”產品創建力度,努力提高農產品的知名度和市場競爭力。但由于農產品深加工程度低、初級產品多、精深加工產品少、加工科技含量低、產業鏈條短、普遍存在附加值不高、競爭力弱和帶動能力不強的困境,這些均給自主創立品牌增加了一定難度。因此,總體上看名、特、優產品品牌少,龍頭企業品牌不響亮,主要原因有兩個方面。1)部分企業戶生產經營理念落后,經營范圍狹窄,難以適應市場需求。比如缺乏戰略眼光和長遠謀劃,只注重眼前利益,對品牌創建、保護意識還不強,對提高品牌形象和打造知名品牌缺乏主動性,沒有成為自覺行動,這些均不利于提高品牌形象和打造知名品牌。2)有了好品牌,但沒有得到重點保護。農業品牌與工業品牌不同,農業品牌大多是地理標志產品,作為整體呈現在人們面前,稱為區域公用品牌。一些本來具有優勢的公用品牌,由于保護機制不健全,無法持續保持影響力。

4 揭陽市農業特色產業發展對策

4.1 推進農業基礎建設,改善農業發展生態環境

1)規范設施農業用地管理,支持設施農業健康發展,不斷提高農業綜合生產能力。2)推進耕地“宜機化”改造,促進高標準農田建設擴面、提質、優化和信息化。3)統籌整合農田水利等基礎建設項目,重點完善田間渠系配套、雨水積蓄利用等小型農田水利建設,構建大中小微結合、骨干和田間銜接、長期發揮效益的農村水利基礎設施網絡。4)推進農產品生產投入品使用規范化,建立化肥農藥減量增效示范區。積極推行減量化和清潔生產技術,推進建設市級區域性農產品質量安全檢測中心,規范生產行為,嚴控農藥使用,凈化產地環境,從源頭提升農產品質量安全水平。5)探索農林牧漁融合循環發展模式,修復和完善生態廊道,恢復田間生物群落和生態鏈,建設健康穩定田園生態系統,建設農業綠色發展先行區。6)推進畜禽養殖廢棄物資源化利用,推進秸稈還田綜合利用,鼓勵推廣使用生物可降解地膜,建立農膜回收機制、農藥包裝廢棄物回收及集中處理體系,推進加工副產物循環利用、全值利用、梯次利用,實現變廢為寶、化害為利。

4.2 加強產學研合作,促進農業產業技術進步

1)加強與省內農業科研院校和地方高校開展產學研合作,合力攻關農業產業發展關鍵共性技術,促進農業產業技術不斷進步。2)引導和支持集群企業圍繞育苗育種、原料種養、產品研發、裝備研制、加工工藝、物流運輸和質量控制等環節,充分運用新技術、新裝備、新工藝和新模式,以發展有地方特色的優質、高產、高效、生態和安全農產品為目標,加強農業裝備科技攻關,重點推進水稻生產和畜禽養殖全程機械化示范等農業裝備,及農產品貯藏保鮮、畜禽屠宰、冷鏈物流和收割烘干等加工設施的關鍵技術創新及推廣應用示范,完善研發支持及補助政策。3)開展設施園藝、蔬菜和花卉生產自動作業技術、設施生產和經營的協同管理技術研究,創制出具有自主知識產權的智能化新技術和新裝備。4)針對設施園藝栽培和節能的需要,開展溫室太陽能光熱資源綜合利用和高效節能技術研究和裝備研發與應用。5)加強綠色農業科技創新,推進化肥農藥減量增效、節水灌溉、農業廢棄物資源化利用、種質資源評價與保存等關鍵技術研發,開發秸稈還田機械和裝置并進行大面積示范推廣,促進成果集成應用。6)建設現代化農產品冷鏈物流體系,提升農產品貯藏保鮮和供應能力。7)加大農村機電排灌、人工漁礁、現代漁業技術裝備、動植物品種改良、農業資源保護與開發利用、病蟲害統防統治、重大動物疫病防控科技攻關和關鍵技術研究和農業氣象災害監測等關鍵技術的研發力度,提升預報、預警、防御、應急處置能力和水平。

4.3 延伸特色產業鏈條,發展農產品精深加工

以優勢特色農業產業為重點,以縣為實施主體,依據各縣(市、區)自然資源稟賦,選準發展基礎較好的現代農業主導產業,落實四級書記抓鄉村振興領導責任,完善農業產業經濟鏈條,選定農業產業鏈“鏈長”,按照“做大一產、做強二產、做優三產”的總體思路,抓好一產、三產,突出推動二產發展,推動農業產業鏈“鏈長制”機制創新,調動產業鏈的各類群體發展創辦或經營新型農業經營主體的積極性和主動性,創建一批省、市、縣級現代農業產業鏈,進一步拉長產業鏈、提升價值鏈、融通供應鏈,引領產業做大做強做優,促進農業產業鏈條全面提升,實現優勢特色農業產業鏈的質量變革、效率變革、動力變革,為農業農村的高質量發展提供堅實支撐。

以農產品加工關鍵環節和瓶頸制約為重點,研發一批集自動測量、精準控制、智能操作于一體的綠色儲藏、動態保鮮、快速預冷和節能干燥等新型實用技術,及實現品質調控、營養均衡、清潔生產等功能的先進加工技術。扶持一批農產品加工裝備研發機構和生產創制企業,開展信息化、智能化、工程化加工裝備研發。探索運用智能制造、生物合成、3D打印等新技術,集成組裝一批科技含量高、適用性廣的加工工藝及配套裝備,提升農產品加工層次水平。

4.4 實施區域品牌戰略,培育特色產業知名品牌

1)按照“有標采標、無標創標、全程貫標”要求,實施農業品牌提升行動,加快形成以區域公用品牌、企業品牌、大宗農產品品牌、特色農產品品牌為核心的農業品牌格局。2)以質量信譽為基礎,加強農業特色知名品牌的培育和創建工作,積極注冊商標,擴大市場影響力。3)鼓勵農業龍頭企業、農民合作社參與各類農博會、農交會,開拓國內外農產品市場。4)持續辦好“鮑魚節”“荔枝節”“鳳梨節”等,探索“產業+互聯網+數字賦能”穩生產、拓銷路之舉,推廣“網絡節+云展會”,創建線上農產品交易會,實現銷量和價格提升雙目標。5)樹立質量和品牌意識,加強農業生產標準化的推廣實施,加強農業標準宣傳,提高生產者標準化生產意識。6)發動農業龍頭企業或專業合作社等規模經營主體按標生產,實施“粵字號”農業知名品牌創建行動,大力發展無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志產品,培育一批具有優勢特色和全國知名農產品區域公用品牌、企業品牌和產品品牌。7)完善品牌培育機制和支持保護體系,出臺縣級農業龍頭企業、農民合作示范社、示范家庭農場認定辦法。8)根據特定自然生態環境、歷史人文因素,做好地理標志和原產地標識保護工作,強化品種品質管理,保護地理標志農產品,切實加強品牌的培育、認定、宣傳、保護和推廣,構建農產品品牌保護體系,打擊各種冒用、濫用公用品牌行為,建立區域公用品牌的授權使用機制及品牌危機預警、風險規避和緊急事件應對機制。9)引導農業產業化龍頭企業、農民合作社、家庭農場等新型經營主體將經營理念、企業文化和價值觀念等注入品牌,做大、做強、做優各級示范經營主體,更好地帶動農業產業化經營又好又快發展。

4.5 培育新型農業經營主體,樹立“新農人”典范

“新農人”是以互聯網為載體、具有較強市場與信息思維、擁有較高的文化素養與開闊的視野并掌握著現代農業技術及現代農業管理能力的新興群體[8]。新農人中不乏海歸回國、城市青年下鄉或鄉村進城求學然后再回鄉的高學歷人士、有經營工業商業的成功者,也有進城務工、在外參軍轉業回鄉的草根青年農民。通過搭建“星創天地”等創新創業平臺,吸引一大批“新農人”返鄉創業,科技創新提升農業產業的經營效益,帶動周邊農戶創業致富。結合農村科技特派員活動,培養一批田間地頭農業推廣專家,著力打造有情懷、有思路、有知識和有技術的“新農人”典范。

4.6 健全公共服務體系,推動特色產業集群發展

1)加強農機安全監理體系及農機社會化服務體系建設,大力培育發展經營性農業服務組織,鼓勵供銷、郵政、農業服務公司、農民合作社和行業協會等開展代耕代種代收、統防統治、烘干儲藏等社會化和專業化服務,建立新型鄉村助農服務示范體系,形成農業社會化服務集群平臺。2)加快發展“一站式”農業生產性服務業,建設一批縣域助農服務綜合平臺、鎮村助農服務中心及農機社會化服務組織。3)加大基層農技推廣體系建設投入,健全基層農業技術推廣體系,創新公益性農技推廣服務方式,支持各類社會力量參與農技推廣,全面實施農技推廣服務特聘計劃,加強農業重大技術協同推廣。4)加快農業物質技術裝備發展,形成推進現代農業物質技術裝備建設的合力,實現助農服務產前、產中、產后全覆蓋,生產、供銷、信用一體化。

參考文獻:

[1] 李騰飛,周鵬升,汪超.美國現代農業產業體系的發展趨勢及其政策啟示[J].世界農業,2018(7):4-11.

[2] 黃福江,高志剛.發達國家農業產業集群發展經驗與我國的路徑選擇[J].商業經濟研究,2015(24):133-135.

[3] 張楠楠,劉妮雅.美國農業產業集群發展淺析[J].世界農業,2014(3):56-59.

[4] 吳枚煊,趙敏娟,霍學喜,等.荷蘭農業產業發展新動態:知識集約驅動產業創新升級[J].世界農業,2016(9):41-44.

[5] 戴孝悌.產業鏈視域中的巴西農業產業發展經驗及啟示[J].世界農業,2014(12):143-146.

[6] 戴孝悌.發展產業鏈:中國農業產業發展新思路[J].農業經濟,2015(1):39-41.

[7] LIU S R,XU L L.Analysis of the current situation of the development of chinese industrial structure[J].Advanced Materials Research,2014(2):1065-1069.

[8] 謝艷華.“互聯網+”背景下新農人成長的瓶頸及化解[J].農業經濟,2019(5):51-52.

(責任編輯:趙中正)