浙江絲綢文化與旅游融合發展創新路徑探索

張潔 梁大剛 林聲偉

摘要: 加強絲綢文化的傳承與發展不僅有利于絲綢產業的發展,更有利于提升民族文化的自尊心和自豪感。文章通過介紹浙江絲綢文化的起源、特色,并結合浙江省旅游文化產業的發展現狀,提出了加強基地建設、打造絲綢品牌、融合旅游元素和強化人才培育等文化與旅游產業融合發展路徑,來提升浙江絲綢產業效益、激活旅游產品活力,為浙江絲綢文化的傳承發展做參考。

關鍵詞: 絲綢文化;絲綢品牌;旅游;發展路徑;融合發展;浙江

中圖分類號: F307.3(252);G895

文獻標志碼: A

文章編號: 10017003(2021)08000704

引用頁碼: 081102

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.08.002(篇序)

Exploration of the innovation path for Zhejiang silk culture and tourism integrated development

ZHANG Jie1, LIANG Dagang2, LIN Shengwei3

(1.College of Business and Tourism, Hangzhou Vocational and Technical College, Hangzhou 310018, China; 2.Hangzhou Agricultural andRural Affairs Security Center, Hangzhou 310020, China; 3.Zhejiang Meijiabiao Clothing Co., Ltd., Hangzhou 311106, China)

Abstract: Strengthening the inheritance and development of silk culture is not only conducive to developing the silk industry but also beneficial to enhancing the self-esteem and pride of national culture. Through the introduction of the origin and characteristics of Zhejiang silk culture, according to the development status of Zhejiang tourism culture industry, this paper proposes the paths for culture and tourism industry integrated development, such as strengthening base construction, establishing silk brand, integrating tourism elements and intensifying talent cultivation, in order to enhance the benefits of Zhejiang silk industry and activate the vitality of tourism products. It is expected to provide a reference for the inheritance and development of Zhejiang silk culture.

Key words: silk culture; silk brand; tourism; development path; integrated development; Zhejiang

收稿日期: 20210330;

修回日期: 20210702

基金項目:

作者簡介: 張潔(1978),女,講師,主要從事旅游教學工作。通信作者:林聲偉,董事長,lsw@meibiao.com。

中國具有悠久歷史積淀的絲綢文化,蠶在中國人心里被奉為神圣的動物,吐絲成繭,化蛹為蝶,預示著一個美好、圓滿的生命輪回。世界了解中國是起源于中國絲綢,公元前2世紀,“絲綢之路”就跨越亞、非、歐洲大陸,成為中國人民與世界各國友好交流的使者。文化是人們認識世界、改造世界的動力,能夠對經濟社會的發展產生深刻影響。《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》提出“要推動旅游產業與文化產業融合發展”“要積極發展文化旅游,發揮旅游對文化消費的促進作用”,通過對文化資源、遺產及傳統文化的挖掘、整理和開發,將文化產業融入旅游產品中,有助于文化的交流和價值的實現,增強文化軟實力,擴大文化影響力,對促進兩個產業轉型升級具有十分重要的意義。本文以浙江絲綢文化為立足點,探討絲綢文化與浙江旅游融合發展的創新路徑。

1 浙江絲綢文化的起源與特色

浙江是絲綢文化底蘊較為豐厚的地區之一。1958年在湖州南郊錢山漾新石器遺址,考古人員發掘出綢片、絹片、絲帶、絲線、麻繩等一批尚未炭化的絲麻織物殘片,其平紋結構、密度說明當時的織造技術已經達到了很高的水平。經檢測,其中的綢片和絲帶屬于4 700多年前的良渚文化早期,為目前發現的最早絲綢織物成品。其中還出土了網墜、紡輪等紡織工具殘件,說明早在新石器時期湖州地區先民就掌握了養蠶繅絲技術,也充分證明了湖州是蠶桑絲綢發源地之一[1]。1977年,余姚河姆渡出土了一件盅形雕器,上面刻有四條蠶紋,其頭部和身上的橫節紋清晰逼真,好像蠶在蜿蜒移動。由此可見,當時生活在原始森林中的野蠶已被河姆渡人所認識與喜愛[2]。

絲綢文化的發展是隨著絲綢產業的發展而發展。朱新予[3-4]、王莊穆[5-6]、吳淑生[7]等以絲綢文獻、史料為依據,研究中國絲綢史通論和相關專論;趙豐[8]、袁宣萍[9-10]研究各歷史時期的中國絲綢文化特征;同時朱新予、徐新吾[11]、蔣猷龍[12]、蔣曉娜[13]等對江南地區和浙江省的絲綢產業發展、絲綢傳播的歷史和路徑進行研究。根據史料記載,史前時期浙江絲綢曙光初現,良渚的先民創造了燦爛的史前文化,但浙江絲綢發展從良渚時期至先秦,目前詳細記載考證較少。先秦開始浙江絲綢業又開始復蘇,漢晉南朝時期走出低谷,隋唐五代時期隨著南北大運河的全線貫通,絲綢產業得到了前所未有的發展,兩宋時期走向輝煌。元代,浙江成為全國絲綢業發展最快、最興旺的地區。到明代,浙江的湖絲已遍布天下,清朝乾嘉年間,已達到了極盛,品質優聞名全國,浙江“絲綢之府”的地位也逐漸穩固。

2 絲綢文化的傳承與發展現狀

浙江的絲綢文化以傳承發源地湖州較為典型。如蠶花節,俗稱“軋蠶花”,是崇拜蠶神的一種表現形式,每年清明時節,蠶農們就聚集在蠶神廟,祀神游藝;含山鎮至今還保存著一條古老的“蠶花路”,德清新市、桐鄉河山等附近的蠶農自發到凈慈院和含山塔祀拜蠶花娘娘,蠶農們希望踩上蠶花娘娘走過的腳印,保佑一年蠶桑生產豐收;新市蠶花廟會,俗稱“掃蠶花地”,2006年被列入《第一批浙江省非物質文化遺產代表作名錄》。

浙江較早就開始建設絲綢文化基礎設施,如在杭州西子湖畔建有國家一級博物館——中國絲綢博物館,占地面積4.2萬 m2,建筑面積2.3萬 m2。承擔著絲綢和紡織品及相關服飾類文物的收藏、保護、展示、修復、復制、鑒定,以及對蠶、桑、絲、織、染、繡類非物質文化遺產的保護、傳承和發展。館內展示從新石器時代至明清的古代絲綢相關文物,包括絲綢的起源與發展,以及絲綢織物在古代社會生活中的作用[14]。

全國首個高校絲綢博物館2017年10月27日在浙江理工大學落成,內有藏品一千余件(組),包括大量現代珍貴的絲綢國禮,譬如第一、二屆世界互聯網大會、G20杭州峰會禮服,非遺傳承人大師作品,以及絲綢史料、手跡、品種、機械設備等。作為絲綢產業的知名企業浙江萬事利集團也建有絲綢文化博物館,面積約1 800 m2,收集文物包括清代宮廷刺繡服飾、明清民間刺繡服飾,清代文武官員官補及服飾刺繡配飾等1 000余件。

2018年,位于湖州南潯區的桑基魚塘系統,被列入《全球重要農業文化遺產名錄》。據考證,該系統起源于春秋戰國時期,是中國傳統桑基魚塘系統中最集中、最大、最完整的區域,有6萬畝桑地和15萬畝魚塘[15]。海寧市周王廟鎮云龍村,在加強種桑養蠶的同時,通過挖掘蠶桑文化,建立了蠶俗文化園,再現了種桑養蠶、繅絲等傳統技藝、蠶神信仰、養蠶禁忌、婚嫁等蠶俗文化,是第四批省級非物質文化遺產旅游民俗文化村。2020年,代表絲綢文化的“萬事利”品牌、桑基魚塘系統、“絲綢之源”錢山漾文化交流中心,被列入浙江省文化和旅游IP庫名單。

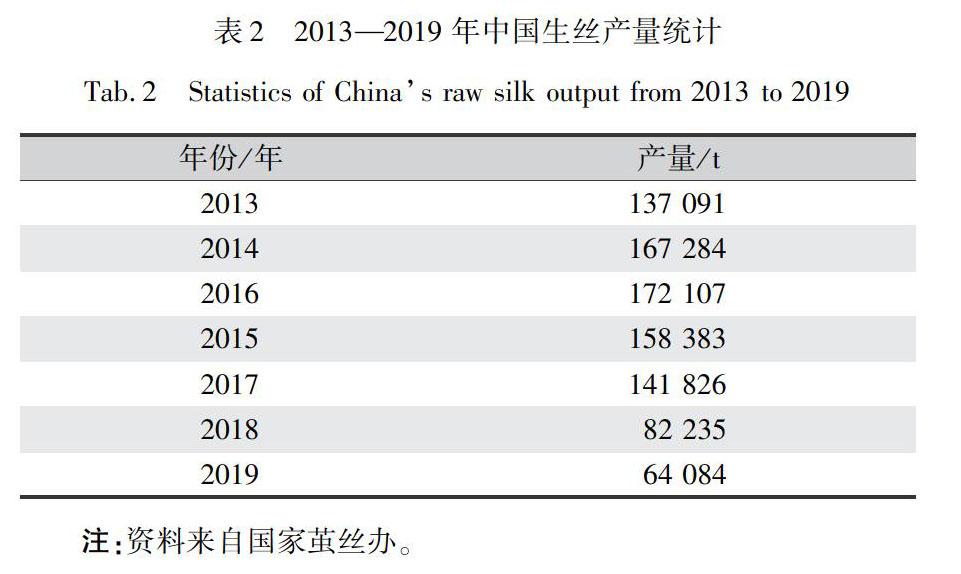

隨著時代變換,社會發展,加大對絲綢文化建設的同時,絲綢產業的環境發生了很大變化,如作為原材料的蠶繭產量、生絲產量日趨減少(表1、表2)。

從表1、表2可以看出,2015—2020年浙江蠶繭產量減幅達53.4%,全國生絲產量也下降明顯,2019年比2013年下降73 007 t,達53.2%。絲綢企業的情況也不容樂觀,據浙江省絲綢協會統計的78家主要絲綢企業,2019年完成白廠絲產量1 573.20 t,同比下降25.69%;捻線絲產量1 512.44 t,同比增長55.37%;絹絲產量1 163.85 t,同比下降43.68%;2019年實現銷售收入566.54億元,同比增長38.52%,20家企業虧損,虧損面25.64%。蠶桑產業與絲綢企業效益的下降,制約了絲綢文化的傳承發展。

3 浙江文化旅游產業發展現狀

浙江擁有“魚米之鄉”的盛名,歷史悠久、經濟發達、文化昌盛,距今50 000年前的舊石器時代,就有原始人類“建德人”活動;有距今8 000年的跨湖橋文化、7 000年的河姆渡文化、6 000年的馬家浜文化、5 000年的良渚文化和絲綢文化。浙江擁有杭州、紹興、寧波等10座國家級歷史文化名城,有杭州西湖文化景觀、大運河等世界文化遺產,有河姆渡遺址、良渚古城遺址、杭嘉湖絲綢、青瓷、西施傳說等文化印記。有思想家王充、王陽明、黃宗羲、龔自珍,詩人賀知章、駱賓王、孟郊、陸游,科學家沈括,戲劇家李漁、洪升,文學家魯迅、茅盾等杰出代表。

3.1 文化旅游產業發達

浙江旅游景區眾多,有杭州西湖、千島湖、寧波市天一閣等5A景區18家,有杭州雷峰塔、臨安東天目山、平陽南麂列島等4A景區180家。“十三五”時期,浙江省文化、旅游產業持續發力,雙雙邁入萬億產業。2016—2019年,文化產業增加值年均增長12.6%,高于全省GDP現價增速3.1個百分點;同期旅游產業增加值年均增長11.2%,高于GDP現價增速17個百分點,對全省GDP的綜合貢獻超過18%。根據“十四五”規劃,浙江省文化產業和旅游產業增加值占GDP的比重均達到8%以上,旅游業對GDP的綜合貢獻達到19%以上。將為建設“新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性重要窗口”貢獻標志性成果[16]。

3.2 政策支持力度大

“十三五”時期,浙江省加大對旅游產業的投入,2020年12月底,浙江省文化和旅游在建項目共2 839個,總投資達201萬億元。根據文化和旅游“十四五”規劃,浙江省將持續加大投資力度,系統集成打造浙江辨識度文化標識,培育100張文旅融合“金名片”,推出100個具有全國影響力的文旅融合IP;實施文化弘揚工程,建設浙江省大運河國家文化公園,打造良渚文化、上山文化、陽明文化、和合文化、南孔文化、宋韻文化等100個文化標識;建設國際絲綢之路與跨文化交流中心[17]。

4 絲綢文化與旅游融合發展創新路徑

絲綢作為華夏文明5 000年歷史傳承下來的珍寶,在帶給人民幸福生活的同時,也給絲綢文化的傳承帶來機遇與挑戰。在大力弘揚傳統文化的環境下,在全面推進社會主義現代化的背景下,浙江絲綢文化的保護傳承,需要人們好好研究、探索和踐行。

4.1 推進基地建設,提升產業效益

按照高起點、高標準、高質量的要求,推廣蠶桑標準化生產先進適用技術,充分利用各級財政支農扶持政策,穩固構建產量高、質量優、效益好的蠶桑原料繭基地。調整區域布局,推進千畝以上連片蠶桑園區建設,重點建成一批繅制5A級以上高品位生絲生產基地。鼓勵桐鄉、海寧、淳安等重點產區采用特色發展戰略,推行訂單蠶業、蠶農保險、家庭農場、蠶農專業合作社等助農措施,保證蠶農經濟收入穩定,為產業發展、文化傳承提供支撐。

4.2 打造絲綢品牌,講好文化故事

絲綢既是一種產品,也是一種文化,是中國傳統文化傳承的重要載體,代表著中國經濟、社會、生活、文化的發展歷程,代表著人類文明的發展歷程。要進一步打造絲綢產品,利用“萬事利集團有限公司”“浙江凱喜雅國際股份有限公司”等浙江知名絲綢品牌企業,開發多元化絲綢產品,除傳統的真絲圍巾、真絲毛毯、真絲內衣等融入人們日常生活中外,要注重文創產品的開發、高端禮品的定制等。利用絲綢文化旅游的發展,做好品牌植入與管理,給游客灌輸民族優質品牌的理念,逐步實現從加工型企業到終端全產業鏈研發的轉變,創造更多市場利潤。同時,要在絲綢產品上賦予更多文化內涵,將錢山漾文化、良渚文化、河姆渡文化等嵌入絲綢產品之中,讓產品成為會講歷史故事的產品。另外,要挖掘文化故事,浙江絲綢文化雖然悠久,但故事不多,要組織相關歷史研究者,收集、編寫與絲綢相關的文化故事,比如絲綢與詩,“千里迢迢來杭州,半為西湖半為綢”;絲綢與生活,如馬可·波羅的《馬可·波羅游記》中“當地居民溫文爾雅,衣綾羅綢緞,恃工商為活”,以及“絲綢之府”的由來與發展等。通過這些歷史故事,來進一步提升絲綢產品文化內涵,通過這些文化故事,來進一步增強中華民族的“文化自信”。

4.3 融合旅游元素,激活產品活力

根據《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》提出的“推動文化與旅游等產業融合”要求,開展以絲綢文化為載體,實現桑、蠶、絲及文化一體化的綜合旅游發展思路,賦予絲綢文化全新的時代內涵,既有助于蠶桑傳統產業的傳承,也有助于旅游新興產業的發展。

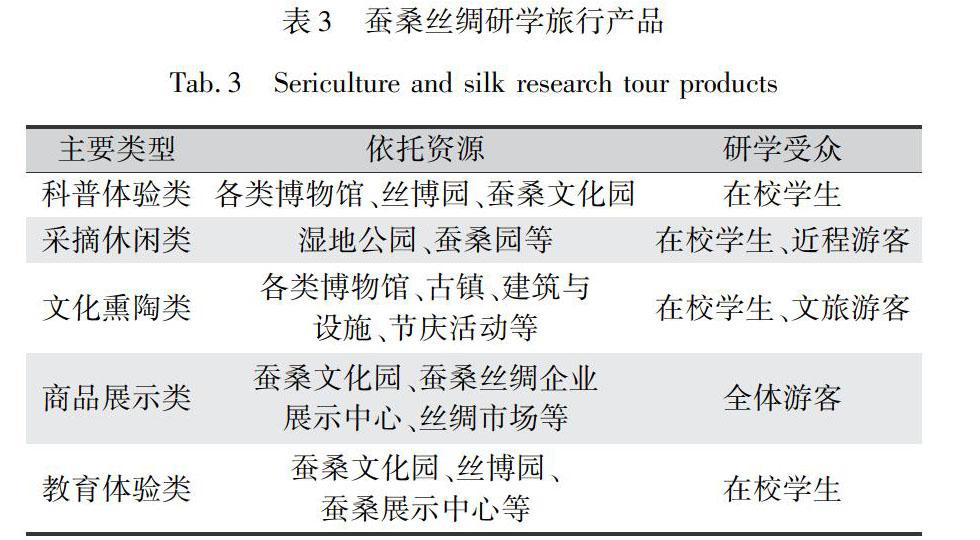

4.3.1 文化需要傳承、弘揚與發展

目前浙江省利用桑蠶勞動密集型的特色優勢,開展系列研學活動,如了解蠶寶寶的一生;通過桑果采摘、養蠶繅絲等活動激發學生的主觀能動性和勞動熱情,既可以體驗生活,又可以加快文化傳承,一舉兩得,如表3所示。

4.3.2 利用現代信息手段,加以宣傳展示

利用各種類型規模的科技館、博物館、展覽館為平臺,應用模型與實物展示、場景模擬等作為介紹東西方文化和貿易橋梁古絲綢之路、海上絲綢之路歷史的方法。展示浙江蠶桑的發展歷程,豐富游客歷史文化知識,做好知識普及與傳承,還可利用融媒體等進行全方位的場景鋪設,將種桑養蠶、蠶絲生產、絲綢織造的工藝和蠶桑絲綢的形成和發展歷程進行綜合展示,層層遞進鋪開“蠶桑文化,文明瑰寶”的歷史畫卷,吸引游客的注意力,加深參觀游覽印象。

4.3.3 利用豐富的絲綢文化資源,開發旅游線路

游覽線路上應充分考慮蠶桑絲綢整體產業鏈特點,安排參觀種桑、養蠶、繅絲及衍生產品如桑果酒的加工生產線等項目。游桑園、品桑茶、喝桑酒,享受生態農家美食,走進桑園,身臨其境的體驗來增強感性認同。產品開發上可深度開發蠶桑宴席、蠶絲被、桑葚酒、桑葉茶等蠶桑特色產品,打造以蠶桑宴席為主的農家樂,“蠶桑特色小鎮一日游”等游覽項目。還可在原有“桑基魚塘系統”的基礎上,建立高綜合利用度的立體化現代農業展示基地,增加展示蠶桑特色產品加工生產、資源循環利用及立體農業種植的新模式。

4.4 強化人才培育,激發教育新活力

建立健全鄉村旅游的管理體制,注重從業人員的職業素養建設,多方位、多角度提升旅游從業人才培養水平,完善人才培養機制。加強校企地合作,建立發展集文化、旅游、技術推廣、人才培養于一體的綜合型示范基地,組織學生在示范基地開展社會實踐活動,培養學生職業意識,并為鄉村經濟管理人才和新型經營主體提供培訓、體驗場所。加強校企地合作,發揮文化旅游企業的主體作用,創造個性化的實地體驗。

5 結 語

文化為魂,特色為先,創新為上。絲綢源于農業,成于工業,帶動文化旅游業,根植得越深,產業鏈綻放就越絢爛。絲綢文化旅游的發展順應絲綢產業個性化、時尚化的消費需求,積極開展“旅游+”模式,注重底蘊挖掘,創新游客體驗,將有助于傳統文化的傳承保護,有助于旅游文化精品的打造,浙江絲綢文化也一定能夠在新時代展現出強大生命力,煥發出新的生機和活力。

參考文獻:

[1]余連祥. 太湖流域的蠶桑絲綢文化[J]. 文化交流, 2013(4): 26-30.

YU Lianxiang. Sericulture in Taihu Lake basin[J]. Cultural Dialogue, 2013(4): 26-30.

[2]林華東. 河姆渡文化初探[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1992: 372-374.

LING Huadong. Preliminary Exploration of Hemudu Culture[M]. Hangzhou: Zhejiang Peoples Publishing House, 1992: 372-374.

[3]朱新予. 浙江絲綢史[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1985: 1-3.

ZHU Xinyu. A History of Zhejiang Silk[M]. Hangzhou: Zhejiang Peoples Publishing House, 1985: 1-3.

[4]朱新予. 中國絲綢史[M]. 北京: 紡織工業出版社, 1992: 1-7.

ZHU Xinyu. A History of Chinese Silk[M]. Beijing: Textile Industry Press, 1992: 1-7.

[5]王莊穆. 民國絲綢史[M]. 北京: 中國紡織出版社, 1995: 1-5.

WANG Zhuangmu. A History of the Republic of Chinese Silk[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 1995: 1-5.

[6]王莊穆. 新中國絲綢史記[M]. 北京: 中國紡織出版社, 2004: 1-5.

WANG Zhuangmu. A History of New Chinese Silk[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2004: 1-5.

[7]吳淑生. 中國染織史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1986: 1-3.

WU Shusheng. A History of Textile and Dyeing Technology in China[M]. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 1986: 1-3.

[8]趙豐. 絲綢藝術史[M]. 杭州: 浙江美術學院出版社, 1992: 1-3.

ZHAO Feng. A History of Silk Art[M]. Hangzhou: Press of Zhejiang A Cademy of Fine Arts, 1992: 1-3.

[9]袁宣萍, 徐錚. 浙江絲綢文化史[M]. 杭州: 杭州出版社, 2006: 1-14.

YUAN Xuanping, XU Zheng. A History of Silk Culture in Zhejiang[M]. Hangzhou: Hangzhou Press, 2006: 1-14.

[10]袁宣萍. 中國絲綢文化史[M]. 濟南: 山東美術出版社, 2009: 1-8.

YUAN Xuanping. The History of Chinese Silk Culture[M]. Jinan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2009: 1-8.

[11]徐新吾. 近代江南絲織工業史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1991: 1-19.

XU Xinwu. A Industrial History of Jiangnan Silk Weaving in Modern Time[M]. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 1991: 1-19.

[12]蔣猷龍, 陳鐘. 浙江省絲綢志[M]. 北京: 方志出版社, 1999: 1-16.

JIANG Youlong, CHEN Zhong. Silk Records of Zhejiang Province[M]. Beijing: Local Records Publishing House, 1999: 1-16.

[13]蔣曉娜. 明清時期浙江絲綢文化的傳播路徑研究[J]. 新聞傳播, 2014(11): 131-132.

JIANG Xiaona. Study on the spreading path of Zhejiang silk culture in Ming and Qing dynasties[J]. News Dissemination, 2014(11): 131-132.

[14]周學江. 文化生態視角下蠶桑絲織非物質文化遺產保護與傳承的規劃探索[C]//2013中國城市規劃年會論文集. 2013: 248-260.

ZHOU Xuejiang. Planning exploration on protection and inheritance of intangible cultural heritage of sericulture and silk weaving from the perspective of cultural ecology[C]//Proceedings of 2013 China Urban Planning Annual Meeting. 2013: 248-260.

[15]郭佑. 湖州桑基魚塘: 穿越2500年的生態農業“活化石”[J]. 中國生態文明, 2016(1): 82-84.

GUO You. Mulberry fish pond in Huzhou: a living fossil of ecological agriculture after 2500 years[J]. China Ecological Civilization, 2016(1): 82-84.

[16]褚子育. 以文旅魅力增強“重要窗口”文化自信[J]. 政策瞭望, 2020(9): 12-13.

ZHU Zhiyu. Enhance the cultural confidence of "important window" with the charm of culture and tourism[J]. ZHENGCE LIAOWANG, 2020(9): 12-13.

[17]文化和旅游產業邁入萬億產業 浙江文旅“十四五”目標出爐[N]. 浙江日報, 2021-02-02(003).

Culture and tourism industries enter into trillions of industries Zhejiang cultural tourisms "14th five year plan" goal[N]. Zhejiang Daily, 2021-02-02(003).