復雜交通場景下目標穩定跟蹤方法研究

沈艷秋, 宮 俊, 秦 強, 周明宇, 代孝森

(1.上海無線電設備研究所,上海 201109;2.上海目標識別與環境感知工程技術研究中心,上海 201109;3.中國航天科技集團有限公司交通感知雷達技術研發中心,上海 201109)

0 引言

隨著雷達在軍事和民用領域的廣泛應用,目標跟蹤成為雷達數據處理的重要部分,復雜環境下的多目標跟蹤更是當前研究的熱點和難點問題之一[1-2]。目前,國家正大力發展智慧城市和智能交通,復雜交通場景下多目標跟蹤問題也被廣泛關注。有效利用交通場景數據實現多目標穩定跟蹤,對提升公共安全具有重要意義。

數據關聯和跟蹤濾波是多目標跟蹤的關鍵技術。經典的數據關聯算法有最近鄰域關聯法、概率數據關聯法和聯合概率數據關聯法等。跟蹤濾波算法主要有卡爾曼濾波、擴展卡爾曼濾波和無跡卡爾曼濾波等。可根據應用場合的需求特點選擇不同的算法。由于實際交通場景中必然會存在多目標相互遮擋和交叉運動等情況,僅考慮數據關聯和跟蹤濾波的雷達多目標跟蹤算法跟蹤效果不佳,很難在實際場景中應用。因此,有必要進一步研究復雜交通場景下目標穩定跟蹤的方法。

為提高交通場景中目標跟蹤的穩定性和精確性,本文在采用卡爾曼濾波和概率數據關聯的雷達多目標跟蹤算法的基礎上,提出了一種基于歐氏距離的改進的航跡關聯方法,通過增加航向夾角的判別約束,實現航跡與航跡之間的關聯,提高航跡跟蹤的完整性和穩定性。最后,利用實測交通雷達數據來驗證該算法在交通場景中多目標跟蹤應用的可靠性。

1 多目標跟蹤算法框架

由于實際道路環境復雜,雷達自身也存在工作不穩定和回波能量不均勻問題,可能會導致回波數據中含有大量虛假目標,或遺漏有效目標信息。此外,由于雷達每一幀的目標檢測信號獨立且存在大量噪聲[3],可能導致同一目標相鄰幀之間的運動狀態信息不連續。針對上述情況,亟需對目標的位置和速度信息進行有效提取,實現目標的穩定跟蹤。

本文設計的多目標跟蹤算法的數據處理步驟主要包括數據預處理、航跡起始、航跡維持和航跡終結。

(1)數據預處理

數據預處理是指為提高數據質量和目標跟蹤準確性,對原始數據進行預處理,主要包括位置約束、去除靜止點、剔除虛警概率高的測量值以及點跡聚類。本文剔除了徑向距離大于150 m、絕對速度為0、虛警率不小于75%的測量數據,點跡聚類采用密度聚類算法(DBSCAN)[4-5]。

(2)航跡起始

航跡起始是指將當前時刻點跡與歷史時刻點跡關聯,形成一條新的目標航跡。本文采用直觀法進行航跡起始,若連續4幀的測量數據中,有3幀及以上滿足閾值條件,則認為航跡起始成功。

(3)航跡維持

航跡維持包括狀態估計、數據關聯和航跡關聯。利用卡爾曼濾波器對多目標點跡進行跟蹤濾波,對其各個參數進行初始化,并通過概率數據關聯算法進行點跡與航跡關聯。針對多目標相互遮擋和交叉運動等造成的航跡中斷或關聯錯誤導致航跡不連續的情況,利用一種基于歐氏距離的改進關聯方法進行航跡與航跡的關聯。

(4)航跡終結

航跡終結是指若雷達在連續多幀數內未有測量值與航跡成功關聯,則認為該目標已不存在,航跡終止。

2 多目標跟蹤算法

2.1 航跡起始

航跡起始采用直觀法。該方法基于物體的運動規律,認為一個物體的運動速度應在其最大與最小速度之間,且物體的加速度也滿足該規律。因此,如果在雷達的N次掃描得到的測量值中有M個測量或預測的目標運動速度介于其最大值vmax與最小值vmin之間,且測量或預測的目標加速度的絕對值小于其最大加速度值amax,則直觀法認為航跡起始成功。具體步驟[6]為:

a)分別錄入第1幀和第2幀所有點跡的位置和速度信息,記錄速度滿足波門關系的點跡,記為臨時航跡;

b)錄入第3 幀所有點跡信息,依次判斷速度、加速度及航向是否滿足對應波門關系,若滿足則航跡起始成功,若不滿足則通過兩點外推得到第3幀目標的位置,并錄入第4幀所有點跡信息;

c)依上述步驟判斷第2幀~第4幀目標是否在速度波門、加速度波門及航向波門內,若存在則航跡起始成功,反之則刪除航跡。

2.2 航跡維持

航跡維持包括狀態估計、數據關聯和航跡關聯,其中一個關鍵問題是對目標的運動狀態進行有效的濾波估計。

(1)卡爾曼濾波

雷達回波中往往存在噪聲干擾,導致目標運動參數估計不準確,利用卡爾曼濾波器可降低噪聲的影響。雷達在k時刻得到的信息可用狀態向量X k=[x(k),y(k),v x(k),v y(k)]T表示。其中,x(k),y(k)分別是笛卡爾坐標系下目標徑向距離對應的x軸和y軸分量,v x(k),v y(k)是徑向速度對應的x軸和y軸分量。

目標運動狀態模型可以表示為

(2)概率數據關聯

對于單目標跟蹤的航跡更新,只有一條航跡,只要將新的測量值與已存在的航跡關聯即可完成更新。多目標數據關聯本質上與單目標數據關聯相同,但為了減小數據關聯的計算量,首先需要為已經存在的航跡確定一個測量值的范圍,即相關波門,再將落入相關波門內的測量值與已存在的航跡進行關聯。概率數據關聯算法[8]綜合考慮了所有落入相關波門內的測量值,通過計算各測量值源自目標的概率大小,將各個測量值的加權和作為等效測量值來更新目標狀態。

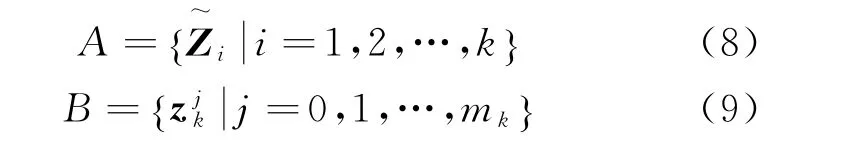

設某目標從航跡起始時刻至k時刻波門內的全部有效測量集合A與k時刻的有效測量集合B分別為

其中

利用卡爾曼濾波算法計算各相關波門內所有測量對于目標的狀態估計,然后采用概率數據關聯算法進行加權計算,即可得到各個目標的最終更新的狀態估計。

(3)基于歐氏距離的航跡關聯

由于多目標相互遮擋和交叉運動等情況,導致航跡中斷或關聯錯誤,無法再繼續關聯點跡,造成航跡不連續。此時,新生成的航跡和該目標原始航跡的間隔時間通常較短,如果是點跡與航跡錯誤關聯的情況,那么新航跡起始時間也是原始航跡終結時間;如果是短時間內航跡中斷的情況,新生航跡則會在原始航跡終結后的較短時間間隔內起始。

式中:σα為航向夾角門限。

選擇距離和航向夾角都滿足閾值條件的原始航跡和新生航跡進行關聯,更新原始航跡的數據和狀態,刪除新生航跡信息。航跡關聯示意圖如圖1所示。

圖1 航跡關聯示意圖

2.3 航跡終結

當目標離開視野時,應終結該目標航跡。本文采用一種簡便的方法,即記錄每一條航跡未能連續與新的測量數據成功關聯的幀數,當有連續7幀測量值沒有與該航跡關聯時,下一幀數據將不再考慮與這條航跡進行關聯,即終止此航跡。航跡輸出的信息包括濾波后的距離、速度、點跡跟蹤狀態和航跡編號。

3 試驗結果與分析

本文使用毫米波雷達對環境數據進行采集,通過CAN 總線傳輸數據,在電腦端進行數據的收集和處理,并在雷達上方架設攝像機用于對比分析與評估驗證。試驗選取了兩處交通場景,試驗儀器示意圖與場景實況如圖2所示。

圖2 試驗儀器與場景實況圖

在圖2(b)所示直道場景中,監測區域存在3輛動目標小汽車和1輛靜止大卡車。圖3為直道場景目標測量點跡與跟蹤軌跡的疊加圖,圖3(a)~圖3(c)分別是直道場景中目標橫向距離、縱向距離和縱向相對速度隨幀數變化的情況。

從測量點跡可以看出,雷達噪聲大且雜波多;當目標相接近時,目標產生的測量點跡分布較為密集。結合攝像機捕獲的視頻信息可知,3個動目標分別對應2輛去向車輛和1輛來向車輛,目標1和目標2為去向車輛,2個目標的速度和距離均相近,目標2緊跟目標1運動,在第80幀~第100幀時發生交叉事件;在第50幀~第60幀時,來向車輛目標3被去向車輛遮擋,導致測量信息丟失,航跡存在部分缺失。目標跟蹤試驗結果表明:當目標以5 m/s和10 m/s的速度遠離或靠近雷達時,算法能夠對其進行有效跟蹤;在目標交叉臨近區域和測量值缺失區域,算法對目標狀態進行了精確估計,準確捕捉到了實際的目標運動軌跡。

在圖2(c)所示天橋場景中,同時存在小汽車、中型汽車等9個動目標。圖4為天橋場景目標測量點跡與跟蹤軌跡的疊加圖,圖4(a)~圖4(c)分別是天橋場景中目標橫向距離、縱向距離和縱向相對速度隨幀數變化的情況。

圖4 天橋場景目標測量點跡與跟蹤軌跡圖

當目標車輛在距離雷達較近位置時,由于角度變化較大等原因,導致航跡提前終結。目標真實測量點的周圍均勻分布著虛假目標點,算法成功濾除了大量的無用的虛假目標,得到連續的、穩定的有效航跡,航跡與目標車輛一一對應,跟蹤結果與實際情況相符。

同時,采用僅考慮數據關聯和跟蹤濾波的雷達多目標跟蹤算法對上述兩種場景進行目標跟蹤試驗。試驗得到的目標數多于真實目標數,無法與真實目標相對應,跟蹤效果不佳。

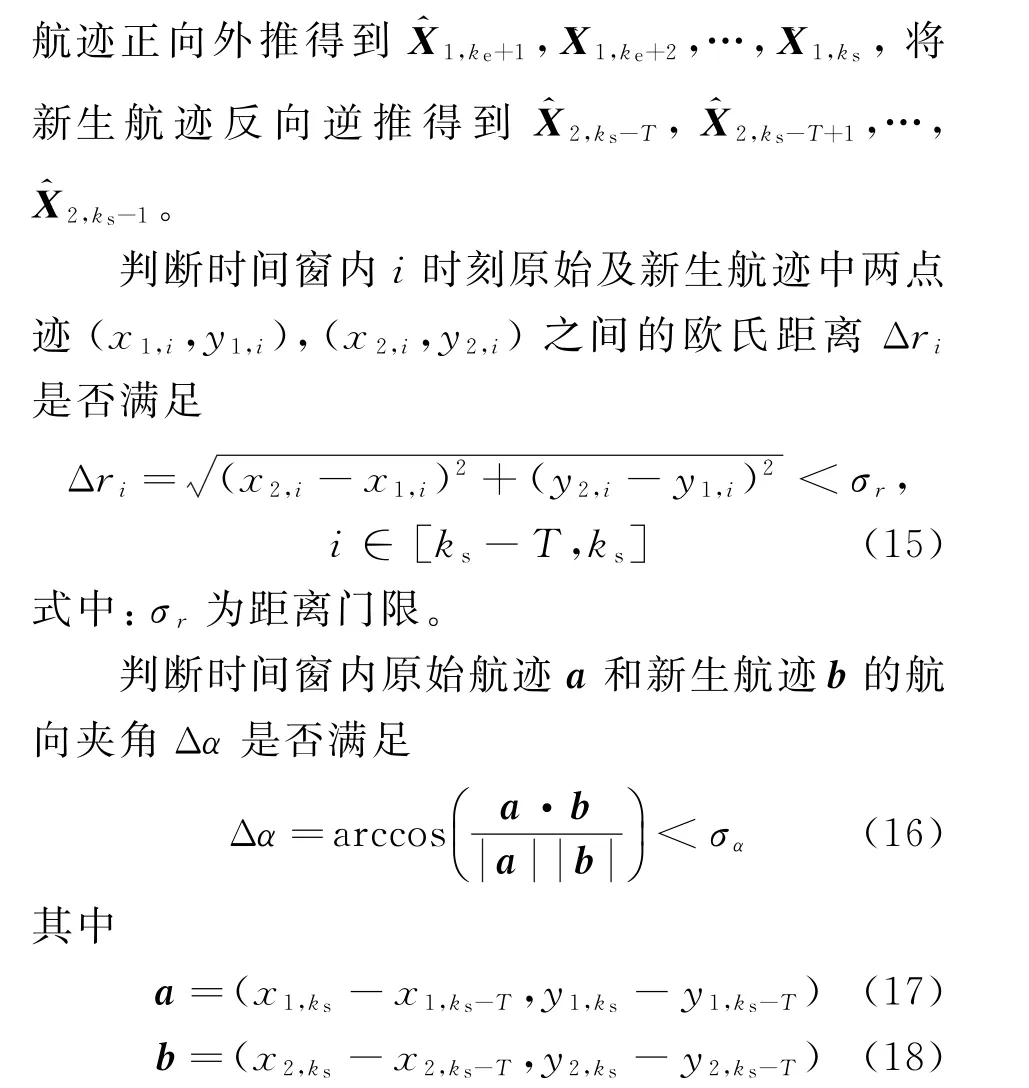

為定量評估目標跟蹤效果,利用航跡跟蹤成功率對軌跡點跡連續情況進行評估,航跡跟蹤成功率為軌跡成功關聯測量點次數與軌跡從起始至終結的總幀數的比值。兩種場景下的多目標航跡跟蹤成功率如表1所示。

表1 多目標航跡跟蹤結果

在直道場景中,目標航跡跟蹤成功率達到0.94以上;在天橋場景中,成功率在0.83 以上。說明航跡跟蹤質量良好,目標點跡連續,算法具有較好的穩定性。

4 結論

本文針對交通場景中多目標跟蹤的難點,采用基于卡爾曼濾波和概率數據關聯的多目標跟蹤算法,實現點跡與航跡之間的關聯。并在此基礎上,提出一種基于歐氏距離的改進的航跡關聯方法來提高航跡跟蹤的完整性。試驗結果表明,所提多目標跟蹤算法能較好地跟蹤存在相互遮擋和交叉運動情況的多目標,跟蹤航跡具有較好的完整性和穩定性,可應用于智能交通場景。此外,該方法也為其他領域類似的多目標跟蹤應用提供了技術支撐。