分區協同開采下礦柱力學響應與穩定性分析*

熊曉勃,程海勇,吳順川,張小強,劉 津

(昆明理工大學 國土資源工程學院,云南 昆明 650093)

0 引言

隨著采礦技術的發展和提升,礦產資源開采量急速增加,使得淺部礦產資源迅速減少乃至枯竭。為支撐資源的高效利用,需要對一些開采難度大、地質條件復雜的礦體進行開發[1]。在高強度的開采下,采空區的規模和數量也將越來越大,若不及時處理必然會出現采空區應力集中、山體崩落、地面塌陷以及植被破壞等災害[2]。礦柱是地下礦床開采過程中的重要因素,維護著采場的穩定性[3]。因此,研究礦柱尺寸和規模的合理布置對礦山的安全生產具有重要意義[4]。

國內外諸多學者對礦柱穩定性問題進行了大量研究。王金安等[5]根據礦巖流變特性,構建了采空區頂板的位移控制方程式;程海勇等[6]推導出礦柱厚度計算公式并進行數值模擬,得到不同厚度礦柱的應力分布及塑性區分布規律;李夕兵等[7]針對隔離礦柱建立力學模型,使用FLAC3D軟件,驗證了隔離礦柱的穩定性;Musa等[8]建立人工神經網絡,利用神經網絡模型結合礦柱所能承受的最大應變,對礦柱的穩定性進行研究;Pushpendra等[9]根據經驗公式和數值公式以及數值模型和解析模型,研究了礦柱的穩定性和應力狀態。

本文針對某釩鐵礦不同分區回采中的穩定性問題,探討分區協同開采技術體系及開采方案,運用礦柱強度理論及FLAC3D數值模擬軟件對東、西區鐵礦體中礦柱的穩定性進行分析。

1 分區協同開采

某釩鐵礦賦存條件比較復雜且釩鐵開采相互制約。礦體近似平行產出,其開采順序、開采進度、開采規模及采礦方法相互影響。因此,為了實現資源利用的最大化,基于協同開采理念[10],根據礦體儲量、礦石品位以及礦體產狀之間的關系,采用不同的采礦方法進行分區設計與分區回采。根據資源賦存條件,規劃勘探線7~10號線為東區,10~13號線為中區,13~21號線為西區。通過協同開采和分區開采[11]理念,提出針對該礦區的分區協同開采技術體系。

2 礦柱強度理論

2.1 礦柱強度

在地下礦床開采中,礦柱的寬高比是影響礦柱強度和礦柱穩定性的重要因素[12]。不同形狀礦柱的礦柱強度可以通過式(1),(2)確定[13]。

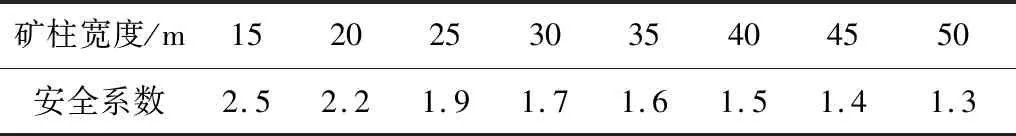

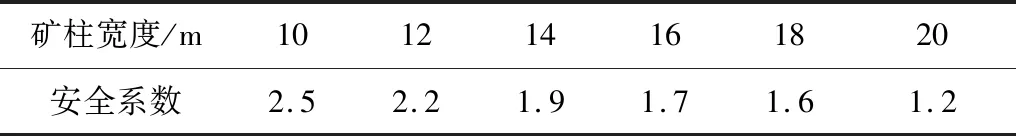

對b<0.3H (1) 對l (2) 式中:l為礦柱長度,m;b為礦柱寬度,m;H為礦柱高度,m;σu為礦柱的實際強度,MPa;σc為巖石單軸抗壓強度,MPa。 巖體開挖后導致應力重分布,礦柱受到上覆巖層壓力,頂板巖層出現壓縮變形,形成小免壓拱,發展到一定程度時,相鄰的免壓拱逐漸合并,形成一個大的免壓拱,礦柱承載機理如圖1所示[14]。 圖1 礦柱承載機理示意 根據礦柱平均應力理論,礦柱承受的載荷和礦柱的支撐應力可通過式(3),(4)進行計算。 P=Sg∑ρihi (3) (4) 式中:P為礦柱承受載荷,kN;σp為礦柱承受的壓應力,MPa;S為礦柱承受載荷面積,m2;g為重力加速度,取9.8 m/s2;ρi為第i層上覆巖層的平均密度,kg/m3;hi為第i層上覆巖層的厚度,m。 安全系數是一個定性的結果,它可以更好地對礦柱的穩定性做出評價,計算見式(5)。 (5) 式中:k為礦柱安全系數。 以某釩鐵礦為例,礦區內釩礦體走向約4 200 m,傾角17°~68°,平均厚度為11.3 m,上下盤圍巖f=6~10,屬于中等穩固型巖體。礦區內鐵礦體走向約3 200 m,傾角28°~66°,平均厚度為12.35 m,上盤圍巖f=8~12,下盤圍巖f=9~14,整體穩固性較好,屬于穩固型巖體。 礦山根據勘探線劃分為3個區域。東區鐵礦體傾角相對較緩,平均為30°~40°,礦體厚度10~20 m;西區鐵礦體傾角為50°~80°,礦體厚度10~20 m,平均厚度為12 m。中區鐵礦體傾角平均為35°~60°,礦體厚度20~40 m。 膏體充填即把地表固體廢棄物制備成膏體并充填到地下采空區,膏體充填具有環保、接頂好、不沁水以及充填質量高等特點[15-16]。針對某釩鐵礦采空區隱患大且產生大量的固體廢棄物,礦山采用嗣后膏體微膠結充填采礦法。 3.2.1 東、西區開采方案 東、西區鐵礦和釩礦礦量較大,需兩者兼顧開采,且鐵礦優先開采。如圖2和圖3所示,對于東、西區鐵礦體內的急傾斜礦體采用階段礦房嗣后膏體微膠結充填法,傾斜礦體采用分段空場嗣后膏體微膠結充填法進行開采。 圖2 階段礦房嗣后膏體微膠結充填法 圖3 分段空場嗣后膏體微膠結充填法 東、西區分步開采的主要步驟為:開采1個中段并進行膏體微膠結充填后再開采下一中段。需要注意的是,沿走向每隔200~300 m,需留設1個寬20 m的保安礦柱作為釩礦的回采通道,最后保安礦柱是否回采視情況而定。 3.2.2 中區開采方案 中區釩礦礦量相對較少,而鐵礦礦量相對較多,因此,以鐵礦開采為主。如圖4所示,中區鐵礦體采用分段空場法轉分段崩落采礦法。 圖4 分段空場法轉分段崩落法 中區鐵礦分步開采的主要步驟為:采用分段空場法,每個礦塊采30 m礦房后留30 m礦柱,對上盤釩礦進行強采強出;上盤釩礦回采完后對剩余鐵礦礦柱全部進行回收;采用分段崩落法回收其余礦柱,崩落礦石在覆巖下進行出礦。 3.2.3 鐵礦開采順序 東、西區鐵礦第1步開采2 150 m中段礦塊的60%,不進行充填;第2步開采2 020,2 085 m中段的84%并進行充填;第3步開采2 150 m中段的24%并對整個礦房進行充填。中區鐵礦先開采2 150 m中段礦塊的50%,再開采2 085 m中段礦塊的50%,最后開采2 020 m中段礦塊的50%,開采順序示意如圖5所示。 圖5 開采順序示意 3.3.1 中區礦柱穩定性分析 1)礦柱強度計算 中區鐵礦體開采后留下的礦柱尺寸為:長l=15 m(沿走向)、寬b=15~30 m、高H=195 m,可知l 當礦柱長度l=15 m保持不變,寬度變化時,得到不同寬度下所對應的礦柱強度和關系式的變化,見表1。 表1 中區不同礦柱寬度對應長、寬關系式及礦柱強度 由表1可知,礦柱沿走向長度l保持不變的條件下,礦柱強度隨著礦柱寬度的增大而減小。當寬度為15 m時礦柱強度達到最大值,寬度為30 m時達到最小值。 2)礦柱承受載荷計算 礦體上方的覆巖以礫狀灰巖為主,平均密度約為2.9 kg/mm3,中區鐵礦體開采范圍為2 020~2 215 m,地表標高為2 460 m,由此可知開采深度為245 m,礦柱承受荷載即為上方巖層重力。由式(3)、(4)計算得到σp=26.1 MPa。 3)礦柱安全系數計算及分析 當礦柱l=15 m不變時,通過礦柱寬度變化得到與之對應的安全系數,見表2。根據《金屬非金屬礦山安全規程》[17]的規定,當安全系數k>1.1時礦柱即可基本滿足穩定。因此,中區鐵礦體開采中礦柱長l=15 m、寬b=15~30 m時,礦柱是穩定的。 表2 中區不同礦柱寬度對應安全系數 3.3.2 東、西區礦柱穩定性分析 根據東、西區的開采方法,只需按1個中段高對礦柱的穩定性進行計算。東、西區鐵礦體開采后留下的礦柱尺寸為:礦柱長度l=8 m,礦柱寬度b=10~20 m,仍滿足l 表3 東西區不同礦柱寬度對應安全系數 由表3可知,礦柱寬度為20 m時得到的礦柱安全系數最小,為1.2,基本可維持穩定。但若再進行下一中段開采,在不進行充填的情況下,開采的安全隱患將會增加。 3.4.1 幾何模型建立 采用FLAC3D數值模擬的方式,根據礦體實際賦存條件,對東、西區鐵礦體建立模型進行開挖模擬。模型x方向取150 m,y方向取1 000 m,垂直方向為z方向取800 m。 對模型采用位移約束:模型左右、前后和底部平面分別進行x,y,z方向約束。表4為通過地質資料分析、巖樣研究以及充填體強度試驗,得出的巖體和充填體力學參數。 表4 某礦巖石物理力學參數測試結果 3.4.2 開采模擬與結果分析 依據東、西區鐵礦體開采順序進行開挖模擬,主要分為3步:1個中段礦房開采完后不進行充填處理,計算至平衡;1個中段礦房開采完后進行充填處理,計算至平衡;中段礦房全部開采完并進行充填處理,計算至平衡。 第1步開采后的位移云圖、主應力云圖及塑性區分布如圖6、圖7所示。 由圖6(a)可知,開采后礦柱的最大豎向位移位于頂板的中央位置約為60~80 mm處,最大沉降為46.6 mm,礦房底鼓位于礦房底板的中央,最大位移約為20~37 mm;由圖6(b)可知,最大水平位移均發生于礦柱的右側約為4 mm,左側礦柱未偏移。 圖6 第1步開采后的豎向、水平位移 由圖7(a)~(b)可知,礦柱底部位置發生應力集中,最大壓應力為10.5 MPa;由圖7(c)可知,在礦房的頂、底板處發生拉伸破壞,出現塑性區,礦柱底部兩側發生剪切破壞,塑性區較大且仍在發生破壞。 圖7 第1步開采后的最大、最小主應力及塑性區分布 第2步開采后的位移云圖、主應力云圖及塑性區分布如圖8、圖9所示。 圖8 第2步開采后的豎向、水平位移 由圖8(a)可知,空區頂板最大下沉量為48 mm;由圖8(b)可知,沿礦體走向的最大位移為1.7 mm。 由圖9(a)、(b)可知,礦柱的底部出現應力集中,最大壓應力為10 MPa;由圖9(c)可知,塑性區域未增加,無新的破壞產生。 圖9 第2步開采后的最大、最小主應力及塑性區分布 第3步開采后的位移云圖、主應力云圖和塑性區分布如圖10、圖11所示。 由圖10(a)可知,頂板的最大沉降量為53 mm,比第2步只增加了5 mm;由圖10(b)可知,沿礦體走向的最大位移為3.4 mm。 圖10 第3步開采后的豎向、水平位移 由圖11(a)~(b)可知,應力集中區域位于礦柱的最底部,最大壓應力為12.2 MPa;由圖11(c)可知,塑性區域未貫通也未出現新的破壞。 圖11 第3步開采后的最大、最小主應力及塑性區分布 綜上可知,在第1步開采后,礦柱底部存在明顯的塑性區,發生了剪切破壞,可能會發生局部破壞從而難以長時間保持穩定;在第2步開采后,由于進行充填處理,礦柱已趨于穩定,有效地限制了礦柱的水平位移及頂板下沉;在第3步開采后,由于進行充填處理,沉降量未增長,礦柱已穩定且未發生變形。表明采用現有方案開采時,礦柱會發生局部破壞,而在采用嗣后膏體微膠結充填法后可有效提高礦柱的穩定性。 1)某釩鐵礦運用分區協同開采技術體系,將礦體劃分為3個分區,對于東、西區采用階段礦房嗣后膏體微膠結充填法或分段空場嗣后膏體微膠結充填法;對于中區鐵礦體采用分段空場法轉分段崩落采礦法。 2)通過對中區和東、西區運用強度理論進行穩定性分析,可知當中區礦柱長l=15 m、寬b=15~30 m;東、西區礦柱長l=8 m、寬b=10~20 m時,能夠基本保證礦柱的穩定。 3)依據東、西區鐵礦開采順序進行開挖數值模擬,通過對礦柱的位移云圖、應力云圖以及塑性區分布圖進行分析:在采用現有方案開采時,礦柱會發生局部破壞,在采用嗣后膏體微膠結充填法后維持了礦柱的穩定性。表明針對某釩鐵礦不同分區提出的采礦方法可提高礦柱的穩定性。2.2 礦柱承受載荷

2.3 礦柱安全系數計算

3 工程應用

3.1 工程概況

3.2 分區協同開采方案

3.3 礦柱強度理論分析

3.4 基于數值模型的礦柱穩定性分析

4 結論