劉世珩與《貴池先哲遺書》

黎俊祥

摘 要 晚清民國時貴池人劉世珩酷好藏書,尤其注重鄉邦文獻的搜集刊刻,是近代著名的藏書家和出版家。《貴池先哲遺書》是其集20余年之力,在廣泛搜求的基礎上刻印的一套典型的鄉邦文獻,具有搜羅廣博、精于校勘、刻印精美的特點。該套文獻具有重要的學術價值,同時對歷史文化傳承、歷史文化旅游資源的開發,也具有極強的現實意義。

關鍵詞 鄉邦文獻 劉世珩 貴池先哲遺書

鄉邦文獻,即反映某一特定地區政治、經濟、歷史文化、自然地理的文獻,即地方文獻。地方志書、地方史籍、地方人士的著述等反映一地風貌的文獻均為鄉邦文獻。魯迅的《會稽郡故書雜集》即為典型的鄉邦文獻叢書,1934年由山西省文獻委員會編纂的《山右叢書初編》,也是一部匯集晉人學術著作的鄉邦文獻叢書。鄉邦文獻承載了一地的興衰存亡、歷史人文、學術風貌、思想變遷,既是繼承傳統的依托,又是地方文化建設、經濟發展的助力。池州歷史悠久,唐武德四年(621)始置池州,至今近1400年歷史。池州又稱吳頭楚尾,是吳越文化、楚文化和中原文化融匯流傳之地,醞釀了豐富多彩的地域文化。這里有杜荀鶴、吳應箕、周馥、周學熙、劉瑞芬等歷史文化名人,九華山佛文化、貴池儺文化等聞名海內外。悠久的歷史、繽紛的文化,使池州歷史上誕生了極為豐富的各類文獻。《貴池先哲遺書》即為劉世珩廣泛搜羅而刊刻的反映池州市貴池一地的鄉邦文獻叢書。以下對此略微介紹,不妥之處,懇請方家指正。

一

劉世珩(1875-1926),字蔥石,號聚卿,別號楚園,人稱楚園先生,祖籍安徽貴池。近代著名藏書家、文學家、實業家。清光緒二十年(1894)舉人,曾任湖北省道員,1901年任江南商務局總辦,兼管南洋保商事宜,同年9月任江楚編譯官書總局總辦,1902年被張之洞任命為三江師范學堂總辦兼學務處,參與三江師范學堂的籌建,1903年組建了全國第一個省城商會——江寧商會。1905年任職為財政處提調,1906年被清廷任命為湖北造幣廠總辦兼任天津造幣廠監督,奏補度支部右參議。1908年任直隸財政監理,1911年升補度支部左參議仍兼湖北造幣廠總辦,并加二品銜。辛亥革命后,劉世珩避居滬上,以遺老自居,不問世事。

《清史稿》所載《劉瑞芬傳》后有其附傳,言:

世珩,字聚卿。光緒二十年舉人。累至道員。歷辦江南商務官報、學務工程、湖北造幣等事。旋擢度支部參議,加三品卿。條議幣制,中外稱其精確,未及行而辛亥變起,遂歸寓上海。丙寅年,卒。嗜古,富藏書,校刊古籍尤精。有《聚學軒叢書》《貴池先哲遺書》《玉海堂宋元槧本叢書》及《曲譜》《曲品》等[1](P12487-12488)。

劉世珩生平以收藏為樂趣,江慕洵《行狀》言其“公以身出名門,憑席素厚,視錢財初無所恡恤。性嗜古,凡書畫器物出自古昔名賢之手者,咸以得藏棄之為快。足跡所至,骨董駔販之輩日輳于門。生平宦囊所獲,亦泰半耗于是焉”[2](P10)。劉世珩《暖紅室匯刻傳奇·序》自述:“初仕江南,多識藏書家,繼官京師,往來多勝流,而海王村又群書薈萃地,一瓻之借,無虛日焉。”[2](P124)在其極力搜求下,所藏書日漸豐富,其中,最精為元本王應麟《玉海》兩部,宋刊本《魏書》,另藏有元刊巾箱本《爾雅單注》,明代華夏、朱大韶遞藏之《杜陵詩史》及明代傳奇戲曲等。劉世珩藏書處有玉海堂、聚學軒、暖紅室等。劉世珩逝后,藏書大部分散佚,今多藏于臺北“中央圖書館”。

劉世珩亦是近代著名的出版家,其所刊刻書籍為數甚多,計有《聚學軒叢書》60種十函100冊、《貴池先哲遺書》34種十函100冊、《玉海堂影宋元本叢書》21種、《宜春堂影宋巾箱本叢書》10種、《暖紅室匯刻傳奇》51種六函32冊。且所刻之書,多加校勘,質量甚高。

劉氏本身著有多種著述,如《臨春閣曲譜》《重編會真雜錄》《貴池先哲遺書待訪目》《大小忽雷曲譜》《夢鳳詞》《曲品》等。

二

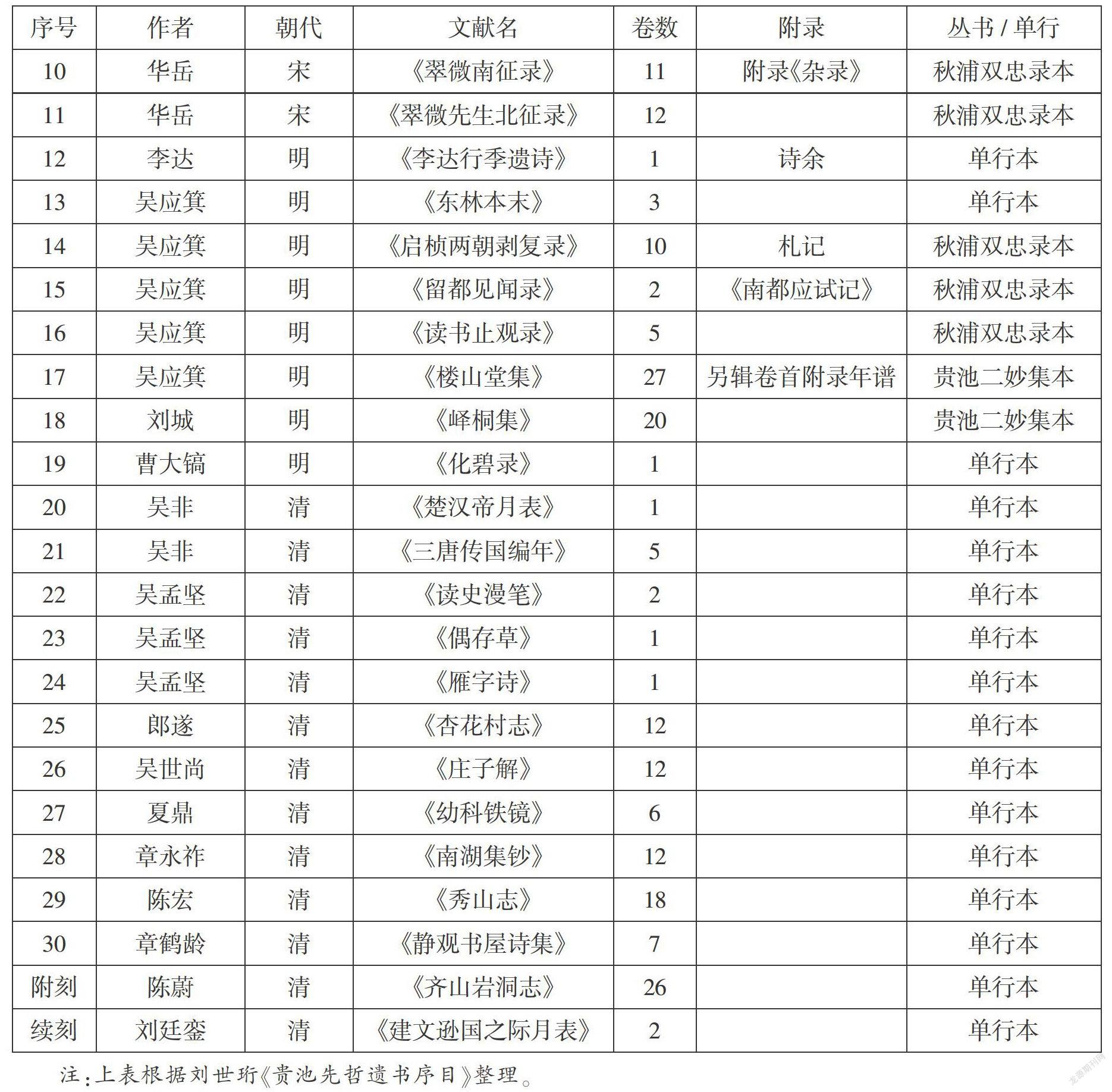

《貴池先哲遺書》,為劉世珩旅居上海市所刻印,線裝10函100冊,計30種186卷,附錄二種2卷,附刻一種26卷,續刻一種2卷,共34種216卷。是其費時20余年搜集整理的池州市貴池一地自唐迄清鄉賢的著作,為地方文獻之集成。其所收文獻見下表。

表1 《貴池先哲遺書》所收書概覽

注:上表根據劉世珩《貴池先哲遺書序目》整理。

其中,《貴池唐人集》10種、《秋浦雙忠錄》6種、《貴池二妙集》2種已先于匯刻行世,余則為單行本。另附劉世珩所撰《貴池先哲遺書待訪目》,是從正史、野史、文獻通考、方志的藝文志、書目、書序、人物傳等典籍文獻中搜尋到的貴池自唐迄清歷代作者92人的273種著作的征訪待刻書目。今日學者評價《貴池先哲遺書》,言其“在地方叢書中,這是一部搜羅齊全,刻印精雅的高質量叢書”[1](P100-110)。

叢書第1冊有馮熙、陳澹然、馬其昶、姚景崇、章敏齋、胡子正、周馥作序,均給予該套文獻以較高的評價。縱觀該套叢書,有以下幾點值得我們關注。

搜羅廣博。曾任安徽巡撫的馮熙在《貴池先哲遺書序》中言劉世珩:“少時即嗜書若性命,見有趙宋孤本,輒壽之于木。”[1](馮熙序)章敏齋則言其注重鄉邦文獻的搜求,“講求經世實學,尤孜孜好古不倦,每遇鄉邦文獻,吉光片羽,靡不征求”[1](章敏齋序)。胡子正言其“博極群書”“計其所得原本,有來自本縣者,有借自他省者,甚有自《四庫》中鈔出者,窮搜博訪,無有已時,合刻單行,間或互見”,給予劉世珩“拼命存古”的優評[1](胡子正序)。在其有心搜集下,《貴池唐人集》《秋浦雙忠錄》《貴池二妙集》叢書先行刻印,之后匯編其他單行本匯刻成《貴池先哲遺書》,保留了珍貴的鄉邦文獻,真乃“拼命存古”是也!同時劉世珩亦在其遍覽史籍的基礎上撰寫成《貴池先哲遺書待訪目》,為后人搜求貴池地方文獻資料提供了極有價值的線索,則又為“拼命存古”的另一注腳。

精于校勘。劉世珩不僅廣泛搜求古籍,而且對所刻印圖書,必加校勘。胡子正贊頌他“留心校讎之學,于古籍之難致者,無論何種,訪得之,必校刊成善本,公之海內”“自其少時至于今日,得一書必為之刻,刻一書必求其精”[1](胡子正序)。繆荃孫在《玉海堂叢書序》中評價劉世珩“一字之疑,必翻群書以證之,又不肯輕改原書,少則載入跋語,多則另編札記,則校讎尤慎也”[2](P555)。馮熙在序中評價劉世珩的校勘功底:“搜羅淹雅,校雌精審,幾與毛子晉、黃莞圃并趨爭先,鮑伍而下,不足望其后塵也。”[1](馮熙序)《貴池先哲遺書》在行文中將舛誤修正,將原文注于其下,并說明修正依據,使后人既知錯誤之所在,亦明修正之緣由。此種校勘古籍的態度進一步提升了所收錄文獻的價值。如康駢著《劇談錄》二卷,劉世珩所采底本為毛晉《津逮秘書》本。但《津逮》本首缺自序一篇,不僅內容有缺漏,“其他字句偽錯極多”,是以劉氏從《太平廣記》照補逸文5條,又從明稽古堂刻本補錄自序一篇,又據《類說》《角力記》諸書勘校,“余篇字句異同,均為訂正”,最終不僅使《劇談錄》完本,而且訂正了各種謬誤,使《劇談錄》臻于完美,“雖未見影宋舊鈔,因已出《津逮》本上矣”。[1]( ?《劇談錄》跋)

編輯完備。叢書所收各書,不僅僅是復刻,而是在正本之前,根據需要和資料留存情況加有關文字以便讀者審讀,同時劉世珩為每部文獻都撰寫了跋文。如《劇談錄》,作者摘引了《貴池縣志·人物志·文苑本傳》中對康駢的記載及《四庫全書總目提要》中對《劇談錄》的介紹。全文結束后有劉世珩所撰跋文,簡單介紹了作者、《劇談錄》的版本及校勘情況。而且如前所述,還補充了《劇談錄》自序和《津逮秘書》所缺逸文。《費冠卿詩》文前錄有康熙《池州府志》卷第58《費冠卿傳》,宋計有功撰《唐詩紀事》卷60所載《費冠卿》詩文及簡介,南宋尤袤作《全唐詩話》卷5《費冠卿》。《杏花村志》志前有《貴池縣志人物志文苑本傳》中對郎遂的介紹,《四庫全書》總目提要中對《杏花村志》的介紹、評價,文后附有劉世珩跋。這些文字篇幅不大,但對我們了解作者及所錄文獻極為有益,也具有學術史上的價值。

刻印精美。劉世珩延請湖北黃岡陶子麟親手刻版。陶子麟(1857-1928),專營刻書業,設刻書肆于武昌,以姓名為店號。其仿刻的宋版古籍,造詣尤深、獨具風格,在國內頗有名聲。經其手刻印的孤本、善本古籍甚多,除了《貴池先哲遺書》外,他還刻過劉世珩《玉海堂影宋叢書》、張鈞衡《擇是居叢書》、徐乃昌《隨庵叢書》以及《徐公文集》《玉臺新詠》等。藏書家、版本目錄學家倫明就作詩言:“貴池刻書愛仿宋,成就武昌陶子麟。”[3](P12487-12488)由其所刻的《貴池先哲遺書》版式美觀,刻印精美,令人賞心悅目。

三

《貴池先哲遺書》是極為典型的鄉邦文獻,對于某一地域而言,具有重要的史料價值和學術價值。

就人物研究而言,《貴池先哲遺書》所收錄文獻涉及現池州籍人物24位,其中有文學家、政治家、軍事家、詩人等,有些人物在歷史上具有相當重要之地位,其文獻毫無疑問是研究這些人物的基本史料。如對明末文學家、抗清英雄吳應箕的研究,其《樓山堂集》當然為必讀之史料。又如明末桂王時任都督府左都督,兼太子太保,節制三十六營的抗清義士曹大鎬,由其血書遺詩編成的《化碧錄》1卷,當是研究他的第一手資料。

遺書中的部分文獻具有重要的歷史研究價值。康駢著《劇談錄》,四庫入子部小說家類,其內容概似于筆記小說,具有一定的史料價值,與之類似的有吳孟堅的《讀史漫筆》。華岳的《翠微先生北征錄》,分為《平戎十策》和《治安藥石》兩部分。《平戎十策》是作者針對南宋當時所存在的十弊而提出的解決方案:取士、招軍、御騎、陷騎、得地、守地、恩威、利害、財計、馬政。《治安藥石》則分和議大計、邊防要務、破敵長技、將帥小數、器用小節、采探之法、戒飭將帥之道、守邊待敵之策、足兵便民之策等進行了闡述。《北征錄》可視為南宋時期的一部針砭時弊的兵書,對我們了解南宋軍事史及軍事思想具有極高價值。如困惑宋代三百余年的和戰問題,《北征錄》在“和議大計”中縱橫古今,闡述了個人觀點。他反對一味對外用兵,認為應先修內政:“蓋圣賢論中興之本,不先于外攘,而先于內修政事。夫子論遠人不服,則修文德以來之,而兵武之事絕口不及。”和與戰是辯證的,“兵爭之失在于士大夫逞忿恃兵而諱言和議;和議之失在于士大夫懲已往之咎,而恥言用兵”。與戎狄的和議,乃是為了更好的崛起:“今日之和,非真怯也,全吾仁以待他日可乘之機耳;非真畏也,養吾智以俟異時可投之隙耳。”同時,他也再三強調不可因和議而廢兵,指出“和已成而廢兵,則他日之禍蓋有甚于未和之先者”“倘果以為和可恃而廢兵,則將見奮臂一呼,帶甲百萬,招旌一揮,下城數十,堂堂之中國為無人之境矣”[1]。其觀點至今仍可為我們所借鑒。此外,吳應箕《東林本末》《啟禎兩朝剝復錄》均是研究明末政治尤其是黨爭的重要文獻,《留都聞見錄》則是重要的南京地方文史資料。至于吳非的《楚漢帝月表》《三唐傳國編年》則是史學專著,史料價值自不待言。

同樣,作為貴池一邑的鄉邦文獻,對傳承地方歷史文化,進行文化旅游資源的開發也具有不可替代的價值。以地方歷史文化傳承來說,如《翠微先生北征錄》,四庫未著錄,《宋史·藝文》和省、府縣志亦未載,為昭文瞿氏鐵琴銅劍樓所藏,為元抄本,世所罕見。劉世珩從錢塘丁氏十萬卷樓抄錄刻印,為世留下了這一珍貴文獻,同時也為傳承池州地方文化做出了貢獻,“搜求鄉邦文獻,編排目錄、付梓刊行,功不可沒”[2](P13)。又如清初康乾時貴池人章永祚著《南湖集鈔》,世無刻本,劉世珩廣泛搜求,編校補充后加以刊刻,為今人留下一筆文化財富。今人編撰《叢書集成續編》《清人詩文集匯編》均收錄《南湖集鈔》,所用即《貴池先哲遺書》版。可以想象,如果沒有《貴池先哲遺書》的收錄,《南湖集鈔》極有可能淹沒在歷史的長河中。

對文化旅游資源的開發來說,《貴池先哲遺書》中收錄的山志、村志等是開發地方旅游資源的重要文獻依托。值得一提的是清代陳宏著《秀山志》18卷。貴池西南之秀山以梁昭明太子顯,為昭明太子衣冠墓所在地,古有文選樓和古釣臺遺址。《秀山志》序之一描述了秀山的美景:“見峰巒之峭,臺榭之悠,煙雨蒼茫,松篁蔥蒨,漁舟歌起,古寺鐘清,雪月浮空,鶯花繞徑。登眺徘徊,始信此山秀色可餐,無惑乎帝子之愛賞流連,神駐于斯也。”[1]《秀山志》卷之一有《環山總覽圖》《秋浦舊址圖》《瑯崖釣臺圖》《季山祖殿圖》《玉鏡譚圖》《衣冠陵寢圖》,這些勝景之圖為今天的文化旅游開發保存了絕好的素材。卷之二有對秀山有關舊址的介紹,其后為有關詩文集匯編。《秀山志》同清陳蔚撰《齊山巖洞志》一樣,保留了重要的歷史文化資料,同時也是地方開發秀山勝景時的重要參考。

作為一套珍貴的鄉邦文獻,無論是學術價值還是實際應用價值,都應予以充分估量。著名出版家張元濟先生在其《印行〈四部叢刊〉啟》中說:“睹喬木而思故家,考文獻而愛舊邦”。在新時代堅定文化自信的過程中,我們尤其應該重視鄉邦文獻的發掘、整理、出版,這是不朽的文化事業,正如學者所言:“地方文化建設不僅要從民間得滋養,更要從史籍得真傳,只有根深,方可葉茂。”[2](責編:王晶晶)

Abstract In the late Qing Dynasty and the Republic of China, Liu Shiheng, a native of Guichi, was a famous bibliophile and publisher, especially paying attention to the collection and printing of local literature.The literature written by the sages in Guichi is a set of typical local literature, which he had collected over 20 years before published, with the characteristics of extensive collection, excellent collation and exquisite printing.The set of local literature has important academic value, and also has a strong practical significance for the historical and cultural heritage and the development of historical and cultural tourism resources.

Keywords Local literature;Liu Shiheng;the Literature Written by the Sages in Guichi