從刻工題名看清代刻書業的地域變遷與異地流動

【摘要】古籍刻工題名是歷代刻工在書版上所留下的重要信息,其中除了最常見的姓名、字號等個人信息外,往往還包含非常豐富的地域信息。特別是清代以后,隨著刻工題名方式的變遷,其中所呈現的地域信息也日漸具體、復雜,這就為我們了解清代出版業的地域情況提供了一個重要的參考。本文即通過梳理清代古籍的刻工題名,同時結合其他相關文獻,對清代刻書業的地域變遷與刻工的異地流動情況進行深入分析,力求從一個側面反映清代書籍出版業的地域特性。

【關鍵詞】清代古籍 刻工題名 地域

自有雕版印刷以來,參與古籍刊印的工匠就常常會在所刻書版上留下個人信息,包括工種、姓名、字號、籍貫等,因一般以刻工為主,故多徑稱為刻工題名按宋元時期,題名中關于寫樣、刷印、裝訂等其他工種的記載非常少,自明清以后則逐漸增多。理論上說稱之為“刻工題名”其實并不全面,但因現有的兩部清代名錄都以“刻工”錄徑稱之,實際上卻涵蓋了寫樣、刷印、裝訂等其他工種,因也遵循這一慣例,以“刻工題名”總稱之。。縱觀宋代至清代的各種刻工題名錄,我們不難發現,隨著時代的發展以及刻工題名方式的變遷,這些刻工題名所反映的內容、信息也日漸豐富。特別是其中所記載的地域信息,自明清以來可謂日漸增多。其中明代多表現為單純地記錄刻工籍貫,即所謂“稱籍式”按李國慶《宋代刻工說略》曾將宋版古籍刻工題名款式歸納為“稱名式”“稱籍氏”“并題式”“稱職式”四種。實際上這四種在歷代都一直存在,只是各自所占比例及特點均略有變化而已。收入陽海清主編:《版本學研究論文選集》,書目文獻出版社1995年版,第271頁。,如“廬陵劉云”之類。而到了清代,由于刻字店的大量出現,其中所反映的地域信息則更為多樣。如道光十八年(1838)刻《存悔齋集》二十八卷《外集》四卷,刻工題名作“金陵侯瑞隆刻,店在嘉興東塔寺前,局設揚州新城董公祠內”,其中既有刻工的籍貫,又有刻字店的所在位置,還有刻書的實際場所。短短一行題名,出現三個城市的名稱,雖非通例,卻也極其生動地反映了清代刻書業在地域屬性上的復雜一面。由于筆者近年來一直關注并搜集清代古籍的刻工題名材料,發現其中不少內容頗能反映清代刻書業在地域性上的特點,因捃摭所見,以就正于方家。

一、清代刻書業的地域變遷

關于古代刻書業的地域變遷,歷來早有論述。如就宋刻本而言,古人即有浙本、蜀本、建本之說,其時浙江、四川、福建等地都是著名的刻書中心。元明時期,徽州、南京、蘇州等地逐漸崛起,成為刻書業極其發達的地區。明人胡應麟在《少室山房筆叢》中曾記載云:“今海內書,凡聚之地有四:燕市也,金陵也,閶闔也,臨安也。”又云:“余所見當今刻本,蘇、常為上,金陵次之,杭又次之。近湖刻、歙刻驟精,遂與蘇、常爭價。蜀本行世甚寡,閩本最下。”〔明〕胡應麟:《少室山房筆叢》,上海書店出版社2009年版,第41—44頁。說明至明代晚期,北京、南京、蘇州、杭州等地已成為全國書業的中心,其中江南一帶尤以刻書精善著稱,而傳統的四川、福建則已式微。胡氏還提及了湖州、徽州等地的崛起。其中著名的徽州黃姓刻工世家,自明正統至清道光十二年間(1436—1850)有約四百年的刻書歷史(鼎盛時期是明萬歷至清順治年間),刻工也達到三四百人的規模,從而成為中國版刻史上一個非常令人矚目的刻書家族。

而到了清代,江南地區刻書業的優勢仍然保持,但也發生了一些變化。葉德輝《書林清話》卷九曾專列“古今刻書人地之變遷”一節,對宋代至清代的刻書地域變遷有頗為具體的描述與概括:

王士禎《居易錄》十四云:“陸文裕深《金臺紀聞》云:‘葉石林時,印書以杭州為上,蜀本次之,福建最下。又云:‘比歲京師印板,不減杭州。蜀、閩多以柔木刻之,取其易售。今杭絕無刻,國初蜀尚有板,差勝建刻。今建益下,去永樂、宣德亦不逮矣。唯蘇州工匠稍追古作。此嘉靖初語也。近則金陵、蘇、杭書坊刻板盛行,建本不復過嶺,蜀更兵燹,城郭邱墟,都無刊書之事,京師亦鮮佳手。數年以來,石門(原注:即崇德縣)呂氏、昆山徐氏,雕行古書,頗仿宋槧,坊刻皆所不逮。古今之變,如此其亟也。”吾按:文簡時,金陵、蘇、杭刻書之風,已遠過閩、蜀。乾、嘉時,如盧文弨、鮑廷博、孫星衍、黃丕烈、張敦仁、秦恩復、顧廣圻、阮元諸家校刻之書,多出金陵劉文奎、文楷兄弟。咸豐赭寇之亂,市肆蕩然無存。迨乎中興,曾文正首先于江寧設金陵書局,于揚州設淮南書局,同時杭州、江蘇、武昌繼之。既刊讀本《十三經》,四省又合刊《廿四史》。天下書板之善,仍推金陵、蘇、杭。自學校一變,而書局并裁,刻書之風移于湘、鄂,而湘尤在鄂先。同、光之交,零陵艾作霖曾為曹鏡初部郎耀湘校刻《曾文正公遺書》及釋藏經典。撤局后,遂領思賢書局刻書事,主之者張雨山觀察祖同、王葵園閣學先謙與吾三人。而吾三人之書,大半出其手刻。晚近則鄂之陶子齡,同以工影宋刻本名。江陰繆氏、宜都楊氏、常州盛氏、貴池劉氏所刻諸書,多出陶手。至是金陵、蘇、杭刻書之運終矣。然湘、鄂如艾與陶者,亦繼起無其人。危矣哉!刻書也。〔清〕葉德輝:《書林清話》,北京燕山出版社1999年版,第246頁。

在這段話中,葉德輝輾轉引用葉夢得、陸深、王士禛之語,從古人的角度概述自宋至清的發展變遷;隨后,他又根據自己的觀察,認為天下書板之善,清初至清中葉當推南京、蘇州、杭州,至晚清則轉為湖南、湖北。顯然,除了“京師亦鮮佳手”這一變化外,南京、蘇州、杭州仍然是清代前中期的刻書要地。

關于這一點,清人的其他文獻也頗有涉及。如清初戴名世曾云:“天下各種書板皆刊刻于江寧、蘇州,次則杭州。四方書賈皆集于江寧,往時書坊甚多。”王樹名等編校:《戴名世遺文集·憂庵集》第一一六條,中華書局2002年版,第122頁。又稍晚金埴在《不下帶編》中亦云:

六十年前白下、吳門、西泠三地之書尚未盛行,世所傳者,獨建陽本耳。其中訛錯甚多,不可不知。今閩版書本久絕矣,惟三地書行于世。然亦有優劣,吳門為上,西泠次之,白門為下。〔清〕金埴撰,王湜華點校:《不下帶編》卷四,中華書局1982年版,第65頁。

按金埴(1663—1740)生活于康熙、雍正、乾隆三朝,而《不下帶編》是其晚年之作,故文中所談正是康熙至乾隆年間的變遷。惟金埴云“六十年前”三地之書尚未盛行,而葉德輝稱王士禛(1634—1711)生活之時,“金陵、蘇、杭刻書之風,已遠過閩、蜀”,則二人的敘述還是存在微小的差異。

江南地區的刻書優勢一直保持到道光末年。至咸豐三年(1853),太平軍攻陷南京等城市,江南刻書業亦隨之逐漸凋零。甘熙曾在《白下瑣言》中比較南京狀元境二十年前后的書坊狀況:

書坊皆在狀元境,比屋而居有二十余家,大半皆江右人。雖通行坊本,然琳瑯滿架,亦殊可觀。廿余年來,為浙人開設綢莊,書坊悉變市肆,不過一二存者,可見世之逐末者多矣。〔清〕甘熙:《白下瑣言》卷二,南京出版社2007年版,第25頁。

這種變化,甘熙認為是商人逐利之故,這當然是一種原因。但更重要的卻是因為戰爭而使江南典籍散失殆盡,以至于市場上缺乏可賣之書。同治三年(1864),張文虎于南京上元境尋訪書肆,不僅只有“寥寥三五家”,而且所賣者“惟有三場夾帶及制藝試帖而已”陳大康整理:《張文虎日記》同治三年十月廿六日條,上海書店出版社2009年版,第8頁。,亦可見一斑。兵燹過后,各地官書局乃大力刻書,所刻多為《十三經》《史記》《漢書》《資治通鑒》《文選》之類的經典舊籍,正是為了彌補因戰亂造成的典籍缺失。

值得一提的是,張秀民也曾在《中國印刷史》中羅列清代的刻書要地,則依次為北京、蘇州、廣州、佛山、泉州等,并總結云:

清代書坊最多者為北京,約有百余家,次為蘇州,再次為廣州。南京、杭州遠不及明代。而廣東佛山,江西金溪許灣,福建長汀四堡鄉及各省亦有不少書坊。鴉片戰爭后,上海逐漸取代北京,成為全國最大之出版中心。張秀民著,韓琦增訂:《中國印刷史》(上),浙江古籍出版社2006年版,第390頁。

細讀張秀民關于清代出版業地域分布的描述,不難發現與《書林清話》所錄還是有很大不同的。張氏認為南京、杭州刻書業在清代已然沒落,葉氏則認為清前中期刻書仍首推南京、蘇州、杭州,直到晚清才向兩湖地區發展。產生這樣的分歧,原因可能主要在于二人的關注點不同。葉德輝關注的是刻字業,特別是其中擅長精雕精刻的名工、名鋪;張秀民關注的則是整個出版業,且更側重于刻、銷一體之民間書坊。此二者的發展在清前、中期或尚有同步之處,至清晚期則已截然不同。書坊以盈利為主要目的,發展強調“多”和“快”,因此商業氣氛濃厚的廣州、上海等地后來居上。至于北京,則是因其京師文化、科舉中心的地位而有著巨大的市場。刻坊則以承接私人刻書業務為主,更依賴深厚的人文積淀。江浙一帶尤其是南京、蘇州、杭州等城市,都是傳統的文化重鎮,不僅文人眾多,且多私家藏書、校書、刻書之舉。張秀民也指出“私家刻書多在南方”,盡管筆者并不認同將優秀刻工、刻坊簡單等同于私家刻書,但其“多在南方”之說則恰與葉德輝的說法相吻合。

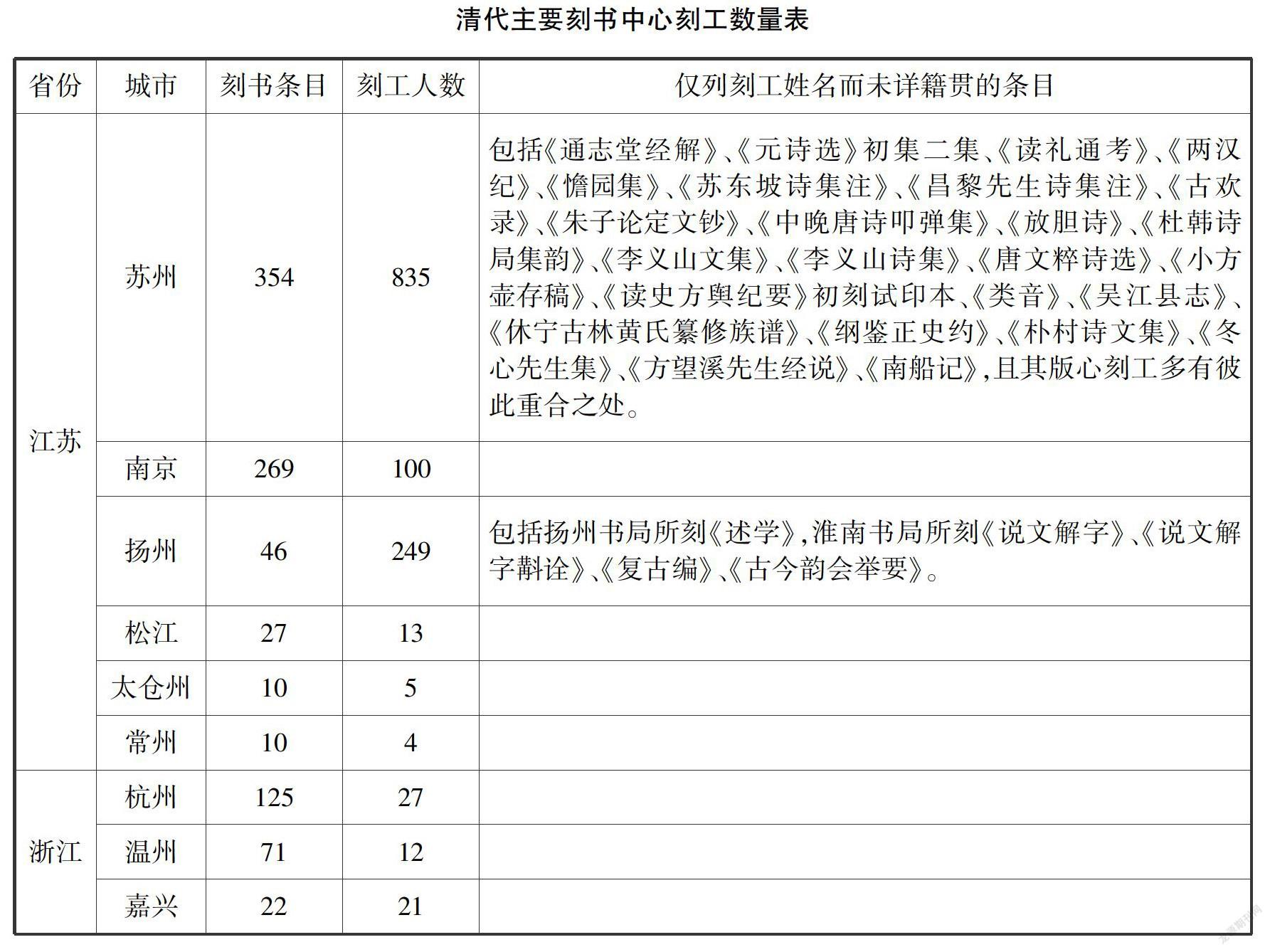

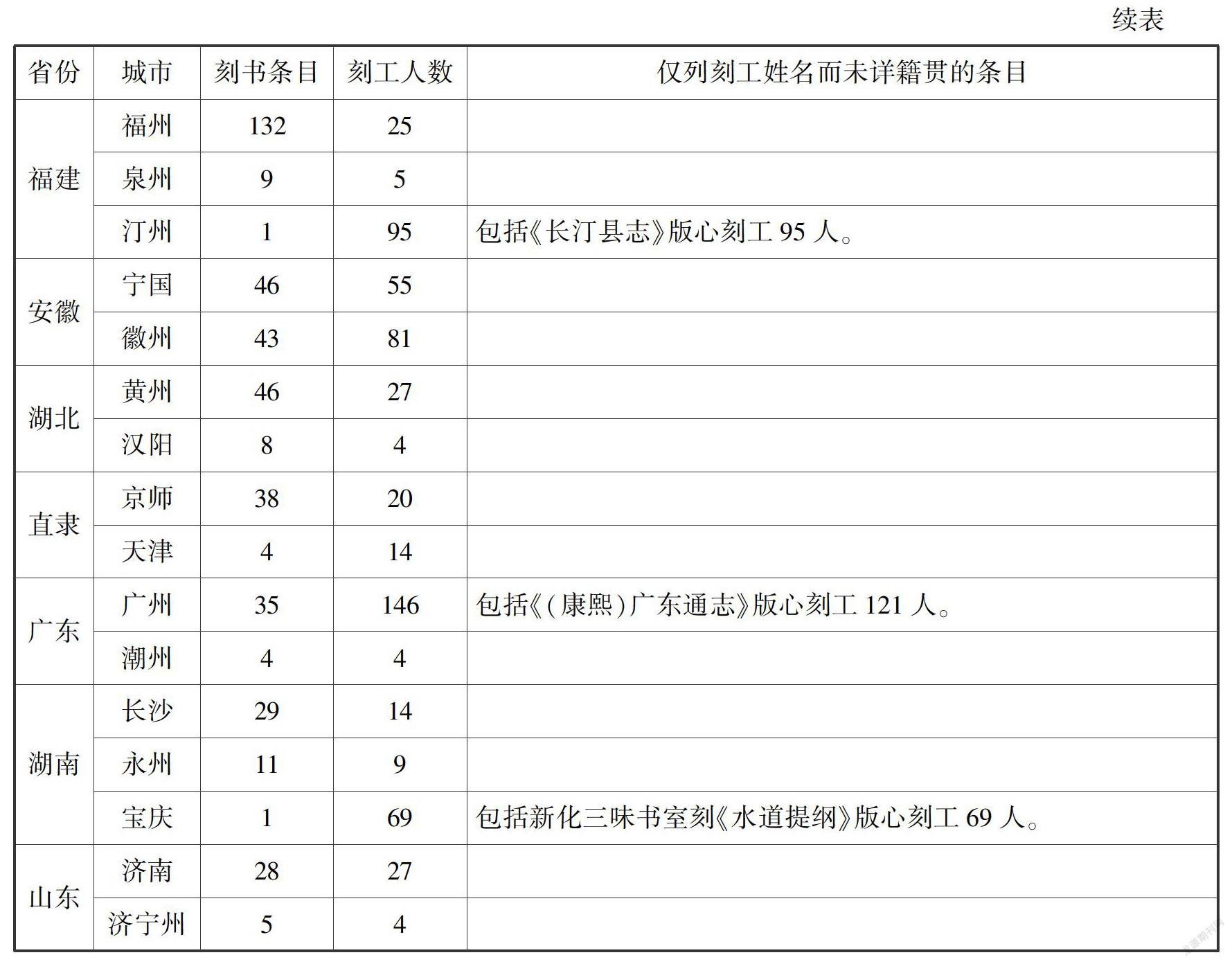

以上是根據文獻記載所梳理出來的清代刻書業的地域情況。由于一直缺乏對清代刻工的有效數據統計,因此這些記載基本上都停留于一種印象式的概括,未免有些粗略。有鑒于此,筆者根據已經刊出的兩種清代刻工名錄,再加上近年來所搜集、補充的刻工題名,共得一千七百余條刻工名錄按目前學界有兩種關于清代刻工的名錄,一種是張振鐸《古籍刻工名錄》清代部分(上海書店出版社1996年版),另一種是李國慶《清版刻工知見錄》(收入《歷史文獻》第四輯第90—109頁、第五輯第112—135頁,上海科學技術文獻出版社2001年版),兩者所收錄的清代刻工刻書條目分別為437條與600條,共計1037條。但因其中有不少重復與誤收者,剔除后約得597條。此外,本人又在張、李二錄的基礎上搜集、增補1121條,合計得1718條。,對其中可考地域信息的刻工及其分布情況,做了更進一步的統計與梳理。其中一些主要城市的具體數據如下:

根據表格所列數據,可知全國刻書的核心區域主要還是集中在江南地區,并逐漸向周邊地區逐層擴散。具體而言,江蘇、浙江兩省特別是其中的蘇州、南京等地,仍然是刻工最為集中的地區,這與前人印象式的文獻記載正相吻合。其中蘇州無論是刻工數量還是刻書條目都雄踞榜首,是清代毫無疑問的出版中心。惟其中包含了大量僅知姓名而不詳籍貫的刻工,例如參與刊刻《通志堂經解》的近500名刻工,盡管我們可以大致確定他們的活動區域是在蘇州一帶,卻無法考知他們確切的籍貫地。不過,即使剔除這些條目,蘇州的刻工數量仍然是最多的。其次則為南京,再次則為福州與杭州。其中杭州地區雖然刻書條目較多,刻工數量卻完全不能與蘇州、南京相提并論。事實上,清代杭州比較有名的刻工不過陸貞一、陳立方、任九如等寥寥數位,規模稍大、值得稱道的刻坊也只有愛日軒、任有容齋等少數幾家,與蘇州、南京兩地可謂相去甚遠。惟就刊刻之精良程度而言,杭州刻坊尤其是愛日軒所刻書籍仍然具有一定的優勢,這或許也正是葉德輝等人仍將其與蘇州、南京相提并論的重要原因。

江浙以外,數據上比較引人注目的則有福建、安徽、湖北、直隸、廣東、湖南、山東等省,也基本上囊括了前人文獻中曾經提及的刻書中心。其中福建、安徽兩省屬于比較老牌的傳統刻書重鎮,歷來坊刻業發達,盛產書坊、刻工。然而也正因為其偏重于坊刻,因此能夠留下刻工題名的書籍反而不多。其中福州盡管刻書條目眾多,但實際上絕大多數都出自吳玉田一家;徽州府則多出自虬川黃氏(其中版畫刻工未計入內),寧國府的刻工雖略顯多樣一些,但其中不少實際上活躍于蘇州、江寧地區,已經很難說是純粹的本地刻工。換句話說,這個表格中福建、安徽兩省的刻工群體,特別是活躍于坊間的無名刻工,實際上并沒有得到應有的呈現。

至于湖北、直隸、廣東、湖南、山東等省,則是相對新興的后起之秀。從數據上看,湖北一省以黃州府刻工最多,但基本上出自黃岡陶子麟及其所組建的刻字鋪。至于向與之并稱的湖南,有賴于尋霖、劉志盛所著《湖南刻書史略》一書的詳盡考訂參見尋霖、劉志盛:《湖南刻書史略》,岳麓書社2013年版。,得以對其各府刻工情況進行比較全面的搜羅。然而即便如此,湖南值得一提的刻工仍然寥寥無幾。其中被葉德輝認為堪與陶子麟齊名的永州艾作霖,卻不像陶子麟那樣喜歡留下題名,故而可以明確落實的刻書條目很少。與之相類似的是山東,唐桂艷在《清代山東刻書史(一)》中曾詳細記錄了其所經眼之山東著述上留下的刻工,然而其中有代表性的山東籍刻工比湖南更少參見唐桂艷:《清代山東刻書史(一)》,山東大學博士學位論文,2011年。。此外還有北方的直隸與南方的廣東。直隸的刻書業基本集中在京師也就是現在的北京地區,廣東則集中在廣州府所屬之順德、佛山等地區。這兩個省份有個共同的特點,即書坊業要比刻字業更顯興盛。如張秀民《中國印刷史》即稱:“清代書坊最多者為北京,約有百余家,次為蘇州,再次為廣州。”張秀民著,韓琦增訂:《中國印刷史》(上),浙江古籍出版社2006年版,第390頁。其中列舉了北京書坊多達107家,而刻字鋪則只有7家。當然這里對刻字鋪的數量是遠遠低估的,且不說其所列書坊中實際上還包括了不少刻字鋪,如劉春生所開設的文楷齋實為清末民國時期北京最大也是最有名的刻字鋪;另外據《北京志》統計,民國九年(1920)北京市刻字鋪有43家,民國十五年(1926)更多達77家張明義、王立行、段柄仁主編:《北京志·商業志·飲食服務志》,北京出版社2008年版,第331—335頁。,這些店鋪中很大一部分都是從清代延續而來。然而店鋪雖多,對于刻工的記載卻非常少,絕大多數店鋪連店主都不可考,這也算是北京刻字業的一種奇特現象。至于廣東,張秀民在《中國印刷史》中稱“廣州省城內書坊林立”,并列舉了二十五家書坊張秀民著,韓琦增訂:《中國印刷史》(上),浙江古籍出版社2006年版,第396頁。。林子雄《明清廣東書坊述略》更將這一數字大加拓展,稱“清代后期廣東的書坊大部分集中于廣州、佛山兩地,其中廣州有234間,占當時廣東書坊總數的49%”林子雄:《明清廣東書坊述略》,《圖書館論壇》2009年第6期。,據此逆推,則廣東一省僅清代后期的書坊就達到了近五百家。然而這兩篇文章都沒有提到廣東比較有名的刻工或刻字店,且林子雄在其略早的另一篇文章《廣東古代刻工述略》中,還特別申明“清代廣東刻工,刊登在書籍上的很少”林子雄:《廣東古代刻工述略》,《圖書館論壇》2000年第5期。。因此我們目前所能收集到的廣東刻工題名數量其實并不多,若非《(康熙)廣東通志》一書在版心記載了121位刻工,則該省在出版業上的優勢地位恐怕完全無法得到呈現。此外,廣東地區的刻字鋪也不如北京那樣數量眾多。當然,也有將富文齋、翰墨園等直接視為刻字鋪的,如羅志歡《清代廣東部分書坊及私人刻書簡述》等文,但從一些存世書籍上鈐有富文齋、翰墨園等的發兌章來看,其性質至少是介于書坊與刻字鋪之間的,故本文暫未予以計入。

二、清代刻工的異地流動

上文主要還是從宏觀的角度,對清代刻書業的地域分布進行了一些初步的分析。事實上,如果具體到一些刻工及其刻書的個案,我們就會發現宏觀的敘述雖大致不差,卻多少失之籠統和含糊,并不足以反映清代出版業的復雜之處。這就需要我們對刻工題名中所反映的地域信息作進一步的具體分析。

一般來說,刻工在題名中所留下的籍貫信息,不僅有利于我們了解這些刻工的故鄉,同時也能幫助我們大致判斷一部書的刊刻地。如康熙間刻《張仲景傷寒論辯證廣注》十四卷,題名署“吳郡張沖翰書、吳郡程際生刻”,可知此書的寫工、刻工均為蘇州人,則此書亦當刻于蘇州。又如康熙間刻《屯留縣志》四卷,刻工題名“上黨剞劂王得璽、得行等刊,上黨繕寫劉惠”,則寫工、刻工均為山西本地人,可知此書亦當刻于山西。此外,清初著名叢書《通志堂經解》的編撰者,一直有徐乾學和納蘭性德兩種說法。而據王愛亭博士的考訂參見王愛亭:《昆山徐氏所刻〈通志堂經解〉版本學研究》,山東大學博士學位論文,2009年,第42頁。,盡管書中刻工均未明確標注籍貫,但其中很多都曾在蘇州地區刻過書,如柏功臣、鄧茂卿、甘典等曾參與刊刻昆山徐氏冠山堂《讀禮通考》一百二十卷,曹洪甫、鄧格、甘世明等曾參與刊刻冠山堂《憺園文集》三十六卷,張公化、鄧明等曾參與刊刻長洲顧嗣立秀野草堂《昌黎詩集注》十卷,劉公一、芃生等曾參與刊刻昆山徐氏花溪草堂《李義山文集》十卷,這些都足以從一個側面證明《通志堂經解》系徐乾學在蘇州所刻按筆者曾在復旦大學發現一部《通志堂經解》(索書號100037),其內封有“通志堂藏板”朱文方印,并鈐一售書印云:“《經解》全部卷帙繁重,購者不易,今拆賣流通,以便四方讀者君子隨意購買。到昆山縣大西門內馬路口心遠堂徐宅,各種具備。”此書如為納蘭所刻,顯然不會在昆山徐宅拆賣,可見其書版應該正是刊刻并貯存于昆山無疑。。

然而比較復雜的是,很多時候我們發現一部書籍往往由多位不同地區的刻工共同完成。如乾隆四十四年(1779)刻《永清縣志》二十卷,刻工題名:“畫工劉永,本縣人;刻工穆雄如,江南江寧人;刻工姚得符,江南江寧人;刻工唐彥儒,順天宛平人。”從“本縣人”云云看,此書當刻于河北永清縣,而兩位江寧刻工、一位順天刻工都屬于外來刻工。而在乾隆十六年(1751)所刻《清綺軒詞選》一書中,我們發現三位刻工“云間丁鳴和、吳郡金子亮、旌邑劉其章同鐫”分屬松江、蘇州、寧國三府,顯然僅憑刻工籍貫,我們很難判斷此書的刊刻地。還有一些書籍,盡管刻工籍貫比較統一,但刻書地卻并不與之一致。如嘉慶十二年(1807)刻《存素堂文集》四卷,其卷末題名署“秣陵陶士立繕寫/江寧王景桓董刊”,理論上此書當刻于南京。然而此書內封有“程氏揚州刊板”字樣,又作者法式善在序中云:“既別去,一日自揚州寄書來,謂方梓家集,俟工竣,將并鐫余文。余聞之皇然驚,亟作書止之,書至而鐫已半矣。”可知此書真正的刊刻地為揚州,而非南京。

顯然,題名中的刻工籍貫并不一定反映書籍的刊刻地,這說明刻工是有一定流動性的。作為以技術手段謀生的手工業者,他們往往可以擺脫土地對人身的束縛,相對自由地流動于不同城市之間。尤其在刻書業發達的江南地區,水道交錯,各個城市之間的往來十分便利,也在客觀上為刻工的異地流動創造了良好條件。事實上,早在宋元時期,刻工異地流動就是非常常見的現象。張秀民在《中國印刷史》中就曾介紹不少宋代刻工異地刻書的例子:“建安刻工余良、游熙至湖州刻《大字本論語集說》。建安周祥至江西漕臺刊《呂氏家塾讀詩記》。福州、建州的工匠也被雇至舒州刊醫書。”并總結云:“可看出他們(宋刻工)有在本地工作的,又有到外地去刻的,流動性很大。”張秀民著,韓琦增訂:《中國印刷史》(下),浙江古籍出版社2006年版,第658頁。而在元代,由于書籍出版量較小,又開始推行所謂“匠籍”制度,刻工謀生不易,甚至有遠渡重洋到日本去刻書者。據日本學者長澤規矩也的統計,元末明初從中國到日本從事印刷業者多達五十余人,其距離之遠、人數之多不免讓人驚訝。

明清時期,隨著“匠籍”制度的逐步廢除以及相關稅收制度的改革,手工業者開始享有越來越多的人身自由與經濟自由,而日漸發達的水陸交通,使得這些刻工的流動更加便利,其活動區域也越來越大。如明嘉靖三十五年(1556)無錫顧起經曾刻《類箋唐王右丞集》十九卷,書后附“無錫顧氏奇字齋開局氏里”,詳細列出寫勘工、刻工、裝訂工的姓名、籍貫等信息具體參見李國慶:《明末江浙地區雕版刻工合作形式及其生計例說》,收入《“印刷與市場”國際學術研討會論文集》,浙江大學出版社2012年版,第158—159頁。,其中涉及無錫、蘇州(長洲)、金華、武進、江陰五地人氏,尤以無錫人居多,蘇州人則居其次。而據此書每卷末所錄雕版地點,可以明確其實際刊刻地為無錫,這也是無錫刻工最多的主要原因。而檢索《明代刊工姓名全錄》,我們發現其中提到的蘇州刻工李煥,曾與無錫刻工何大節一起,于嘉靖二十五年(1546)赴蘇州常熟參與刊刻《桂翁詞》六卷附《鷗園新曲》一卷;又蘇州刻工章亨、袁宸二人,一同在嘉靖四十四年(1565)赴松江華亭參與刊刻了《何翰林集》二十八卷分別見李國慶:《明代刊工姓名全錄》(下)第1038、1145條,上海古籍出版社2014年版,第307、340頁。。顯然,無論是無錫本地刻工,還是蘇州等外地刻工,都沒有在一個城市固定刻書,而是輾轉往來于周邊幾個城市,且彼此之間經常合作。

而自明代后期直至清代,隨著出版業的發展與刻工數量的增多,異地流動現象也發生了一定程度的變化。一方面,不少刻工從舊的刻書中心(如徽州)逐漸流出,進一步集中到南京、杭州、蘇州等地,從而造成了這些城市的人才飽和;另一方面,一些技藝精湛的優秀刻工開始以設局開店的形式謀求長期的穩定經營(甚至是壟斷性經營),有些城市還出現了帶有一定地方保護色彩的行會組織,這就限制了外地刻工的流入與進一步發展。因此,相比宋元時期,明清特別是清代刻工的流動性與穩定性并存,總體上呈現出一種更為復雜的態勢。一般來說,有如下幾種情況:

第一,短期異地刻書。這是清代以前刻工異地流動最常見的一種形式,即因為某部書籍的刊刻而臨時奔赴某地。其中又分兩種情況。一種是刻工之間比較熟識,故彼此招呼前往外地刻書。如前文所舉之明代奇字齋諸刻工即是如此。清代多人聯合署名的現象較少,但也有這種不同籍貫刻工多次互相搭配的情況。如乾隆十二年(1747)刻《吳江縣志》五十八卷,除張廷獻等蘇州刻工外,尚有旌德刻工劉茂生;而早在乾隆二年(1737),劉茂生就曾與張廷獻等人一起刻過《綱鑒正史約》三十六卷,可見二人當早已結識。另一種則是刻工受雇主之邀赴外地刻書。一般來說,有這類要求的雇主都是有一定經濟實力的私人刻書家,邀請的也往往都是知名刻工。因為他們對版刻質量往往有比較高的要求,也能夠承擔相應的刻書費用。如前文所及揚州名工湯鳴岐,曾應袁枚之請前往南京刻《紅豆村人詩稿》十四卷;又南京名工陶士立、王景桓,亦曾應程邦瑞之請赴揚州刻《存素堂文集》四卷。值得一提的是,王景桓還曾于乾隆四十九年(1784)在陜西醴泉縣刻《防護昭陵碑》,這樣遠的距離實在令人驚訝。

總的來說,由于固定作坊逐漸取代了個體戶刻工,因此短期前往外地刻書的現象在清代逐漸減少。特別是那些擁有穩定本地客源的知名刻工,如南京的劉文奎兄弟、蘇州的穆大展、杭州的陸貞一等,基本都以延攬本地業務為主,很少赴外地刻書。在清代,更常見的異地流動形式是第二種。

第二,長期移居異地刻書。這種移居,往往是因本地刻工相對飽和,促使一部分刻工遷往外地以謀求新的發展。如著名的徽州虬村黃氏家族,就曾于明末清初大規模外遷。據周蕪《黃氏宗譜與黃氏刻書考證》一文統計周蕪:《黃氏宗譜與黃氏刻書考證》,收入《徽派版畫史論集》,安徽人民出版社1984年版,第22—23頁。,黃氏于明清時期先后遷出一百余人。所遷城市則“北至北京,南至湖廣,主要是在長江沿岸和浙江一帶”,尤以杭州居多,亦不乏遷往南京、北京、蘇州等地者。不難發現,黃氏的遷出地都是新興的刻書中心,他們的遷入顯然也為這些城市帶來了徽州的刊刻技巧。而在清中葉以后,南京、蘇州等城市的刻工也日漸飽和。特別是南京,嘉慶、道光年間幾乎為劉文奎兄弟所壟斷,以至于刻工紛紛外遷。如南京刻工柏華升,其嘉慶五年(1800)刻《人壽金鑒》二十二卷有題名云:“金陵柏華升董刊/店開揚州青蓮巷內。”又嘉慶二十四年(1819)刻《唐文粹補遺》二十六卷亦有題名云:“維揚磚街青蓮巷內金陵柏華升刻字。”可知柏華升從南京移居揚州,還在磚街青蓮巷內開了刻字店。有趣的是,在稍晚一些的刻本中,柏華升的署名中悄悄抹去了“金陵”二字。如道光四年(1824)刻《種瑤草堂詩鈔》二卷題“揚州磚街青蓮巷柏華升刻”,道光六年(1826)刻《麗則堂詩鈔》四卷題“維揚磚街青蓮巷內柏華升刊”,道光十六年(1836)刻《贈云軒全集》四種四十三卷題“揚州磚街柏華升刻”,其后所刻均是如此。可見隨著遷居日久,他已將揚州視為自己的家鄉,而不再提及金陵。

除了柏華升外,我們還發現不少從南京遷往各地的刻工:遷往嘉興者,如乾隆四十年(1775)刻《文房肆考》八卷,題名“金陵周品儒鐫,店開嘉定秦殿撰第西首”,又如嘉慶二十四年(1819)刻《孟鄰堂文鈔》十六卷,題名“金陵侯瑞隆刻寄籍嘉興東塔寺前”;遷往北京者,如乾隆五十三年(1788)刻《爾雅正義》二十卷,題名“琉璃廠西門內金陵文炳齋劉德文鐫刻”;遷往淮安者,如道光十四年(1834)刻《泉史》十六卷,題名“金陵鄧文進”“開局鄧文進齋于淮安舊城”。不一而足。

相對南京來說,從其他城市遷出的刻工比較少,有些還有比較特殊的原因。如前文提及的刻工王景桓,最初本活躍于蘇州一帶。乾隆三十二年(1767)刻《竹云題跋》四卷,題名“吳郡王景桓鐫字”,乾隆三十四年(1769)刻《義門讀書記》三十四卷,題名“吳郡鐵瓶巷王景桓鐫”,可知其時王景桓居住在蘇州鐵瓶巷。然而至乾隆四十九年(1784)刻《防護昭陵碑》、乾隆五十五年(1790)刻《子史精華》一百六十卷時,題名已改為“江寧王景桓”,且此后嘉慶年間所刻書籍均署“江寧”而非“吳郡”。顯然,王景桓在乾隆四十九年(1784)前從蘇州移居到了南京。而其中原因,則可能與文字獄有關。據《清代文字獄檔》記載,發生于乾隆四十六年(1781)的“尹嘉銓《近圣編》”一案中,有違礙內容的《近圣編》一書曾于乾隆三十七年(1772)委托彭紹謙“寄蘇刊刻”,而“刻板、刷印俱系書店王景桓經手”。辦案人員很快提審了王景桓,王氏供稱“此書系店內所刻,除三十七年刻就時彭紹謙印過十部外,余再無刷印流傳,斷不敢隱藏捏飾、自取重譴等語”上海書店出版社編:《清代文字獄檔》第六輯“尹嘉銓為父請謚并從祀文廟案”,上海書店出版社2007年版,第349—406頁。,對此事供認不諱。盡管檔案中并沒有王景桓遭受重罰的記載,但受到驚嚇想必是不可少的,這應該正是王景桓離開蘇州遷往南京的重要原因。然而離開蘇州之后,王景桓不僅仍然從事刻書行業,而且仍直署自己本名,只是將籍貫改為江寧而已。這也從一個側面印證了文字獄對清代刻工署名的影響并沒有想象中的那么大。

第三,書籍的異地刊刻。除了刻工自身的流動外,出資刻書者還可選擇將書籍寄送給外地的刻工刊刻,這是另一種形式的異地流動。如乾隆間方苞在南京作《重修清涼寺記》,寫信請方承觀寫樣,并云:“《清涼寺碑記》行楷一聽擇便。江寧刻工甚拙,若得好手,于浙中刻之,一水易達也。”〔清〕方苞:《方苞集·集外文》卷十《與族子觀承》第四通,上海古籍出版社2008年版,第803頁。又嘉慶年間鐵保編《熙朝雅頌集》,亦以“山東省刻工不佳,交浙江巡撫阮元于杭州校刊”〔清〕潘衍桐編纂,夏勇、熊湘整理:《兩浙氱軒續錄》卷十九“張迎煦”條,浙江古籍出版社2014年版,第1160頁。。顯然,在刻工越來越傾向于穩定經營的清代,如果出資者對刻書質量有一定要求而又對本地刻工不甚滿意,那么將書籍委托給外地刻工也不失為一種好的選擇。如清末葉昌熾刻《左傳補注》,即“蘇地寫樣,閩省上板”。而僻處南潯的嘉業堂,則將刻書業務分別委托給上海鴻文齋、蘇州穆子美(鋪)、蘇州文銘齋、湖北陶子麟(鋪)、揚州周楚江(鋪)、南京姜文卿(鋪)、北京文楷齋共六地七家刻字店參見陳誼:《嘉業堂刻書研究》,復旦大學博士學位論文,2009年,第77—95頁。。這其中“一水易達”的發達交通,顯然也起到了很大的作用。

此外,經濟上的考量也是刻書者選擇異地刊刻的一個重要原因。清中葉以后廣東刻字工價甚廉,江南地區的刻書者就將書籍發往廣東刊刻。如據咸豐《順德縣志》記載:

今馬岡鏤刻書板,幾遍藝林,婦孺皆能為之。男子但依墨跡刻畫界線,余并女工,故值廉而行遠。近日蘇州書賈往往攜書入粵,售于坊肆,得值則就馬岡刻所欲刻之板。刻成,未下墨刷印,即攜旋江南,以江紙印裝,分售海內,見者以為蘇板矣。〔清〕馮奉初纂:《順德縣志》卷三“輿地略·物產”,咸豐六年刻本。

文中蘇州書商前往廣東販書,再利用廣東的低廉刻資,將新刻好的板片帶回蘇州以謀利,一來一回,皆是商機。顯然,為了冒充蘇板,這類雕版上不會輕易題署廣東刻工的姓名,因此很難找到實例。不過清中葉發生的“沈德潛選輯《國朝詩別裁集》”一案,卻恰好能印證這一說法。據《清代文字獄檔》記載:

乾隆二十五年,曾有江寧懷得堂書客周學先來粵賣書,以粵省書刻刻工較江南價廉,曾將《國朝詩別裁集》初刻本、翻刻本板片帶回江南刷賣。聞得于乾隆二十九年,周姓已赴江寧縣衙門繳銷,現在委無板片……上海書店出版社編:《清代文字獄檔》第七輯“沈德潛選輯《國朝詩別裁集》案”,上海書店出版社2007年版,第434—437頁。

按沈德潛《國朝詩別裁集》曾三度刊刻,其中第一次刻于乾隆二十四年(1759),第二次又于乾隆二十五年(1760)重刻,并于次年二月刻成參見《國朝詩別裁集》乾隆二十四年刻本卷首沈德潛自序,以及《沈德潛自訂年譜》乾隆二十五年、二十六年條。。周學先于乾隆二十五年赴廣東翻刻此書,可見使用的底本為乾隆二十四年本。這說明《國朝詩別裁集》甫一出版,就被傳播到了廣東,速度之快令人嘆為觀止。

而在乾隆四十七年(1782),寓居南京的袁枚謀刻《子不語》一書,也曾兩次致信在廣東做官的堂弟袁樹打聽刻書價格,其中前一通云:“又聞廣東刻字甚便宜,不過不好耳,然刻《子不語》原不必好也。弟為留意一問。”后一通又再次叮嚀:“替我打聽些《子不語》事寄來。聞廣東刻書雖不好而價甚賤,意欲將此等游戲之書托弟在廣東刻之。”分別見袁枚手稿《隨園家書》第六、十五通,均為乾隆四十七年所作。今藏國家圖書館。后《子不語》改名《新齊諧》,于乾隆五十三年(1788)前后正式刊行,由于沒有明確的刻工題名或刊記,我們無法確定此書是否真的刻于廣東。然而袁枚如此積極詢問,亦說明當時遠赴廣東刻書是文人學者頗能接受的常見現象。

最后值得一提的是,除了本國的異地刊刻外,還不乏跨國的異地代刻。對于這一問題,國內較早進行系統研究的是復旦大學的陳正宏教授,其在《越南漢籍里的中國代刻本》一文中,首次提出了具有跨國刊刻性質的“代刻本”這一概念,并列舉了數種越南人編撰而實際由廣東書坊(尤其是佛山書坊)代刻的越南漢籍具體參見正宏師:《越南漢籍里的中國代刻本》,收入《東亞漢籍版本學初探》,中西書局2014年版,第125—142頁。。此外,又在《琉球本與福建本——以〈二十四孝〉、〈童子摭談〉為例》一文中,提到了清末琉球人在福州委托書坊代刻書籍的情況正宏師:《琉球本與福建本——以〈二十四孝〉、〈童子摭談〉為例》,收入《東亞漢籍版本學初探》,中西書局2014年版,第170—173頁。。當然,除了越南、琉球外,這一現象在與中國交流更多的日本、朝鮮等國家亦頗為常見。如黎庶昌在擔任駐日公使期間,就曾請日本刻工刊行《古逸叢書》《黎氏家集》等書,而這些書的版片后來都運回中國刷印流通。如果能多發現幾個這樣的跨國代刻本的實例并加以深入研究,對我們了解古代書籍刊刻過程的復雜性以及流動性,無疑都是頗有裨益的。

三、結 語

從宋代開始,刻書業就是一個地域色彩非常濃厚的行業。考察清代刻工的地域變遷與異地流動,不僅有助于加深我們對這個群體的了解,而且還能從一個別樣的角度去審視古籍版刻風格的形成過程。一方面,刻工的異地流動,顯然能夠促進他們之間的合作與交流,從而對彼此的版刻風格帶來一定影響。特別是不同地域的刻工合作刻書時,為了實現版面風格的協調統一,監刻者通常需要出面協調各人的刻字風格,而刻工之間的切磋交流亦在所難免,這就會在一定程度上改變刻工原有的風格與技巧。而隨著這些刻工在不同城市之間的流轉,這些風格和技巧也會得到傳播和改進。另一方面,一旦某一時期、某一地區的刻工群體趨向穩定,特別是一些知名刻工以開設刻坊的形式占據壟斷性地位時,又會產生或推廣一些具有某種時代性、地域性的代表性風格。如清初蘇州地區“軟字”的流行,南京劉文奎兄弟與清中葉標準“宋字”的盛行,以及杭州愛日軒對“仿宋字”的推動與改進,都是其中的典型代表。關于這些問題,筆者將另文加以探討,此處不贅。

〔作者鄭幸,上海大學文學院副教授〕