陳子昂與孫過庭關系新考

李寶山

【摘 要】 陳子昂好友孫虔禮與《書譜》作者孫過庭是否為同一人,一直存在爭議,具有重新審視的必要。通過解讀陳子昂所寫的銘文、祭文,可以看到陳子昂好友孫虔禮即《書譜》作者孫過庭的可能性極大;通過分析幾條前人未曾注意的材料,又可以發現《書譜》作者孫過庭是陳子昂泛交游圈中的一員,從而進一步落實孫虔禮與孫過庭為同一人的論斷。在此基礎上,對孫過庭的名字、籍貫、時代等問題進行簡單梳理,以資證明。

【關鍵詞】 陳子昂;孫虔禮;孫過庭;《書譜》;生平;泛交游圈

初唐文學家陳子昂有一位“平生知己”,姓孫,“諱虔禮,字過庭”,此孫虔禮是否為初唐書法家、《書譜》作者孫過庭,一直存在爭議。徐邦達《歷代書畫家傳記考辨》、段振良《〈書譜〉作者考辨》即認為陳子昂好友孫虔禮與《書譜》作者孫過庭并非同一人。更多學者則將二者視為同一人,如啟功《孫過庭〈書譜〉考》、鄒陽《“孫虔禮,字過庭”考實》均持這種意見。本文認同后一種觀點,然覺其考論尚可完善,故欲對此問題進行重新審視,并希望通過此“新考”,能為孫過庭及其《書譜》的相關研究提供一個更為堅實的基礎。

一、陳子昂為孫虔禮所寫銘文、祭文辨正

《陳子昂集》卷六有《率府錄事孫君墓志銘》(以下簡稱“銘文”),銘文不長,全引如下:嗚呼!君諱虔禮,字過庭,有唐之不遇人也。幼尚孝悌,不及學文;長而聞道,不及從事。得祿值兇孽之災。四十見君,遭讒慝之議。忠信實顯,而代不能明;仁義實勤,而物莫之貴。陻厄貧病,契闊良時,養心恬然,不染物累。獨考性命之理,庶幾天人之際,將期老而有述,死且不朽,寵榮之事,于我何有哉。志竟不遂,遇暴疾,卒于洛陽植業里之客舍,時年若干。嗚呼!天道豈欺也哉,而已知卒不與,其遂能無慟乎!銘曰:

嗟嗟孫生,人見爾跡,不知爾靈。天竟不遂子愿兮,今用無成。嗚呼蒼天,吾欲訴夫幽明。[1]

銘文說得很清楚,墓主是孫虔禮,過庭則為其字,生前官職為率府錄事。率府為太子署官,據《唐六典》卷二十八所載,太子左右衛率府、太子左右司御率府、太子左右清道率府,均設錄事參軍事各一人,從八品上,掌監印、發付、勾稽;太子左右監門率府、太子左右內率府,亦均設錄事參軍事各一人,正九品上,掌印,兼勾稽失。[1]孫虔禮是哪個率府的錄事,銘文并未交代,但他是東宮職官,為太子辦事,則毫無疑問。

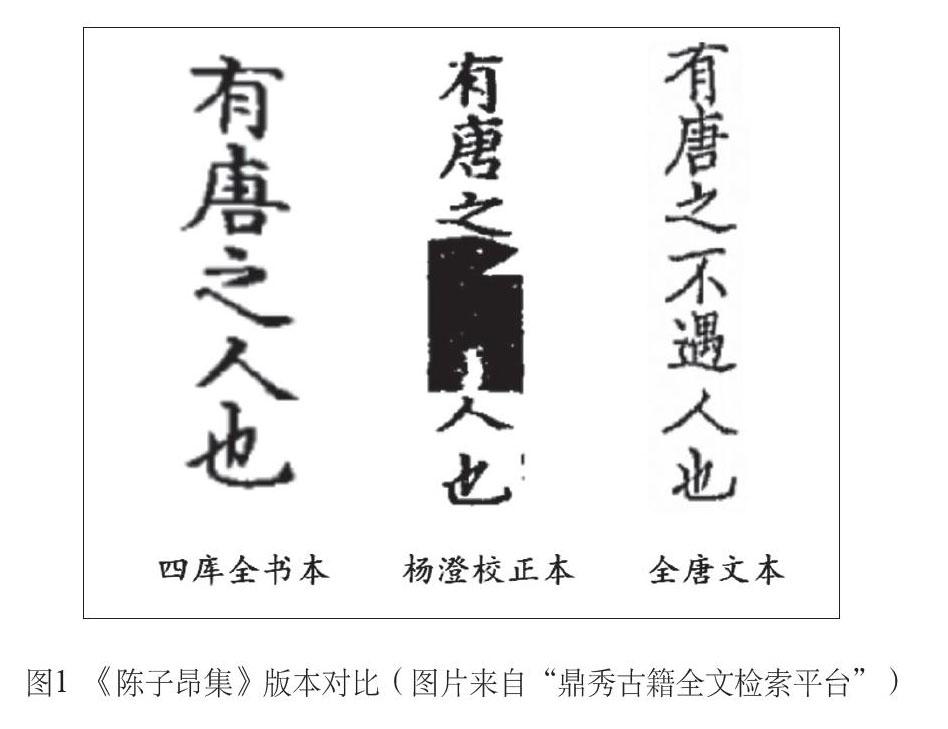

銘文中“有唐之不遇人也”一句,出自《全唐文》的版本,明楊澄校正本《陳伯玉文集》中“不遇”二字原為墨丁,清《四庫全書》本亦缺此二字,而徑作“有唐之人也”。[2](圖1)不遇人,即懷才不遇之人,于義雖通,卻是單文孤證,不知《全唐文》的依據何在。比陳子昂略晚的張懷瓘在《書斷》中記載:“孫虔禮,字過庭,陳留人,官至率府錄事參軍。”[3]徐邦達推測,《書斷》中的記載“基本上同于《陳伯玉文集》中的‘孫君墓志,可能就是從《陳集》上抄來。張稱‘陳留人,今所見明萬歷年間楊澄重校刻本《陳集》,正缺;張氏當日可能還見有此二字”[4]。若依徐說,則“有唐之不遇人也”,當作“有唐之陳留人也”。本文認為,徐邦達的推測是符合情理的,原因有三:第一,《全唐文》的“有唐之不遇人也”系單文孤證,楊澄本、四庫本“不遇”二字均缺,故《全唐文》的“不遇”二字不足為據;第二,據盧藏用《陳子昂別傳》記載,陳子昂受武則天召見后,“時洛中傳寫其書,市肆閭巷,吟諷相屬,乃至轉相貨鬻,飛馳遠邇”[5],可見陳的文章在當時傳播甚廣,故張懷瓘確有可能看到陳的文集;第三,《陳子昂集》中《申州司馬王府君墓志》《唐水衡監丞李府君墓志銘》《唐故循州司馬申國公高君墓志》《唐陳州宛丘縣令高府君夫人河南宇文氏墓志銘》等墓志銘文,均指明了墓主籍貫,這也是墓志銘寫作的程式之一,故“有唐之陳留人也”比“有唐之不遇人也”更加合理。

綜上所述,銘文墓主的基本信息則為:孫虔禮,字過庭,陳留(今河南省開封市)人,官至率府錄事。

《陳子昂集》卷七又有《祭率府孫錄事文》(以下簡稱“祭文”),為方便討論,亦全文摘錄如下:

維年月日朔,某等謹以云云。古人嘆息者,恨有志不遂。如吾子良圖方興,青云自致,何天道之微昧,而仁德之攸孤,忽中年而顛沛,從夭運而長徂。惟君仁孝自天,忠義由己,誠不謝于昔人,實有高于烈士。然而人知信而必果,有不識于中庸,君不慚于貞純,乃洗心于名理。元常既沒,墨妙不傳,君之逸翰,曠代同仙。豈圖此妙未極,中道而息,懷眾寶而未攄,永幽泉而掩魄。嗚呼哀哉!平生知己,疇昔周旋,我之數子,君之百年。相視而笑,宛然昨日,交臂而悲,今焉已失。人代如此,天道固然。所恨君者,枉夭當年,嗣子孤藐,貧窶聯翩,無父何恃,有母煢焉。嗚呼孫子,山濤尚在,嵇紹不孤。君其知我,無恨泉途。嗚呼哀哉!伏惟尚饗。[1]

從這篇祭文題目可以看出,陳子昂(圖2)所祭之人姓孫,生前官至率府錄事,其姓氏、官職均與前引銘文墓主相同。祭文中“恨有志不遂”“忽中年而顛沛,從夭運而長徂”等描述,也與銘文中“志竟不遂,遇暴疾,卒于洛陽植業里之客舍,時年若干”“遭讒慝之議”“陻厄貧病,契闊良時”等描述相合。故《陳子昂集》卷七這篇祭文所祭之人,無疑就是卷六《率府錄事孫君墓志銘》的墓主孫虔禮。值得注意的是,陳子昂在祭文中說他與孫虔禮是“平生知己,疇昔周旋”,可見兩人關系甚密,故銘文、祭文所述內容,可信度是很高的。

祭文中所謂“元常既沒,墨妙不傳,君之逸翰,曠代同仙”,是說孫虔禮的書法造詣極高。元常乃漢魏時期著名書法家鐘繇的字,陳子昂認為鐘繇逝后,書法的精妙之道便不傳于世,孫虔禮雖與鐘繇不同時代,但其翰墨卻可與鐘繇并列。孫過庭在《書譜》開篇即說:“夫自古之善書者,漢、魏有鐘、張之絕,晉末稱二王之妙。”[2]張懷瓘在《書斷》中,將鐘繇的隸書、行書列入神品(第一等),八分、草書列入妙品(第二等)[3],可見唐人對鐘繇書法之評價頗高。因此可見,陳子昂對孫虔禮的書法推崇備至。

陳子昂為孫虔禮寫的這十六字贊語,受到了段振良的質疑:“陳子昂難免虛夸。他說,‘元常既沒,墨妙不傳。君之逸翰,曠代同仙,簡直是書起五代之衰了。可是,鐘繇之后,衛夫人、二王諸家都不值一提么?寫祭文感情用事,謚美有加本是可以理解的人之常情,不可拘泥于文字的。”[4]其實段文中此質疑,除了祭文諛辭不可拘泥這個解釋外,尚另有深層次的原因在其中。

孫過庭在《書譜》中明言:“評者云:‘彼之四賢,古今特絕,而今不逮古,古質而今妍。”據朱建新引梁朝袁昂《古今書評》、虞龢《論書表》可知,“四賢”指張芝、鐘繇、王羲之、王獻之,“古”指張芝、鐘繇,“今”指二王。[5]因此“今不逮古”,意即二王不及鐘張。既然當時有“評者云”王羲之不如鐘繇,陳子昂說出“元常既沒,墨妙不傳”這樣獨崇鐘繇的話也就可以理解了;段先生質疑“鐘繇之后,衛夫人、二王諸家都不值一提么”,是站在現代人的立場,而忽略了時代背景。另外,在陳子昂的文學史觀里,鐘繇所處的漢魏時期,明顯優于王羲之所處的晉代,其名作《修竹篇序》開篇即言“文章道弊五百年矣。漢、魏風骨,晉、宋莫傳”[6],因此“元常既沒,墨妙不傳”一語,可以說是陳子昂文學史觀在書法史觀中的映射。如果我們了解了上述陳子昂所處時代、個人思想背景,也就不會被段文的質疑所惑了。

接下來陳子昂所說“豈圖此妙未極,中道而息”,是就孫虔禮“遇暴疾,卒于洛陽植業里之客舍”而言。若是天假之年,孫虔禮的書法當更加精進甚至登峰造極。徐邦達認為陳子昂說孫虔禮“‘中道而息尚未大成”,屬于“無故貶斥”之語,孫過庭《書譜》這樣“精進老道,蒼逸絕倫”的著作,“豈是‘此妙未極,中道而息的人所能寫得出來的”,因此陳子昂知己孫虔禮與《書譜》作者孫過庭并非同一人。[1]這顯然是誤會了陳子昂的本意—陳子昂主要是想表達對孫虔禮早逝的惋惜之情。若陳子昂此語是“無故貶斥”,豈非與前句“元常既沒,墨妙不傳,君之逸翰,曠代同仙”的推崇之語自相矛盾嗎?

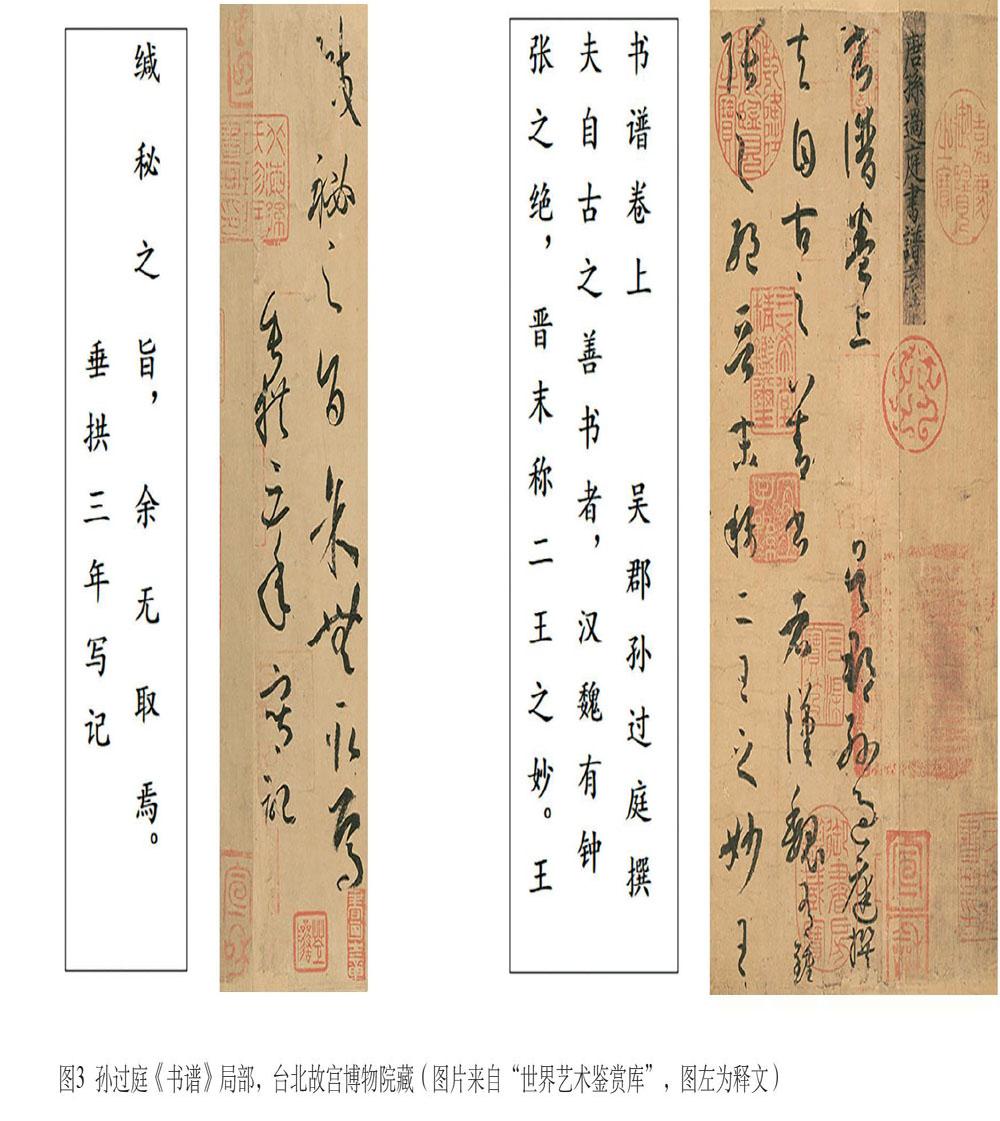

綜上所述,我們可以了解陳子昂知己孫虔禮的另一個重要信息:書法造詣頗高。[2]再聯系上“孫虔禮,字過庭”,故亦可稱孫過庭,而《書譜》的創作年代為垂拱三年(687)(圖3),據拙文《陳子昂年譜新編》所考,此年陳子昂29歲,居東都洛陽,官麟臺正字。[3]因此,陳子昂的好友孫虔禮與《書譜》作者孫過庭,是同一人的可能性極大。

二、陳子昂泛交游圈中的孫過庭考實

通過考論陳子昂為孫虔禮所寫銘文、祭文,我們知道此孫虔禮與《書譜》作者孫過庭為同一人的可能性極大。此外,我們將通過一些其他史料,論證《書譜》作者孫過庭是陳子昂泛交游圈中的一員,進一步落實陳子昂好友孫虔禮與《書譜》作者孫過庭為同一人的論斷。

張懷瓘《書斷》中云:“(孫過庭)與王秘監相善,王則過于遲緩,此公傷于急速,使二子寬猛相濟,是為合矣。雖管夷吾失于奢,晏平仲失于儉,終為賢大夫也。”[1]其中“與王秘監相善”一句值得注意。啟功指出:“王秘監即王紹宗,字承烈,江都人。《書斷》亦列之于能品,其名緊列過庭之前。”[2]惜其未做進一步追蹤,錯失了一個論證陳子昂與孫過庭關系的重要機會。

王紹宗其人,《舊唐書》《新唐書》中皆有傳記。兩相比較,《新唐書》傳記后出轉精,其生平記載如下:

王紹宗字承烈,梁左民尚書銓曾孫。系本瑯邪,徙江都云。少貧狹,嗜學,工草隸,客居僧坊,寫書取庸自給,凡三十年。庸足給一月即止,不取贏,人雖厚償,輒拒不受。

徐敬業起兵,聞其行,以幣劫之,稱疾篤。復令唐之奇強遣,不肯赴,敬業怒,將殺之,之奇曰:“彼人望也,殺之沮士心,不可。”由是免。事平,大總管李孝逸表其節,武后召赴東都,謁殿中,褒慰良厚,擢太子文學。累進秘書少監,使侍皇太子。紹宗雅修飾,當時公卿莫不慕悅其風,張易之兄弟亦頗結納。易之誅,坐廢,卒于家。[3]

據傳記所言,王紹宗原住在江都(今屬江蘇省揚州市),徐敬業叛亂平息后,才因氣節過人受武則天召見,到東都洛陽為官。徐敬業叛亂平息于文明元年(684)冬,這是王紹宗與孫過庭結識的時間上限。王紹宗“擢太子文學”,“侍皇太子”,陳子昂指出孫虔禮任率府錄事,則王、孫二人都為東宮效力,他們的結識以至于“相善”,自在情理之中。

巧合的是,王紹宗受武則天召見前不久,也就是文明元年九月之前,陳子昂也在東都洛陽受到了武則天的召見,隨后即擢麟臺正字。也就是說,陳子昂與王紹宗幾乎同時到洛陽為官。陳子昂認識一個叫孫虔禮字過庭的人,此人在東宮做事;而在東宮做事的王紹宗也認識一個叫孫過庭的人,且我們明確知道王所認識的孫過庭就是《書譜》的作者。信息的高度重合,使我們不得不承認陳子昂所認識的孫虔禮與王紹宗所認識的孫過庭,就是同一個人。

陳子昂與王紹宗是否相識,沒有直接的、明確的史料可以證明。但從現存史料中,可以發現他們有一個共同的朋友宋之問。宋之問是垂拱元年(685)到東都洛陽為官的[4],時間在陳子昂、王紹宗到洛陽后不久。《陳子昂集》中有《東征至淇門答宋參軍之問》《同宋參軍之問夢趙六贈盧陳二子之作》兩詩,《宋之問集》中有《使往天兵軍約與陳子昂新鄉為期及還而不相遇》一詩,可證陳子昂與宋之問的交游。《宋之問集》中又有《傷王七秘書監寄呈揚州陸長史通簡府僚廣陵好事》一詩,“王七秘書監”即王紹宗,詩中詳細敘述了王紹宗的家世、生平、德業等內容,并指出“嘗忝長者轍,微言私謂通”[5],可證宋之問與王紹宗的交游。于是陳子昂與王紹宗之間,就有了宋之問這個共同朋友為橋梁。了解了陳、王二人的這層關系,那么他倆所認識的孫虔禮、孫過庭是同一人的可能性無疑更大了。

當然,會有人質疑這種通過“泛交游圈”探討兩人關系的方法:陳子昂的交游圈有宋之問,宋之問的交游圈有王紹宗,并不能說明陳子昂與王紹宗必然相識,因為朋友的朋友未必就是我的朋友[6];再者說,《陳子昂集》中也確實沒有提到過王紹宗。針對這種質疑,我們要說:第一,陳子昂的文集并非他詩文的全部。盧藏用在陳子昂去世后編纂陳的文集,已經是“其文章散落,多得之于人口”[1]的狀況了;而盧藏用在編纂時又有取舍,只是“采其遺文可存者”[2]罷了。第二,我們也不能要求陳子昂每事必錄,凡與其交往過的人都出現在其詩文中。以上兩點,可以解釋《陳子昂集》中為什么沒有提到王紹宗。第三,從現存史料中,我們確實能發現陳子昂的交游圈與宋之問的交游圈有高度重合的部分。據《新唐書 · 余慶列傳》記載,陸余慶“雅善趙貞固、盧藏用、陳子昂、杜審言、宋之問、畢構、郭襲微、司馬承禎、釋懷一,時號‘方外十友”[3]。這十個人是互相認識、互有交游的。除了這些人之外,《陳子昂集》《宋之問集》中還同時提到了田游巖、崔融、王無競等人。因此,王紹宗出現在陳、宋兩人共同的交游圈中,不是沒有可能;進一步說,陳子昂、王紹宗、孫過庭三人互相認識,也在情理之中。

另外,上文引《新唐書 · 余慶列傳》所謂“方外十友”以及《陳子昂集》中涉及的人物,與陳子昂交游最久、關系最好的是盧藏用[4],而盧藏用也善書法。張懷瓘《書斷》將盧藏用與王紹宗、孫虔禮(過庭)的書法同列入能品,并說其“幼尚孫草,晚師逸少”[5]。盧藏用所師法者,“逸少”自然是王羲之,“孫草”又是指誰的草書呢?鄒陽在《“孫虔禮,字過庭”考實》一文中下了不少功夫來論證“‘孫草就是指孫虔禮之書”[6],不免浪拋心力。其實,“孫草”只是文字訛誤,正確寫法應該是“孔草”。[7]“孔草”即孔琳之的草書,張懷瓘《書斷》將之列入妙品,并指出“時稱曰:羊真孔草”[8]。因此盧藏用幼年所學,實際上就是孔琳之的草書,而非孫虔禮(過庭)的草書。段振良曾根據盧藏用的生活年代反推“孫草”作者孫過庭的生活年代,認為“在陳子昂所銘祭的孫虔禮之外,在隋唐之際尚有老書家孫過庭在”[9];如果明白了“孫草”其實是“孔草”之誤,盧藏用所學草書為孔琳之的而非孫過庭的,這種反推也就無法成立了。

從現存史料來看,“方外十友”中善書者除盧藏用外,還有杜審言和司馬承禎。陳思《書小史》中記載杜審言“工草、隸”,司馬承禎“善篆、籀,帝命以三體寫《老子刊正》文句”。[10]張懷瓘《書斷》中所載“習右軍之法……隸、行、草入能”[11]的高正臣,也在陳子昂的交游圈中。因此,王紹宗、孫過庭與陳子昂的諸多好友有著共同愛好和特長并且同時同朝,他們出現在陳子昂的泛交游圈中也是符合情理的(圖4)。

通過上文對陳子昂泛交游圈的梳理,我們有更充分的理由相信,陳子昂的好友孫虔禮,就是《書譜》的作者孫過庭。

三、關于孫過庭生平若干問題的辨正

孫過庭《書譜》卷首題名“吳郡孫過庭撰”,張懷瓘《書斷》中記載:“孫虔禮,字過庭,陳留人,官至率府錄事參軍”[1],竇臮所撰《述書賦》中竇蒙小注則說:“孫過庭,字虔禮,富陽人,右衛胄曹參軍”[2]。這里便有籍貫、名字兩個問題需要辨正。

關于籍貫問題,前文援引徐邦達的觀點,認為張懷瓘《書斷》的記載與陳子昂所寫銘文基本相同,可見《書斷》中有關“陳留”的說法是比較可靠的。啟功也說:“至于官職里貫,竇、張、陳三書不同。但《書斷》所記名字官職等與志銘多合,則陳留之里貫,或者可據!”[3]徐邦達進一步解釋:“至于竇蒙、張懷瓘二家所記的籍貫、官職不同,這倒并不是不可統一的矛盾,因籍貫有祖籍和后來的寄籍,官職可以調換……又‘吳郡和‘富陽,應無區別,因為浙江偏西一帶在三國時曾全屬吳郡,吳大帝孫權的祖籍就是富春,也許過庭還是大帝的支裔呢!”[4]徐邦達對這幾則材料中籍貫歧異所做的解釋,基本可取。

至于名字互異,一曰“孫虔禮,字過庭”,一曰“孫過庭,字虔禮”,自明代以來,就不斷有人在探討孰是孰非。明人張丑在《清河書畫舫》中辨析道:“孫虔禮字過庭,見陳子昂撰墓志。《宣和書譜》云孫過庭字虔禮,甚謬。”[5]張丑援引陳子昂所寫墓志來證實,可見其是將陳子昂知己孫虔禮與《書譜》作者孫過庭視為同一人的,并且以陳文為準。《四庫全書總目》針對此處名字互異的現象指出:“殆與《舊唐書》稱房喬字元齡,《新唐書》稱房元齡字喬者,同一訛異。疑唐人多以字行,故各處所聞不能畫一也。”[6]俞樾在《九九銷夏錄》中也引用了這個說法。鄒陽在《“孫虔禮,字過庭”考實》中通過“分析名與字的關系以及考察初唐人多以字行的現象”,“確定《書譜》作者為‘孫虔禮,字過庭”。[7]按陳子昂與孫過庭是同時代人,且兩人是“平生知己”的關系,墓志這種文體對墓主生平的書寫也是比較嚴謹的,因此“孫虔禮,字過庭”的說法無疑更加可靠。

關于孫過庭所屬時代問題,《宣和書譜》載有一事:“(孫過庭)善臨摹,往往真贗不能辨。文皇嘗謂:‘過庭小字書亂二王。蓋其似真可知也。”[8]文皇即唐太宗李世民。徐邦達據此質疑道:“孫過庭在貞觀年間雖則年紀還輕(小子)[9],但已經以書法著名當時,而且為皇帝兼書法家的李世民注意到了。那么,他的年齡總得要到三十左右,現在假定他在貞觀末年(公元六四九)間為三十歲上下,下推到垂拱三年(公元六八七)寫《書譜》時,至少也在六十歲以上,怎能說他是‘枉夭者呢?”[10]因此,徐邦達認為《書譜》作者孫過庭,與陳子昂銘文和祭文中所說“枉夭”的孫虔禮,絕非同一人。實際上,《宣和書譜》成書時代距陳子昂、孫過庭時代較遠,又是單文孤證,所記未必可靠。追述400余年前的舊事,時間上有誤,并不奇怪。元人王惲《跋孫過庭書》云:“太宗以英偉之氣凌跨百代,萬機之暇游心翰墨。故二王法書盡入秘府摹仿臨榻,然后以牙簽玉軸遍賜諸王,何好尚如此其篤!臣下得不從風而靡?過庭適當其時。”[11]這是說孫過庭是唐太宗時人嗎?王惲在別處明言孫過庭為“唐高宗時人”,“垂拱間名善書”[12],可見“過庭適當其時”只是在說:孫過庭生活在唐太宗熱愛書法尤其熱愛二王書法、上行下效的風氣之中。這種風氣因唐太宗而起,可以延續到唐太宗之后,孫過庭就生活在這種風氣仍舊彌漫的時代。因為當時存在這種因唐太宗而起的風氣,《宣和書譜》誤記唐太宗曾有夸贊孫過庭的話,也就可以理解了。

結語

孫過庭的《書譜》在中國書法史上占據了相當重要的地位。作為書法藝術作品,它在唐代草書的發展過程中起著不可小覷的過渡作用[1],“唐朝以后,人們學習今草書的,不是從王羲之《十七帖》入手,就是從孫過庭《書譜》入手,可見影響的巨大”[2]。作為書法理論著作,“《書譜》的問世,解決了六朝以來書法理論滯后于書法創作的尖銳矛盾,克服了書法理論描形狀物不成系統的內在缺陷,回答了時代所賦予書法的一些重大問題”[3];其以不足4000字的篇幅,論述了古典書學的方方面面,如書法源流、書體特點、書品標準、書論撰寫等,影響此后1000余年的書法理論。“僅清代,如笪重光、馮武、包世臣等,在書法藝術理論上,雖各自有所建樹,但都受到孫過庭《書譜》的影響,卻是十分明顯的事實。”[4]

《書譜》創作于垂拱三年(687),按理說陳子昂當有機會見到《書譜》并留下相關文字記錄。但有機會看到并不意味著一定會看到,看到了也并不意味著要有所記錄,即使有所記錄,也還存在文字湮沒的可能,因此現存《陳子昂集》中無一字道及孫過庭的重要著作《書譜》,并不奇怪。另外,《書譜》的經典化經歷了一個漫長的過程,在唐代并未引起太多的重視;“《書譜》作為書跡法帖的經典地位在北宋得到初步確立,其作為書學理論的經典地位在南宋得到初步確立”[5]。作為孫過庭的“平生知己”,陳子昂并無足夠的審美距離認識到《書譜》在后世所能產生的巨大影響,可能也是《陳子昂集》中未提《書譜》的原因之一。我們對此總覺得有些許遺憾,因為文學史與書法史上這兩位重要人物可能錯失了一個思想碰撞的機會,或者說,他們可能曾經碰撞出的絢麗火光,已經消失于歷史的長河之中。