淺析建筑設計獨特性的實現(xiàn)

李聃 邢越男

摘要:建筑的原始功能為人們遮風避雨住所,隨著生產(chǎn)力的迅速發(fā)展,早期祭祀功能的出現(xiàn),建筑的功能便由此分化為實用與象征兩個方面。建筑的獨特性源于建筑精神屬性,其呈現(xiàn)出基于特定文化、環(huán)境等因素綜合影響下的一種審美情趣的體現(xiàn),是建筑象征意義的實體外化。建筑的象征功能與社會和個人的個性形成之間有著多種類推,建筑的三原則:經(jīng)濟、美觀、適用也始終提醒著我們設計者要關(guān)注建筑的實體本質(zhì)改變千城一面的局面,從設計獨特性思考入手,是解決問題的關(guān)鍵。提煉設計的獨特性,并非要浮夸的嘩眾取寵,也不是喪失樂趣的平鋪直敘,如何在品質(zhì)、經(jīng)濟、文化方面尋得和諧統(tǒng)一是對建筑設計的挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞:獨特性;全球化;形式與風格

1、建筑屬性

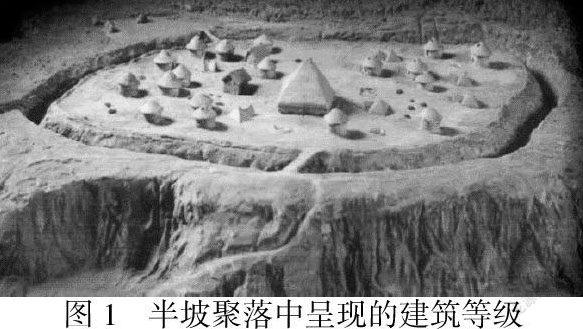

建筑的原始功能為人們遮風避雨住所,隨著生產(chǎn)力的迅速發(fā)展,伴隨早期祭祀功能的出現(xiàn),建筑的功能便由此分化為實用與象征兩個方面,前者為其本質(zhì),后者則是建筑被賦予的精神內(nèi)涵,同時建筑業(yè)呈現(xiàn)出了等級的不同,通過人類協(xié)作生產(chǎn)出的這一構(gòu)筑物便有了超越本身實體的意義。

從古希臘、古羅馬、再到中世紀,建筑的象征屬性依然與最原始的祭祀,也就是宗教緊密相關(guān);至文藝復興,將建筑的形體塑造以和諧的尺度和組織的秩序來進行約束,再到后來的古典時期。對于建筑的象征意義漸漸大于實用功能,工業(yè)革命的發(fā)端,使得功能與形式的爭論隨著現(xiàn)代主義的誕生了。

而設計從始至終都是統(tǒng)一二者關(guān)系方法論。

2、獨特性危機

建筑的獨特性源于建筑精神屬性,其呈現(xiàn)出基于特定文化、環(huán)境等因素綜合影響下的一種審美情趣的體現(xiàn),是建筑象征意義的實體外化。

發(fā)源于中國的亞洲式傳統(tǒng)建筑,木構(gòu)結(jié)構(gòu),起翹的飛檐,對稱的布局,通過院落層進格局來加強秩序感等,這一系列特征都是根植于中華文明對于空間的理解以及對于敬天飛升,一種哲學崇拜。希臘古典柱式也一直是西方建筑的本質(zhì)特征,并且作為一種文化意向被西方人所認同。

近代,隨著科學技術(shù)的發(fā)展和全球化的加快,現(xiàn)代主義建筑風格橫掃世界,強調(diào)“建筑就是居住的機器”、“形式追隨功能”,建筑可辨析特征逐漸模糊,這也引發(fā)了建筑界關(guān)于現(xiàn)代主義的反思,隨著后現(xiàn)代主義對現(xiàn)代主義的重構(gòu),建筑設計理論走向了多元論。

3、獨特性的塑造

建筑的象征功能與社會和個人的個性形成之間有著多種類推,建筑的三原則:經(jīng)濟、美觀、適用也始終提醒著我們設計者要關(guān)注建筑的實體本質(zhì),對于這個實體的理解無論是精神與物質(zhì)都是最基本。

形式與風格

建筑物的形象特取決于其形式與風格,是建筑獨特性直觀體現(xiàn)。基于地方特性或文化主導來確定建筑的形式和風格。在形式與風格的設計中,要謹慎對待功能主義的思維,抽離了形式與風格的軌道,設計的結(jié)果往往是雜亂和無意識的。拋棄矯揉造作的復雜圖案或則夸張的表現(xiàn)主義。而建筑形態(tài)流于浮夸,標新立異的確可以完美的詮釋獨特性,然而,種完全沉溺于表現(xiàn)主義的設計手法的沒有在“實”與“表”之間取得平衡。

復雜性

高速的發(fā)展將建筑作為工業(yè)產(chǎn)品,設計同時也淪為生產(chǎn)線上的一環(huán)。一天出圖、一套設計用全球,這種極致荒謬的設計經(jīng)驗居然在高速城市化的過程中被資本倍加推崇,到處可見隨意的符號化復制。因此,重構(gòu)獨特性,要重拾建筑設計的復雜性。建筑大師羅伯特·文丘里直言建筑設計中的復雜和矛盾令人著迷。在設計中尊重設計的復雜性,根據(jù)輸入條件來分析解決問題,運用合理的構(gòu)成方法,使設計方案達到內(nèi)在與外在的統(tǒng)一,而不是非此即彼的簡單一元化,實現(xiàn)建筑真實的獨特性。

社會性

最偉大的建筑作品更多的是由社會而不是個人所創(chuàng)造出來的,它是民族的遺產(chǎn),也是文化的財富,也是共同的記憶。一個特征鮮明的風格是能適應復雜現(xiàn)實環(huán)境的,沒有一個建筑是完美的。當人們看到一個均衡了形式、功能和技術(shù)的建筑時,妥協(xié)與折衷會帶來一種模糊感,讓使用者無法與之產(chǎn)生共情。

在關(guān)注建筑的社會屬性的同時,也要避免審美風格的流俗和設計主導的無意識。設計要反應積極的審美情趣和主流價值觀。

地域性

地域性不是一種風格,他也不能被模仿。地域性是從材料到建構(gòu),從設計到落成的一個具有連貫性的整體。地域性體現(xiàn)著一種內(nèi)在的平衡,這種平衡不是對于經(jīng)濟技術(shù)條件制約的一種平衡,而是一種對尺度、規(guī)模、自然環(huán)境、社會文化以及傳統(tǒng)的一種適應。

精神內(nèi)核

傳統(tǒng)是一個民族的血脈聯(lián)系,因此中國傳統(tǒng)建筑的審美需求同樣與當下的文化自信的大環(huán)境相統(tǒng)一。在這里筆者并非要批判科學和技術(shù)以及新材料為建筑設計帶來的更多可能,而是要將所有的構(gòu)成要素統(tǒng)圍繞統(tǒng)一的內(nèi)核來展開。傳統(tǒng)的審美并非就是斗拱、屋頂、套院,而是比例、尺度、符號化、色彩等多種構(gòu)成語言,在這種語境下,才能讓不同的使用者產(chǎn)生情感之間的聯(lián)系,這是一種文化的紐帶,是基于中華文明所帶來的精神感受,這也恰恰與文化自信的要義是高度統(tǒng)一的。

整體對于設計的認知

設計在很多情況下不單單是建筑師在自我封閉狀態(tài)下的純粹思想物化品,不同于其他藝術(shù)門類。建筑設計由于投入資源巨大而且其有極為具體的使用屬性,常常在設計過程中被眾多因素所制約,包括社會審美接受度、業(yè)主方的意見、行政主管部門的審批要求等。若要實現(xiàn)設計的高質(zhì)量發(fā)展,就必須尊重行業(yè)的客觀規(guī)律,同事提升整個社會對于設計行業(yè)的認知,對于理論實踐的敬畏。這里不僅局限于建筑設計行業(yè),還包含其他領域的設計工作,設計研發(fā)能力是衡量國家創(chuàng)新能力的重要指標。

4、結(jié)語

追求所謂的全球化與現(xiàn)代感,是審美迷失的無意識,也是設計不自信的體現(xiàn)。建筑占用大量社會資源,其自身是巨大的象征圖騰。大到地標性建筑,小到住宅樓宇,每一棟建筑都是城市風貌的構(gòu)成要素。改變千城一面的局面,從設計獨特性思考入手,是解決問題的關(guān)鍵。提煉設計的獨特性,并非要浮夸的嘩眾取寵,也不是喪失樂趣的平鋪直敘,如何在品質(zhì)、經(jīng)濟、文化方面尋得和諧統(tǒng)一是對建筑設計的挑戰(zhàn),因此設計不應該被資本裹挾成生產(chǎn)線的批量輸出,而應該回歸本源,用科學的設計理論來指導建筑實踐。

參考文獻:

[1]外國建筑史,陳平,東南大學出版社。

[2]概念、理念、理論與分析框架,韋亞平,城市規(guī)劃學刊,2006.01

[3]建筑與個性——對文化和技術(shù)變化的回應,[美]克里斯·亞伯,全中國建筑工業(yè)出版社 第二版,ISBN7-112-05219-X

[4]城市特色研究與城市風貌規(guī)劃,世界華人建筑師協(xié)會城市特色學術(shù)委員會2007論文集[C],同濟大學出版社

[5]楚尼斯·勒費夫爾 著,王丙辰 譯,批判性地域主義——全球化世界中的建筑及其特性[M],中國建筑工業(yè)出版社

作者簡介:李聃,1982nian 10月4日出生,男,漢族,吉林省通化市,碩士研究生,中級,五礦地產(chǎn)東北區(qū)域公司,設計管理部,建筑設計及建筑設計管理工作。