內蒙古阿拉善盟亂石山北一帶土壤地球化學特征及找礦效果

趙志成 金鼎國 楊志勇 李注蒼

摘要:亂石山北一帶位于阿木烏蘇—鷹咀紅山—老硐溝金、鎢、銻成礦帶(Ⅳ級)上。為快速準確開展礦產調查,通過1∶5萬土壤地球化學測量,對土壤地球化學特征進行了初步分析,選擇具有元素組合復雜、異常強度高、面積及規模較大等特征的綜合異常,采用踏勘檢查、1∶1萬土壤地球化學測量、槽探工程等多種查證手段找尋礦化線索,在AP2土壤綜合異常區發現Ag、Sb、Pb、Au、As富集強度高,在AP4土壤綜合異常區尋找到1條銀砷銻礦化體。結合成礦地質條件,認為該區找礦前景很好,是尋找中低溫熱液型金銀砷銻多金屬礦的有利地區。

關鍵詞:土壤地球化學特征;異常查證;金銀砷銻多金屬礦;亂石山北一帶;阿拉善盟

中圖分類號:TD15 P632文獻標志碼:A

文章編號:1001-1277(2021)05-0006-07?? doi:10.11792/hj20210502

引 言

亂石山北一帶地處甘蒙交界,行政區劃隸屬內蒙古自治區阿拉善盟,位于阿木烏蘇—鷹咀紅山—老硐溝金、鎢、銻成礦帶(Ⅳ級)上[1]。該區在漫長的地質發展過程中,經歷了復雜的構造變動和巖漿活動,為成礦提供了有利的地質條件,形成了許多重要的鐵、銅、鎳、鎢、鉬、鉛、鋅等內生礦產[2],同時蘊藏著豐富的螢石、煤及白云石、石灰石等非金屬礦產。

對亂石山北、五道明、月牙山、鳳凰山四幅開展1∶5萬礦產遠景調查過程中,通過1∶5萬土壤地球化學測量對1∶20萬化探異常進行濃縮,達到圈定找礦靶區的目的[3]。在對測量結果進行初步分析的基礎上,選擇具有元素組合復雜、異常強度高、面積和規模較大等特征的綜合異常,采用踏勘檢查、1∶1萬土壤地球化學測量、地表槽探工程驗證等勘查方法找尋礦化線索,以期為區域找礦提供借鑒。

1 研究區地質概況

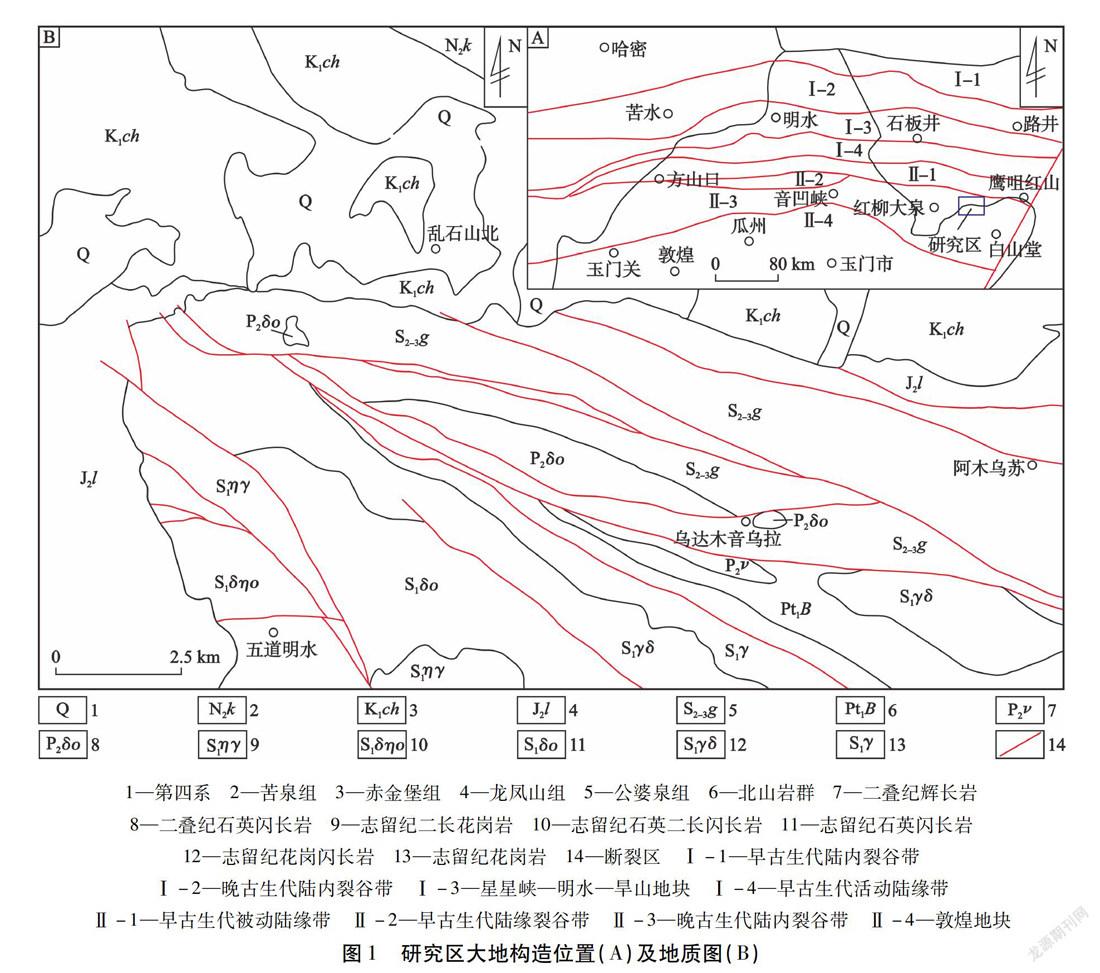

研究區大地構造位置為晚古生代陸內裂谷帶(見圖1-A)。研究區出露地層以古生界和新生界為主,元古界次之(見圖1-B)。北山巖群(Pt1B)為一套片巖夾大理巖、變粒巖等變質巖建造;古硐井群(ChG)為一套淺海相碎屑巖建造;平頭山組(Jxp)為一套淺海相碳酸鹽巖建造;公婆泉組(S2-3g)為一套中基性火山巖夾碎屑巖建造;紅柳園組(C1h)為一套陸盆相中酸性火山巖夾碎屑巖建造;干泉組(C2g)為一套海相中酸性火山巖夾碎屑巖建造;雙堡塘組(P1sh)為一套濱海-淺海相的碎屑巖、碳酸鹽巖建造;龍鳳山組(J2l)為一套濱湖相碎屑巖建造;赤金堡組(K1ch)為一套河-湖相碎屑巖建造;苦泉組(N2k)為一套河流相碎屑巖建造;第四系廣布于研究區北部。

研究區巖漿巖分布廣泛,規模大小不一,巖性復雜,空間上各期次巖體長軸方向與區域構造線一致,形態多樣,受斷裂控制明顯,發育志留紀二長花崗巖巖基,石炭紀—二疊紀中酸性巖巖株,三疊紀中酸性巖巖基、巖株,白堊紀二長花崗巖巖株等。

研究區位于塔里木板塊北緣早古生界大陸邊緣拼貼帶,由于蒙古弧形構造帶長期向南擠壓,古生界等地層發生強烈擠壓變形[4-5],致使褶皺及斷裂發育,構造線總體走向為北西西向。

2 土壤地球化學特征

2.1 樣品采集與測試

2013年,采用溝系法對研究區開展了1∶5萬土壤地球化學測量,采集樣品8 394件,平均采樣密度7.04點/km2。樣品為采自B層或C層中的細粒級物質,深度5~90 cm,在采樣點50 m范圍內采集3~5件樣品,并合成1件樣品;樣品嚴格按照干燥—揉碎—過篩(-4目至+20目)—混勻(對角線折疊法混勻)—稱量(≥150 g)—裝袋—裝箱的工序防止樣品相互污染。對樣品中的18種元素進行測試,包括Au、Ag、As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Co、W、Mo、Sn、Bi、Nb、Ta、Cr、Ti、Ni。

2.2 元素含量特征

富集系數和變化系數可以衡量土壤中元素分布的富集程度和均勻程度。一般來說,富集系數大于1.2時,反映富集;為0.7~1.2時,反映無明顯富集與貧化;小于0.7時,反映貧化[6]。變異系數反映數據的集中和分散程度,便于對不同元素含量變化特征進行對比。變異系數大于1時,表明元素在某一地區或某種地質體中的分布、分配不均勻,離散程度大,分異性強,易于活化遷移形成礦(化)體或強異常,為成礦元素、伴生元素或指示元素,找礦意義大;變異系數小于1時則相反[7]。

研究區元素參數特征見表1。

由表1可知:Au、As、Sb、Hg、Cu、Zn、Ni、Cr、Co、Ti、Sn、Ag、Mo、W元素富集系數較大,Au、As、Sb、Hg、Pb、Ni、Cr、Ag、Mo、W、Bi元素變異系數較大,表明Au、As、Sb、Hg、Pb、Ni、Cr、Ag、Mo、W元素分布不均勻,局部可能富集成礦。

2.3 元素相關關系

2.3.1 聚類分析

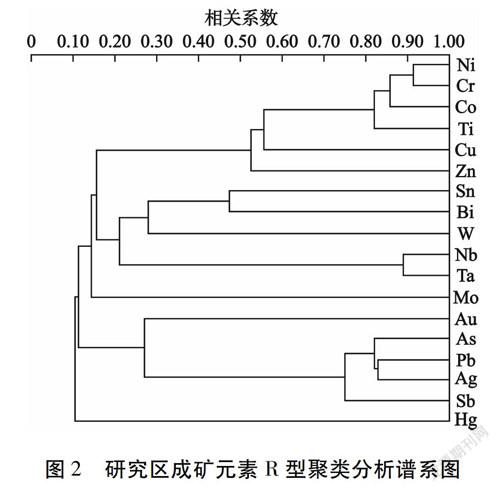

對研究區原始數據取對數后進行R型聚類分析,結果見圖2。按相關系數(γ)為0.10,將所有元素分為兩大簇。其中,第一簇包括絕大多數元素,反映地質環境與成礦作用。當γ=0.12時,可分為2個亞簇。第一亞簇:當γ=0.82時,Ni、Cr、Co、Ti元素相關性好,是一套中溫元素組合,反映基性火山巖中富集親鐵元素;當γ=0.53時,該元素組合增加了Cu、Zn元素,說明Cu、Zn元素在基性火山巖中有較好的成礦地質背景;當γ=0.21時,該元素組合增加了Sn、Bi、W、Nb、Ta元素,是一組高溫元素組合,該組合首先反映了Nb、Ta元素與酸性火成巖的關系密切,其次反映了Sn、Bi元素在酸性侵入巖中的高背景特征,而W元素的加入說明其在酸性侵入巖中豐度高,但更重要的是后期地質作用使其產生再次富集。第二亞簇:該亞簇包含了研究區最主要的成礦元素,是一套中低溫元素組合,包括Au、As、Ag、Pb、Sb元素,其中As、Ag、Pb元素相關性好(γ≥0.82);該亞簇總體反映了研究區中低溫構造熱液發育,但含Au熱液的帶入可能存在多期次、多地域,局部As、Ag、Pb、Sb元素可以作為尋找Au的指示元素。

2.3.2 因子分析

成礦元素的旋轉因子分析結構與特征值見表2。研究區成礦元素復雜,當取8個主因子時所有變量的主因子載荷才明顯集中,特征值累積貢獻率84.04 %。

由表2可知:F1、F3、F4因子是反映地質環境的主要因子,F1因子正載荷與基性巖呈正相關,負載荷高值較少,多分布于第四系砂礫石區;F3、F4因子正載荷與酸性巖漿巖正相關,主要分布在月牙山一帶干泉組流紋巖及小高峰、北臥虎山一帶二長花崗巖、正長花崗巖中。F1因子特征值最大,代表了研究區主要地質環境,F3、F4因子特征值相對較小,是反映地質背景的次要因子。

F2、F5、F6、F7、F8因子反映研究區構造熱液活動引起礦化。其中,F2因子特征值相對最大,由As、Sb、Pb、Ag元素組成,是反映中低溫熱液作用的主要因子。F5因子代表Hg元素,為低溫元素,Sb元素具有低載荷特征(載荷量0.22),反映可能存在隱伏斷裂。F6因子反映Mo元素異常主要由后期次生富集作用形成,可能主要與次級裂隙中熱液活動有關。F7因子由Au元素組成,為獨立因子,R型聚類分析顯示Au與As、Sb、Pb、Ag元素具有弱相關性;在地球化學圖上,Au與As、Sb、Pb、Ag元素異常局部套合,主要差異區域為新生代地層,同時也說明研究區Au元素地球化學背景值受外來物質影響較為明顯。F8因子由W元素組成,為獨立因子,R型聚類分析顯示W與Sn、Bi元素具有弱相關性,其分布特征一方面顯示了花崗質巖石具有高地球化學背景值特征,另一方面反映后期構造熱液對其富集有更為強烈的影響,說明W元素在研究區相對Sn、Bi元素更有富集成礦的趨勢。

2.4 元素分布特征

從空間分布上看,研究區南段(即阿木烏蘇—黑石山以南異常帶)主要富集Sb、Ag、Au、As、Hg、Pb、Cu、Co、Ni、Cr、Ti等元素異常,東段(即臥虎山—多頭山異常帶)主要富集Au、As、Sb、Hg、W、Sn、Mo、Bi等元素異常,北段(亂石山北—五道明一帶荒漠區異常帶)主要富集Au、As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Ag等元素異常,具有明顯的分區性。

2.5 綜合異常特征

通過1∶5萬土壤地球化學測量,在研究區圈定了綜合異常24處(AS1~24),選取15處進行異常查證,取得了較好的找礦線索。現以綜合異常AS24(阿木烏蘇南綜合異常)為例進行論述。

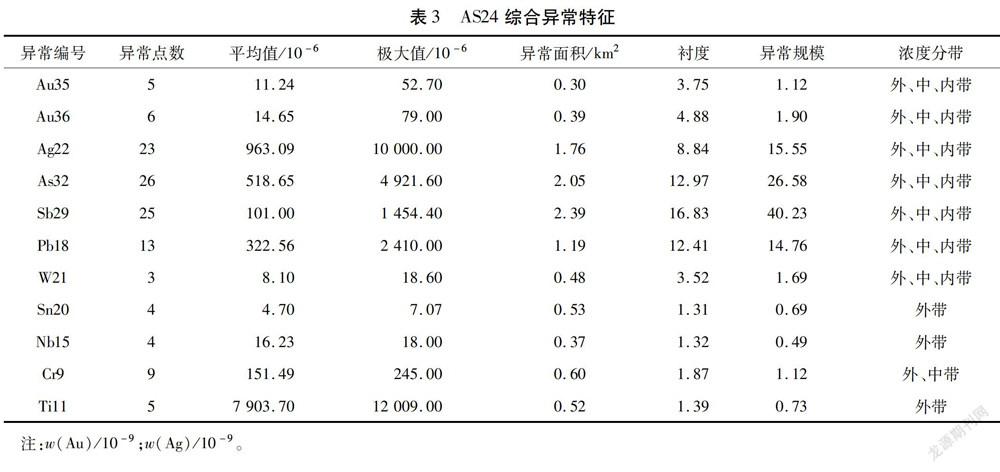

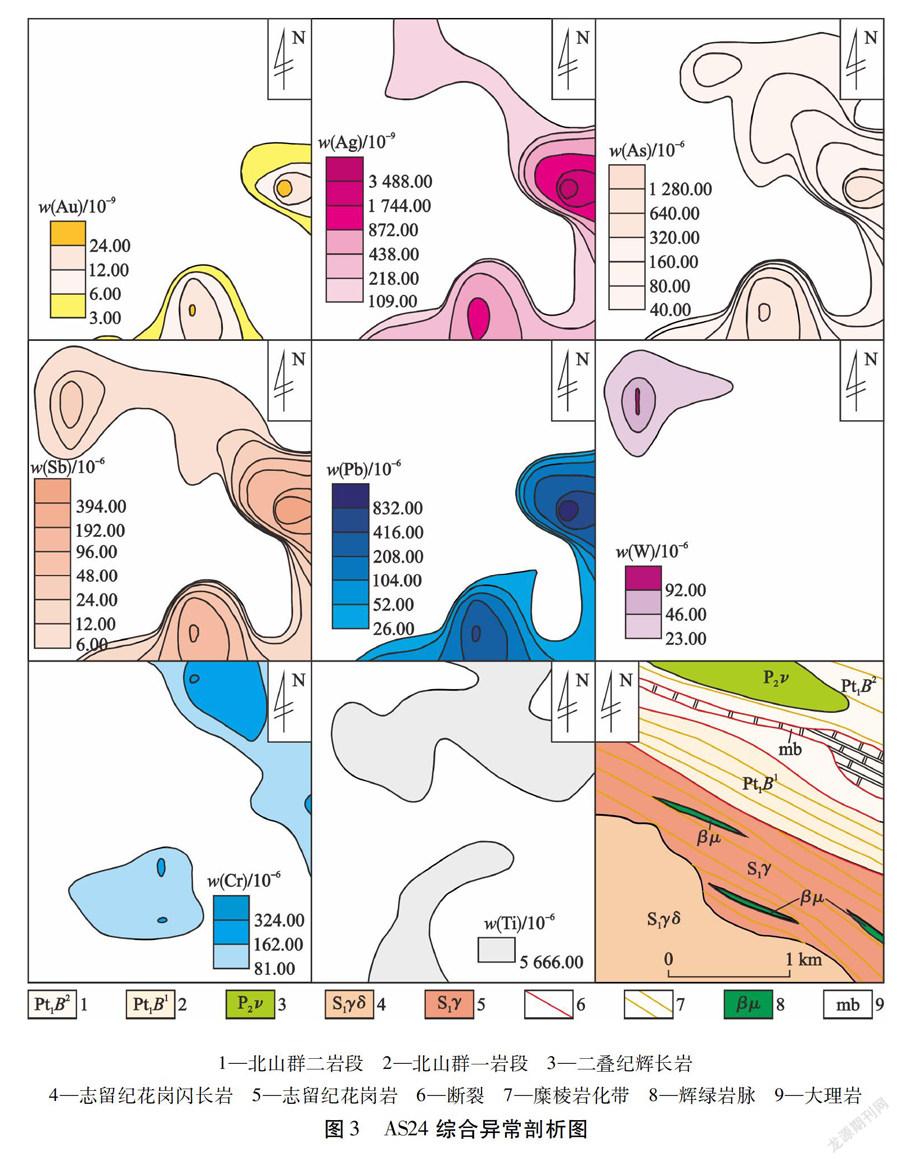

綜合異常AS24位于亂石山北幅阿木烏蘇南部,地理坐標為E99°10′31″~99°12′09″,N40°50′00″~40°51′26″,異常形態不規則。該綜合異常南北長2.6 km,東西寬2.3 km,面積4.2 km2,出露地層為北山群,巖性主要為一套變質巖建造;侵入巖有灰色片麻狀花崗閃長巖、肉紅色花崗質糜棱巖、輝長巖,以及輝綠巖脈、正長花崗巖脈;斷裂發育,由北向南分別為F1、F2、F3斷裂。其中,F1斷裂為北山群一巖段和二巖段的分界斷裂,斷裂內有多條石英脈沿構造線方向產出,走向上石英脈彎曲,傾向上延深不穩定。大理巖具揉皺現象。F2斷裂為北山群二巖段和三巖段的分界斷裂,其形成的斷裂破碎帶寬約40 m,斷裂破碎帶內有6條石英脈沿構造線方向產出,走向上石英脈斷續出現,發育角礫巖,具不均勻的褐鐵礦化。F3斷裂為北山群三巖段與志留紀片麻狀花崗閃長巖的分界斷裂,其形成的斷裂破碎帶寬約20 m,斷裂破碎帶以由綠泥石英片巖破碎形成的角礫巖為主,具有揉皺現象。

該綜合異常元素組合為Au-Ag-As-Sb-Pb-W-Sn-Nb-Cr-Ti(見表3、圖3),主要元素為Au、Ag、As、Sb、Pb,具有三級濃度分帶,異常元素從低溫元素到高溫元素均有出現,異常強度高、規模大,主要由Au36、Ag22、As32、Sb29、Pb18等單元素異常組成,異常套合較好。Au36異常面積0.39 km2,極大值79.00×10-9;Ag22異常面積1.76 km2,極大值10 000.00×10-9;As32異常面積2.05 km2,極大值4 921.60×10-6;Sb29異常面積2.39 km2,極大值1 454.40×10-6;Pb18異常面積1.19 km2,極大值2 410.00×10-6。

3 異常查證及找礦效果

針對AS24綜合異常進行了異常查證。異常查證工作先后經過了踏勘檢查、1∶1萬地質草測、1∶1萬土壤測量、1∶1萬激電中梯測量、1∶1萬高精度磁測、踏勘檢查、槽探工程、綜合研究、踏勘檢查、采樣線刻槽取樣等。

1∶1萬土壤測量共圈出Au元素異常8處、Ag元素異常6處、As元素異常6處、Sb元素異常8處、Mo元素異常7處、W元素異常4處、Pb元素異常2處、Zn元素異常2處、Cr元素異常4處、Ni元素異常4處、Ti元素異常3處、Nb元素異常2處。結合研究區地質特征及區域成礦特征,共圈出6處土壤綜合異常,認為其中 2處具有較好的找礦潛力,即土壤綜合異常AP2、AP4。

3.1 AP2土壤綜合異常特征及找礦效果

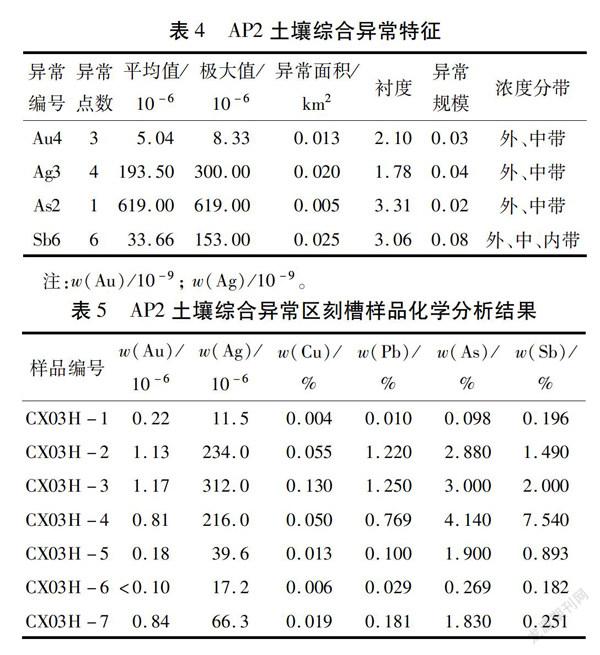

土壤綜合異常AP2元素組合為Au-Ag-As-Sb(見表4)。Sb元素異常具有外、中、內帶,Au、Ag、As元素異常具外、中帶。Au平均值5.04×10-9,極大值8.33×10-9,襯度2.10;Ag平均值193.50×10-9,極大值300.00×10-9,襯度1.78;As平均值619.00×10-6,極大值619.00×10-6,襯度3.31;Sb平均值33.66×10-6,極大值153.00×10-6,襯度3.06。Au、As、Sb元素異常套合好,與Ag元素異常局部套合。該土壤綜合異常賦存于北山群一巖段與二巖段的接觸帶,且有斷裂通過。因此,土壤綜合異常AP2具有較好的成礦潛力。

對該土壤綜合異常區進行了踏勘檢查,發現銻礦化、孔雀石礦化破碎帶1條。通過采樣線控制礦(化)體1條,長度大于100 m,寬度4 m。對該位置的刻槽樣品進行化學分析驗證,結果見表5。結果表明,Ag、Sb、Pb、Au、As元素富集強度高,分別達到邊界品位或工業品位。

3.2 AP4土壤綜合異常特征及找礦效果

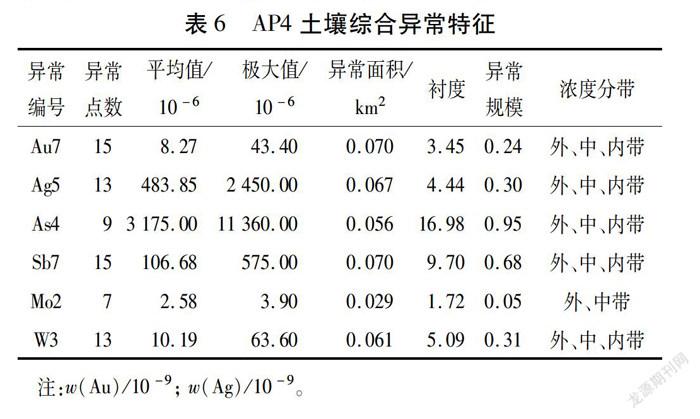

土壤綜合異常AP4元素組合為Au-Ag-As-Sb-Mo-W(見表6)。Mo元素異常具有外、中帶,其余各元素異常均具外、中、內帶。Au平均值8.27×10-9,極大值43.40×10-9,襯度3.45;Ag平均值483.85×10-9,極大值2 450.00×10-9,襯度4.44;As平均值3 175.00×10-6,極大值11 360.00×10-6,襯度16.98;Sb平均值106.68×10-6,極大值575.00×10-6,襯度9.70;Mo平均值2.58×10-6,極大值3.90×10-6,襯度1.72;W平均值10.19×10-6,極大值63.60×10-6,襯度5.09。各元素異常套合好,Au、Ag、As、Sb、W元素異常強度及襯度、規模均較大。該土壤綜合異常北側大部分賦存于北山群片巖中,南側位于花崗質糜棱巖中。結合元素組合特征及成礦地質條件,認為Au、Ag、As、Sb元素成礦潛力好。

對該土壤綜合異常區進行了踏勘檢查,發現了1條褐鐵礦化、硅化蝕變破碎帶,施工探槽5條。刻槽樣品化學分析結果顯示,Au元素無富集特征,Ag、As、Sb元素有礦化顯示。其中,Ag最高品位12.20×10-6,As最高品位1.18 %,Sb最高品位0.17 %。

1∶5萬土壤地球化學測量結果顯示,研究區異常強度高、規模大。1∶1萬土壤地球化學測量查證結果重現性好,異常強度、規模及元素組合與1∶5萬土壤地球化學測量結果基本一致。經踏勘,認為研究區成礦地質條件很好,土壤異常整體位于糜棱巖化帶內,破碎蝕變帶及次級斷裂較多,侵入體及后期巖脈極為發育,含礦熱液來源、運移、富集沉淀條件均較為有利。因此,研究區進一步工作發現新礦體的潛力大,同時對已發現的Au、Ag等多金屬礦(化)體加大勘查力度,有望擴大礦體規模。

4 結 論

1)研究區Au、As、Sb、Hg、Pb、Ni、Cr、Ag、Mo、W等元素富集系數、變異系數較大,是成礦的主要元素,成礦可能性很大。

2)聚類分析和因子分析顯示,Au、As、Sb、Pb、Ag是研究區最主要的中低溫熱液礦化元素,載荷元素高值區域時空分布上與斷裂、侵入巖及其圍巖接觸帶關系密切。

3)經1∶1萬土壤測量及踏勘查證,在土壤綜合異常AP2與AP4內發現Ag、Sb、Pb、Au、As等元素富集強度高,分別達到工業品位或邊界品位。其中,土壤綜合異常AP4內發現1條銀砷銻礦化體。結合成礦地質條件分析,認為研究區找礦前景很好,是尋找中低溫熱液型金銀砷銻多金屬礦的有利地區。對該區繼續開展工作,有望獲得突破性進展。

[參考文獻]

[1] 邵和明,張履橋.內蒙古自治區主要成礦區(帶)和成礦系列[M].北京:中國地質大學出版社,2016.

[2] 左國朝,何國琦.北山板塊構造及成礦規律[M].北京:北京大學出版社,1990.

[3] 李注蒼,楊志勇,蒲萬峰,等.內蒙古自治區阿拉善盟亂石山北等四幅1∶5萬區域地質礦產調查報告[R].蘭州:甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院,2017.

[4] 張新虎,劉建宏,梁明宏,等.甘肅省區域成礦及找礦[M].北京:地質出版社,2013.

[5] 李述靖,張維杰,耿明山,等.蒙古弧地質構造特征及形成演化概論[M].北京:地質出版社,1998.

[6] 楊振林,白文龍,謝懷平,等.陜西省留壩縣營盤一帶土壤地球化學特征及找礦方向[J].礦產與地質,2019,33(1):146-151.

[7] 藏金生,李詩言,蔡新明.化探中五個常用參數的應用[J].科技視界,2013(28):8-10,31.

[8] 馮治漢,劉元平,葉得金,等.甘肅省景觀地球化學特征初探[J].地球與環境,2002,30(3):68-72.

Soil geochemical characteristics and prospecting effect

in northern Luanshishan area,Alxa League,Inner Mongolia

Zhao Zhicheng,Jin Dingguo,Yang Zhiyong,Li Zhucang

(The Third Geology and Minerals Exploration,Gansu Provincial Bureau of Geology and Minerals Exploration and Development)

Abstract:The northern Luanshishan area is located on Amuwusu-Yingzuihongshan-Laodonggou gold-tungsten-antimony metallogenic belt(Grade Ⅳ).In order to carry out mineral survey quickly and accurately,the soil geochemical characteristics were preliminarily analyzed through 1∶50 000 soil geochemical survey.The comprehensive anomaly area with complex element combination,high anomaly intensity,large area and large scale was selected to trace the mineralization clues by means of reconnaissance inspection,1∶10 000 soil geochemical survey and trenching engineering,the enrichment intensity of Ag,Sb,Pb,Au and As was found high in AP2 soil comprehensive anomaly area,and a silver-arsenic-antimony mineralized body was found in AP4 soil comprehensive anomaly area.Based on the analysis of metallogenic geological conditions,it is considered that this area has good prospecting potentials,and is a favorable area for finding medium low temperature hydrothermal gold-silver-arsenic-antimony polymetallic deposits.

Keywords:soil geochemical characteristics;anomaly verification;gold-silver-arsenic-antimony polymetallic deposit;northern Luanshishan;Alxa League

收稿日期:2020-11-02; 修回日期:2021-03-06

基金項目:內蒙古自治區地質勘查基金(NMKD2013-32)

作者簡介:趙志成(1973—),男,甘肅涇川人,高級工程師,從事區域地質調查與固體礦產勘查工作;蘭州市七里河區蘭工坪路121號,甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院,730050;E-mail:476216244@qq.com