科學探究與工程實踐在課堂中的整合

曾美良 王微娜

【摘要】基于新版《義務教育小學科學課程標準》中多次提及的“工程”理念,在科學課堂中,正確理解科學和工程的關系,通過創設基于工程的科學情境,以及項目化學習與跨學科教學模式,從而整合科學探究與工程實踐,真正落實科學新課標理念,更好地培養學生工程思維和創新思維,促進學生科學素養的發展。

【關鍵詞】新課標;科學;工程;項目學習

一、基本概述

“工程”(engineering)這個概念最早出現在美國。2011年美國的《K-12年級科學教育框架》提出科學和工程實踐,跨學科概念、學科核心概念,以及2013年制定的《新一代科學課程標準》,進一步細化了工程教育這一概念以及相關的實踐指引。2017年初,我國教育部頒布了《義務教育小學科學課程標準》(簡稱“新課標”),也多次出現“工程”一詞。

在新課標中,科學與工程的關系多以“科學探究”與“工程設計”出現。科學探究在課標中分為8個環節:提出問題-作出假設-制定計劃-搜集證據-處理信息-得出結論-表達交流-反思評價。工程設計,在課標中出現在課程內容也指出了基本步驟:明確問題-確定方案-設計制作-改進完善。仔細分析,這二者并非矛盾也并非毫無關系。

如今科學課堂不斷在改革與創新,如何在課堂上更好地整合科學與工程,在科學探究中,滲入工程理念,探究工程問題,是非常值得探討的一個問題。培養學生工程思維與能力,注重實踐與應用,是真正實現有效科學課堂的一個重要手段。

二、基于工程的科學情境,培養學生工程思維及能力

科學課上,實驗各式各樣,但往往許多實驗在設計上,都與工程缺乏聯系,甚至部分實驗的“探究味”都不濃,2017年新版《小學科學課程標準》中“技術與工程”領域明確指出:科學的核心是發現,工程技術的關鍵是設計,工程是運用科學和技術進行設計,解決實際問題和制造產品的活動。所以,科學課堂應該把科學探究和工程設計聯系起來,只需教師在設計課堂時巧妙地創設一些情境將二者聯系上,讓學生一邊發現一邊創造,在設計與創造中,慢慢地發現更多科學原理和知識,解決實際問題,進行工程思維及能力的培養。

《白醋和小蘇打的反應》這節經典的實驗課,但是多數課堂都是設計白醋和小蘇打在燒杯中反應,觀察現象,收集氣體,檢驗氣體等環節。如果在課堂上,設置工程情境,完成白醋和小蘇打吹氣球的挑戰。那么學生需要思考如何吹起氣球?學生在了解白醋與小蘇打反應后可以產生氣體這一原理后,教師提問借助礦泉水瓶,需要進一步設計小蘇打與白醋如何放入礦泉水瓶子?最終學生設計與制作,將白醋提前裝入水瓶中,小蘇打裝入氣球中,再把氣球套在瓶口,提起氣球時,氣球內的小蘇打便能夠進入瓶中與白醋發生反應,這是一個封閉的反應環境,所以產生的氣體便能夠吹起氣球。另外,只需要把氣球小心拆下來,蓋好蓋子,便可以進行檢測瓶內的氣體的后續實驗。這個設計,很巧妙地把實驗變成一個挑戰,完成吹氣球的任務,制作過程也培養了學生的動手能力和細心程度。這個實驗變從原本簡單的實驗室科學實驗,變成簡易任務、設計與制作的簡單工程問題。

《污水與污水處理》一課變身污水處理競賽:各組制作一個污水凈化器。身邊常見材料:活性炭、石英砂、細沙、青草、紗布、餐巾紙、樹葉、明礬粉末、濾紙等材料供學生選擇,每組只能選擇其中6種材料,分層裝入空的過濾器中。學生首先要了解污水有哪些特點?污水處理的方法和流程,同時要清楚各種材料的作用與優缺點。所以,學生在親自體驗了污水凈化的困難之后,更能深切地感受環境污染帶來的弊端。于是這節便由以下環節構成:討論自學→設計→制作→展示→改進→工程創造。

在小學科學課本中,還有許多相關實例,如在三年級磁鐵相關單元中,鼓勵學生運用磁鐵性質制作一個磁鐵玩具;五年級的制作太陽能熱水器課程;在六年級《抵抗彎曲》中,讓學生設計快遞物品的保護套等,此類課程在科學課堂中需要學生學會探究,如果加入相應的工程情景,促進學生實踐和思考,有效地鍛煉學生工程思維及能力。

三、項目化學習與跨學科教學模式,培養學生的綜合素質

項目式學習(PBL)是以項目作為驅動力,注重將離散的知識融合,使之形成結構。而新課標在實施建議中,也出現STEM這個詞,即科學(science)、技術(technology)、工程(engineering)、數學(mathematics),這是一種以項目學習、問題解決為導向的課程組織方式,有利于學生創新能力的培養。近年來,也由此延伸出STEAM(科學science、技術technology、工程engineering、藝術art、和數學mathematics),以及廣州提出的STEEN(科學science、技術technology、工程engineering、環境environment和自然nature)科學教育理念,都是倡導跨學科學習方式,其中科學與工程的聯系非常緊密,可見在科學課堂融合工程,可以更好地促進科學課的結構生成。

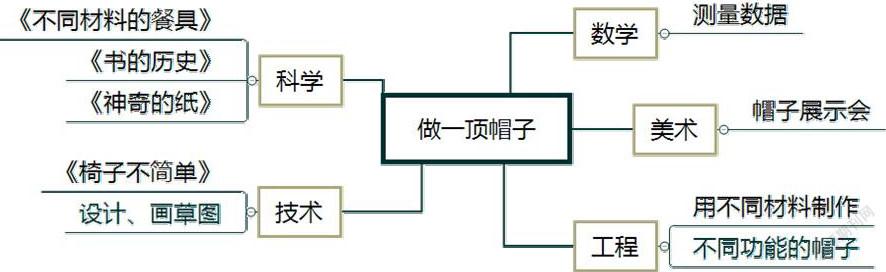

2018年最新的教育科學出版社二年級上冊《科學》書中第二單元便可以整合成一個項目式學習方案。以最后一課《做一頂帽子》為項目主體目標,在此課之前,學生通過學習《不同材料的餐具》《書的歷史》《神奇的紙》等課程,認識了不同材料的特點及作用。《椅子不簡單》一課認識了許多物品需要多種材料制作完成。在本課中,教材提出“你能用不同材料做出不同功能的帽子嗎?”這個問題,明確“做帽子”的任務,而且強調帽子的功能。接著以三個步驟引導學生:設計、選材料、畫草圖→量一量、做一做→帽子展示會。

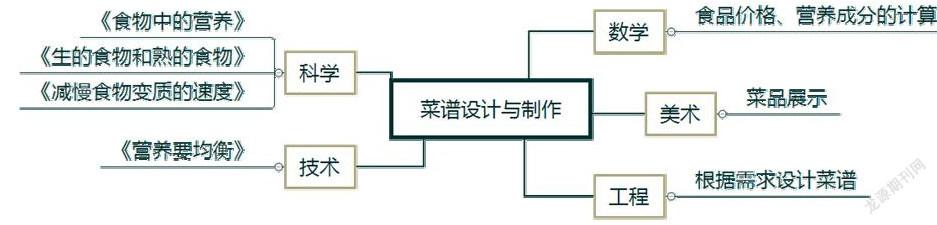

溫州市陳素平名師工作室研究項目成果《菜譜設計與制作》是一個非常典型的項目化學習案例。該案例是科教版《科學》四年級下冊第三單元《食物》,通過整合《食物中的營養》《生的食物和熟的食物》《減慢食物變質的速度》《營養要均衡》幾節課程,將學生的學習置于真實的生活情境,最終以“一周菜譜”的形式展示成果。

此類項目學習,便是很好地結合了科學、工程、數學甚至美術等學科知識,對于學生的綜合發展,培養發散思維能力非常有意義。

四、結語

2017版新課標前言部分明確指出了科學素養的概念:“科學素養是指了解必要的科學技術知識及其對社會與個人的影響,知道基本的科學方法,認識科學本質,樹立科學思想,崇尚科學精神,并具備一定的運用它們處理實際問題、參與公共事務的能力。”

新課標第四部分“實施建議”中指出要“動手動腦做科學”,同時倡導“開展探究式學習,但是不要把探究式學習作為唯一的科學學習方式。”這些建議非常值得科學教師思考,將工程引入科學課堂,正是更好地促進學生探究式學習與跨學科學習非常好的方式。同時關注新課標“技術與工程”領域理念,整合科學與工程,從原本在課堂中學習科學知識,改變為運用科學知識,解決實際問題,進而形成工程成果,真正實現培養學生科學素養的目的。

五、參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育小學課程標準(2017年版)[s].北京:北京師范大學出版社,2017.

[2]郭貝妮.基于項目的學習-PBL-在小學科學教學中的運用[J].中國校外教育,2014(12):266

[3]趙中建.在課堂中整合工程與科學[M].上海:上海科技教育出版社,2015

[4]馬學軍.本土化詮釋科學教學理念[J].科學課,2016(5):卷首

[5]邸澤民.當科學課遇上項目學習.中國教育新聞網-中國教師報

【本文是廣州市增城區教育科學“十三五”規劃(2017年度)課題《基于核心素養框架下學生工程思維及能力培養策略研究》(課題編號:ZC2017003)的階段性成果。】