絲綢之路上的印度琵琶研究(上)

周菁葆

摘要:關于絲綢之路上的印度琵琶歷史,國內還沒有專門的研究,雖然有一些文章提到印度琵琶,但是缺乏系統的介紹與研究。特別是有關五弦琵琶的歷史,過去都認為是發源于印度,實際上美索不達米亞才是長頸直項琵琶的發源地。傳入希臘后形成一種叫pantur的梨形棒狀直項琵琶。隨著古代希臘音樂文化的東侵印度,五弦琵琶才在pantur的基礎上完成。

關鍵詞:絲綢之路? 琵琶? 東漸? 印度

一﹑印度歷史概述

印度文化歷史悠久、根基深厚,在世界文化史中占有著重要地位;在印度輝煌燦爛的文化體系中,印度的宗教文化是印度文化的重要組成部分。印度古代文化的產生和發展最早可追溯到印度河流域出現的“哈拉帕文明”和“吠陀文明”。早在公元前2500年左右,以哈拉帕和摩亨佐·達羅(哈拉帕和摩亨佐·達羅為公元1922年印度考古學家發掘的遺址,分別位于印度河的上游和下游)為中心的文化成為了印度文明史的開端。哈拉帕文明是由較早到達印度次大陸的達羅毗荼人所創造,它對后來出現的吠陀文明有著深刻的影響。吠陀文明是雅利安人創造的文明,從公元前1500年雅利安人進入次大陸以來便成為了印度文化的主體。

吠陀文化在印度文化體系中有著深厚的影響,如今占據統治地位的印度教,亦為以吠陀文化為主體的婆羅門教與當地多種教派合并的結果,其中,印度教的宗教教義在印度文化體系中占據著重要的地位,極大地影響著印度社會的文化變遷。同時,印度教將宗教儀式作為宗教實踐的主要形式,恒河火祭儀式成為印度教宗教實踐的典型代表,這種結合了音樂、語言、文學、肢體動作等多種因素為一體的宗教儀式成為了宗教思想代代相傳的重要手段,促使印度教教義滲透到印度教徒的生活中①。

歷史上,古代印度包括了印度、巴基斯坦、孟加拉等國的領土,是當今南亞次大陸的地理統稱。印度北枕西喜馬拉雅山脈,南接印度洋,東瀕孟加拉灣,西臨阿拉伯海,它是連接東西方海上交通的重要通道,占有十分重要的地理位置。特殊的地理位置對印度社會歷史的發展有著極大的影響,它使得印度成為世界上文明最早開化的國家之一。

公元前6世紀~公元前5世紀之間,波斯國王居魯士二世、大流士一世先后入侵印度,使印度河流域一帶并入古波斯帝國版圖,這樣,波斯人的文化、建筑和藝術便進入印度西北部一帶,這些因素也永久性地留存在印度的宗教建筑和藝術之中。波斯人對這一地區的控制持續到希波戰爭時期,波斯入侵希臘時,薛西斯一世還從犍陀羅等地調集了一支軍隊參與了戰爭。波斯人對西北印度的控制至公元前4世紀。

二﹑古希臘傳到印度的琵琶

公元前334至公元323年之間,馬其頓王亞歷山大大帝率領馬其頓——希臘大軍征服古波斯帝國,全面征服小亞細亞、伊朗和中亞巴克特里亞。公元前328年,亞歷山大大帝入侵旁遮普地區,三年后,馬其頓-希臘人被迫撤出印度。亞歷山大的遠征給中亞和印度帶來了遙遠西方的古希臘文化和藝術,馬其頓-希臘人在征戰的路途中建立了無數希臘化的城市建筑,給遙遠東方帶來了古典主義建筑、雕刻、繪畫和工藝,給東方各國留下了難以磨滅的深遠的文化印跡②。

印度的歷史錯綜復雜,從希臘人入侵到貴霜人建國,從貴霜衰敗再到嚈噠入侵,西北印度的歷史錯綜復雜,希臘人和北方南下的很多民族在這里先后建立國家。但至少我們有必要把印度上古歷史的幾個重要階段弄清楚。其次,對于藝術史來說,古波斯人和亞歷山大的入侵對于印度都極為重要,這樣,我們可以解釋,在佛教藝術中除了印度本地的特色,那些波斯因素、希臘化藝術等因素是從何而來(圖1)。

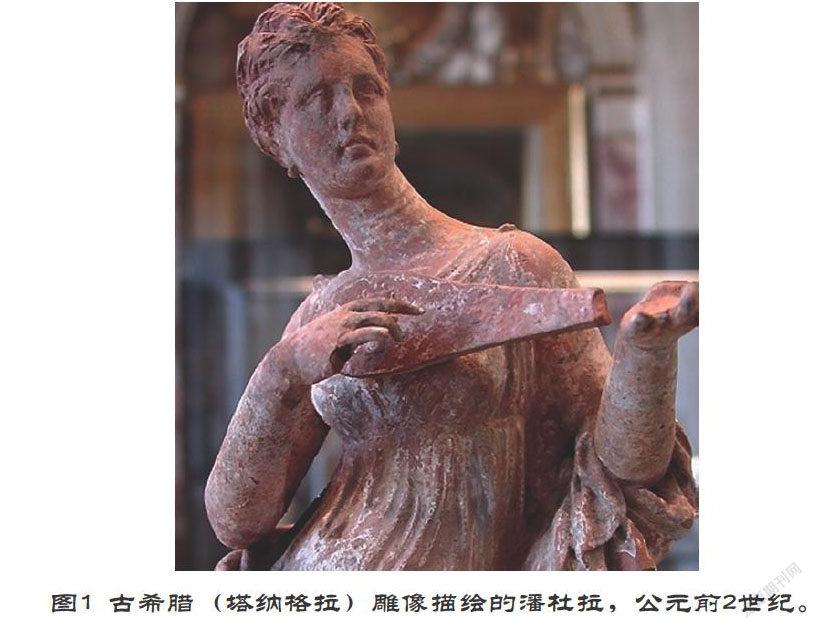

古代美索不達米亞的長頸琵琶西漸到歐洲后,首先在希臘產生了新的棒狀梨形長頸琵琶。因為兩河流域阿卡德人繼承了蘇美爾人的傳統。他們對蘇美爾人的樂器做了修改,并補充了本身獨特的成就,并用pantur來稱長頸琵琶。這種樂器的名稱與樂器本身都傳到了古希臘,古希臘(塔納格拉)雕像中描繪的pantur,是公元前2世紀的文物,這個樂器中保留了琴體部分,琴頭已經剝落。但是與后世印度五弦琵琶的造型還是非常相似的。這種樂器對印度的琵琶產生了深遠的影響③。

雖然公元前6世紀~公元前5世紀之間,波斯國王居魯士二世、大流士一世先后入侵印度,使印度河流域一帶并入古波斯帝國版圖,這樣,波斯人的文化、建筑和藝術便進入印度西北部一帶,但是,印度人沒有采用波斯人的曲項琵琶,而是在希臘琵琶的基礎上發展成為五弦琵琶。

三﹑貴霜王朝時期的琵琶

貴霜王朝建立于公元1~3世紀,領土從阿姆河流域至恒河流域,是印度歷史上的大帝國。貴霜王朝促進了東西方的交流與融合,發展了印度﹑希臘﹑羅馬、波斯多種文化相混合的貴霜文化。貴霜時代初期,佛教由早期的小乘佛教向大乘佛教轉變。這一時期佛教雕塑藝術在希臘雕塑藝術的影響下,發生了重大變革。貴霜王朝的時代是佛教舞蹈藝術興盛的時代,其藝術風格從古風風格向古典風格轉變。

傳說巴克特里亞希臘人國王米南德,亦稱彌蘭陀,曾與印度高僧那先比丘討論佛教教義,后來編纂成佛教名著《彌蘭陀問經》,漢譯《那先比丘經》。在米南德發行的錢幣上鐫刻著佛教的標志法輪。由于希臘文化的滲透,巴克特里亞變成了犍陀羅藝術的搖籃④。

貴霜人亦稱印度——塞西亞人,原系中國敦煌與祁連山一帶的游牧民族月氏的一支。公元前2世紀,月氏受匈奴逼迫西遷,約公元前130年移徙到烏滸河流域,占據巴克特里亞。

貴霜全盛時期的統治者迦膩色迦(約公元78~144年在位)。征服了東印度恒河流域中游,勢力遠達貝拿勒斯,把貴霜統治中心從中亞移至犍陀羅地區,定都布路沙布邏(今白沙瓦),史稱第二貴霜王朝(約公元78~241)。迦膩色迦稱霸中亞,君臨北印,使貴霜帝國與中國、羅馬、帕提亞并列為當時世界四大強國之一。當時犍陀羅是中國與羅馬之間通商的“絲綢之路”的中轉站,東西方貿易與文化交流的中心。

馬圖拉(舊譯秣菟羅,或譯馬土臘),距今印度首都新德里東南141公里,位于北方邦恒河支流耶木納河西岸,地處連接印度中部與西北部的交通要沖,恰恰在犍陀羅、華氏城與西海岸之間商路的交叉點上,因此馬圖拉自古是商業繁華的重鎮,霜時代又成為貴霜帝國的東都。貴霜時代,馬圖拉雕刻在貴霜王室庇護和城市貴族、富商、名妓與高僧贊助下日趨繁盛,形成北印度一大藝術流派——馬圖拉派。馬圖拉與犍陀羅并列為貴霜藝術的兩大中心。

貴霜時代,南印度安達羅國的一大藝術流派——阿馬拉瓦蒂派與北方的兩大藝術流派犍陀羅派和馬圖拉派鼎足而三,并立爭雄⑤。

貴霜王朝的琵琶圖像如下:

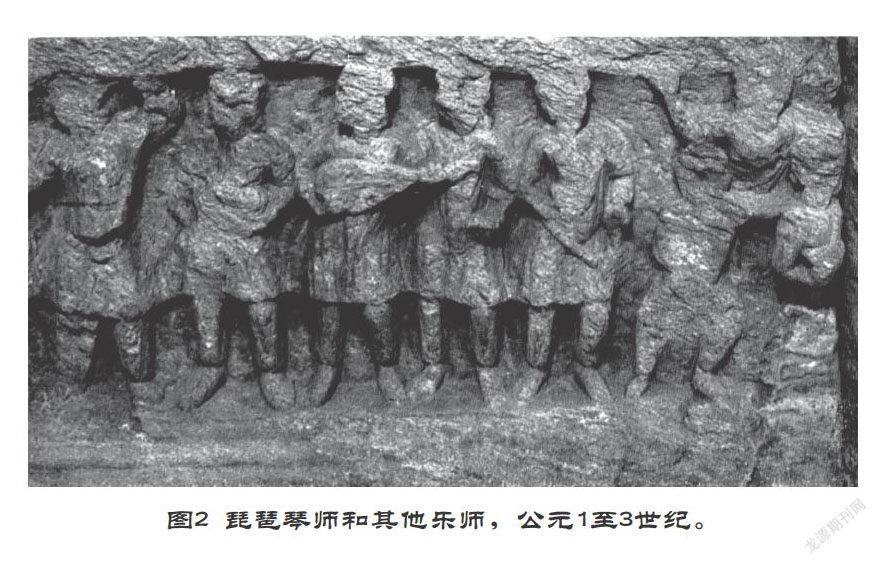

1.這幅壁畫刻畫了六位樂人形象。中間一位正在演奏琵琶。左手執撥彈奏,右手按弦。共鳴箱是梨形,比波斯的小。似乎是曲項琵琶,圖中描繪的不太準確(圖2)。

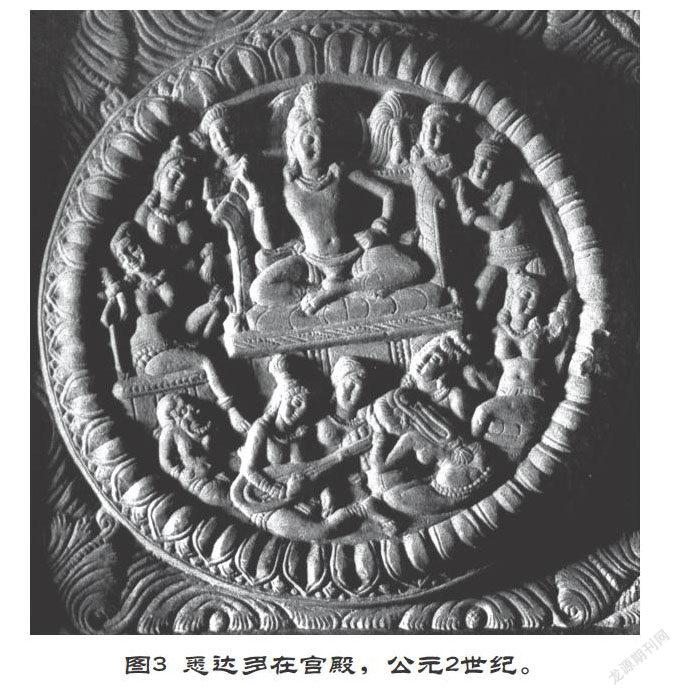

2.這是描繪菩薩下凡眾樂師迎接的圖像。下方一位正在演奏五弦琵琶。因為有5個弦軸。共鳴箱是梨形,長頸直項琵琶。還有一位演奏橫笛,其他翩翩起舞的舞者幾乎是裸體的姿態(圖3)。

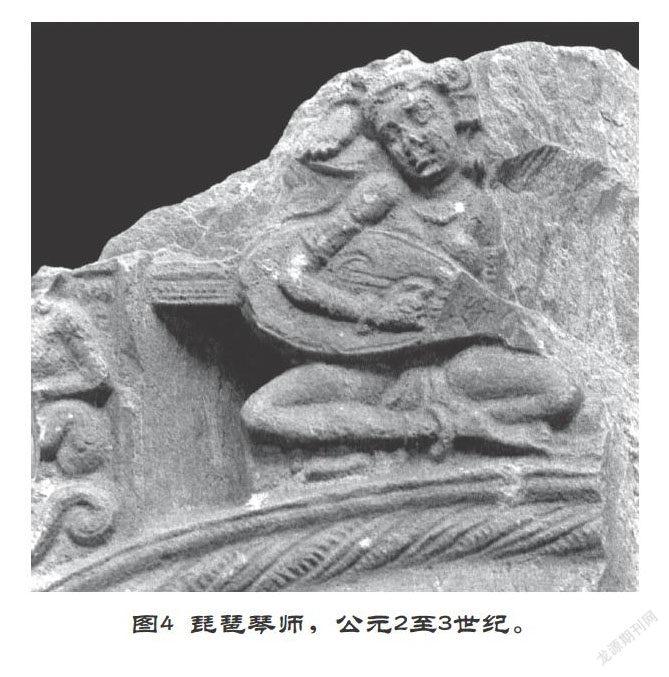

3.這幅浮雕已經脫落,只可以看見半幅圖像。琵琶是梨形,演奏者右手執撥彈奏,琴體上半部分已經脫落。應該也是棒裝的直項琵琶(圖4)。

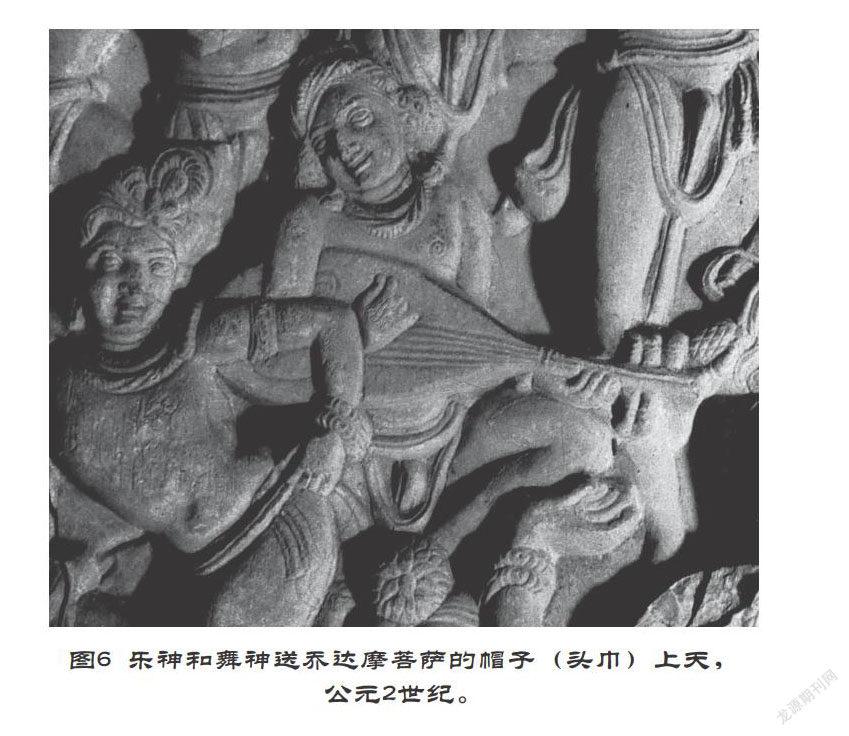

4.這是伎樂供養圖,上方悉達多王端坐,周圍伎樂供奉。圖下方有一位女子長者彈奏五弦琵琶。右手執撥,左手按弦(圖5)。

5.這是供奉悉達多菩薩畫像的一幅特寫。一位女子裸體,身披瓔珞,正在彈奏琵琶。從圖中可以明顯看出是五弦琵琶,不僅有5個弦軸,還刻畫出5根琴弦的圖像(圖6)。

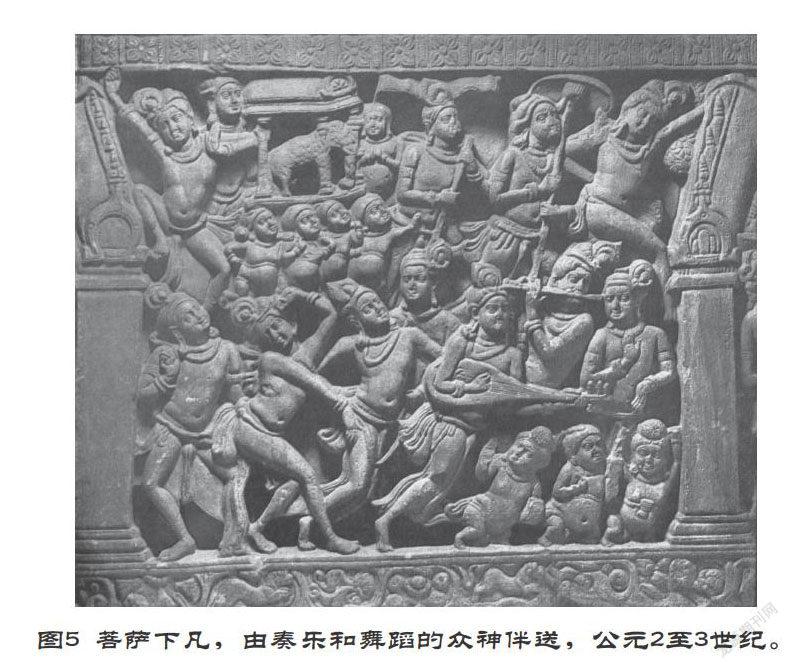

6.這幅壁畫描繪了供奉悉達多菩薩的全景圖像。人物形象眾多,其中一位正在演奏琵琶。從圖像中明顯看出是五弦琵琶(圖7)。

四﹑笈多王朝時期的琵琶

公元4世紀初葉,笈多王朝(約公元320~550年)從北印度比哈爾一帶的古國摩揭陀崛起,繼孔雀王朝之后,建立了印度人統一的大帝國。320年,旃陀羅笈多一世(約320~335年在位)創始笈多紀元,定都華氏城。其子沙摩陀羅笈多(約335~376年在位)征服了北印度全境和中印度大部,舉行了馬祭大典,遠近諸國紛紛臣服。旃陀羅笈多二世(約376~415年在位)號稱“超日王”,戰勝了西印度的塞族統治者,文治武功盛極一時。

笈多時代是印度佛教舞蹈藝術的鼎盛時期。盡管當時佛教已隨著印度教的興盛而在印度本土日漸衰微,但在笈多王朝寬容的宗教政策庇護下,佛教哲學與佛教樂舞藝術仍然繼續向巔峰發展⑥。

棒式五弦琵琶一直是典型的印度樂器。這要提到的是,這類樂器的圖像出現在笈多王朝時代的浮雕、帕那瓦遺址的浮雕上以及在馬德拉斯以南約60千米處的摩摩羅浦羅(或稱摩訶巴利普羅)石廟里。

笈多王朝時期的琵琶圖像如下:

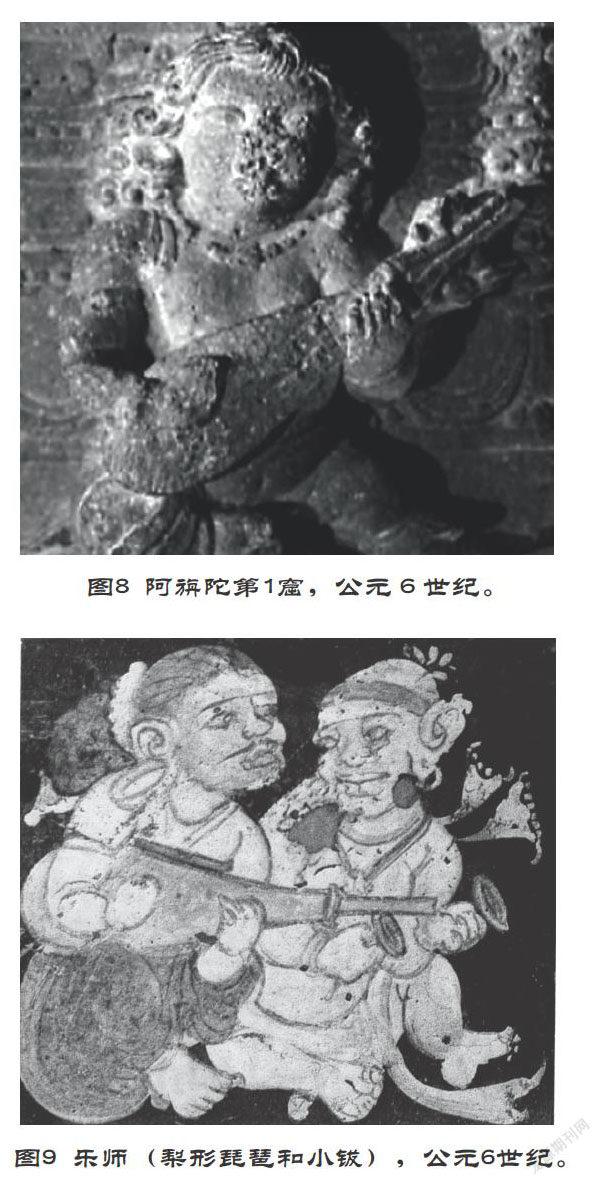

1.這是阿旃陀石窟壁畫中的琵琶,棒狀直頸,有4個琴軸。是一個四弦琵琶(圖8)。

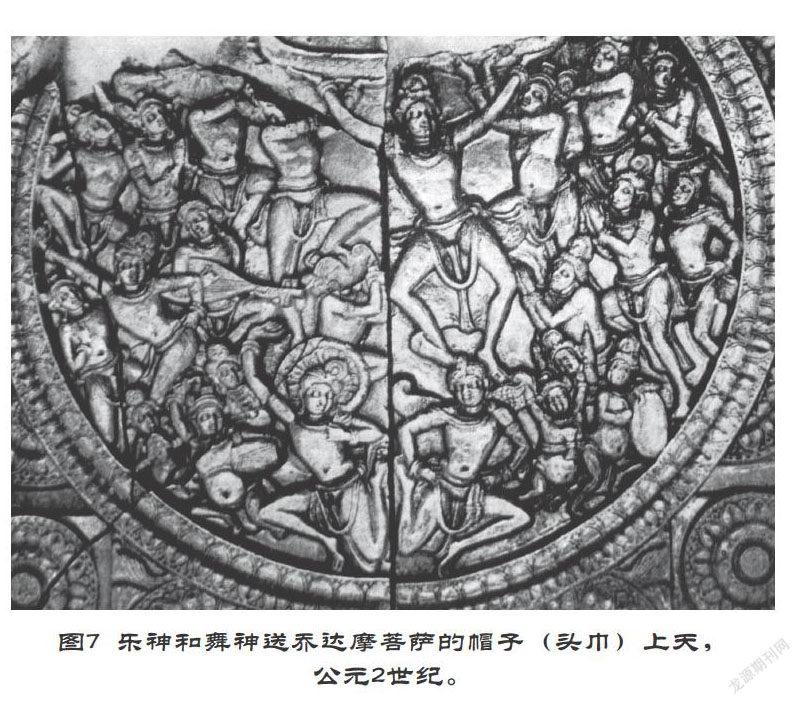

2.這幅圖像描繪了兩位女性,正在演奏琵琶和銅鈸。從圖像中看出,演奏的琵琶是梨形棒狀直項琵琶(圖9)。