古巷改造體驗傳統,融入現代

丁云

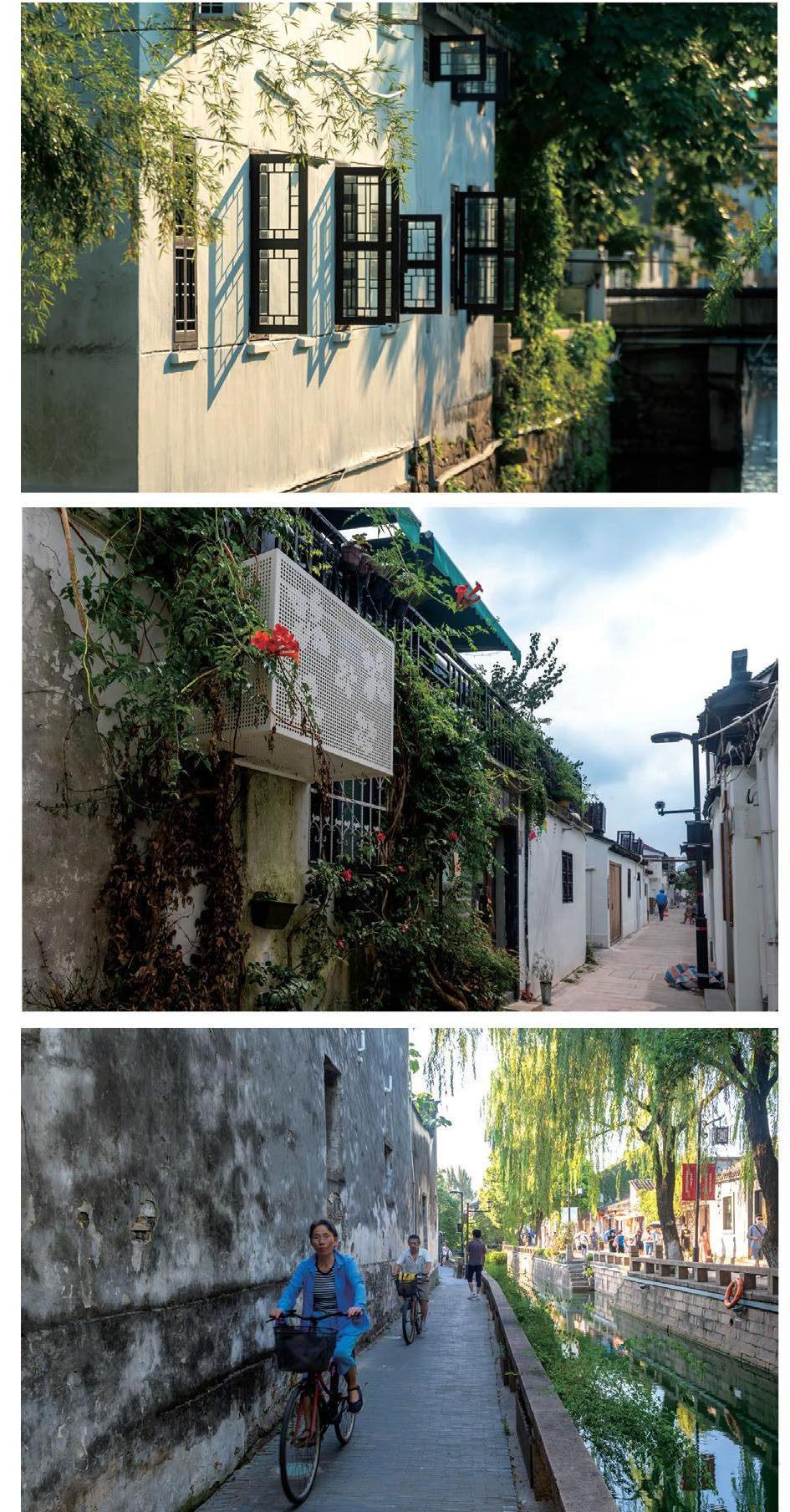

經歷了磨人磨事的春雨和梅雨,蘇州進入持續炙烤的三伏,大儒巷和丁香巷的修繕改造,輪廓畢現,愈發引人期待。

作為2021年姑蘇區古保委啟動的“歷史文化特色街巷”打造項目,兩條巷子均位于平江歷史街區內,一東一西,一條生活化,一條商業化。不久前,來蘇參加“城市遺產保護與城市發展”專家研討會時,中國文物學會會長單霽翔表示,在城市復興、城市更新、城市織補的過程中,需要積極推動古城有機更新,讓居民既能體驗傳統文化又能融入現代生活,讓游客感受到撲面而來的地域特色和時代風采。大儒巷和丁香巷的修繕改造,恰是代表。

老巷改造 不同功能配套不同,對味兒?

以明代大儒王敬臣居此而得名的大儒巷,附近有四通八達的弄堂可通向南石子街、南顯子巷、肖家巷。這條長400米,路寬7米的巷子,本身就內容豐富,有丁宅、德鄰堂吳宅、昭慶寺、端善堂潘宅,舊時還有老眼目司廟,關聯人物除了國學大師王敬臣,還有狀元潘世恩、南陽學子韓崇、民族資本家丁春之、水利專家潘鎰芬等。

在歷史的演變與推進中,巷子的功能越來越多元、復合。宋代以前,大儒巷兩側以居住為主,兼具了部分宗教功能;明清時期,周圍出現宗廟祠堂、行業會所等功能;新中國成立后到改革開放前,部分寺廟因被改為工廠,巷子就有了工業功能;再后來,受到一西一東的觀前街和平江路的影響,銜接其間的大儒巷沿街出現了商業。

如果把視線半徑再拉大,大儒巷周圍隱身更多歷史遺存,既有大量文物保護單位、控保建筑,也有古井古樹古駁岸之類。改造之前的調研就認為,作為一條歷史悠久,承載大量歷史記憶,先賢名士輩出的街巷,根據此前的多項規劃,巷內文化體驗也足夠豐富,只是當時的狀況有缺憾:街巷人氣不勻,步行空間不足,基本公共配套不足,品質有待提升。

例如大儒巷僅是作為一條“車行通道”,而非“友好步道”:一部分居民雜物和非機動車隨意占用人行道,加之沿街擺放的居民種植的綠植等,人行道寬度僅有1米。車道兩旁若有違章停泊的機動車輛,就進一步壓縮了行人的步行空間。而作為銜接觀前街與平江路,可休閑可商業的街巷,巷子里也缺少可供人歇腳的地方。此外,沿街的景觀風貌也差強人意。

與大儒巷的公共文化商業氛圍不同,丁香巷就是一條典型的居住類街巷,沿街住著大量居民,他們種花養鳥,喝茶乘涼,電瓶車進進出出,生活氣息濃郁。

大儒巷 信步街頭,從歷史回顧中展望未來

大儒巷“儒”“雅”不已,改造以人為本,中心點是打造出一個安全、品質、個性的復合型街巷空間。

什么是安全的?慢行優先,步行有道,設施可靠。大儒巷內慢行空間不足,“對于車流輛不大的城市街道而言,不作拓寬,而采用共享街道的形式。”方案中解釋,即是將機動車區域改造為混行區域,留給行人更多步行空間。你能在新改造的大儒巷看到,機動車道被整體抬高,與兩側人行道齊平,新的車行道和慢行道是通過不同的路面鋪裝劃分的。

這樣改造帶來的另一個好處是,可以在有需要時,靈活地將有限空間應變為一個小型廣場,在大儒巷通平江路的入口,在昭慶寺門前,都有此類設置考慮。此外,巷子里還可以找到幾位大儒的身影。

不僅有大儒作標志,銀杏也是大儒巷標志。昭慶寺曾作為平江區大儒中心小學校園,當年昭慶寺里是有一棵明朝時種下的老銀杏的,這與大儒巷從前叫“大樹巷”有關聯。如今老銀杏已不在,但銀杏依舊是大儒巷“文”“儒”的標志,因而巷子里定制的空調外機罩上有銀杏葉圖案;原有法國梧桐根系影響到巷內路面地下管網,行道樹已改種銀杏。

水陸并行、河街相鄰,也曾是大儒巷的布局,河道原在巷的南側,1958年填塞成路面。此次改造試圖通過某種方式再現這種歷史記憶。在巷內姑蘇區少年宮門口,打造了一個L形水池的街巷景觀,象征往昔的河道;一塊翹起的石板,講述了河道當年因城市建設填河造路而消失的歷史追憶;水池中一塊大理石形似小舟造型,則寓意大儒巷河上也曾泛過舟。

丁香巷 悠哉悠哉,一巷姑蘇生活風情錄

丁香巷沿街,三三兩兩擺放著已經送到的馬槽盆和花缸,正待天氣適宜時栽種。

對丁香巷,改造目標是要彰顯蘇州傳統街巷風貌、保持老蘇州原生態生活氣息、提升居民生活環境品質,這些就從整治提升整條巷子的人居環境,重點打造巷子兩頭入口,中段見縫插針地營造若干節點等處著手。

基本的人居環境提升,涉及立面整治、景觀提去升、管線整理、箱體美化、路面修補等。巷子里有大量散亂的窨井蓋,因涉及路面、管線等,近期無法拆除更換,遂采取修補的方式,減少噪音,同時消除安全隱患;年久失修的墻面重新清潔粉刷;門窗上破損、與古城風貌不協調的雨棚,全部更換成小青瓦下支撐防腐木雕刻的雨棚;更換一些居民小院的門窗、掛落;將進出院落的臺階砌成坡道,方便居民電動自行車輛通行;巷里、墻上的箱體都套上了帶有丁香花圖案的外殼,美觀整潔,又有標志性特色……

呼應戴望舒的《雨巷》,丁香巷西入口,與平江路的交界處,懸掛了數十把輕巧的雨傘。白天,雨傘隨風輕輕飄舞;夜晚,燈光仿佛夜空中閃爍的星光。入口南側設置了一處打卡文化背景墻,兼具丁香巷獨有的標識功能。

與倉街交界的巷子東入口,利用東側一對古井和一小塊場地,設置了微景觀“丁香園”,可以休憩,更可以拍照留影:園內置入了一個帶有丁香花和蘇式元素的四頁構筑物,從不同角度透過這個構筑物,便可以取得不一樣的景,拍得不一樣的打卡照。

丁香巷本身不寬,且以民居為主,改造便以不影響居民生活空間,兼顧滿足居民生活需要、提升居民生活品質為上。提升多是通過局部極其微小,幾乎不占額外空間的創意景觀,比如轉角的微空間,零散的見縫插綠,一面小花墻,一處百花廊架等,來達到提升街巷顏值的目的。

——以節孝街巷為例