歷久且彌新有一種時尚,叫蘇州

向煜

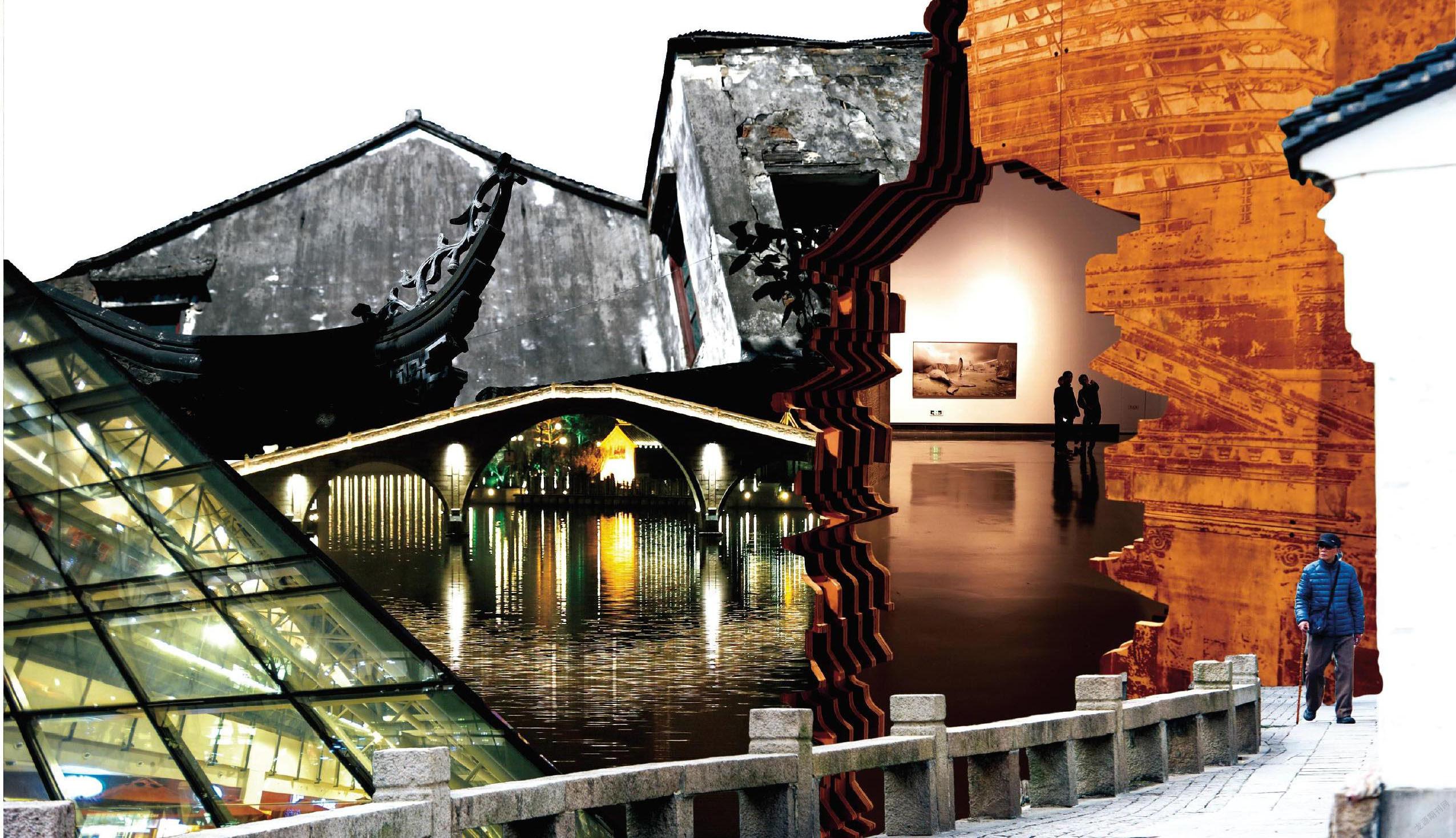

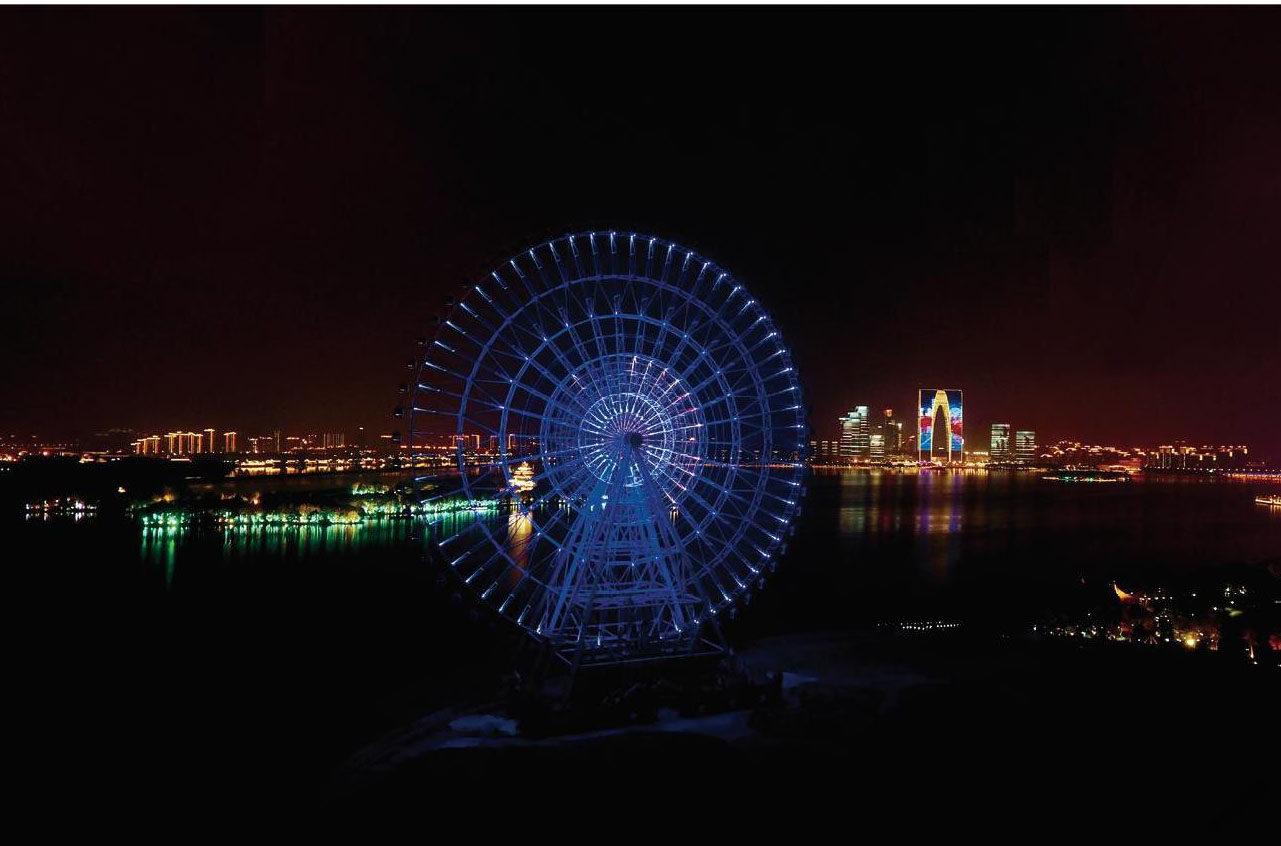

空中鳥瞰蘇州,從平江路到湖西CBD,從大運河到金雞湖,從傳統街區到商業綜合體,從城市公園到大型游樂場,從太湖山水到獨墅湖畔三大產業園……一座兼具姑蘇繁華與國際摩登,既保留傳統又大膽追求現代的時尚之城躍然眼底。

“時尚”的詞意是指“時興的風尚”,其涉及經濟社會發展的方方面面。但無論哪個方面,時尚的共性都應該是走在前沿、引領潮流、積極向上、不斷創新且被大眾認可的。

時尚之于一座城市,是不斷更新的城市面貌,是觸手可及的美好新生活,是無處不在的獲得感和幸福感,是于城市角角落落綻放出的新鮮活力。蘇州,這座歷史名城,千百年來都與時尚緊密相連,可以說,時尚已經成為了蘇州的一種態度。

在這種態度的指引下,勤勞聰慧的蘇州人將時尚的因子融入到了方方面面,逐漸形成了現代的、文明的、健康的生產生活方式,并讓蘇州城在歷史長河之中,能夠始終富有品位,充滿韻味,成為充滿生機、開放進取、品質卓越的時尚之城。

規劃的遠見與魄力

當代年輕人,喜歡討論顏值,而看一座城市是否時尚,顏值是先決條件之一。

當然,城市如果按照顏值來劃分,我們有信心蘇州應該會被列入高顏值行列。毋庸置疑,這是一座美麗的城市,這份美麗的背后,既有粉墻黛瓦,又有高樓大廈,很多來蘇州的朋友也會驚詫于這座城市獨特的格局與畫風,古今交融,錯落有致。

能夠做到這一點,離不開城市的規劃。如今的蘇州,提到規劃總是繞不過蘇州工業園區的“一張藍圖繪到底”,事實上這是一座一直由規劃引領的城市。

了解蘇州歷史的人都清楚,蘇州古城自2500多年前,由伍子胥規劃設計落成后,就幾乎沒有移動過,一幅《平江圖》便是最好佐證。透過這張圖紙,我們能夠清晰看見當年蘇州的城市規劃——八座水陸城門,兩套水陸相并行的交通系統,七條河流縱貫南北,十四條橫越東西,前門是街,后門是河,人們印象中的江南水鄉風貌,從那時起就流淌在這片土地上。

2500多年來,作為蘇州城中心的蘇州古城,位置幾乎不曾改變,其實不僅是位置沒變,就連許多橋、街巷和建筑的名稱都沒有變,即便經歷了重新建造、修修補補,整個城內的格局大致維持了原樣。值得一提的是,蘇州古城沒有百米高樓,城中心限高只有24米,重建于南宋年間的報恩寺塔是古城內最高的建筑。

歷史的車輪滾滾向前,蘇州城市規劃在做好古城保護的同時,其他區域的建設從未被忽略,且“青山綠水”“新舊分開”的理念,始終貫穿在蘇州城市規劃之中。保護和建設“四角山水”向來是蘇州市的規劃重點,而一個古城區,東西兩側園區與新區共同發展的“一體兩翼”同樣深受重視。

一邊保護、一邊發展,小城姑蘇邁向大城時代的進程中,蘇州的城市規劃始終起著引領作用,成就了如今蘇州“雙面繡”的城市印象——城市風貌兼具歷史與現代,山水人文飽含詩情與畫意,都市生活便捷且摩登。

老底子里的精致和堅守

“蘇州好,城里半園亭。”始于春秋,盛于明清的蘇州園林,不僅數量上優勢明顯,其在藝術價值上也是舉世聞名。造園者們在有限空間內設計出獨有的園林建筑,再通過疊山理水,栽植花木,以及運用大量書畫、雕刻、碑石和各類擺件來反映哲學理念、文化意識和審美情趣,一泓清水,一疊假山,一片宅院,組合成一個個小小的園林,讓人“不出城郭而獲山水之怡,身居鬧市而得林泉之趣”。

漫步在蘇州的古典園林中,處處體現著江南文化中的淡雅與精致。是啊,散落在城市間的私家園林,其當初的主人很多是無心爵祿的吳中名士,以及崇尚風雅的文人官僚與富家商賈。他們將自己的心境,植入了園林之中,熏陶了一代又一代的蘇州人——活得精致,看似對萬事萬物秉持著超凡的心態,但卻因骨子里對美好事物的堅守,讓這座城市產生了一個又一個經典之作。

這些經典又引領著時尚,蘇繡、盆景、核雕等等蘇作精品,一代代能工巧匠的堅守,讓它們成為全球很多人的心頭好,即便是歷經千年,依然領潮流之先風。

同樣的,在日常生活領域,蘇州人也處處體現著精致的本色。就拿飲食來說,“民以食為天”“不時不食”,蘇州人對食物的考究,以及烹飪出美食的豐富與精細,一次次被文學和影視作品呈現在世人面前。探究種種夸獎的背后,我們可以深刻體會到,蘇州美食考究的選料,精細的制作工藝,獨到的烹飪手法,以及其在味蕾留下的雋永風味,都成為了蘇幫菜可以在美食江湖中始終擁有一席之地的重要元素。

事實上,蘇州人的精致與堅守,并非刻意而為之,而是一種不期而然的東西。如若非要深究,或許只能以老底子留下來的來解釋。

生活的閑適與情調

自明代中期直到太平天國戰爭爆發,蘇州都是全國經濟最為發達的地方之一,無論社會發展,還是生活時尚,都處于引領潮流的突出地位。萬歷時浙江臨海人王士性曾說:“蘇人以為雅者,則四方隨而雅之,俗者,則隨而俗之。”可以說,自明后期至清中期的近三個世紀之久,蘇州都是引領全國之風尚的。

這種時尚,體現在吃穿用度、行為舉止和生活方式上。

打開社交網絡,你會發現蘇州的網紅打卡地是一個接連著一個,有街邊小店,有各色展覽,還有一些我們熟知的街巷,也在不經意間走紅全國。以《都挺好》帶火的同德里為例,電視劇里演的就是蘇州人的日常,影迷們尋尋覓覓、拍張上傳社交網絡的一磚一瓦,本來就是我們生活的一部分。無形中,蘇州人生活的物理空間,一直被別人羨慕著,畢竟,在經年累月的精益求精中,蘇州人早已把日子過成了詩。

提到“小日子”,就不得不說蘇州人愛生活,懂生活的一面。即便是快節奏當道的時下,蘇州人依舊可以自動調節,將生活的腳步放慢。

近年來,蘇州大街小巷的咖啡店層出不窮,每隔一段時間,都會有新的“網紅咖啡店”出現在社交平臺。不比連鎖品牌的快餐式咖啡,這些小店從裝修到理念都各有特色,他們都不主張拿上一杯咖啡就走,而是講究慢下來,最好是坐在店內慢慢品味咖啡的精髓。這種“慢條斯理”的理念,確實很符合蘇州人自古以來的調性——閑適且富有情調。

而這種愜意的生活,恰恰是都市人所夢寐以求的。

創新成就了時尚蘇州

蘇州人就是有一種能力,將很多看似尋常甚至會被忽略的元素,通過巧妙構思,使其煥發出新的活力。這一能力,簡單來說,便是創新的能力。

蘇州的規劃是創新的,統籌了保護與發展,也兼顧了傳統與現代。蘇州經濟發展模式是創新的,鄉鎮經濟正紅火之時,蘇州率先轉向外向型經濟發展模式,而當制造業方興未艾之時,蘇州又悄然轉身,布局高新技術產業,走上創新型發展之路,為如今經濟騰飛打下堅實基礎。即便是去年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,蘇州依舊能依靠創新之力主動出擊,出臺多項政策、辦法,搶抓了經濟增速“V型反轉”的有利時機。

重創新者進,善創新者強。

因為創新,蘇州的城市規模、生活環境、產業生態接連提升,吸引了越來越多人的關注。正所謂城市求賢,君子擇城,蘇州向來深諳創新之道,唯在得人的道理,所以在吸引人才方面一直不予余力。第七次人口普查數據顯示,蘇州常住人口為1275萬人,與“六人普”相比,增加229萬人,增長21.88%,增量及增幅均列全省第一。

這是一座創新之城的魅力,人才的紛至沓來,將更多資源匯聚在蘇州,豐富著城市發展的內涵,讓蘇州有了更多走在前列的勇氣和信心。

去年,蘇州的GDP總量突破2萬億元;今年上半年,蘇州工業總產值1.97萬億元,強勢增長26.5%,有望沖擊全球工業第一城;截至今年7月中旬,蘇州上市企業數量接近200家,而在2015年末,蘇州境內外上市公司才剛剛突破100家,從0到100,蘇州用了25年,從100到200,這座城市僅用了5年半……這些數據的背后,離不開每一位為之奮斗的蘇州人,也離不開蘇州人在歷史進程中,始終堅持將創新擺在首位。另一方面,經濟基礎決定上層建筑,這些數據,也讓蘇州有了時尚的底氣。

世間的萬事萬物,之所以可以生生不息,長盛不衰,歸根到底在于它們在時間的洗滌中擁有進化的智慧。如果把時尚看作一座城市引領潮流和吐故納新的能力,其所彰顯的應該是城市在堅守底蘊的同時,兼具創新發展的能力。

生活在現代的蘇州,我們既能享受經濟騰飛帶來的物質文明,又因為浸潤在千年江南文化中,我們還能深刻領悟到精神文明的富足,兩者兼具引領潮流,又有誰能道蘇州不是一座時尚之城呢?