江蘇省農(nóng)村居民垃圾分類處理意愿及影響因素研究

葛楠楠 馬曉旭

摘 ? 要:基于江蘇省的調(diào)查數(shù)據(jù),利用因子分析和雙變量probit模型,探究農(nóng)村居民生活垃圾分類處理意愿的影響因素。結(jié)果表明:居民的性別、年齡和黨員身份對(duì)垃圾分類處理意愿影響顯著,家庭年收入對(duì)其支付意愿影響顯著;家中有基層干部的、面子觀念越強(qiáng),地方認(rèn)同感越高、垃圾分類設(shè)備充足和進(jìn)行過(guò)相關(guān)知識(shí)宣傳的,越愿意參與垃圾分類處理并且愿意為垃圾分類支付一定的費(fèi)用。據(jù)此,提出發(fā)揮政府主導(dǎo)作用、激發(fā)居民參與積極性、加大相關(guān)知識(shí)宣傳、加強(qiáng)鄉(xiāng)村文化建設(shè)和提高農(nóng)民地方認(rèn)同感等建議。

關(guān)鍵詞:農(nóng)村居民;生活垃圾;分類意愿;面子觀念;地方認(rèn)同

中圖分類號(hào):F062.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1008-2697(2021)04-0034-07

一、前言

2020年中共十九屆五中全會(huì)提出“全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng),改善農(nóng)村人居環(huán)境”[1],并指出“十四五”時(shí)期是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵期,生態(tài)振興作為鄉(xiāng)村五大振興之一,生態(tài)宜居是其內(nèi)在要求,實(shí)施生態(tài)振興具有重要的戰(zhàn)略意義。但隨著農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,農(nóng)村產(chǎn)生的垃圾逐漸復(fù)雜化多樣化,農(nóng)村環(huán)境面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。垃圾分類處理是農(nóng)村垃圾治理的重要內(nèi)容,既關(guān)系到農(nóng)村人居環(huán)境的改善,也關(guān)系到生態(tài)振興的實(shí)施。中國(guó)是最早提出垃圾分類的國(guó)家,但是一直沒(méi)有引起過(guò)多的討論,直到2017年《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》公布,中國(guó)開(kāi)始了強(qiáng)制性垃圾分類[2]。2019年上海開(kāi)展了“史上最嚴(yán)的垃圾分類”措施,垃圾分類的熱潮席卷全國(guó)。《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》的出臺(tái),也拉開(kāi)了農(nóng)村垃圾分類治理的序幕。

在學(xué)術(shù)界,我國(guó)學(xué)者對(duì)農(nóng)村垃圾分類的研究主要集中于參與意愿或行為影響因素研究[3-6]和農(nóng)村垃圾分類治理路徑探索[7-9]。其中,意愿研究主要是分類意愿[5,10]和支付意愿[3,11],而影響居民垃圾分類處理意愿的因素主要分為外部因素和內(nèi)部因素。研究外部因素的學(xué)者,認(rèn)為垃圾分類試點(diǎn)對(duì)農(nóng)戶的垃圾分類意愿具有正向影響[5],宣傳規(guī)制、激勵(lì)規(guī)制可以促使參與環(huán)境治理[13],增加環(huán)境新聞報(bào)道可以提高農(nóng)戶垃圾分類的參與度[12]。除此,農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施也影響居民垃圾分類的參與度,比如充足的垃圾收集設(shè)備可以提高居民的參與意愿。而研究?jī)?nèi)部因素的學(xué)者認(rèn)為,居民的性別、受教育程度、年齡、是否是黨員或村干部、家庭年收入和家庭人口數(shù)量等個(gè)體特征影響其垃圾分類處理意愿[3,5,10,12],居民的環(huán)境態(tài)度、環(huán)境認(rèn)知、環(huán)境關(guān)心水平和環(huán)保意識(shí)等個(gè)人主觀感知也影響其參與意愿[5-6,11,13]。

目前,農(nóng)村垃圾的處理方式按照“戶分類、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”流程,農(nóng)村居民做好垃圾分類是農(nóng)村垃圾有效治理的起點(diǎn),也是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此,研究農(nóng)村居民垃圾分類處理意愿具有重要意義。但不同于城市居民,農(nóng)村居民身處在鄉(xiāng)土社會(huì)中的“熟人社會(huì)”,“差序格局”的基層結(jié)構(gòu)使其具有根深蒂固的禮儀秩序和文化觀念,他們比城鎮(zhèn)居民更看重面子,對(duì)農(nóng)村更具有認(rèn)同感。因此,考慮面子觀念和地方認(rèn)同等心理學(xué)因素是具有現(xiàn)實(shí)意義的。在以往的研究文獻(xiàn)中,很少有共同討論農(nóng)村居民垃圾分類處理的直接參與意愿和間接參與意愿,這兩者是具有差異的[15]。鑒于此,本文以江蘇省農(nóng)村為例,基于心理學(xué)角度探究農(nóng)村居民垃圾分類處理直接參與意愿和間接參與意愿的影響因素,為促進(jìn)農(nóng)村居民參與垃圾分類處理,提高其農(nóng)村環(huán)境治理的主體地位提出相關(guān)政策建議,從而推進(jìn)生態(tài)振興的實(shí)施和促進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美和農(nóng)民富的全面實(shí)現(xiàn)。

二、理論分析與研究假說(shuō)

(一)面子觀念對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理意愿的影響

中國(guó)鄉(xiāng)土社會(huì)是一個(gè)個(gè)“一根根私人聯(lián)系所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)”,是一個(gè)熟人社會(huì)[16]。在熟人社會(huì)中,面子觀念不僅體現(xiàn)人與人之間的互惠關(guān)系和“人情”,又具有社會(huì)地位、聲望和尊嚴(yán)[17],它是鄉(xiāng)土社會(huì)傳統(tǒng)秩序中極為重要的一部分,是村民獲得村莊肯定性評(píng)價(jià)和他人贊譽(yù)的重要依據(jù),是影響中國(guó)人行為最大的一個(gè)文化背景因素[14]。施卓敏等[18]發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者的道德型面子越強(qiáng),對(duì)綠色產(chǎn)品越偏好,越具有積極的親社會(huì)消費(fèi)動(dòng)機(jī)。于春玲等[19]發(fā)現(xiàn)在公開(kāi)情景下,愛(ài)面子的消費(fèi)者更愿意購(gòu)買綠色產(chǎn)品,當(dāng)綠色產(chǎn)品較高于普通產(chǎn)品時(shí),消費(fèi)者對(duì)其具有偏好。唐林等[20]實(shí)證分析得出,面子觀念有助于農(nóng)戶采取生活垃圾集中處理行為。隨著生態(tài)振興的提出,實(shí)現(xiàn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)深入人心,農(nóng)村居民對(duì)生態(tài)保護(hù)理念的認(rèn)同感逐漸加強(qiáng)。基于此,本文提出假設(shè):

H1a1:面子觀念對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理的直接參與意愿有顯著的正向影響。

H1a2:面子觀念對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理的間接參與意愿有顯著的正向影響。

(二)地方認(rèn)同對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理意愿的影響

1978年,Proshansky提出了地方認(rèn)同[21],國(guó)內(nèi),最早由黃向[22]將地方認(rèn)同引入。本文基于環(huán)境心理學(xué)視角,借鑒Proshansky的解釋,將地方認(rèn)同概括為“是自我認(rèn)同的一部分,是與物理環(huán)境有關(guān)個(gè)人認(rèn)同,包括對(duì)文化、價(jià)值、意義上的認(rèn)同”,這種認(rèn)同容易讓他們參與到地方事務(wù)。如Bonaiuto等[23]發(fā)現(xiàn),具有高度地方認(rèn)同感的居民的自愿合作水平較高,而低地方認(rèn)同感的自愿合作水平較低。而中國(guó)鄉(xiāng)土社會(huì)有其獨(dú)有的文化特點(diǎn),農(nóng)戶以農(nóng)為生,世代定居是常態(tài),他們對(duì)居住地具有更深厚的情感,賦予了地方認(rèn)同更強(qiáng)的情感偏好。李芬妮等[24]發(fā)現(xiàn),農(nóng)戶的村莊認(rèn)同感越高,越有可能參與農(nóng)村的環(huán)境治理。綜上可見(jiàn),地方認(rèn)同對(duì)個(gè)體參與環(huán)境治理具有重要影響。農(nóng)村生活垃圾分類處理是環(huán)境治理的重要部分,是全面改善農(nóng)村人居環(huán)境的有效途徑。基于此,本文提出假設(shè):

H2b1:地方認(rèn)同對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理的直接參與意愿有顯著的正向影響。

H2b2:地方認(rèn)同對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理的間接參與意愿有顯著的正向影響。

三、數(shù)據(jù)來(lái)源與樣本描述

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源

江蘇省的經(jīng)濟(jì)總量一直位居全國(guó)前列,但受歷史經(jīng)濟(jì)、區(qū)域特點(diǎn)、政策導(dǎo)向等影響,蘇南、蘇中和蘇北三大區(qū)域在經(jīng)濟(jì)水平、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才技術(shù)方面具有較大差異,蘇南的經(jīng)濟(jì)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于蘇中和蘇北。從2017年《江蘇省城鄉(xiāng)生活垃圾分類和治理工作實(shí)施方案》的正式下發(fā),江蘇省的垃圾分類工作有序推進(jìn)。由于省際內(nèi)部發(fā)展不平衡,三大區(qū)域在實(shí)施生態(tài)振興戰(zhàn)略的路徑和效果也各不相同。基于此,本文研究數(shù)據(jù)來(lái)源于2020年6~7月對(duì)江蘇省農(nóng)村地區(qū)的調(diào)研問(wèn)卷。共發(fā)放350份問(wèn)卷,剔除無(wú)效問(wèn)卷后,得到有效問(wèn)卷334份,其中蘇南地區(qū)92份、蘇中地區(qū)93份、蘇北地區(qū)149份,有效率為95.43%。

樣本特征描述如表1所示。性別方面,男性占比41.0%,女性占比59.0%;年齡方面,18~30歲的占比最高,為48.2%,其次為31~55歲的,比例為40.1%;受教育程度方面,初中學(xué)歷占比最高,為29.9%,其次是本科學(xué)歷,占比24.3%;是否黨員方面,黨員和非黨員占比分別為16.2%和83.8%;身份方面,基層干部占比8.7%,91.3%為非基層干部。

(二)農(nóng)村居民垃圾分類處理意愿的描述性分析

從全省角度看,53.9%的居民認(rèn)為所在村的垃圾分類設(shè)備是充足的,41.3%的居民所在村沒(méi)有開(kāi)展垃圾分類,只有39.0%的受訪者所在村進(jìn)行過(guò)垃圾分類相關(guān)知識(shí)的宣傳。受訪者中,有85.3%愿意參與垃圾分類,有54.8%愿意為所在村垃圾分類支付一定的費(fèi)用,垃圾分類處理的參與意愿和支付意愿相差較大,大部分人更愿意以自身的實(shí)際行動(dòng)參與本村的垃圾分類過(guò)程。

從分區(qū)域角度看,蘇南地區(qū)有77.2%的受訪者所在村具備垃圾分類設(shè)備,而蘇中地區(qū)是59.1%,蘇北僅有36.2%。蘇北地區(qū)受訪者中只有16.1%所在村要求垃圾分類處理,蘇南、蘇中這個(gè)比例分別為59.8%和63.4%,遠(yuǎn)高于蘇北。在垃圾分類知識(shí)宣傳上,蘇北地區(qū)只有22.1%,遠(yuǎn)低于蘇南、蘇中的50.5%、56.5%。關(guān)于對(duì)垃圾分類處理的參與意愿和支付意愿方面,區(qū)域差別不大。其中,垃圾分類處理的支付意愿由北到南呈現(xiàn)遞增的趨勢(shì),愿意以罰錢等懲罰措施來(lái)約束居民垃圾分類行為的,也是由北向南呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。蘇南、蘇中的環(huán)境現(xiàn)狀、農(nóng)村垃圾處理的基礎(chǔ)設(shè)施好于蘇北地區(qū),垃圾分類措施的開(kāi)展也比蘇北地區(qū)積極。

四、變量選取和研究方法

(一)核心變量選取

1. 面子觀念

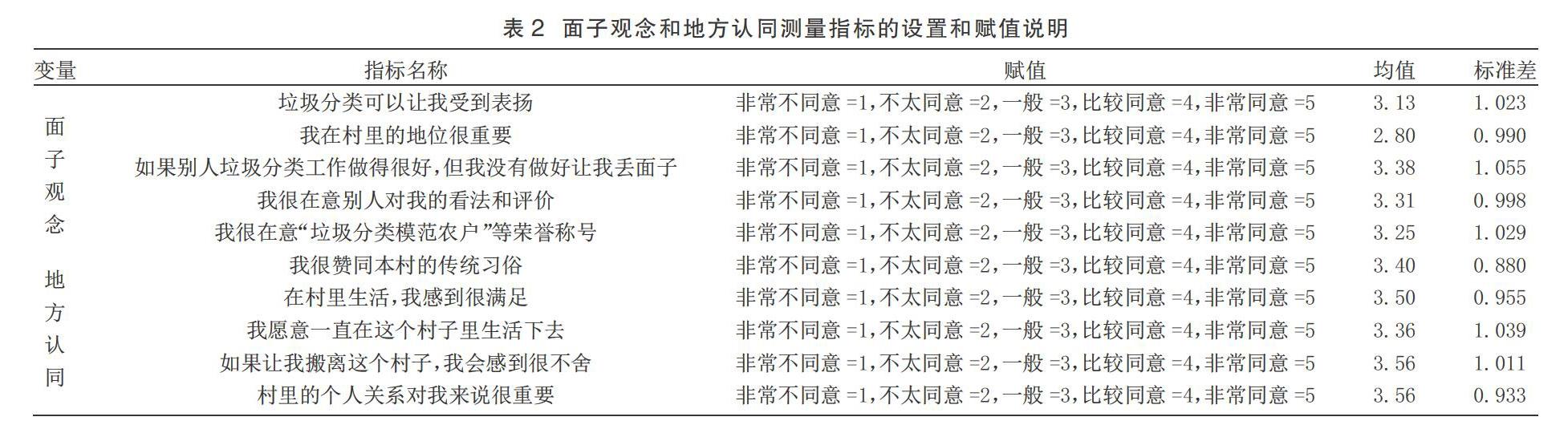

學(xué)者們利用面子的多維度特征來(lái)測(cè)量面子,主要包括面子內(nèi)容和面子得失兩方面。本文在借鑒張新安[25]的“想要面子”和“怕掉面子”兩個(gè)維度,及唐林等[20]的面子測(cè)量方法,設(shè)置了5個(gè)問(wèn)題“垃圾分類可以讓我受到表?yè)P(yáng)”、“我在村里的地位很重要”、“如果別人垃圾分類工作做得很好,但我沒(méi)有做好讓我丟面子”、“我很在意別人對(duì)我的看法和評(píng)價(jià)”和“我很在意‘垃圾分類模范農(nóng)戶等榮譽(yù)稱號(hào)”,來(lái)測(cè)量面子觀念。因子分析結(jié)果顯示,KMO統(tǒng)計(jì)量為0.811,KMO值越接近1,變量間的相關(guān)性越強(qiáng),原有變量越適合作因子分析,Bartlett球形檢驗(yàn)的P值為0.000,說(shuō)明樣本數(shù)據(jù)適用于因子分析。通過(guò)因子提取和因子旋轉(zhuǎn)技術(shù)從這5個(gè)指標(biāo)中獲得了1個(gè)公因子。5個(gè)測(cè)量指標(biāo)的因子載荷值均大于0.5,說(shuō)明測(cè)量指標(biāo)的效度良好;信度檢驗(yàn)的Cronbach's Alpha值為0.834,表明公因子的代表性較好。基于此,將上述5個(gè)指標(biāo)形成的公因子定義為“面子觀念”。面子觀念的賦值見(jiàn)表2。

2. 地方認(rèn)同

借鑒袁超等[26]的劃分維度,設(shè)置了“我很贊同本村的傳統(tǒng)習(xí)俗”“在村里生活,我感到很滿足”“我愿意一直在這個(gè)村子里生活下去”“如果讓我搬離這個(gè)村子,我會(huì)感到很不舍”和“村里的個(gè)人關(guān)系對(duì)我來(lái)說(shuō)很重要”5個(gè)指標(biāo)來(lái)測(cè)度地方認(rèn)同。因子分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),KMO統(tǒng)計(jì)量為0.840,Bartlett球形檢驗(yàn)的P值為0.000,樣本數(shù)據(jù)適用于因子分析。所有的測(cè)量指標(biāo)的因子載荷值均大于0.5,測(cè)量指標(biāo)的效度良好;信度檢驗(yàn)的Cronbach's Alpha值為0.825,公因子的代表性比較好。通過(guò)因子提取和因子旋轉(zhuǎn)技術(shù)從這5個(gè)指標(biāo)中獲得了1個(gè)公因子,將這5個(gè)指標(biāo)形成的公因子定義為“地方認(rèn)同”。地方認(rèn)同的賦值見(jiàn)表2。

(二)其他變量選取

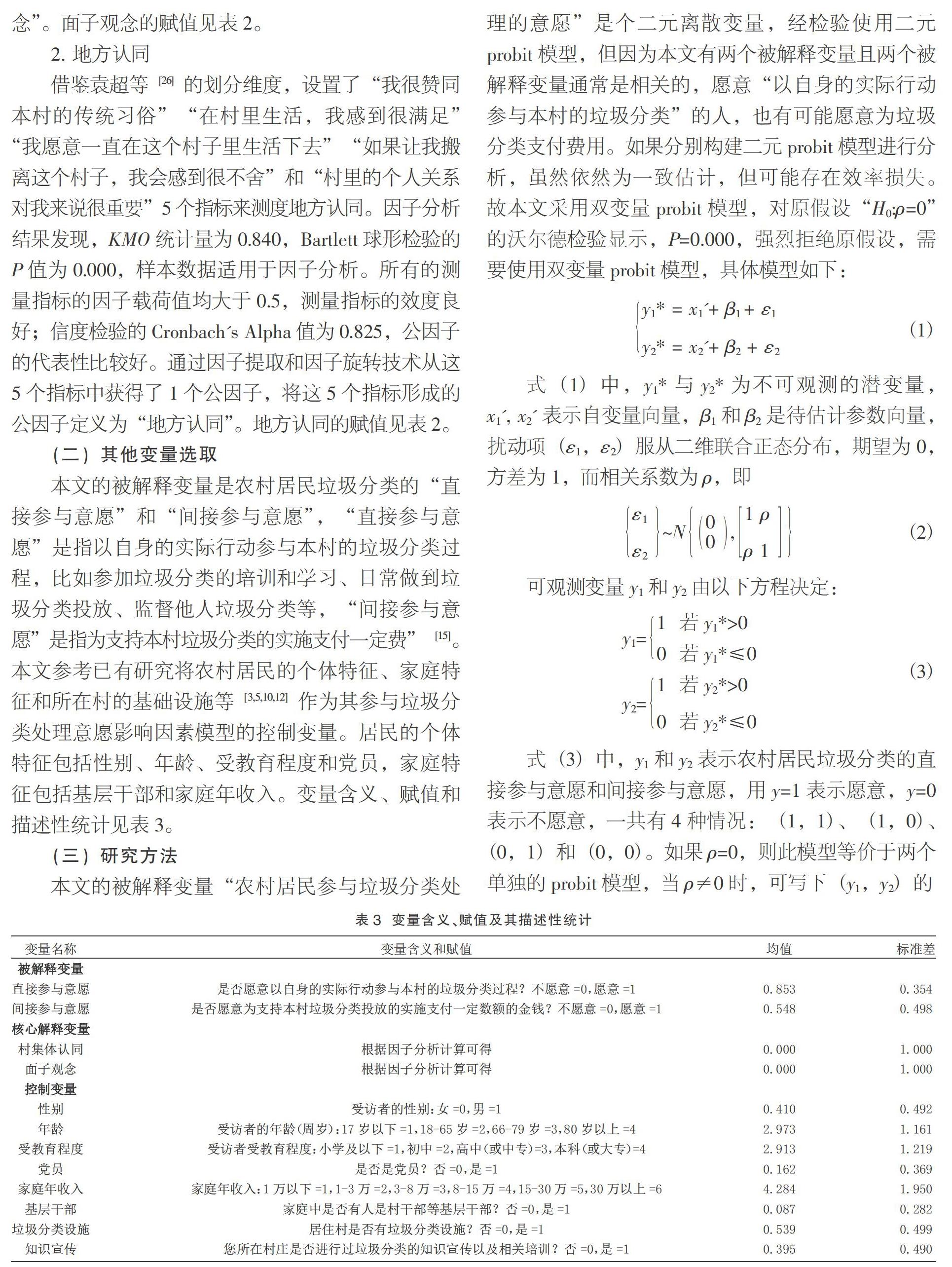

本文的被解釋變量是農(nóng)村居民垃圾分類的“直接參與意愿”和“間接參與意愿”,“直接參與意愿”是指以自身的實(shí)際行動(dòng)參與本村的垃圾分類過(guò)程,比如參加垃圾分類的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、日常做到垃圾分類投放、監(jiān)督他人垃圾分類等,“間接參與意愿”是指為支持本村垃圾分類的實(shí)施支付一定費(fèi)”[15]。本文參考已有研究將農(nóng)村居民的個(gè)體特征、家庭特征和所在村的基礎(chǔ)設(shè)施等[3,5,10,12]作為其參與垃圾分類處理意愿影響因素模型的控制變量。居民的個(gè)體特征包括性別、年齡、受教育程度和黨員,家庭特征包括基層干部和家庭年收入。變量含義、賦值和描述性統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

(三)研究方法

本文的被解釋變量“農(nóng)村居民參與垃圾分類處理的意愿”是個(gè)二元離散變量,經(jīng)檢驗(yàn)使用二元probit模型,但因?yàn)楸疚挠袃蓚€(gè)被解釋變量且兩個(gè)被解釋變量通常是相關(guān)的,愿意“以自身的實(shí)際行動(dòng)參與本村的垃圾分類”的人,也有可能愿意為垃圾分類支付費(fèi)用。如果分別構(gòu)建二元probit模型進(jìn)行分析,雖然依然為一致估計(jì),但可能存在效率損失。故本文采用雙變量probit模型,對(duì)原假設(shè)“H0:ρ=0”的沃爾德檢驗(yàn)顯示,P=0.000,強(qiáng)烈拒絕原假設(shè),需要使用雙變量probit模型,具體模型如下:

式(1)中,y1*與y2*為不可觀測(cè)的潛變量,x1', x2'表示自變量向量,β1和β2是待估計(jì)參數(shù)向量,擾動(dòng)項(xiàng)(ε1,ε2)服從二維聯(lián)合正態(tài)分布,期望為0,方差為1,而相關(guān)系數(shù)為ρ,即

式(3)中,y1和y2表示農(nóng)村居民垃圾分類的直接參與意愿和間接參與意愿,用y=1表示愿意,y=0表示不愿意,一共有4種情況:(1,1)、(1,0)、(0,1)和(0,0)。如果ρ=0,則此模型等價(jià)于兩個(gè)單獨(dú)的probit模型,當(dāng)ρ≠0時(shí),可寫(xiě)下(y1,y2)的取值概率,然后進(jìn)行最大似然估計(jì),對(duì)原假設(shè)“H0∶ρ=0”進(jìn)行沃爾德檢驗(yàn)來(lái)判斷是否需要使用雙變量probit模型。

其中,P11代表雙變量,農(nóng)村居民直接參與意愿和間接參與意愿,φ(z1, z2, ρ)和Φ(z1, z2, ρ)分別為標(biāo)準(zhǔn)化的二維正態(tài)分布的概率密度函數(shù)與累積分布函數(shù),期望為0,方差為1,而相關(guān)系數(shù)為ρ。同理,可計(jì)算P10、P01和P00,將這些概率取對(duì)數(shù)后加總,即得到對(duì)數(shù)似然函數(shù)。

五、結(jié)果與分析

借助stata15.0軟件進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果見(jiàn)表4。模型1是對(duì)農(nóng)村居民垃圾分類處理的直接參與意愿和間接參與意愿進(jìn)行雙變量probit估計(jì),模型2是對(duì)兩個(gè)被解釋變量分別做OLS回歸,回歸結(jié)果相似,通過(guò)穩(wěn)健性檢驗(yàn)。

(一)農(nóng)村居民垃圾分類處理的直接參與意愿分析

1. 核心解釋變量的影響

如表4所示,兩個(gè)核心解釋變量面子觀念和地方認(rèn)同分別在5%和1%的統(tǒng)計(jì)水平上顯著,符號(hào)均為正,說(shuō)明面子觀念越強(qiáng)、地方認(rèn)同感越高的受訪者越愿意以自身的實(shí)際行動(dòng)參與本村的垃圾分類過(guò)程,H1a1和H2b1得到驗(yàn)證。面子觀念越強(qiáng)烈,他們?cè)綈?ài)面子,愛(ài)面子的人越在意自己的行為,怕自己不合適的行為丟了面子。參與垃圾分類是一件值得贊賞的事情,他們?yōu)榱双@得他人的贊美,更愿意參與村莊的垃圾分類。地方認(rèn)同感越高的人,對(duì)所在村具有更強(qiáng)烈的情感,這種情感會(huì)督促他們更好地維護(hù)自己的家鄉(xiāng),更會(huì)積極參與到改善本村人居環(huán)境中,而生活垃圾分類處理是其渠道之一。

2. 其他變量的影響

從全省來(lái)看,性別在10%的統(tǒng)計(jì)水平上顯著,系數(shù)為負(fù),說(shuō)明女性相較于男性更愿意參與垃圾分類處理。一方面,可能是因?yàn)樵谥袊?guó)傳統(tǒng)社會(huì)背景下女性是家務(wù)活的主力軍,她們更注重家庭清潔,垃圾分類處理的動(dòng)機(jī)更強(qiáng)[24];另一方面,城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,男性勞動(dòng)力大量離村務(wù)工,村中大多留下婦女、兒童和老人,他們對(duì)農(nóng)村里的公共事務(wù)更為熟悉和上心。年齡對(duì)垃圾分類處理直接意愿具有顯著的正向作用,由目前中國(guó)“空心村”現(xiàn)象可知,留守老人待在農(nóng)村的時(shí)間長(zhǎng),對(duì)村中事務(wù)和生態(tài)環(huán)境比較熟悉,對(duì)農(nóng)村更有感情,對(duì)改善村莊環(huán)境更有意愿。黨員和家中有基層干部對(duì)垃圾分類處理直接參與意愿具有積極作用,黨員、基層干部具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和號(hào)召力,他們更熱衷于參與公共事務(wù),起到帶頭示范作用。垃圾分類設(shè)備和垃圾分類知識(shí)宣傳分別在1%和10%的統(tǒng)計(jì)水平上顯著,系數(shù)均為正。這可能是因?yàn)槭艿街車h(huán)境影響,垃圾分類設(shè)備的存在便捷了他們垃圾分類處理行為,相關(guān)知識(shí)宣傳讓他們對(duì)垃圾分類有了更詳細(xì)地了解,當(dāng)他們知道如何進(jìn)行垃圾分類、懂得垃圾分類處理的重要性,他們參與意愿也會(huì)提高。

(二)農(nóng)村居民垃圾分類處理的間接參與意愿分析

1. 核心解釋變量的影響

如表4所示,兩個(gè)核心解釋變量面子觀念和地方認(rèn)同分別在1%和10%的統(tǒng)計(jì)水平上顯著,符號(hào)為正,說(shuō)明面子觀念越強(qiáng)、地方認(rèn)同感越高的農(nóng)村居民越愿意為支持本村垃圾分類的實(shí)施支付一定數(shù)額的金錢,H1a2和H2b2得到驗(yàn)證。面子觀念越強(qiáng)的居民越在乎周圍人對(duì)他的看法,來(lái)自村委會(huì)、鄰居的壓力越大,地方認(rèn)同感越高,對(duì)當(dāng)?shù)孛篮铆h(huán)境的構(gòu)建意愿越強(qiáng),所以他們?cè)接锌赡転榇龠M(jìn)垃圾分類工作支付費(fèi)用。

2. 其他變量的影響

從全省來(lái)看,家庭年總收入在10%的統(tǒng)計(jì)水平上顯著,系數(shù)為正。收入是家庭經(jīng)濟(jì)狀況的核心變量,影響著農(nóng)戶的支付意愿,家庭年總收入越高,該家庭的經(jīng)濟(jì)水平越高,更有可能為村莊公共事務(wù)支出一筆錢。家中有基層干部的可以促進(jìn)居民的支付意愿,基層干部可以快速響應(yīng)國(guó)家政策,理解垃圾分類的重大意義,在基層事務(wù)中起到領(lǐng)頭作用。垃圾分類設(shè)備和垃圾分類知識(shí)宣傳都對(duì)垃圾分類處理的支付意愿具有顯著的正向影響。充足的垃圾分類設(shè)備,在一定程度上節(jié)省了農(nóng)戶垃圾處理的成本[20];垃圾分類知識(shí)的宣傳讓他們熟知了如何進(jìn)行垃圾分類,并且讓他們知道了垃圾分類的重要意義,提高了他們的環(huán)保意識(shí),為改善居住環(huán)境,他們?cè)敢庵Ц兑欢ㄙM(fèi)用。

六、結(jié)論和政策建議

(一)結(jié)論

蘇北、蘇中、蘇南三地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、垃圾分類開(kāi)展現(xiàn)狀、農(nóng)村居民的支付意愿具有較大差異。垃圾分類設(shè)備的配置、實(shí)施垃圾分類并進(jìn)行相關(guān)垃圾知識(shí)宣傳和農(nóng)村居民參與垃圾分類處理的支付意愿,由北到南其比例都呈現(xiàn)遞增的趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá),農(nóng)村居民對(duì)居住環(huán)境的要求越高,對(duì)改善人居環(huán)境的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈、決心越大。

女性、年齡大、黨員、所在村具備垃圾分類設(shè)施和進(jìn)行垃圾分類知識(shí)宣傳的,越愿意以自身的實(shí)際行動(dòng)參與本村的垃圾分類工作。家庭年總收入越高、家中有基層干部的,所在村具備垃圾分類設(shè)施和進(jìn)行垃圾分類知識(shí)宣傳的,他們?cè)皆敢鉃橹С直敬謇诸惖膶?shí)施支付一定費(fèi)用。說(shuō)明完善當(dāng)?shù)乩诸惖幕A(chǔ)設(shè)施有利于開(kāi)展垃圾分類處理,提高農(nóng)村居民參與度。

面子觀念越強(qiáng)、地方認(rèn)同感越高的農(nóng)村居民,越愿意以自身的實(shí)際行動(dòng)參與本村的垃圾分類過(guò)程,也越愿意為支持本村垃圾分類投放的實(shí)施支付一定費(fèi)用。農(nóng)村居民在鄉(xiāng)土文化背景下塑造出的獨(dú)特的社會(huì)心理和環(huán)境心理仍在影響著他們參與公共事務(wù)的意愿。

(二)政策建議

一是政府應(yīng)充分發(fā)揮其主導(dǎo)作用,因地而異有序推進(jìn)垃圾分類。蘇北地區(qū)以補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板為重點(diǎn),整治環(huán)境突出問(wèn)題,有序推進(jìn)垃圾分類工作;蘇中地區(qū)要以落實(shí)基層公共服務(wù)配置標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn),縮小城鄉(xiāng)公共服務(wù)資源配置差距;蘇南地區(qū)要以綠色發(fā)展為導(dǎo)向,優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境,不斷推動(dòng)垃圾分類的全覆蓋,建設(shè)清潔村莊。

二是加大垃圾分類知識(shí)宣傳。村委會(huì)應(yīng)該定時(shí)定點(diǎn)開(kāi)展講座或者培訓(xùn),對(duì)農(nóng)村居民進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),培養(yǎng)農(nóng)村居民垃圾分類意識(shí),讓他們學(xué)會(huì)垃圾分類,充分認(rèn)識(shí)到垃圾分類的重要意義,增強(qiáng)他們參與村莊垃圾分類的意識(shí)。

三是加強(qiáng)農(nóng)村公共文化建設(shè)。村集體應(yīng)該舉辦各種文化活動(dòng),激發(fā)村民參與村莊公共事務(wù)的興趣和積極性,增強(qiáng)農(nóng)村居民對(duì)村莊的認(rèn)同感和依戀之情,利用好他們的面子觀念和地方認(rèn)同,發(fā)揮他們改善人居環(huán)境、建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村的主體作用。

參考文獻(xiàn):

[1] 魏后凱,郜亮亮,崔凱,等.“十四五”時(shí)期促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的思路與政策[ J ].農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2020(08):1-11.

[2] 劉璋祎,王彥昕.中國(guó)進(jìn)入垃圾分類“強(qiáng)制時(shí)代”[ J ].生態(tài)經(jīng)濟(jì),2019,35(08):9-12.

[3] 唐洪松.農(nóng)村人居環(huán)境整治中居民垃圾分類行為研究——基于四川省的調(diào)查數(shù)據(jù)[ J ].西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2020,42(11):1-8.

[4] 張書(shū)赫,王成軍.農(nóng)戶參與農(nóng)村生活垃圾分類處理行為機(jī)理研究[ J ].生態(tài)經(jīng)濟(jì), 2020, 36(05): 188-193+199.

[5]賈亞娟,趙敏娟.農(nóng)戶生活垃圾分類處理意愿及行為研究——基于陜西試點(diǎn)與非試點(diǎn)地區(qū)的比較[ J ].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2020,34(05):44-50.

[6] 王瑛,李世平,謝凱寧.農(nóng)戶生活垃圾分類處理行為影響因素研究——基于盧因行為模型[ J ].生態(tài)經(jīng)濟(jì),2020,36(01):186-190+204.

[7] 劉衛(wèi)平,王玉明.我國(guó)城鄉(xiāng)生活垃圾處理行業(yè)創(chuàng)新路徑研究——基于技術(shù)與政策的雙重視角[ J ].環(huán)境保護(hù),2020,48(15):44-48.

[8] 丁建彪.合作治理視角下中國(guó)農(nóng)村垃圾處理模式研究[ J ].行政論壇,2020,27(04):123-130.

[9] 姜利娜,趙霞.農(nóng)村生活垃圾分類治理:模式比較與政策啟示——以北京市4個(gè)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的治理案例為例[ J ].中國(guó)農(nóng)村觀察,2020(02):16-33.

[10] 康佳寧,王成軍,沈政,等.農(nóng)民對(duì)生活垃圾分類處理的意愿與行為差異研究——以浙江省為例[ J ].資源開(kāi)發(fā)與市場(chǎng),2018,34(12):1726-1730+1755.

[11] 賈文龍.城市生活垃圾分類治理的居民支付意愿與影響因素研究——基于江蘇省的實(shí)證分析[ J ].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2020,34(04):8-14.

[12] 潘明明.環(huán)境新聞報(bào)道促進(jìn)農(nóng)村居民垃圾分類了嘛——基于豫、鄂、皖三省調(diào)研數(shù)據(jù)的實(shí)證研究[ J ].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2021,35(01):21-28.

[13] 唐林,羅小鋒,張俊飚.環(huán)境規(guī)制如何影響農(nóng)戶村域環(huán)境治理參與意愿[ J ].華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2020,34(02):64-74.

[14] 胡珺,宋獻(xiàn)中,王紅建.非正式制度、家鄉(xiāng)認(rèn)同與企業(yè)環(huán)境治理[ J ].管理世界, 2017(03):76- 94+187-188.

[15] 鄭淋議,楊芳,洪名勇.農(nóng)戶生活垃圾治理的支付意愿及其影響因素研究——來(lái)自中國(guó)三省的實(shí)證[ J ].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2019,33(05):14-18.

[16] 費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó)[M].上海:上海人民出版社,2019:135.

[17] 呂培進(jìn).鄉(xiāng)村治理中的“面子觀”——一種社區(qū)性貨幣的使用策略[ J ].領(lǐng)導(dǎo)科學(xué),2019(19):17-20.

[18] 施卓敏,鄭婉怡,鄺灶英.中國(guó)人面子觀在RM和FM模型中的測(cè)量差異及其對(duì)綠色產(chǎn)品偏好的影響研究[ J ].管理學(xué)報(bào),2017,14(08):1208-1218.

[19] 于春玲,朱曉冬,王霞,等.面子意識(shí)與綠色產(chǎn)品購(gòu)買意向——使用情境和價(jià)格相對(duì)水平的調(diào)節(jié)作用[ J ].管理評(píng)論, 2019,31(11):139-146.

[20] 唐林,羅小鋒,張俊飚.社會(huì)監(jiān)督、群體認(rèn)同與農(nóng)戶生活垃圾集中處理行為——基于面子觀念的中介和調(diào)節(jié)作用[ J ].中國(guó)農(nóng)村觀察,2019(02):18-33.

[21] Proshansky H M. The city and self-identity[ J ].Environment and Behavior, 1978,10 (02):147-169.

[22] 黃向,保繼剛,Wall Geoffrey.場(chǎng)所依賴(place attachment):一種游憩行為現(xiàn)象的研究框架[ J ].旅游學(xué)刊,2006(09):19-24.

[23] Bonaiuto M, Bilotta E, Bonnes M, et al. Local Identity and the Role of Individual Differences in the Use of Natural Resources: The Case of Water Consumption[ J ].Journal of Applied Social Psychology, 2010, 38(04):947-967.

[24] 李芬妮,張俊飚,何可,等.歸屬感對(duì)農(nóng)戶參與村域環(huán)境治理的影響分析——基于湖北省1007個(gè)農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)[ J ].長(zhǎng)江流域資源與環(huán)境,2020,29(04):1027-1039.

[25] 張新安.中國(guó)人的面子觀與炫耀性奢侈品消費(fèi)行為[ J ].營(yíng)銷科學(xué)學(xué)報(bào),2012,8(01):76-94.

[26] 袁超,陳志鋼.不同類型旅游移民的地方認(rèn)同建構(gòu)研究——以麗江古城為例[ J ].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版), 2017, 44(02): 235-242.

(責(zé)任編輯:楚 ?霞)