遼寧北鎮新立湖國家濕地公園湖塘堤壩植物群落調查研究

袁寶東 徐寧 陳繼宇 崔立紅 袁寶峰 李玲宇 崔玉影

摘要 為了解新立湖濕地公園植物的自然本底,更好地保護生態環境,充分發揮其生態效應,采用121個樣方重復調查的方法,對新立湖湖塘堤壩的植物群落進行調查研究。結果表明:新立湖濕地公園有植物51科182種,其中優勢種植物6種,分別為香蒲、蘆葦、水蒿、葎草、地膚和藜,第一大優勢植物為香蒲,第二為蘆葦;調查區內的優勢種植物與伴生種植物的關系為相互抑制、相互促進、對立統一。最后提出了大力推進稻田養蟹的生產模式、減少除草劑的使用及清除三裂葉豚草的保護建議。

關鍵詞 新立湖濕地公園;植物群落;調查;種類;保護建議

中圖分類號 S718.54 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2021)17-0102-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.17.028

Abstract In order to understand the natural background of plants in Xinli Lake Wetland Park, better protect the ecological environment and give full play to its ecological effects, the plant communities in the ponds and dams of Xinli Lake were investigated by means of repeated investigation of 121 plots. The results showed that there were 182 species of plants in 51 families in Xinli Lake Wetland Park, among which 6 dominant species were Typha orientalis, Phragmites communis, Artemisia selengensis, Humulus scandens, Kochia scoparia and Chenopodium album. The first dominant plant was Typha orientalis and the second was Phragmites communis. The results of investigation and observation also showed that the relationship between the dominant species and the associated species in the survey area was: mutual inhibition, mutual promotion, unity of opposites.Some suggestions for the protection of plant diversity were put forward, such as vigorously promoting the production mode of crab culture in rice field, reducing the use of herbicides, and eliminating ragweed.

Key words Xinli Lake Wetland Park;Plant community;Investigation;Species;Protection suggestions

新立湖濕地公園位于遼寧省錦州市北鎮東南部新立農場境內,地理坐標為122°01′23″~122°04′43″E,41°22′07″~41°24′21″N。湖區由繞陽河與羊腸河交匯而成,距離北鎮市區約30 km。湖區南起北鎮市與盤錦市分界線,北接新立農場,東起繞陽河右河堤,西邊為湖區干堤。濕地公園占地總面積為727.98 hm2。目前有關于濕地植物群落調查研究的報道較多[1-6],但濕地公園湖塘堤壩植物群落調查研究卻鮮見報道。為全面了解新立湖濕地公園生態系統的變化,掌握湖塘堤壩的植物自然本底,更好地發揮其生態效應,筆者對其植物群落進行調查研究。

1 調查研究方法

1.1 樣方類型

新立湖濕地公園堤壩上灌木極少,因此,調查樣方類型僅設草本群落樣方和喬木群落樣方。

1.2 樣方大小及數量

草本群落樣方為正方形,邊長3 m,面積為9 m2。喬木群落樣方為長方形,長40 m、寬10 m,面積400 m2。在環繞湖區和中間堤壩上,較均勻地選出121個樣方,分別進行植物群落的調查研究及觀察。其中草本群落樣方占多數。

1.3 樣方位置的選定

把能代表草本植物和喬木植物的區域選定為樣方。在選定時遵循以下條件:①植物種類較全面;②地形和土壤具有代表性;③環境條件基本一致;④沒有中間過渡區。

1.4 樣方的標記

為保證重復調查研究的信息基本一致及第1次調查和重復調查的每個樣方在同一位置,第1次調查前,在選定的樣方所在堤壩最高處的植物上系紅布條(喬木群落樣方的紅布條要系在高2 m以上的樹枝上),兩端寫上樣方號。然后確定樣方的位置,并在樣方的中心位置再系上具有標記的紅布條,測定、記錄地理坐標,以防在重復調查研究中無法找到樣方確切位置。

1.5 蓋度和高度測定

確定標記完樣方后,調查、統計、觀察和記錄群落中植物的種類及高度。

1.6 優勢種、伴生種確定及其相互關系

統計結束后,樣方中測定每種植物的蓋度(RC),根據RC大小和長勢,確定樣方中優勢種和伴生種。樣方中RC為5%及以上的植物為優勢種,RC為5%以下為伴生種。

在樣方的調查和測定中,還要對優勢種與伴生種的相互關系進行觀察和記錄。

2 調查結果與分析

2.1 植物種類多樣性

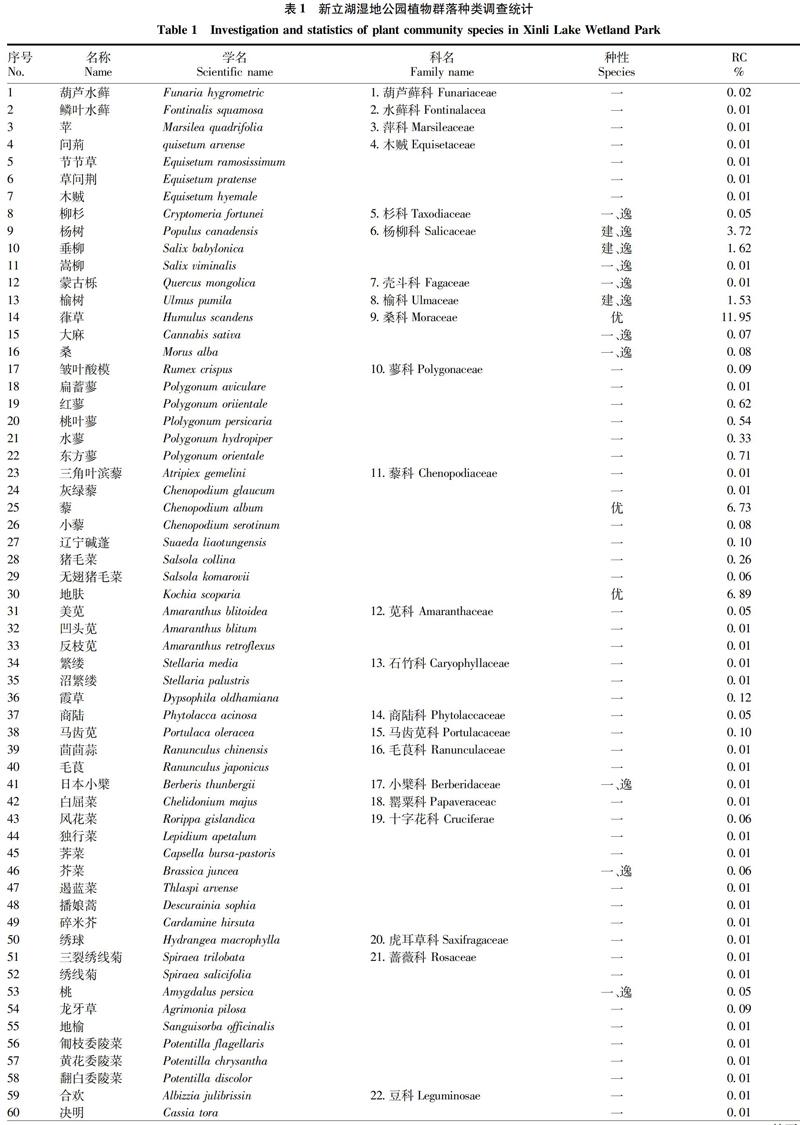

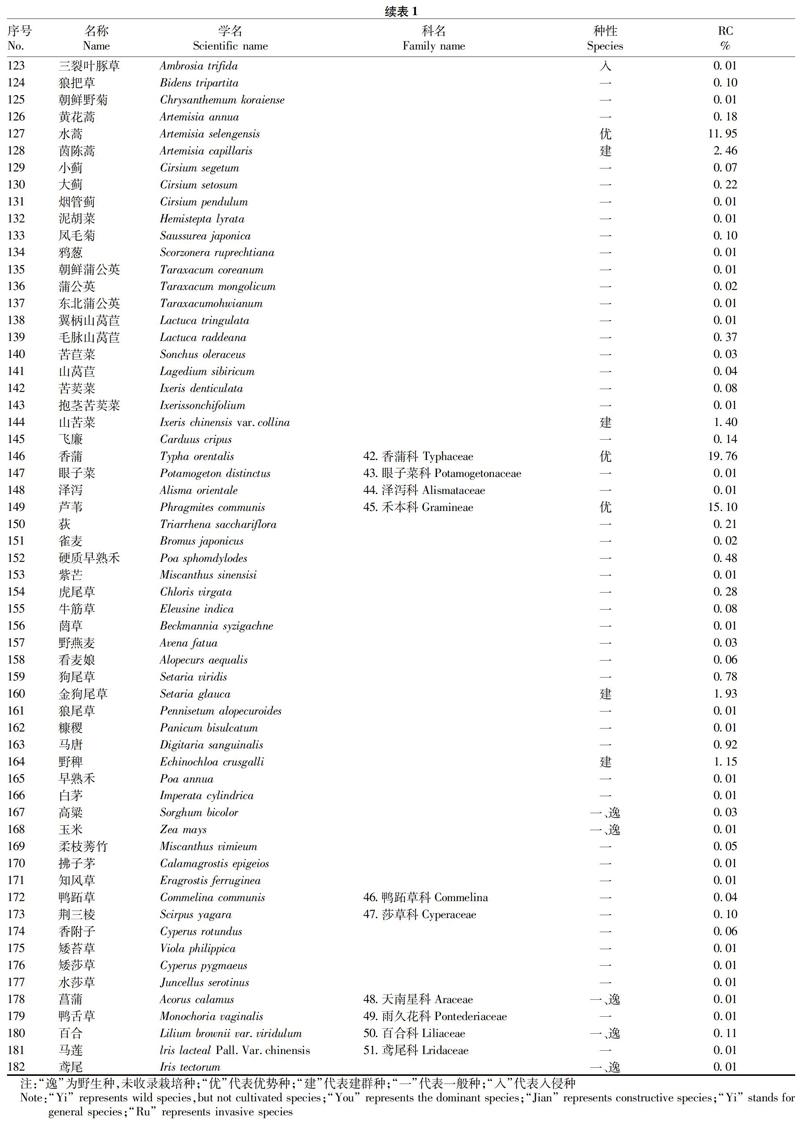

對121個樣方的2次調查數據進行統計,結果見表1。由表1可知,在新立湖國家濕地公園湖塘堤壩的121個植物樣方中,有51科182種植物。這表明在新立湖濕地公園中,植物種類多,具有多樣性。在這些植物中,菊科植物最多,為30種;禾本科次之,為22種。多數科為幾種植物,有的只有1種植物。這說明與其他科的植物相比,菊科和禾本科植物對新立湖濕地公園的環境具有很強的適應性。

2.2 不同植物的蓋度及優勢種和伴生種

在調查研究中,對群落中每種植物的高度和RC進行了測定,結果見表1。由表1可知,在新立湖濕地公園植物群落中分布生長的182種植物RC為0.01%~19.76%。其中,香蒲科中的香蒲RC為最大,為19.76%,蘆葦次之,RC為15.10%。

根據RC為5%及以上的植物為優勢種標準,因此香蒲(RC為19.76%)、蘆葦(RC為15.10%)、水蒿(RC為11.95%)、葎草(RC為11.95%)、地膚(RC為6.89%)、藜(RC為6.73%)6種植物為新立湖濕地公園湖塘堤壩的優勢植物。其他176種植物RC均小于5%,均為伴生植物。這說明在新立湖濕地公園湖塘堤壩的182種植物,從種類上看,優勢種很少,僅占3%。但這些優勢植物的總蓋度卻為72.38%,顯示這6種植物的優勢性相當明顯。除了從RC看這6種優勢植物的優勢性相當明顯外,長勢綜合觀察也證明這6種植物具有明顯的優勢。相反,問荊等90種植物的RC僅0.01%。

2.3 濕地植物群落中優勢種、伴生種及其相互關系

2.3.1 優勢種抑制了伴生種的生長發育。

優勢種是指群落中適應性強、蓋度大、長勢旺盛的植物;伴生種是指群落中適應性差、蓋度小、長勢弱的植物。因此,在群落中出現優勢種抑制伴生種生長發育的現象。這種抑制現象包括以下幾個方面:①優勢種的遮光作用使伴生種難以進行正常的光合作用,優勢種植物多數屬于群落中高大的植物,這種特點使它們的莖葉蓋度大。因此,在其生長發育中,必然對伴生種形成遮光作用,使伴生種的生長發育對光照的需求難以得到滿足,不能進行正常的光合作用,從而影響了正常的生長發育。群落中的藤本優勢植物——葎草,雖然沒有高大的莖葉,但其長莖會攀爬到伴生植物的上部,并在短時間內使莖葉布滿群落上部,使伴生植物難以進行正常的光合作用,影響了后者的正常生長發育。②優勢種會吸收大部分營養和水分,影響了伴生種的正常生長發育。群落中的優勢種植物具有根系多、發達、深扎于土壤中的特點。因此,在生長發育中會出現以下現象:首先,在干旱時,群落中的優勢種植物必然會吸收土壤中的大部分水分,使伴生植物難以吸收到滿足自身需要的水分,難以維持正常的生長發育;在非常干旱時,因根部附近土壤中的水分幾乎都被優勢植物吸收,有些伴生植物吸收不到水分,最后被旱死。其次,在缺乏營養時,群落中的優勢植物必然會吸收到土壤中的大部分營養,導致伴生種植物難以吸收營養,從而難以維持正常的生長發育,使其長勢很弱。上述說明,因群落中優勢植物的爭光性、爭水性和爭肥性都很強,抑制了伴生植物的生長發育。

2.3.2 伴生種抑制了優勢種的生長發育。

在植物群落中,雖然優勢植物能抑制伴生植物的生長,但一定程度上,伴生種也會抑制優勢種的生長。在新立湖濕地公園的堤壩上,很多植物群落中生長著蘿藦。蘿藦為長勢較弱的藤本蔓生植物,是一種典型的伴生植物。水蒿是典型優勢種植物,它們能抑制蘿藦生長發育,但蘿藦的根系也會吸收到少部分水分和營養,并將藤本長莖纏繞于水蒿的莖向上生長、攀爬,使部分蘿藦爬到水蒿頂部,并在水蒿頂部進行光合作用,與水蒿爭光,影響了后者的正常光合作用,部分抑制了其生長發育。這說明雖然蘿藦是新立湖濕地公園植物群落中的伴生種植物,但是能與優勢種植物水蒿爭肥、爭水、爭營養,從而部分抑制群落中優勢種植物水蒿的生長。以上說明,在新立湖濕地公園的植物群落中,優勢植物在抑制伴生植物生長的同時,伴生植物也會部分抑制優勢植物的生長,出現了群落中優勢植物與伴生植物相互抑制的現象。

2.3.3 優勢種促進了伴生種的生長發育。

在新立湖濕地公園的植物群落調查研究中,不僅觀察到優勢植物與伴生植物相互抑制的現象,還觀察到優勢植物促進伴生植物生長發育的現象。例如,群落中的優勢植物——藜,因生長高大,蓋度大,使群落地面處于光照較弱的狀態。但研究者在對新立湖濕地公園的植物群落調查中發現,這種遮陰環境促進了群落中山苦菜等多種伴生植物發芽(有些植物種子必須在遮陰的環境中才能發芽),同時還為群落中必須在弱光下才能正常生長發育的伴生種植物(附地菜等)建立起弱光照等生長有利條件,從而促進它們的生長。這說明植物群落中的優勢種植物能為某些伴生種植物的生長發育提供有利條件,部分促進了伴生植物的生長發育。

2.3.4 伴生種促進了優勢種的生長發育。

在新立湖濕地公園植物群落調查中,還觀察到伴生植物促進了優勢植物生長發育的現象。例如,野大豆是新立湖濕地公園很多植物群落中的伴生植物,在其生長發育中,根部形成的大量根瘤菌能在土壤中形成氮肥,為優勢植物的生長發育提供營養,促進了優勢植物的生長發育。另外,秋季枯萎的野大豆植株腐爛后,也會為優勢植物的生長發育提供氮、磷、鉀等多種營養,促進了優勢植物的生長發育。

3 外來干擾因素的研究及保護建議

3.1 大力促進稻田養蟹生產,減少除草劑的使用

近年來,在新立湖周邊的水稻栽培中,稻農都使用除草劑殺滅雜草,這樣會大大降低稻農的勞動強度。但因新立湖濕地公園部分堤壩與稻田接壤,因此,農民施用了除草劑后,不僅會使稻田內雜草被殺滅,還可能將新立湖濕地公園的湖塘堤壩邊緣、稻田附近的許多植物一并殺死。該調查表明,在新立湖濕地公園的周邊部分稻農采取了“稻田養蟹”生態種養模式。這不僅可大幅度提高農民的收入,還避免在稻田中使用除草劑,有利于新立湖濕地公園堤壩植物的生態保護。因此,建議有關部門大力推進“稻田養蟹”生產模式,有助于減少除草劑的使用,保持新立湖濕地公園植物的多樣性。

3.2 加大蘆葦的人工孵育,擴大其生長面積和數量

新立湖濕地公園的植物群落調查研究表明,新立湖濕地公園的植物種類豐富,具有多樣性。但在植物群落調查中也觀察到,在個別湖塘堤壩水邊及附近,有些區域生長的植物很少或者幾乎處于裸露狀態。作為新立湖濕地公園第二大優勢植物蘆葦,因具有適應性強、生長旺盛的特點,不僅能正常生長,而且生態效應較好。因此,建議有關部門加大投入,提高新立湖濕地公園蘆葦的人工孵育速度,擴大蘆葦的種養面積和數量。這樣不僅能增強新立湖濕地公園中第二大優勢植物——蘆葦的生態效應,也有助于更好地發揮整個公園的生態效應。

3.3 清除入侵植物三裂葉豚草

在新立湖堤壩的2次植物群落調查中,在第20號草本植物樣方中發現了7株三裂葉豚草。三裂葉豚草是國際性有害雜草[7-9],因其一方面生長極度旺盛,形成的大量花粉能導致很多人患較嚴重的花粉過敏癥;另一方面三裂葉豚草的入侵性極強,一旦在入侵地大量成片生長,不僅會抑制入侵地絕大多數植物的生長,還可能造成農作物絕收,甚至導致本土植物大面積死亡[10]。因此,建議有關部門盡快清除新立湖濕地公園的三裂葉豚草,避免其對植物多樣性造成不良影響。

4 小結

據上述可見,新立湖濕地公園優勢植物具有明顯生長優勢,在抑制伴生植物生長發育的同時形成相互抑制、相互促進的關系。在這種相互作用的關系中,因優勢植物對伴生植物的抑制作用具有主導性,從而產生了群落中的優勢植物和伴生植物,構成了植物群落的穩定生態平衡。

總之,在新立湖濕地公園的植物群落中,優勢植物與伴生植物的相互關系是相互抑制、相互促進、對立統一。但在這種辯證關系中,優勢植物對伴生植物的抑制作用發揮了主導作用。

參考文獻

[1] 李欣蒞,弓弼,高麗娟,等.千渭之會國家濕地公園植物多樣性調查評價[J].西北林學院學報,2018,33(4):268-272.

[2] 鄧超,盧文,金杰,等.巢湖烔煬濕地植物群落調查研究與多樣性分析[J].安徽農學通報,2016,22(17):26-28,48.

[3] 徐孫煒.江蘇南通狼山風景區濕地植物調查研究[J].金陵科技學院學報,2010,26(1):96-100.

[4] 李融,張慶忠,姜炎彬,等.不同干擾下興凱湖濕地植物群落的物種多樣性研究[J].濕地科學,2011,9(2):179-184.

[5] 羅濤,倫子健,顧延生,等.神農架大九湖濕地植物群落調查與生態保護研究[J].濕地科學,2015,13(2):153-160.

[6] 許美玲,謝恭莉,彭建松.云南普洱市濕地植物調查研究[J].安徽農業科學,2014,42(5):1486-1488.

[7] 曾珂,朱玉瓊,劉家熙.豚草屬植物研究進展[J].草業學報,2010,19(4):212-219.

[8] 孫備,李建東.豚草防治研究進展[J].農業現代化研究,2005,26(4):317-320.

[9] 王娟,呂國忠,姜華,等.外來入侵物種三裂葉豚草的研究進展[J].安徽農業科學,2013,41(4):1533-1536,1556.

[10] 趙浩宇,何世敏,舒長斌,等.四川外來入侵植物三裂葉豚草的危害及防控對策[J].四川農業與農機,2018(6):35-36.