藝術(shù)與生活的社會(huì)性敘事融合

陳靜

·引言

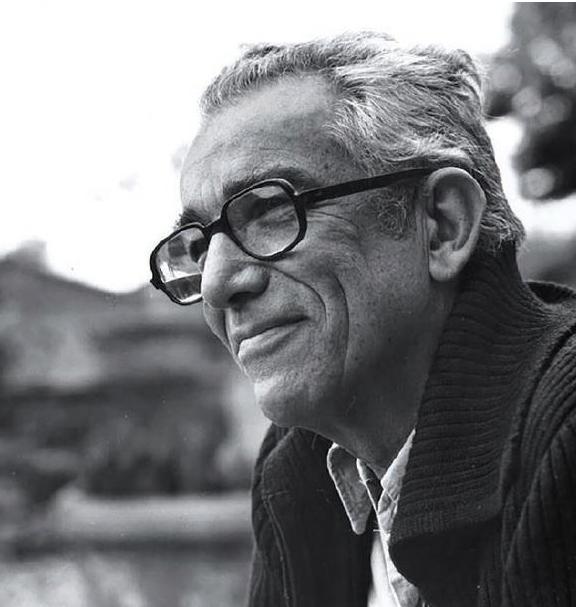

在世界繪本發(fā)展史上,美國繪本大師李歐·李?yuàn)W尼(Leo Lionni,1910-1999)的繪本處女作《小藍(lán)和小黃》(Little Blue and Little Yellow,1959)具有毋庸置疑的地位。它不但被日本繪本之父松居直看成是李?yuàn)W尼“最精彩的作品”[1],還在20世紀(jì)60年代掀起了一場(chǎng)視覺沖擊,更是被人們驚呼為“圖畫書的起點(diǎn)”* [2]。在這本童書中,李?yuàn)W尼首次使用“大膽而抽象的拼貼畫進(jìn)行創(chuàng)作”[3],“提示了圖畫書在構(gòu)圖、造型、媒材、設(shè)計(jì)諸方面所具有的無限自由與可能”[4],在世界繪本發(fā)展史上開辟出一個(gè)全新的時(shí)代。

自出版以來,世界各地的孩子對(duì)《小藍(lán)和小黃》一再表現(xiàn)出好奇與喜愛,這使成人認(rèn)識(shí)到兒童同樣具有體驗(yàn)、洞察抽象藝術(shù)的能力。這本書也成為成人與兒童嘗試就自我的統(tǒng)一性、變化與原物、現(xiàn)象與判斷等哲學(xué)問題進(jìn)行討論的有效媒介。這一切既源于豐富、多元的閱讀過程,又與《小藍(lán)和小黃》所蘊(yùn)含的獨(dú)特藝術(shù)價(jià)值與深刻人文精神相關(guān)。李?yuàn)W尼用人格化的圖形、動(dòng)物角色構(gòu)造出他的繪本世界,里面蘊(yùn)藏著他豐富的人性體驗(yàn),倡導(dǎo)著以“關(guān)心人,尤其是關(guān)心人的精神生活;尊重人的價(jià)值,尤其是尊重人作為精神存在的價(jià)值”[5]為宗旨的人文精神。這一點(diǎn)從《小藍(lán)和小黃》充滿變奏的創(chuàng)作過程即已開始。在《小藍(lán)和小黃》的繪本故事中,李?yuàn)W尼融合西歐色彩倫理學(xué)的觀念,用具有印象派風(fēng)格的視覺形式形成了深刻的色彩隱喻,與世界文學(xué)經(jīng)典作品中備受關(guān)注的人際交往發(fā)生著互動(dòng)。本文將在回顧《小藍(lán)和小黃》的創(chuàng)作過程的基礎(chǔ)上,對(duì)書中所反映的繪本藝術(shù)與社會(huì)文化、現(xiàn)實(shí)生活進(jìn)行互動(dòng)的可能性進(jìn)行揭示與發(fā)掘。

·藝術(shù)與生活的共進(jìn):《小藍(lán)和小黃》的創(chuàng)作機(jī)緣

出版《小藍(lán)和小黃》時(shí),李?yuàn)W尼已經(jīng)是美國平面設(shè)計(jì)界的領(lǐng)軍人物了。但是,他十分重視這本繪本處女作,稱其誕生和出版是“一個(gè)小小的奇跡”[6],這個(gè)在火車上隨口編的小故事為他開辟出一條創(chuàng)作上的新路。在自傳《不同世界之間》(Between Worlds,1997)中,李?yuàn)W尼回憶了創(chuàng)編《小藍(lán)和小黃》的過程:苦于孫子和孫女在火車上活蹦亂跳的李?yuàn)W尼,被《生活》雜志上帶有三原色的一頁激發(fā)了靈感,便一邊給孩子們講故事,一邊用彩頁撕成的紙片演示故事內(nèi)容:“這是小藍(lán),這是小黃。……小藍(lán)和小黃是一對(duì)知心好友。他們一起去遠(yuǎn)足。在森林里,他們玩起了捉迷藏,卻怎么也找不到對(duì)方。……忽然,在林中最粗的那棵樹后面,他們找到了彼此。于是,他們互相擁抱。抱啊,抱啊,他們就變成了小綠。”[7]很快李?yuàn)W尼發(fā)現(xiàn),不僅孩子們聚精會(huì)神,身邊的成人也聽得津津有味,于是為了照顧他們的口味,他讓小綠去了證券交易所,但在那里賠掉所有的錢。“于是,他大哭不止,流出黃色和藍(lán)色的淚水。當(dāng)他全部化為淚水,小藍(lán)和小黃就出現(xiàn)了,而他們的股票也上漲了12個(gè)點(diǎn)。”[8]就這樣,輕松、奇趣的故事受到了孩子和其他乘客的熱烈歡迎。

火車版故事與出版本差距甚大,其中彌漫著一種不切實(shí)際的經(jīng)濟(jì)氛圍——如果考慮到美國在20世紀(jì)50年代因發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭、數(shù)次經(jīng)濟(jì)危機(jī)和國內(nèi)民主運(yùn)動(dòng)深陷時(shí)局的泥潭[9],就更加能理解一個(gè)俗套又帶有表演性的故事何以引來美國聽眾沖動(dòng)而善意的一致稱贊了。這種氣氛激勵(lì)了李?yuàn)W尼,他回家后乘興做出了一本以拼貼技法講述故事的繪本假書。但李?yuàn)W尼并沒有料到它可以作為童書出版,畢竟帶有抽象特質(zhì)的故事之于兒童,接受程度難以預(yù)料。不過,童書編輯法比奧·科恩(Fabio Coen)卻果斷決定出版這本書,他與李?yuàn)W尼一起商量修改事宜,使故事變得更加曉暢、明白,隨后就推出了堪稱繪本界金字塔尖的《小藍(lán)和小黃》。李?yuàn)W尼一直認(rèn)為這本書是“一件充滿了挑釁意味的東西”[10]。4年后,重新評(píng)估自己已出版的4部繪本*,李?yuàn)W尼仍然強(qiáng)調(diào)《小藍(lán)和小黃》是其中“最過現(xiàn)代和缺乏書卷氣的”[11]。

出版本與火車版故事在情節(jié)構(gòu)造上已大相徑庭。從開頭的“這是小藍(lán)”開始,出版本就改變了火車版以“這是小藍(lán),這是小黃”的雙重主人公模式,而是將敘事重心放到了一個(gè)人物身上。兒童讀者由此可以跟隨聚焦性人物小藍(lán)的活動(dòng),了解故事中的色彩社群與人類生活的相似之處——小藍(lán)有父母、好友,要上學(xué),會(huì)和朋友們一起游戲。這種處于現(xiàn)代社會(huì)的生活架構(gòu),為當(dāng)代兒童讀者欣賞這部作品創(chuàng)造了重要的移情文脈,使之可以“在一個(gè)與自我不同的感性對(duì)象中玩味自我(Jch)本身,即把自我移入對(duì)象中去”[12],獲得移情經(jīng)驗(yàn)與審美快感。隨著敘述的進(jìn)一步展開,兩個(gè)版本都出現(xiàn)了小藍(lán)和小黃兩個(gè)人物,都依靠“尋找—擁抱—哭泣—變回自己”這些要點(diǎn)展開敘事。但是,與火車版為照顧成人讀者而出現(xiàn)的證券交易所橋段不同的是,小藍(lán)和小黃的經(jīng)歷中最重要的體驗(yàn)不在于金錢的損失,而在于被各自父母的拒斥,乃至于不得不一同痛定思痛,經(jīng)歷心靈與精神層面的歷險(xiǎn)。至于出版本把解決親子沖突的希望放到偶發(fā)性的融合經(jīng)驗(yàn)及其推廣當(dāng)中,則屬于全新的獨(dú)創(chuàng)。前后對(duì)照可以發(fā)現(xiàn),李?yuàn)W尼是在擴(kuò)大人際交流層面的敘事,發(fā)現(xiàn)人際交流的困境并尋找突破的可能,他始終把希望放在人與人面對(duì)的時(shí)刻。這或許是一名藝術(shù)家的信仰所在——藝術(shù)在紛繁復(fù)雜的世界中應(yīng)承擔(dān)一定的社會(huì)責(zé)任。無論前后變化如何,李?yuàn)W尼延續(xù)的始終是他自己作為設(shè)計(jì)大師的藝術(shù)意識(shí)與敘事觀念,也即如何用色彩表達(dá)情感,如何運(yùn)用色彩敘事影響人際關(guān)系,讓進(jìn)入生活的藝術(shù)成為提升讀者社交過程中的個(gè)人體驗(yàn)與心理認(rèn)知的審美載體。

·藝術(shù)與敘事的契合:《小藍(lán)和小黃》的色彩靈感

如果說,用火車上那本雜志里的色彩講故事對(duì)李?yuàn)W尼來說意味著選擇的局限,那么回家后的創(chuàng)作則擁有更多色彩上的可能,而且他在圍繞這個(gè)故事的后續(xù)創(chuàng)作中也確實(shí)通過豐富的色彩運(yùn)用證明了這一點(diǎn)。由此可推斷,作品中前后一致的藍(lán)黃設(shè)計(jì)可能并非偶然為之。從平面藝術(shù)設(shè)計(jì)的層面考慮,這一點(diǎn)更為確定。李?yuàn)W尼曾為1955年美國紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館(MoMA)的攝影展“人類一家”(The Family of Man)設(shè)計(jì)過畫冊(cè)。這場(chǎng)順應(yīng)戰(zhàn)后和平呼聲的著名展覽致力于“記錄人與人之間的關(guān)系”和“解釋人與自身的關(guān)系”[13],其主旨與《小藍(lán)和小黃》是一致的。在李?yuàn)W尼設(shè)計(jì)的畫冊(cè)封面上,彩色的方塊并排圍在一幅攝影作品周圍,呈現(xiàn)交疊、羅列之姿,如攝影展主題一般暗示人類個(gè)體的多姿多彩,與《小藍(lán)和小黃》中的擬人化色彩可謂遙相呼應(yīng)。在1957年的一期《財(cái)富》雜志上,李?yuàn)W尼用形似手撕紙片的多種色塊設(shè)計(jì)過一則廣告[14],也與《小藍(lán)和小黃》的視覺設(shè)計(jì)類似。總之,在創(chuàng)作《小藍(lán)和小黃》之前,李?yuàn)W尼就經(jīng)常利用幾何圖形或不規(guī)則色塊進(jìn)行平面設(shè)計(jì),這反映出他的自我藝術(shù)定位:“我是真正的荷蘭人。我覺得自己更接近風(fēng)格派,我對(duì)郁金香花田的圖案和對(duì)稱性很有感覺。”[15]《小藍(lán)和小黃》的出版也確如風(fēng)格派藝術(shù)家們所言:“將繪畫的元素精簡至只有形式、色彩和線條,可以為社會(huì)帶來新的活力。”[16]

《小藍(lán)和小黃》是李?yuàn)W尼延續(xù)設(shè)計(jì)大師藝術(shù)直覺的產(chǎn)物,也是他以抽象風(fēng)格進(jìn)行繪本敘事的嘗試。色彩作為繪本最基本的視覺元素,既可以使讀者形成空間結(jié)構(gòu)與造型,又可以調(diào)動(dòng)讀者的情緒與直覺,覺知、組織、加工信息,構(gòu)建出理解繪本敘事的心理圖式。在《小藍(lán)和小黃》中,李?yuàn)W尼既關(guān)注環(huán)境色彩的對(duì)照,以橙、黑兩色渲染家庭、學(xué)校的氛圍;又關(guān)注色彩的情緒表達(dá)功能,以黑、紅兩色渲染和切換小藍(lán)尋找小黃時(shí)的情緒變化。更重要的是,李?yuàn)W尼還借助色彩倫理學(xué)構(gòu)建出流暢的敘事情節(jié),促成了角色情感的自然流露。

具體說來,書中取三原色中的藍(lán)黃進(jìn)行設(shè)計(jì),固然可以象征原初未被復(fù)雜化的人格,但這不足以構(gòu)成舍棄藍(lán)紅或紅黃搭配的理由。相比而言,考慮藍(lán)黃混合而成的綠色的象征含義,可能才是理解李?yuàn)W尼藝術(shù)直覺的關(guān)鍵。綠色最普泛的象征是希望,這一點(diǎn)源于西歐基督教文化。在意大利基督教文學(xué)《神曲》*中,朝圣者但丁在地上樂園看到引導(dǎo)基督的隊(duì)列中有三位仙女,分別通體火紅、潔白和如綠寶石[17],她們依次象征著愛德、信德與望德[18]。不過,色彩的含義源頭并非單一,德國學(xué)者愛娃·海勒認(rèn)為色彩喚醒情感象征的諸種因素包括心理經(jīng)驗(yàn)、集體文化、存在方式、政治傳統(tǒng)、色彩的創(chuàng)造性運(yùn)用等[19]。在西歐中世紀(jì)末期,混色而成的綠色由于不穩(wěn)定,且有偏藍(lán)、偏黃或偏棕的問題而受到歧視,因?yàn)椤霸凇妒ソ?jīng)》中,混雜、模糊、融合這樣的詞語往往與魔鬼聯(lián)系在一起”[20]。隨著基督教信仰在西歐日益深入人心,西歐中世紀(jì)末期,綠色常常被拿來表達(dá)充滿敵意、帶有恐懼特征和陌生感的形象的色彩,如魔鬼、龍、鱷魚等[21]。

《小藍(lán)和小黃》中的綠色就具有引發(fā)恐懼感的傾向。這集中表現(xiàn)在小藍(lán)和小黃融為小綠,去追趕小橙的畫面中——兩個(gè)角色相融后形成的強(qiáng)大感外化為小綠大于同時(shí)出現(xiàn)在畫面中的小橙,而小綠居左上、小橙居右下,且右部大于左部的狀態(tài),形成向右邊奔跑的姿態(tài)。這一切都會(huì)產(chǎn)生“小綠具有壓倒性的力量、小橙害怕小綠”的暗示。既然一方害怕另一方,那么彼此間的追逐游戲便如書中所示無法持續(xù),因此成為講述兒童情感對(duì)抗的社會(huì)性敘事片段。此后,在主角回家的過程中,“恐懼感”兩次轉(zhuǎn)化為父母對(duì)孩子的情感拒斥,進(jìn)入情感交流失敗的社會(huì)性敘事中,并為針對(duì)主角的情節(jié)發(fā)展發(fā)生由拒斥到接納的突轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。

由此可見,《小綠和小黃》中的角色不僅是李?yuàn)W尼設(shè)計(jì)風(fēng)格的藝術(shù)外顯,更是他依據(jù)綠色的倫理學(xué)含義構(gòu)建情節(jié)的具象表達(dá)。他曾把綠色表現(xiàn)為公園中的自然環(huán)境,但作為角色的色彩則是個(gè)體間愛與和諧的變奏化表征——初為充滿希望的個(gè)體情感融合的象征性經(jīng)驗(yàn),后則變?yōu)閭€(gè)體向群體推廣的現(xiàn)象式經(jīng)驗(yàn)。在這些經(jīng)驗(yàn)的擴(kuò)散過程中,綠色延續(xù)了西歐中世紀(jì)末期表征恐懼、引發(fā)拒斥的情感特質(zhì),完成了色彩藝術(shù)與情感敘事的深度契合,促成了色彩象征與敘事邏輯的息息相通。

·藝術(shù)對(duì)生命的擴(kuò)容:《小藍(lán)和小黃》的社會(huì)性隱喻

繪本的藝術(shù)風(fēng)格可以建構(gòu)種種與視覺元素相關(guān)的心理圖式,幫助讀者領(lǐng)悟捕捉其敘事的微妙內(nèi)涵。但作為圖文合作的藝術(shù)體,繪本的文字對(duì)圖像敘事與閱讀的影響亦十分重要。正如法國學(xué)者羅蘭·巴特所言:“文本引導(dǎo)讀者在圖像各種不同的所指之間穿行,促使讀者避免某些所指,接受其他所指。”[22]因此,在《小藍(lán)和小黃》的文字指引下,讀者可以準(zhǔn)確地了解那些抽象的彩色圖形所意味的角色、環(huán)境,以及角色關(guān)系。在圖文結(jié)合敘事下,讀者將發(fā)現(xiàn),小藍(lán)、小黃融為綠色和兩家父母對(duì)小綠的拒斥是至關(guān)重要的,因?yàn)檎沁@些細(xì)節(jié)展現(xiàn)了社會(huì)性交往中的和諧與沖突,為故事的進(jìn)一步展開提供了前提。在閱讀中,這兩點(diǎn)曾引起兒童讀者的一些獨(dú)特反應(yīng)。與此相關(guān)的兒童言行在《共讀繪本的一年》中有最典型的體現(xiàn)。在這本書中,那位被薇薇安·嘉辛·佩利老師認(rèn)為是“輕易地就發(fā)展出自我認(rèn)同的能力”[23]的5歲小女孩瑞妮就質(zhì)疑了“把小藍(lán)和小黃看成是人類”這一常見看法,因?yàn)樵谒磥恚叭藫肀У臅r(shí)候是不會(huì)改變顏色的”[24]。同時(shí)她也否定了父母認(rèn)不出孩子的細(xì)節(jié),她的理由代表著兒童對(duì)父母的一種信心或者是要求:“不可能!爸爸和媽媽不可能認(rèn)不出自己的孩子!” [25]無獨(dú)有偶,有中國小朋友也對(duì)《小藍(lán)和小黃》中父母認(rèn)不出孩子的段落做出了典型化的反應(yīng)。新浪微博用戶“舉頭三尺有小范”曾記錄過班上一個(gè)小朋友的相關(guān)反應(yīng),那個(gè)孩子在聽這個(gè)故事時(shí)哭著大喊:“點(diǎn)點(diǎn)很傷心,小藍(lán)和小黃變成了小綠,媽媽不要他們了,嗚嗚嗚,點(diǎn)點(diǎn)要媽媽,啊啊啊……”這些有趣的閱讀故事顯示出一定年齡層的兒童讀者對(duì)上述兩種社會(huì)性敘事所代表的隱喻內(nèi)涵的隔膜。“隔膜”也是一種理解方式的具體表現(xiàn),而探索這些情節(jié)的隱喻內(nèi)涵則意味著討論繪本藝術(shù)擴(kuò)容生命體驗(yàn)的力量與功能。

關(guān)于小女孩瑞妮所質(zhì)疑的“人擁抱的時(shí)候是不會(huì)改變顏色的”這一點(diǎn),首先可以回歸到色彩敘事的藝術(shù)中去理解。當(dāng)讀者翻看《小藍(lán)和小黃》時(shí),起初看到的是排滿了整個(gè)環(huán)襯頁的小藍(lán)和小黃。一方面這可以看成是兩個(gè)角色的無數(shù)次比鄰、并置,一方面則需要回到藝術(shù)設(shè)計(jì)本身加以理解。根據(jù)比鄰、并置的形態(tài),可以將小藍(lán)和小黃的表現(xiàn)形式與西歐印象派的“點(diǎn)畫法”聯(lián)系在一起。“點(diǎn)畫法”是20世紀(jì)80年代喬治·修拉在米歇爾-歐仁·謝弗勒爾的《色彩的和諧與對(duì)比原理》的影響下發(fā)明的藝術(shù)技法[26]。在謝弗勒爾的色彩規(guī)律與原理中,最為重要的是“視覺融合”即“兩種并列在一起的色彩會(huì)傾向于互相融合,看起來似乎變成同一種色彩”[27]。修拉的“畫由沒有混合過的原色小點(diǎn)構(gòu)成”[28],當(dāng)這些有色的小點(diǎn)遵循“視覺融合”規(guī)律,影響讀者的視覺感受時(shí),便會(huì)制造出兩種原色混合產(chǎn)生一種間色的效果。更準(zhǔn)確地說,“只要在畫布上交替涂上藍(lán)色和黃色,就能利用視覺融合造成綠色的效果”[29]。從本質(zhì)上講,這種綠色是密集相鄰的藍(lán)點(diǎn)和黃點(diǎn)經(jīng)由人類視神經(jīng)而形成的視錯(cuò)覺,而不是物質(zhì)實(shí)體意義上的色彩。這一點(diǎn)暗示出,李?yuàn)W尼筆下的小藍(lán)、小黃只要如環(huán)襯上那樣處于一種“點(diǎn)畫法”的親密比鄰狀態(tài),就可以在“視覺融合”規(guī)律的作用下被視為一體化的綠色。這種比鄰、并置狀態(tài)的最極致表現(xiàn)就是“擁抱”,小藍(lán)和小黃由此進(jìn)入一種無比接近而異于他者的共同體驗(yàn)和立場(chǎng)中:“小藍(lán)和小黃的心心相印——他們好得像一個(gè)人”[30]。

這也可以是單一主體經(jīng)歷變化后所呈現(xiàn)出來的不為父母朋友辨認(rèn)出、亦不為后者接納的生命狀態(tài)。相似的生命體驗(yàn)在世界經(jīng)典文學(xué)中屢見不鮮——《圣經(jīng)·約伯記》中受到命運(yùn)與撒旦打擊的無辜約伯已面目全非,但他的朋友們先后質(zhì)疑其義人身份,認(rèn)定他是罪人;《變形記》中的格里高爾變?yōu)榧紫x,父母便拒絕與之交流,將其當(dāng)成徹頭徹尾的怪物,乃至置其于死地……在現(xiàn)實(shí)世界中,與經(jīng)典文學(xué)相類的人際沖突不僅發(fā)生在社交場(chǎng)合中,更屢見于家庭生活。《小藍(lán)和小黃》中的家庭沖突,與通常把家庭視為愛之港灣的傳統(tǒng)信念是相左的。據(jù)李?yuàn)W尼的孫女安妮說,意大利威尼斯市市長在2015年7月將李?yuàn)W尼的《小藍(lán)和小黃》等書列入了學(xué)校禁書的名單(同時(shí)“入選”的還有《小黑魚》和《佩澤提諾》),因?yàn)椤八鼈儽徽J(rèn)為會(huì)對(duì)傳統(tǒng)家庭造成潛在的威脅”[31]。

但事實(shí)上,《小藍(lán)和小黃》又在沖突、危機(jī)中注入了希望和成長的可能。在繪本創(chuàng)作中,李?yuàn)W尼并不回避質(zhì)疑傳統(tǒng)的情節(jié)。他確定成人向兒童傳遞的信息非常重要,但是“為孩子們寫作,你必須是孩子”的做法是局限的,他更贊成“為孩子們寫作,你必須跨出一步從成人旁觀的視角去觀察兒童”[32]的立場(chǎng)與實(shí)踐。正是這種超越于純粹兒童視角的旁觀者視角,使不回避家庭沖突的《小藍(lán)和小黃》獲得了打動(dòng)人心的真實(shí)力量,成為以藝術(shù)擴(kuò)容生命經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)典之作。不過,李?yuàn)W尼的“旁觀的視角”又對(duì)成人與兒童都保持著深刻的信任態(tài)度。他相信,兒童如小藍(lán)、小黃一般可以在成人不在場(chǎng)之處“振作起來”*(they finally pulled themselves together[33]),實(shí)現(xiàn)自我成長;也認(rèn)同成人在體諒兒童的過程中可以憑借偶發(fā)性的愛之接觸開啟接納的心門,正如藍(lán)家的父母抱起小黃發(fā)現(xiàn)彼此交融后獲得的領(lǐng)悟一般。李?yuàn)W尼由此就凸顯了“寬厚、廣博的愛和同情,會(huì)產(chǎn)生對(duì)美好人性的洞察力”[34]這一人文關(guān)懷視野。雖然,像小女孩瑞妮那樣早慧的兒童對(duì)《小藍(lán)和小黃》的社交性敘事持“隔膜”態(tài)度,但那恰恰證明了李?yuàn)W尼所堅(jiān)持的“旁觀的視角”暗含的挑戰(zhàn)讀者、與其對(duì)話的潛力,而這種力量亦附身于深沉的人文關(guān)懷精神之中,因?yàn)槲ㄓ幸l(fā)思考的對(duì)話方可令讀者成為閱讀的主體。

·結(jié) 語

李?yuàn)W尼的孫女安妮在一次談話中曾提及祖父創(chuàng)作《小藍(lán)和小黃》中的一頁的靈感:美國政府曾邀請(qǐng)李?yuàn)W尼為1958年布魯塞爾世界博覽會(huì)的美國主展館設(shè)計(jì)一個(gè)名為“未竟的事業(yè)”的附加小館,李?yuàn)W尼在那里展覽了一張不同種族的兒童手拉手轉(zhuǎn)圈圈的黑白照片,用以描繪美國解決種族隔離與沖突的理想方案。但這一展示引起了美國部分參議員的反對(duì),照片下方甚至還張貼了用來“聲明這張照片不代表美國目標(biāo)”的標(biāo)識(shí),而“李?yuàn)W尼因這次糟糕的設(shè)計(jì)受到了指責(zé)”[35]。到了1959年,李?yuàn)W尼顯然并未忘記那場(chǎng)風(fēng)波和自己的初心。他將不同種族的孩子手拉手轉(zhuǎn)圈圈的照片圖式,變成了《小藍(lán)和小黃》中不同色塊的孩子一起做游戲的場(chǎng)景,并聲稱那是孩子們最喜歡的游戲。李?yuàn)W尼在其繪本處女作《小藍(lán)和小黃》中繼續(xù)推進(jìn)著他面向公眾的“未竟的事業(yè)”—— 一種用藝術(shù)幫助人們更加自由地體驗(yàn)自身,更加和諧地面對(duì)他人,更有責(zé)任心地肩負(fù)將自己的生活之地變得美好的責(zé)任,一種將藝術(shù)與生活放置在社會(huì)性敘事中加以演繹的人文主義事業(yè)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]松居直.我的圖畫書論[M]. 郭雯霞、徐小潔,譯.上海:上海人民美術(shù)出版社,2009.

[2]彭懿. 圖畫書:閱讀與經(jīng)典[M]. 南昌:二十一世紀(jì)出版社,2008.

[3]馬丁·薩利斯伯瑞. 兒童繪本典藏100 [M]. 柳漾、陳紅杰,譯. 北京:北京美術(shù)攝影出版社,2017.

[4]陳暉.圖畫書的講讀藝術(shù)[M]. 南昌:二十一世紀(jì)出版社,2010.

[5]周國平.人文精神的哲學(xué)思考[N]. 文匯報(bào),2002-12-01-第003版.

[6][7][8][10][11][32]Leo Lionni. Between Worlds [M]. New York : alfred a. knopf, 1997.

[9]黃安年.二十世紀(jì)美國史[M].石家莊:河北人民出版社,1989. 周毅.美國歷史與文化[M]. 北京:首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社,2015.

[12]威廉·沃林格. 抽象與移情[M].王才勇,譯. 北京:金城出版社,2019.

[13]內(nèi)奧米·羅森布拉姆. 世界攝影史[M].4版.包甦、田彩霞、吳曉凌,譯. 北京:中國攝影出版社,2012.

[14][15]Steven Heller,Greg D'Onofrio. The Moderns: Midcentury American Graphic Design[M]. ?MIGR?S, New York: Abrams, 2017.

[16]埃米·登普西. 現(xiàn)代藝術(shù)[M]. 蘇秋鳴,譯. 北京:北京聯(lián)合出版有限公司,2019.

[17][18]但丁.神曲:地獄篇、煉獄篇、天國篇[M]. 田德望,譯. 北京:人民文學(xué)出版社,2016.

[19]愛娃·海勒.色彩的文化[M]. 吳彤,譯.北京:中央編譯出版社,2004.

[20][21][27][29]米歇爾·帕斯圖羅. 色彩列傳:綠色[M]. 張文敬,譯.北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2016.

[22]佩里·諾德曼.說說圖畫[M]. 陳中美,譯.貴陽:貴州人民出版社,2018.

[23][24][25]薇薇安·嘉辛·佩利.共讀繪本的一年[M].棗泥,譯.北京:新星出版社,2013.

[26]蘇西·霍奇. 藝術(shù)的源代碼[M]. 姚貝爾,譯.北京:中國畫報(bào)出版社,2018.

[28]戴維·科爾比. 簡明現(xiàn)代思潮辭典[M].鄧平,譯.重慶:重慶出版社,1987.

[30][34]朱自強(qiáng).出人意料的好點(diǎn)子:《小藍(lán)和小黃》里的創(chuàng)意[J]. 父母必讀,2020,(9).

[31][35]Annie Lionni. Leo Lionnis ‘Unfinished Business [J/OL]. Sep 28,2017.?https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-book-news/article/74918-leo-lionni-s-unfinished-business.html

[33]Leo Lionni. Little Blue and Little Yellow[M]. New York: Scholastic Inc., 1993.