犍陀羅地區與塔里木盆地周緣佛教寺院形制布局的比較研究

李肖 廖志堂

內容摘要:從印度發源的佛塔、佛寺在向中亞地區和塔里木盆地周緣傳播的過程中,不斷吸收沿途的文化元素,因地制宜,逐漸形成了“(多層)方形塔基-柱形塔身”的佛塔形制,以及“塔院-僧院”并列分布的佛寺布局模式,可見佛教寺院風格漸趨簡單、封閉,反映了佛教發展和傳播過程中,不同自然地理、歷史文化、思想觀念元素之間的矛盾與調和。

關鍵詞:佛教寺院;形制布局;犍陀羅;塔里木盆地

中圖分類號:K879.3 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1000-4106(2021)03-0013-11

Abstract:This paper focuses on the development of the layouts of Buddhist monasteries in Gandhāra and the Tarim Basin, two areas along the Silk Road that were significant for the propagation of Buddhism since the 3rd century B.C.E After its inception in ancient India, Buddhism and the architectural style it inspired underwent many periods of localization when coming into contact with various peoples, cultures and religions on its path to Central Asia. In particular, multi-layered stupas with a square base and the layout of Buddhist monasteries that include stupas and small cells for monks are notable later developments in Buddhist architecture. The architectural style of these monasteries tended to be simpler and more enclosed, which reflects the compromise that was necessary as the eastward transmission of Buddhism encountered different geographical, historical, cultural and ideological influences.

Keywords:Buddhist monastery; layout; Gandhāra; Tarim Basin

前 言

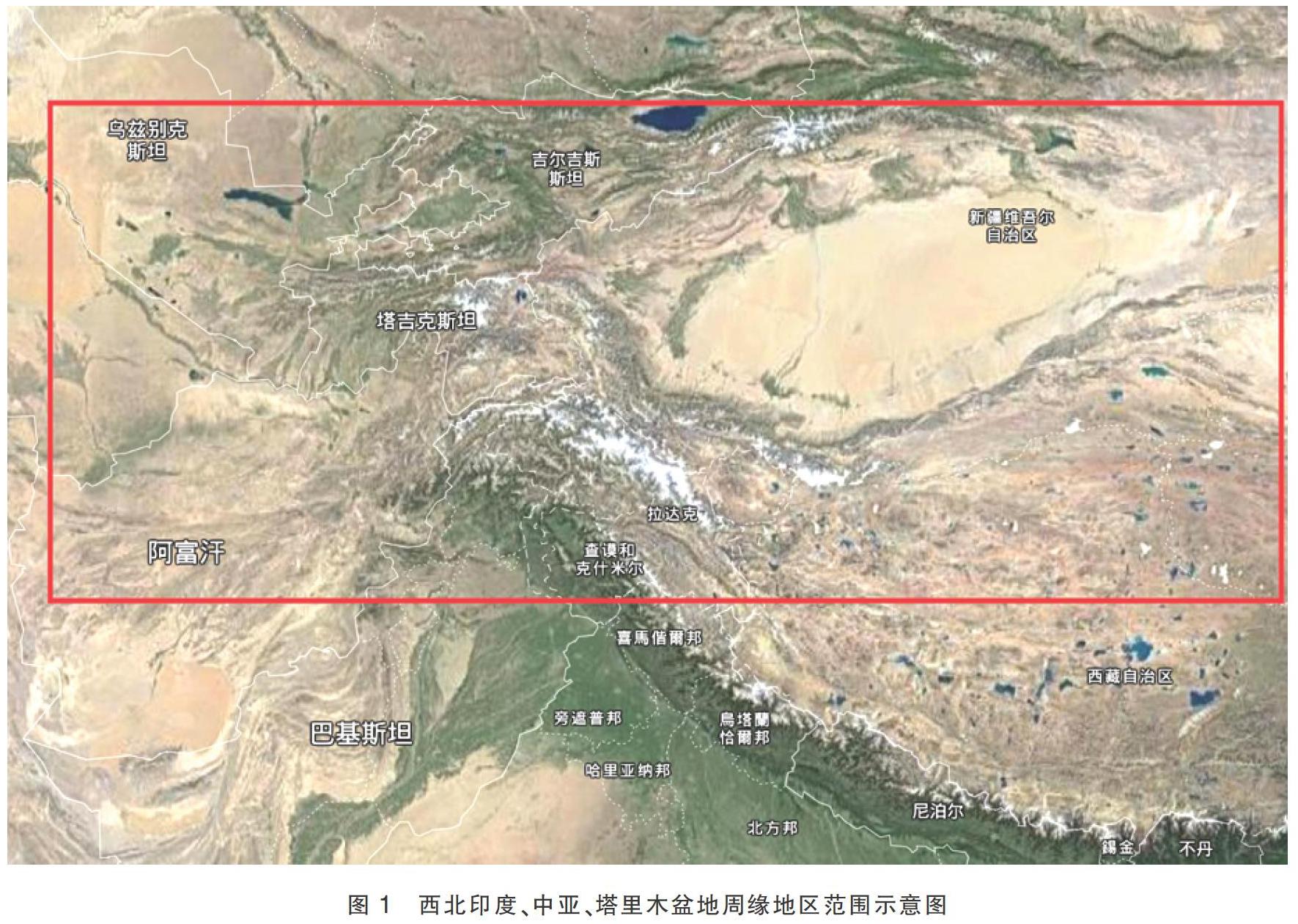

本文所要討論的區域橫越了中亞和南亞次大陸北部,大致涉及帕米爾山結的所有區域和今天印度、巴基斯坦、阿富汗、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦以及中國新疆的塔里木盆地周緣地區(圖1)。

佛教誕生后不久,便在西北印度的白沙瓦(Peshāwar)、斯瓦特(Swāt)、塔克西拉(Taxila)(今巴基斯坦北部)、克什米爾(Kashmir)等所謂“大犍陀羅地區”(Greater Gandhāra)形成中心,并由此向喀布爾(Kabul)地區(今阿富汗東南部)擴展,隨后進入中亞的阿姆河、錫爾河之間的“河中地帶”(Transoxiana)。而中亞佛教的一支在大約公元3、4世紀翻越帕米爾高原進入塔里木盆地西北緣的喀什綠洲;另一支可能在更早的時期就翻越喀喇昆侖山到達塔里木盆地西南緣的和田綠洲。在此期間,伴隨佛教傳播的除了佛教教義、經典外,還有佛教繪畫、雕塑及建筑藝術,它們沿途不斷地吸收當地信眾的文化元素,所以即使在中亞地區,佛教藝術——當然包括建筑藝術在內——都呈現出印度及波斯、希臘或所經之處土著民族的藝術特征,而這些佛教藝術的多樣性恰好也標示出北傳佛教傳布所經過的區域和時代的差異。古代來自中原的求法者如法顯、玄奘、宋云等人的旅行路線就反映出古代印度、中亞和塔里木盆地之間交通網絡的復雜性[1]。

西北印度、中亞地區最早的佛教建筑始于公元前3世紀左右,主要以埋藏佛舍利的覆缽塔(Stūpa)和阿育王法敕(Aoka edicts)的形式,零星分布在阿富汗南部和巴基斯坦北部。至貴霜王朝時期,佛教建筑才開始大量出現。自此以后,佛教建筑的發展大體可分成三期:第一期為貴霜王朝時期,即公元1至3世紀,佛教建筑主要分布在以白沙瓦為中心的犍陀羅核心地區(Gandhāra Proper)和烏茲別克斯坦南部的鐵爾梅茲一帶(Termez)。第二期是后貴霜時期,即公元4、5世紀,建筑數量較少,主要分布在阿富汗的巴米揚(Bamiyan)和土庫曼斯坦的梅爾夫(Merv)。第三期是突厥與盛唐時期,即公元6至8世紀,建筑主要分布于阿富汗海巴克(Haibak)、巴米揚以及烏茲別克斯坦的塔什干(Tashkent)一帶。另外在巴基斯坦北部的印度河上游河谷一線發現了公元1至8世紀的佛教巖刻和題記[2]。

塔里木盆地周緣地區現存的佛教遺跡時代差異較大,如吐魯番交河故城北端塔林主塔內的木材碳十四數據顯示,佛塔建造年代約在公元前后的東漢時期,而盆地北緣佛教石窟的年代最早者也在公元3、4世紀左右,這表明佛教傳入盆地周緣的路徑非常復雜。

通過對上述區域內佛教寺院形制布局的比較研究,本文希望能夠明晰佛教寺院建筑中哪些元素是保持不變或極少變化的,哪些是入鄉隨俗地加入了當地的文化特色,由此推進佛教建筑藝術和佛教傳播的研究。

一 犍陀羅地區佛教寺院的歷史沿革、

形制布局特點

古代犍陀羅地區大致位于今巴基斯坦西北部的開伯爾—普什圖省(Khyber-Pakhtunkhwa Province)。從公元前2世紀至公元8世紀,佛教在此地興盛近千年,留下了數量眾多的佛教建筑遺跡(圖2)。

犍陀羅地區的佛寺基本由供奉佛塔的塔院(stūpa court)及供僧眾修行的僧院(monastery court)兩部分組成,這也是犍陀羅佛教建筑最重要的創新之一[3],這種模式向外擴展到阿富汗、中亞地區,后進入塔里木盆地,直至中原、東亞地區。

貴霜時期的佛塔大都呈覆缽狀,基壇多為方形,側壁刻有雕像紋飾,向上依次分布塔身、覆缽丘、平臺、塔剎、相輪。初期佛塔的覆缽丘低矮,為印度早期佛塔的典型樣式,周邊尚可見到欄楯遺跡。從公元2世紀迦膩色伽(Kanihka)統治時期開始,犍陀羅地區的佛塔逐漸發展出新的模式,方形基壇、多層建筑的佛塔建筑逐漸成為主流,這或許說明犍陀羅的佛教儀式變得更加成熟、復雜[3]。

現以塔克西拉的達摩拉吉卡、焦里安和白沙瓦的塔赫特巴希佛教寺院遺址為代表進行研究。

1. ?達摩拉吉卡佛寺 (Dharmarājikā)

達摩拉吉卡佛寺包含數座以佛塔為中心的塔院和僧院建筑(圖3),主佛塔亦稱“法王塔”。由其覆丘狀塔體推測,法王塔建于公元前2世紀,公元4世紀又進行了擴建。佛塔的環形禮拜道外圍尚存始建時的石質欄楯痕跡。該塔是犍陀羅地區目前發現的最早的大塔,可能與阿育王傳法有關,廢棄于公元6世紀[4]。

主佛塔基壇呈圓形,直徑46m,東、南、西、北四面設向外伸出的長方形平臺,符合大眾部戒律《摩訶僧祇律》卷33記載的覆缽塔結構:“爾時世尊自起迦葉佛塔,下基四方周匝欄楯,圓起二重,方牙四出。上施盤蓋長表輪相。佛言:‘做塔法應如是”[5]。所謂“方牙四出”即指基壇四面的長方形平臺,經踏步可從環形禮拜道登上和基壇相連的“方牙”(圖4)。佛塔積土石為塔體,外砌石塊,覆缽之下有輪輻狀石砌結構以加固原始塔基[6],覆缽現已部分坍塌,但殘存部分仍高達15m,在當時是塔克西拉地區規模最宏大的佛塔。主佛塔四周矗立著 4座體現犍陀羅藝術風格不同發展階段特點的寺院和若干陸續增建的還愿塔。這些建筑最初布局協調合理,其后隨著佛教儀式的變化而數量驟增、變得雜亂無序,擠滿了全部可用的空間。

塔廟區的北側寺院由以方形基壇的佛塔為中心、眾多房間圍繞的塔院區和北側與其相鄰的僧院區組成,從形制上看始建于貴霜時期,時代晚于法王塔,保存完整。僧院平面呈方形,僅南院院墻正中開有對著塔院區的院門,狹窄的院門似顯示著戒律的嚴格。院門左右兩側房間面積較大,可能有其他用途。北、東、西三面院墻內建有大小基本一致的僧房。僧院中間為非常寬敞的中庭,中庭之中為一個方形的水池,應為當年僧眾沐浴之處(圖5)。這種以居室圍繞中庭周圍(三面或四面)的僧院布局起源于貴霜時期的犍陀羅地區。西北方向發現一方形基址的一角被該僧院打破,前者可能時代更早,而后者可能是犍陀羅地區晚期的遺跡。{1}

2. ?焦里安佛寺(Jauliā)

焦里安佛寺始建于公元2世紀左右,由一座僧院和一座大型塔院構成。

僧院位于佛寺西側,為兩層建筑結構,由石砌樓梯相連。僧院內庭院、水池、經行石路、排水暗渠、燈龕、佛龕、窗戶俱備,會堂、食堂、廚房、倉庫、廁所等設施完善[7-9];塔院位于僧院東側,由兩個高度不同的院落構成,北側低院(lower stūpa court)西邊尚有一較小的方院與之銜接。主塔位于南側高院(higher stūpa court)中央,僅存略微凸出地面的塔基部分,周圍密布還愿塔、龕像等建筑,塔院四周建有高大的佛龕[7-9]。

3. ?塔赫特巴希佛寺(Takht-i-bāhī)

塔赫特巴希佛寺位于古代犍陀羅地區的中心,建筑遺跡位于西、中、東三條山脊中段,主體建筑位于最為寬闊的中間山脊上(圖6-1、2),佛寺遺址始建于公元1世紀,至公元7世紀仍在使用。

1836年,庫爾(General Court)最先注意到這個遺址。1852至1871年,拉姆斯登(Lieutenant Lumsden)、威爾徹(R.E. Wilcher)、坎寧安(A.Cunningham)等人相繼考察、挖掘了該遺址并發表了有關報告; 1907年,斯普納(D.B.Spooner)對這處遺址進行了首次系統的考古發掘; 1910至1911年,哈格里夫斯(H.Hargreaves)再次對該遺址做了進一步清理。{1}

基于上述考古調查并參考漢譯佛典,該寺院遺跡主要包括塔院、僧院、中庭、布薩處(uposathā-gāra)或講堂(prāsāda),以及其他附屬設施[7]273。

寺院主入口在東院墻上,由北向南可以上到中庭西端,隨后向東即可進入中庭。中庭位于塔院與僧院之間,地面較兩者地面低凹,密布形制各異的還愿小塔。其北、東、南三面共建二十九座佛龕,均面向中庭敞開,佛龕頂部已毀,原來應為類似于塔院佛龕的穹窿頂,其中一些窄高的佛龕疑為大佛龕(圖7:a-h)。一條磚鋪道路呈南北向穿過中庭,聯通塔院與僧院,北側的僧院通過一低矮的五級踏道與中庭相連,而南側的塔院與中庭相連的踏道較高,共十五級。

塔院中心為一方形臺基,臺基北面置踏步,正對塔院入口。此臺基應是主塔塔基,塔基上似保留了當時右繞佛塔的禮拜道。塔院南、東、西三面分置五座佛龕,每座佛龕皆向主塔敞口。佛龕始建時,彼此存在間隔,后為增塑佛像,在每龕間補砌一道橫墻,形成類似佛龕的小神龕,故形成了東、南、西三面封閉的塔院[7]275。整個塔赫特巴希遺址僅存塔院的兩座佛龕保存了原始屋頂的痕跡(圖8):佛龕頂以托臂(corbels)相承,呈穹頂,上部截平;穹頂之上另置系梁(collar),上托另一小穹頂,外觀呈斜頂形,平面呈半圓狀;外立面敞口如三葉形,上有蘑菇形小尖頂,復原后整個塔院遺址顯得十分緊湊(圖9)。

僧院地面略低于塔院,系一個自給自足的單元,是整個寺院群最大的建筑。其平面呈方形,十五座僧房分布于南、西、北三面(圖10)。僧院中庭的東南部尚存一方形水池,用于承接僧房頂的排水。僧院東墻中央有門通向一個6.1米見方的房間,應為廚房。廚房北墻辟二門,一門通向另一小房,另一通往樓上;廚房東墻兩端各辟一門,皆通往室外,室外有二凸起扶壁,似為廁所;南墻西側有單門通往另一大面積房間,應為食堂。諸房舍屋頂皆不存,原來應為疊壓式穹頂。

在遺址北部,緊靠僧院西側,有座較大的露天方院,圍墻高且僅在南壁東側開一門道。關于這座方院的用途,說法頗多,李崇峰根據其簡約的布置推測其為漢譯佛典中的“布薩處”[7]279。

“布薩處”南側是十間所謂的“地下室”,但實際上它們并非真正的地下室,只是建在低洼處而已。其年代較中庭為晚,倚中庭西墻而建,頂為突拱結構,上覆厚泥,與中庭地面齊平。坎安寧認為這些房舍曾作倉庫之用。

“地下室”南邊尚有一方院,其南墻下部的基壇(image pedestal)上殘存六身泥塑大立佛足部痕跡,結合院中出土的若干泥塑大佛頭,俗稱該院為“大像院”,此方院還建有通往山谷的梯道。

二 中亞——阿富汗地區佛教寺院的

歷史沿革、形制布局特點

約在公元前不久,佛教從西北印度傳入“河中地帶”。至貴霜帝國時期,佛教在此地得到廣泛傳播,一些早期佛教寺院開始出現。

公元5世紀噠人統治時期,和犍陀羅地區一樣,這里的佛教遭受打擊。公元6世紀中葉,統治此地的突厥人不信仰佛教,也不排斥佛教,佛教建筑的發展有所恢復。公元7世紀下半葉,唐朝安西都護府控制這一帶,并興建了一批具有中原特色的佛寺。公元8世紀后,隨著伊斯蘭文化的東擴,佛教逐漸消亡。

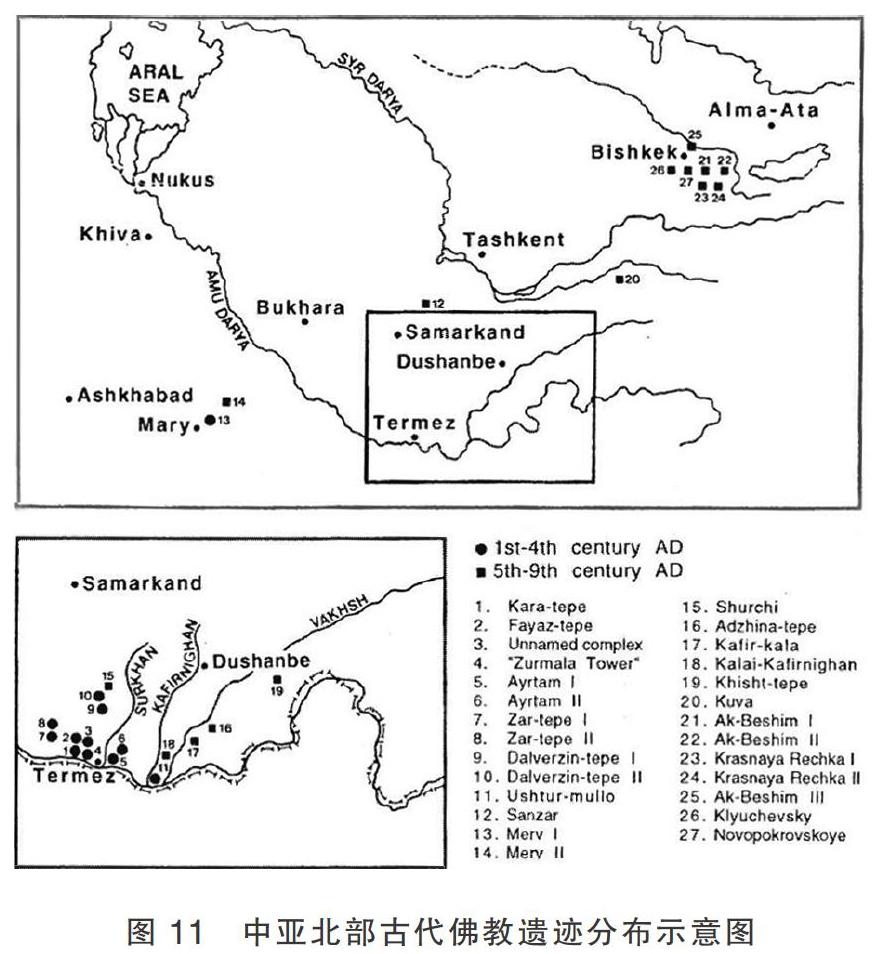

中亞-阿富汗地區的佛教遺跡的分布范圍東起楚河上游,西到錫爾河上游,南至錫爾河與阿姆河之間的“河中地帶”,向西可達卡拉庫姆運河一帶。上述地區今分屬吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦(圖11)。

下文討論的遺址分別位于烏茲別克斯坦鐵爾梅茲地區(Termez)、塔吉克斯坦赫瓦什河谷(Vaksh Valley)、土庫曼斯坦的梅爾夫地區(Merv)。

1. ?鐵爾梅茲地區的卡拉特佩寺院(Kara-Tepe)

鐵爾梅茲地區位于烏茲別克斯坦南端、阿姆河中游北岸,對岸就是阿富汗。目前,這里已發掘出幾處貴霜時期的佛教建筑遺跡,如卡拉特佩,祖爾瑪拉佛塔等。

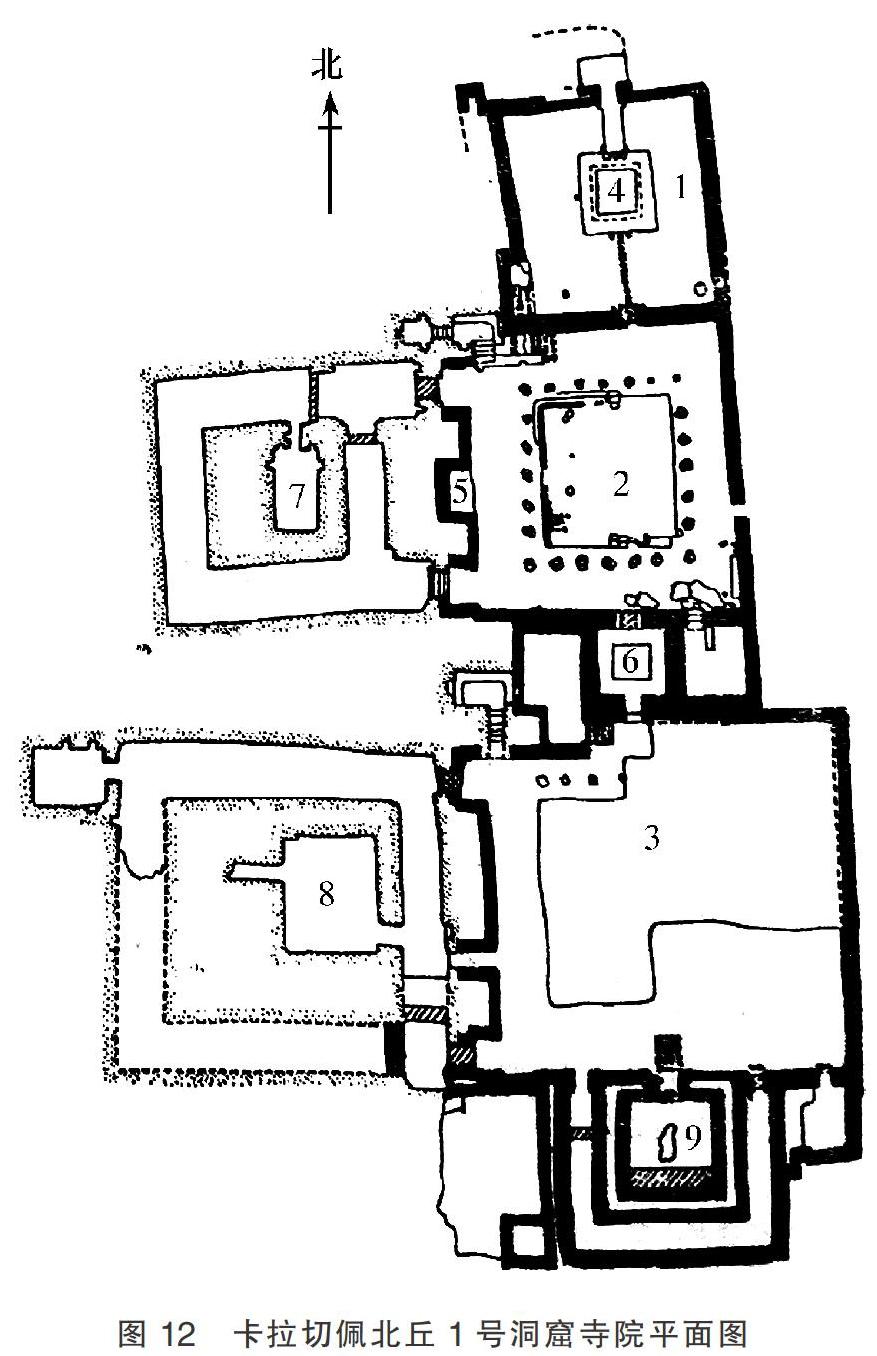

卡拉特佩寺院始建于公元1世紀左右,位于鐵爾梅茲舊城(Old Termez)內西北角(圖11:1),目前已發掘出北丘、中(西)丘多處洞穴和地面佛寺遺址,每個洞穴上方山坡上都建有房屋,由洞穴前面庭院的樓梯可登上這些房屋。

形制保存最完整的是北丘1號洞穴寺院(圖12),從北到南分三進院落,總長約50m。北院是塔院;中院是佛龕院,院西側連有洞窟佛堂;南院的南北墻建有佛堂,其西側也連有一個洞窟佛堂。洞窟之上的山坡地表建有僧房。

北院為方形塔院(圖12:1),中心有方形塔基,塔身已殘(圖12:4)。北院南墻有一小門通往中院(圖12:2)。

中院四周有回廊,中心是方形的露天庭院,回廊木柱下墊有石礎,其樣式與希臘阿提卡柱礎(Attica)相似。中院的西壁是崖壁,兩端各開一洞口,通向洞窟,中院南墻繪有佛塔壁畫,可以看出佛塔有三層臺基,臺基上是覆缽丘、平頭和數重相輪,塔柱兩側還繪有漂浮的帶狀物[10];西壁正中有一個拱形龕(圖12:5)。院西北角有一階梯通向地表山坡,階梯下方有一洞口,向里是兩進的套間僧房窟,外間有石床、桌臺和燈龕。

中院南墻與南院之間有一個小塔堂,入口在中院南墻,中心有方形臺基,其上原來可能有塔(圖12:6)。

中院西墻連接一個洞窟,中心是拱券頂的禮拜堂,面積小,但四周拱券頂的禮拜道又寬又長,開有少量燈龕,整體規模可觀(圖12:7)。

南院四周有回廊(圖12:3),西面連接著洞窟,結構與中院相似,略大于中院洞窟(圖12:8)。院子南墻連著一個較大的禮拜堂,南、東、西三面有狹窄的禮拜道(圖12:9),院內西北角也有一個僧房小窟,與中院的僧房窟類似。

與印度早期的洞窟寺院不同,卡拉特佩寺院由山地僧院和地面塔院組成,這種模式后來傳到了塔里木盆地[2]302[11]。

2. ?鐵爾梅茲地區的祖爾馬拉佛塔(ZurmalaTower)

祖爾馬拉佛塔位于鐵爾梅茲舊城東南部,是鐵爾梅茲地區目前發現的最古老的佛教建筑(圖11:4)。整座佛塔由土坯砌筑,直徑14.5m、高16m,始建于公元2世紀左右,屬于貴霜帝國的佛教遺跡[12]。公元8至9世紀,隨著阿拉伯人的入侵,塔體外表被毀,但主體部分幸存。

該覆缽塔屬于貴霜早期佛塔的形制,臺基較低,圓柱狀塔身占塔體比例極大,在塔柱接近覆缽丘(塔頂)時,外表砌有一圈凸棱。該佛塔只在臺基西側保存從地面登上臺基的踏步遺跡,佛塔正面應朝向西面(圖13),根據佛塔周邊考古清理所出土的遺跡、遺物,在正對踏步的佛塔塔柱下部原來開有一個佛龕,龕內有佛像;方形塔基的四個立面上也有佛龕,內有佛立像,佛龕之間有高浮雕的立柱作為間隔的裝飾[13]。

3. ?赫瓦什河谷的阿吉納特佩佛寺遺址(Adzhina Tepe)

阿吉納特佩位于塔吉克斯坦西南部的赫瓦什河谷地區(圖11:16),建造年代已是中亞佛教晚期,即公元7世紀下半葉至8世紀初,當時唐王朝在此設立了行政管理機構并推行佛教[2]295-308。

寺院大致可分為南北兩院(圖14),建造方式非常特別,該寺院帶屋頂的建筑都是在地面下挖形成“半地穴”,再沿穴壁用風干泥磚砌墻、柱面或球面頂,從而形成所謂的“拱券頂”或“穹窿頂”。露天佛塔則是先在地面挖出大坑作為庭院,同時預留塔芯位置所需土層,然后用風干泥磚包砌土芯筑成佛塔。這種修建房屋的方法在當地仍有使用。

南院是僧院,中心是方形庭院,向外是僧房、佛堂等。主佛堂入口在北側,室內南、東、西三面分別筑一個塑像臺,佛堂前有磚鋪道路通向北邊。

北院是塔院,中心的正方形庭院略大于南院,庭院中心殘存方形塔基,分層的塔基四面原有踏步,塔身已毀。庭院向外是廊房,可分為四段平面呈“L”形的建筑,再向外有龕室,內設不同的塑像。北廊東段的廊房塑有長達12m的涅槃臥佛像。可見塔院的禮拜對象至少有二:一是塔院中心的主佛塔,二是廊房中的涅槃佛臥像。

三 中國新疆塔里木盆地周緣地區

佛教寺院的歷史沿革,形制布局特點及受犍陀羅、中亞地區的影響新疆地區雖然緊鄰犍陀羅地區,但由于帕米爾高原的阻隔,兩地歷史時期的文化交流并不十分暢快。特別是塔里木盆地北緣的佛教,不僅傳入的時間要晚于犍陀羅和巴克特里亞地區好幾百年,而且從傳入的路徑來看,似乎直接受犍陀羅的影響要弱一些,建筑方面更多受中亞巴克特里亞地區佛教建筑藝術的熏陶。

總體而言,新疆塔里木盆地周緣的佛教寺院建筑形制在傳入之初雖然深受上述兩個地區的影響,但本地及來自中原的建筑藝術因素一直在起著非常重要的作用,而且是在犍陀羅、中亞地區佛教文化趨于衰落時,塔里木盆地周緣的佛教文化在東亞佛教文化的影響下繼續發展,開始走上一條獨具特色、繁榮很久的發展之路。

受篇幅所限,現僅將新疆塔里木盆地周緣佛寺中與前文所述佛寺風格較為近似者進行類比研究。

1. ?喀什市莫爾佛塔遺址

莫爾佛寺遺址現存地面建筑以兩座佛塔為主,在兩座佛塔之間還殘留房屋基礎的遺跡,其中一座為高塔柱形的覆缽狀佛塔(圖15),其形制明顯受貴霜風格覆缽塔的影響,有著較高的分層的方形基座和圓柱狀的塔身;另一座僅從地面上觀測似乎是一座覆斗狀佛塔(圖16-1),而且覆斗的側壁上似留有三層佛龕的痕跡。但從俯視圖可以清晰地發現,其頂部還殘留柱狀覆缽塔柱痕跡(圖16-2),所以這座所謂覆斗狀佛塔實際上仍然是一座規模很大的貴霜風格的覆缽塔。

2. ?庫車縣蘇巴什佛寺東區佛塔

庫車縣蘇巴什佛寺東區現存一覆缽狀佛塔,與西區佛寺隔庫車河相望。佛寺始建于魏晉時期,隋唐時期佛事達到鼎盛,公元9世紀后廢棄,為龜茲國時期佛教建筑的代表。該塔全高約9.4m,建在一個高約0.5m的地基上,方形臺基上是圓柱狀塔身[14]。值得注意,此佛塔臺基非常高,占到整個塔體近一半的高度,是覆缽狀佛塔由中亞地區傳入塔里木盆地北緣后受地方文化影響而變化較大的一種類型。

3. ?和田市熱瓦克佛寺

熱瓦克佛寺位于洛浦縣城西北約50km的沙漠之中(圖17),佛塔用不規整的土坯砌筑,全高約9m。該佛塔大約始建于公元3世紀,一直沿用至公元10世紀。佛塔塔基為方形,呈上下兩層的結構,高5.3m:下層塔基邊長15m,高2.3m,底部有高約0.31m的地腳線;上層塔基高約2.7m。塔基之上為圓柱狀塔身,直徑9.6m、殘高3.6m,覆缽部分損毀。塔基四面中央砌有踏步連接一、二層塔基,通向佛塔,使佛塔平面呈特殊的“十”字形[15]。

四 結 語

受篇幅所限,現僅將新疆塔里木盆地周緣和上述地區風格較為近似的佛寺遺跡進行類比研究。

1. ?覆缽佛塔的形制比較

以巴基斯坦達摩拉吉卡塔寺的法王塔、烏茲別克斯坦鐵爾梅茲祖爾馬拉佛塔及喀什莫爾佛塔、庫車蘇巴什佛寺東寺佛塔、和田熱瓦克佛塔為例來看,覆缽塔從犍陀羅、中亞地區傳入塔里木盆地周緣,其早期低矮且圓形的塔基形制逐漸被貴霜時期的方形塔基取代并基本固定下來;且方形基壇在整個塔體中所占比例總體呈上升趨勢。當然,位于絲路南道的和田熱瓦克佛寺的覆缽塔的基壇占據了塔體將近一半的高度,其形制又和法王塔接近,這可能和絲路南道佛教是從犍陀羅經克什米爾傳入有關。

2. ?佛寺庭院和水池功能的演變

佛教誕生于炎熱難耐的古代印度,對于僧侶們封閉修行的寺院生活來說,消除暑氣、清潔身體意義重大。所以在僧房環繞的僧院中央一般都設有寬闊的露天庭院,庭院中央建石砌的水池,具有洗浴和降溫的雙重作用,如犍陀羅地區的達摩拉吉卡寺院僧院中的水池。可是在中亞地區,一方面,氣候不似印度般炎熱,還有冬天,洗浴就不是不可或缺的事情了;另一方面,中亞地區氣候非常干燥,蒸發量大,加上當地水資源本身不太充裕,若蓄滿一池水可能很快就干涸或變質;再有,也是最重要的,就是中亞流行佛教的地區多是黃土地質,非常缺乏砌筑水池用的石料,想要讓這些珍貴的蓄水不從土中滲漏是非常困難的事。所以,當佛教建筑藝術傳至中亞地區,雖然僧院仍保留了水池元素,但已發展成很淺的、裝飾性的土池,如烏茲別克斯坦鐵爾梅茲地區的法雅茲特佩(Fayaz-tepe)的僧院水池(圖18)。當佛教進入極端干旱的塔里木盆地周緣地區,洗浴已成為非常奢侈、可有可無的事情了,但鑒于寺院建筑作為宗教性的建筑,其元素不能隨意增減,因此寬闊的水池演變成以汲水為主要功能的水井,如吐魯番交河故城大佛寺中庭里的兩口水井,其中一口是能夠出水的真井,另一口只是具有水井形狀的“假井”(圖19)。

3. ?從犍陀羅地區經中亞到塔里木盆地周緣地區佛寺形制的變化

總體上看,佛教寺院建筑形制從犍陀羅地區向中亞、塔里木盆地擴散、發展既是不同藝術風格的碰撞與融合的過程,也是不同社會結構與理念在建筑形制上的體現。具體說來就是佛寺建筑的藝術風格趨于簡單;建筑趨于封閉,寺院往往為高墻環繞,寺門卻狹小的不成比例,說明戒律的森嚴和社會集權在宗教領域的加強,折射出社會沖突的劇烈。

參考文獻:

[1]Pia Brancaccio and Kurt Behrendt ed.. Gandhāran Buddhism:Archaeology,Art,Texts[M].Vancouver:UBCPress,2006:107-134.

[2]國家文物局教育處,編. 佛教石窟考古概要[M]. 北京:文物出版社,1993:245-246.

[3]孫英剛,何平. 犍陀羅文明史[M]. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,2018:441.

[4]Kurt Behrendt. The Buddhist Architecture of Gandhāra[M]. Leiden&Boston:Brill,2004:40.

[5]摩訶僧祇律[G]//大正藏:第22冊. 臺北:新文豐出版公司,1983:497c.

[6]阿澤姆,著. 犍陀羅佛教考古綜論[M]//李崇峰,主編.犍陀羅與中國. 蘇玉敏,譯. 北京:文物出版社,2019:48.

[7]李崇峰. 佛教考古——從印度到中國:Ⅰ[M]. 上海:上海古籍出版社,2015:281.

[8]John Mashall. Taxila:An illustrated account of archaeological excavations carried out in Taxila under the order of Government of India between the year 1913 and 1914:vol [M]. London:Cambridge University Press,1951:368-387.

[9]John Marshall. Excavations at Taxila:The Stūpas and Monastery at Jaulian(Memoir No.7 of the Archaeological Survey of India)[M]. Calcutta:Archaeological Survey of India,1921:3-19.

[10]Marylin Martin Rhie.Early Buddhist Art of China and Central Asia:vol.1[M].Leiden & Boston:Brill,2007:183-184.

[11]晁華山. 佛陀之光——印度與中亞佛教勝跡[M]. 北京:文物出版社,2001:159.

[12]加藤九祚. 中央アジア北部の仏教遺跡の研究[J]. シルクロード學研究,Vol.4,1997:28.

[13]Akmal Ulmasov. Reconstruction of the Zurmala Buddhist Stupa in Termez,Uzbekistan[J]. International Journal of Innovative Science,Engineering & Technology(IJISET),2018,volume 5,Issue 5:93,95-96.

[14]新疆維吾爾自治區文物局,編. 新疆維吾爾自治區第三次文物普查成果集成:新疆佛教遺址(上冊)[M]. 北京:科學出版社,2015:34.