中非Doseo盆地構造特征及成因演化機制

黃遲君, 胡望水, 李希元, 孔令武

(1. 長江大學 地球科學學院,湖北 武漢 430100; 2. 長江大學 油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室,湖北 武漢 430100; 3. 中國海洋石油國際有限公司,北京 100010 )

0 引言

人們提出多種中非、西非裂谷系盆地分類方案[1-10],其中DICKINSO W R分析非洲、南美洲及大西洋周緣的大型斷裂帶運動特征,提出轉換型裂陷盆地是中非裂谷系盆地的重要盆地類型,即由洋脊轉換斷層控制而形成的裂陷盆地[1];結合大地構造背景,GENIK G J模擬中非、西非剪切帶的演化過程,提出中非、西非裂谷系盆地受伸展作用和張扭作用影響,形成一系列伸展盆地和走滑盆地[4];呂彩麗等[7]分析中非裂谷系盆地不同地區構造演化的差異性,提出中非裂谷系盆地由伸展盆地和右行走向滑動盆地組成,并明確中非裂谷系盆地具有三期裂陷—拗陷構造旋回特征;孔令武等[9]研究中非裂谷系盆地的結構和構造特征,提出中非剪切帶強烈走滑作用控制中非裂谷盆地的形成, 沿該剪切帶形成伸展盆地和走滑—拉分盆地。

中非、西非裂谷系盆地由中非伸展—走滑盆地系與西非伸展—走滑盆地系組成,中非裂谷系伸展—走滑盆地是中非、西非地區油氣勘探的重點和熱點地區,油氣資源較豐富,但油氣多集中于伸展型盆地,走滑型盆地僅有少量油氣發現[11-16]。目前,中非裂谷系Doseo盆地油氣勘探處于停滯狀態,原因是對該盆地的構造特征、演化期次和成藏組合認識不清,無法確定有利的勘探區塊。

基于研究區勘探現狀、現有地震及測井資料,根據Doseo-Khartoum轉換斷裂系的特征,結合轉換理論解釋Doseo盆地的成因,建立盆地的構造模式,模擬盆地的演化期次,揭示盆地含油氣系統及其空間分布特征,確定有利成藏組合,指出Doseo盆地并非走滑盆地,而為轉換型盆地,為指明盆地有利勘探方向、預測轉換型盆地有利油氣勘探區提供依據。

1 區域地質背景

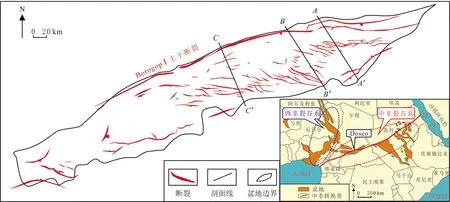

Doseo盆地主要位于非洲中部乍得共和國境內,南部一小部分地區延伸至中非共和國,面積為4.809 7×104km2;盆地西鄰Doba盆地,東鄰Salamat盆地,其構造特征受中非、西非裂谷系轉換構造帶控制(見圖1)。Doseo盆地主要發育于泛非期剛性克拉通塊體之間的薄弱帶。中非、西非裂谷系的構造特征與非洲板塊密切相關。RENé Guiraud將非洲板塊劃分為東北非地塊、西北非地塊和中南非地塊三部分[17-20],整個非洲板塊內部存在變形,各地塊之間的變形量存在差異。中非、西非裂谷系發育Benue-Bornu和Doseo-Khartoum轉換斷裂系。其中,Benue-Bornu轉換斷裂系開始發育于晚侏羅世末期,停止發育于Santonian階末期;Doseo-Khartoum轉換斷裂系開始發育于早白堊世,停止發育于始新世末期。Benue-Bornu和Doseo-Khartoum轉換斷裂系對中非裂谷系盆地的發育具有重要作用(見圖2)。根據斷裂走向,將中非、西非裂谷系的斷裂劃分為NE—SW和NW—SE向,斷裂控制的中非、西非陸內裂谷系盆地包括Benue、East Niger、Bongor、South Chad(Doba-Doseo-Salamate)、Muglad、Melut、Khartoum和Anza。受中非轉換帶控制的Doseo盆地呈NE—SW向狹窄條帶狀展布,主要凹陷區長度約為500 km,最大寬度約為80 km。盆地主要發育三套地層,分別為侏羅系、白堊系及新生界。根據中非轉換帶轉換作用的強弱程度分析,早白堊世末期,中非轉換帶為強轉換作用;新近紀—第四紀,中非轉換帶為弱轉換作用;新生代,中非轉換帶活動趨于平靜,轉換作用基本停止。

圖1 Doseo盆地構造及地理位置Fig.1 Structure and geographical location of Doseo Basin

圖2 南美洲、非洲及大西洋伸展—轉換構造分布Fig.2 Extension-transition tectonics in South America, Africa and the Atlantic

2 構造特征

2.1 斷裂特征

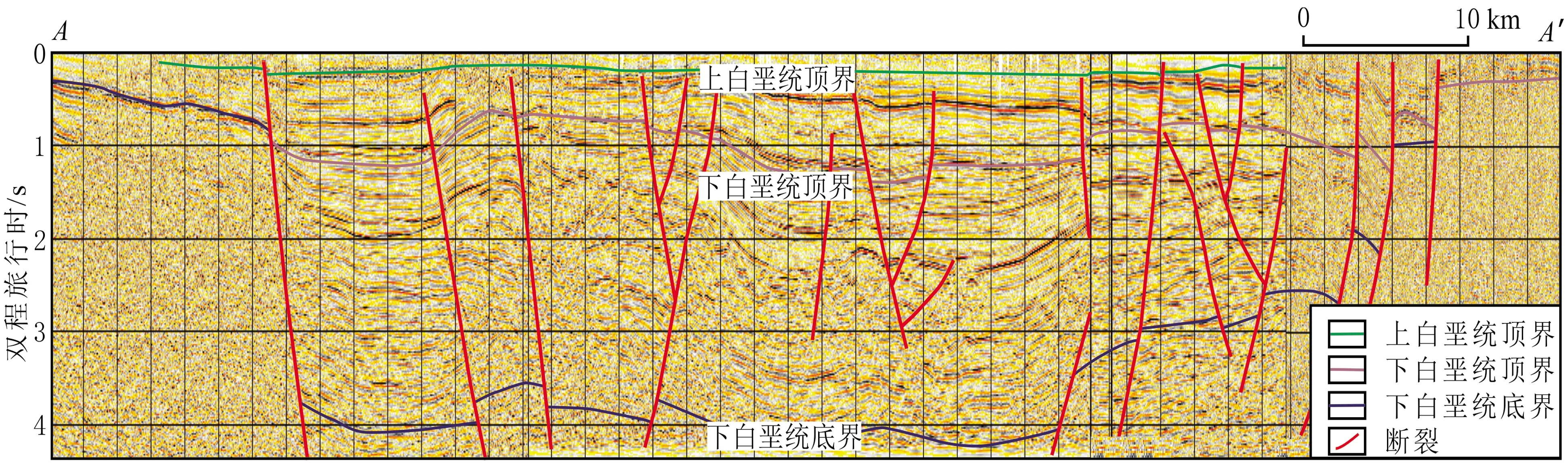

圖3 Doseo盆地AA′剖面構造地震解釋(剖面位置見圖1)Fig.3 Tectonic seismic interpretation of section AA′ in Doseo Basin(section location inFig.1)

按照一級斷裂控制盆地發育、二級斷裂控制隆凹結構、三級斷裂控制構造帶、四級斷裂控制圈閉的標準[21-23],將Doseo盆地發育的斷裂劃分為四類:第一類為控制轉換盆地發育與演化的控盆一級主干斷裂,斷裂系平面延伸最長,為NE—SW向斷裂,分布于盆地的外邊界,控制盆地形成;第二類為控制凹陷發育與演化的二級斷裂,分布于盆地的北東部和中西部,平面延伸距離較長;第三類為控制構造帶發育與演化的三級斷裂,大部分為NWW—SEE向盆內斷裂,平面延伸距離較短;第四類為控制局部構造發育與演化的四級斷裂,平面延伸距離短。平面上,Doseo盆地為伴生次級斷裂與主干斷裂斜交的斷裂組合形式;剖面上,Doseo盆地的斷裂主要為斜交斷裂組合和平行斷裂組合形式,為復式半地塹或地塹結構,整個盆地形態呈雙斷式。

2.2 構造單元劃分

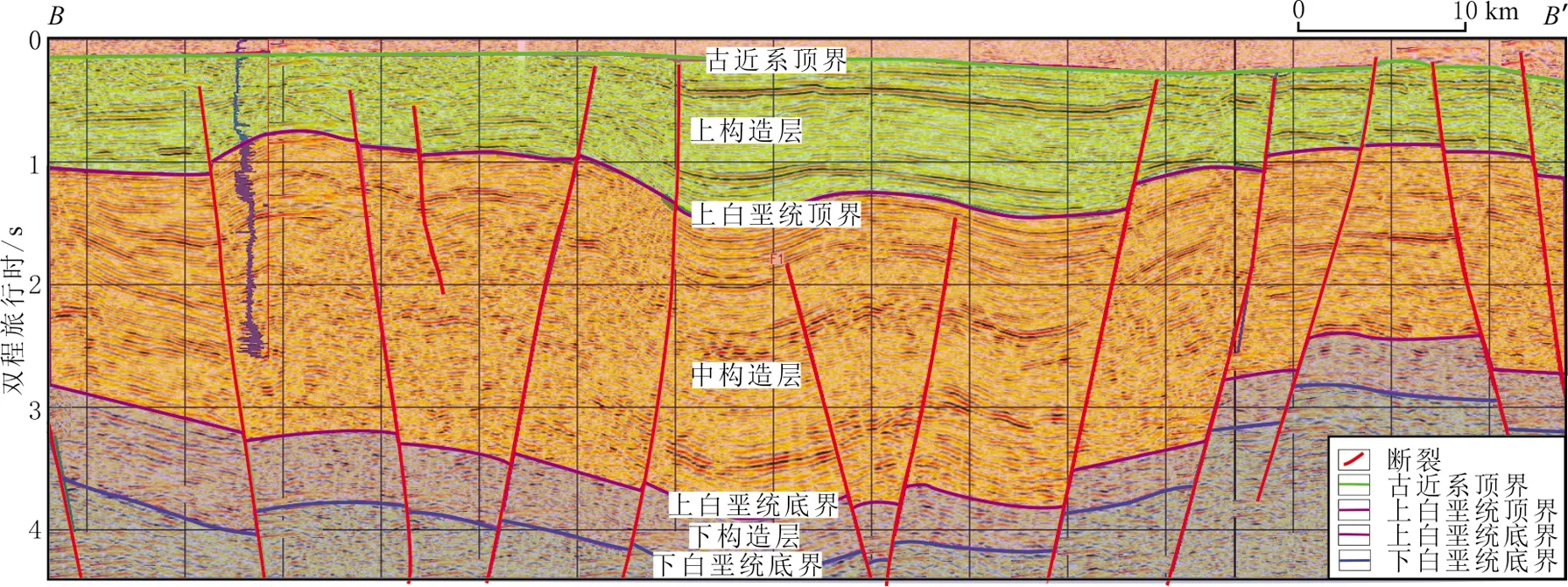

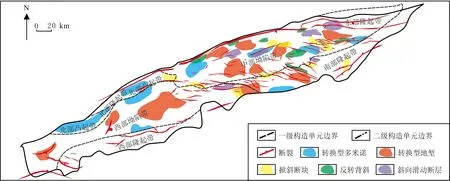

結合中非裂谷系Doseo盆地區域構造事件、斷裂特征和地震資料解釋[24-29],對Doseo盆地地層進行橫向、縱向分析。首先,根據地震剖面的地震波波幅變化,在橫向上對Doseo盆地不同沉積時期地層進行追蹤。Doseo盆地自下至上發育基底、侏羅系、下白堊統、上白堊統及新生界;存在三個主要區域性不整合面,分別為侏羅系與下白堊統不整合面、下早白堊統與上白堊統不整合面、白堊系與新生界不整合面。由于三層構造變形特征存在差異,將盆地構造變形層分為上、中、下三個主要構造層(見圖4)。其中,上構造層為新生界,與下伏地層呈平行不整合接觸關系;中構造層為上白堊統,與下伏地層呈角度不整合接觸關系;下構造層為下白堊統,與下伏侏羅系呈角度不整合接觸關系。其次,根據構造層之間的厚度差異及盆地斷裂特征,對Doseo盆地進行縱向分析。Doseo盆地經歷三期不同強度的疊加型轉換反轉構造,分別為早白堊世、晚白堊世和新生界轉換反轉構造。這三期轉換構造不僅時期不同,在盆地不同區域發生的強度也不同,Doseo盆地中部和NE向地區受反轉構造變形影響最大。根據地震資料解釋結果、構造特征、構造分布規律,以及盆地不同區帶的基底結構、主要斷裂分布,將盆地自東向西劃分為東部隆起帶、中部坳陷帶、南部隆起帶、北部凸起帶、北部隆起帶、西部坳陷帶、西部隆起帶7個構造單元(見圖5),每個構造單元的反轉構造特征具有較大差異。

圖4 Doseo盆地BB′剖面構造層劃分(剖面位置見圖1)Fig.4 Structural layer division of section BB′ in the Doseo Basin(section location inFig.1)

圖5 Doseo盆地白堊紀構造單元分布Fig.5 Structural unit distribution of Cretaceous in Doseo Basin

2.3 反轉構造特征

利用同裂陷期層序零點位置計算剖面中的收縮與拉張量,對Doseo盆地反轉程度進行分析。收縮與拉張之間的位移比為反轉率[30-32],WILLIAMS G D等將反轉率定義為擠壓與伸展運動的比率[30]。在區域反轉構造作用下,中非裂谷系轉換盆地發生構造反轉,形成區域轉換—反轉疊加構造體系。受地幔對流反轉作用影響,Doseo盆地在早白堊世末期、晚白堊世末期、古近紀(始新世)末期各發育一期轉換裂陷盆地反轉構造。根據中非裂谷系盆地三期反轉構造特征,選取Doseo盆地二維地震測線,利用反轉率參數對盆地斷裂進行計算。Doseo盆地斷裂反轉率在1.62~4.00之間,平均為2.81。與臨近的Doba伸展盆地相比,轉換型Doseo盆地反轉構造的反轉率明顯高于伸展盆地的,Doseo盆地比Doba盆地的反轉構造幅度大、變形強度大,表明Doseo盆地反轉構造地層破碎,油氣保存條件較差。

控制Doseo盆地形成反轉構造的成因為轉換型斷控式和轉換型褶皺式反轉[33]。轉換型斷控式反轉構造是轉換型反轉盆地主要的反轉構造,即轉換斷裂在盆地反轉期反轉活動,導致裂陷期構造發生構造反轉,產生疊加構造類型,為斷控反轉背斜。與伸展型斷控反轉構造相比,轉換型斷控式反轉構造規模相對較小,變形強度大,改造強烈,油氣保存條件較差,一般發育于主干斷裂帶控制的反轉構造單元。轉換型褶皺式反轉構造是發育于轉換—反轉盆地的、與主干斷裂反轉活動沒有直接關系的地層反轉褶皺而形成的轉換型反轉構造,與轉換型斷控式反轉構造相比,構造活動較弱,幅度也較低,但褶皺完整性較好,油氣保存條件較有利,一般發育于轉換型盆地的隆起構造帶。

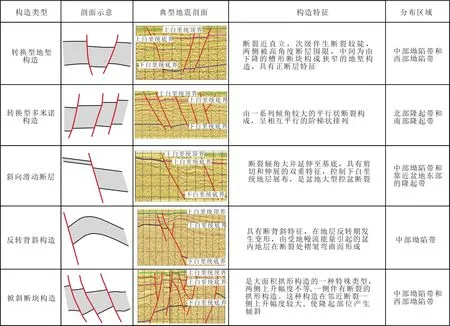

2.4 構造類型

受伸展作用、右行滑動作用和盆地反轉作用的共同影響,Doseo盆地廣泛發育反轉期反轉構造和裂陷期轉換構造[33-34]。Doseo盆地反轉構造類型以斷控型為主,包括反轉背斜和掀斜斷塊構造;轉換型構造類型結構更為復雜多見,轉換斷裂在平面上的組合類型主要有斜列式和平行式等,在地震剖面上可以觀察到轉換型地塹和轉換型多米諾構造類型(見圖6)。

圖6 Doseo盆地裂陷期與反轉期構造類型Fig.6 Tectonic types during rifting and inversion periods of the Doseo Basin

(1)轉換型地塹構造。為由轉換斷裂及伴生斷裂構成的地塹構造,主干斷裂直立,次級伴生斷裂較陡,共同構成狹窄的地塹構造。這類構造主要發育于中部坳陷帶和西部坳陷帶,常發育于轉換盆地沉降中心區域。平面上,主干斷裂與分支斷裂呈斜交組合關系。

CEI計算軟件系統的模塊化結構如圖3所示,包括CEI項目數據管理、CEI在線計算、CEI報告產生和ERPG數據管理等主要功能模塊。

(2)轉換型多米諾構造。由一系列傾角較大的平行狀斷裂構成,共同控制轉換型多米諾構造的發育。Doseo盆地多米諾構造分布較多,主要集中于盆地隆起帶。平面上,斷裂呈相互平行的階梯狀排列。

(3)斜向滑動斷層。主要分布于中部坳陷帶和靠近盆地東部隆起帶的斷裂,斷層傾角大于70°,近乎直立且切穿基底,兩盤地層表現為上盤下降、下盤上升特征,對盆地下白堊統地層控制明顯,具有繼承性活動特征。

(4)反轉背斜和掀斜斷塊構造。反轉背斜和掀斜斷塊構造形成于盆地反轉期。由于裂陷盆地在反轉期發生應力改變,由原始裂陷變為擠壓上隆,地層在斷裂處釋放能量,發生形變褶皺,主要分布于中部坳陷帶及西部坳陷帶,是油氣成藏的有利地塊。

3 構造演化機制

3.1 構造演化期次

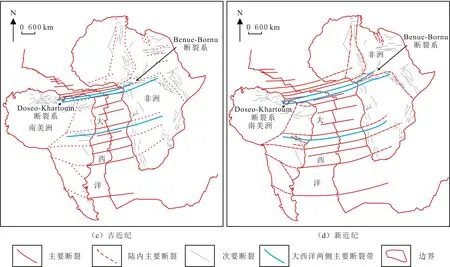

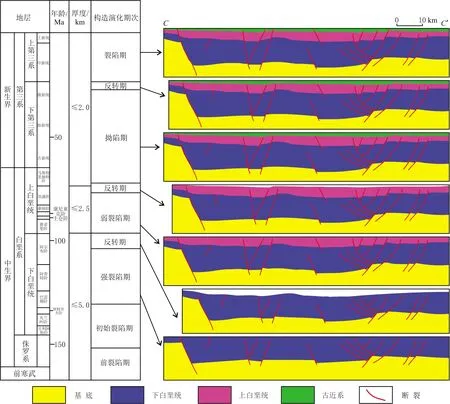

Doseo盆地構造演化歷史與其他相鄰盆地總體類似。早白堊世,盆地大多數含油氣構造初具形態;晚白堊世末,Sanonian反轉期為盆地構造主要定型期;古近紀,反轉影響輕微。結合中非裂谷系構造演化史[35-36]和Doseo盆地構造特征,利用2DMOVE軟件,采用平衡剖面技術進行古地貌恢復。Doseo盆地構造演化分為7個演化期次(見圖7):

圖7 中非、西非裂谷系Doseo盆地構造演化期次和CC′剖面構造演化發育史(剖面位置見圖1)Fig.7 Structural evolution of section CC′ and histogram of tectonic events in Doseo Basin, Western and Central Africa Rift Systems(section location inFig.1)

(1)早白堊世強轉換裂陷期。早白堊世,受區域轉換剪切作用影響,Doseo盆地產生一系列傾向相反的幾乎直立的斷裂,斷裂剪切作用強烈,垂直斷距大。轉換斷裂控制的盆地表現為狹窄深陷,斷裂在平面上呈線性分布。

(2)早白堊世末期轉換反轉期。為Doseo盆地構造演化過程中的重要轉折時期之一。在早白堊世轉換裂陷應力場變換為轉換收縮應力場的作用下,Doseo盆地發生第一次構造反轉,盆地沉積地層發生輕度褶皺彎曲,斷層發生輕微的逆向運動。

(3)晚白堊世弱轉換裂陷期。經歷早白堊世末期的反轉期后,Doseo盆地繼續發生較小幅度轉換裂陷,主干斷裂轉換擴張,控制晚白堊世地層沉積,轉換裂陷構造發育。

(4)晚白堊世末期轉換反轉期。為Doseo盆地主要反轉期,盆地發生強烈轉換反轉,地層抬升并遭受剝蝕,特別是中部坳陷帶北部和西部坳陷帶,地震剖面上可見明顯的角度不整合與地層剝蝕。受強烈剪切轉換收縮作用影響,Doseo盆地產生強烈變形改造,形成反轉構造。反轉構造為Doseo盆地油氣聚集提供重要場所,油氣反轉構造破碎,裂縫發育。

(5)古近紀轉換拗陷期。古近紀,盆地整體表現為裂后熱沉降、轉換拗陷沉降,斷裂幾乎不活動。地層表現為碟狀的寬緩向斜構造,具有典型的坳陷特征。

(6)古近紀末期轉換反轉期。Doseo盆地發生第三次反轉構造,反轉程度不明顯,地層褶皺彎曲幅度不大,對盆地整體構造格局改變不大。

(7)新近紀—第四紀轉換裂陷期。Doseo盆地整體表現為弱斷陷作用,新近紀,部分斷裂復活,對之前生成的構造具有一定程度的改造作用,對整個盆地構造格局沒有影響。新生代蓋層不太發育,反轉構造破碎,油氣成藏保存條件較差。

Doseo盆地經歷早白堊世、晚白堊世、新近紀—第四紀三期不同強度的轉換裂陷,早白堊世末期、晚白堊世末期和古近紀末期三期的轉換反轉,以及古近紀的一期拗陷演化過程。其中,早白堊世轉換裂陷期的轉換剪切作用最強烈,第四紀轉換裂陷期的轉換剪切作用最弱。在三期構造轉換反轉中,晚白堊世末期的構造轉換反轉是Doseo盆地強烈反轉期(Santonian擠壓事件),也是Doseo盆地構造發育及形成圈閉的關鍵時期,為油氣勘探的重點期次。

3.2 構造演化成因

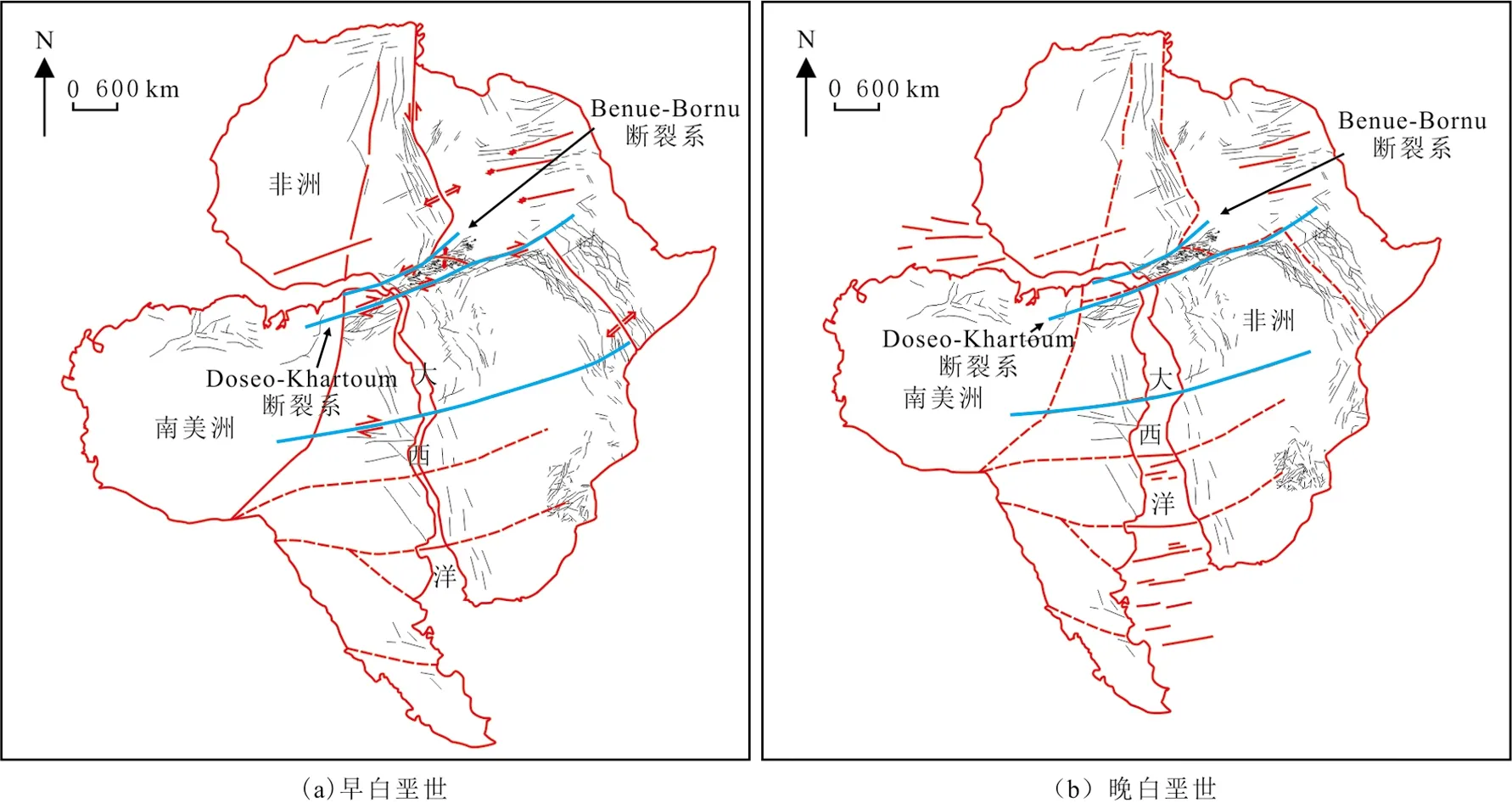

受岡瓦那大陸內部發生的晚石炭世至中侏羅世、晚侏羅世至早白堊世、晚始新世至早中新世三期裂陷作用[37]影響,大西洋洋盆及非洲、南美洲、澳大利亞大陸中新生代裂陷盆地發育。白堊紀末期至古新世,海平面顯著下降,大西洋擴張進一步減緩,非洲板塊開始緩慢抬升,西非大陸邊緣東移減緩。漸新世中晚期,大陸邊緣達到最東位置;漸新世末期或早中新世早期,大西洋擴張速度迅速降低,海平面快速下降,同時非洲板塊收縮抬升,西非大陸邊緣開始向西遷移。盡管時間上存在差異,但是大西洋擴張進一步減緩,非洲板塊抬升加強,大陸邊緣進一步西撤,直至現今位置。受中、新生代超地幔流[38-39]影響,南美洲與非洲聯合大陸發生陸內伸展裂陷;大陸板塊由不同性質的次級板塊構成,在同一地幔流驅動下,不同的次級板塊表現不同的伸展裂陷過程、運動速度及方向等。

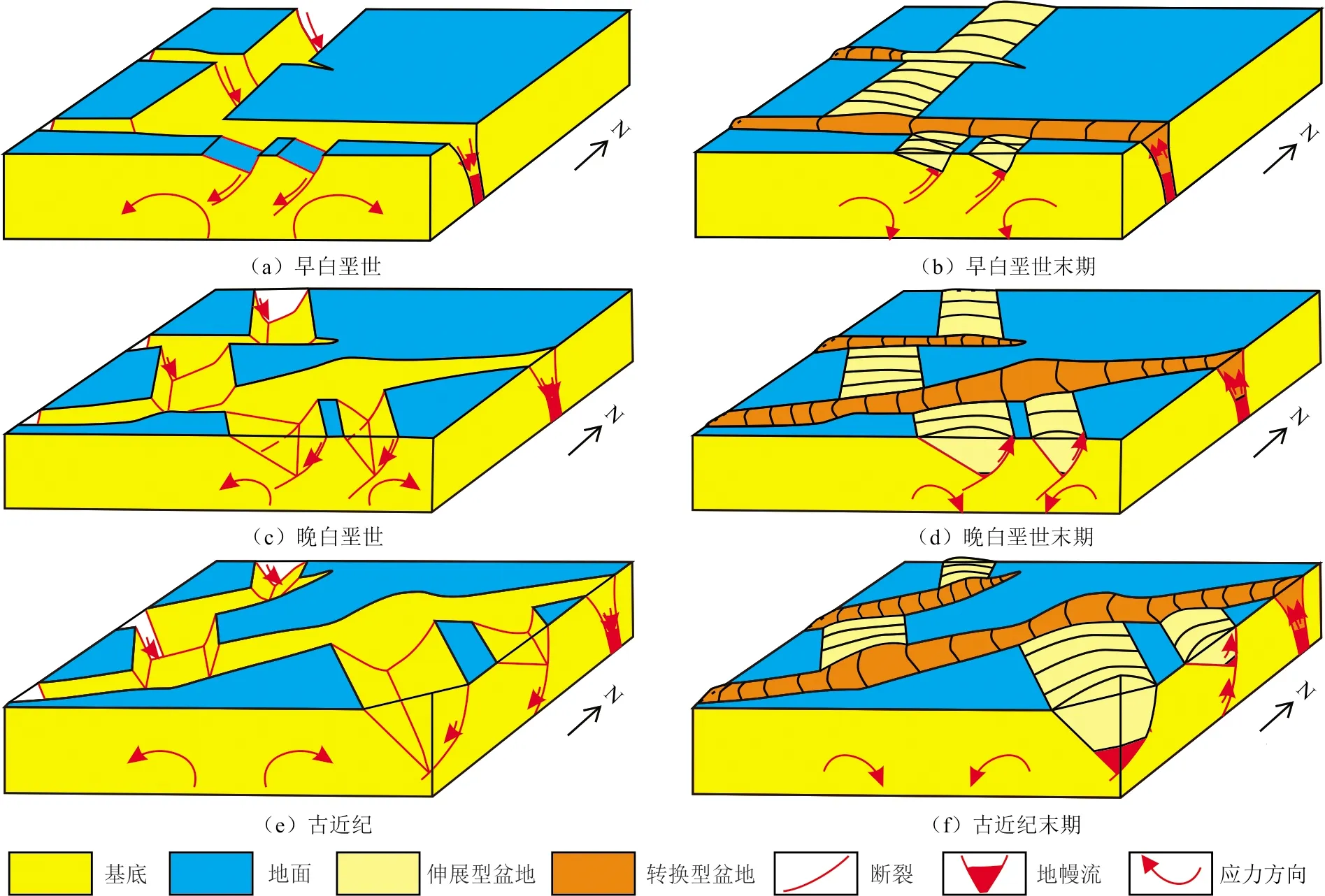

Doseo轉換盆地是為協調周緣塊體活動而形成的。侏羅紀末期至早白堊世,非洲板塊在地幔流驅動下發生陸內轉換構造作用,產生中非轉換裂谷系(見圖8(a)),發育中非裂谷系Doseo轉換型盆地,轉換構造為近E—W向,構造窄陡。早白堊世末期,地幔流發生反轉,地幔發生反向流動,在反轉地幔流驅動下,非洲板塊發生反轉收縮,導致Doseo盆地發生第一次反轉(見圖8(b))。晚白堊世,地幔流再次發生,引起中非塊體再次發生轉換構造運動,在早白堊世構造的基礎上疊加發育轉換構造;非洲板塊發生逆時針旋轉,中非轉換構造走向發生變化(見圖8(c))。晚白堊世末期,地幔活動再次發生反轉,在地幔流反轉作用下,非洲板塊也發生反轉運動而收縮變形,Doseo盆地產生反轉構造及圈閉,為油氣聚集提供重要場所(見圖8(d))。古近紀,中非轉換裂陷中心遷移至Termit、Muglad等盆地,轉換構造發育,其他盆地表現為斷拗作用,轉換變弱(見圖8(e))。古近紀末期,在地幔流反轉作用下,中非伸展—轉換構造再次發生構造反轉,盆地發生收縮變形,產生反轉構造及圈閉,早期反轉構造幅度進一步增大,Doseo盆地基本定型(見圖8(f))。隨非洲板塊繼續發生逆時針旋轉,中非轉換構造也繼續沿逆時針轉動,轉換構造變為近NW—SE向。

圖8 中非、西非裂谷系轉換型盆地成因演化模式Fig.8 Evolutionary genetic model of the transformation basin in Western and Central Africa Rift Systems

地幔流反轉為板塊反向漂移提供動力來源。首先,俯沖帶的地幔流在上升過程中把熱能量和地幔物質帶到軟流圈;然后,地幔流從軟流圈側向逐漸移動擴散到裂陷區,與裂陷區的軟流圈一起發生塌陷作用,并沿地幔柱逐漸下降至核幔的邊界處;最后,通過積累熱能和熱化學能進行后一期的地幔流反轉作用。地幔流能量在巖石圈板塊的頂層產生應力,并控制各個板塊發生反向運動。板塊的反向運動受地幔流反轉橫向移動形成的側向作用力推動,是改變板塊之間相互作用方式的主要原因,同時伴隨構造作用發生反轉。

4 對油氣成藏的影響

侏羅紀到古近紀,Doseo盆地主要經歷三期裂陷、三期反轉、一期拗陷7個演化期次的構造運動。早白堊世,在區域伸展—轉換應力場作用下,Doseo盆地經歷較強烈的伸展運動;早白堊世末期,受中非區域應力場反轉影響,在轉換反轉運動作用下,Doseo盆地發生構造反轉,反轉強度較弱。早白堊世的構造作用奠定Doseo盆地隆坳相間的基本構造格局。晚白堊世,Doseo盆地再次經歷轉換裂陷作用,至晚白堊世末期,受中非剪切帶的轉換擠壓構造變形運動(Sanonian事件)影響,Doseo盆地轉換反轉,沉積地層產生褶皺而破碎、剝蝕。新生代,Doseo盆地再次經歷轉換裂陷和轉換反轉,白堊紀構造被進一步改造,形成盆地現今格局。

4.1 生儲蓋發育

早白堊世,Doseo盆地發生強烈的轉換裂陷作用,接受較長期的半深湖—深湖相沉積,發育強裂陷期兩套生儲蓋組合,為Doseo盆地主力的生儲蓋組合。兩套生儲蓋組合的空間分布受Doseo盆地一級構造單元制約,主要分布于中部坳陷帶,其次分布于中部坳陷帶與南部隆起帶之間的過渡帶。早白堊世末期,下白堊統Barremian烴源巖層埋深約為4 km,烴源巖進入生油期。

4.2 油氣富集保存程度

晚白堊世末期,中非裂谷系伸展—轉換盆地經歷一次強烈的反轉構造運動(Sanonian事件),在轉換反轉擠壓作用下,Doseo盆地沉積地層發生塑性形變而產生褶皺,發育大量的反轉構造。受晚白堊世末期的轉換反轉構造作用影響,部分地層遭受剝蝕,缺乏上白堊統沉積末期的地層記錄,地層破碎較嚴重,裂縫發育,儲集層蓋層被斷裂破壞。古近紀末期的第三次轉換反轉構造作用使白堊系地層進一步發生褶皺變形,地層破碎程度繼續加大,裂縫更發育,蓋層的密封性隨之降低,油氣富集保存程度也隨之降低。

綜上所述,在Doseo盆地的下白堊統成藏組合中,中部坳陷帶的反轉背斜構造和西部坳陷帶的轉換型地塹構造具有較好的成藏潛力;在上白堊統成藏組合中,西部坳陷帶的轉換型地塹構造、中部坳陷帶的反轉背斜構造和北部凸起的轉換型多米諾構造成藏潛力相對較好。上白堊統成藏組合的成藏潛力不如下白堊統的,Doseo盆地下白堊統更具有勘探價值。

5 結論

(1)中非Doseo盆地是中非裂谷系轉換型盆地,盆內斷裂呈NE—SW向展布,發育轉換型地塹、轉換型多米諾、斜向滑動斷層、反轉背斜和掀斜斷塊5種構造類型;其中,轉換型地塹和轉換型多米諾構造主要分布于盆地的中部坳陷帶和北部凸起帶,反轉背斜和掀斜斷塊構造主要分布于盆地的中部坳陷帶。

(2)Doseo盆地構造演化分為早白堊世強轉換裂陷期、早白堊世末期轉換反轉期、晚白堊世弱轉換裂陷期、晚白堊世末期轉換反轉期、古近紀轉換拗陷期、古近紀末期轉換反轉期,以及新近紀—第四紀轉換裂陷期7個演化期次;其中,早白堊世轉換裂陷期轉換剪切作用最強,晚白堊世末構造轉換反轉作用最強,新近紀—第四紀轉換裂陷作用最弱。地幔流作用控制中非裂谷系轉換型盆地的形成。

(3)Doseo盆地主力成藏組合是下白堊統成藏組合,油氣勘探的最有利區帶為中部坳陷帶的反轉背斜構造帶。