高速公路地質災害應急處治研究

黃 巖,覃 周,楊喬珍

(1.廣西交通投資集團百色高速公路運營有限公司,廣西 百色 533000;2.廣西交通投資集團有限公司,廣西 南寧 530022)

0 引言

近年來,廣西高速公路建設和運營進入了較快的發展時期。受廣西多山區、高海拔、大坡向、多斷裂帶、氣候復雜多樣等因素影響,區內高速公路多個路段均發生過大規模水毀滑坡、泥石流等地質災害,使高速公路的安全運營環境受到嚴重威脅。因此,高速公路地質災害應急處治的效果,直接關系到高速公路后續的維護成本、運營安全環境及人民群眾的生命財產安全[1]。本文以百色至隆林高速公路K1370+659~899段地質災害應急處治工程為依托,開展了高速公路典型地質災害形成機理及處治方案研究,比選最優應急處治方案進行科學實踐,對高速公路地質災害應急處治提供工程研究新思路和實踐參考。

1 地質災害概況

百色至隆林高速公路K1370+659~899段受山體滑坡影響,路段內平中中橋出現了橋臺及橋墩開裂、蓋梁擋塊破壞等嚴重病害,與平中中橋相鄰的路基段出現明顯下沉,路面開裂嚴重[2]。

1.1 平中中橋病害

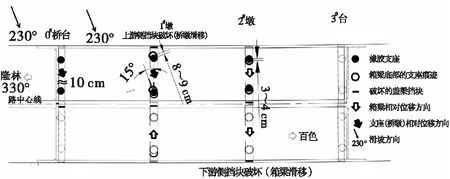

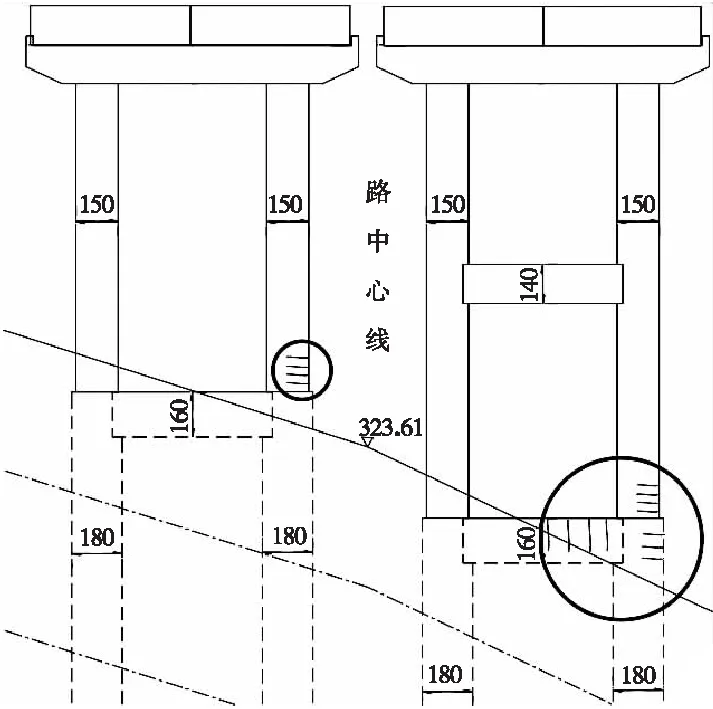

受滑坡影響,平中中橋變形主要表現為橋墩傾斜開裂、梁體旋轉移位、橋臺錯位及開裂、橡膠支座受剪變形、蓋梁擋塊破壞等。見下頁圖1~2。

圖1 平中中橋變形示意圖

圖2 平中中橋1#墩墩柱裂縫示意圖(mm)

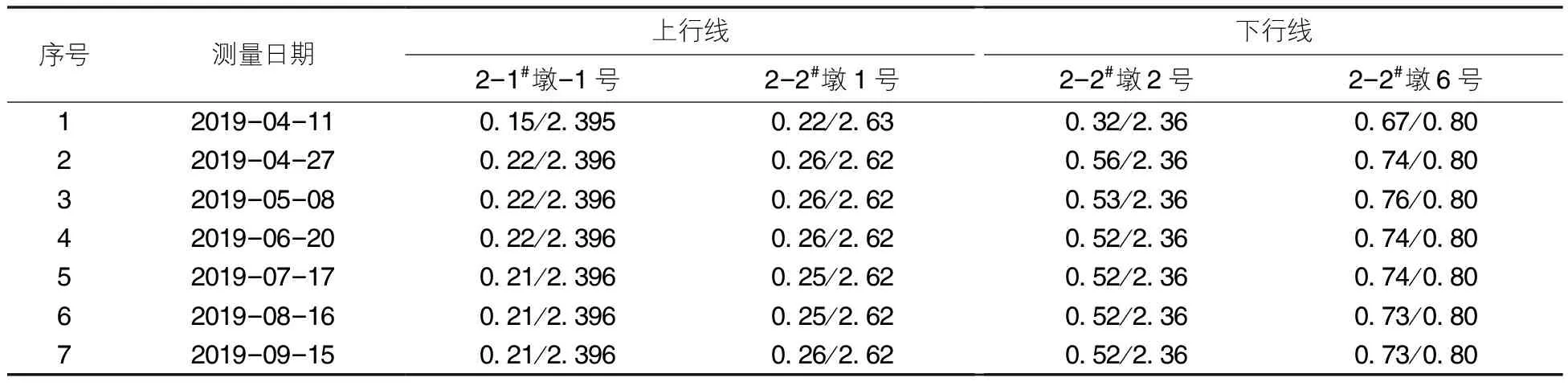

部分裂縫觀測記錄如表1所示,從中可以看出,部分裂縫寬度已經嚴重超出規范容許值[1]。

根據橋梁結構型式及上述變形現象,結合平中中橋所處滑坡部位綜合分析橋梁變形規律及機理:

(1)0#橋臺、1#橋墩受滑坡推力作用向下游側產生了顯著位移,表現為上游側橋臺臺身裂縫、橋墩地系梁處環向裂縫、橡膠支座與梁底相對滑移、蓋梁擋塊破壞等變形現象。2#橋墩、3#橋臺未發生明顯位移。

(2)橋梁梁板體系表現為以3#橋臺為圓心整體逆時針旋轉的變形模式,其變形的外力來源于0#橋臺及1#橋墩處所受的滑坡推力(從橡膠支座與梁底的相對位移痕跡可以判斷推力方向約為220°~230°)。

(3)0#臺處橋臺與梁板總體表現為整體向下游側的位移(或曰“旋轉”)。

綜合位移數據,結合變形機理,最終推算橋梁的總位移量達17 cm左右。

經查閱竣工資料[2],上行線1#墩墩高11 m,蓋梁高1.35 m,視其與滑動面(埋深約15 m)以上的樁基礎一起在滑坡推力下產生傾斜,則其傾斜度為:0.17/(11+1.35+15)=0.62%,傾斜變形程度已極為嚴重。

表1 平中中橋部分裂縫觀測記錄表

1.2 路基病害

平中中橋往隆林方向K1370+719~899段高速公路路基也出現了明顯的變形破壞現象,具體表現為:路基下邊坡多處滑塌、局部路基段下沉開裂以及少量橫向裂縫。本路段下邊坡位于山體滑坡前緣,高達30余m,一坡到頂,局部坡角60°以上,實施處治前未設置任何防護措施,存在極大安全隱患。

2 應急處治方案的比選

根據勘察報告、橋梁檢測報告及前期邊坡橋梁的監測成果,綜合對比各項方案,明確了本地質災害應急處治工程以消除平中中橋安全隱患、力保高速公路正常運營為目的,對平中中橋實施拆除改為填方路基,并對相鄰路基段下邊坡進行加固,消除路基下沉隱患。在本路段布置地表與深部相結合的綜合監測預警系統,開展長期監測預警工作,以不中斷高速公路通行為前置條件,綜合安全風險、經濟效益等因素對比,最終確定了橋改路地質災害應急處治方案[3]。

橋改路應急處治方案具體包括:平中中橋橋墩臨時加固、新建路基路面、橋梁拆除、路基下沉加固、綜合排水、綠化及監測預警工程等。

3 橋改路應急處治工程的實施

綜合考慮高速公路營運要求及現場地形、交通條件,橋改路應急處治工程總體實施順序為:橋墩加固→土方填筑→封閉下行線半幅路→拆除下行線橋梁→新建下行線涵洞→路面施工→封閉上行線半幅路→拆除上行線橋梁→新建上行線涵洞→路面施工→路基下沉段加固→綜合排水→綠化交安。

3.1 平中中橋橋墩臨時加固

為減緩實施過程中施工振動對在運營橋梁的影響,首先對平中中橋橋梁墩柱進行臨時加固,采用在墩柱變形開裂段外包50 cm厚鋼筋混凝土的施工方案。

3.2 新建路基工程

平中中橋拆除改路后,相應路段將形成高約30 m的高填方路基。利用前期應急搶險工程已建成的擋墻,采用加筋土填筑方案,以維持較陡的填方邊坡坡率(1∶0.5)。該方案可增加土方填筑量,增強坡腳反壓效果,同時可在坡頂提供較寬的平臺為后期橋梁拆除工作創造空間。

為防止填方工程造成地下水位壅高從而影響滑坡整體穩定性,填方區底部10 m厚度范圍內以透水性良好的碎石進行回填,其他碎石土填筑區填筑前在原地表回填如卵礫石等透水性良好的填料。為便于填筑并減小對病害橋梁的影響,在平中中橋橋墩柱附近采用輕質混凝土填充方案。為減輕后期差異沉降,在原橋臺及蓋梁附近加鋪雙向土工格柵進行處理。

路堤應分層填筑、分層壓實。分層最大松鋪厚度應≤30 cm,填筑土含水量應控制在最佳壓實含水量的±2%以內,壓實度應滿足規范要求。路基下部級配碎石最大粒徑為4 cm,卵礫石最大粒徑為6 cm,碎石土最大粒徑為10 cm。

3.3 橋梁拆除

為充分利用平中中橋橋墩的抗滑作用,橋梁僅拆除上部空心板部分,余下橋臺、蓋梁及橋墩均保留。路基填筑至平中中橋梁底以下約3 m時可進行交通管制,封閉半幅路實施橋梁拆除。

橋梁拆除順序按建橋相反順序進行。在清除橋面鋪裝層后,采用整片梁吊裝的形式予以拆除。在路基兩側均預留了較寬的平臺,用于臨時堆放拆除的建筑垃圾。

3.4 路基下沉加固

3.4.1 路基下邊坡防護

路基下邊坡采用樁板墻方案對病害路段路基下邊坡進行防護。在坡腳設置抗滑樁防護結構,抗滑樁采用圓樁,以便利用機械成孔。共設樁34根,樁徑為2.0 m,間距為4.5 m,樁長為25 m。樁間設擋板,頂部設置冠梁以加強整體性。

樁板墻以上邊坡結合地形回填土方,并加設錨桿框架梁加固邊坡。土方回填前將原地表開挖成臺階狀,臺階寬度≥2 m。開挖的表土用于后期綠化及植被恢復,其余用于回填。該方案可防止邊坡坡腳進一步破壞,同時有效降低百花寨路邊坡高度,減緩整體坡率,提高其整體穩定性。

3.4.2 主線路基下沉處治

該高速公路主線下行線近平中中橋隆林端橋臺段約50 m長度范圍路基下沉段,出現多條縱向及橫向裂縫,瀝青路面起伏現象嚴重,對行車安全性及舒適度均造成很大影響。綜合地形地質條件及施工條件,采用微型鋼管樁加固方案,在下沉范圍內共設置3排微型樁,按梅花形布置,樁間距為1 m,樁長為15 m。

3.5 綜合排水、綠化工程

為防止后期降雨對滑坡穩定性造成進一步破壞,除在各新建工程處同步實施完善的防排水系統外,在原滑坡體相對低洼匯水處重新修建排水體系,同時采用黏性土封堵地表裂縫,以使雨季降水盡快排出滑坡以外。改建路基段及百花寨路邊坡防護工程實施完畢后,對邊坡進行綠化,采用骨架植草方案。

3.6 橋梁、邊坡監測預警工程

3.6.1 監測預警工程布置

監測工作主要為施工期間施工安全監測和營運期監測,內容包括地表變形監測、深部變形監測及樁板墻動態監測,以到達預警作用。

在滑坡布置7個測斜孔進行深部位移監測,分兩個剖面,其一為滑坡主滑剖面,其二為平中中橋1#墩對應的剖面。地表預警系統共布置13個點,三橫三縱6條剖面。另外,在平中中橋上也布置了1個高精度變形監測點。

3.6.2 監測預警工程實施

第一階段的監測為施工期間動態監測、地面監測,主要借助地表監測預警系統,隨時掌握滑坡體的變形位移特征,并指導施工。

第二階段的監測為實施后效果監測,地表變形監測與深部變形監測相結合,主要借助地表變形實施監測預警系統。

3.6.3 監測結果與分析

3.6.3.1 地表位移監測結果

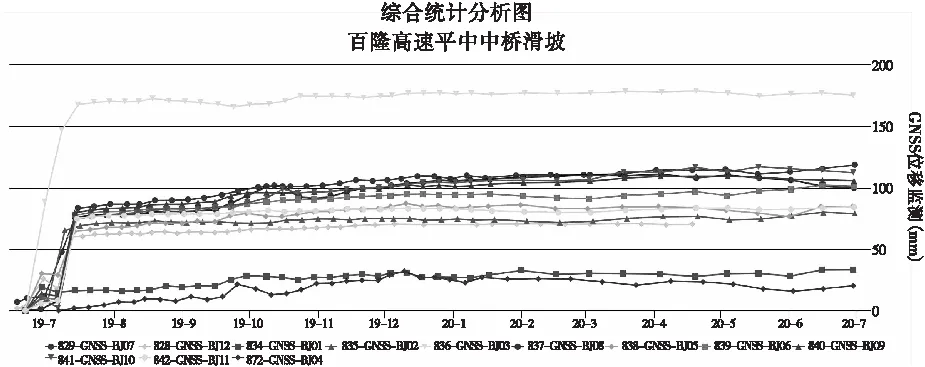

各監測點的時間-累積位移曲線見圖3。

圖3 滑坡監測點地表累積位移-時間曲線圖

3.6.3.2 深部位移監測結果

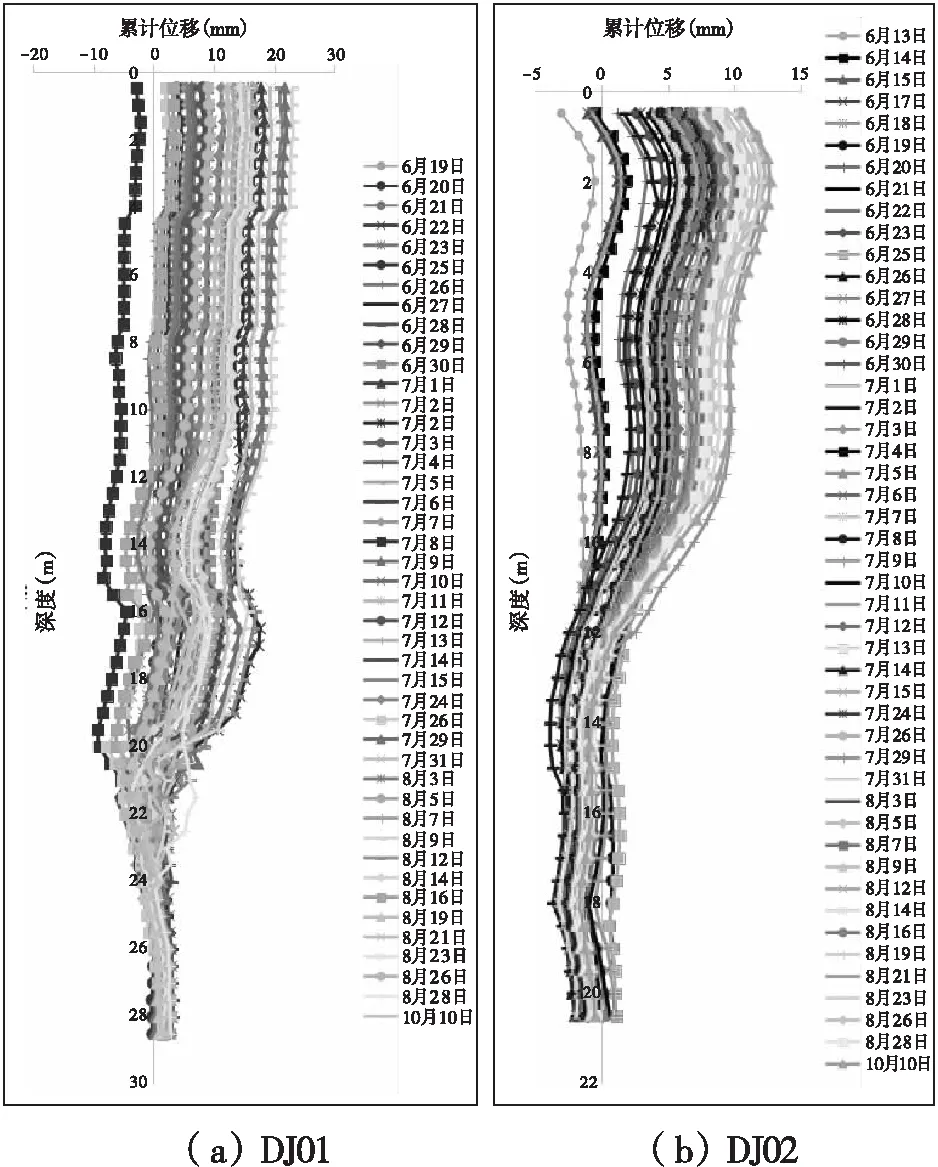

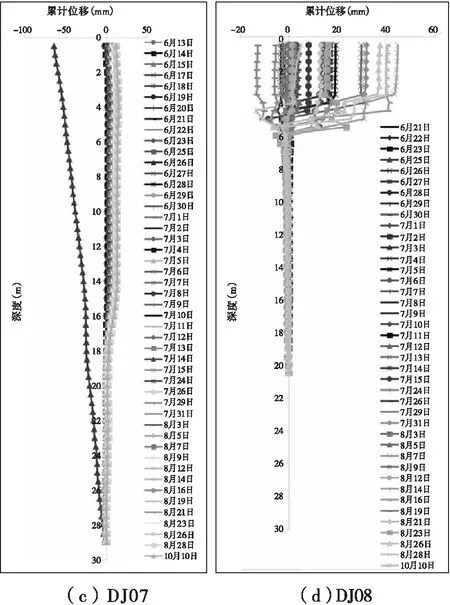

滑坡各深部位移監測點主滑方向深部位移-時間曲線見圖4。

圖4 滑坡深部位移-時間曲線圖

3.6.3.3 監測成果分析

根據收集的氣象資料可知,3次密集預警均發生在強降雨之后,從地表監測數據可以說明該滑坡變形具有以下特征:

(1)雨水是該滑坡發生變形破壞的主要誘發因素。

(2)滑坡變形對強降雨有一定的滯后效應,具體滯后時間與滑坡成因機理、巖土體類型、降雨強度、降雨持續時間、滑坡所處變形階段等有關。

(3)滑坡變形表現出“階躍型”滑坡特征。

(4)深部位移監測曲線呈現“D”型、“V”型、“鐘擺”型等曲線特征,基本可以揭示滑坡的滑動面埋置深度。

(5)實施橋改路應急處治方案后,滑坡變形數據逐漸呈平穩狀態。

從觀測數據來說,在橋改路方案實施后,邊坡的監測數據趨于穩定,新建路基路面工程保持良好的運營效果,抗滑樁及微型樁充分發揮了作用,邊坡穩定,從而驗證了橋改路應急處治工程良好的處治效果。

4 結語

橋改路方案在確保高速公路安全的大前提下,既減少了為處治大型滑坡而導致大面積征地帶來的諸多問題,又優化了工序,滿足了應急搶險工程對于快速處治進度的要求,還大幅減少了處治投資額。在地質災害處治中創新地使用“橋改路”處治方案,為廣西高速公路運營史上首例,在全國范圍內已通車運營的高速公路地質災害處治案例中也較為少見,其工藝和經驗具有較強的參考價值和借鑒意義。