錨桿加固系統對高速公路隧道穩定性影響分析

■劉 瑞

(新疆交通建設管理局項目執行二處,烏魯木齊 830000)

隧道穩定性問題是隧道施工建設過程中較為重要的一個方面,錨桿支護系統是影響隧道穩定性的重要因素之一。 近年來,有關學者對此進行了一些研究,主要有:陳祥林、林恒星等[1-2]結合強度折減法, 對隧道開挖過程中圍巖穩定性進行模擬分析,研究了隨著折減系數的變化隧道圍巖塑性區的變化情況,并通過對錨桿參數的模擬比較得出錨桿長度對改善圍巖穩定性效果最明顯, 其次是錨桿間距,最后是錨桿直徑;楊佳春、趙景彭等[3-4]運用理論分析、數值模擬的方法對錨桿支護的力學機理進行了系統研究, 并運用ANSYS 軟件分析了錨桿支護對巷道圍巖穩定性的作用效應,給出了加錨圍巖的應力、位移的分布特征并研究了錨桿長度、錨桿布置密度對圍巖穩定性的影響,為工程設計提供理論依據;張志強、谷拴成等[5-6]首先將巖石和錨桿的復合體考慮成材質均勻的加固體,基于彈性理論推導出加固體的物理力學參數表達式,建立了圍巖與加固體協調變形力學模型,并對該模型進行彈塑性力學分析,同時提出了圍巖穩定性評價方法,最后將該理論與已有理論和數值模擬進行了對比,研究不同錨桿支護強度對圍巖穩定系數的影響; 唐勇等[7]認為層狀軟巖地層中隧道開挖后圍巖的非對稱破壞特征與支護結構的非對稱受力特征顯著,圍巖的穩定性控制面臨著較大的挑戰,基于該背景建立了層狀巖體各向異性本構模型, 并采用該模型分析了層理面的傾向與傾角對隧道破壞模式的影響,最終提出了圍巖形變控制的錨桿非對稱支護模式。 本文以某隧道工程為例,重點分析了采用三臺階七步法開挖過程中錨桿支護系統變化對隧道位移等方面的影響, 研究結果可為類似工程設計和施工提供參考。

1 工程概況

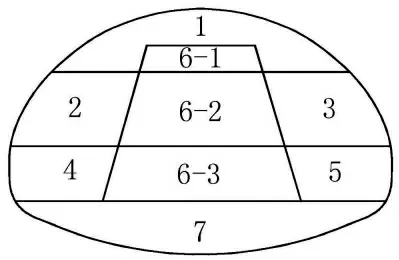

某山嶺高速公路隧道采用三臺階七步法施工,隧道為雙線四車道,隧道最大高度為5.8 m,最大寬度為11.2 m,采用曲墻半圓拱的斷面形式,設計時速為80 km/h,隧道設計埋深約為34~48 m,整體呈現出南高北低的地勢。 該區段內以粉質黏土、黃土、風化砂巖為主,且隧道開挖區為典型的強風化砂巖層。工程區內不考慮地表和地下水存在的影響。 圖1 為三臺階七步開挖法示意圖,圖中標識了開挖的順序編號, 該種施工方法具有可以多個施工面同時作業、作業空間大、核心土有利于掌子面穩定,以及可以靈活調整初支封閉成環的時間等優點。

圖1 三臺階七步法示意圖

2 數值建模

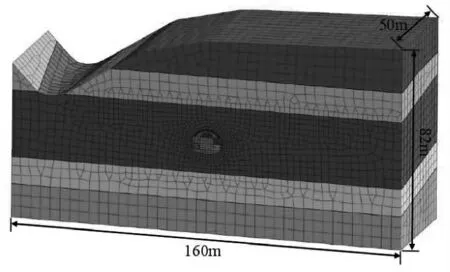

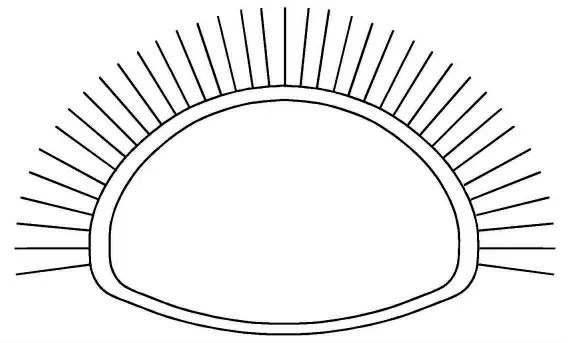

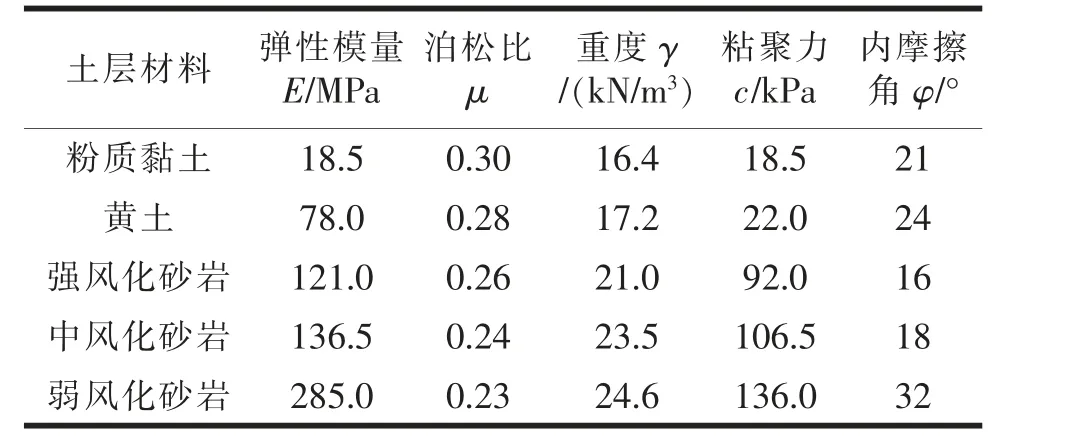

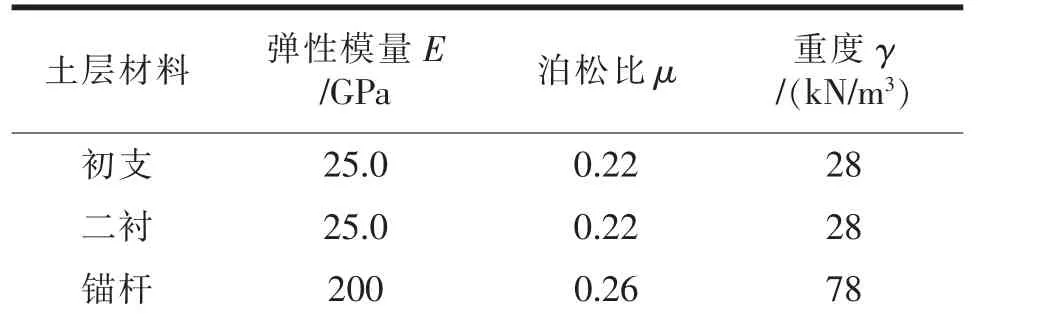

以典型斷面DK5+348~DK1+372 為研究對象,采用大型有限元軟件MIDAS/GTS 建模, 并導入FLAC3D 軟件中進行計算分析,如圖2 所示。考慮到隧道的大小及開挖影響范圍,模型長、寬、高分別取160 m、82 m 和50 m,隧道中心埋深為40 m,除模型上邊界外,其他邊界均進行位移和邊界約束。 隧道支護形式為初支和二次支護,即錨桿+鋼筋網+噴射混凝土+二次襯砌,初支噴漿厚度為25 cm,二次襯砌厚度為40 cm, 錨桿長度為3.5 m, 直徑為25 mm,間距為2 m,橫斷面上共計37 根。 隧道圍巖采用實體單元建立、 錨桿和襯砌采用結構單元,并將鋼筋網等折合到混凝土上,均采用摩爾庫倫本構模型,模型網格共計28764 個。 圖3 給出了隧道錨桿支護圖,表1、2 分別為土體、襯砌及錨桿等相關物理力學計算參數。

圖2 數值模型圖

圖3 隧道錨桿支護圖

表1 土體的物理力學參數

表2 混凝土和錨桿的力學參數

為簡化計算,將鋼拱架、鋼筋等彈性模量均等效折算在混凝土上,計算方法如下:

式中:E 和E0分別是進行折算后和熱算前的混凝土彈性模量,Eg是鋼拱架的彈性模量,Sc是混凝土截面面積;Sg是鋼拱架橫截面面積。

3 數值結果分析

3.1 模型整體位移云圖分析

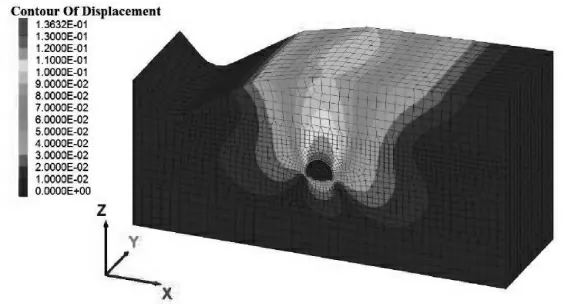

圖4 為隧道開挖完成后的整體位移云圖,由圖可知, 隧道開挖后隧道周圍圍巖和地表均發生變形,其中位移最大值為136.3 mm,發生在拱頂位置。地表沉降最大值位于隧道軸線正上方, 最大值為100.4 mm。 此外,觀察云圖可以發現,位移云圖沿隧道軸向基本呈現出位移變化左右對稱。

圖4 實際工況下模型整體位移云圖

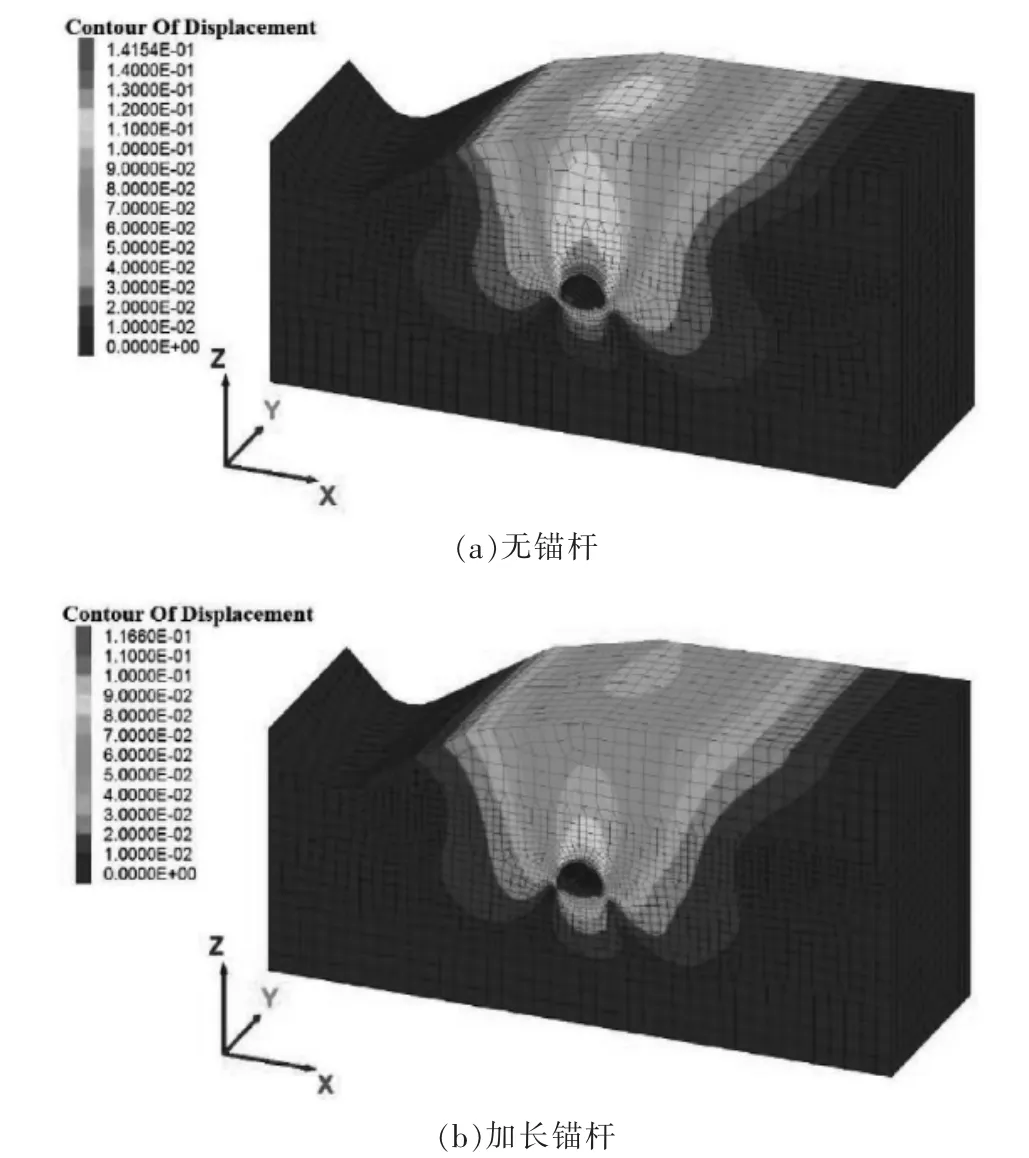

為了探究錨桿變化對隧道開挖模型帶來的影響,著重計算了無錨桿工況下和加長錨桿工況下的模型整體位移,其中加長錨桿工況下的錨桿長度取7 m,即相比之前錨桿擴大1 倍。 圖5 為無錨桿和加長錨桿后的整體位移圖,由圖可知,無錨桿時模型最大位移值為141.5 mm, 相比于正常工況增大了3.82%; 而加長錨桿工況下模型最大位移值為116.8 mm,相比于正常工況減小了14.31%。 綜上可知,取消錨桿會導致模型整體變形增大,而加長錨桿系統可以有效減小拱頂及地表的位移。

圖5 改變錨桿系統情況下模型整體位移云圖

3.2 隧道拱頂位移和水平收斂位移監測分析

3.2.1 無錨桿支護系統

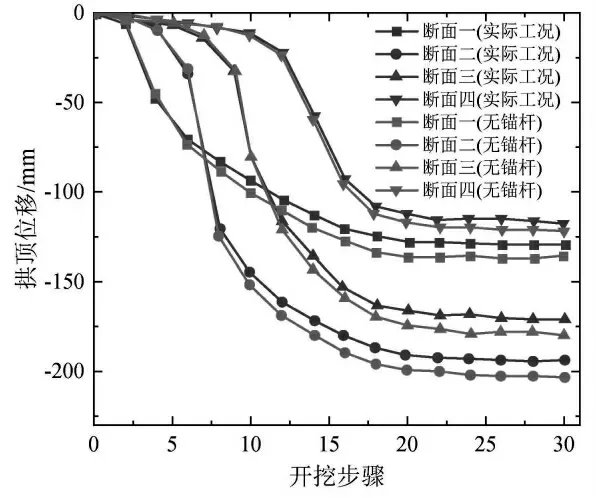

為了更為清晰地獲取無錨桿和加長錨桿工況下的拱頂和水平收斂位移, 本文選取DK5+352、DK5+360、DK5+365 和DK5+370 共4 個典型斷面(下稱斷面一、二、三和四)進行監測分析,圖6 為有無錨桿系統下隧道拱頂位移監測曲線。 由圖可知,實際工況下,斷面一、二、三和四的最大拱頂位移分別為-125.3 mm、-188.6 mm、-168.5 mm 和-112.1 mm;當無錨桿工況下,斷面一、二、三和四的最大拱頂位移分別為-132.4 mm、-202.6 mm、-179.2 mm和-119.7 mm。無錨桿時,斷面一、二、三和四的拱頂沉降值分別增大了5.7%、7.4%、6.4%和6.8%。 由此可知, 取消錨桿之后會使得隧道拱頂的沉降增大5%~7%。

圖6 有無錨桿系統下隧道拱頂位移監測曲線

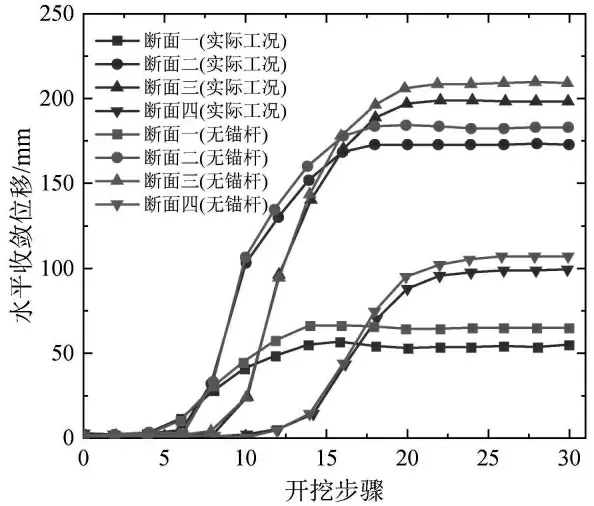

圖7 為有無錨桿系統下隧道水平收斂位移監測曲線。 由圖可知,實際工況下,斷面一、二、三和四的最大水平收斂位移分別為52.9 mm、169.8 mm、198.3 mm 和100.3 mm;當無錨桿工況下,斷面一、二、 三和四的最大水平收斂位移分別為57.8 mm、178.4 mm、209.7 mm 和109.5 mm。 無錨桿時,斷面一、 二、 三和四的最大水平收斂位移分別增大了9.8%、5.1%、5.7%和9.2%。由此可知,取消錨桿之后會使得隧道水平收斂位移增大5%~10%。 綜上可知,不采取錨桿支護系統時,會導致隧道沉降和水平收斂發生10%內的位移增大現象,因此,在強風化砂巖中進行隧道設計和施工時,是否需要采用系統錨桿加固圍巖,應視情況具體分析,以免造成不必要的資源浪費。

圖7 有無錨桿系統下隧道水平收斂位移監測曲線

3.2.2 加長錨桿支護系統

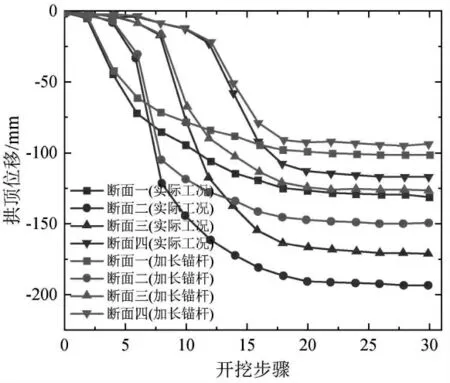

圖8 為有加長錨桿系統下隧道拱頂位移監測曲線。由圖可知,實際工況下斷面一、二、三和四的最大拱頂位移分別為-125.3 mm、-188.6 mm、-168.5 mm和-112.1 mm;當加長錨桿工況下,斷面一、二、三和四的最大拱頂位移分別為-101.6 mm、-150.3 mm、-125.2 mm 和-91.4 mm。 加長錨桿時,斷面一、二、三和四的拱頂沉降值分別減小了18.9%、20.3%、25.7%和18.5%。 由此可知,采取加長錨桿之后會使得隧道拱頂的沉降減小18%~26%。

圖8 加長錨桿系統下隧道拱頂位移監測曲線

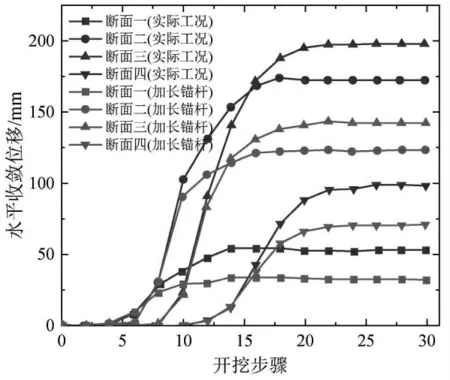

圖9 為普通工況與加長錨桿工況下隧道水平收斂位移監測曲線。 由圖可知,實際工況下斷面一、二、 三和四的最大水平收斂位移分別為52.9 mm、169.8 mm、198.3 mm 和100.3 mm;當加長錨桿工況下,斷面一、二、三和四的最大水平收斂位移分別為31.2 mm、123.9 mm、142.6 mm 和72.4 mm。 加長錨桿時,斷面一、二、三和四的最大水平收斂位移減小了41.0%、27.0%、28.1%和27.8%。 由此可知,加長錨桿之后會使得隧道水平收斂位移減小27%~41%。

圖9 加長錨桿系統下隧道水平收斂位移監測曲線

綜上可知,采取加長錨桿支護系統時,對降低隧道沉降和水平收斂具有較為明顯的作用,且加長錨桿的加固效果明顯優于原系統錨桿。 因此,在強風化砂巖中進行隧道設計和施工時,采用長錨桿加固圍巖,可以有效降低圍巖變形,增大隧道整體的穩定性。

4 結論

本文以某隧道工程為例,重點分析了采用三臺階七步法開挖過程中錨桿支護系統變化對隧道位移等方面的影響得到以下結論:

(1)取消錨桿之后會使得隧道拱頂的沉降增大5%~7%,使得隧道水平收斂位移增大5%~10%。 在強風化砂巖中進行隧道設計和施工時,是否需要采用系統錨桿加固圍巖,應視情況具體分析,以免造成不必要的資源浪費。

(2)采取加長錨桿之后會使得隧道拱頂的沉降減小18%~26%,使得隧道水平收斂位移減小27%~41%;采取加長錨桿支護系統時,對降低隧道沉降和水平收斂具有較為明顯的作用,且加長錨桿的加固效果要明顯優于原系統錨桿。

(3)在強風化砂巖中進行隧道設計和施工時,采用長錨桿加固圍巖, 可以有效降低圍巖變形,增大隧道整體的穩定性。