大學生中國特色社會主義制度顯著優勢認同培育研究

【摘 要】本文闡述培育大學生中國特色社會主義制度顯著優勢認同的重要性,分析廣西大學生中國特色社會主義制度顯著優勢認同現狀,針對大學生中國特色社會主義制度顯著優勢的認同程度的調研結果,提出應注重強化理論認同教育、升華情感認同教育和固化行為認同教育。

【關鍵詞】大學生 制度顯著優勢 優勢認同 行為認同 理論認同

中國特色社會主義制度是中國共產黨帶領中國人民在社會主義革命和建設實踐中形成的科學制度。引導新時代大學生充分認同中國特色社會主義制度的顯著優勢,能夠更好地轉化為國家治理效能。目前學術界圍繞培育中國特色社會主義制度顯著優勢(以下稱為“中國制度顯著優勢”)認同的研究甚少。對大學生進行中國制度顯著優勢認同培育研究是實現國家治理現代化的要求,也是增強新時代大學生制度自信的重要途徑。

一、培育大學生中國制度顯著優勢認同的重要性

(一)應對百年未有之大變局的迫切要求

當今世界正經歷百年未有之大變局,中國迎來發展機遇,但不穩定性和不確定性明顯增加。當代大學生要學會心懷“大變局”與觀察世界大勢,以提高透視時代局勢的敏銳力,才能更好地應對時代大變局。

(二)堅定制度自信以培養擔當民族復興大任的時代新人

民族復興要靠新一代青年人才,教育工作的重點也在青年。青年大學生要形成堅定信念,為實現中國夢注入精神動力,以發揮主體作用。堅定的制度自信要建立在深刻了解制度顯著優勢的理性認識之上。要強化新時代大學生中國制度顯著優勢認同,才能促使大學生成為實現國家治理現代化的時代新人。

(三)凝聚奮斗偉力以提升制度顯著優勢轉化的行為自覺

中國制度價值充分代表人民利益,也能滿足大學生多層次需要,進而匯聚奮斗力量實現共同目標。教育大學生認識到自己也是制度執行者的思想自覺,投身于實現國家治理現代化奮斗實踐的行動自覺。

二、大學生中國制度顯著優勢認同現狀分析

(一)認同的總體狀況分析:兩個高度認同,一個較高認同

1.理論維度高度認同

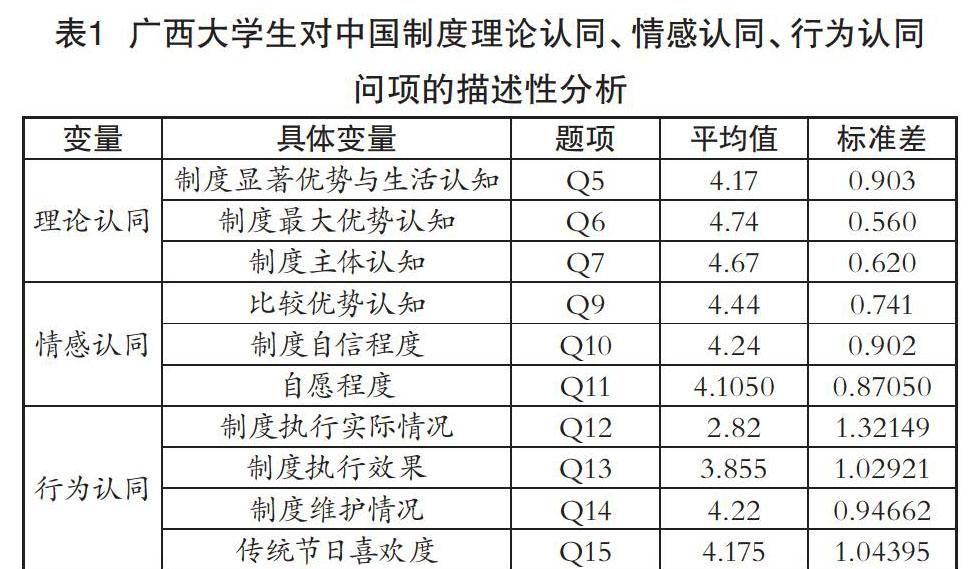

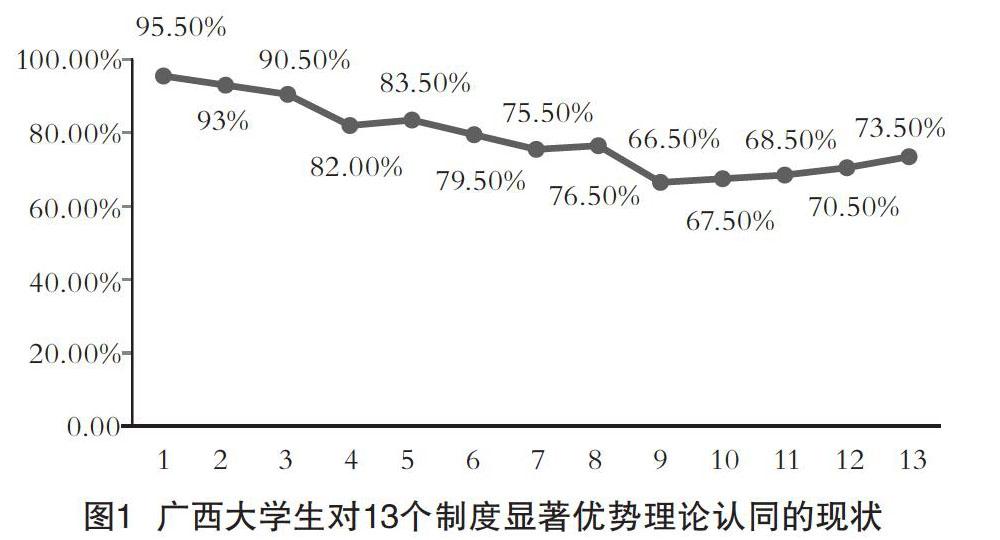

從圖1可知,廣西大學生對每個制度顯著優勢理論認同人數均超60%,且前3個制度顯著優勢認同人數超90%,該結果與吳魯平學者的研究結果一致。從表1可知,理論認同維度平均分大于4,Q5題的平均值最小,說明廣西大學生制度顯著優勢的理論認同度高,但在制度顯著優勢與生活認知上有待上升到理性認知。

2.情感維度高度認同

從表1可知,情感認同維度的平均分大于4,說明對中國制度顯著優勢情感認同高。Q9題的平均值最高且標準差最小,說明廣西大學生對中國制度比較優勢認同度最高。但Q10題的標準差最大,Q11題的平均值最小,說明需進一步增強大學生制度自信和提高自愿程度。

3.行為維度較高認同

從表1可知,行為認同維度的平均值大于3,說明對中國制度顯著優勢的行為認同度較高。但Q12題的平均值為最小且小于3,為2.82。除了制度維護情況,其余3項標準差都大于1.000,說明廣西大學生行為認同差異大且有較大提升空間,要特別關注制度執行度和制度執行的收獲感。

(二)認同影響因素回歸分析

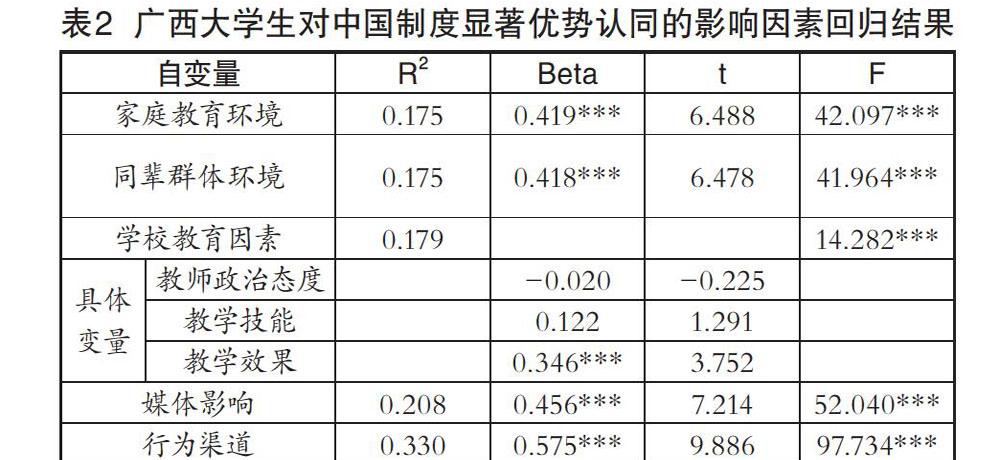

因變量是中國特色社會主義制度總體認同,自變量是家庭環境、同輩群體環境、媒體影響、行為渠道和學校教育因素。從表2可知,Beta值為正數,且P值為0.000,說明對因變量具有顯著的正向解釋力。結果表明,制度顯著優勢認同與“教師政治態度”“教學技能”均無顯著相關性,但就正相關自變量Beta值排列為行為渠道>媒體影響>家庭教育環境>同輩群體環境>教學效果。表明實踐途徑越多、觀看時政類媒體越頻繁,則學生和家人政治態度越積極、教學效果越好、學生對中國制度顯著優勢認同度越高。

三、大學生中國制度顯著優勢認同存在的問題及原因分析

(一)理論理解力有待提升

大學生對制度顯著優勢的理論認同高,但對制度顯著優勢的深度理論的感性認知沒有上升到理性認知。比如他們對制度顯著優勢的理解能力較低,實地調查發現,學生對13個制度顯著優勢的理解僅處于字面淺層次,理解能力有待提高。對制度顯著優勢的認知也不均衡,特別是對比較抽象的制度顯著優勢理論認同度較低,對制度價值認知相對不透徹,有部分學生認為制度優勢并不能滿足人們實際的生活需要。

(二)角色定位與情感認同有待升華

情感認同是維系理論認同轉化為行為認同的堅韌紐帶。大學生正義感較強,對社會不公易產生“逆反心理”效應,若不能客觀地感悟制度顯著優勢則容易產生制度信任危機。多數大學生學習課程只為獲得學分,在國家主體層面上沒有自我角色定位為擔當民族復興的時代新人,處于被動式認同狀態。大學生制度顯著優勢的情感體驗不佳,造成情感態度的消極傾向性。情感認同具有感染性和升華性,使主體間的情感互通以提升認同感。一是教師課堂教學營造的情感氣氛和儀式感未達到學生情感共鳴的質點;二是家庭和同輩群體的消極情緒,極易情感同化而產生失落的情感反應。

(三)行為自覺性與體驗感有待提高

行為認同是中國制度顯著優勢認同的最終目的。大學生制度顯著優勢認同度高低排列為“理論認同>情感認同>行為認同”,形成知行認同度差異格局,不符制度顯著優勢轉化為高治理效能的制度目的。這說明大學生的行為自覺性較差,反映多數學生已獲得的理論未能指導實踐,造成制度顯著優勢發揮效率低。一是對制度顯著優勢的日常行為層面要求未明確規范,回饋大學生行為認同缺少評價標準而行為調整作用不強;二是實踐渠道來源單一,主要靠學校平臺的作用有限,造成大學生制度顯著優勢的行為體驗感差,難以形成穩定的行為認同。

四、培育大學生中國制度顯著優勢認同的路徑

(一)強化理論認同教育,夯實理論基礎

1.講精講透,思想政治理論課闡釋好中國制度顯著優勢

思想政治理論課是中國制度顯著優勢教育的有效途徑,要充分利用課堂打好制度理論基礎。重理論性,必須闡述制度顯著優勢的科學性,講清制度顯著優勢的層次、價值取向等邏輯,以提高大學生制度理論自信。教師從學生專業出發增強話語轉換能力,實現制度顯著優勢的政治話語向專業話語轉換,使抽象的制度顯著優勢理論通俗易懂。聚焦大學生“理論認同度低的制度顯著優勢”領域,用案例生活化以“事實說服學生”,通過時空比較闡釋制度優勢,提高制度理論解釋力。

2.深化認知,充分利用網絡進行思想宣傳

要占領網絡媒介高地開展網絡教育,不僅要兼顧娛樂性,更要堅持“內容為王,形式多樣”的內容與形式相統一,如制作制度顯著優勢專題宣傳網頁以及短視頻等。要搭建具有強大引領力的網絡學習與宣傳平臺,特別是高校公眾號要開展線上活動并開通評價與交流窗口,激發學生的網絡互動性和參與性。同時要求學生定期學習主流媒體推文,加強對熱點問題的主流輿論引導,營造健康的網絡空間以提高大學生的制度顯著優勢理論自覺。

(二)升華情感認同教育,增強自我擔當

1.找準角色定位,增強責任感意識

擔當歷史使命是青年大學生責任感強的標志。要教育引導大學生精準定位為制度顯著優勢發揮者,明確作為青年群體的歷史定位,即圓復興夢的時代新人。要強化青年的角色教育,增強大學生的“存在感”以促進自我認同,對制度顯著優勢認同由“被動”向“主動”轉變,提高制度優越性的情感覺悟。同時,切實解決學生反饋的生活難題以滿足學生現實需要,如提供更多勤工儉學崗位幫助經濟困難學生等,讓學生親身感受制度顯著優勢。教師要引導學生把個人理想融入國家發展目標,提高時代責任感。

2.典型榜樣示范,增強情感共鳴

榜樣典型化和生活化更能讓大學生明白制度的顯著優勢。一是挖掘身邊先進榜樣,發揮引導作用。注重(下轉第20頁)(上接第5頁)挖掘發揮中國制度顯著優勢的優秀執行者,積極以榜樣力量進行情感同化。如進行十佳大學生校園評選,用榜樣先鋒的人格魅力提升學生道德素質。二是強化榜樣樹立和榜樣宣傳的儀式感。在注重活動的精神內涵前提下,大學生在學習榜樣時進行宣誓儀式,更能渲染莊嚴的氛圍,所創設的教育情景由外向內激發學生的積極情緒,增強情感共鳴。

(三)固化行為認同教育,實現知行合一

1.構建制度顯著優勢行為認同機制

提高行為自覺以實現知行合一,要做好行為引領。把發揮制度顯著優勢的要求納入大學生的日常行為規范,并根據學生的行為態度、行為需要和行為體驗,把抽象的制度顯著優勢生活化。指引大學生把制度實踐融入個體行為進而形成良好的行為習慣,提高行為自律性。加強行為調整,把制度實踐環節納入成績考核以督促學生開展制度實踐。教師要與學生保持有效溝通,及時反饋大學生行為偏差并調整行為。要構建制度顯著優勢行為認同機制,通過引領、反饋和調整環節提升發揮制度顯著優勢的行為自覺。

2.開展形式多樣的制度專題活動

制度實踐平臺是發揮制度顯著優勢的重要載體。首先要廣聚多領域的制度顯著優勢的發揮平臺,包括環境保護、公益慈善等活動平臺,達到全過程、全方位的行為認同。校內開展關于制度顯著優勢的調研活動、演講比賽等,同時與社會志愿組織合作打通服務社會的渠道,以此提高其制度執行能力。其次要組織制度顯著優勢的專題活動,用多種活動形式展現制度顯著優勢內涵,達到廣泛教育大學生的目的。廣西高校的制度顯著優勢培育活動要與壯族傳統活動相融合,通過增強民族認同感強化大學生制度顯著優勢的行為認同。

【參考文獻】

[1]吳魯平.大學生對中國特色社會主義制度和國家治理體系顯著優勢認同研究:基于對北京大學生調查的實證分析[J].中國青年社會科學,2020(2).

[2]王珺穎.社會主義核心價值觀情感認同的培育路徑[J].思想教育研究,2019(12).

[3]陳金龍.高校思想政治理論課如何闡釋國家制度優勢[J].教學與研究,2020(6).

[4]陳娟.新時代青年社會責任培養研究[J].思想教育研究,2020(3).

注:2020年度桂林電子科技大學馬克思主義學院研究生教育創新計劃項目研究成果(2020YJ008);2014年度廣西學位與研究生教育改革項目“保證和提升文科研究生培養質量的激勵機制研究 ”(JGY2014065)

【作者簡介】岑敏恩(1997— ),女,廣西北流人,桂林電子科技大學在讀碩士研究生,研究方向為馬克思主義基本原理。

(責編 黃桂嬋)