北京市延慶區石窯村南地溝泥石流特征及發展趨勢預測

李婧玥 ,孫永彬 , ,王詵 ,吳蔚,李啟亮,李存金

(1.核工業航測遙感中心,河北 石家莊 050002;2.高分辨率對地觀測系統河北數據應用技術支持中心,河北 石家莊 050002;3.河北省航空探測與遙感技術重點實驗室,河北 石家莊 050002)

0 引言

北京市延慶地區歷史上曾發生過不少于20處泥石流地質災害,在四海鎮、珍珠泉鄉等地區尤為頻繁。1971—2010年,群發性泥石流災害呈上升趨勢,且愈來愈受到極端降雨的影響(Ma et al.,2016)。1972年7月26日暴雨誘發四海鎮、珍珠泉鄉等地區發生泥石流災害,造成13人死亡,30余間房屋被沖毀。就單溝而言,重現周期很長,最短2年,最長可達69年,多數在20甚至30年以上,尚未出現過1年中同一條支溝暴發兩次以上泥石流的現象(韋京蓮等,1994a)。

隨著地質災害調查與防治工作的不斷推進,大量學者開始開展小流域泥石流形成條件和發展趨勢研究。李淑松等(2018)開展了白龍江流域泥石流危險性評價研究;任玉鵬等(2018)開展了白龍江流域泥石流活動趨勢預測研究;菜食河流域所在地區的泥石流災害研究多集中于雨量激發條件、危險性區劃等方面(韋京蓮等,1994b;涂劍等,2017;白利平等,2008)。近年來,我國泥石流活動性研究取得了諸多的研究成果,前人研究成果多針對流域等進行了大范圍研究,在神經網路、虛擬現實等技術在泥石流監測、預警系統、防災避險等方面應用,為泥石流防治工作開創了新的思路和方法(康志成等,1982;唐邦興和吳積善,1990;李德基,1996;黎厚富,2018;王猛等,2018),我國學者劉希林先后提出了判定泥石流危險度的指標選取、權重確定(劉希林,1988)、以及區劃方法(劉希林,1989),并指出了山區溝谷泥石流主要危險因子(劉希林等,1993)。但是針對單溝泥石流的運動特征和發展趨勢預測未開展系統研究,因此本文針對單條泥石流進行研究。

本文選取了四海鎮石窯村南地溝泥石流為研究對象,南地溝泥石流為延慶區典型溝谷型泥石流,泥石流物源豐富、溝道彎曲,對下游居民造成威脅。本次研究結合遙感圖像資料和降雨數據(張熠昕等,2018),分析泥石流降雨條件、地形地貌與溝道條件、物源條件,開展泥石流流域分區特征研究,基于GIS技術,選取主支溝關系、溝口地段、主河河型、主河主流、新老扇形地關系、沖淤變幅、松散堆積物儲量、松散堆積物存在狀態、泥沙補給、溝道形態、坡面形態、植被覆蓋率、觸發雨量等14個因子,開展泥石流發展趨勢及最大危險區預測研究,以期為延慶地區防災減災、制定合理的泥石流防治措施提供科學依據。

1 區域地質概況

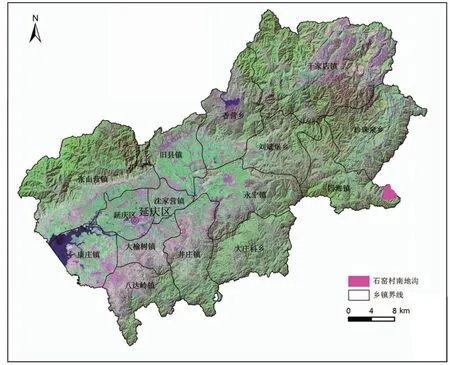

延慶地區位于北京西北側,地理位置位于東經115°44′~116°34′,北緯40°16′~40°47′。四海鎮石窯村南地溝位于延慶區東北角(圖1),區內地貌屬于華北平原向張北高原的過渡地帶,海拔800~1100 m,多呈單斜狀傾向河心,地形坡度20°~50°。本區褶皺主要分布在燕山期陸緣活動帶褶皺第二亞構造層、后呂梁—印支期地臺蓋層褶皺第二亞構造層薊縣系巖層中以及第一亞構造層長城系地層中有少量分布,主要位于延慶的東北部、西北部以及南部。區內多為壓性斷裂以及推測性一般斷裂,主要集中在西部、中部和南部。大斷裂有位于西部的近東西向的大王莊-郭家堡推測斷裂,貫穿北京市的北東走向的沿河城-南口-琉璃廟壓性大斷裂經過本區東南部分地區;一般斷裂有營門東西向斷裂、黑峪口-劉斌堡北斷裂、清泉鋪斷裂、四海東西向斷裂、白河堡-黑峪口北北東向斷裂、紅石灣-營盤北北東向斷裂、沙梁子-上花樓北北東向斷裂等。

圖1 石窯村南地溝分布位置概況(底圖為2019年landsat8影像)

在漫長的地質時期中,山地不斷褶皺、斷裂和抬升,接受外力剝蝕,受地質構造背景和地形地貌影響,長期受到地質災害的威脅。南地溝地區地層巖性為中生代侏羅系礫巖、砂泥巖、火山碎屑巖,表層風化強烈。石窯村南地溝于1972年發生泥石流災害,造成下游居民13人死亡,沖毀房屋30余間,耕地1100多畝,大牲畜300余頭。開展本次研究對延慶地區地質災害防災減災具有重要意義。

2 泥石流流域分區特征

2.1 泥石流形成區特征

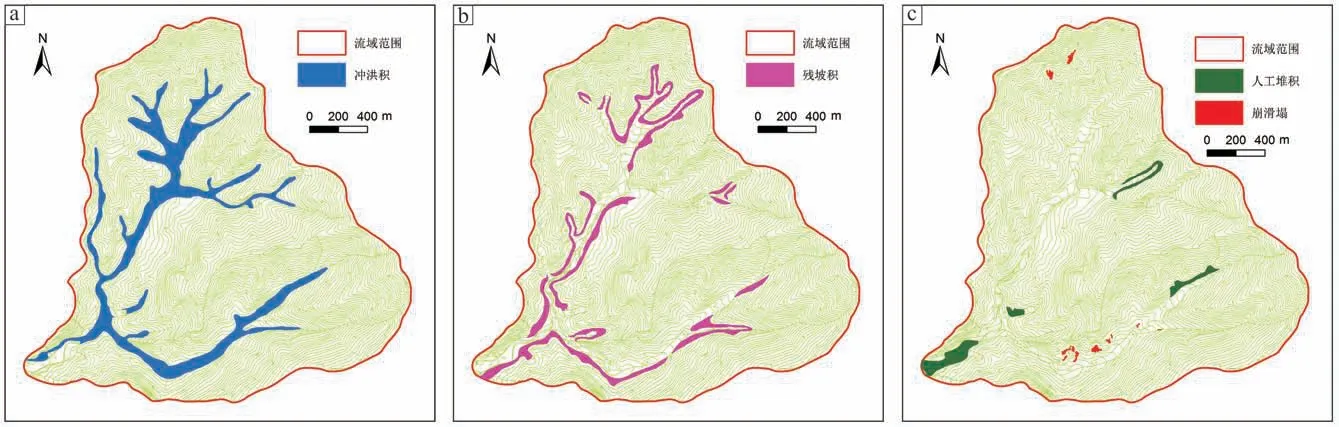

形成區位于石窯村南地溝北東側,三面環形補給,流域內地形切割強烈,溝底寬度一般為10~25 m,呈“V”型谷。形成區兩側支溝均較彎曲,兩側坡面陡而狹窄,溝槽底寬5~15 m。溝谷兩側發育有多處小型崩塌、滑坡等地質災害堆積物,其平均縱坡降大,山坡坡度25°~55°;植被覆蓋率75%。溝谷內第四系極為發育,碎石呈帶狀展布(圖2)。

圖2 石窯村南地溝流域分區特征

2.2 泥石流流通區特征

流通區位于石窯村南地溝主溝中上游,樹枝狀,溝道平均坡降較緩,呈“V”字型,溝底寬25~100 m。地勢高差一般,溝槽兩側坡面坡度35°~62°,匯水面積大。松散堆積物豐富,碎石、塊石等大量堆積,流動過程侵蝕松散堆積物,從而形成泥石流。

2.3 泥石流堆積區特征

堆積區位于石窯村南地溝主溝下游溝口一帶,呈“U”型溝谷,泥石流出山后溝道變寬,水動力極大的降低。溝口扇形地破壞嚴重,扇長90 m,扇寬110 m。溝口巨石最大1.1 m,最小僅為0.05 m,該區主要為人類工程活動集中分布區。

3 泥石流形成條件

3.1 降雨條件

石窯村南地泥石流位于北京市延慶區四海鎮,屬于溫帶季風氣候,冬季干燥少雨、夏季雨量集中,空間分布不均勻。據1981—2017年延慶區降雨量資料,研究區歷年最大降雨量為637.2 mm(2016年),最小降雨量為284.1 mm(1993年),相差353.1 mm。四海鎮石窯村一帶是延慶區最大的降水匯集中心,年平均降水量可達642.1 mm。該區降水在時間上存在不均衡特征,6—9月的降水量約占全年降水量的80%以上,在此期間降雨連續且集中,尤其在6—7月,一次連續最大降雨量可達258.7 mm。降水具有降水集中、雨強大和頻率高的特點,這些特點往往成為洪水和泥石流等災害的誘發因素(李彩俠和馬煜,2019)。

3.2 地形地貌與溝道條件

石窯村南地溝泥石流屬于典型的暴雨-溝谷型-支溝群發型泥石流,溝域面積4.29 km2,三面環山,整體近似“扇形”,地勢起伏大,呈東高西低走勢。主溝起點位于北西側坡頂,相對高差655 m,主溝長度2.75 km,彎曲系數1.11,寬7~20 m,平均縱坡降145.8‰。流域內山坡平均坡度27°,流域內發育第四系沖洪積層(Q4apl)和侏羅系迷霧山組(Jxw)白云巖,形成大面積厚層狀松散堆積物源。地下水類型主要為溝內卵石土層松散巖類孔隙水,導水性好,補給來源為降雨、季節性流水。泥石流口耕地、人工建房等工程活動強烈。

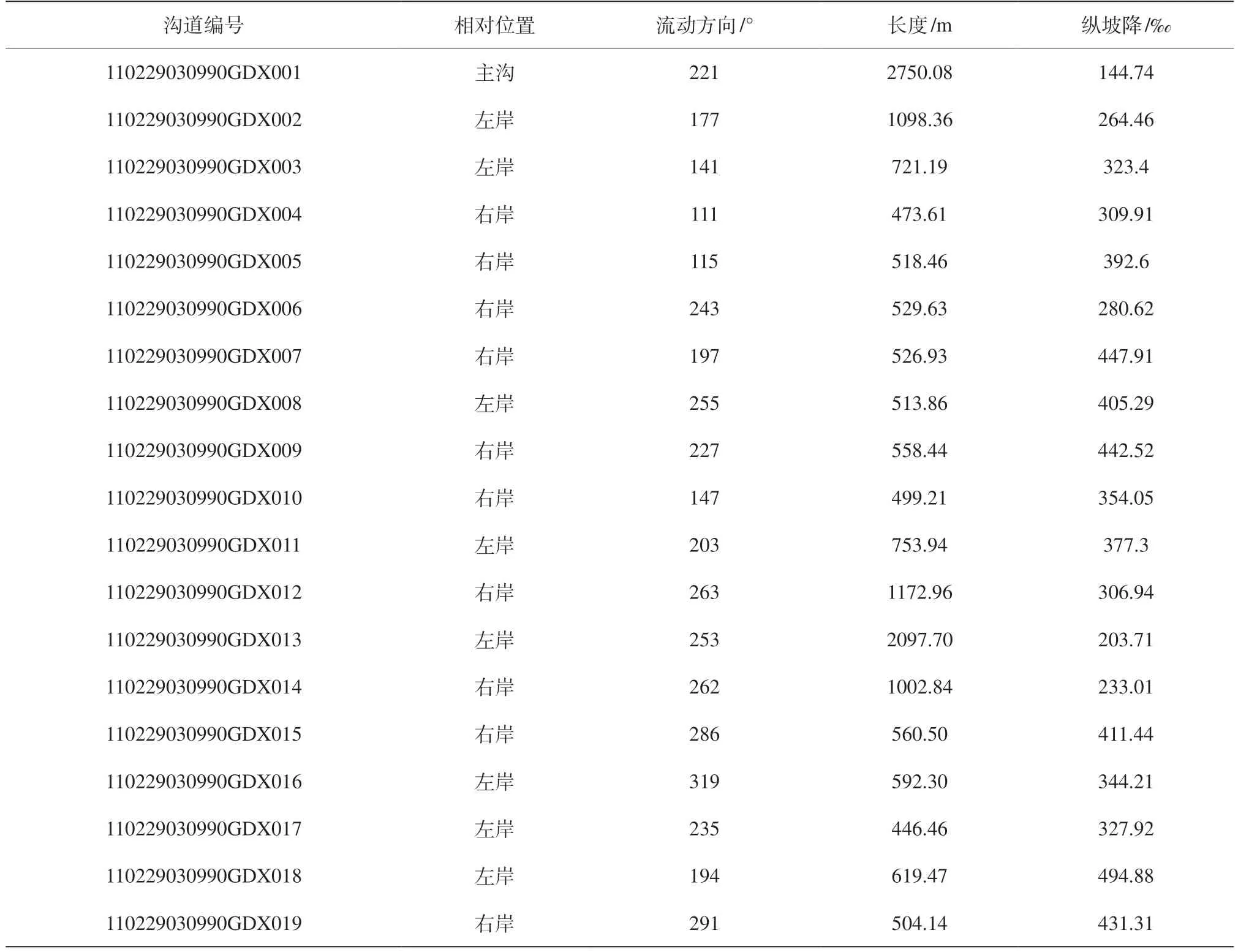

石窯村南地溝為菜食河右岸溝谷,發育1條主溝和18條支溝,溝谷總長33.6 km,溝谷切割密度為7.83 km/km2,主溝右岸發育10條支溝,左岸發育8條支溝。主溝溝源位于流域北側分水嶺,自北東向南西延伸2.75 km,整體流向221°。上游溝槽底部寬5~20 m,兩側坡面坡度陡而彎曲,溝道下游逐漸變寬趨勢,溝槽底寬30~100 m;15條支溝間夾角較大,呈“樹枝狀”。其中,位于左岸的8條支溝,整體流向225°,延伸長度0.51~2.10 km,寬度5~23 m;位于右岸的10條支溝,整體流向155°,延伸長度0.47~1.10 km,寬度 10~30 m(圖3,表1)。

表1 石窯村南地溝主支溝信息統計表

圖3 石窯村南地溝地貌渲染與溝道條件疊加圖

溝道縱坡降比是泥石流物質由勢能轉化為動能的重要條件(劉德玉等,2019),也是影響泥石流形成和運動的重要因素(倫國星和周斌,2011)。溝道縱坡降比既表現溝谷坡面侵蝕與溝道侵蝕的相互關系,又反映出泥石流的發育狀況。據調查統計:南地溝主溝縱坡降比為144.74%,位于主溝左岸的支溝平均縱坡降為348.6‰,右岸的支溝平均縱坡降為359.5‰。該流域表現為主溝較緩、支溝陡峭的形態特征,利于雨水、物源匯集形成泥石流。

3.3 物源條件

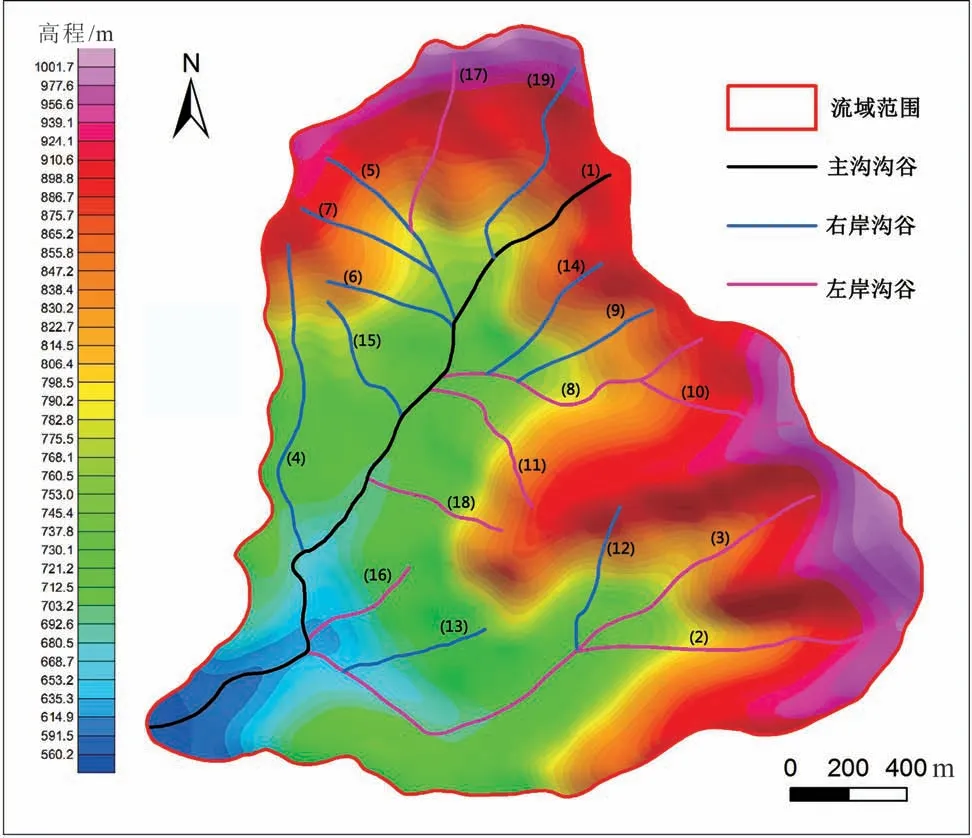

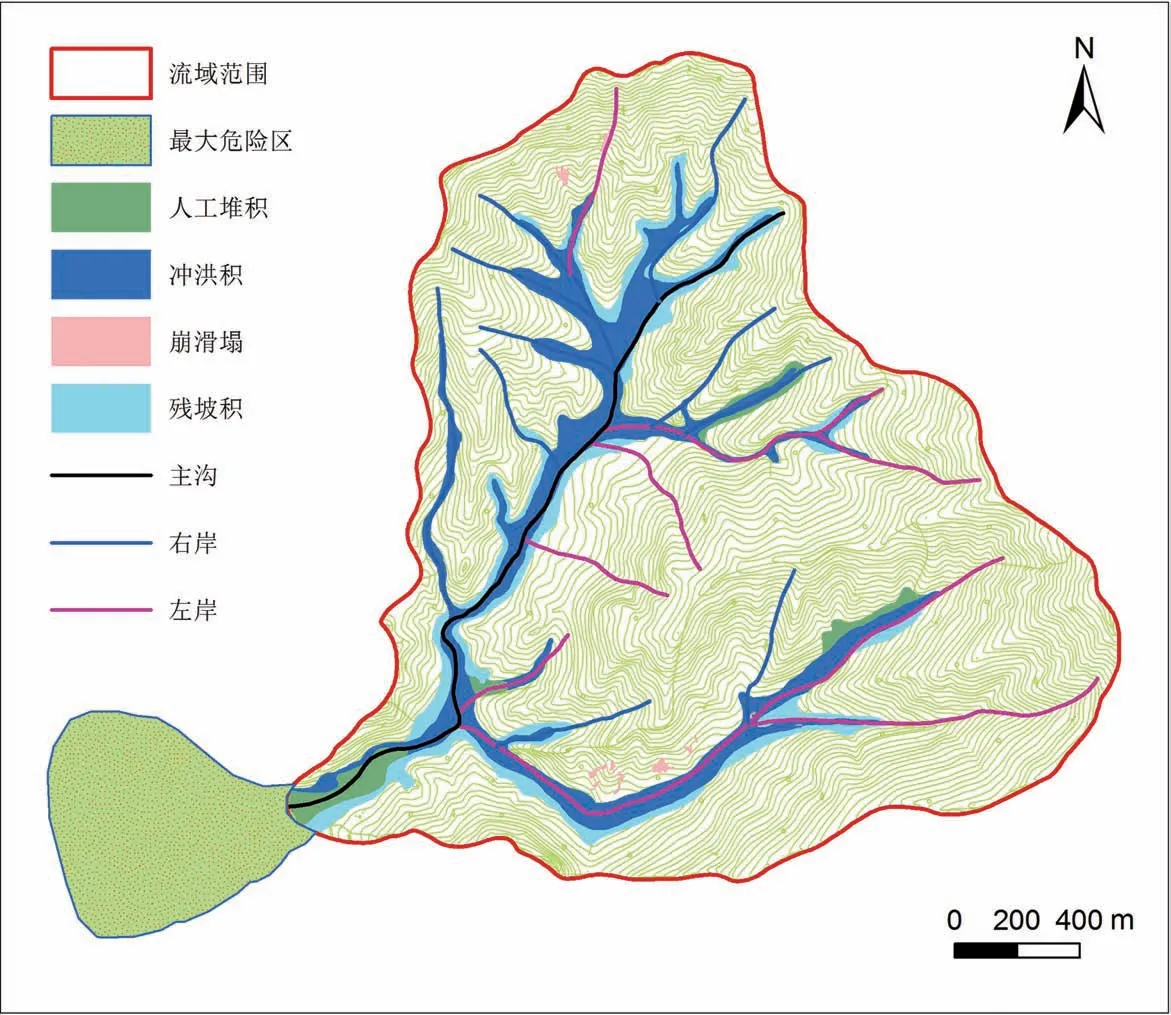

本次研究采用ArcGIS平臺,對該流域內松散堆積物進行了統計分析。石窯村南地溝內固體物質來源豐富,主要物源類型為沖洪積物源、殘坡積物源、人工堆積物源和崩滑塌物源4種(廖晨曦等,2019)(圖4),據調查分別計算儲量,然后按其所處地貌位置、穩定情況和松散程度分別采用不同的比例估算其可移動方量,基于調查及GIS統計計算,南地溝內物源總儲量為156.21×104m3,可啟動的儲量為18.36×104m3。

圖4 石窯村南地溝物源來源圖(背景底圖為等高線)

3.3.1 沖洪積物源

沖洪積物源總儲量為76.71×104m3,可啟動參與泥石流活動的儲量為0.51×104m3,根據物源來源分析,進一步分為溝道堆積物、歷史泥石流堆積物等物質來源(圖5a~b)。溝道堆積物為碎石土、巨石堆積,磨圓度較差,分選性一般,物質來源豐富,主要為兩側坡面沖洪積、崩滑塌堆積的產物;該流域層在1972年爆發泥石流,形成歷史泥石流堆積物,塊石和巨石堆積,塊石表面光滑,土體含量不足5%,塊石和巨石直徑0.2~0.8 m之間,該類物源經過后期雨水沖刷,將土體剝離,剩余碎石和塊石,堆積物分選性較強。

圖5 石窯村南地溝物源分布野外照片

3.3.2 殘坡積物源

殘坡積物源總儲量為61.09×104m3,可啟動參與泥石流活動的儲量為12.73×104m3,該類物源多為殘坡積碎石土和粉土(圖5c),集中分布在溝道兩側坡面,以母巖風化產物和第四系砂土層為主,密實程度中等至稍密,分層性好。

3.3.3 人工堆積物源

人工堆積物源總儲量為16.95×104m3,可啟動參與泥石流活動的儲量為3.81×104m3,物源進一步分為壩階地堆積物、溝道干砌石擋壩、道路施工堆積物、裸露耕地堆積物等物質來源。壩階地堆積物分布在溝口附近,粉土和碎石土堆積,為人工改造的平坦堆積物,表層為人工堆積粉土和砂土,土體松散,厚0.1~0.5 m(圖5d);溝道干砌石擋壩以塊石和巨石形式堆砌,人工改造堆積,巖石棱角狀,空隙較大,滲水性好,分布在寬緩溝道和壩階地外緣(圖5e);道路施工堆積物以人工挖開堆砌碎石土為主,主要分布在寬緩順直的溝道中,經過人工開挖形成松散堆積體,碎石直徑在3~15 cm;裸露耕地堆積物主要為粉土和碎石土堆積,表層腐殖土,多為未種植的耕地,與壩階地堆積物成分相似,表層以粉土為主,厚0.1~0.5 m。

3.3.4 崩滑塌物源

崩滑塌物源總儲量1.46×104m3,可參與泥石流活動的動儲量為1.31×104m3,崩塌堆積物塊石和巨石堆積,磨圓差,位于陡峭的崖壁底部,形成塊狀巨石參與泥石流活動。滑坡堆積物碎石土和塊石土堆積,碎石含量一般占35%左右,磨圓度尚可,土體為坡頂殘坡積堆積物(圖5f)。不穩定斜坡體為裸露巖壁,巖層產狀與斜坡面產狀同向,在降雨條件下,易形成滑坡崩塌等形成物源參與泥石流活動。

3.3.5 物源轉換分析

石窯村南地溝松散堆積物按分布位置主要分為溝道和坡面,大量殘坡積碎石土和溝道沖洪積分布在斜坡和溝道中,后期降雨作用形成的地表徑流和細小支溝對溝道和坡面形成侵蝕作用,主要表現為下蝕作用和側蝕作用。下蝕作用對斜坡和溝道為縱向下切的過程,溝道兩側斜坡失穩,橫向擴展,從而大量殘坡積物源隨流體向溝口運移;側蝕作用是沖洪積流體對溝道的兩側斜坡坡腳產生掏蝕作用,導致斜坡具有一定的臨空條件,應力集中于坡腳,形成潛在滑動面。而最終的結果是將斜坡面的殘坡積運移至溝道中形成沖洪積,進而參與泥石流活動。

4 泥石流發展趨勢預測

4.1 泥石流發育階段識別

本次研究根據精細調查結果,依據《泥石流災害防治工程勘查規范》(DT/T 0220-2006)①關于泥石流發育階段識別因子進行綜合評定,石窯村南地溝泥石流發育階段識別因子包括了主支溝關系、溝口地段、主河河型、主河主流、新老扇形地關系、沖淤變幅、松散堆積物儲量、松散堆積物存在狀態、泥沙補給、溝道形態、坡面形態、植被覆蓋率、觸發雨量等14個。研究結合石窯村南地溝發育特征進行綜合判斷(表2),石窯村南地泥石流處于發育期,可能會爆發較大的泥石流,且對堆積區兩岸的居民造成災害性影響。

表2 石窯村南地溝泥石流發育階段綜合識別表

經發育階段綜合識別,石窯村南地溝主溝堆積物侵蝕速度小于支溝形成區侵蝕速度,逐漸為泥石流的發生提供更多的物源,溝道中沖洪積堆積物呈淤高特征,物源厚度可達1~2 m,松散堆積物在降雨條件下逐漸變厚,存在引發大規模泥石流的隱患,溝道堵塞程度嚴重,多見巨石堆積,直徑30~60 cm,磨圓度較好,溝道兩側多發生崩塌滑坡等地質災害,不良地質現象處于擴展狀態,溝道不穩,溝道內物源不斷增多,參與泥石流活動儲量不斷增大,多處支溝已經發生明顯的厚度變化,從而加速泥石流的發生。

4.2 泥石流發展趨勢分析

研究石窯村南地溝地質環境條件和發育特征表明,石窯村南地溝屬暴雨-溝谷型-支溝群發型泥石流,中易發,泥石流規模與溝域內松散堆積物的累計、動態變化情況及與引發泥石流的暴雨情況相關。綜合預測分析,在前期降雨充沛條件下,若再遇集中強暴雨,該泥石流主溝、支溝溝槽內的松散堆積物極可能被起動,發生泥石流活動的可能性增大。

4.3 最大危險區預測

石窯村南地溝內松散堆積物較豐富,支溝發育,具備強降雨條件下發生泥石流的條件。單溝泥石流危險區包括泥石流溝域范圍和威脅對象范圍,其中,堆積區是危害成災的主要部位,利用單溝泥石流堆積區公式進行最大危險區預測①,公式為:

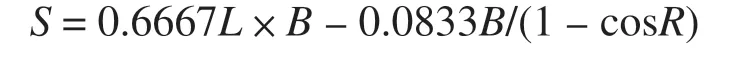

式中:L為泥石流堆積物最長堆積長度,m,L=0.8061+0.0015A+0.000033W;B為泥石流堆積物最大堆積寬度,m,B=0.5452+0.0034D+0.000031W;R為泥石流堆積幅角,°,R=47.8296 -1.3085D+8.8876H;其中,A為流域面積,km2;W為松散堆積物動儲量,104m3;D為主溝長度,km;H為流域最大高差,km。

綜合研究分析,石窯村南地溝主溝長2.75 km,流域面積4.29 km2,松散堆積物動儲量18.36×104m3,最大高差0.659 km。代入公式得到石窯村南地溝最大堆積長度為0.8131 km,最寬堆積寬度為0.5551 km,堆積幅角為50.0882°,最大危險區面積為0.413 km2(圖6),會對下游石窯村以及村村通公路和行人的生命財產安全造成威脅。

圖6 石窯村南地溝最大危險區預測圖

4.4 防治措施建議

該泥石流主要特點松散堆積物分散、面積較大,堆積扇范圍內溝道平坦寬緩,建議該泥石流采用上游局部支溝物源平整與疏理排導渠相結合的綜合治理措施。主要防治措施包括:對整個流域發育的沖洪積和人工堆積進行平整,減少物源堆積;同時清理流通區至堆積區范圍內新修建的排導渠內沖洪積和人工堆積,在堆積區開展疏導工程,達到及時清淤及縮減泥石流危害范圍的目的;同時建立長期監測系統,并配合群測群防開展長期監測。

5 結論

(1)通過開展泥石流發育特征和孕災條件綜合分析、細化研究各類物源類型和儲量,結果顯示松散堆積物豐富;流域內物源總量為156.21×104m3,可參與泥石流活動的動儲量為18.36×104m3。分別包括沖洪積物源、殘坡積物源、人工堆積物源和崩滑塌物源4種補給來源,其中殘坡積所占比重最大,達到了12.73×104m3。研究結果對于開展北京地區以單溝為單元的泥石流調查與研究具有重要的指導意義。

(2)石窯村南地溝開展發展趨勢預測研究結果表明,該泥石流屬于暴雨-溝谷型-支溝群發型泥石流,中易發泥石流,該泥石流處于發育期,可能會爆發較大的泥石流,不良地質現象處于擴展狀態,溝道不穩,溝道內物源不斷增多,多處支溝已經發生明顯的厚度變化,從而加速泥石流的發生。

(3)石窯村南地溝最大堆積長度為0.8131 km,最寬堆積寬度為0.5551 km,堆積幅角為50.0882°,最大危險區面積為0.413 km2,會對下游石窯村以及村村通公路和行人的生命財產安全造成威脅

(4)建議該泥石流采用局部物源平整與疏理排導渠相結合的綜合治理措施,以達到減少物源堆積和疏通溝道的目的。建議建立長期監測系統,并配合群測群防開展長期監測。

注 釋

①中華人民共和國國土資源部.2006.泥石流災害防治工程勘查規范:DZ/T 0220-2006[S].北京:中國標準出版社.