多種勘查手段在煤礦自燃區探測的應用研究

——以山西寧武縣石窯溝村露天煤礦為例

張方哲,毛洪亮,趙婷婷,劉玉葉,肖超,張耀

(美麗華夏生態環境科技有限公司,北京 100176)

0 引言

隨著我國煤炭資源的不斷開發,煤層露頭火災已成為破壞煤體資源、惡化環境的重大災害之一(鄧軍,2003;郞文霞和劉鴻福,2011;劉翌和王創業,2011)。由于煤層自燃造成煤炭資源損失巨大,形成有毒有害氣體、酸雨等污染,對大氣環境造成嚴重破壞,煤層自燃時的熱輻射作用導致大面積土地荒蕪和植被枯死,造成水土流失和土地沙化(崔中平和吳玉國,2003;李建軍等,2009;鄧軍等,2012)。

煤層自燃火源探測的根本目的是為了在煤田火災現場處理過程中采取有效的措施,用有限的資源達到滅火的效果(朱志宇,2011;王文文,2012;湯笑飛等,2018)。火區所在的地質條件復雜、地表產熱產氣與地下火源位置一般無垂直對應關系,有效探測火源位置至今仍是世界性難題(鄔劍明,2008;王憲峰,2011;李源輝等,2016;王玉懷等,2019)。目前國內外探測火區方法主要有:磁探法、電阻率測定法、遙感法、紅外探測法和測氡法等技術(張新軍和劉鴻福,2004;馬海明和馬志飛,2009;寧保軍,2013;于英娜等,2019;劉瑞成等,2020)。現有的各種地面火區探測技術或方法都存在各自的缺點和使用范圍上的限制,所以在選擇具體的勘查手段時,要綜合考慮煤層、圍巖等特征,地質和構造條件,人為施工條件等多種因素,選用最適合的方法,為了提高勘查的精度,最好的方法是采用兩種或兩種以上不同原理的探測技術,綜合反演解譯,才能取得最佳的探測效果(翟廣慶,2001;張建民,2008;王詳等,2010;王剛,2015)。

本文研究區煤礦開采歷史悠久,結合研究區的綜合地質條件,首先對研究區進行收集資料、走訪及野外地質調查,結合熱紅外遙感、高精度磁測和地面活性炭測氡法進行解譯推斷,最后采用鉆探進行驗證,最終圈定了火區范圍,確定火區的影響深度及類型。

1 研究區概況

煤層自燃研究區位于山西省寧武縣東寨鎮石窯溝村,距寧武縣城直距約14 km;地處冰洞景區南部,汾河源頭西側,距汾河源頭最短距離約700 m,周邊分布有蘆芽山景區、寧化景區和高山湖群景區。

研究區屬剝蝕中低山區地貌,主要為石炭系砂巖及泥巖出露區,局部地段被黃土覆蓋,黃土受到強烈的侵蝕切割,多年來由于煤炭開采,對區內原始地貌及植被破壞嚴重,形成較多的采坑、廢渣堆及裸露邊坡等地貌。

研究區內地層由老至新為:奧陶系中統上馬家溝組(O2s)灰巖,石炭系中統本溪組(C2b)粉砂質泥巖,炭質泥巖;石炭系上統太原組(C3t)灰白色含礫石英粗砂巖;二疊系下統山西組(P1s)砂質泥巖、細砂巖;第四系上更新統(Q3)亞砂土及全新統(Q4)殘坡積物。研究區含煤地層主要為太原組,為一套海陸交互相的鐵鋁巖建造,主要由黑色、灰黑色泥巖、砂質泥巖、砂巖夾煤層組成,含煤層2#、3#、4#、5#、6#,其中2#、5#煤層為賦存區穩定可采煤層。

經山西省煤炭工業局綜合測試中心測試,對研究區所有煤層煤塵的爆炸性分析:火焰長度>300 mm,巖粉用量65%~80%,煤塵有爆炸性。區域內的2#煤吸氧量為0.52 cm3/g,自燃傾向等級為Ⅱ類,屬自燃煤層。5#煤吸氧量為0.59 cm3/g,自燃傾向等級為Ⅱ類,屬自燃煤層。

研究區位于寧靜向斜西北部,盤道梁-化北屯向斜北西翼的南部,受區域地質構造的影響,區內地層呈單斜產出,地層展布方向與構造線基本一致,地層整體呈NE向展布,傾向SE,地層傾角呈30°~40°,區內見東寨-春景洼逆斷層,斷層走向北東30°,傾角43°,出露長度約600 m,奧陶系中統上馬家溝組(O2s)逆推于石炭系上統太原組(C3t)上部;未見巖漿侵入體。

2 研究區煤層自燃現狀分析

研究區內的煤層自燃由來已久,區內高溫形成的燒變巖隨處可見,火區發育在山體坡面上,現狀條件下,火區北側經過滅火治理但未根治,上部經黃土覆蓋壓實,陡坡上、坡面沖溝內多處發育有高溫熱氣流涌出(圖1),并伴有刺激性異常氣味和黃色硫化物結晶(圖2)。南側火區發育在自然巖質坡面上,坡面裂縫發育區,測得研究區冒煙點溫度為45~56.3 ℃,CO濃度39×10-6~100×10-6以上,冒煙點周邊無植被發育。

圖1 發育在高陡邊坡上的冒煙點照片

圖2 發育在高陡邊坡上的黃色硫化物照片

3 煤層自燃勘查方法

本次研究首先通過收集并分析了研究區已有的地質資料,在此基礎上進一步開展煤火地面調查,再結合熱紅外遙感和物探解譯推斷,最后采用鉆探驗證,通過對所獲得的數據資料綜合解譯分析最終圈定了火區范圍、影響深度及類型。

3.1 收集資料、走訪調查

通過收集相關資料及走訪調查,查明研究區涉及的閉坑煤礦為前石窯溝煤礦,現存進回風井口和廢棄窯口3處,資料顯現研究區內采空區深度在100 m以內;冒煙區域附近有私挖濫采情況,分析火源位置應處于冒煙孔洞內部,推測可能由于內部遺煤導致自燃現象,煙氣由裂隙冒出,冒煙點后緣裂隙提供進風通道。

3.2 野外地質調查

對研究區內火區發育的地形特征、冒煙點的發育特征等進行地質調查,初步查明該火區發育在逆向巖質邊坡坡面及邊坡后緣山體,火區整體呈條帶狀,區內可見冒煙點共4處,伴有明顯冒煙現象及刺鼻氣味。

研究區內燒變巖發育,巖體破碎;區域北側冒煙點后緣邊坡上發育一組裂隙,該裂隙群長5~7 m,寬0.2~0.3 m,可見深度0.5~1 m,錯動高度0.2~1 m,裂隙群整體走向57°,裂隙距坡面1~5 m;勘測當天的正常環境溫度為25.6 ℃,儀器監測最高溫度達229 ℃,該區域CO濃度為222×10-6~614×10-6。研究區廢棄窯口分布、冒煙點溫度及CO濃度測量分布情況見下圖3。

圖3 山西寧武縣石窯溝村煤層自燃研究區高溫點、CO檢測點、廢棄窯口分布圖

3.3 熱紅外遙感

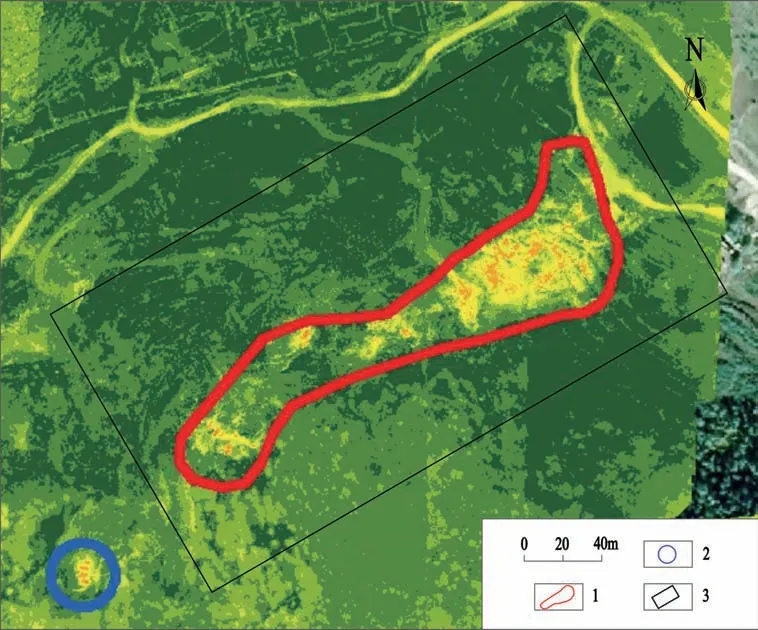

采用飛馬D200無人機搭載紅外相機進行了兩次航飛,獲取了研究區的熱紅外影像數據。通過數據分析和已知高溫點的驗證,解譯出研究區內高溫區(圖4)。

圖4 山西寧武縣石窯溝村煤層自燃研究區熱紅外遙感解譯異常區圖

3.4 物探

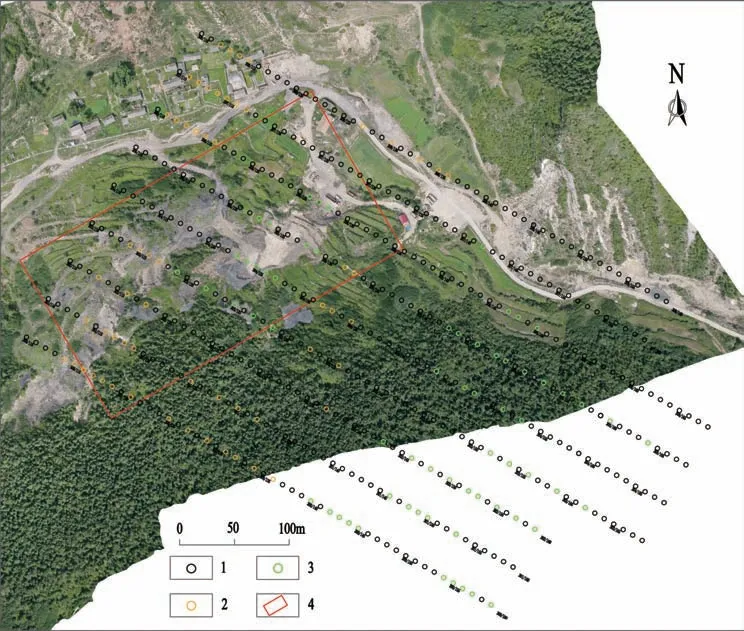

本次研究的火區的物探手段為高精度磁測和地面活性炭氡氣測量,根據野外地質調查、熱紅外遙感解譯出的異常區域進行物探測點布設,在垂直研究區巖層主體構造走向、在地表煤層自燃揭露火點區域布置9條測線,方向北西—南東向,線距為40 m,點距10 m,測點486個,具體布置見圖5。

圖5 山西寧武縣石窯溝村煤層自燃研究區物探點布置圖

(1)高精度磁測

高精度磁測數據的處理經過預處理、剖面處理和平面處理三個環節,通過定性解釋和定量解釋兩階段完成研究區火區磁測的異常劃分。

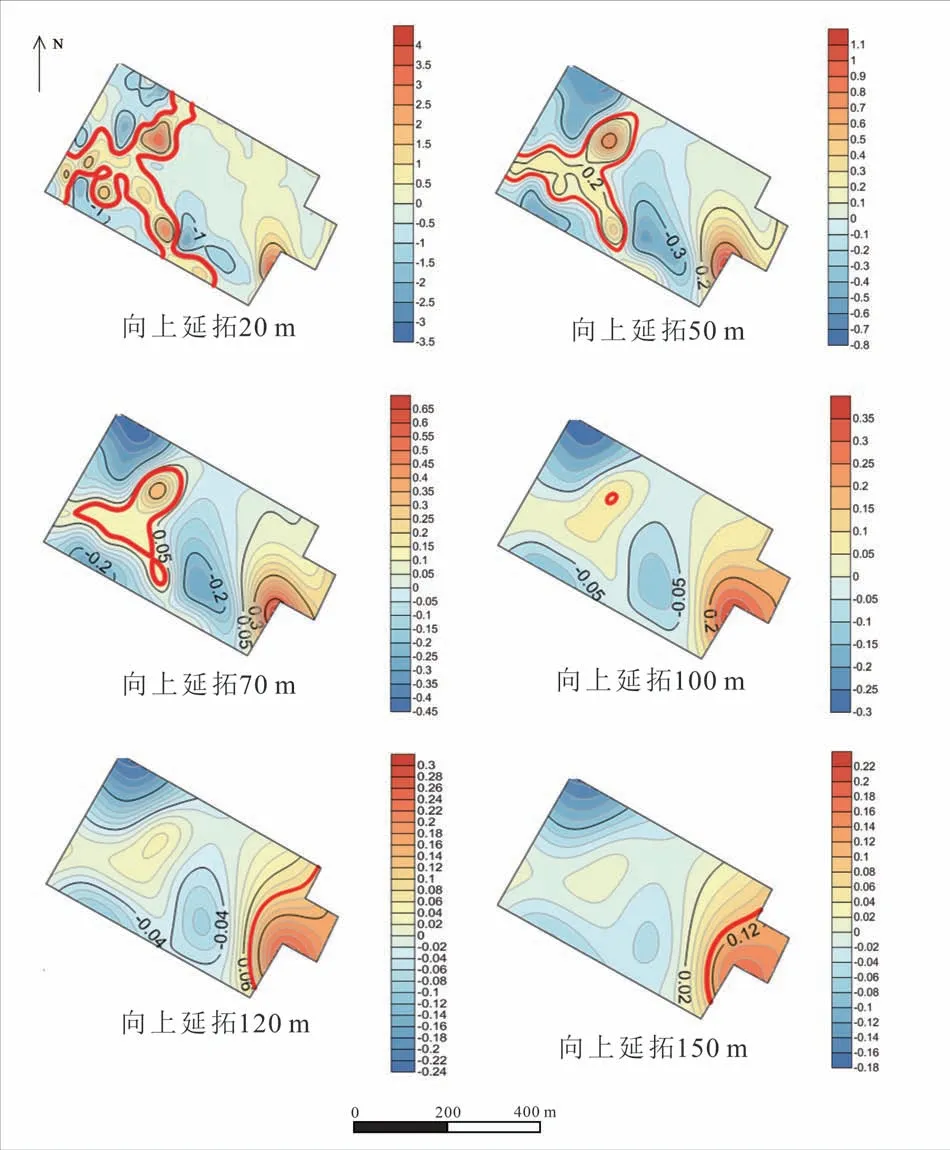

研究區內,構造簡單,淺層及磁性干擾因素少;各磁異常相對獨立,利用地磁?Z垂向一階導平面等值線,可以完成向上延拓異常區,從左至右、自上而下分別是向上延拓20 m、50 m、70 m、100 m、120 m、150 m的結果,大致評價異常范圍見下圖6。

圖6 山西寧武縣石窯溝村煤層自燃研究區?Z垂向一階導平面等值線圖

研究工作得出,研究區磁異常為多個等軸極值異常,經上延50 m后,形成單一異常,表明此處多極值來源于磁異常體,上延至70 m時,仍有一定影響,上延至100 m、120 m、150 m時,此異常影響消失。水平影響范圍也較大。

從高精度磁測異常數據基本圈定火區異常區的范圍,且推斷火區的影響深度在100 m以內。

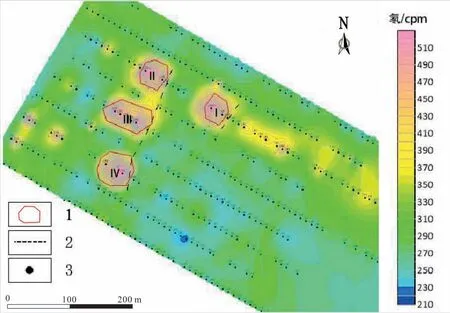

(2)地面活性炭氡氣測量

通過對研究區氡剖面分析、平面等值線分析,結合野外地面調查工作,基本確定了研究區內氡異常(火區)的形態和范圍。

從圖7中可以看出,研究區內氡值高值區域分布明顯,呈北東西向展布的趨勢,與煤層露頭走向基本一致,為5#煤層露頭自燃著火特征。綜合分析認為沿煤層露頭線方向紅色線圈定的3個區域為地下火區,II、III、IV區氡值高,異常較大,可以連成片狀,局部有較高氡值出現,與自燃裂隙發育有關。根據氡變化特征,圖中用虛線大致圈定出火區的燃燒邊界;從氡等值線圖可見I區為局部異常區,分析原因應為該區4#、2#煤層埋藏較淺,歷史上存在私挖亂采現象,所以認為該區異常應為采空。另外,研究區有明顯的冒煙冒氣現象,淺部巖層溫度較高,影響了活性炭對氡的吸附,氡值相對較小,結合現場調查,最終圈定煤層自燃火區3處。

圖7 山西寧武縣石窯溝村煤層自燃研究區氡平面等值線圖

3.5 鉆探

為驗證熱紅外遙感解譯結果及地球物理探測推斷的異常區,確定煤層自燃火區的范圍、影響深度及火區類型,選擇在重點煤層自燃區域開展進一步的鉆探驗證工作,以查明煤層自燃火區的燃燒狀況、煤層厚度和深度、煤層頂板和底板的燃燒變質狀況,確定研究區燃燒面積、邊界范圍,為下一步火區治理設計、施工提供基礎地質資料。

本次研究共布置火區驗證鉆孔6個,總進尺352.56 m。主要布置在物探圈定的火區范圍內、邊緣及外部。布置在物探圈定的火區異常區范圍內的鉆孔,孔內基本揭露了采空區高溫異常,個別鉆孔在實施過程中出現大量煙氣,測得鉆孔內溫度在91~324 ℃,CO濃度>1000×10-6,影響深度從10~70 m,鉆孔內存在多個采空區,厚度為5~10 m;布置在物探圈定的火區邊緣或外圍的鉆孔,孔內未揭露到高溫異常或溫度變化不明顯,個別鉆孔內揭露有采空,厚度為3~5 m。通過鉆孔驗證,表明熱紅外遙感、高精度磁測和地面活性炭氡氣測量的方法在探測研究區火區是有效的。

4 煤層自燃綜合解譯分析

綜合解譯分析的原則:勘查方法重合區為重點,結合地質構造資料,去除不合理范圍,如小的、弱局部、且距離自燃揭露點較遠的異常,可以去除;單一方法圈定異常,可作為參考,不作為綜合可靠解譯,最后通過鉆孔驗證,最終圈定研究區煤層自燃火區范圍、影響深度及火區類型。

本次研究區通過多種勘查手段對煤層自燃進行綜合解譯分析得出:研究區內存在地下采空區,且采空區存在高溫異常,火區的影響深度為地下100 m以內,火區類型屬于采空區及煤層露頭復合火區,最終推斷研究區火區范圍見下圖8。

5 結論

綜上所述,在山西寧武縣石窯溝村煤層自燃研究區內,在前期資料收集、走訪調查及野外地質調查基礎上,結合熱紅外遙感、高精度磁測和地面活性炭氡氣測量初步推斷火區異常區的范圍,然后利用鉆探驗證最終確定火區的影響深度為地下100 m以內,火區類型屬于采空區及煤層露頭復合火區,同時圈定火區的影響范圍。

由此可見,多種勘查手段相互驗證,可以快速有效的查明火區的范圍及類型,火區與采空區的分布關系,為后續火區治理工程設計提供了扎實的基礎資料;表明多種勘查手段在露天煤礦隱伏火區探測中具有一定的應用前景,為其他地區的露天煤層自燃的勘查提供了參考的依據。