傳統醫藥非物質文化遺產的主體與保護主體探析

羅鈺坊

【人類學與民族學】

傳統醫藥非物質文化遺產的主體與保護主體探析

羅鈺坊

(銅仁學院 經濟管理學院,貴州 銅仁 554300)

傳統醫藥是非物質文化遺產的重要組成部分。我國傳統醫藥概念尚無明確的官方界定。界定傳統醫藥概念、明確傳統醫藥內容是確定傳統醫藥主體與保護主體的前提。厘清傳統醫藥的主體與保護主體有助于明確各保護主體職責,避免非遺保護中的責任錯位。傳統醫藥的主體是傳統醫藥的持有者、傳承者、利用者。從傳統醫藥到傳統醫藥非物質文化遺產,其主體并未發生本質變化。作為非物質文化遺產,傳統醫藥保護的實踐主體包括傳統醫藥主體、政府、學術界、醫藥企業。以傳統醫藥主體為保護中心,政府是保護的引導者,學術界是保護的服務者,醫藥企業是保護的協作者。只有明確各保護主體身份與責任,才能構建起堅固的傳統醫藥保護網。

傳統醫藥; 非物質文化遺產; 主體; 保護主體

2004年我國加入《保護非物質文化遺產公約》掀起了非物質文化遺產的傳承與保護熱潮。歷經十幾年的探索努力,非遺保護工作已初見成效。截至目前,文化部相繼公布了四批十大門類共1372項(不包括擴展項目)國家級非物質文化遺產代表性項目,2011年國家頒布了《中華人民共和國非物質文化遺產保護法》使非遺保護有法可依。學界就非物質文化遺產形成了豐碩的研究成果,構成了多學科、多視角、多主題的研究態勢。習近平總書記曾指出:傳統醫藥是優秀傳統文化的重要載體,在促進文明互鑒、維護人民健康等方面發揮著重要作用。傳統醫藥非物質文化遺產除文化的“普遍價值”外,還具有維系人類健康的特殊價值。但相較其他非遺門類,社會各界對傳統醫藥類非物質文化遺產的關注相對薄弱。文化部公布的1372項國家級非物質文化遺產代表性項目中,傳統醫藥類僅23項。學界對傳統醫藥非物質文化遺產的研究也顯得相對“冷門”,雖已有部分學者對傳統醫藥的內涵、傳承與保護等主題進行了卓有成效的探討,但對什么是傳統醫藥、它的內容有哪些等基礎概念尚未達成共識;學者探討的焦點集中于傳統醫藥的傳承與保護方面,如傳統醫藥傳承主體、傳承方式、傳承機制、傳承困境、傳承策略研究,及傳統醫藥的法律保護、生產性保護或其他保護策略研究,但少有學者對傳統醫藥主體以及保護主體等基本問題進行探討。而理清傳統醫藥的主體與保護主體,是傳統醫藥保護實踐行為有效實施的前提,也是避免傳統醫藥保護過程中責任錯位現象出現的要求。

一、什么是傳統醫藥?

明晰傳統醫藥定義是界定傳統醫藥主體與保護主體的前提。國際上,傳統醫藥概念的興起時間較早。早在1999年世界衛生組織西太區傳統醫藥國家政策發展研討會上就已對傳統醫藥進行了界定:“傳統醫藥是整體保健知識、技能和實踐的總和,由于其保健和治療的作用而讓社會承認和接受。傳統醫藥的基礎是理論、信仰和經驗,它們來源于不同的文化并世代相傳和發展。”“讓社會承認和接受”強調社會認同是傳統醫藥存續的基礎,“源于不同文化”表明傳統醫藥所處的文化背景不同,由此產生的信仰與經驗也不同,呈現出地方性特色。次年世界衛生組織又將傳統醫藥定義為:“基于不同文化背景的土著理論、信仰與經驗形成的,不論是否解釋清楚,旨在維系健康,并用于防治、診斷、改善或治療機體與心理疾病的一整套知識、技能與做法。基于傳統知識而產生的藥物、藥物的制造方法和制造技術、疾病的診斷方法、疾病的預防和治療的知識方法和技能。”這一概念增加了“不論是否解釋清楚”,旨在讓傳統醫藥脫離現代醫學理論“科學”的評判標準,承認“信仰與經驗”的合理性與醫藥文化的多樣性。上述兩者都強調“文化”對疾病與健康的形塑作用,且都將信仰、經驗作為傳統醫藥形成的基礎來源。非物質文化遺產概念正式形成后,聯合國教科文組織并未對傳統醫藥概念進行明確界定,只在《保護非物質文化遺產公約》中將其歸屬于“有關自然界和宇宙的知識和實踐”,是傳統知識的下位概念。

我國尚無明確的傳統醫藥官方概念界定,只在相關法律中有所提及。1982頒布的《憲法》第21條規定:“國家發展醫療衛生事業,發展現代醫藥和我國傳統醫藥。”《憲法》中的“傳統醫藥”是現代醫藥的對應,側重從“傳統”與“現代”的時空界限對醫藥進行劃分。《中華人民共和國非物質文化遺產法》(2018)將傳統醫藥歸于“傳統技藝、醫藥和歷法”,文化部公布的《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》中將傳統醫藥與民間文學、民間音樂、民間舞蹈、傳統戲劇、曲藝、雜技與競技、民間美術、傳統手工技藝、傳統醫藥、民俗作為十大非物質文化遺產類別。列入名錄的傳統醫藥包括中醫藥文化、中醫藥診療方法以及藏族、回族、蒙古族、畬族、苗族、瑤族等少數民族醫藥。目前公布的四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共1372項,傳統醫藥23項,僅占1.67%,占比較低。

學術界對傳統醫藥的關注已久,不少學者對傳統醫藥的傳承、保護與利用進行了深入探討,但對傳統醫藥的內涵尚無明確、統一界定。有學者基于WHO的概念界定提出傳統醫藥是“基于不同文化背景的傳統理論、信仰與經驗形成的,不斷傳承下來的,對維系健康有益的,用于防治、診斷、改善或治療疾病的一整套的知識群。”[1]也有學者強調保健知識是傳統醫藥的重要內容,認為“傳統醫藥是系統化的保健知識、技能和實踐,因其保健和治療的功能而為社會廣泛使用。信仰和經驗和理論是傳統醫藥的發展基石,產生于不同的文化在世代相傳過程中發展。”[2]19諸國本認為傳統醫藥“是各民族在歷史上創造和應用的生命認知及醫藥技能所構成的知識體系”[3]48。

綜觀上述概念的界定,“傳統醫藥”一詞是作為現代西方醫藥相對應的概念而出現的,在特定區域內被長期利用且不同于西方醫藥的本土醫藥皆可稱之為傳統醫藥。它有以下特點:1.時間久且連續。其產生時間先于現代醫藥,歷經了數百甚至數千年之久;2.生成與延續受地域文化影響。其形成與本土自然地理環境、文化習俗、價值觀念密切相關;3.內容包容萬象。凡是與維持健康相關的傳統事項均可視為其組成部分。但深入分析上述概念會發現一個值得注意的現象:幾乎所有概念都偏重于從作為客體的傳統醫藥的視角去界定,而有關“傳統醫藥由誰持有,由誰傳承、發展”并未提及,即在概念界定時缺乏主體視角。馬克思主義認識觀和實踐論認為主體、客體與實踐是相互統一的,“無論是對主體、客體,還是對實踐的認識和理解,都不能單純從主體自身、客體自身與實踐自身角度來認識和理解,而必須要從‘三者一體’、是一個統一過程的角度來認識和理解。”[4]55同理,對傳統醫藥的認知與理解也應從主體、客體與實踐“三位一體”的認識論和實踐觀出發,從主體、客體的雙視角界定傳統醫藥,才能促進有關傳統醫藥的實踐活動。因此,筆者將傳統醫藥定義為:處于不同生活場域的個體或群體為維系身心健康世代創造、積累、傳承、利用的,被場域內社會大眾認同與接受,無論是否具有整套理論體系的醫藥、保健知識與技能。這一概念從主客體視角界定傳統醫藥,既是踐行馬克思主義認識論和實踐觀,也是對非物質文化遺產概念中“各社區、群體,有時是個人……”①“各族人民……”②突顯主體地位的一脈相承。

“場域”一詞源于法國社會學家布迪厄,他認為場域是“在各種位置之間存在的客觀關系的一個網絡(network),或一個構型(configuration)。”[5]133-134,其界限“位于場域效果停止作用的地方”[5]139。場域是一個由各種客觀關系構成的有邊界的空間。傳統醫藥存續的生活場域是指主體存續的自然生態場域和社會文化場域,即人與自然、人與人、人與社會構成的各種客觀關系。這些客觀關系形成并反映出場域內的哲學觀、價值觀、宇宙觀、生態觀等文化觀念,這些文化觀念往往又成為傳統醫藥生成的理論基礎。處于不同生活場域的群體或個體擁有的由客觀關系構成的文化觀念各異,有時甚至是相悖的。由此形成的醫藥知識也是千差萬別的,所以主體對存續于不同生活場域的傳統醫藥之間未必能相互認同,但場域內的社會大眾通常會認同與接受本區域的傳統醫藥。傳統醫藥是“傳統”的,歷經的時間久遠且連續,所以是“世代創造、積累并傳承的”。“無論是否具有整套理論體系”拓展了傳統醫藥的內涵,將民間大眾持有的醫藥知識和習俗也囊括進去。

二、傳統醫藥類非物質文化遺產的客體與主體

馬克思主義認識論和實踐觀認為主體是具有主觀能動性的人,能夠通過實踐影響客體、改造客體;反過來客體即為主體影響、改造的對象,主體與客體相互依存、相互影響。傳統醫藥的主體是處于不同生活場域、持有各類傳統醫藥的個體或群體,而傳統醫藥的客體就是這些群體或個體持有的醫藥、保健知識與技能,前者是行為主體,后者是前者認識、改造、實踐的對象。

(一)傳統醫藥的客體

主體與客體是事物的統一體,它們相互依存、相互影響。探討傳統醫藥主體必須對其客體進行闡述。傳統醫藥的客體是傳統上與疾病和健康相關的所有知識、技能,即傳統醫藥的內容。細致而言可分為三部分:一是對生命與疾病的認知、藥性藥理知識;二是診療技藝、藥物炮制技藝;三是養生保健、儀式等傳統醫藥民俗。三部分內容并非涇渭分明,有時相互交叉,你中有我,我中有你。

可見傳統醫藥的內容較為浩繁,但這些浩繁的傳統醫藥類型在數量上并不均衡,從資源稀缺度看,其內部呈現出“金字塔”形的層級性:位于底層的是養生保健、儀式等傳統醫藥民俗。這類傳統醫藥普遍流傳于各民族、各地區的普通民眾中,它通常不涉及復雜的醫藥理論,在場域內群體以文化濡化的形式代際傳承,我們暫且稱之為常識性醫藥習俗;位于第二層的是具有一定理論基礎的散雜醫藥知識或某項醫療技藝。這類傳統醫藥具有一定的醫藥學理論,但不一定成體系,或是體系不完善,如民間草醫藥、較易操作的民族民間特色技藝療法;處于金字塔頂端的是具備完善理論體系的綜合性醫藥知識以及技術十分復雜的醫療技藝,如中醫藥和藏醫藥、蒙醫藥等發展成熟的少數民族醫藥知識及技能。三個層級的傳統醫藥越往頂端越稀缺,在傳統醫藥保護中也應區別對待不同層級的傳統醫藥,搶先保護瀕危的頂層傳統醫藥。

(二)傳統醫藥的主體

所謂主體,是指具有主觀能動性的人,能夠通過實踐影響客體、改造客體。“當個人或具有內部認同的群體在思想、意志、社會實踐中發揮能動作用,用理念去影響對象,用方式去改造對象,并在這個過程中表現自己、實現自己、完成自己,該個人或群體就是主體”[6]47能夠影響、改造傳統醫藥客體的人或群體非常多,但并不都能被稱為傳統醫藥主體,需要有一些限定條件來規約其主體范圍。

首先主體必須是生活或曾經生活在傳統醫藥存續的場域內的個體或群體。傳統醫藥的主體應該是土生土長的原住民,或是祖輩曾在場域內生活,但因工作或發展需要其自身去往他處的個體或群體。其次主體必須認同傳統醫藥。處于不同生活場域的主體必須認同自身場域內的傳統醫藥。認同屬于心理學概念,“‘認同’是一種對所謂‘歸屬’(belong - ingness)的情感。”[7]4這種歸屬感是一種對“自我”與“他者”的區分,只有當主體對傳統醫藥有認同感、歸屬感,才會自覺傳承、利用、創新傳統醫藥,使傳統醫藥得以延續和發展。再次,主體必然是傳統醫藥知識與技能的持有者。“持有者”是掌握、擁有并利用傳統醫藥的人,對傳統醫藥擁有所有權,如傳統醫藥的創造者、傳承者、所有者。主體對傳統醫藥的所有權并不一定是法律意義上的,通常是約定俗成的。在傳統社會,稀缺的醫藥知識是作為場域內的競爭資本而存續的,主體通過對醫藥資本的掌控、傳承、創新,以保持資本爭奪的優勢,這一過程自然就伴隨著對醫藥主權的宣誓和排他性。最后,主體必定是傳統醫藥傳承的載體,即傳統醫藥的主體必須是傳承主體。傳統醫藥歷經數百上千年,是世代相傳的結果。傳統醫藥的主體必定是擔負傳承責任的人,這種傳承有時是有意識的承繼,有時是無意識的潛移默化。比如個體性主體往往會自覺傳承傳統醫藥,而群體性的醫藥保健習俗通常是通過日常生活的潛移默化傳承醫藥知識。因此,傳統醫藥的主體是生活或祖輩曾生活于特定場域內,認同、持有、傳承傳統上與疾病和健康相關的知識、技能的個體或群體。

既然傳統醫藥的客體內部呈現“金字塔”型的層級性,持有客體的主體內部也呈現出類似于映射的“金字塔”型的層級性,不同內容對應著不同層級的傳統醫藥主體:一是系統掌握本場域內醫藥理論體系及理論體系指引下的醫藥實踐的醫者,或偏重于醫技的復雜醫療技藝、藥物炮制技藝的持有者。通常他們在本區域內具有很高知名度和認同度,有的也已成為非物質文化遺產代表性項目的代表性傳承人;二是具備一定本場域醫藥理論知識及醫藥實踐的醫者,或主要具備草醫藥知識的民間草醫,或較易操作的民族民間特色療法的持有者;三是掌握本場域內養生保健等傳統醫藥保健習俗的群體,有時以社區為單位。這三類主體中,第一類主體存量最少,掌握的傳統醫藥也最稀缺,可稱之為稀缺型主體;第二類主體存量較多,掌握的傳統醫藥稀缺度次之,可稱之為次稀缺型主體;第三類主體存量最多,掌握的傳統醫藥最為常見,可稱之為常識型主體。在傳統醫藥保護中,不同類型主體貢獻的力量有差異。

(三)傳統醫藥類非物質文化遺產的主體

歷史上傳統醫藥是人類為抵抗疾病、維持健康積累的民間醫藥文化。非物質文化遺產概念興起,使傳統醫藥經歷了從民間醫藥文化到傳統醫藥非物質文化遺產的轉變,身份的轉變也使不同的傳統醫藥境遇不同:列入名錄的傳統醫藥被放置于國家、省等不同層面而不再僅屬于場域內的地方醫藥,它們擁有更好的發展前景,未列入名錄的傳統醫藥卻大多日漸式微,形成了兩極分化。另外,技術性強的項目更切合國家級非物質文化遺產代表性項目的申報標準,所以已有的國家級非物質文化遺產代表性項目中技術性項目居多。這種突出醫藥技術的無意導向容易遮蔽傳統醫藥的整體性,造成對傳統醫藥內容的認知誤解,而忽視了醫藥理論知識與養生保健習俗也是傳統醫藥的重要組成部分的事實。但從整體性看,各級非物質文化遺產名錄并不等同于全部的非物質文化遺產,各級傳統醫藥非物質文化遺產名錄也不等同于整體的傳統醫藥非物質文化遺產。從傳統醫藥到傳統醫藥非物質文化遺產,其主體與內容并非發生實質改變。只是被列入各級名錄的傳統醫藥項目得到凸顯,列入各級名錄的傳統醫藥主體的身份有所轉變,責任更加明確。但作為整體的傳統醫藥或者說是傳統醫藥非物質文化遺產,其主體范圍并未發生改變。

三、傳統醫藥非物質文化遺產保護的主體

在探討傳統醫藥非物質文化遺產保護的實踐主體之前,有必要梳理有關非遺重要文件中對“保護”一詞的闡釋。聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》第3條指出“保護”是“指采取措施,確保非物質文化遺產的生命力,包括這種遺產各個方面的確認、立檔、研究、保存、保護、宣傳、弘揚、承傳(主要通過正規和非正規教育)和振興。”可見“保護”的目的是“確保非物質文化遺產的生命力”,而“確認、立檔、保存、弘揚……”都是為確保非遺生命力的手段或方式。我國頒布的《中華人民共和國非物質文化遺產法》(2011)第三條指出:“國家……對體現中華民族優秀傳統文化,具有歷史、文學、藝術、科學價值的非物質文化遺產采取傳承、傳播等措施予以保護。”法條中規定了保護的措施包括認定、記錄、建檔、傳承、傳播等。因此,我們可以將保護的主體理解為保護措施的實踐者、行動者。

有關“保護措施的實踐者”學界出現了爭論,爭論的焦點圍繞兩個方面:1.非物質文化遺產主體是否屬于保護主體。2.政府和非物質文化遺產主體在保護中的角色問題。非物質文化遺產的主體是非物質文化遺產的持有者、傳承者和實踐者。苑利認為傳承主體即是傳承人,不屬于保護主體,保護主體“是指那些處于傳承圈之外,雖與傳承無關,但卻對非物質文化遺產傳承起著重要推動作用的外部力量。這一群體包括我們的各級政府、學界、商界以及新聞媒體等。”[8]2他指出若混淆了保護主體與傳承主體的區別和責任,容易出現“民俗”變“官俗”,“真遺產”變“偽遺產”。苑利提出觀點之目的在區分傳承人與政府、學界、商屆等在非遺保護中的職責范疇,不能出現錯位性制度安排,導致非遺失去“原真性”。苑利此處的傳承主體也就是非物質文化遺產的主體,他認為傳承主體不屬于保護主體,也就是承認非遺主體不屬于保護主體。那么,傳承是不是一種保護行為?傳承是傳授與繼承,通過傳與承,非遺得到延續與發展。保護的目的是為“確保非遺的生命力”,傳承行為本身就是在延續非遺的生命力,而且是鮮活的生命力,所以傳承應該屬于保護實踐的一部分。非遺主體是非遺的持有者、傳承者、實踐者,他們是否屬于保護主體的一部分呢?筆者以為是肯定的,因為歸根結底“民間”是非遺存續的土壤,非遺的傳承者、實踐者都來自于民間。正如麻國慶所說,非物質文化遺產的“實施主體主要是民眾……對于這些無形物質文化遺產來說,最好的方法或長久的發展之道莫過于把它們保護在基層社群之中”[9]13,離開了民間、民眾,離開了傳承人和持有者,非遺便失去了傳承載體、失去了主體性,失去了存續的民間土壤,也就不可能以“活態”的形式展現,非遺保護的最終目的也將難以實現。

非物質文化遺產保護主體是非遺保護措施的踐行者,傳統醫藥非物質文化遺產保護的主體也應是確認、立檔、研究、保存、保護、宣傳、弘揚、傳承、振興、利用傳統醫藥的實踐主體。非物質文化遺產主體是非物質文化遺產保護主體的組成部分,同理,傳統醫藥主體也應是傳統醫藥保護的主體之一。因此,從實踐看圍繞這些保護措施的主體包括傳統醫藥主體、政府、學界、商界等。

(一)核心保護主體:傳統醫藥主體

傳統醫藥主體是傳統醫藥的持有者、傳承人、利用者,在非遺保護運動興起前,他們一直擔負著傳統醫藥的傳承與保護。對于稀缺性主體和次稀缺性主體而言,這種自覺的傳承與保護可以用布迪厄的實踐理論來解釋,布迪厄認為在不同場域行動者會努力控制各種資源并將其轉化為經濟、社會等資本,這些資本是構成支配權力關系的基礎。在傳統社會,傳統醫藥持有者通過掌握醫藥資源而獲取經濟收益,獲得威望、名譽等社會資本,通過控制這些資本他們又可以獲取更多資源。所以,傳統醫藥主體會自覺、主動地傳承與保護持有的醫藥資源,以維持對資本的控制與利用。對于常識性主體而言,他們對傳統醫藥的認同為傳統醫藥的存續提供了土壤,為傳統醫藥保護提供群眾基礎和環境支持。在當代,傳統醫藥存續的場域逐步變遷,傳統醫藥主體傳承、利用傳統醫藥的自信和自覺受到影響。傳統醫藥主體作為單一保護主體的局面已經不能支持傳統醫藥的延續,傳統醫藥主體需要同其他保護主體合作,才能保證傳統醫藥的持續發展。

在“非遺”語境下,傳統醫藥主體對傳統醫藥的保護與他們所具備的醫藥知識的專業性分不開。傳統醫藥歷經千年,以抵抗疾病、維持身心健康為目的,它的實用性強,對持有者的專業要求高。在保護過程中需要專業的傳統醫藥持有者參與立檔、保存,自覺、主動地進行傳承與創新,更需要他們運用高超醫技利用、弘揚傳統醫藥,在維系傳統醫藥發展的同時為人類身心健康造福。傳統醫藥主體應該是傳統醫藥保護主體中的“主體”,尤其是位于金字塔頂端的稀缺性主體,他們掌握著系統的醫藥理論知識,持有復雜的醫療技藝、藥物炮制技藝。他們通常有著較高的威望和影響力,無論是傳統醫藥的傳承,還是對傳統醫藥的利用、創新、弘揚、振興都有著不可替代的作用。如被譽為“國醫大師”的藏藥七十味珍珠丸賽太炮制技藝傳承人阿克尼瑪,他不僅以師帶徒、傳幫帶的形式傳承七十味珍珠丸賽太炮制的獨特技藝,還親身參與藏醫藥古籍文獻搶救整理、進行藏醫藥基礎理論研究、制定國家和行業標準,參與藏藥新藥和新制劑的研發,而且年至耄耋的他仍然堅守一線醫藥工作崗位,為病人行醫看病。作為藏醫藥持有者,阿克尼瑪為傳統醫藥的傳承與保護作出了重要貢獻。而作為持有民族民間醫藥衛生保健習俗的常識性主體,他們通常以社區形式存在,有著龐大的群眾基礎,他們既是傳統醫藥衛生保健習俗的持有者,也是傳統醫藥的受眾,他們在踐行保護的同時也影響著稀缺性主體和次稀缺性主體對傳統醫藥保護的自覺和自信。

(二)保護引導者:政府部門

政府是傳統醫藥非物質文化遺產保護的重要主體是毋庸置疑的。從非遺保護的發展歷程來看,非遺保護的興起便是一種由政府發起的自上而下的保護活動,無論是國際上《保護非物質文化遺產公約》,還是國內《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》提出的“政府主導、社會參與”、《中華人民共和國非物質文化遺產法》中規定的“國務院文化主管部門負責全國非物質文化遺產的保護、保存工作;縣級以上地方人民政府文化主管部門負責本行政區域內非物質文化遺產的保護、保存工作”都體現出政府在非遺保護中的職責和角色的重要性。政府對傳統醫藥非物質文化遺產的保護負有引導、組織、管理的職責。政府的引導、組織、管理體現為:1.制定完善各類制度,為傳統醫藥主體傳承、保護、利用傳統醫藥提供保障。完善知識產權制度,保護傳統醫藥主體的知識產權,防止傳統醫藥知識被盜用;建立健全傳統醫藥行業標準和傳統醫藥醫師資格準入制度,為傳統醫藥主體利用傳統醫藥提供合法身份,增強傳統醫藥主體保護傳統醫藥的自覺和自信;推進醫療衛生改革、創新,將傳統醫藥納入醫療衛生系統之中,為傳統醫藥的利用提供環境土壤。2.組織或協助傳統醫藥普查、資料搜集、整理。傳統醫藥的普查、資料搜集、整理需要耗費大量人力、財力,需要政府提供政策、資金支持,組織或協助專業人才隊伍進行醫藥普查、資料的收集、整理、存檔等。3.協調傳統醫藥非物質文化遺產各保護主體。政府需制定相應政策負責協調各個傳統醫藥非物質文化遺產保護主體,明確各保護主體職責、分工,協調各保護主體利益,促進各保護主體相互協作。

(三)保護服務者與協作者:學術界與企業

從非遺保護興起至今,學術界便一直致力于非遺保護工作,為非遺保護提供理論支持和決策咨詢。作為傳統醫藥非物質文化遺產保護的主體之一,高等院校、醫藥研究機構等學術界為其保護發揮了重要作用,一方面通過對傳統醫藥的理論研究指導傳統醫藥保護實踐,另一方面積極參與傳統醫藥的搜集、整理、研發與創新,為傳統醫藥的保護與利用服務。比如中國民族醫藥協會就致力于繼承和保護民族醫藥傳統文化遺產,開展國內外民族醫藥文化交流活動,擴大民族醫藥影響力;增進政府相關部門與廣大民族醫藥工作者和各民族醫藥執業者之間的聯系,起到橋梁作用。還有一些研究機構致力于收集本區域的單方、驗方,整理、出版醫藥文獻等。作為傳統醫藥非物質文化遺產保護主體之一的醫藥企業,對傳統醫藥的保護主要是一種利用性保護、生產性保護,即通過產業化開發、經營傳承傳統醫藥,使傳統醫藥進入市場流通。這一過程擴大了傳統醫藥受眾的范圍,使更多的人認同傳統醫藥的同時也使更多人受益,對于振興傳統醫藥、增強傳統醫藥的知名度和影響力作出重要貢獻。

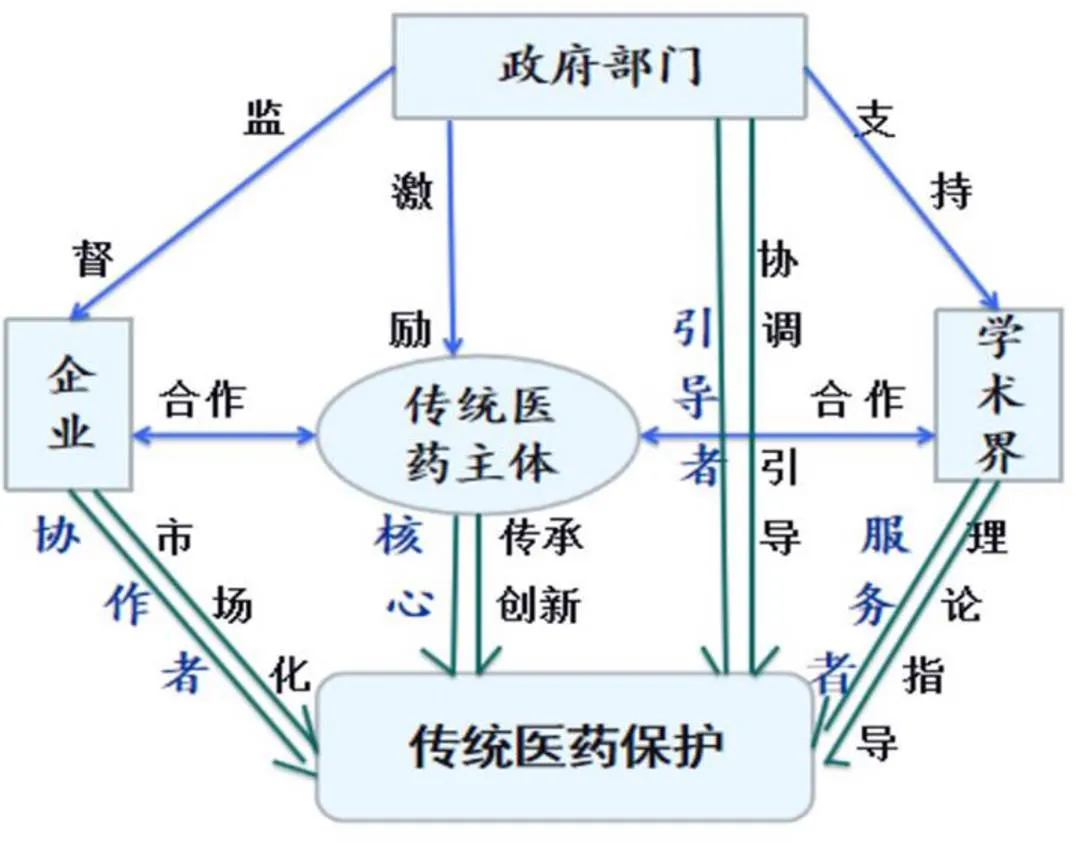

針對非遺各保護主體的角色定位問題,一些學者認為政府應是非遺保護的主導,如丁永祥提出政府是非遺保護的責任主體。[10]9趙德利提出官方是非遺保護的主導,文化學者是非遺保護的主腦,民間是非遺保護的主體。[11]72黃濤認為非遺保護主體“是以社區民眾(包括傳承人)為主的社會各方力量,包括相關的政府部門、教育科研單位、輿論媒體、資料保存展示場館、企業等”。[12]115事實上,無論是政府,還是民眾(傳承人)、學術界、企業都沒有絕對的“主導”,只是各主體在保護實踐中扮演的角色不同、肩負的責任不同,重要的是要明確各保護主體的職責范圍,明晰各自角色任務,向“保護非遺”這一共同目標努力,達到1+1>2的效果。在傳統醫藥非物質文化遺產的保護實踐中,傳統醫藥主體是保護的中心,只有當傳統醫藥主體尤其是稀缺性主體和次稀缺性主體自覺、主動地傳承、利用、創新、弘揚傳統醫藥形成傳統醫藥保護的內生力,傳統醫藥才能擁有“鮮活”的生命力,才能持續不斷地發展。圍繞傳統醫藥主體中心的是政府、學術界和醫藥企業。政府是傳統醫藥保護的引導者,通過建立健全各項法律法規、制定相應政策引導傳統醫藥主體自覺、主動地傳承、利用、保護、弘揚傳統醫藥,調動各保護主體積極性、協調各保護主體利益,可見政府對傳統醫藥非物質文化遺產保護的引導作用是至關重要的;學術界是傳統醫藥保護的服務者,他們不斷探索傳統醫藥保護理論以指導保護實踐,為傳統醫藥保護獻言獻策,并且深入一線挖掘、整理瀕危傳統醫藥,參與研發創新傳統醫藥;醫藥企業是傳統醫藥保護的協作者,醫藥企業運用現代科學技術將傳統醫藥產業化,通過市場進行流通,使傳統醫藥不再受場域限制。要更好地保護傳統醫藥,需要醫藥企業與傳統醫藥主體相互合作,在盡可能遵循傳統醫藥文化基因的前提下將那些療效好、副作用小的醫藥產品生產、制造、研發,既保護了傳統醫藥又發揮了傳統醫藥的實用價值。應注意的是醫藥企業以追求利益最大化為目的,作為傳統醫藥的保護主體之一,政府要規范這些企業、引導這些醫藥企業在追求利益與保護傳統之間尋求平衡點,且要建立健全知識產權保護制度和恵益分享機制,使醫藥企業和傳統醫藥主體都能享有各自應有的權益。傳統醫藥非遺各保護主體的角色定位,見圖1。

傳統醫藥是我國各民族歷經數百上千年創造、積累、傳承的醫藥文化。無論是被譽為國粹的中醫藥還是豐富的少數民族醫藥,都在各自的場域內為維系人類健康發揮著不可替代的作用。歷史上,傳統醫藥的主體與保護主體呈現出基本重合的狀態,傳統醫藥的保護與傳承幾乎全靠傳統醫藥的主體實現。現今在“非遺”語境下,傳統醫藥轉變為傳統醫藥非物質文化遺產,傳統醫藥保護的實踐行為也從過去的單一保護主體行為轉變為由傳統醫藥主體、政府、學術界、醫藥企業等組成的多元保護主體行為。面對更為復雜的環境和關系,明確各保護主體的身份與職責,將多元保護主體整合成復合的共同行為主體才能確保傳統醫藥保護行為的有效性、持續性,確保傳統醫藥的持久生命力。

圖1 傳統醫藥非遺各保護主體角色定位

①源于《保護非物質文化遺產公約》對非物質文化遺產的界定。

② 源于《中華人民共和國非物質文化遺產法》(2011)對非物質文化遺產的界定。

[1] 王璐.傳統醫藥的知識產權保護[D].北京:中國政法大學,2011.

[2] 胡麗艷.傳統醫藥類非物質文化遺產瀕危影響因素及活化保護研究[D].福州:福建師范大學,2015.

[3] 諸國本.傳統醫藥與非物質文化遺產保護[J].中央民族大學學報(自然科學版),2011(3).

[4] 張建云.如何理解馬克思主義理論是“藝術整體”——從“主體、客體與實踐‘三者一體’”角度理解馬克思主義理論體系[J].學術界,2020(4).

[5] 皮埃爾·布爾迪厄,華康德.實踐與反思——反思社會學導引[M].李猛,李康,譯.北京:中央編譯出版社,2004.

[6] 韓成艷.非物質文化遺產主體與保護主體之解析[J].民俗研究,2020(3).

[7] 范可.全球化語境下的文化認同與文化自覺[J].世界民族,2008(2).

[8] 苑利.非物質文化遺產保護主體研究[J].重慶文理學院學報(社會科學版),2009(2).

[9] 麻國慶,朱偉.文化人類學與非物質文化遺產[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2018.

[10] 丁永祥.論非物質文化遺產保護的責任主體[J].廣西師范學院學報,2008(4).

[11] 趙德利.主導·主腦·主體——非物質文化遺產保護中的角色定位[J].寶雞文理學院學報,2006(1).

[12] 黃濤.論非物質文化遺產保護主體[J].河南社會科學,2014(1).

Analysis on the Subject and Protection Subject of The Intangible Cultural Heritage of Traditional Medicine

LUO Yufang

( School of Economics and Management, Tongren University, Tongren 554300, Guizhou, China )

Traditional medicine is an important part of intangible cultural heritage. There is no clear official definition of the concept of traditional medicine in China. Defining the concept of traditional medicine and clarifying the content of traditional medicine is the premise to determine the subject of traditional medicine and protection. Clarifying the subject and protection subject of traditional medicine will help to clarify the responsibilities of each protection subject and avoid the dislocation of responsibilities in intangible cultural heritage protection. The main body of traditional medicine is the holder, inheritor and user of traditional medicine. From traditional medicine to intangible cultural heritage of traditional medicine, its subject has not changed fundamentally. As an intangible cultural heritage, the practice subjects of traditional medicine protection include traditional medicine subjects, government, academia and pharmaceutical enterprises. With traditional medicine as the protection center, the government is the guide of protection, academia is the service of protection, and pharmaceutical enterprises are the collaborators of protection. Only by clarifying the identity and responsibility of each protection subject can we build a solid traditional medicine protection network.

traditional medicine, intangible cultural heritage, subject, protection subject

G122

A

1673-9639 (2021) 04-0093-09

2021-03-16

貴州省教育廳人文社科項目“大健康背景下土家族傳統婦幼保健知識活態利用機制研究”(2020QN46)。

羅鈺坊(1987-),女,重慶奉節人,碩士,副教授,研究方向:少數民族非物質文化遺產。

(責任編輯 車越川)(責任校對 黎 帥)(英文編輯 田興斌)