貴州赤水一棵竹帶富一座城

耿國彪

“中國竹子之鄉”貴州赤水,種竹歷史悠久,竹林占國土面積比例和農民人均占有竹林面積位居全國第一。近年來,赤水利用豐富的竹資源,充分挖掘竹價值,大力發展竹鏈條,全力打造“竹經濟”,使竹子成為聚力脫貧攻堅、推進鄉村振興的“利器”,讓32萬人民過上了富“竹”生活。

7月14日,記者隨國家林草局組織的“訪紅色圣地,看綠色新貌”采訪團由黔東南輾轉到達赤水市。中巴車一進入赤水境內,放眼望去,漫山皆竹,滿眼皆綠。

望著這一望無際的綠色,赤水市副市長張小平告訴記者,這是赤水立足地理氣候優勢,因地制宜實施退耕還竹取得的顯著成效。該市現有竹林地面積132.8萬畝,占林地面積60%;現有楠竹9000萬株,每年可產竹材1200萬株,有雜竹材蓄積300萬噸,每年可產竹漿材80萬噸,另外每年還有各類竹筍6萬余噸;赤水竹產業覆蓋農村所有農民,帶動18萬竹農每年人均增收超3200元,使赤水于2017年成為全國首批、貴州首個脫貧出列縣。2020年,赤水竹產業產值達到62億元,貢獻稅收2億元,已然發展成為赤水的支柱產業。

不斷拓展的竹林面積

在赤水竹海國家森林公園有一座高高的雕像,它被整座山的青青翠竹環抱著,凸顯出雕像在竹鄉人民心中的地位。

“這是我們赤水竹子的引進人黎理泰的雕像,他是福建上杭人,因在貴州做生意,十分想念故土,于清乾隆三十四年探親后,帶回四株當地盛產的楠竹,栽種在如今的葫市鎮尖山村,因氣候適宜,竹子生長成林,同時帶動了周邊老鄉也開始種竹并逐步傳開。”葫市國有林場優秀共產黨員、優秀護林員袁仁貴說,經過180余年的繁衍,竹子在赤水地區廣泛種植,并形成一定規模。

“1998年我國特大洪水之后,黨中央、國務院做出了實施天然林資源保護工程的重大戰略決策,1999年,我市列入天保工程縣市,2000年正式實施。20年來,在廣大干部群眾的不懈努力下,赤水市天然林保護工作取得了較好成效。” 赤水市林業局局長廖艷飛告訴記者,赤水市天然林資源保護工程實施20多年來,全市森林面積由2000年的171.3萬畝,上升到目前的224萬畝,森林覆蓋率由2000年的63.4%上升到目前的82.51%。竹子資源十分豐富。

赤水市天保中心主任靳勇告訴記者,赤水竹產業發展的成績,得益于市委市政府審時度勢抓住了國家退耕還林的政策機遇,科學決策、合理利用上級政策,累計投入退耕還林資金11.8億元,大力實施了低產竹林改造、豐產竹林培育、月月造林等工程,讓赤水的竹林在短時間內實現量的飛躍。

赤水市林業局副局長李作龍對記者說,從本世紀初提出的“竹業強市”發展戰略開始,經過二十多年的堅持,赤水始終一張“綠圖”繪到底,堅定不移把竹產業作為富民強市的首要產業來抓,才取得了今天的成績。

“赤水當地本就有種植竹子的習慣,加之政府的推動,很容易讓本地農民接受。” 廖艷飛說,現在的赤水農村可謂是戶戶種竹、人人愛竹,實現產業全覆蓋,竹也因此發展成為赤水的第一大產業。

張小平告訴記者,隨著天然林保護、退耕還林等林業工程持續實施,特別是天保管護任務落實,全市森林生態體系日趨完備,涵養水源和保持水土能力不斷增強,水土流失得到有效遏制。赤水河每年排入長江的泥沙量減少400萬噸以上,全市景區空氣負氧離子含量高達每立方厘米5.2萬個,空氣優良率常年保持95%左右,水源達國家一二級水質標準,飲用水源水質達標率達100%,赤水河赤水出境斷面水質常年保持在二類水以上,連綿天然林讓赤水的山更綠、水更清、空氣更清新,多年未發生大旱和洪澇災害,為長江上游筑起了一道綠色生態屏障。

不斷豐富的竹產業鏈條

在赤水,“寧可食無肉,不可居無竹”已成為真實寫照,全市人民植綠、護綠、興綠、愛綠的生態文明意識不斷增強,并形成了“堅忍不拔、勇于突破”的竹精神。

至今,“90后”全國人大代表楊昌芹把赤水竹編文化帶到全國兩會代表通道,向全國人民展示了竹子“還出一片綠色、富裕一方百姓”的故事,仍在赤水津津樂道。

由楊昌芹創辦的赤水市牽手竹藝發展有限公司是一家以竹原料深加工,融合民族傳統手工編織技藝的竹編工藝品企業。楊昌芹告訴記者,2020年各類竹編工藝品實現銷售收入1200多萬元,帶動了當地100多名群眾就業,幫助177戶570人增收。

據介紹,在大力傳承和弘揚竹編、竹雕、竹扇等非遺文化的過程中,赤水積極推動文旅融合發展,發展竹工藝品門店130多家,建成竹編非遺展示中心和上海美術學院竹藝研培基地,通過“非遺+旅游”,將非遺竹工藝產品轉變為了旅游商品,既實現了非遺應有的價值,同時變“花錢”保護為“賺錢”推廣。

竹編只是赤水竹產業鏈條中的一個微小分支,在這里青青翠竹不僅給赤水帶來了工業原料,還孕育了以竹海國家森林公園、燕子巖國家森林公園為代表的旅游景區。“我們立足綠水青山,大力發展生態旅游,讓綠水青山變為金山銀山,帶動10萬余人吃上旅游飯、走上旅游路、發上旅游財。” 廖艷飛說。

走進赤水竹海國家森林公園竹海湖景區,廣泛分布的楠竹和平靜的湖水形成了一道湖光山色的美麗風景。登上觀海樓環眺,四周群山巍峨,修竹碧波萬頃,微風拂過似海浪涌動,令人心曠神怡。

葫市國有林場場長蔡紅專告訴記者,貴州赤水竹海國家森林公園于1993年由葫市國有林場申報建立,和赤水桫欏國家級自然保護區緊密相連,距離赤水城區40公里;公園占地面積11930公傾,其中楠竹面積3200公傾。竹海森林公園內森林繁茂,森林覆蓋率高達96.43%。

“國有林場改革后,我們林場成為一類事業單位,職能轉變為資源保護。現在我們的職工主要是巡山護林、防火宣傳和組織群眾完成國家儲備林和林下經濟項目等。” 蔡紅專說,現在景區的管理運營已經交給旅游公司,他們只是專心搞好生態保護。

生態的變化和提升不僅給旅游開發帶來了機會,也為當地的生態產品提升了顏值和價格。在緊鄰燕子巖國家森林公園的兩河口鎮大瀑布竹葉魚莊,記者不僅看到了以竹筍、竹燕窩、筒筒筍等為特色的赤水“全竹宴”菜系,還品嘗到了以紅軍長征命名的“長征菜”。魚莊老板告訴記者,良好的生態使他們的竹葉魚批發價達到了26元一斤,并且需要提前預訂。

張小平說,依托境內良好的自然生態風光,赤水大力推動以竹林為主體的生態旅游業發展,同時促進酒店業、餐飲業、農家樂等配套服務性行業發展,并成功構建了“竹山種藥、竹下養雞、竹水養魚”的“竹林經濟”立體生態產業模式,走出一條生態產業化、產業生態化發展道路。

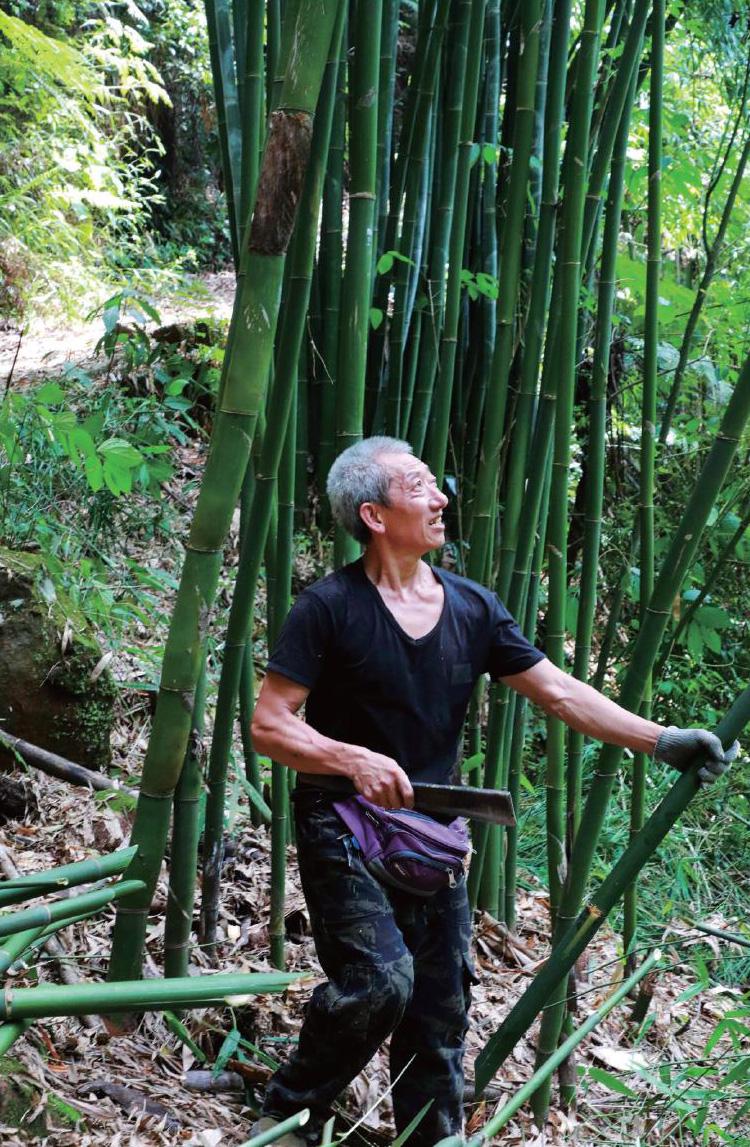

在燕子巖國家森林公園內,記者見到一位農民正在砍竹子。他告訴記者,現在一噸竹子在赤水可以賣400元錢,他大約一天可以砍3噸左右,生活很好,感謝黨的好政策。

靳勇告訴記者,在赤水主要通過兩個途徑實現竹林擴面、竹子增量。一方面,通過“龍頭企業+專業合作社+農戶”或“國有平臺公司+企業+村集體經濟組織+農戶”等合作模式,提高竹產業組織化、規模化程度,既解決了農戶缺資金、缺技術、資源分散、管理困難的難題,又實現了企業原料的保障。另一方面,通過送技術、扶大戶方式,提高竹農的培育水平,實現增產增收。

“在赤水,18萬竹農每年僅靠出售竹原料和竹筍人均增收3200元以上,助推8000多戶近3萬貧困群眾實現產業脫貧,有的竹農家中擁有上百畝竹林,他們上半年挖筍、下半年伐竹,收入能到10萬元左右,竹林已成為赤水群眾持續增收的‘綠色銀行” ,靳勇說。

吃干榨盡一根竹

近年來,赤水大力發展“竹漿紙制品、綠色食品、竹木家具”三大產業,初步建成較為完備的竹工業產業體系,為推動高質量發展打下了堅實基礎。目前,赤水已培育各類竹加工企業近400家,規模以上企業28家。從最初的種竹、賣竹,到初級加工,再到精細加工,赤水竹產業鏈已日趨成熟。

廖艷飛說,雜竹是赤水的主要種類,主要用于造紙,赤水最早只有一個紙漿廠(赤天化紙業公司),僅生產漿板,只相當于初級加工,沒有精深加工,而且漿板價格長期受外部市場影響和制約。2014年,赤水引進龍頭企業上海泰盛集團完成赤天化紙業公司的改制、重組,快速建成并投產10萬噸本色漿、7.5萬噸原紙技改擴能項目,同時引進竹韻、升翔、匯美佳源、竹運紙業等10家下游紙制品生產企業,形成了從竹原料—竹漿—原紙—成品紙的全產業鏈條。2020年,赤天化紙業實現紙漿年產能36萬噸,生活原紙年產能19.5萬噸,產值達13億元,成為引領赤水竹產業發展的龍頭企業。

竹筍有“蔬中一絕”的美稱。赤水年產各類竹筍約6萬噸,且一年四季都有鮮筍上市。為有效發揮鮮筍效益,赤水一面通過“線上線下”平臺大量向外銷售鮮筍,一面瞄準竹筍精深加工,建設綠色食品產業園,大力培育了紅赤水集團、黔源筍業等竹筍加工企業。

目前,紅赤水集團已發展為深加工、銷售、工旅觀光購物、倉儲物流為一體的民營企業,產品入駐軍營超市和航空公司,遠銷國內及海外。2020年,紅赤水集團實現產值2.8億元,收購基地和周邊農戶竹筍等農產品原料1萬多噸,解決500余人穩定就業。

有關專家指出,“一個產業,如果群眾不能增收、企業不能獲利,政府不見成效、社會不見效益,就不是一個好產業”。事實證明,赤水發展竹產業將一二三產串在一起,將群眾、企業、政府有機結合在一起,讓群眾特別是貧困群眾通過“龍頭企業+專業合作社+農戶”等方式,成功參與竹產業的種植、加工、銷售等環節,通過勞動、就業或者入股獲得增收利益;企業在原料充足的基礎上,不斷擴大生產規模和延長產業鏈條,獲得生產經營利潤;地方政府在產業不斷壯大的過程中,實現稅收持續增長、生態環境持續改善、群眾就業持續穩定的社會效益,形成多方共贏的局面,凝聚起群眾、企業和政府間的發展合力。

竹子年年發筍,可永續利用。竹產業則是大力發展循環經濟,全面倡導低消耗、低排放、高效率的最佳產業模式。

針對竹產業,赤水市人民政府市長朱煜表示,赤水未來將搶抓全球禁塑、以竹代塑機遇,持續擴大規模、優化結構、提升效益,真正把竹子的多種功能“吃干榨盡”,實現竹產業產值150億元,力爭200億元的目標。