賞析紫砂壺“漢鐸”的審美意境

周麗寅

摘 ?要 ?紫砂壺產于江蘇宜興,它有著天然雅致的氣息和獨特的文化氣質,無論是鄉野田間還是文人案頭都能見到它的影子,它以優越的實用性和獨特的觀賞價值而為人稱道,發展至今已經成為一種獨一無二的藝術形式,世間珍奇雖無數,但唯有紫砂壺以一種質樸安靜的姿態獨立于世間,它僅是靜靜地站著,無需搔首弄姿、無需刻意引人眼球,就能給人高雅恬然的氣質。本文以紫砂壺“漢鐸”為例,淺談其審美意境。

關鍵詞 ?紫砂壺;漢鐸;美學設計;文化意境

中國是世界上為數不多的古文明國家之一,它經歷了幾千年的發展,積淀了深厚的歷史文化,這些文化深深地影響著一代又一代的中國人,它產生了巨大的凝聚力和向心力。在這些文化藝術中,紫砂壺可謂獨樹一幟,紫砂壺產于江蘇宜興,它與生俱來便有著天然雅致的氣息和獨特的文化氣質,無論是鄉野田間還是文人案頭都能見到它的影子,它以優越的實用性和獨特的觀賞價值而為人稱道,發展至今已經成為一種獨一無二的藝術形式,受到人們的普遍喜愛。“人間珠玉安足取,豈如陽羨溪頭一丸土”,這是清代詩人汪文柏在《陶瓷行》里對紫砂壺的衷心贊美,他將紫砂壺比作珠玉一般珍貴,一把小小的紫砂壺經過紫砂藝人們數十道精心的工序方才成型,人們能用它泡出一壺好茶,經過仔細呵護和泡養又能散發出溫潤如玉的光澤感,可不譬如珠玉嗎?世間珍奇雖無數,但唯有紫砂壺以一種質樸安靜的姿態獨立于世間,它僅是靜靜地站著,無需搔首弄姿、無需刻意引人眼球,就能給人高雅恬然的氣質。

1 ?“漢鐸壺”的美學設計

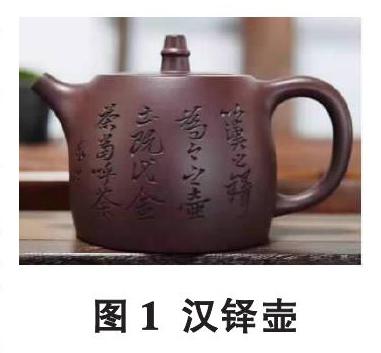

宜興紫砂壺從北宋發展至今,經歷了由粗樸到繁縟、復而簡約的審美變化,在這幾百年的歷史中,紫砂壺已經演變出千般造型,給人以獨一無二的觀賞價值。其中,“漢鐸壺”是十分經典的傳統器型,它起源于清代,相傳由著名文人梅調鼎所設計,“漢鐸”的造型取形于古代樂器漢鐸,以樂器入壺,紫砂藝苑多有創見。“漢鐸壺”為光素圓器,十分注重線條的勾勒和幾何形體的塑造,此壺線條流暢、線面轉換周正舒坦,顯示一種活潑柔順的美感。在造型上,比例協調、風格之敦樸幾無可挑剔,從多方面詮釋了古拙渾厚而不乏俊逸精巧的紫砂藝術風格。整體觀之,此件“漢鐸壺”(見圖1)從壺式上看上部略窄,及至底部漸寬,壺身渾圓飽滿,重心下垂,整體造型頗具金鐸沉穩之感;平嵌蓋,鈕呈圓柱狀,中部飾以一凸出弦紋,兼顧了其造型的美觀性及提拿時的便捷性;壺嘴為有力的一彎直筒形,口部略微外擴,出水暢順,極速有力。整個壺體剛勁有力,令人感受到“漢鐸”傳統壺式的魅力。此壺通體不施任何裝飾,泥料細潤,置于案上則倍顯其窅然高古的氣韻,它以透徹裸胎之美展示著紫砂泥質最本真的魅力。此“漢鐸壺”身如鐘,平嵌蓋,拱橋鈕,流直口平,耳把外圓內平、形簡古樸,深受商周秦漢之金石氣韻感染,博古而通今。在裝飾上,作品采用陶刻的裝飾技法,此壺壺身由正楷“漢鐸”二字,下刻行書;“以漢之鐸,為今之壺,土既代金,茶當呼荼”,字體渾厚有力、入木三分,此壺以骨撐其勢、以肉生其韻,展現的不僅是渾樸或莊重,而是地道中國風度。

2 ?“漢鐸壺”的文化意境

漢鐸是古代的一種樂器,它形如甬鐘,屬于打擊樂器類。但體積小,鐸為方彤,頂部有一短柄,腔內有舌,搖擊可發聲。鐸除了作樂器,還有其它作用,比如:文事奮木鐸——和平時期的文化宣傳;同時,武事奮金鐸——它還是戰爭時期的司令工具。古代打仗時,“擊鼓而進,鳴金則退”,這里鳴金即鳴鐸,是收兵的信號。此外,壺身的銘文背后也有一個故事。這句銘文是由梅調鼎所著,銘文“以漢之鐸,為今壺”。說的是壺型來歷為漢代的鐸。“土既代金,茶當呼荼”這八個字恰如其分地表達了作者的心境。土代金,表示雖然材質是陶土,但做的紫砂壺卻敢價比黃金,暗喻了梅先生自己雖終身為布衣,以賣字謀生,卻是重節操的一方名士。“以漢之鐸,為今之壺,土既代金,茶當呼荼”,梅調鼎作此銘文時正逢亂世,是清朝的最后時期,彼時他生活窮苦,卻也不愿將字畫賣給達官貴人、與他們相交,他在自己的門上貼對聯“談笑無鴻儒,往來皆白丁”。以漢之金鐸為形,希望鑄劍為犁,使家國永息刀兵之苦,進而表達了詩人高尚的情懷和淡雅的志趣。以史為鑒,紫砂壺“漢鐸”不僅表達了制壺藝人個人的仿古之志,也告訴人們應始終懷有生在太平盛世的感恩與珍惜之心,警醒人們要不忘歷史,為國家強盛、世界和平而不斷努力。

3 ?結 ?語

古人云“不積跬步何以至千里?”任何藝術的發展都是經歷了時代的沉淀,唯有經得住時間的考驗,才稱得上經典器型。當今社會快餐文化盛行,紫砂壺到底是一如既往地興盛不衰還是淪為“快餐文化”,就取決于從業人員是否懂得積累和沉淀,是否能守得住底線?身為現代紫砂制壺人,我們要做的不僅是向傳統挑戰,不僅是簡單地迎合潮流,更要不斷磨練自身的技藝水平,向傳統學習,在累積到一定的水平后才能上升到質的變化,真正成為一名制壺大家。

參 考 文 獻

[1]楊解東.淺析紫砂“半瓜壺”的田園樂趣[J].江蘇陶瓷,2018(5):50,53.