生命對,不在伊甸園里

廖偉棠

以樹之名

樹,—種遵循自然的古老生命,緊緊地抓著大地又極力地向上生長,與周邊萬物緊密關聯,或傲然獨立或連成部落,始終以一種張揚卻堅毅的姿態,無聲地見證著世事浮沉,存在于人類的思想和生活之中,尤其獨特。

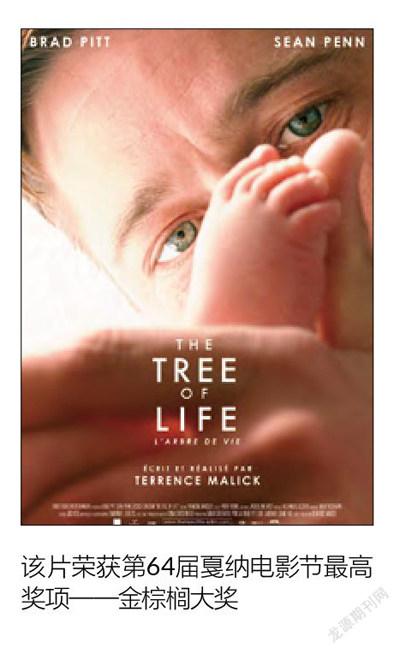

虔信基督教、又是研究存在主義哲學出身的導演泰倫斯·馬利克的作品,一向充滿救贖色彩,去到巔峰之作《生命之樹》更是直達宗教哲學的核心。“生命之樹”源于見于《圣經》,而馬利克要說的這棵樹,深藏更多個人思考。

圣經中的生命之樹

兩個多小時的長片里,以圣經創世記、約伯記、啟示錄三者為骨干,以生命樹(希伯來語:

,英語:Tree of Life)為坐標系,來探討人類生死與“緣”的諸種可能——生死并非終點,緣則如樹綿延,蔭蔽虛無世間。

生命樹是《圣經》中記載的一棵樹,在《圣經:創世記》的記載中,和善惡樹一起種在伊甸園,其果實能使人得到永不朽壞的生命。《創世記》記載狡猾的古蛇(即魔鬼撒旦)誘騙無知的夏娃吃分辨善惡樹的果子,說她將會變得如神能知道善惡,而且“不一定會死”。

但在吃了分辨善惡樹的果子以后,亞當和夏娃便被上帝逐出伊甸園,《創世記》第3章記載:“耶和華神說,那人已經與我們相似,能知道善惡。現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃,就永遠活著。耶和華神便打發他出伊甸園去,耕種他所自出之土。于是把他趕出去了。又在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火焰的劍,要把守生命樹的道路。”

可見生命樹本來是神的最后籌碼,是一個“區隔”而非“聯系”。只有它從神學概念回歸到“樹”的本身隱喻當中,才能達成泰倫斯的救贖目的。我們可以看到,泰倫斯用意識流般的詩意敘事,講述了五十年代一個中產家庭的起落——在一棵漸漸長大的樹的光影之下,控制欲強、好斗的父親,溫良、夢幻的母親,和敏感的三兄弟成長的點滴。

馬利克心中的生命之樹

主角杰克是兄長,是父權的首要承受者,但也是母愛的第一對象。如果在一部典型的美國電影里面,甚至在大衛·林奇的電影里,他如果要“弒父戀母”,那是毫不意外。但泰倫斯的處理是恰到好處的“幾乎”一一他幾乎要把千斤頂撥開砸死父親,他偷竊鄰居的內衣轉移了對成年女性的欲望,然后把內衣扔進流水…--這些其實都是每個男孩成長史必經之路。泰倫斯把它拍得若即若離,一方面是鏡頭語言的朦朧跳躍所致,另—方面在于杰克向父親承認的:“我更像你,而不像母親。”

這個承認幾乎改變了他和父親的關系。本來接近“神”的父親向他彎身,變成和接近“樹”的母親一樣。杰克本人也和樹一起成長,但樹超然永在,人的成長卻必然伴隨別離、死亡。鄰居玩伴的溺斃不過是開始,三兄弟在墓畔打鬧嬉戲,不知道死神始終在窺視。杰克被送去寄宿學校,故事并沒有中止一一而是循環回到電影開始時的死亡訊息之謎,原來十九歲在戰場死去的是他最愛的二弟。

“我是阿拉法(第一個字母),我是俄梅戛(最后一個字母),我是首先的,我是末后的,我是初,我是終。那些洗凈自己衣服的有福了,可得權柄能到生命樹那里,也能從門進城…一”《啟示錄》第22章里關于“生命樹”的斷言.應該在此處響起,于是泰倫斯用了非常令人震驚的手段陳述這種死生的銜接和循環:他在死亡消息擊潰母親之后,拍攝了一段長達十幾分鐘的“創世記”影像。

這段影像為沒有信仰的影迷們詬病,說是美國國家地理大片,說是模仿庫布里克《2001太空漫游》著名的開篇未遂。我并不這么認為,這段堪稱神來之筆的行云流水般宏觀幻象,描畫了宇宙大爆炸以來直到恐龍與哺乳生命的出現,說是地球歷史的還原,實際上是抒情段落,是詩。

它讓我想起伍爾夫的名作《到燈塔去》,里面也有這么長長一章純粹描述歲月變遷、世界草木枯榮,而沒有一個人,以及人的痕跡出現一一恍然夢覺之時,小說里的許多人物已經逝去。就像《弗吉尼亞·伍爾夫一一一個作家的生命歷程》作者林德爾·戈登( Lyndall Gordon)所言:“‘時過境遷部分以非人化視角觀看季節的循環,在令人震驚的隨意性括號里抹殺掉了可愛的人物拉姆齊夫人、普魯和安德魯,這是造物者自身的角度。”

電影也在剎那提醒造物者角度的存在,這是一個悲痛欲絕的母親恍然驚悟的造物者。而窗外,與她、與死亡的消息并存的,是依然舒展、不吝嗇其光影的大樹叢叢。

蓋亞假說

“樹若有情時,不會得青青如此!”我腦海中油然而憶起這句詩,也應該是導演痛苦的追問。詩句出自宋代詞人姜夔的《長亭怨慢·漸吹盡》,是對庾信名篇《枯樹賦》里的名句“樹尤如此,人何以堪”的一種反寫。同時又包含了李商隱“一樹碧無情”的意思。

這里的“無情”,我愿意取佛經里“無情”的意義:沒有情識活動的礦植物,如山河大地及草木等是。又是道家“相忘于江湖”、道教徒詩人李白“永結無情游”的境界。然后在這無情天地之間,我們是有情眾生,從我們對彼此的珍惜中覺悟“緣”的存在,然后再恍然發現草木有情,只不過它們的情更深廣遼闊。

“地球或許生氣勃勃,但已不若先祖們眼中的她一一她不是意味深謀遠慮、有所企圖的女神,而像是一株活力十足的大樹。大樹靜靜聳立,一動不動,僅僅隨風搖擺,然而它與陽光和泥土的對話卻是無止無休。它吸取陽光、水、礦物的養分,滋長茁壯,變換面貌,但一切都是如此低調,令人難以察覺。在我眼中,草坪上那株古老的橡樹跟我幼時所見一模一樣。”

這段話不是泰倫斯寫的臺詞,而是詹姆斯·洛夫洛克( James Lovelock)說的。他是英國科學家、環保主義者、未來學家,“蓋亞假說”的倡導者一一這個假說認為,地球本身是一個超級有機體,生物圉具有自我調節的機制,借由控制化學與物理環境,維系生命的延展。

馬利克的生命之樹

電影里,樹和人一起長大,而樹留下來、人走了一一但人真的走了嗎?還是他根本就是這有機體的一部分,因而永存?生命之樹也許并不被隔絕在伊甸園之內,而是在我們身邊、在我們身內一一杰克的媽媽,不就是一座寬容、嫻靜和充滿夢幻的生命之樹嗎?容納了二弟之死、父親之怒的杰克,也將成為樹。

其實,當樹在電影中部出現時,是作為頑童們攀援的樹,是引領杰克偷窺禁果之樹,所以也即是智慧樹。智慧樹與生命樹合二為一,才能解決電影一開始暗示的約伯記的問題。上帝對約伯說“我立大地根基的時候,你在哪里呢……那時晨星一同歌唱,神的眾子也都歡呼。”但約伯在意的卻是:死亡為什么會臨到無辜的人身上?這一點,也只有嘗過智慧樹之果實的人能夠明白一一生命樹并非絕對,它的永生里面容納了死亡,容納了我們命運里所有必須承受的變故。

我想起我也寫過兩首給樹的詩,其中一首叫《致白晝的樹》,實際上是寫給我當時尚未出生的小兒和那個尚未死去的自己一一

“你們自身懷抱黑暗/不同于我們的黑暗/你細分葉簇與星宿、星宿與海

黑暗是你們的金剛少年,走遍世間/找到我,微笑著詢問我的姓名。

且歡咱舉手——淚珠滾落化作白鉆/這無遠弗屆的靜,這深如峻海的清/這哇—聲哭泣的全部燦爛/這輕斂我目的瞬間濃釅。”

一一在這些文字中,我像杰克一樣,和即將成為父親的自己和解了。

電影的結尾,杰克穿過窄門,這窄門他早逝的二弟早已穿過,他的母親也已經穿過,他們都在世界的另一側等待著他,所有離散的都因為愛而重聚,因為生命之樹始終照臨這有情世界,它就是呼吸著的蓋亞大陸本身,從未離開。這是泰倫斯的愿望,是他的堅信。

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- news

- 樹的聲音

- 關智斌:凝望那片陽光海

- 鮑蕾·貝兒·小葉子:幸福三重奏

- 伊能靜×恩利:站在做自己的舞臺

- 美味樹葉圖鑒