干氣提濃裝置中往復式壓縮機的控制方案設計

劉志新

(北京燕山玉龍石化工程股份有限公司,北京 102500)

在石油化工生產中,往往要求物料具有一定的壓力,壓縮機作為一種對氣體進行壓縮做功以提高氣體壓力,從而達到工藝要求的設備,是石化裝置的關鍵設備。壓縮機主要壓縮原料氣、空氣或中間介質的氣體,以滿足石油化工生產工藝的需要。往復式壓縮機是容積式壓縮機的一種,又稱活塞式壓縮機,依靠活塞在氣缸內作往復運動來壓縮氣體,使氣體體積縮小以提高氣體壓力。

某煉油廠干氣提濃裝置改造項目依托現有干氣提濃裝置,增加了半產品氣往復式壓縮機、冷干機和羅茨真空泵等設備,通過優化往復式壓縮機控制,提高了自動化水平,降低了能耗,消除了安全隱患,保證了裝置高效、長周期平穩運行。

1 概 述

1.1 裝置現狀

該煉油廠干氣提濃裝置是國內第一套利用變壓吸附(PSA)技術對催化干氣提濃乙烯的工業化裝置,位于煉油廠北端,與北側的航煤加氫裝置、S-zorb 裝置組成聯合裝置。干氣提濃裝置自2003年7月開始籌建,由于當時經驗不足和技術不完善,在工藝設計和設備選型上存在部分缺陷。

隨著裝置運行時間的加長,設備暴露出較多問題,壓縮機故障率比較高,冷干機處理能力不足等,給裝置的安全穩定運行帶來一定的安全隱患,對工廠經濟效益影響較大。裝置的置換氣壓縮機(C201)和半產品氣壓縮機(C202)均為往復式壓縮機,主要故障現象有:氣閥堵塞、腐蝕;級間冷卻器腐蝕,結垢嚴重;活塞環及支承環磨損;電機定子溫度高;常規儀表損壞等。壓縮機等設備存在的問題,嚴重影響了干氣提濃裝置的連續運轉周期,不利于干氣中的乙烯組分得到充分利用,同時由于設備經常故障停車增加了運行檢修費用和班組現場巡檢的工作量。同時,存在壓縮機額定排氣量大于實際需求氣量的情況,有相當一部分氣量通過回流閥返回壓縮機入口反復做無用功。因此,為了保證裝置的安全、穩定、可靠的運行和節能降耗,對壓縮機等關鍵設備進行技術改造顯得十分必要。

1.2 干氣提濃裝置工藝簡介

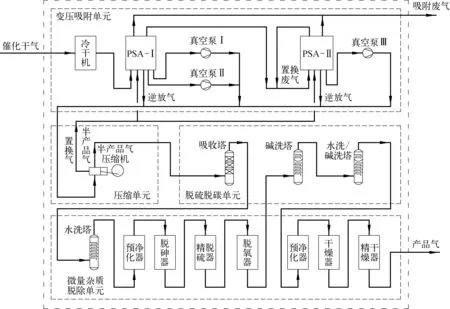

干氣提濃裝置以催化干氣為原料,采用PSA-Ⅰ和PSA-Ⅱ兩段變壓吸附工藝,除去大部分氫氣、甲烷、氮氣、一氧化碳等弱吸附組分,獲得富含乙烯、乙烷等C2及C2+組分的半產品氣,再經凈化精制處理脫除硫化氫、二氧化碳、砷、氧等組分[1],最終獲得符合乙烯裝置進料要求的富乙烯產品氣,使干氣中的乙烯組分得到充分利用,從而提高工廠經濟效益。干氣提濃裝置由變壓吸附單元、壓縮單元、脫硫脫碳單元和微量雜質脫除單元四個部分組成。該項目涉及的2臺往復式壓縮機位于裝置的壓縮單元。干氣提濃裝置的工藝流程如圖1所示。

圖1 干氣提濃裝置工藝流程示意

2 往復式壓縮機工作原理

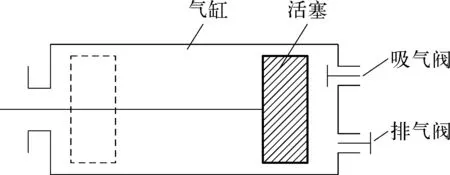

往復式壓縮機的工作原理為壓縮機通過電機帶動壓縮機的曲軸,通過連桿的傳動使活塞在氣缸內做往復運動。曲軸旋轉一周,活塞往復運動一次,氣缸內相繼實現膨脹、吸氣、壓縮、排氣四個過程,即完成一個工作循環[2]。壓縮機工作過程中活塞不停地往復運動,使氣缸通過吸氣閥和排氣閥循環地吸氣和排氣,將壓縮的原料氣、空氣或中間介質的氣體壓縮增壓后連續地輸出。單級式壓縮機氣缸結構如圖2所示。

當活塞從氣缸蓋處開始向左運動時,氣缸內的工作容積逐漸增大,同時氣缸內壓力降低,即完成一個膨脹降壓的過程;當氣缸內壓力下降到稍小于進氣管中的氣體壓力時,氣體就會沿著進氣管推開吸氣閥進入氣缸,直到工作容積變到最大時為止,即活塞移動至左止點,完成一個吸氣的過程;吸完氣后活塞開始反向運動壓縮氣體增壓,氣缸內的工作容積逐漸減小。從圖2可看出,吸氣閥有止逆作用使氣缸中的氣體不能返回到進氣管線中去,當排氣管中的氣體壓力大于氣缸內壓力時,氣體仍然保留在氣缸內,即完成一個壓縮的過程;隨著活塞的繼續移動,氣缸內氣體的壓力繼續增大,當氣缸內的壓力稍大于排氣管中的壓力時,氣缸內的氣體便頂開排氣閥流到排氣管中,直到工作容積變到最小時為止,即完成一個排氣的過程。

圖2 單級式壓縮機氣缸結構示意

3 改造方案

根據該裝置工藝流程要求,將PSA半產品氣分兩部分升壓,一部分升壓后返回PSA單元作置換氣[3],另一部分升至更高的壓力后送往脫硫脫碳單元。對于往復式壓縮機,該工藝條件下按常規設計方案,應為2組共4臺往復式壓縮機(每組各一開一備),但受干氣提濃裝置現有占地面積限制,該方案無法實施。

裝置原有C201和C202各1臺,均無備用機組。通過之前的改造,已具備從C202出口分出1股氣體減壓后替代原壓縮機產生的置換氣,為拆除舊的原有C201和新上壓縮機C202的備機創造了條件。

為解決制約該裝置長周期安全穩定運行的問題,拆除舊的C201,將半產品氣分流減壓的備用流程改為主流程,新增1臺半產品氣壓縮機(使用C201位號)與C202互為備用,其中水站為2臺壓縮機共用。新壓縮機C201采用級間抽出的四列三級對稱平衡式機型,將來自PSA的半產品氣一起升壓至表壓0.9 MPa后,分出1股氣體作為置換氣返回PSA單元,其余氣體則繼續升壓至表壓3.45 MPa后送至脫硫脫碳單元。

根據裝置現有的條件,壓縮機的控制均在DCS里實現。信號引入裝置機柜間DCS,在機柜間工程師站上進行相應的機組流程圖等畫面和儀表點的組態,完成對機組現場運行情況的實時監控。壓縮機額定排氣量大于實際需求氣量時,為使壓縮機只壓縮需要的氣量,避免壓縮機反復做無用功,新壓縮機C201增加氣量無級調節系統,提高壓縮機可靠性和使用壽命,降低了能耗。

4 往復式壓縮機的主要控制

往復式壓縮機的控制采用以下方式:將新加的往復式壓縮機C201的溫度、壓力、液位、振動、位移等遠傳儀表信號引入干氣提濃裝置DCS中,由于裝置沒有設置SIS,機組聯鎖在DCS內實施。DCS為Foxboro系統,現有的備用點不足,在現有DCS的基礎上通過對硬件擴容的方法來滿足改造的需要,從而實現集中監視和自動數據采集等,使往復式壓縮機的溫度、壓力、液位和振動位移等工藝參數穩定在一定范圍內。

4.1 主要參數測量

往復式壓縮機的控制系統,其控制的目標是在變工況條件下保證工作的正常,控制參數可以選取溫度、壓力、液位、振動和位移等,所有遠傳儀表信號引入干氣提濃裝置的DCS。壓縮機主要參數測量有以下幾項:

1)溫度測量。溫度測量的對象主要包括:各級進氣溫度、各級排氣溫度、油站潤滑油溫度、水站軟化水溫度、各級填料函溫度、壓縮機軸承溫度、電機軸承和定子溫度等。其中,電機軸承溫度和電機定子溫度為熱電阻信號,在DCS里設置溫變安全柵將RTD信號轉變為4~20 mA信號。

2)壓力測量。壓力是壓縮機控制的重要工藝參數,壓力測量的對象主要包括:各級進氣壓力、各級排氣壓力、油站潤滑油壓力、水站軟化水壓力等。

3)液位測量。液位測量的對象主要包括:一級分離器液位、二級分離器液位、水站水箱液位、油站油箱液位等。

4)振動位移測量。振動測量的對象為機身振動,位移測量的對象包括:一級活塞桿下沉位移、二級活塞桿下沉位移等。

4.2 主要聯鎖控制

往復式壓縮機設置有較完善的指示和控制儀表,對各級進氣/排氣的溫度和壓力,冷卻水的溫度和壓力,潤滑油供油總管溫度和壓力均設有就地或遠傳儀表,以便操作人員在控制室能直接觀察壓縮機實際運行參數,對壓縮機穩定運行起到重要的作用。為了保證設備安全,對機組重要的運行參數設有報警和系統聯鎖保護,當壓縮機的運行參數偏離正常值達到危險狀況時,能及時自動報警,并能實現聯鎖停機保護機組。系統設置了壓縮機、輔助油泵/水泵等啟停聯鎖條件控制,聯鎖控制通過DCS軟件邏輯程序實現。

1)允許啟動聯鎖控制。往復式壓縮機允許啟動信號由以下幾個條件組成:

a)供油總管壓力高聯鎖(p油≥0.2 MPa)允許啟動主電機。

b)供油總管溫度高聯鎖(t油≥10 ℃)允許啟動主電機。

c)盤車齒輪與飛輪完全脫開允許啟動主電機。

d)電機吹掃完成允許啟動主電機。

當上述4個條件均滿足后,即壓縮機滿足允許啟動的條件,此時DCS輸出一個允許啟動DO信號給電氣,其中允許啟動條件里的盤車開關和電機吹掃完成為2個DI點。

2)輔助油泵/水泵聯鎖控制。主泵運行后,輔助油泵和輔助水泵的自動啟動和停止,一般是根據總管壓力信號來處理的,包括輔助泵自動啟動的壓力信號及輔助泵手動停止的壓力信號。當油泵或水泵運行時,供油總管油壓或軟化水總管水壓低于壓力聯鎖值時,自動啟動輔助油泵或輔助水泵;當供油總管油壓或軟化水總管水壓高于壓力聯鎖值時,手動關閉輔助油泵或輔助水泵,2臺往復式壓縮機共用1臺水站。輔助油泵和輔助水泵聯鎖控制由以下幾個條件組成:

a)供油總管壓力低報警和低聯鎖(p油≤0.2 MPa)自動啟動輔助油泵;供油總管壓力高報警(p油≥0.4 MPa),手動停輔助油泵。

b)水站軟化水總管壓力低報警和低聯鎖(p水≤0.3 MPa),自動啟動輔助水泵;水站軟化水總管壓力高報警(p水≥0.5 MPa),手動停止輔助水泵。

3)停主電機聯鎖控制。往復式壓縮機聯鎖停主電機信號由以下幾個條件組成:

a)供油總管壓力p油≤0.15 MPa低聯鎖停主電機(“三取二”)。

b)水站軟化水總管壓力p水≤0.2 MPa低聯鎖停主電機。

c)壓縮機軸承溫度t軸≥70 ℃高聯鎖停主電機。

d)壓縮機機身振動烈度v≥18 mm/s高聯鎖停主電機。

當壓縮機滿足以上任何一個或幾個條件時,即給電氣MCC輸出一個DO信號,聯鎖停主電機,以確保機組的安全。其中,供油總管上3臺壓力變送器做“三取二”聯鎖,這里“三取二”可防止儀表油壓低誤動作造成壓縮機停車事故,提高聯鎖保護的可靠性。

4)電機吹掃。由于壓縮機主電機啟動過程中容易產生電火花,若電機內存在可燃危險性氣體將造成不可估量的損失,所以電機上裝有起動前用于換氣的電機吹掃裝置。壓縮機電機起動前必須進行吹掃過程,使電機內存在的爆炸危險性氣體在電機啟動前得到有效吹除。吹掃流量及吹掃時間通常由電機吹掃裝置的制造商進行測試和設定,滿足換氣量后吹掃裝置自動給出吹掃完成信號。DCS接收來自電機吹掃裝置的3個DI信號,分別為電機吹掃完成信號、低于中間壓力報警信號和低于最低壓力報警信號。其中,電機吹掃完成信號作為壓縮機主電機的一個啟機條件。

5 氣量無級調節系統

壓縮機在正常生產工況下存在壓縮機額定排氣量大于實際需求氣量的情況,采用回流閥進行調節導致壓縮機的做功有一部分被浪費。例如:壓縮機理論上需要70%負荷時,壓縮機實際以100%負荷運行,多余的約30%的氣量通過設置的回流閥,返回至壓縮機的入口再次被重復做功,因此在壓縮機上增設氣量無級調節系統,在吸氣閥上安裝一個帶執行機構的卸荷器,當進吸氣過程完成后,吸氣閥仍被強制頂開,延遲關閉的時間,進入下一個壓縮過程時,氣缸中的氣體經頂開的吸氣閥從氣缸中回流到進氣管中而不被壓縮,但一段時間后卸荷器強制作用取消,此時吸氣閥關閉,僅對氣缸內剩余需要壓縮的氣體進行壓縮并經排氣閥排出,相當于只壓縮需要的氣量,可以自動控制流量在20%~100%的無級調節,同時保證每個氣閥都處于工作狀態,也有利于最大限度地節省電能,有效降低壓縮機的實際負荷。在正常生產工況下關閉回流閥,減少了壓縮機所做的無用功,降低了能耗,提高了工作效率。

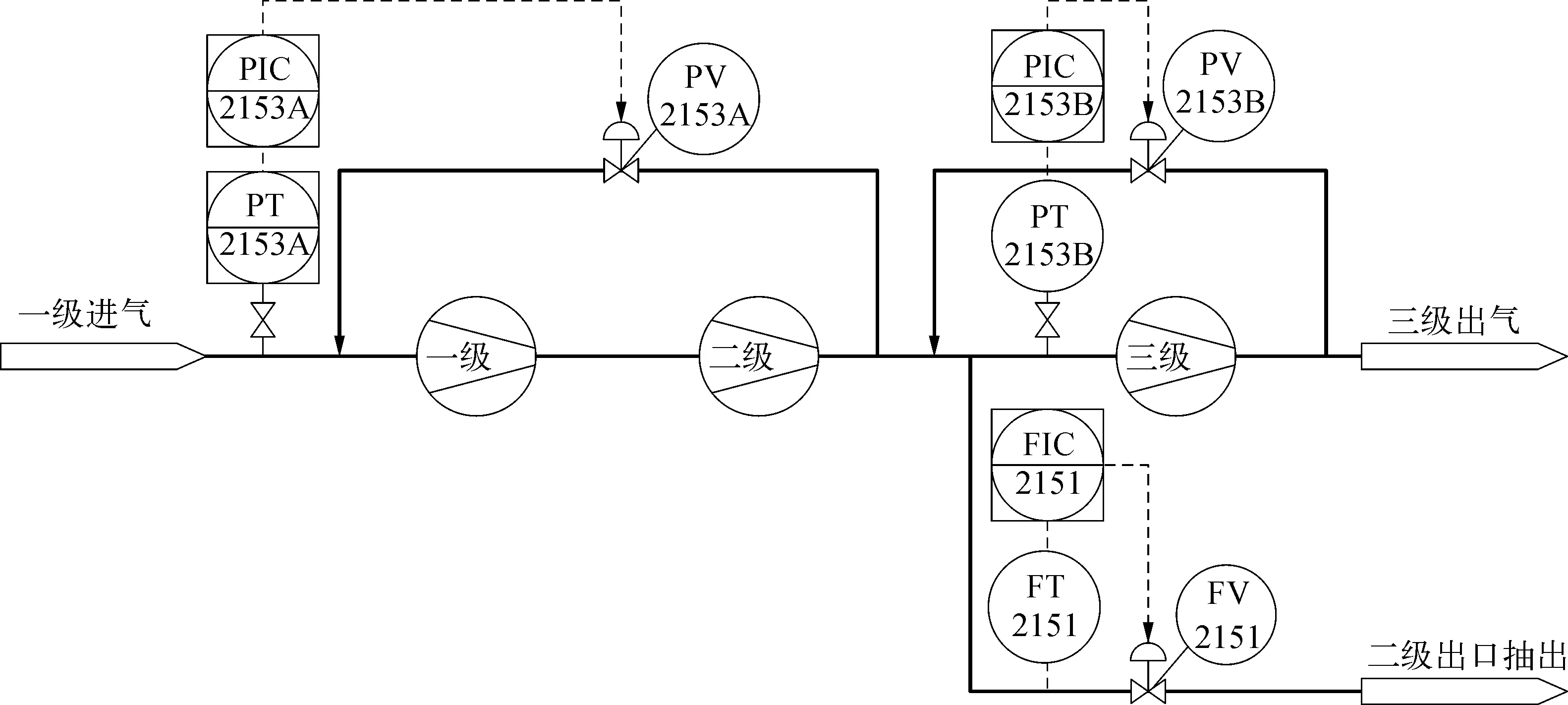

該裝置壓縮機C201為三級壓縮,其中二級有部分抽出,一級、三級進氣用回流閥進行調節,流程示意如圖3所示。壓縮機出口壓力為3.45 MPa,出口溫度為120 ℃,實際需求的氣量約為總負荷的70%,按照目前二級出口、三級出口的回流調節的方式,約30%的壓縮功通過回流閥被浪費,與此同時,被壓縮后的高溫、高壓且不需要的做無用功的回流氣體還需要大量的冷卻水冷卻降溫。

5.1 系統組成

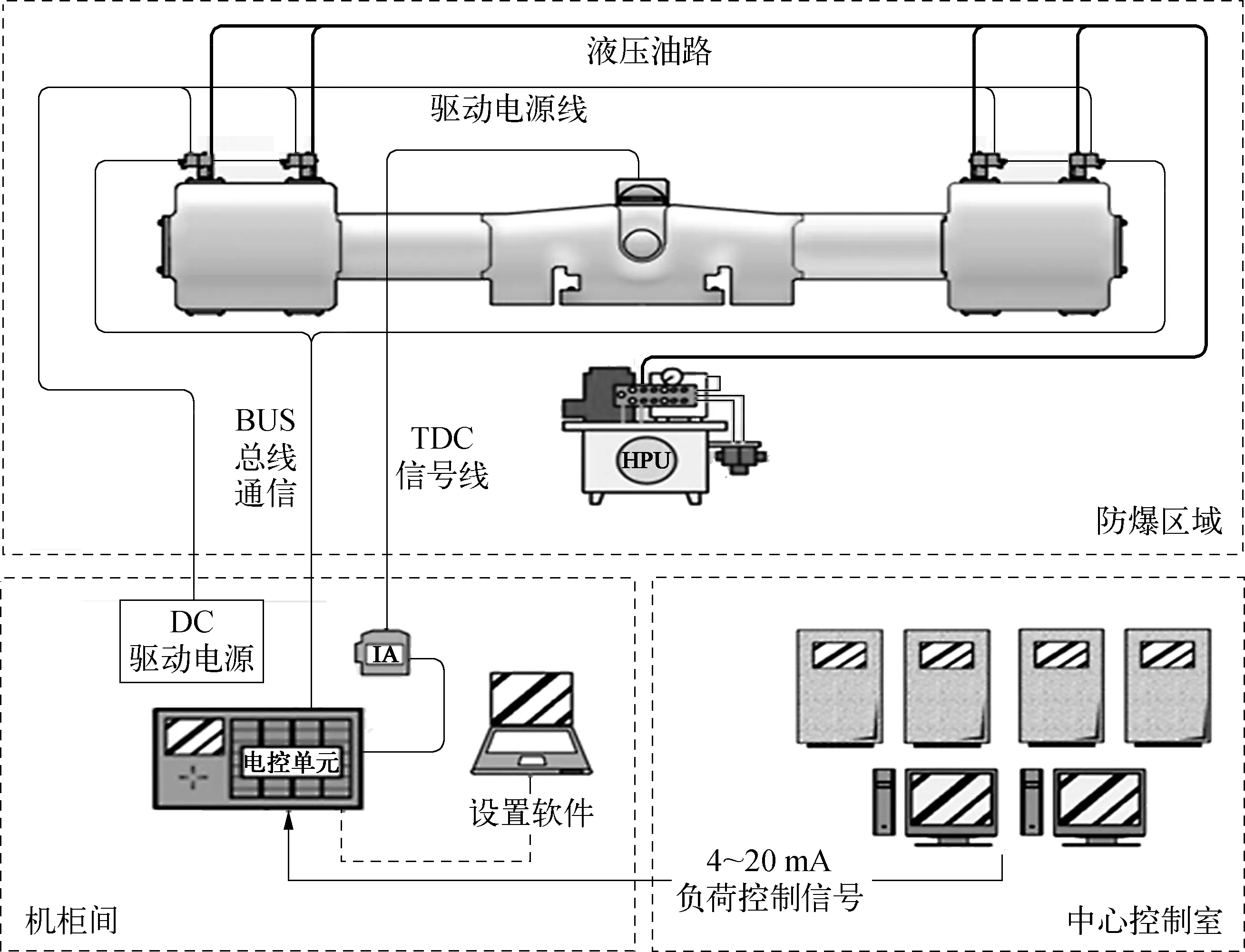

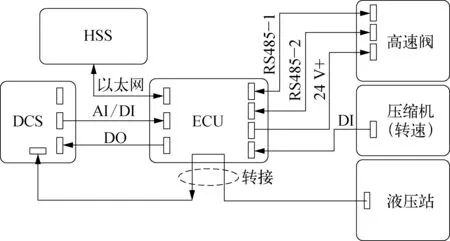

氣量無級調節系統由液壓執行機構、液壓油站(HPU)、電控單元(ECU)和止點傳感器構成。通過Modbus RS-485對各級、各個執行機構進行控制,并實時反饋現場各執行機構的實際工作狀態,實現對排氣量的無級調節。氣量無級調節系統的組成如圖4所示。

卸荷器對吸氣閥產生作用的元件為液壓執行機構,液壓油站向液壓執行機構提供高壓液壓油,實現該動作功能所需的機械動力;電控單元提供系統內部和用戶DCS之間的信號交換處理功能,屬于數據采集處理和控制單元,通過RS-485對各個執行機構發送各級負荷信號,進行控制并實時反饋監測各執行機構工作狀態,實現對排氣量的無級調節;止點傳感器傳遞活塞在氣缸中的即時位置。

圖3 壓縮機C201控制流程示意

圖4 氣量無級調節系統的組成示意

5.2 系統工作原理

氣量無級調節系統完全嵌入到裝置現有的DCS中,工作原理為通過DCS中的PIC調節器輸出往復式壓縮機負荷調節AO信號至機柜間內電控單元,由電控單元根據接收到的4~20 mA負荷調節信號轉化成電子指令輸出到往復機各級入口吸氣閥的液壓執行機構,液壓執行機構和吸氣閥卸荷器根據負荷調節信號控制往復式壓縮機吸氣閥開啟和關閉的時間[4-6],吸氣閥延遲關閉,多余的氣量未經壓縮返回進氣管只壓縮需要的氣量,實現壓縮機氣量的0~100%連續調節(長期運行負荷范圍30%~100%),即常說的“回流省功”。

5.3 技術方案

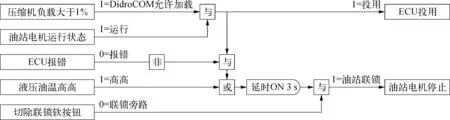

在C201機組上安裝DidroFLOW氣量無級調節系統,該系統能夠嵌入用戶現有的DCS,根據確認的主控變量(一級進氣壓力或末級排氣壓力)對壓縮機的排氣量進行無級調節,使壓縮機始終運行在最經濟的工作狀態,降低排氣量的同時降低能耗。DCS/電控單元控制關系如圖5所示。

圖5 DCS/電控單元控制關系示意

當氣量無級調節系統自身出現故障時,可發出電控單元報錯DI信號至DCS,此時DCS可依據該報錯信號自動切除氣量無級調節系統,回到原先的DCS控制壓縮機進入100%負荷運行,回流閥打開進行控制[7]。

5.4 氣量調節系統控制

在往復式壓縮機一級氣缸進氣閥處共增加4個(軸側2個,蓋側2個)專用執行機構,在往復式壓縮機二級氣缸進氣閥處共增加2個(軸側1個,蓋側1個)專用執行機構;原一級和二級進氣閥升級為專用無級調節進氣閥,增加電控單元機柜,增加TDC止點傳感器和液壓油站1套。

氣量調節系統廠家提供控制方案:即DCS給出允許投用信號,同時壓縮機主電機和液壓油站主電機運行,電控單元可投用;在該電控單元投用正常運行的過程中,如出現電控單元報錯,或者液壓油溫過高,或者油站電機運行異常,或者給出切除信號,油站電機聯鎖停機,DidroCOM系統切除,壓縮機回到現有DCS進行控制。系統切除后,壓縮機處于滿負荷工作狀態,同時自動切換到回流閥調節。氣量無級調節系統的邏輯控制如圖6所示。

圖6 氣量無級調節系統的邏輯控制示意

DCS根據確認的主控變量對壓縮機排氣量進行自動控制或通過PI調節回路手動調節壓縮機負荷,氣量無級調節系統根據控制指令自動跟蹤并穩定控制值。氣量無級調節系統設有報警聯鎖功能,報警聯鎖功能包括:液壓油站油箱液位低報警,液壓油系統壓力低報警,液壓油系統溫度高報警。油溫高高和系統報錯能實現聯鎖切除氣量調節系統。

5.5 節能效益

C201機組的一級氣缸標況下額定流量為1.347×104m3/h,三級氣缸額定流量為7.800×103m3/h,額定軸功率為1.833 MW。

目前壓縮機運行的實際平均負荷約為額定負荷的70%,30%的壓縮功浪費在回流上。采用氣量無級調節系統對往復式壓縮機進行氣量調節后,消除了回流,節省的功耗為1 833×30%=549.9(kW)。

按年運行8 400 h計算,每年可節電約4.619×106kW·h,折合電費346.4萬元/年(電價按0.75元/(kW·h)計)。

另外,據現場反映,由于回流閥開度過大,回流氣量攜帶部分重組分霧滴進入三級入口,對壓縮機氣閥的使用壽命造成了負面影響,影響了C201的長周期運行。采取氣量無級調節系統之后,可以實現回流控制閥全關,避免氣體帶液現象,有利于C201往復式壓縮機的長周期運行,減少停工維修次數,也存在一定的經濟效益。

6 結束語

往復式壓縮機在干氣提濃裝置的應用取得良好效果,裝置改造完成后,設備運行情況良好,產品質量符合標準,為乙烯生產提供了保障,設備的故障率降低,節約了設備的維修及維護費用,降低了能耗,提高壓縮機可靠性及使用壽命,實現了裝置安全平穩長周期運行。