百年來中國共產黨應對風險挑戰的基本歷程與主要經驗

摘? ?要:各種重大風險挑戰伴隨著中國共產黨發展壯大的全過程,防范化解重大風險是中國共產黨生存發展的首要任務。基于政黨韌性的研究視角,構建“防備—管控—學習”的防范化解重大風險全周期模型,以揭示中國共產黨長盛不衰之謎。在領導革命、建設、改革的不同歷史時期,中國共產黨面臨重大風險的表現形態、防范化解重大風險的目標定位和行動策略不同,先后經歷了以求生存求發展求勝利、維護國家主權和安全、正確處理改革發展穩定關系、堅持統籌發展和安全為核心目標的防范化解重大風險歷程。中國共產黨之所以能夠在艱難復雜的環境中不斷發展壯大,首先在于它是一個韌性政黨,面對各種重大風險挑戰善于主動進行防范準備、有效進行管控處理、及時進行學習改進。

關鍵詞:韌性政黨;風險治理;治國理政

中圖分類號:D25? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)09-0034-16

防范化解重大風險,是世界各國執政黨在執政過程中都會面臨的重大課題。習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話中指出:“我們黨歷經千錘百煉而朝氣蓬勃,一個很重要的原因就是我們始終堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,不斷應對好自身在各個歷史時期面臨的風險考驗。”他強調:“新的征程上,我們必須增強憂患意識、始終居安思危,貫徹總體國家安全觀,統籌發展和安全,統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局,深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求,深刻認識錯綜復雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰,敢于斗爭,善于斗爭,逢山開道、遇水架橋,勇于戰勝一切風險挑戰!”[1]

中國共產黨的發展史,是一部在危難和挑戰中不斷成長的歷史。作為百年大黨,中國共產黨歷經風雨而始終充滿生機活力。中國共產黨為何能夠在艱難困苦中長盛不衰,領導中國人民取得革命、建設、改革的偉大成就?本文提出一個韌性政黨的分析框架,認為中國共產黨之所以能夠發展壯大、不斷取得成功,首先在于它是一個以韌性建設為目標的政黨,善于主動防備風險、科學管控風險并及時從風險挑戰中學習改進,從而能夠積極穩妥地應對各種艱難險阻并在應對過程中愈挫愈勇、百煉成鋼。可以說,中國共產黨的發展史,就是一部在危機中求生存、在逆境中求發展的歷史;中國共產黨帶領中國人民進行革命、建設、改革的過程,是不斷應對各種風險挑戰、不斷提高政黨韌性的過程。

一、解開中國共產黨長盛不衰之謎

自1921年成立以來,中國共產黨從小到大、由弱到強,從成立之初全國只有50多名黨員的小黨發展成為擁有9 500多萬黨員的世界上最大的馬克思主義執政黨,領導中國人民取得了革命、建設、改革的偉大成就。2018年12月18日,習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上的講話中,稱中國共產黨帶領中國人民迎來了三個“偉大飛躍”——“中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍!中國特色社會主義迎來了從創立、發展到完善的偉大飛躍!中國人民迎來了從溫飽不足到小康富裕的偉大飛躍!”[2]19黨的十九屆四中全會將新中國成立70年來中國共產黨領導中國人民創造的偉大成就概括為“兩大奇跡”——“世所罕見的經濟快速發展奇跡和社會長期穩定奇跡”[3]2。2020年12月,習近平總書記在主持中共中央政治局民主生活會時,把中國共產黨的百年歷程概括為:“從建黨的開天辟地,到新中國成立的改天換地,到改革開放的翻天覆地,再到黨的十八大以來黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。”[4]在慶祝建黨100周年大會上的講話中,習近平總書記稱中國共產黨為了實現中華民族偉大復興、團結帶領中國人民創造了四個“偉大成就”——“浴血奮戰、百折不撓,創造了新民主主義革命的偉大成就”,“自力更生、發憤圖強,創造了社會主義革命和建設的偉大成就”,“解放思想、銳意進取,創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就”,“自信自強、守正創新,統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想,創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就”[1]。中國共產黨也被國際社會譽為“世界上執政成就最輝煌的政黨”[5],“中國共產黨長期執政所展現的非凡領導力”被認為是中國奇跡的關鍵所在[6]。

跳出“其興也勃焉,其亡也忽焉”歷史周期率的支配,是任何執政黨都會遇到和需要解決的問題。1945年7月,黃炎培與毛澤東在延安“窯洞對”中指出:“一部歷史,‘政怠宦成的也有,‘人亡政息的也有,‘求榮取辱的也有,總之沒有能跳出這周期率。”[7]從國際經驗看,也存在一黨連續執政70年左右后走向“人亡政息”的現象——墨西哥革命制度黨在連續執政71年后下臺了,蘇聯共產黨在連續執政72年后解散了[8]。中國共產黨在全國連續執政70多年,走出了一條跳出“其興也勃焉,其亡也忽焉”歷史周期率的成功道路,并不斷發展壯大。

中國共產黨經久不衰、蓬勃發展。“中共政權的政治韌性與快速擴張、富有國際競爭力和一體化的經濟,構成了一個明顯異常和不可預測的事件,對全球政治經濟權力分配以及全球關于發展模式的辯論都產生了巨大的潛在沖擊。”[9]為何中國共產黨能夠成功跳出歷史周期率的支配?特別是,面對各種重大風險挑戰,中國共產黨為何不僅沒有被擊垮,反而愈挫愈勇?對此,理論界提出了各種解釋框架,試圖回答中國共產黨長盛不衰之謎。例如,使命型政黨理論認為,中國共產黨是一個使命型政黨,“確立新時期的新使命是中國共產黨追求現代性的關鍵”,“中共的合法性來自其是否能夠兌現向社會作出的承諾”,“執政黨不僅要有使命,更要有能力實現使命”[10]58-59。政績型政黨理論認為,政績支持是執政黨合法性的最重要基礎之一;改革開放后,經濟增長成為中國共產黨執政合法性的重要基礎[11-12]。適應型政黨理論認為,中國共產黨具有很強的適應性,善于根據環境變化及時調整政策目標和政策工具,從而促進整個治理結構與變化了的經濟社會環境緊密融合[13-14]。

與西方政黨非常不同的是,中國共產黨是在應對風險挑戰中創立和壯大的,重大風險挑戰始終伴隨中國共產黨發展的全過程,防范化解重大風險始終貫穿中國革命、建設、改革的各個時期[15-16]。這些風險挑戰形式多種多樣,既有外源型的又有內生型的,既有長期性的又有短期性的,既有全局性的又有局部性的。習近平總書記指出:“我們黨是生于憂患、成長于憂患、壯大于憂患的政黨”[17]156,“敢于斗爭、敢于勝利,是中國共產黨人鮮明的政治品格,也是我們的政治優勢。”[18]2021年2月20日,習近平總書記在黨史學習教育動員大會上特別強調:“我們黨一步步走過來,很重要的一條就是不斷總結經驗、提高本領,不斷提高應對風險、迎接挑戰、化險為夷的能力水平。”[19]16-17

二、韌性政黨:一個新的分析框架

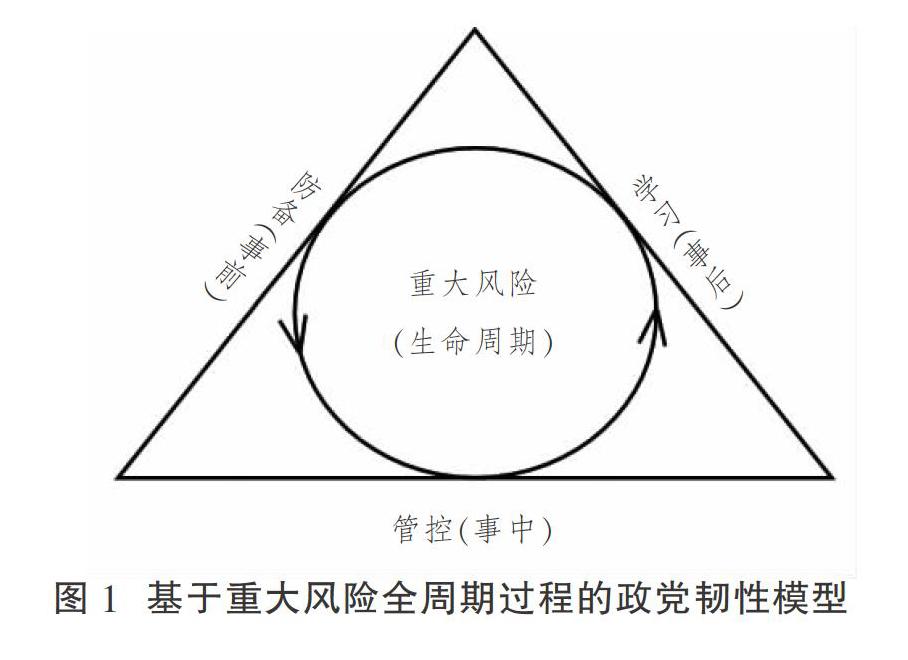

“韌性”(resilience)最初是一個物理學概念,表示材料在塑性變形和斷裂過程中吸收能量的能力,是物體柔軟堅實、不易折斷破裂的性質。韌性越好,則物體發生脆性斷裂的可能性越小。借鑒物理學的“韌性”概念,本文提出政黨韌性模型,把政黨韌性看作重大風險挑戰應對全過程中防備能力、管控能力和學習能力的總和,包括避免或減少重大風險發生、承受和抵御重大風險沖擊以及及時從防控風險中學習提高三個方面。

(一)韌性:對動態沖擊的響應特性

自源起以來,韌性概念經歷了從工程韌性到生態韌性再到演進韌性的認知轉型過程。19世紀中期,韌性概念被運用于機械學,用來描述金屬受到外力作用產生變形后在未斷裂情況下恢復原狀的能力。20世紀50年代,韌性被運用于心理學,用來描述遭受精神創傷后的復原和成長狀態。20世紀70年代初,韌性被運用于系統生態學,用來描述生態系統吸收各類變化以維持穩定狀態的能力。之后,韌性研究逐漸從自然生態學向人類生態學以及城市、經濟、社會、政治、國際關系、災害管理等領域延伸[20-21]。

發源于工程力學的工程韌性,主要指工程系統在受到擾動、偏離既定狀態后恢復到原始狀態的能力,通過工程系統對擾動的抵抗能力以及從故障狀態恢復到正常狀態的速度與程度來衡量。工程韌性強調系統只存在單一平衡狀態,其發展變化是有序、線性的。生態韌性觀點對工程韌性強調系統維持剛性穩定狀態能力的觀點進行了修正,認為系統存在兩種或多種平衡狀態而非單一平衡狀態,其發展變化是復雜、非線性的。韌性不僅能使系統恢復到原始的平衡狀態,而且能使系統在外部擾動作用下從一種平衡狀態轉向另一種平衡狀態。韌性就是系統在不同平衡狀態之間轉化時所能吸收最大擾動量級的能力[22]。社會—生態韌性觀點則進一步拋棄了對系統平衡狀態的追求,關注系統非平衡狀態的發展與演化,要求系統在外部擾動下能夠生存持續,進而塑造循環式動態平衡。社會—生態韌性觀點認為,系統所呈現的是發展變化狀態而非平衡狀態,韌性不僅包括系統承受、抵御和吸收外部擾動以恢復到原始狀態的能力,而且包括系統在應對擾動時持續不斷地學習、創新、適應、改變的能力[23]。

韌性是對沖擊的響應特性。重大沖擊是一個不斷發展變化的全生命周期過程,包括沖擊前、沖擊中、沖擊后三個不同階段;對重大沖擊的響應活動,也相應地包括避免或減少沖擊、承受和抵御沖擊、從沖擊中學習和獲益三個階段。因此,在以往關于承受和抵御(沖擊中階段)沖擊、從沖擊中學習和獲益(沖擊后階段)兩個階段的基礎上,可以把韌性的內容往前擴展至避免或減少沖擊(沖擊前階段)。也就是說,韌性不僅包括面對外界擾動時所具有的承受、抵御、恢復能力以及適應、創新、進步能力,而且包括避免和減少沖擊、為響應沖擊提前做好準備的能力。

(二)政黨韌性:一個防范化解重大風險的全周期過程模型

政黨是一個以執掌或參與政權為主要目標的政治組織。在贏得政權、參與政權或維護政權的過程中,政黨會遇到各種干擾和沖擊,需要應對各種復雜困難局面。能否有效抵御風險挑戰,及時從挫折中吸取經驗教訓,在應對風險考驗中不斷前行,是衡量政黨特別是執政黨能力的重要指標。對中國共產黨這樣一個經常要應對挑戰、克服困難、戰勝風險、破解危局的政黨來說,更需要增強韌性。

根據“沖擊—響應”韌性理論,作為組織機構的政黨需要經常回應作為沖擊的各種風險挑戰;政黨的韌性是對降低沖擊、回應沖擊并從沖擊中獲益的速度、廣度、效度等不同方面的綜合測度。防范化解重大風險是一個包括事前、事中、事后三個環節在內的全生命周期的活動過程;政黨韌性是一個由避免或減少風險挑戰的防備能力、承受和抵御風險挑戰的管控能力、從風險挑戰中獲益和改進的學習能力共同構成的全周期過程性能力(見圖1)。衡量一個政黨是否具有足夠的韌性,就要看這個政黨是否能夠主動防備風險、有效管控風險以及善于從風險中學習。強韌性的政黨,不僅能夠有效承受和抵御重大風險帶來的沖擊,不會被各種困難擊敗,而且能夠最大限度地避免或降低風險,為政黨生存發展創造安全穩定的環境,并善于從應對風險中總結經驗教訓,在挫折中變得越來越強大。

《申鑒·雜言》云:“進忠有三術:一曰防;二曰救;三曰戒。先其未然謂之防,發而止之謂之救,行而責之謂之戒。防為上,救次之,戒為下。”防備、管控、學習分別對應著重大風險全生命周期的三個階段,具有不同的任務要求和目標定位。其中,防備側重“防”,強調從源頭上避免或減少重大風險的發生,并為可能發生的重大風險做好應對準備。防備能力是一種防范力和準備力,強調在重大風險“徹底未發”的常態階段或“將發未發”的孕育階段,通過標本兼治、未雨綢繆來“防備異態”,做到“未病先防”。管控側重“救”,強調在重大風險發生時有效抵御并及時恢復到正常狀態,確保組織的關鍵功能不受根本性影響。越是在短的時間內果斷采取措施,就能越早地控制事態,將危害與損失降到最低程度。管控能力是一種抵抗力和復原力,強調在重大風險已經爆發的僵持階段,通過采取應急處置與救援措施,最大限度地降低危害和損失,來“控制事態”并“恢復常態”,做到“既病防變”。學習側重“戒”,強調在經受重大風險后總結經驗教訓,及時查缺補漏,改進工作。學習能力是一種適應力和調整力,強調在重大風險衰減平息的善后階段,通過亡羊補牢、“吃一塹長一智”來“超越舊常態”“實現新常態”,做到“愈后防復”。

近年來,國內外也有部分學者開始用“韌性”來描述和分析中國共產黨政權。美國達特茅斯學院的馬丁·迪米特羅夫(Martin K. Dimitrov)將中共政權韌性的研究路徑,分為推動經濟改革、包容改革失敗者、建立責任機制、重視意識形態四個方面[24]。哈佛大學的裴宜理(Elizabeth J. Perry)也認同中共政權具有很強的韌性,“能夠創造性地運用從本國豐富的歷史傳統發展而來的各種象征性資源”,這個特質在支持中共政權穩固性方面扮演了主要角色[25]6。2020年7月,哈佛大學肯尼迪政府學院發布的一份題為《理解中國共產黨韌性:中國民意長期調查》的報告認為,民眾的廣泛支持使得中共具有很強的韌性和穩固的執政基礎[26]。

在國內,近年來也有部分學者開始關注中國共產黨的韌性。例如,吳波認為,韌性是中國共產黨的一大政治品質,其內在構成主要包括斗爭性或反抗性、建立在斗爭性基礎上的適應性、犧牲性三個方面[27]。馬曉星把這種能夠積極適應環境變化并有效應對各種危機以不斷延續自身生命的政治能力與特質稱作“政治韌性”,認為中國共產黨的政治韌性主要表現為善于應對各種危機、根據形勢變化采取靈活機動的策略、及時進行自我修復三個方面[28]。還有學者使用“國家韌性”或“國家治理韌性”等概念。例如,周嘉豪、徐紅通過對新中國治水史的政治現象學分析,認為中國的國家韌性依賴于國家政權認同、治理績效、執政理念三個層面的建設[29]。趙玉麗總結認為,自黎安友(Andrew J. Nathan)提出中國政權“韌性”概念之后,圍繞著中國政權韌性產生的原因,理論界形成了中央與地方關系、公共政策體制、官員管理、國家與社會關系四個重要研究視角,分別揭示出地方政府競爭、地方政策實驗、選賢任能的官員管理制度、權威協商式的社會治理體系在中國政權韌性形成中的重要作用[30]。

本文提出的全周期過程韌性模型,是對現有中國共產黨韌性研究成果的繼承與發展。總的來看,現有關于中國共產黨韌性的研究,大多把中國共產黨穩定、發展、進步的各個方面都看作韌性的表現。如此界定使概念過于寬泛,很容易導致各說各話,難于進行有效對話。同時,現有的研究大多采取階段論的觀點,即把韌性主要看作中國共產黨對環境的適應和調整能力,而不是一個全周期的活動過程。政黨韌性過程模型基于重大風險“沖擊—響應”理論,強調中國共產黨的韌性是在全過程應對各種重大風險挑戰中的防備能力、管控能力和學習能力的總和,既要避免或減少重大風險的發生,又要承受和抵御重大風險的沖擊,還要及時從防控風險中學習和提高。

三、中國共產黨應對風險挑戰的基本歷程

中國共產黨創建以來特別是新中國成立70多年來的歷史,是在應對挑戰、克服困難、戰勝風險、破解危局中不斷前行的。在長期的革命、建設、改革過程中,防范化解重大風險始終是中國共產黨爭取政權、鞏固政權,實現不斷發展壯大的一條主線。在領導人民站起來、富起來、強起來的不同歷史時期,重大風險挑戰的表現形態、防范化解重大風險的目標定位、風險防控的具體策略等呈現不同的特點。

(一)1921—1949年:求生存求發展求勝利

在新民主主義革命時期,中國共產黨處在艱難危險的革命戰爭環境中。在領導革命取得勝利的實踐中,以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人特別強調要科學認識風險、有效應對風險,做好應對困難局面的準備,從而確保了中國共產黨在非常復雜困難的環境中能夠求得生存、求得發展、求得勝利。

中國共產黨成立不久,就遭受了國民大革命失敗和第五次反“圍剿”失敗兩次重大挫折。大革命失敗前后,中國共產黨的黨員數量迅速由黨的五大時的5.8萬人銳減到1萬多人,中國共產黨領導的工會會員由大革命高潮時期的280余萬人銳減到幾萬人[31]214。1927年在漢口召開的八七會議,批判和糾正了右傾機會主義錯誤,確定了實行土地革命和武裝起義的正確方針,挽救了中國共產黨和中國革命。1934年10月中旬,由于黨內“左”傾教條主義的錯誤領導和共產國際軍事顧問李德的錯誤指揮,中央革命根據地第五次反“圍剿”斗爭失利,黨中央和中央紅軍被迫實行戰略性轉移,退出中央根據地,進行艱苦卓絕的長征。1935年1月,在長征途中召開的遵義會議,“在極其危急的情況下挽救了黨,挽救了紅軍,挽救了中國革命,成為中國共產黨歷史上一個生死攸關的轉折點”[32]40。

面對革命戰爭年代復雜殘酷的斗爭環境,求生存、求發展、求勝利是中國共產黨的首要目標,應對各種重大風險挑戰是中國共產黨的一項重要工作。1939年10月4日,毛澤東在為中共中央機關刊物《共產黨人》撰寫的發刊詞中指出:“黨的任務是動員群眾克服投降危險、分裂危險和倒退危險,并準備對付可能的突然事變,使黨和革命不在可能的突然事變中,遭受出乎意料的損失。”[33]60210月10日,毛澤東在為中共中央起草的《目前形勢和黨的任務》決定中指出:“抗日統一戰線中的投降危險、分裂危險和倒退危險仍然是當前時局中的最大危險。”“我黨各級領導機關和全體同志,應該提高對當前時局的警覺性,用全力從思想上、政治上、組織上鞏固我們的黨,鞏固黨所領導的軍隊和政權,以準備對付可能的危害中國革命的突然事變,使黨和革命在可能的突然事變中不致遭受意外的損失。”[33]616-6171941年5月8日,毛澤東在為中共中央起草的對黨內的指示中強調:“和國民黨的反共政策作戰,需要一整套的戰術,萬萬不可粗心大意。”“向著最壞的一種可能性作準備是完全必要的,但這不是拋棄好的可能性,而正是為著爭取好的可能性并使之變為現實性的一個條件。這次我們充分地準備著對付國民黨的破裂,就使國民黨不敢輕于破裂了。”[33]782,784

1945年4月23日,黨的七大在延安召開。此時的中國共產黨已經擁有121萬名黨員,國際國內形勢也較為有利。面對大好形勢,毛澤東卻一口氣列舉了可能遭遇的“十七條困難”。他指出:“現在我們要有充分的信心估計到光明,也要有充分的信心估計到黑暗,把各方面都充分估計到。”“我們要把估計放在最困難的基礎上,可能性有兩種,我們要在最壞的可能性上建立我們的政策……如果我們不準備不設想到這樣的困難,那困難一來就不能對付,而有了這種準備就好辦事。”“許多事情是意料不到的,但是一定要想到,尤其是我們的高級負責干部要有這種精神準備,準備對付非常的困難,對付非常的不利情況。”[34]390,388,392 7月22日,毛澤東再次指出:“凡事要設想一切可能的困難……只有對這一切預先想透,有了充分精神準備,并使干部有此種準備,然后才能想出克服困難的辦法,走向光明的前途。”[34]445 10月17日,毛澤東在延安干部會議上又一次談到:“在革命的道路上還有許多障礙物,還有許多困難……我們要承認困難,分析困難,向困難作斗爭。世界上沒有直路,要準備走曲折的路,不要貪便宜。”[35]1163

抗戰勝利后,在國共兩黨談判斗爭中,中國共產黨經受住了重慶談判的風險考驗,為制止內戰、爭取和平不懈努力,同時領導解放區人民做好應對全面內戰的各種準備。1945年8月13日,在日本投降前夕,毛澤東在延安干部會議上作題為《抗日戰爭勝利后的時局和我們的方針》的演講,提醒人民和黨內干部要注意內戰危險。他指出:“必須清醒地看到,內戰危險是十分嚴重的。”“在黨的七次代表大會以前、七次代表大會中間和七次代表大會以后,我們曾經進行了相當充分的工作,喚起人民對于內戰危險的注意,使全國人民、我們的黨員和軍隊,早有精神準備。這一點很重要,有這一點和沒有這一點是大不相同的。”[35]1125-1126

1949年6月15日,毛澤東在新政治協商會議籌備會上的講話中仍不忘提醒:“帝國主義者及其走狗中國反動派對于他們在中國這塊土地上的失敗,是不會甘心的。他們還會要互相勾結在一起,用各種可能的方法,反對中國人民……所有這些,我們都必須充分地估計到。我們決不可因為勝利,而放松對于帝國主義分子及其走狗們的瘋狂的報復陰謀的警惕性,誰要是放松這一項警惕性,誰就將在政治上解除武裝,而使自己處于被動的地位。”[35]1465

同時,在革命勝利前夕,毛澤東就已將視線投向中國共產黨在全國執政后如何經受住考驗的重大問題。在延安整風運動期間,毛澤東將郭沫若的《甲申三百年祭》列為整風文件,要求全黨干部深刻汲取李自成政權敗亡的教訓。1949年3月,在黨的七屆二中全會上,毛澤東告誡全黨要牢記“兩個務必”(務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風,務必使同志們繼續地保持艱苦奮斗的作風),強調全黨在勝利面前要保持清醒頭腦,在奪取全國政權后要經受住執政的考驗。3月23日,在中共中央機關和中國人民解放軍總部離開西柏坡進駐北京時,毛澤東同周恩來談“進京趕考”問題,期待全黨能夠經受住執政后各種誘惑和風險的考驗。毛澤東告誡全黨:“我們決不當李自成,我們都希望考個好成績。”[36]647

(二)1949—1978年:維護國家主權和安全

新中國成立后,中國共產黨成為領導人民、掌握全國政權的執政黨。“執政黨的地位,使我們黨面臨著新的考驗。”[37]214尤其是在新中國成立后的頭幾年,世情、國情、黨情發生深刻變化,剛剛在全國執政的中國共產黨和新生的人民政權遭遇了多方面的困難。以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人以高度的歷史責任感和使命感,就如何增強危機意識、有效防范化解重大風險、維護國家主權和安全進行了有益探索。

從表現形態來看,這一階段我國面臨的重大風險大都是事關中國共產黨執政安全,事關國家主權、領土完整和國家安全的全局性重大風險,涵蓋政治、經濟、軍事、外交、意識形態、社會等各個領域。在此期間,我國承受和抵御的重大風險主要包括:新中國成立初期的財經危機、蘇共二十大和“波匈事件”引起的國內社會異動、1959—1961年國民經濟嚴重困難、“文化大革命”以及抗美援朝戰爭、中印邊境沖突、中蘇珍寶島沖突等戰事。

從風險防控策略來看,主要是針對最壞的情況做好充分準備,維護和鞏固國家主權和安全。在全國黨代會和其他場合,黨和國家領導人頻繁提及“問題”“困難”“風險”等,要求全黨做好應對非常困難和不利情況的準備。毛澤東多次強調要從最壞的可能性來部署工作——“不論任何工作,我們都要從最壞的可能性來想,來部署。”[38]404“總要估計到有兩種可能性。除了好的可能性,還有一種壞的可能性。”[39]1901957年11月18日,毛澤東就世界戰爭問題談到:“現在還要估計一種情況,就是想發動戰爭的瘋子,他們可能把原子彈、氫彈到處摔。他們摔,我們也摔,這就打得一塌糊涂,這就要損失人。問題要放在最壞的基點上來考慮。”[39]3261959年11月12日,毛澤東針對帝國主義國家對中國的和平演變時說道:“對于這樣一個問題,我們必須要有所警惕。‘凡事預則立,不預則廢。在中國歷史上,老子打下的江山被兒子斷送掉的,例子很多嘛!歷史的教訓必須引起我們的高度注意,我們的黨將來會不會變質?杜勒斯的預言會不會在不久的哪一天在中國實現?這是很難預料的。建國10年了,我們從現在起就要講這個問題,要引起全黨和全國人民的極大警惕。”[40]34

隨著內外部環境的變化,中國共產黨在此期間高度關注最高領導層的安全問題。黨的八大決定中央委員會增設副主席和常委,中央書記處增設總書記和候補書記。1956年8月22日,毛澤東在黨的七屆七中全會第一次會議上就此作了說明:“主要為了國家的安全,為了工作有利,準備設幾層屏障。”[41]1251956年9月13日,毛澤東在黨的七屆七中全會第三次會議上再次談到:“對于我們這樣的大黨,這樣的大國,為了國家的安全、黨的安全,恐怕還是多幾個人為好。”[42]

20世紀50年代末60年代初,我國的周邊環境日益復雜,國際緊張局勢不斷加劇。毛澤東預估帝國主義發動侵略戰爭的最壞可能,作出了進行“三線”建設的戰略決策。1961年8月,毛澤東就世界大戰談到:“說世界大戰不打,但也可能打,就這么兩條”,“就是說做壞的方面的準備,這么做好了準備,也許可以不打。帝國主義反對我們,如果我們都睡覺,那是很危險的”[43]470-471。1964年8月美國轟炸北部灣事件發生后,毛澤東提出要準備帝國主義可能發動侵略戰爭,立足于早打、大打、打核戰爭。1964年10月30日,中央工作會議通過并下發了國家計委提出的《1965年計劃綱要(草案)》,提出了“采取多快好省的方法,在縱深地區建立起一個工農業結合的、為國防和農業服務的比較完整的戰略后方工業基地”的三線建設總目標[44]277。1965年,全國基本建設總投資共134億元(中央投資89.7億元,地方投資44.3億元),其中用于三線建設的高達42億元,占總投資的約三分之一;在初步安排的690個大中型項目中,三線占187個,占總項目的近三分之一[45]。

(三)1978—2012年:處理改革發展穩定關系

以黨的十一屆三中全會為標志,我國開啟了被稱為“中國的第二次革命”的改革,以經濟建設為中心成為全國工作重心,我國進入社會主義現代化建設新時期。改革開放以來,我國經濟持續快速增長,但同時也出現了一些突出的矛盾和問題。中國共產黨把風險意識運用于改革開放實踐中,強調要正確處理改革、發展、穩定的關系,妥善應對政治風險、經濟風險、社會風險,為經濟社會發展創造和諧安定的環境。在此期間,我國應對的重大風險主要包括:1997年亞洲金融危機和2008年國際金融危機,1999年南斯拉夫大使館被炸、2001年中美南海撞機等重大外交和軍事危機,1998年長江特大洪災、2003年非典疫情、2008年南方低溫雨雪冰凍災害和汶川特大地震等重大自然災害和嚴重疫情。

從風險的表現形態來看,隨著國際形勢趨于緩和以及黨和國家工作重心轉移到經濟建設上來,這個階段我國出現的重大風險主要表現為發展型風險,同時外源型風險對我國的影響不斷增大。“現代性孕育著穩定,而現代化過程卻滋生著動亂”,“不僅社會和經濟現代化產生政治動亂,而且動亂的程度還與現代化的速度有關”[46]31,35。鄧小平深刻地認識到,在改革開放不斷推進、中國積極參與經濟全球化的過程中,必然會面臨很多風險挑戰。他明確指出,改革“是天翻地覆的事業,是偉大的實驗,是一場革命”,必然“要冒很大風險”[47]156,130。改革開放以來,我國經濟總體上保持了持續高速增長態勢,處在一個由窮到富、將富未富的歷史階段。在經濟快速發展的同時,我國逐漸進入一個風險多發易發并發的時期,危及政治穩定、經濟穩定、社會穩定的因素以及來自境外的干擾和沖擊明顯增多。

從工作定位來看,防范化解重大風險的主要目標是維護政治安定、經濟安全和社會穩定,為改革發展保駕護航。改革開放后,“市場化推進帶來生產資料所有制和分配方式的變化,打破了原有相對均衡的社會利益格局,由此產生的社會不穩定事件讓社會穩定成為迫切任務。”[48]同時,西方資本主義國家采取“和平演變”戰略,試圖顛覆社會主義國家政權。對此,黨的幾代領導人形成了與時代特點相適應的穩定觀。鄧小平提出了“穩定壓倒一切”的穩定觀,強調中國要實現四個現代化,必須有一個安定團結的政治局面,必須有領導有秩序地進行建設。鄧小平指出:“中國的問題,壓倒一切的是需要穩定”[47]284,“沒有安定團結的政治環境,沒有穩定的社會秩序,什么事也干不成。穩定壓倒一切”[47]331。以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人提出了改革是動力、發展是目標、穩定是前提的改革發展穩定“三位一體”論。以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人將穩定升華為構建社會主義和諧社會與和諧世界。

從工作要求來看,主要是增強憂患意識,提前準備好對策,妥善應對各種復雜情況,同時總結經驗教訓,變挑戰沖擊為寶貴財富。鄧小平多次強調:“我們要把工作的基點放在出現較大的風險上,準備好對策。這樣,即使出現了大的風險,天也不會塌下來。”[47]267他還強調,要在改革開放中積累駕馭風險的經驗,增強駕馭風險的本領——“改革開放越前進,承擔和抵抗風險的能力就越強。”[47]364江澤民反復強調,要不斷增強駕馭市場經濟、應對復雜局面、總攬全局等能力,全面推進黨的建設,加強黨的執政能力。他指出:“我們必須繼續圍繞在新的歷史條件下建設一個什么樣的黨和怎樣建設黨這個基本問題,進一步解決提高黨的執政能力和領導水平、提高拒腐防變和抵御風險能力這兩大歷史性課題。”[49]272進入21世紀,胡錦濤在深刻分析國內外形勢的基礎上,把提高防控風險能力作為加強黨的執政能力建設的重要內容。他強調:“加強黨的執政能力建設,要在實踐中特別是要在關鍵時刻和應對突發事件的實踐中來推進。”[50]12黨的十六屆三中全會指出,要“建立健全各種預警和應急機制,提高政府應對突發事件和風險的能力”[51]479。黨的十七大報告指出:“要奮斗就會有困難有風險。我們一定要居安思危、增強憂患意識。”[52]54 2011年7月1日,胡錦濤在慶祝建黨90周年大會上的講話中,首次明確提出黨面臨著“四大危險”(精神懈怠的危險、能力不足的危險、脫離群眾的危險、消極腐敗的危險)[53]528。

在總結經驗教訓、從錯誤和挫折中學習方面,針對改革開放以來國內外出現的新情況新挑戰,鄧小平、江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人強調要及時總結評估,提高駕馭復雜局面的能力。以美國為首的西方發達國家對中國“制裁”、東歐劇變和蘇聯解體等一系列事件發生后,鄧小平提出要正確判斷形勢,善于把握機遇。他反復強調:“要冷靜、冷靜、再冷靜,埋頭實干,做好一件事,我們自己的事。”[47]321針對東歐劇變的教訓,鄧小平突出強調要抓好中央高層的團結和建設,“中國問題的關鍵在于共產黨要有一個好的政治局,特別是好的政治局常委會。只要這個環節不發生問題,中國就穩如泰山。”[47]365針對暴露出的黨的組織軟弱渙散、有的黨員政治敏銳性不強的問題,1989年中共中央政治局會議通過了《中共中央關于加強黨的建設的通知》,要求“各級黨委必須按照黨的基本路線的要求,聚精會神地抓黨的建設,下決心解決好當前黨的建設中的迫切問題。”[54]588針對暴露出的貪污腐敗、一些黨組織和黨員干部嚴重脫離群眾的問題,鄧小平強調:“要整好我們的黨,實現我們的戰略目標,不懲治腐敗,特別是黨內的高層的腐敗現象,確實有失敗的危險。”[47]3131990年3月12日,黨的十六屆三中全會審議通過了《中共中央關于加強黨同人民群眾聯系的決定》。

(四)2012—2021:堅持統籌發展和安全

黨的十八大以來,中國特色社會主義進入新時代,我國發展進入新的歷史方位。在持續推進社會主義現代化國家建設的進程中,面對錯綜復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,習近平總書記提出了堅持統籌發展和安全的重要論斷,向全黨發出了防范化解重大風險的戰斗號角,就為什么要防范化解重大風險、防范化解哪些重大風險、如何防范化解重大風險作出戰略部署。

從表現形態來看,這一階段我國面臨的重大風險呈現更加多元復雜、連鎖聯動的特點。黨的十八大報告提出“進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭”,構成黨中央治國理政科學體系的歷史基座[55]。黨的十八大以來,世界處在百年未有之大變局,我國處在由大向強、將強未強的歷史階段,戰略機遇期與風險高發期相互交織,各種重大風險更加復雜多樣。習近平總書記在不同場合、從不同角度多次強調,我們正在進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭,要不斷提高應對風險、迎接挑戰、化險為夷的能力水平。他指出:“我們今天開放發展的大環境總體上比以往任何時候都更為有利,同時面臨的矛盾、風險、博弈也前所未有”[56]24“當前和今后一個時期,我們在國際國內面臨的矛盾風險挑戰都不少,決不能掉以輕心。”[56]39“未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰,甚至會遇到難以想象的驚濤駭浪。”[2]23“要增強憂患意識、居安思危,時刻準備進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭,知危圖安,盡職盡責、勇于擔責,著力破解突出矛盾和問題,有效防范化解各種風險。”[17]16進入2020年,中央作出了“當前和今后一個時期,我國發展仍然處于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化”的戰略判斷,強調要善于在危機中育新機、于變局中開新局。同時,黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央提出了“風險綜合體”的概念,強調要高度關注重大風險之間的連鎖聯動效應,避免風險傳導、耦合、演變、升級。習近平總書記指出:“各種風險往往不是孤立出現的,很可能是相互交織并形成一個風險綜合體。”[57]82“要高度重視并及時阻斷不同領域風險的轉化通道,避免各領域風險產生交叉感染,防止非公共性風險擴大為公共性風險、非政治性風險蔓延為政治風險。”[58]97

從工作定位來看,堅持總體國家安全觀、防范化解重大風險,成為各級黨委、政府和領導干部的政治職責。2014年4月15日,習近平總書記在主持召開中央國家安全委員會第一次會議時,首次正式提出總體國家安全觀,作為“新形勢下維護和塑造中國特色大國安全的強大思想武器”[59]。2015年10月29日,習近平總書記在黨的十八屆五中全會第二次全體會議上指出:“我們必須把防風險擺在突出位置,‘圖之于未萌,慮之于未有,力爭不出現重大風險或在出現重大風險時扛得住、過得去。”[60]黨的十九大報告提出了“帶領人民有效應對重大挑戰、抵御重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾,必須進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭”的重要論斷,把“堅持總體國家安全觀”列為新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略之一,把“統籌發展和安全,增強憂患意識,做到居安思危”列為中國共產黨治國理政的一個重大原則,把“駕馭風險”作為增強執政本領的八個方面之一,把“防范化解重大風險”擺在三大攻堅戰的首位。2019年1月21日,習近平總書記在省部級主要領導干部堅持底線思維著力防范化解重大風險專題研討班開班式上講話強調:“防范化解重大風險,是各級黨委、政府和領導干部的政治職責,大家要堅持守土有責、守土盡責,把防范化解重大風險工作做實做細做好。”[58]223黨的十九屆五中全會將“統籌發展和安全”列為“十四五”時期我國經濟社會發展指導思想的重要內容和經濟社會發展必須遵循的原則,強調“注重防范化解重大風險挑戰,實現發展質量、結構、規模、速度、效益、安全相統一”[61]26。2021年1月11日,習近平總書記在省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班開班式上的講話中,強調要從憂患意識把握新發展理念——“隨著我國社會主要矛盾變化和國際力量對比深刻調整,我國發展面臨的內外部風險空前上升,必須增強憂患意識、堅持底線思維,隨時準備應對更加復雜困難的局面。”[62]

從工作策略來看,主要是以底線思維為科學方法,推動重大風險具體化和防范化解重大風險工作的操作化。底線思維是指以底線為基本導向,估算可能出現的最壞情況,調控事物朝著預定目標發展的一種思維方法。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央開始繪制我國在發展過程中可能面臨的重大風險圖譜。2015年10月29日,習近平總書記在黨的十八屆五中全會第二次全體會議上講話指出:“我們面臨的重大風險,既包括國內的經濟、政治、意識形態、社會風險以及來自自然界的風險,也包括國際經濟、政治、軍事風險等。”[57]812016年1月18日,習近平總書記在省部級主要領導干部學習貫徹十八屆五中全會精神專題研討班開班式的講話中,從四個方面分析了中國搞開放發展所面臨的風險挑戰。黨的十九大報告強調:“堅決戰勝一切在政治、經濟、文化、社會等領域和自然界出現的困難和挑戰。”[58]132018年1月5日,習近平總書記在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神研討班開班式上,列舉了8個方面16個具體風險[63]。在2019年1月21日舉辦的省部級主要領導干部專題研討班開班式上,習近平總書記強調著力防范化解政治、意識形態、經濟、對美經貿斗爭、科技、社會、外部環境、黨的建設等重點領域的重大風險。中央黨史和文獻研究院2020年編輯出版的《習近平關于防范風險挑戰、應對突發事件論述摘編》,重點論述了政治、意識形態、經濟發展、科技、社會穩定、生態、生物安全、外部環境、黨的建設、重大公共衛生等重點領域的重大風險[17]。

四、基本結論:打造一個善于防范化解重大風險的韌性政黨

在長期的革命、建設、改革過程中,中國共產黨遇到的艱難險阻和風險挑戰是世界上其他政黨不能比擬的。雖然歷經磨難,但中國共產黨不僅沒有被壓垮,反而愈挫愈勇。中國共產黨之所以能夠由小變大、由弱變強,首先在于它是一個強韌性的政黨,面對各種重大風險挑戰善于主動進行防范準備、有效進行管控處理、及時進行學習改進,從而能夠從挫折中奮起,在逆境中前行。

(一)主動防備風險:堅持底線思維,做足長期準備

堅持底線思維,設定最壞情況,做足長期準備,是防范化解重大風險的前提和基礎。“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘亂。”堅持底線思維,要求我們增強憂患意識、風險意識、責任意識,開展重大風險情景構建,客觀設定最大假想敵,采取有效的防備措施,立足最低點、爭取最大期望值,做到有備無患、遇事不慌,牢牢把握主動權。

堅持底線思維,做足長期準備,是中國共產黨的重要思想方法、工作方法、領導方法,也是中國共產黨防范化解重大風險的一項基礎性、前瞻性、戰略性工作。黨和國家領導人都強調要準確把握國際國內大勢,增強憂患意識、風險意識、責任意識,針對各種復雜情況提前準備好對策。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央反復強調,在各項工作中要堅持底線思維,增強憂患意識,有效應對前進道路可能出現的各種“狂風暴雨”“驚濤駭浪”“全局性風險”,避免在根本性問題上出現顛覆性錯誤。習近平總書記強調:“增強憂患意識、防范風險挑戰要一以貫之。”[58]69底線思維被列為領導干部必須掌握的科學思維方法之一;“統籌發展和安全,增強憂患意識,做到居安思危”,被列為中國共產黨治國理政的一個重大原則;“駕馭風險”成為增強執政本領的重要內容,“應急處突”成為提高領導干部解決實際問題能力的重要方面。

從工作方法來看,通過形勢分析和任務規劃機制,中國共產黨形成了主動防范而不是被動應付的風險防控工作模式。中國共產黨會定期對面臨的國際國內形勢和社會主要矛盾進行研判,全方位辨識未來一段時間內可能出現的各種風險挑戰,有針對性地作出總體部署并制定具體工作方案,趨利避害,既努力避免或減少重大風險發生,又積極做好應對重大風險來襲的準備,從而牢牢把握工作主動權。改革開放以來,中國共產黨先后作出了“和平與發展是當今世界的兩大主題”,“中國正處于發展的戰略機遇期”,“我國發展仍然處于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化”等戰略判斷。同時,黨的十八大以來,中國共產黨對各種各樣的重大風險進行具體化、類型化,全面開展重大風險情景構建和模擬演練,進一步夯實應對復雜困難局面的思想基礎和工作基礎。

(二)有效管控風險:堅持舉國動員,抵御重大沖擊

管控風險的過程,是一個承受和抵御擾動,維持系統的基本職能不受根本性影響,并很快從擾動中恢復正常狀態的過程。能否有效管控風險,是對政黨重大危機研判力、決策力、執行力的綜合考驗,是對執政黨緊急組織動員能力的基本檢驗。有效管控風險,要求決策者不斷提高應急處突的見識和膽識,臨危不亂,掌控局勢,見機而為,有效掌控局勢、化解危機。

作為一個在腥風血雨、槍林彈雨中走來的政黨,中國共產黨面對重大風險具有超強的組織領導能力,經常通過準軍事化行動的方式開展運動式治理,在短時間內有效控制復雜局面。與西方國家依托于韋伯式科層制的治理結構相比,中國特色黨政治理結構具有獨特的結構構成和運行功能[64]。中國特色社會主義制度“具有非凡的組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力,能夠充分發揮集中力量辦大事、辦難事、辦急事的獨特優勢”[65]19。面對重大風險,中國共產黨“善于發現和把握主要矛盾,在此基礎上謀劃并制定相應的戰略和策略,既注重原則的堅定性,又把握了策略的靈活性,從而能夠科學地配置和利用各種資源,極大地提高了化解危局和困境的效率”[66]304。依托嚴密的組織體系和深厚的群眾基礎,中國共產黨形成了在黨的集中統一領導下,自上而下戰略決策部署和自下而上群眾廣泛參與相結合的風險管控模式,從而能夠在短時間內迅速高效地控制局勢、化解危機。

一方面,黨中央統攬全局,對重大風險事態及時作出研判,把重大風險管控列為各級黨委政府的“當務之急”和各項工作的“重中之重”,提出風險管控的總體要求并通過強大的組織體系自上而下快速高效地貫徹落實。例如,面對1989年西方國家施加各種“制裁”的困局,鄧小平提出了“冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、善于守拙、決不當頭、抓住機遇、有所作為”的國際戰略方針,江澤民提出并實行了“堅持原則,利用矛盾,廣交朋友,多做工作,打破制裁,避免孤立”的方針政策,打破了西方國家對中國的“制裁”,穩住了改革發展的大局。在2003年抗擊非典過程中,中央提出了“沉著應對、措施果斷,依靠科學、有效防治,加強合作、完善機制”的總體要求,確定了“早發現、早報告、早隔離、早治療”的措施,制定了“就地預防、就地觀察、就地治療”的原則,提出了“提高治愈率、降低病死率”的要求,國務院和各級地方政府成立了防治非典指揮部,確保防治非典工作在短時間內取得階段性重大勝利。

另一方面,通過實施舉國動員,中國共產黨善于發動管控風險的人民戰爭,變防范化解重大風險為全黨全社會的共同意志、共同行動。“處于現代化之中的政治體系,其穩定取決于其政黨的力量,而政黨強大與否又要視其制度化群眾支持的情況,其力量正好反映了這種支持的規模及制度化的程度。”[46]377群眾路線是中國共產黨在長期革命斗爭中形成的優良傳統,是新民主主義革命的三大法寶之一。中國特色社會主義制度具有全國一盤棋、集中力量辦大事的制度優勢,能夠舉全國之力,構筑起防范化解重大風險的人民防線,形成全民參與、群防群控、萬眾一心、眾志成城的格局。中國共產黨領導下的防范化解重大風險行動,經常被稱為“人民戰爭”。例如,2020年新冠肺炎疫情發生后,我國“在全國范圍內實施史無前例的大規模公共衛生應對舉措,通過超常規的社會隔離和靈活、人性化的社會管控措施,構建聯防聯控、群防群控防控體系,打響抗擊疫情人民戰爭,通過非藥物手段有效阻斷了病毒傳播鏈條”[67]43。

(三)及時從風險中學習:堅持全面反思,變教訓為財富

從風險中學習是一個評估應對過程、總結經驗教訓、提出改進措施,從而變危機為轉機的過程。美國政策科學家約翰·金通(John W. Kingdon)把重大災難等引發的政策反應階段,稱為觸發重大變革的“政策之窗”[68]。美國學者托馬斯·伯克蘭(Thomas Birkland)研究指出,那些突然發生的、不可預知的“焦點事件”,能夠促進公共政策討論,進而推動政策議程改革[69]。發生重大災難,引起社會普遍關注,進而迫使決策者迅速調整議程,回應社會需求,被認為是我國公共政策議程設置的基本模式之一[70]。風險防控的過程,是一個發現問題、分析問題、解決問題的過程。從風險中學習處于承上啟下的位置,它既是風險管控工作的結束,又是新一輪風險防備工作的開始。重大風險是全社會最好的學習機會,我們應當比平時學得更多、學得更快、學得更好。

善于從風險中學習,在挫折中奮起,變“壞事”為“好事”,變教訓為財富,是中國共產黨人面對重大風險的基本態度,也是中國共產黨建設學習型馬克思主義執政黨的重要內容。毛澤東指出:“錯誤和挫折教訓了我們,使我們比較地聰明起來了,我們的事情就辦得好一些。任何政黨,任何個人,錯誤總是難免的,我們要求犯得少一點。犯了錯誤則要求改正,改正得越迅速,越徹底,越好。”[35]1480鄧小平強調:“過去的成功是我們的財富,過去的錯誤也是我們的財富。”“歷史上成功的經驗是寶貴財富,錯誤的經驗、失敗的經驗也是寶貴財富。”[47]272,234習近平總書記深刻地指出:“前事不忘,后事之師。一個馬克思主義政黨對自己的錯誤所抱的態度,是衡量這個黨是否真正履行對人民群眾所負責任的一個最重要最可靠的尺度。我們黨對自己包括領袖人物的失誤和錯誤歷來采取鄭重的態度,一是敢于承認,二是正確分析,三是堅決糾正,從而使失誤和錯誤連同黨的成功經驗一起成為寶貴的歷史教材。”[71]12

面對重大風險,中國共產黨建立了制度化的反思學習機制。每次重大風險防控工作結束后,中國共產黨通常會進行調查評估,總結經驗教訓,提出改進工作的建議,從而“吃一塹長一智”,把重大風險防控過程變為推動事業發展的“政策之窗”。例如,黨的十一屆三中全會實現了撥亂反正,開啟了改革開放的歷史新時期;2003年的非典疫情凸顯了我國經濟發展和社會發展不夠協調、應急管理體系不健全等問題,推動中國共產黨提出“科學發展觀”重大戰略思想,同時開啟了中國全面推進應急管理體系建設的“政策之窗”[72];2020年發生的新冠肺炎疫情,推動了我國改革完善疾病預防控制體系,建設平戰結合的重大疫情防控救治體系,健全應急物資保障體系。 [Reform]

參考文獻

[1]習近平.在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話[J].求是,2021(14):4-14.

[2]習近平.在慶祝改革開放40周年大會上的講話[M].北京:人民出版社,2018.

[3]《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》輔導讀本[M].北京:人民出版社,2019.

[4]加強政治建設提高政治能力堅守人民情懷? 不斷提高政治判斷力政治領悟力政治執行力[N].人民日報,2020-12-26(001).

[5]季思.“中國共產黨是世界上執政成就最輝煌的政黨”——國際社會眼中的中共執政70年[J].時事報告,2019(10):54-56.

[6]葉書宏.“中國策”:中國共產黨長期執政的世界解讀[J].黨員文摘,2018(1):4-5.

[7]黃炎培.八十年來:黃炎培自述[M].上海:文匯出版社,2000.

[8]高新軍.一黨執政有七十年的周期律嗎[J].中國改革,2006(10):53-55.

[9]PERRYE J, et al. Mao's invisible hand: the political foundations of adaptive governance in China[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

[10]鄭永年.大趨勢——中國下一步[M].北京:東方出版社,2019.

[11]龍太江,王邦佐.經濟增長與合法性的“政績困局”——兼論中國政治的合法性基礎[J].復旦學報(社會科學版),2005(3):169-175.

[12]林尚立.在有效性中累積合法性:中國政治發展的路徑選擇[J].復旦學報(社會科學版),2009(2):46-54.

[13]SHAMBAUGH D. China's Communist Party: atrophy adaptation[M]. Berkeley: University of California Press, 2008.

[14]DICKSON B J. The dictator's dilemma: The Chinese Communist Party's strategy for survival[M]. New York: Oxford University Press, 2016.

[15]柳建輝,等.百煉成鋼:中國共產黨應對重大困難與風險的歷史經驗[M].北京:人民出版社,2017.

[16]曹普.百煉成鋼:中國共產黨如何應對危局和困境[M].北京:中共中央黨校出版社,2017.

[17]中共中央黨史和文獻研究院.習近平關于防范風險挑戰、應對突發事件論述摘編[M].北京:中央文獻出版社,2020.

[18]習近平.在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作時的講話[J].求是,2020(10):4-11.

[19]習近平.在黨史學習教育動員大會上的講話[M].北京:人民出版社,2017.

[20]邵亦文,徐江.城市韌性:基于國際文獻綜述的概念解析[J].國際城市規劃,2015(2):48-54.

[21]徐耀陽,李剛,崔勝輝,等.韌性科學的回顧與展望:從生態理論到城市實踐[J].生態學報,2018(15):5297-5304.

[22]HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(4): 1-23.

[23]BOYD E, et al. Adapting institutions: governance, complexity and social-ecological resilience[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.

[24]DIMITROV M K. Understanding communist collapse and resilience[C]. Dimitrov M K, ed. Why Communism did not collapse: understanding authoritarian regime resilience in Asia and Europe?, New York: Cambridge University Press, 2013: 3-39.

[25]裴宜理(Elizabeth J. Perry).“序”.閻小駿:中國何以穩定:來自田野的觀察與思考[M].北京:中國社會科學出版社,2017.

[26]CUNNINGHAM E, SAICH A, TURIEL J. Understanding CCP resilience: surveying Chinese public opinion through time[R/OL] (2020-07-01)[2021-07-15].https://www.hks.harvard.edu/publications/understanding-ccp-resilience-surveying-chinese-public-opinion-through-time.

[27]吳波.韌性:中國共產黨的政治品質[J].中國特色社會主義研究,2020(4):21-30.

[28]馬曉星.政治韌性:加強黨的長期執政能力建設的重要視角[J].理論探索,2020(6):54-60.

[29]周嘉豪,徐紅.構建國家韌性:新中國治水史的政治現象學分析[J].天府新論,2020(2):85-96.

[30]趙玉麗.中國國家治理“韌性”研究的分析與展望[J].理論月刊,2020(5):37-47.

[31]中共中央黨史研究室一室.中國共產黨歷史:上卷[M].北京:中共黨史出版社,2011.

[32]本書編寫組.中國共產黨90年學習讀本[M].北京:人民出版社,2011.

[33]毛澤東選集:第二卷[M].北京:人民出版社,1991.

[34]毛澤東文集:第三卷[M].北京:人民出版社,1996.

[35]毛澤東選集:第四卷[M].北京:人民出版社,1991.

[36]中共中央文獻研究室.毛澤東思想年編(1921—1975)[M].北京:中央文獻出版社,2011.

[37]鄧小平文選:第一卷[M].北京:人民出版社,1994.

[38]毛澤東文集:第六卷[M].北京:人民出版社,1999.

[39]毛澤東文集:第七卷[M].北京:人民出版社,1999.

[40]邸延生.“文革”前夜的毛澤東[M].北京:新華出版社,2006.

[41]石仲泉,沈正樂,楊先材,等.中共八大史[M].北京:人民出版社,1998.

[42]逄先知,金沖及.毛澤東傳(1949—1976)(上)[M].北京:中央文獻出版社,2003.

[43]中華人民共和國外交部,中央文獻研究室.毛澤東外交文選[M].北京:中央文獻出版社,世界知識出版社,1994.

[44]姜廷玉.新中國國防和軍隊建設60年[M].北京:黨建讀物出版社,2009.

[45]陳東林.三線建設決策的確立[J].黨史文苑,2008(5):42-43.

[46]薩繆爾·亨廷頓.變化社會中的政治秩序[M].王冠華,等,譯.上海人民出版社,2008.

[47]鄧小平文選:第三卷[M].北京:人民出版社,1993.

[48]何艷玲.中國行政體制改革的價值顯現[J].中國社會科學,2020(2):25-45.

[49]江澤民文選:第三卷[M].北京:人民出版社,2006.

[50]胡錦濤.論構建社會主義和諧社會[M].北京:中央文獻出版社,2013.

[51]十六大以來重要文獻選編(上)[M].北京:中央文獻出版社,2005.

[52]中國共產黨第十七次全國代表大會文件匯編[M].北京:人民出版社,2007.

[53]胡錦濤文選:第三卷[M].北京:人民出版社,2016.

[54]十三大以來重要文獻選編(中)[M].北京:人民出版社,1991.

[55]尚慶飛.“新的歷史特點論”:黨中央治國理政科學體系的歷史基座[J].中國社會科學,2017(4):5-16.

[56]習近平.在省部級主要領導干部學習貫徹黨的十八屆五中全會精神專題研討班上的講話[M].北京:人民出版社,2016.

[57]習近平談治國理政:第二卷[M].北京:外文出版社,2017.

[58]習近平談治國理政:第三卷[M].北京:外文出版社,2020.

[59]鐘國安.以習近平總書記總體國家安全觀為指引譜寫國家安全新篇章[J].求是,2017(8):11-15.

[60]習近平.在黨的十八屆五中全會第二次全體會議上的講話(節選)[J].求是,2016(1):3-10.

[61]中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議文件匯編[M].北京:人民出版社,2020.

[62]習近平.把握新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局[J].求是,2021(9):4-18.

[63]習近平.構建起強大的公共衛生體系? 為維護人民健康提供有力保障[J].求是,2020(18):4-11.

[64]王浦劬,湯彬.當代中國治理的黨政結構與功能機制分析[J].中國社會科學,2019(9):4-24.

[65]習近平.在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上的講話[M].北京:人民出版社,2020.

[66]吳永.困境與危局——延安時期中國共產黨應對危機研究[M].北京:人民出版社,2014.

[67]中華人民共和國國務院新聞辦公室.抗擊新冠肺炎疫情的中國行動(2020年6月)[M].北京:人民出版社,2020.

[68]KINGDON J W. Agenda, alternatives and public policies(2nd edition)[M]. New York: Harper Collins, 1995.

[69]BIRKLAND T. After disaster: agenda setting, public policy and focusing events[M]. Washington DC: Georgetown University Press, 1997.

[70]王紹光.中國公共政策議程設置的模式[J].中國社會科學,2006(5):86-99.

[71]習近平.在紀念毛澤東同志誕辰120周年座談會上的講話[M].北京:人民出版社,2013.

[72]鐘開斌.國家應急管理體系:框架構建、演進歷程與完善策略[J].改革,2020(6):5-18.

The Basic Course and Main Experience of the Communist Party of China in Dealing with Risks and Challenges in the Past 100 Years

ZHONG Kai-bin

Abstract: All kinds of major risks and challenges accompany the whole process of the development and growth of the Communist Party of China(CPC). Preventing and resolving major risks is the primary task of the survival and development of the CPC. Based on the research perspective of party resilience, this paper constructs a full cycle model of "prevention, control and learning" to prevent and resolve major risks, so as to reveal the mystery of the long-term prosperity of the CPC. In different historical periods of leading revolution, construction and reform, the CPC has faced different manifestations of major risks, different target orientations and action strategies for preventing and resolving major risks. It has successively experienced the process of preventing and resolving major risks with the following core objectives: seeking survival and development for victory, safeguarding national sovereignty and security, correctly handling the relationship between reform, development and stability, adhere to overall development and security. The reason why the CPC can continue to develop and grow in a difficult and complex environment is that it is a resilient party. In the face of various major risks and challenges, it is good at taking the initiative to prepare for prevention, effectively manage and control, and timely learn and improve.

Key words: resilient party; risk management; governing the country