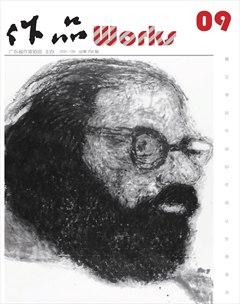

須彌(短篇小說)

王子伊

推薦語:唐錚(中國人民大學)

我至今訝異于一個19歲的小女孩竟能寫下如此干凈的語言。

閱讀時,我感覺心里有水在漏。流光了,再盛進來更清澈的。一次又一次的付諸東流,一次又一次竹籃打水,我也變得越來越潔凈澄澈。

這篇文字像一場云霧彌漫的大夢,由夢出發,又回到夢,“大夢幾輾轉,于荒荒孽海前伏身,磕碎了故山的鐘聲”。在作者充滿濃濃古意的語句中,我卻看到了博爾赫斯的影子,“我們夢想世界,把它夢想成空間中的堅實和無處不在及時間中的不可改變;但是我們承認它在結構上存在細小而永恒的沒有道理的間隙,所以知道它是假的”——這是真的。

這場夢似乎怪誕至極,混沌洶涌、無邊無際的影像之流推波助瀾,卻未明所以,沒法被確切的語匯,或任何一套現成的符號系統還原再現——文學意味的精妙即在于這種深潛、失穩、發散紛擾的魔力;它是前表義的差異性關聯。在作品中,子伊的娓娓道來近乎神授,仿佛僅憑字詞的精致和魔力就能抗拒時間的消蝕。

在我看來,子伊就屬于那類風格獨特的敘事者。她不摹寫場景,而是以一種極具想象力和沖擊力的微妙視角喚醒場景。她始終承認幽微的情緒是可珍而重之的,不用刻意規避拉扯的那部分,最美、最真的就是這類郁結的愛戀、輕狂的寂寞,干凈純粹,晶瑩剔透,宛如亞當從身體里取出的肋骨,因痛得以拯救。

而當故事末尾的煙霧消散,你仿佛能感受空氣中的余溫。休止符畫在這里了,再多一個字都是多余的。

一

你許久不曾聽見須彌山的鐘聲了,即便黃昏依舊悠遠。上蒼惦念,替你下過彌天大雪,輾轉息去滔天囂業。

路越走越瘦,人越折越舊。時間的沙漏磕絆中碎開小口,沙粒如水流,伸開五指,握緊拳頭,也不過漫溢過指縫。

歲月相安,風歇雪止,故事本該就此作結。若不是小女兒翻出蒙塵的手稿,你本以為那牽絲攀藤的喑啞心念,摁在暗處經年,早已輕零零地揭過,如覆雪山丘般空落。

她吵著讓你讀,嬌聲嬌氣的,扯你衣角,搡你的手。你對她慣得厲害,輕拿輕放,一點兒辦法也沒有,只得束手,慢吞吞翻開布制硬殼。

那是你何時寫的呢?字簡直像爬蟲,筆跡稚拙得令現在的你當場臉紅。你只須翻讀幾頁,內心立刻清如明鏡。脆黃紙頁,字字皆活。

你幾乎能看見那個少年了,小心翼翼地字斟句酌,戰戰兢兢地提筆落筆,再虔誠不過,肅穆如跪拜神佛。那是曾經的你嗎?頭發烏黑濃密(而不是稀疏油膩),雙眼澄澈干凈(而不是渾濁不清),腹部平坦如川(而不是溢出的肉直往下墜),奔跑起來健步如飛(而不是上幾層樓梯就要大喘粗氣),說起話來吞吞吐吐(而不是口若懸河唾沫橫飛)。

你確信看見那個神采奕奕的少年了,莊重寫下一字一句,認真如制作標本,如宣讀婚禮誓言,把一只精美的蝴蝶凝進琥珀,須發生動,把梨花帶雨的妻摟入懷中,且珍且重,似在宣告此刻永恒,任憑此后長夜耿耿,亦不會凋朽。

回憶潮水般涌來,將你圍困、裹挾、傾覆。你下意識想躲,耳邊卻傳來小女兒不滿的催促。“別急,別急,就讀。”你伸出大臂,將女兒摟入懷中,說不上是忸怩怕羞,還是不安愧疚。女兒嘟起嘴來撒嬌賣癡的模樣,很像妻,你一陣恍惚,曾幾何時,你也把她當小東西哄。

你的嗓音干澀,像灌進一秋蕭瑟的風。

二

還未上須彌山前,我就聽聞了萬川的故事。

故事是從山腳下一個嘴碎的店小二那里賺來的。那是一個午后,山暗云低,怕有驚雨,我兩手空空,并未攜傘,于是推開一扇吱呀作響的門,求個屋檐避雨。店小二干脆利落:客官,請問您是打尖還是住店?我要了二兩燒酒,落座,隨意打量起這一方天地。棧內陰涼,門可羅雀,只一紅衣女子懷抱酒壇,伏在桌上,癱作一團。店小二見我看她,直搖頭:您就別想了,那是我們家老板娘,早心有所屬啦。

我一時語塞,沉默或解釋,怕都歸于俯道認罪與托詞辯解,只得期期艾艾地訕笑一下,生拽回纏粘目光,轉而注視污黑油膩的木桌與來回打轉的蒼蠅,不敢再多瞥一眼。

店小二端來四兩酒,說,看這天色,估計也來不了人了,不如陪你喝兩杯。說罷自顧自斟過一杯酒。兩杯酒下肚,他的話匣子順勢打開:“你可知這店,不可隨便亂入?”我只道不知。“先前也有個人,不打招呼地闖進過。那個呆子,張嘴就討干糧,對我們家老板娘看都不看一眼。這個人,叫萬川。你聽過萬川的名字嗎?”見我搖頭,店小二嘆了一口氣,“這也難怪,九十九年前的一位故人罷了。你我今日碰巧相遇,雖不知是緣還是劫,不妨告予你這樁往事。”

還未深思其中怪異,店小二已就著熱酒,把話鋪開。

“萬川自幼在須彌山上長大,沒人知道他從哪里來,也沒人管他往哪里去。估摸著是哪位多管閑事的僧人,予他兩口飯,幾件破爛布衣,倒也在荒山上太平活過。萬川偶爾劈柴,給伙房送些柴火,日日蹲在廟檐前,聽老和尚念經,小小身子混入一眾僧人中,看的日子久了,倒也不覺突兀。老和尚便也默許他旁聽,只叮囑他,世間兇險,休要下山。

“萬川允諾,但到底少年心性,轉頭便忘。一日,云壓雨,雨壓山,蒼山莽莽萬里,天地滌濯一凈,山路濕滑,木枝難拾,他索性踏著枯葉爛葉,伴著辛香碎雨下山,抵達時分,剛好雨停。

“山下小鎮正值趕集,萬川哪里見過這么多稀奇玩意兒,只覺眼花繚亂,舉目新鮮,在一個攤前停下。店主今日生意頗好,看他一破爛乞兒呆立癡望,倒也不惱,大手一揮,將僅剩的一尾金魚送他。萬川買不起瓦盆,只得拿雙手去捧。金魚慌亂,屢屢碰撞他的手心。別怕,他輕聲安撫,穩步行至溪流處,將魚放生。他說,你走吧。金魚擺擺尾巴,卻是留在原地。記住了,我叫萬川,我們會見面的,他承諾。”

三

“他這個壞蛋,不僅騙人,還要騙魚!”小女兒揚聲打斷,“他怎么知道會再見面呢?爸爸,這個人像你,每次都說要戒煙,又轉頭忘掉!”

你一時不知如何作答,只得低聲下氣地哄,“是我不好……那就不講了吧?”她又不依,一副“我倒要看看你要搞什么名堂”的模樣。

你只得繼續,不情不愿地。即便你知曉,故事一旦開始,就如引決山洪,只能潰退連連,無法阻止。

“回到須彌山上,萬川依舊劈柴,給伙房送些柴火,日日蹲在廟檐前,聽老和尚念經。一十二年過去,古槐面容不改,檐前的鳥換了幾代。

“一日下起大雪,萬川呆立雪中,幾被白雪淹沒,不敢邁步。老和尚問,你為何不躲?萬川答,世間大雪,無處可躲。老和尚問,過來檐下,豈不安生?萬川答,過去檐下,須要踏雪,我怕它疼。老和尚說,你且下山去吧,于彼殺、盜、淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪嗔等身見惡行眾生所,起大悲心,以無常方便令諸眾生入佛法中,以出家戒成熟眾生。萬川答,我不懂。老和尚說,放心,我也不懂,只是廟中無米,肚中生饑,這荒山之上,只你一個壯勞力。

“萬川下山,越走身上越暖,行至山腳,竟見郁郁蔥蔥。一十二年過去,世中景物早已不同。他思忖半晌,就近推開一扇吱呀作響的門,想求些干糧。棧內陰涼,萬川未見其人,只聽聞清脆朗音,‘你是誰?從哪來?你可知我這店,不可隨便亂入?踏入半步,就是入了我的夢,不做完,難逃脫。有人大夢幾輾轉,于荒荒孽海前伏身,磕碎了故山的鐘聲。”

我不禁“啊”了一聲,這話聽著怎么這么耳熟?店小二一臉“一看你就沒見過世面”的樣子,施施然倒一杯酒,示意我別打岔,繼續聽。

“萬川頷首答道,我叫萬川,從須彌山一座小廟來,求好心姑娘施舍些米。‘你可算來啦,我等你好久。姑娘笑如銀鈴,‘我叫月映,可不叫什么好心。你敢抬頭看我不敢?萬川抬頭,被一襲紅衣灼了眼,只得又低頭,那紅卻在眼前不住翻涌。月映上前半步,火紅的袖口,碰到他素白的袖口。萬川嚇得退了半步:姑娘啊,萬萬不可,著實唐突。”

“他當時可不止退了一步。”方才還癱作一團的紅衣女子,不知何時已醒來,她的聲音極冷,眼卻很暖,“青蓮,當初真該把你的舌頭絞了,不再放你胡說八道。”店小二吐吐舌頭,轉身便遁,“我再去熱幾兩酒。”

我暗叫可惜,又實在好奇故事走向,在心里念了兩聲“多有冒犯”后開口,“你是月映?”紅衣女子給自己滿上一杯酒,點頭,又搖頭,“我也許是,也許不是。”我欲言又止,暗自忖度,詫怪于其中的因果邏輯,只當是店小二胡謅故事拿我開心,“權當你是吧,然后怎樣呢?”

“我如果是,怎么舍得放他走呢?我如果不是,怎么知道然后怎樣呢?”我抓住半句,“你為何不舍得?你們認識嗎?”月映凝視酒杯中自己的倒影,“我以為我們認識的,但不知是在現實,還是在夢中。”

四

“他們認識嗎?月映是誰?然后怎樣呢?”小女兒急聲道。“別急,這就到然后了。”你柔聲安慰,“這個故事,該輪到月映來講了。”

“一切都怪一場賭約。我嫌日子過得太松閑,見天兒等好戲上演,于是大剌剌叫住小青蓮,以朱筆對簽,打賭逃進兇險人間,看誰先退卻。好戲說演便演,我化身一尾金魚,它化身一朵青蓮,在一池水中兩兩對望,相顧無言。一位老伯將我撈走,一位老太將它折去。我們就此分別。

“第一次,我見識了人間熙熙攘攘的鬧市,在那里,我遇到一個衣衫襤褸的乞兒。他呆立癡望。所幸我正作魚身,不然定被他看出面頰緋紅。老伯將我送與他。他窮得叮當作響,只得拿雙手去捧。我從沒讓人珍而重之地捧在手心過,這是頭一回。我聽見他的心跳,聽見他輕聲安慰,聽見他腳步穩健,聽見山谷沉默,聽見石頭吶喊,聽見溪流涌動,聽見天地在須臾中寂滅,綻開一萬年。他小心翼翼地將我放入溪水中,說,你走吧,記住了,我叫萬川,我們會見面的。

“我感他恩,深且深。我回到佛前,小青蓮打了個哈欠,俯首認輸,問我,你怎么去了那么半天?我贏了賭約,卻悵然若失,我又該如何赴見面的誓約?小青蓮直搖頭,你該歡喜,平安歷過世間兇險。我不置可否。那時的我,哪里明白,世間絕無比愛兇險。

“我總夢見他,日日夜夜。夢中,他望我極深。我生性頑劣,心如冷月,誰知終化作春水一潭。我在佛前求乞幻化人形,不惜悖逆,直至心魄稀碎,聚不成一縷,到底又凝起來,為少年信口的誓約。這一等,就是一十二年。”

“原來月映就是那尾金魚啊。她愛上萬川了吧?不然不會等那么久。愛是一件多好的事,怎么說它兇險呢?”你只是嘆氣,“你太小,還不懂。愛是很復雜的東西。”

“我終于見到他了,但不知是在現實,還是在夢中。他變了好多,骨頭拔節,膽子卻小了很多,只頷首道,我叫萬川,從須彌山一座小廟來,求好心姑娘施舍些米。我生了逗弄之意,上前幾步,直把他嚇得退了好幾步:姑娘啊,萬萬不可,著實唐突。我給了他米,施法將他困在局中,等他第五次跌撞踏入店中時,問他,你為何又來?米還不夠?你在找什么?你丟了什么?

“我安慰萬川,山上有數條遙遙長路,沒有記準,并非他的過錯。于是,萬川在店里住下,每日仍是晝出夜歸,辛勤找路。我織著他的夢。他夢見摩肩接踵,人潮洶涌,夢見野風亂舞,日光如幕,夢見雜草彌深,弒了禪燈,夢見佛前血漫淚涌,夢見紅尾金魚剝下金鱗鰭,幻化人形,夢里一個聲音回蕩,回頭看看,回頭看看。

“第六天早上,他問我,月映姑娘,我們是否見過?我說,你該不會對每個姑娘都這么說吧。他說,未曾。我問,你找到出去的路了嗎?他說,未曾。六天來,他一直在找他的破廟。他素白的袖口,碰著我火紅的袖口。我退了幾步,說,我們離得太近了。是的,他說,太近,著實唐突。第七天,圓月高掛的晚上。他回來,面容無悲無喜,說,我找到路了。”

五

“他是來告別的嗎?可我不想讓他走。月映也不想,對嗎?”小女兒目光盈盈,推搡著你。

“可是,都七天了,再不送米,廟里那些和尚就要餓死啦。”“也對,那該怎么辦呢?他愛月映嗎?他不能帶著月映一起走嗎?”你只是一笑,“還是繼續聽吧。”

“他走了。我施的法不再有用。我做了一個長長的夢。夢覺呵手入冬,溪流封凍,重山遮眼。我看不見他了。

“舊年孟春,我來才化為人形不久,彼時看上農野一間半殘小村屋,屋后十里遍是森森草木。那時我想,要在小石橋畔,建起一座竹屋,窗臺要大,頂不能漏。如此晴書雨畫,且耕且讀。春春而夏,夏夏而秋,秋秋而冬,冬天飲酒。若有心上人路過,我定要邀他同住,于春深時游湖,屈臂可留白鶴住。”

月映說到這里,便不再說了,伏在桌上睡著了。青蓮說,你別介意,她醉了。我擺擺手,眼見天色已晚,便在山棧住下。

夜里,我做了一個夢。夢里沒有面如桃李的紅衣女子,只有一位素白衣裳的男子,和一位皺皺巴巴的老和尚。

老和尚問,你看見什么?男子答,眾生皆苦,生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得。老和尚問,你道如何?男子答,令諸眾生慈心相向,生利益心、不動心、無怨心、無諍心、無斗訟心、哀愍心,乃至禪正受善住心、不迷惑心,及滅眾生愚惑之心,又滅眾生常見、斷見及諸見聚,于三寶所恭敬供養生希有心。

老和尚搖頭,你未見什么?男子答,夢中人。老和尚嘆息,你道她如何?男子答,如水中月、如鏡中花、如光影、如陽焰、如露、如電,雖復閉目,如大日光照見明了,不敢忘卻。老和尚說,她的月影已散,從今,你便是枕山問水、不死不休,也找不回了。這一件上,非是我不肯幫你,你得認輸。

男子頷首。他想起第六次故意迷路后,姑娘說,你要去便去吧。世路迂回,后會有期的蠢話少講為妙,而你之于我,不必有愧。第七天,圓月高掛的晚上,他走了,留下一偈:須彌本非有,芥子元來空。將空納非有,何處不相容。

我醒來時,仍是半夜。窗外大雨已停。我呆坐廊前,不知此時皎月是否倒映萬川。廊間燈火通明,黑暗裹著須彌山,如一萬年般岑寂。

六

故事講完了,小女兒卻并不滿意這樁結局,“這個結局不好,我要月映和萬川永永遠遠在一起。”你啞然失笑,不知該如何和她解釋,這就是天底下最好的結局。

如果有一天,月映發現萬川不是心中那個目光澄澈、心軟似水的少年,他不過再平庸不過的蠢小子,無甚慧根,又貪戀美色,如果有一天,萬川發現月映不是心中那個笑容明朗、溫柔皎潔的女孩,她不過是再瑣碎不過的傻丫頭,錙銖必較于雞毛蒜皮,偶爾幻想,經常世俗,他們會永永遠遠在一起嗎?他們會相扶相伴,亦珍亦重,經種種苦,依舊甘之如飴嗎?還是會如雪后一片白茫茫的須彌山,拒絕回蕩的海誓山盟,除了沉默,還是沉默。

你又該如何向她講述小青蓮的苦衷。它委頓在水淵,風欺雨剮九十九年。須彌山上經文遍誦,誰暗里竭力掩住風雪,才讓心上姑娘春春而夏,夏夏而秋,秋秋而冬,冬天飲酒,晴書雨畫,且耕且讀,等待命中劫數路過。明月皎皎,星河迢迢的百年按捺,終未得全,誰又偷摸紅了眼。

夜色已深,你把小女兒抱進臥室,溫聲哄她睡下,祝她做個好夢。“今天我會夢到媽媽嗎?”小女兒問你。你鄭重其事地點頭。“好吧,希望這次你不會騙我。”

你走出小女兒的臥室,客廳并未開燈,你安靜地在黑暗中站了一會兒,倚在有些冰涼的窗臺。窗臺的視野很好,若在白天,能看見遠方連綿盤踞的山。你突然想起手稿里的對話。

老和尚問,你未見什么?男子答,夢中人。老和尚嘆息,你道她如何?男子答,如水中月、如鏡中花、如光影、如陽焰、如露、如電,雖復閉目,如大日光照見明了,不敢忘卻。老和尚說,她的月影已散,從今,你便是枕山問水、不死不休,也找不回了。這一件上,非是我不肯幫你,你得認輸。

世間哪有皆大歡喜呢?你突然想做夢了,盡管已許久未曾安眠。多少人大夢幾輾轉,于荒荒孽海前伏身,磕碎了故山的鐘聲。

你點燃了一根煙,深深吸了一口,把濃郁的煙霧全部吞進肺里,等落下的煙灰燙了手,才吐了出來。

責編:周三顧