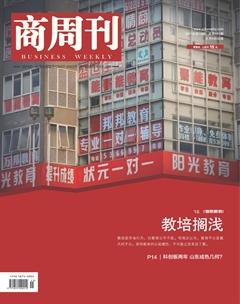

教培擱淺

初志偉

教培猛踩剎車,戛然而止。

各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構,現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。

各省(自治區、直轄市)要對已備案的線上學科類培訓機構全面排查,并按標準重新辦理審批手續。

學科類培訓機構一律不得上市融資,嚴禁資本化運作。

校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。

……

限制準入、限制數量、限制價格、限制時間、限制營銷、限制資本,條條切中痛點,條條大路都給堵死。

今后教培機構怎么辦?教育部原基礎教育司司長王文湛指出應“調整方向、增強信心、開拓進取、繼續辦好”。“雙減”不是要消滅教培機構,而是引導教培機構向素質教育、職業教育、教育科技轉型,往更良性的方向發展。

其實,教培機構的出現,“減負”功不可沒,自1955年教育部發出新中國第一個“減負令”,半個多世紀過去了,陷入了一種“越減越負”的怪圈,校內越減負,校外教培越繁榮,還給家長帶來了經濟負擔。

如今“雙減”,既是救救孩子,也是救救家長。新的思維、新的方法,或許會走出一條新路。

重拳整頓

7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”)。“雙減”的主要內容包括,不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構;學科類培訓機構一律不得上市融資,嚴禁資本化運作;校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓等等。

資本市場立刻做出反應,政策一出,多家在美上市的中概教育股崩盤,拖累了整個中概股全線大跌。相關數據顯示,中概股跌幅超90%,跌幅約80%的達11家,教育股占絕大多數,好未來、高途、新東方三巨頭一天內市值蒸發過千億。

這場前所未有的監管在此之前已經有苗頭,今年年初,中紀委點名批評在線教育亂象;3月,北京對不合規機構進行整改;5月,新東方、學而思等15家校外培訓機構陸續被頂格處罰共計3650萬元;6月,教育部專門成立校外教育培訓監管司。

校外教培機構為何應該整治?其自身存在的主要問題有虛構、夸大、誘導等,例如虛構教師資質和履歷。年初猿輔導、作業幫、高途課堂、清北網校請了同一個托兒為其做廣告被傳為笑柄,一會兒是“教了一輩子數學的”小學數學老師,一會兒又是“教了40年英語”的高途英語老師。就好比當年電視醫藥廣告里的假專家一樣,一個人活躍在多個電視臺、身兼9個專家身份。而如今,中國著名廣告表演藝術家,也出現在了神圣的教育行業。

“野草”瘋長,勢必會引來監管之“火”。7月30日,“雙減”落實情況又納入省級政府履行教育職責的評價標準。重拳出擊之下,表明“雙減”不單單是教育部門的責任,而是一項多部門聯合發力的系統性工程。“雙減”的目標是要在“1 年內有效減輕、3 年內成效顯著。”這個時間不可謂不急迫,畢竟,減負已經減了半個多世紀了,“越減越負”的怪圈應該走出來了。

制造焦慮

我們對“減負”這個詞并不陌生,當年減負的學生如今已成為學生的家長,負擔還沒有減輕,從過去的課業負擔又開始承受經濟負擔。

“雙減”就是要再減去家長的經濟負擔。家長的經濟負擔,往往來自于優質教育資源的稀缺以及面對未來的不確定性所產生的焦慮。

“您來,我們培養您孩子。您不來,我們培養您孩子的競爭對手。”這種販賣焦慮的廣告,讓家長很難不被裹挾。再苦不能苦孩子,再窮不能窮教育。只要是為了孩子的教育,家長往往會“慷慨解囊”。2019年,杭州某中學通過問卷調查統計,養一名初中生一年要花掉8.8萬元,其中的大頭是補習班費用。HSBC(匯豐銀行)對全球15個國家及地區、8481位父母的調查分析顯示,93%的中國內地父母正在或曾經為子女支付私人補習的費用,居全球首位。

北京大學與西南財經大學聯合發起的“2017年中國教育財政家庭調查”數據顯示,在學前階段、小學階段、初中階段和普高階段,家庭生均校外支出占生均教育總支出的11.2%、38.3%、32.5%和26.7%。如果僅限城鎮地區,以小學階段為例,校外支出占比可達42.2%,一二線城市分別可達44.2%和44.4%。

但是,真金白銀能否換來優質的課外輔導呢?

中國的校外培訓機構數量已經過百萬,其中主體是大量的中小型機構,而這些中小型機構很多又是“三無”機構:無辦學許可證、無營業執照、無法核驗教師資格。它們依存于學校,甚至形成包圍之勢,在居民區即可營業,不過平均壽命為1.5年,很容易倒閉或跑路,引發財產糾紛。

誠然,并非所有教培機構都如此。但是,教育要潤物細無聲,而資本是逐利的,怎么指望資本去精耕細作?

這種情況之下,教培可能變成了家長的精神保健品和安慰劑,甚至有不少家長認為花了錢、多花錢就是重視教育,而忽視了教育真正需要的投入。

不過,要治好焦慮的病,可不是只有家長才需要吃藥。當公立教育資源分配不均的時候,家長也在承擔資源分配不均的成本。教育評價體系“唯分數”“唯升學”的導向扭轉,或許焦慮才會真的減輕。如果導向不變,教培往往會以另一種方式歸來。

去產業化

教育要不要產業化?

在資本與互聯網新技術的介入下,在線教育被快速催熟,其商業模式得到越來越多創業者和資本的青睞,新的教培機構不斷出現,大量資本涌入,在線教育公司密集上市。教培巨頭均出現在K12教育領域或者有大量的業務布局,如新東方、好未來、卓越教育、思考樂、高途等等。

有數據顯示,2020年,中國基礎教育在線行業融資額超過500億元,超過了此前十年融資總和。

據艾瑞咨詢數據,近三年,資本累計為K12在線教育公司輸血超千億,2020年多筆單筆金額超10億元融資,K12在線教育公司估值不斷創新高。

據艾瑞咨詢核算,近年來中國K12教育市場規模快速增長,2019年中國K12教育市場規模超9000億元,當時線上化率還不足8%,2020年新冠肺炎疫情的出現是一道分水嶺,中國在線教育行業市場規模同比增長35.5%至2573億元。其中低幼及素質教育賽道、K12學科培訓賽道在線化進程加快是在線教育市場快速增長的最主要貢獻因素。

當教育變成一門生意,標好了價格,作為商品售賣,就出現了不斷突破底線、不擇手段謀利的現象。市場化的教育企業,談的是利潤,轉化,賣課,公司運轉靠銷售驅動,和一般推銷公司本質上區別不大。

以高途課堂為例,其財報顯示,2020年銷售費用高達58.162億元,占凈收入的81.6%,研發費用僅為7.3億元。

錢都花在哪兒了?

2020年,《奇葩說》《脫口秀大會》《歡樂喜劇人》《王牌對王牌》《乘風破浪的姐姐》等等諸多面向成人的熱門綜藝被高途、VIPKID、作業幫、猿輔導等教培機構霸屏,甚至一個綜藝出現兩個教培機構同時贊助的情況。高途課堂直接與浙江衛視開展深度合作,成為浙江衛視指定在線教育品牌。

更多的錢用在鋪天蓋地的宣傳而非提高服務質量上。教培機構重現當年打車軟件、共享單車的燒錢大戰,各種補貼、0元課,導致獲客成本高昂,造成資源浪費。

面對野蠻無序的發展,“雙減”就好像一次“重置”歸零。

根據“雙減”《意見》,“非營利性”“公益性”“做學校教育的有益補充”,是政策對校外培訓機構的定位。也就是要“去產業化”。

此前,教育就像一種“雙軌制”,一條堅持公益屬性,由政府提供,由學校開展;一條追逐利潤,擁有幾十萬個培訓機構,上千萬的校外培訓機構從業人員,規模甚至趕超了正規軍。而這條軌道跑偏了,擠壓了正常的教育空間,學生不論如何減負,出了校門轉身進入教培機構就一切歸零,減負甚至還促進了它的繁榮。

教培是市場行為,但教育公平不是。有觀點認為,教育不公是最大的不公。堅持教育的公益屬性,不可能讓資本說了算。