心理契約動(dòng)態(tài)演化模型下戰(zhàn)略性人力資源管理角色與組織社會(huì)化

梁垚凌

【摘? 要】論文通過回顧和整合心理契約形成與演化模型、組織社會(huì)化理論以及戰(zhàn)略性人力資源管理角色相關(guān)文獻(xiàn),提出心理契約動(dòng)態(tài)模型下企業(yè)通過戰(zhàn)略性人力資源管理角色在人力資源管理實(shí)踐中主動(dòng)向員工提供組織信息、傳遞組織理念,有效促進(jìn)員工信息收集、感知和正面知覺判斷,推動(dòng)組織社會(huì)化過程,從而形成、完善或鞏固員工心理契約的重要性,并在此結(jié)論基礎(chǔ)上對(duì)企業(yè)人力資源管理實(shí)踐提出相關(guān)建議。

【Abstract】By reviewing and integrating the formation and evolution model of psychological contract, the theory of organizational socialization and the relevant literature of the role of strategic human resources management, the paper proposes that under the dynamic model of the psychological contract, it is important for enterprises to take the initiative to provide employees with organizational information and convey organizational concepts through the role of strategic human resources management in the practice of human resources management, effectively promote the collection, perception and positive perceptual judgment of information by employees, and promote the organizational socialization process, so as to form, improve or consolidate the psychological contract of employees. And on the basis of this conclusion, the paper makes relevant suggestions for the practice of human resources management in enterprises.

【關(guān)鍵詞】心理契約;戰(zhàn)略性人力資源管理角色;組織社會(huì)化;人力資源管理實(shí)踐

【Keywords】psychological contract; the role of strategic human resources management; organizational socialization; the practice of human resources management

【中圖分類號(hào)】F272.92? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號(hào)】1673-1069(2021)10-0016-03

1 概念回顧與思考

1.1 心理契約的定義、形成與演化

1.1.1 心理契約的定義

心理契約概念最早來自社會(huì)心理學(xué),由Argyris(1960)首先在其《理解組織行為》一書提出。隨著企業(yè)不斷發(fā)展,心理契約概念因而被逐漸引入管理領(lǐng)域。隨后,Schein(1965)將心理契約概念界定為“組織與員工間永恒存在的、未成文的相互期望”。20世紀(jì)80年代末,Rousseau的研究引發(fā)學(xué)界對(duì)心理契約概念的進(jìn)一步探討,從而衍生出廣義和狹義2種含義。以Pemberton為代表的“古典學(xué)派”學(xué)者對(duì)心理契約概念進(jìn)行了廣義解釋,認(rèn)為心理契約是雇傭雙方對(duì)交換關(guān)系中彼此義務(wù)的主觀理解,強(qiáng)調(diào)組織-員工雙視角;以Rousseau、Robinson和Morrison為代表的“Rousseau學(xué)派”學(xué)者則提出狹義的心理契約理論,強(qiáng)調(diào)心理契約是員工個(gè)體對(duì)雙方交換關(guān)系中彼此義務(wù)的感知所形成的信念系統(tǒng)。楊杰等(2003)認(rèn)為心理契約實(shí)際上由一整套關(guān)于組織和員工雙方對(duì)等權(quán)利義務(wù)的主觀假設(shè)或約定構(gòu)成。本文從狹義心理契約定義出發(fā)進(jìn)行探討,認(rèn)為心理契約是包含員工對(duì)組織所傳達(dá)期望及其相應(yīng)義務(wù)不成文的主觀約定。

1.1.2 心理契約的形成與演化

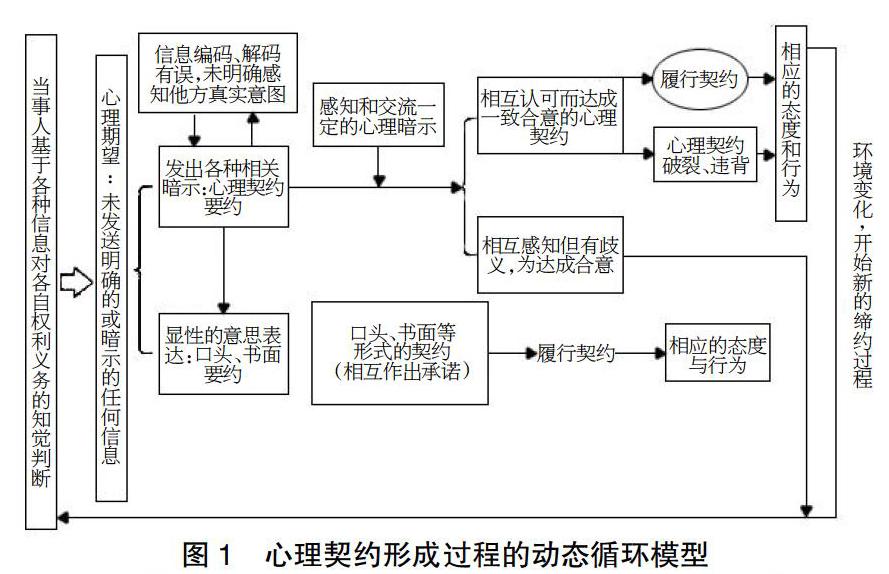

心理契約的形成與演化是研究心理契約的重要內(nèi)容之一。心理契約的形成受到不同因素影響,一旦形成也并非一成不變。而過往已有大量實(shí)證研究表明心理契約履行和違背對(duì)員工離職傾向、組織公民行為和組織績(jī)效等組織發(fā)展重要因素存在較顯著影響。因此,我們認(rèn)為就心理契約從形成到破裂的動(dòng)態(tài)演化視角對(duì)員工行為進(jìn)行探討十分有必要。Rousseau(2001)曾在研究中將心理契約形成分為幾個(gè)重要的時(shí)間點(diǎn),分別是:招聘前階段(員工對(duì)未來工作產(chǎn)生期望與預(yù)設(shè))、招聘階段(員工與企業(yè)初步形成契約與交換承諾)、社會(huì)化早期階段(員工通過社交探視和信息獲取調(diào)整自我行為與態(tài)度適應(yīng)組織規(guī)范)、后期體驗(yàn)階段(心理契約得到動(dòng)態(tài)平衡保持)。盡管單純以時(shí)間階段衡量對(duì)心理契約形成發(fā)展過程進(jìn)行劃分清晰易明,然而在實(shí)際工作情境中,以時(shí)間階段進(jìn)行劃分未能凸顯心理契約從產(chǎn)生發(fā)展再到違背破裂背后的影響因素。國(guó)內(nèi)學(xué)者曹威麟等(2007)曾從信息論角度提出心理契約的動(dòng)態(tài)循環(huán)模型(見圖1),本文分析并采用該模型對(duì)心理契約動(dòng)態(tài)變化的觀點(diǎn)。

本文從員工心理契約視角分析該模型得到:①心理契約動(dòng)態(tài)循環(huán)過程中,所有環(huán)節(jié)都隱含員工進(jìn)行信息搜集和感知行為的影響:首先綜合個(gè)人情況和環(huán)境信息形成權(quán)利義務(wù)知覺判斷;其次需要足夠的組織信息通過心理編碼將知覺轉(zhuǎn)化為主觀期望與約定;再次進(jìn)入心理契約形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)后,員工和組織雙方需要大量交換顯性和隱性信息;最后判斷心理契約是否一致,若出現(xiàn)破裂,則重新分析外部信息并形成新的知覺判斷。②心理契約的形成、發(fā)展、轉(zhuǎn)變、違背、破裂、循環(huán)環(huán)節(jié)貫穿并可能處于員工個(gè)體的職業(yè)生涯的任何階段,一旦所處環(huán)境發(fā)生變化則所在環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致心理契約快速發(fā)生變化。③基于員工信息搜尋和感知的主動(dòng)性特征,環(huán)境信息作為最重要的內(nèi)容,決定了組織與員工間心理契約的動(dòng)態(tài)平衡保持。

1.2 組織社會(huì)化的定義與理解

美國(guó)管理學(xué)家Schein(1968)首先將社會(huì)學(xué)概念“社會(huì)化”引入管理學(xué),并最早提出“組織社會(huì)化”這一概念的最初含義:組織社會(huì)化就是新員工進(jìn)入組織學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范準(zhǔn)繩的過程。Chao(1994)認(rèn)為在個(gè)體層面,個(gè)體通過學(xué)習(xí)必要知識(shí)與技能匹配新角色;在組織層面,組織通過正規(guī)系列培訓(xùn)協(xié)助員工更好地適應(yīng)組織。Bauer(1998)認(rèn)為組織社會(huì)化是個(gè)體與組織價(jià)值觀由相互碰撞到相互作用,直到融為一體的過程。Ronit等(2000)提出個(gè)體對(duì)組織規(guī)范和文化的逐漸認(rèn)可,自身不斷內(nèi)化的過程。Irene(2002)認(rèn)為組織社會(huì)化就是個(gè)體實(shí)現(xiàn)從外部人到內(nèi)部人的身份轉(zhuǎn)變。本文認(rèn)為,組織社會(huì)化是個(gè)體接受組織指示,不斷調(diào)整自身態(tài)度和行為以實(shí)現(xiàn)身份適應(yīng)并獲得組織認(rèn)同的過程。對(duì)此定義包括以下3點(diǎn)重要分析:①個(gè)體不僅局限于新員工,而是組織角色和轉(zhuǎn)變要求下作出改變和適應(yīng)的所有員工;②員工在組織社會(huì)化過程中不僅會(huì)被塑造,還會(huì)主動(dòng)尋求組織信息以尋求組織認(rèn)同;③組織社會(huì)化不僅處于員工入職到適應(yīng)崗位的短暫階段,而是伴隨員工職業(yè)生涯的全過程,在不同的階段都會(huì)由于組織的變化和要求而擁有不同的組織社會(huì)化任務(wù)。

1.3 戰(zhàn)略性人力資源管理角色

近年來,戰(zhàn)略性人力資源管理(以下簡(jiǎn)稱“SHRM”)逐漸成為學(xué)界研究熱點(diǎn),SHRM角色也受到廣泛探討。人力資源是組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、確保持續(xù)發(fā)展的最重要資源,對(duì)戰(zhàn)略性人力資源管理職能的合理定位對(duì)企業(yè)適應(yīng)不確定性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的挑戰(zhàn)具有重要作用。本文基于組織運(yùn)作靜態(tài)資源和組織動(dòng)態(tài)過程整合的理論模型下人力資源優(yōu)勢(shì)理論和戰(zhàn)略性人力資源管理模型進(jìn)行分析探究。人力資源優(yōu)勢(shì)理論基于資源基礎(chǔ)理論,認(rèn)為對(duì)人力資本的良好管理能夠?yàn)榻M織帶來可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),屬于企業(yè)戰(zhàn)略資產(chǎn)之一,這從側(cè)面證明了維護(hù)組織與員工間雙向心理契約穩(wěn)定的重要性 。除此之外,Wright、Dunford和Snell(2001)認(rèn)為戰(zhàn)略性人力資源管理模型是由以下3部分構(gòu)成:①人力資源管理實(shí)踐系統(tǒng),即所有人力資源管理實(shí)踐活動(dòng),但強(qiáng)調(diào)這些實(shí)踐活動(dòng)與組織戰(zhàn)略的匹配性;②人力資本存量,即符合組織戰(zhàn)略目標(biāo)及滿足運(yùn)作所需的知識(shí)、技能和能力;③組織成員關(guān)系和行為,如心理契約、組織公民身份等。許樹云(2006)認(rèn)為企業(yè)戰(zhàn)略性人力資源管理職能定位包括:獲取企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升企業(yè)績(jī)效和服務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略。T. Kochan、D. Limerick、J. Preffer和J.Walker等人分別就SHRM在組織中的作用角色問題進(jìn)行了詳細(xì)論述,認(rèn)為SHRM的職能可以被應(yīng)用到戰(zhàn)略活動(dòng)的參與、信息支持、戰(zhàn)略行動(dòng)的輔助和動(dòng)態(tài)管理。綜合上述學(xué)者的研究和表述,本文采用Wright等人的管理模型并認(rèn)為,SHRM角色具有以下特點(diǎn):①戰(zhàn)略性,參與組織戰(zhàn)略制定、傳遞組織戰(zhàn)略和執(zhí)行組織戰(zhàn)略;②價(jià)值性,能夠完善企業(yè)人力資本、提升企業(yè)績(jī)效以及幫助企業(yè)獲得持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);③互動(dòng)性,重視通過組織戰(zhàn)略將人與組織連接起來,向員工傳遞組織戰(zhàn)略并為員工提供信息支持和反饋,建立雙向承諾。

2 理論分析與探討

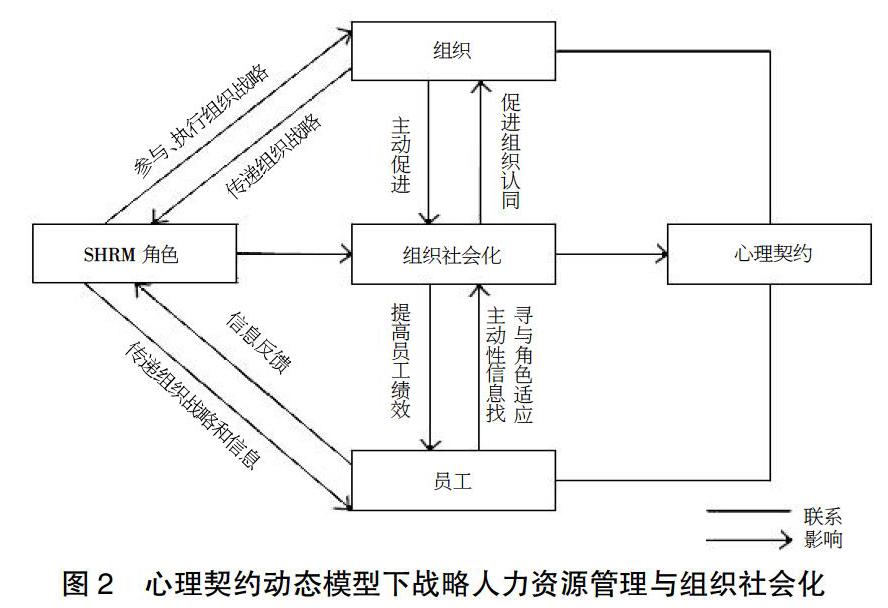

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,雇主與員工間的關(guān)系由于個(gè)體、組織和環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化,無法再像過往一樣僅憑一紙商業(yè)契約便可囊括,員工與企業(yè)之間發(fā)展出商業(yè)契約以外的雙向精神承諾和交換關(guān)系——心理契約。已有大量實(shí)證研究表明心理契約履行和心理契約破裂對(duì)員工建言行為、離職傾向、工作績(jī)效等員工工作意愿、態(tài)度和行為有重要影響。此外,組織社會(huì)化已被證明是影響組織員工心理契約形成、建立到穩(wěn)定的重要因素之一。組織社會(huì)化實(shí)際上伴隨員工職業(yè)生涯的全過程,發(fā)生于組織角色和轉(zhuǎn)變要求下的不同階段,貫穿于職業(yè)生涯始終。而為完成社會(huì)化任務(wù)的員工被證明存在主動(dòng)信息尋求行為,會(huì)依據(jù)組織指示以及環(huán)境信息,不斷調(diào)整自身態(tài)度和行為以實(shí)現(xiàn)身份適應(yīng)并獲得組織認(rèn)同,成功的社會(huì)化過程有利于促進(jìn)組織認(rèn)同、提高員工忠誠(chéng)度以及工作績(jī)效。本文以學(xué)者曹威麟提出的心理契約動(dòng)態(tài)演化模型為基礎(chǔ),結(jié)合心理契約、組織社會(huì)化以及戰(zhàn)略人力資源管理角色相關(guān)研究分析可構(gòu)建理論思路(見圖2)。

如圖2所示,信息的搜集、感知、心理編碼和知覺判斷可能處于員工個(gè)體的職業(yè)生涯的任何階段,并直接影響心理契約的狀態(tài)。而過程中的每個(gè)環(huán)節(jié)都需要不同的信息對(duì)心理契約完成建立、完善、保持和修補(bǔ)。組織社會(huì)化與這一過程緊密聯(lián)系,良好的社會(huì)化過程能夠?yàn)閱T工提供正面信息,促進(jìn)建立、完善或鞏固員工心理契約,從而提高員工績(jī)效;員工則通過主動(dòng)信息找尋和角色適應(yīng)以完成組織社會(huì)化,獲取組織認(rèn)同。戰(zhàn)略人力資源管理將人力資源視為獲取持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要資源,通過人力資源規(guī)劃、政策和具體實(shí)踐系統(tǒng)地將企業(yè)與員工聯(lián)系起來,向員工傳遞組織戰(zhàn)略及組織信息,因而戰(zhàn)略性人力資源管理角色在信息傳遞和管理推進(jìn)組織社會(huì)化從而塑造、改善或修復(fù)、鞏固員工與組織間心理契約中起重要作用。

3 組織人力資源管理實(shí)踐啟示

3.1 重視全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)反饋制度,及時(shí)掌握和調(diào)整員工負(fù)面心理契約信號(hào)

心理契約動(dòng)態(tài)性決定一旦組織環(huán)境和要求發(fā)生變化,心理契約狀態(tài)就可能會(huì)隨之發(fā)生正面或負(fù)面變化。例如,當(dāng)外部環(huán)境、組織戰(zhàn)略以及管理制度,尤其是涉及員工個(gè)人利益的相關(guān)政策規(guī)章發(fā)生變化時(shí),員工心理契約容易發(fā)生波動(dòng)變化,并以員工的行為變化為信號(hào)。若員工心理契約違背或破裂的負(fù)面信號(hào)未能得到及時(shí)掌握和調(diào)整,則會(huì)對(duì)員工績(jī)效和員工忠誠(chéng)度產(chǎn)生直接影響。因此,組織需要通過人力資源管理各環(huán)節(jié),對(duì)員工工作意愿、態(tài)度和行為表現(xiàn)上的變化及時(shí)調(diào)查和監(jiān)測(cè),同時(shí),形成良好的反饋機(jī)制,向員工傳遞積極正面的組織信息,令員工理解和接受變化,及時(shí)調(diào)整心理契約狀態(tài),維持心理契約動(dòng)態(tài)平衡。

3.2 加強(qiáng)組織管理信息透明化、規(guī)范化,減少員工認(rèn)知偏差與預(yù)期不符

一方面,組織社會(huì)化過程突出組織員工的信息主動(dòng)找尋行為;另一方面,組織應(yīng)該提供透明、規(guī)范、正面的組織信息,促使員工完成社會(huì)化,與組織建立良性心理契約。例如,員工入職前,心理契約已然踏入建立階段,應(yīng)該重視為員工提供全面、透明的組織規(guī)程和崗位信息,通過正式工作預(yù)覽方法令員工明確義務(wù)職責(zé)、薪酬福利、工作條件、成長(zhǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)等,正確引導(dǎo)員工建立合理預(yù)期;員工入職初期及組織變革期,應(yīng)形成全面、完善的員工導(dǎo)向型培訓(xùn),提供全面、明晰而準(zhǔn)確的信息,降低由員工的認(rèn)知偏差造成心理預(yù)期過高的破壞性。因此,這對(duì)組織信息管理透明化、規(guī)范化提出了較高的要求。若企業(yè)信息傳遞過程中因管理不規(guī)范、不專業(yè)等導(dǎo)致?lián)p失、失真甚至扭曲,其對(duì)員工認(rèn)知偏差造成的影響是巨大的,而員工因偏差認(rèn)知而對(duì)心理契約感受下降所帶來的損失也是難以衡量的。

3.3 重視關(guān)鍵事件與重要變革的戰(zhàn)略溝通,關(guān)注員工心理訴求與期望管理

關(guān)鍵事件及重要變革發(fā)生時(shí),員工期望與訴求容易隨之發(fā)生改變。若企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)無法完成與企業(yè)員工關(guān)于組織環(huán)境、戰(zhàn)略變化以及契約維持的戰(zhàn)略溝通,則極易導(dǎo)致組織與員工心理契約發(fā)生破裂,從而影響組織績(jī)效。例如,在制定或改變涉及員工利益的重大規(guī)章等關(guān)鍵事件和重大變革時(shí),組織要警惕和關(guān)注員工心理契約動(dòng)蕩并對(duì)員工心理契約進(jìn)行持續(xù)管理。首先,應(yīng)注重戰(zhàn)略溝通并聽取員工訴求,同時(shí),審慎非正式網(wǎng)絡(luò)中“小道消息”的負(fù)面效應(yīng),降低心理契約破壞的風(fēng)險(xiǎn);其次,重視管理組織文化以適應(yīng)心理契約變化過程,提高員工組織依戀度和忠誠(chéng)度;最后,采取參與式管理,提高員工在激勵(lì)制度、績(jī)效管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等決策過程中的參與程度,使得員工在參與過程中提供滿足心理訴求和期望的信息,并獲取組織希望傳遞的重要信息,在與企業(yè)的良性互動(dòng)之中調(diào)整、修復(fù)和維護(hù)心理契約,從而保持長(zhǎng)久平穩(wěn)的雇傭關(guān)系。

3.4 重視部門管理人員素質(zhì)培養(yǎng),充分發(fā)揮上級(jí)示范作用

作為最頻繁、最直接接觸企業(yè)員工的群體,部門管理人員可以被視作該部門內(nèi)員工最直接感知的組織形象。因此,其工作行為和個(gè)人素質(zhì)會(huì)很大程度影響員工對(duì)組織心理契約的感知,從而對(duì)員工心理契約動(dòng)態(tài)變化產(chǎn)生直接影響。同樣地,部門管理人員是員工心理契約變化和維護(hù)信號(hào)的最直接的感知者和接收者,因此,管理人員能否敏銳地捕捉員工心理契約變化、準(zhǔn)確分析員工的不滿情緒來源,并迅速采取相應(yīng)措施以避免心理契約違背或破裂發(fā)生對(duì)于組織而言十分重要。因而組織應(yīng)重視部門管理人員的素質(zhì)培養(yǎng)和提升,履行好員工心目中組織代言人的身份,充分發(fā)揮上級(jí)示范作用,促進(jìn)組織和員工間建立穩(wěn)定、良好的心理契約。

【參考文獻(xiàn)】

【1】楊杰,凌文輇,方俐洛.論管理學(xué)中心理契約的界定與形成過程[J].學(xué)術(shù)研究,2003(10):38-42.

【2】馬麗.中國(guó)情境下心理契約與離職傾向關(guān)系的元分析[J].經(jīng)濟(jì)管理,2017,39(10):82-94.

【3】于桂蘭,陳明,于楠.心理契約與組織公民行為的關(guān)系——元分析回顧及樣本選擇與測(cè)量方法的調(diào)節(jié)作用[J].吉林大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào),2013,53(2):115-123.

【4】呂部.心理契約對(duì)組織績(jī)效影響的實(shí)證研究[J].山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,33(3):88-97.

【5】Denise M. Rousseau.Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psychological contract[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2001,74(4):511-541.

【6】曹威麟,朱仁發(fā),郭江平.心理契約的概念、主體及構(gòu)建機(jī)制研究[J].經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較,2007(2):132-137.

【7】Chao Georgia T.,O'Leary Kelly Anne M.,Wolf Samantha,et al.Organizational socialization: Its content and consequences.[J].Journal of Applied Psychology,1994,79(5):730-743.

【8】Bauer Talya N.,Green Stephen G.Testing the combined effects of newcomer information seeking and manager behavior on socialization.[J].Journal of Applied Psychology,1998,83(1):72-83.