施氮量對不同土壤肥力條件下冬小麥光合特性和產量的影響

劉衛星,王家瑞,王晨陽,盧紅芳,康 娟,申圓心

(1.河南農業大學,河南鄭州 450002; 2.河南省科學技術發展戰略研究所,河南鄭州 450008)

氮素是植物生長發育所必需的大量元素之一,主要存在于葉綠體和蛋白質中[1-3]。葉片中75%的還原氮以Rubisco酶的形式參與植株的光合作用[4],施氮可增加葉片的葉綠素含量和光合面積,延緩衰老,提高葉片的光合能力和花后干物質同化量,對小麥產量的增加有十分重要的作用[5-8]。嚴桂珠等[9]研究表明,施氮可增加小麥產量,施氮量為225 kg·hm-2時產量最高,繼續增加施氮量,增穗、促粒和增產效應不顯著。周順利等[10]通過研究不同小麥品種對氮肥的響應,發現多數品種施氮量為180 kg·hm-2時產量最高。因此,不同土壤肥力麥田達到高產所需的施氮量不同。不同生態條件、肥力水平均影響作物施肥量,減少施肥可提高肥料利用率,但土壤氮素虧缺,因此,優化減氮要在保證產量的基礎上,綜合考慮土壤肥力和養分供需平衡[11]。

黃淮平原麥區是我國小麥主產區,主要的種植模式是小麥-玉米一年兩熟輪作模式[12]。張福鎖等[13]研究發現,該地區氮肥施用量遠高于作物生長需求,盡管作物產量較高,但氮素利用率較低。前人對有關氮肥運籌的研究僅考慮單季或單一作物,且試驗持續時間短,而同時在不同肥力條件下施氮量及冬小麥光合特性與產量形成的關系研究相對較少。因此,本研究在大田定位試驗的基礎上,研究不同肥力條件下施氮量對冬小麥光合特性與產量的影響,以期為實現減肥增效、增產環保的目標提供理論依據和技術支持。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

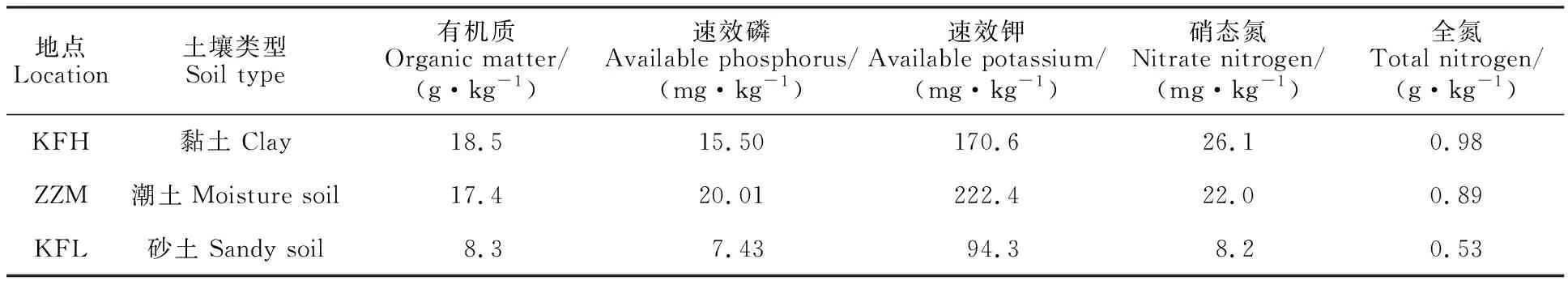

試驗分別于2012―2017年度在河南省開封市祥符區八里灣姬坡農場(34°73′N,114°64′E)、于2012-2016年度在鄭州市河南農業大學科教園區(34°87′N,113°59′E)、于2014-2017年度在河南省開封市水稻鄉(34°90′N,114°33′E)3個試點進行,大田定點、定位試驗同時進行。3個試點播前耕層(0~20 cm)土壤理化性質見表1,其中,開封八里灣試點土壤肥力水平高,用KFH表示;鄭州試點土壤肥力水平中等,用ZZM表示;開封水稻鄉試點土壤肥力水平低,用KFL表示[14]。

表1 供試土壤0~20 cm理化性質Table 1 Soil physicochemical characteristics of the field experiment in 0-20 cm soil

1.2 試驗設計

本研究采用小麥-玉米周年輪作體系的田間定位試驗,開封八里灣試點開始于2012年10月,小區面積為115.2 m2(6.4 m×18.0 m);鄭州試點開始于2012年10月,小區面積為20.3 m2(2.9 m×7 m);開封水稻鄉試點開始于2014年10月,小區面積為48.0 m2(4.0 m×12.0 m)。3個試點均設置4個施氮水平,小麥季純氮施用量分別為0、180、240和300 kg·hm-2,分別用N0、N180、N240和N300表示,隨機區組設計,3次重復。氮肥底追比例為5∶5,磷肥(P2O5150 kg·hm-2)和鉀肥(K2O 120 kg·hm-2)全部底施。供試小麥品種均為豫麥49-198,行距為20 cm,每年10月11日至15日播種,次年的5月底至6月初收獲。供試玉米品種為鄭單958,對應小麥季N0、N180、N240和N300的4個施氮處理,玉米季純氮施用量分別為0、225、300、375 kg·hm-2,氮肥按照3∶7的比例分別于拔節期和大喇叭口期2次追施,磷肥(P2O590 kg·hm-2)和鉀肥(K2O 120 kg·hm-2)全部在拔節期施入。以下施氮處理均以小麥季4個純氮施用量表示。3個試點采用統一的耕作、灌水和病蟲害防治等管理措施。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 光合速率的測定

于開花期,選擇生長一致且有代表性的葉片,掛牌標記。分別于小麥花后0、7、14和21 d,用 Li-6400XT便攜式光合測定儀(LI-COR,USA)測定旗葉、倒二葉和倒三葉的凈光合速率(Pn)。測定時選擇晴朗無云的上午(9:00-11:00),設置飽和光強為1 200 μmol·m-2·s-1,葉室溫度為 25 ℃,CO2濃度為400 μmol·mol-1。

1.3.2 葉綠素a和葉綠素b含量的測定

稱取新鮮的小麥葉片0.2 g左右(去除葉脈),剪碎放入25 mL的棕色容量瓶中,用95%的乙醇定容,密封避光保存48 h,葉綠素a和葉綠素b在95%乙醇中最大吸收峰的波長為665 nm和649 nm,在此波長下測定吸光度,分別記為D665和D649,空白對照為95%乙醇。重復3次。

葉綠體色素含量=色素的濃度×提取液體積×稀釋倍數/樣品鮮重

葉綠素a色素濃度Ca=13.95D665- 6.88D649;

葉綠素b色素濃度Cb=24.96D649- 7.32D665

1.3.3 葉片Rubisco酶活性和全氮含量的測定

稱取小麥葉片鮮樣0.1 g,按照索萊寶Rubisco活性檢測試劑盒說明書測定葉片Rubisco酶的活性。葉片烘干粉碎后,采用H2SO4-H2O2消煮法和凱氏定氮法測定葉片全氮含量。

1.3.4 產量測定

于成熟期,每小區選生長均勻一致的區域面積用于產量計算,鄭州點劃定3.0 m×12行(包含2個邊行),開封的兩個試點劃定3.0 m × 12行(包含1個邊行),收獲后測定籽粒水分,折合計算出實際產量(按12%折算)。

1.4 數據處理與統計方法

采用Excel 2013和SPSS 17.0軟件進行數據處理,采用Duncan新復極差方法對不同處理進行多重比較。

2 結果與分析

2.1 施氮量對不同土壤肥力條件下冬小麥產量的影響

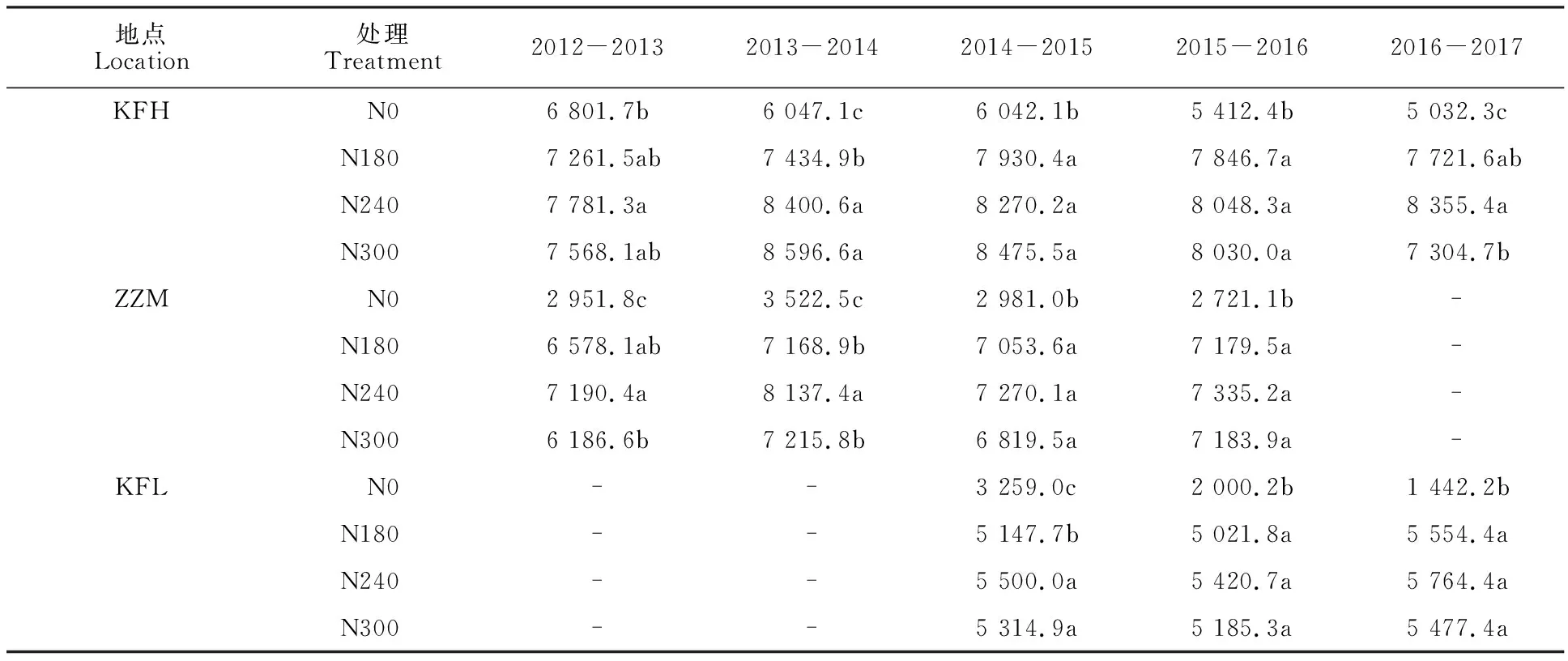

從表2可以看出,高、中、低肥力麥田的產量分別為5 032.3~8 596.6 kg·hm-2、2 721.1~ 8 137.4 kg·hm-2和1 442.2~5 764.4 kg·hm-2。與N0處理相比,在不同肥力麥田,施氮處理基本上都顯著提高了小麥產量(除 2012-2013年度高肥力麥田N180、N300處理與N0處理無顯著差異外),在N240處理下,小麥產量最高,但2013-2014和2014-2015年度在高肥力條件下,與N240處理相比,N300處理下小麥產量仍有所增加,但未達到顯著水平。冬小麥產量在N0處理下隨定位試驗時間的延長均呈逐漸降低趨勢,低肥力麥田產量下降幅度最大,高肥力麥田次之,中肥力麥田下降幅度最小。說明持續無氮肥施入,土壤供氮能力逐漸降低,且對低肥力麥田影響最明顯。

表2 施氮對不同肥力麥田冬小麥產量的影響Table 2 Effect of nitrogen application rates on grain yield of wheat from 2012-2017 growing seasons under different soil fertility kg·hm-2

施氮量與產量的回歸分析表明,隨著施氮量的增加,不同肥力下小麥產量均呈拋物線變化,其產量效應方程分別為:

高肥力麥田(KFH):y=5 855.9+15.295x-0.026 5x2(r=0.751 1**)

中肥力麥田(ZZM):y=3 032.4+37.215x-0.080 8x2(r=0.924 9**)

低肥力麥田(KFL):y=2 221.0+23.185x-0.041 9x2(r=0.859 1**)

基礎肥力產量以高肥力麥田最高(5 855.9 kg·hm-2),中肥力麥田次之 (3 032.4 kg·hm-2),低肥力麥田最低(2 221.0 kg·hm-2)。而其施氮增產效應則表現出相反趨勢,高肥力條件下,2012-2017各年度所有施氮處理平均產量較N0處理分別增加10.8%、 34.7%、36.1%、47.3%和 54.9%;中肥力條件下,2012-2016各年度分別增加125.3%、 113.1%、136.4%和165.8%;低肥力條件下,2014-2017各年度分別增加 63.3%、160.4%和 288.2%。這表明隨著試驗時間的延續,施氮的增產效應逐漸增加,且以中、低肥力條件下施氮增產效應明顯。

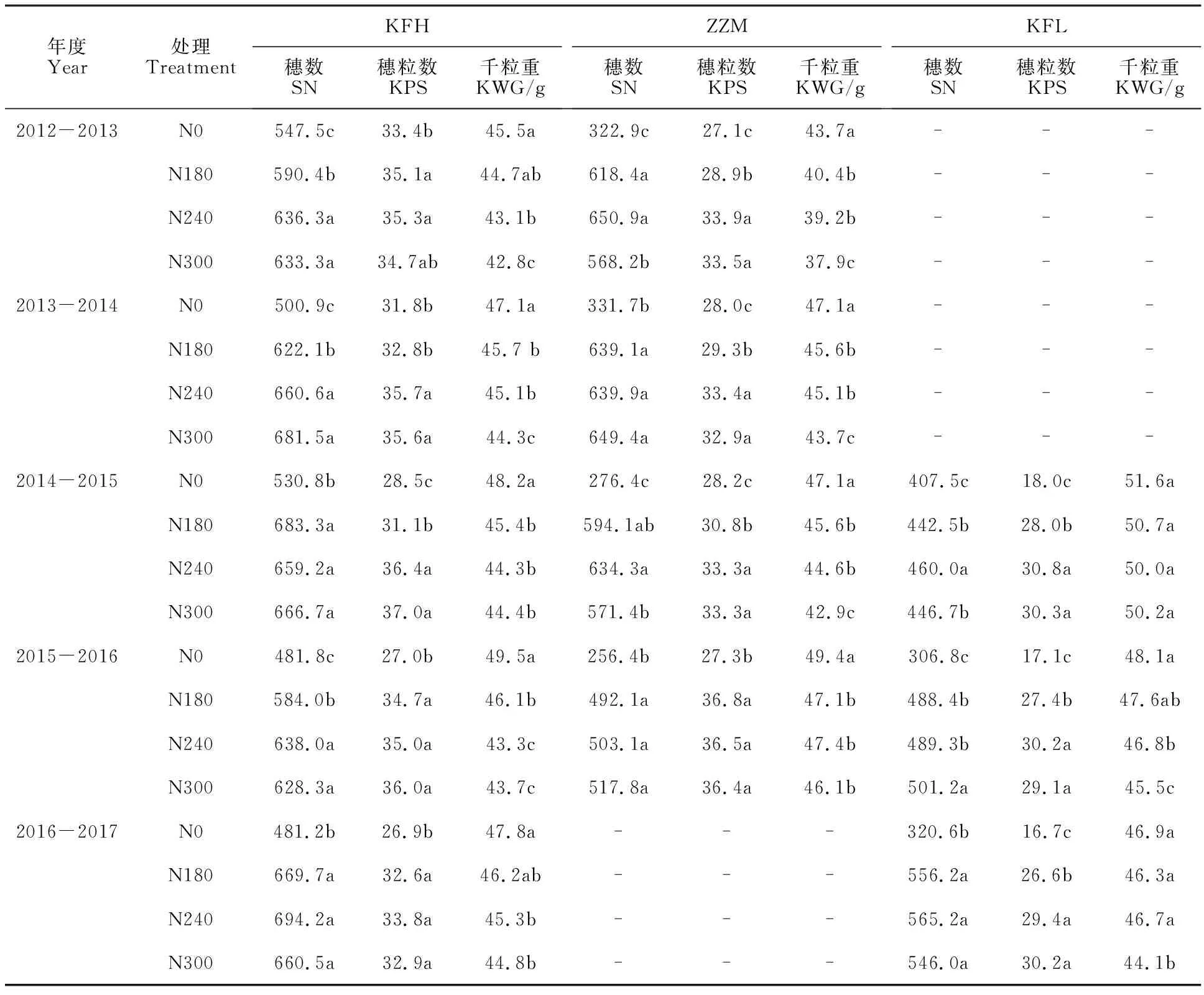

施氮處理顯著增加了小麥的穗數和穗粒數,從產量構成因素看,施氮后產量的提高主要依靠穗數的增加,其次是穗粒數(表3),高、中、低肥力條件下,施氮處理的穗數(2012-2017年度N180、N240和N300處理的平均值)較N0處理分別增加27.3%、98.7%和44.8%,穗粒數分別增加17.1%、 20.3%和68.6%,而千粒重則呈下降趨勢。總體來看,N240處理的穗數和穗粒數處于較高水平,N240處理較N0處理的多年平均穗數分別增加 29.3%(KFH)、104.5%(ZZM)和46.3%(KFL),穗粒數分別增加19.3%(KFH)、24.0%(ZZM)和74.5%(KFL)。從產量構成因素看,產量由低產到中高產主要依靠穗數的增加,由中高產到高產主要依靠穗粒數的增加。

表3 施氮對不同肥力麥田冬小麥產量構成因素的影響Table 3 Effect of nitrogen application rates on wheat yield components under different soil fertility

2.2 不同施氮水平對小麥葉片光合速率的影響

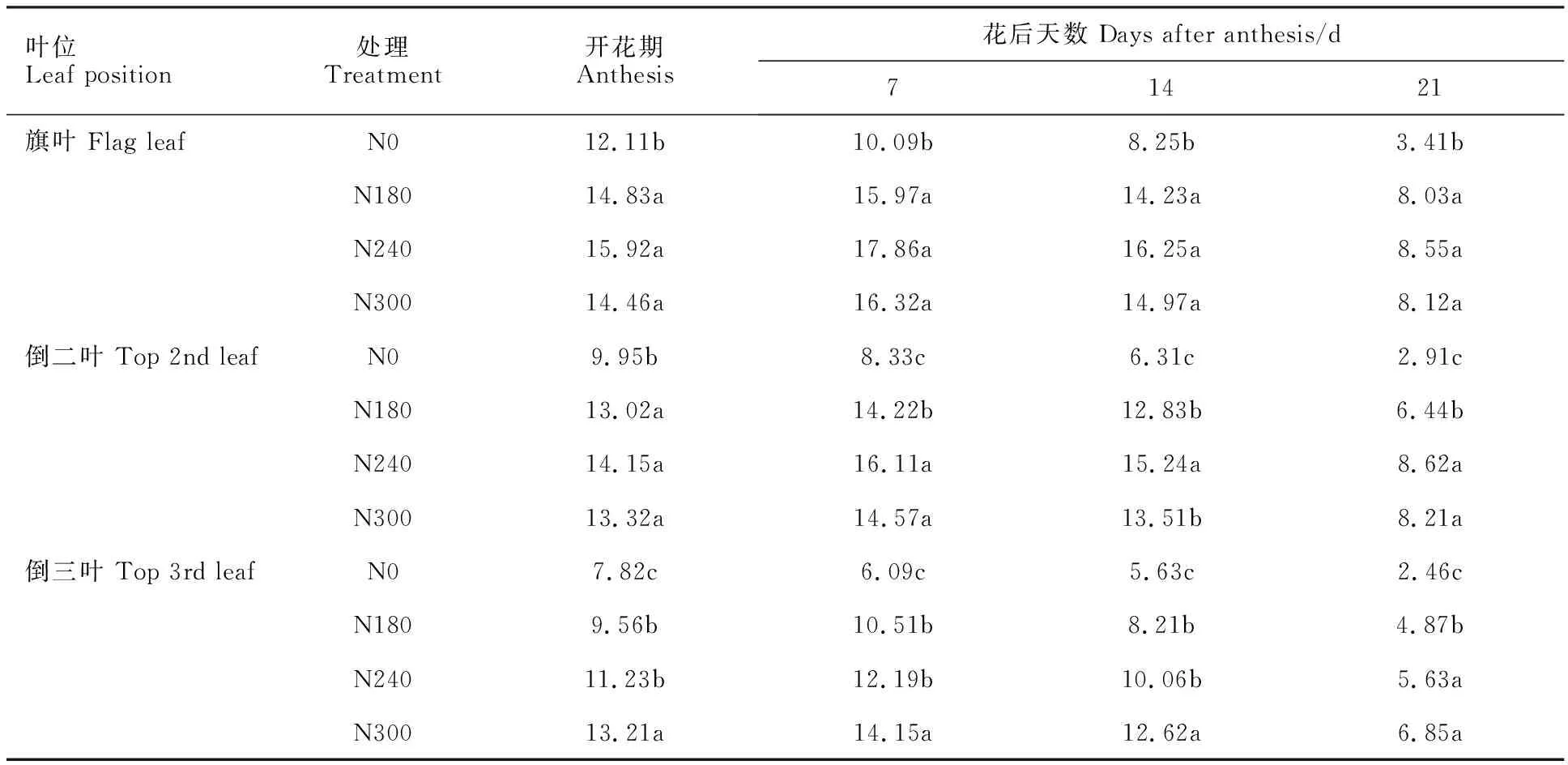

由于葉片凈光合速率、葉綠素、全氮及Rubisco活性等生理指標在不同肥力試點及年份間有相似的變化規律,因此,本研究選取試驗中期(2014-2015年度)及中肥力試點(鄭州)的數據進行分析。由表4可知,葉片光合速率隨葉位降低而下降,但隨著灌漿進程的推進,影響效應減弱。在開花期,旗葉所有處理的平均光合速率較倒二葉和倒三葉分別增加13.6%和37.1%,在花后21 d,分別增加7.4%和41.9%。施氮處理顯著增加頂三葉的光合速率,開花期N180、N240和N300處理的旗葉凈光合速率較N0處理分別增加22.5%、31.5%和19.4%。倒二葉凈光合速率在N240處理下最高,在花后14 d顯著高于其他處理;倒三葉光合速率在N300處理下最高,在花后0~14 d均顯著高于其他處理。說明不同位置葉片的光合能力對氮肥的響應有所差異。

表4 不同施氮水平對小麥灌漿期頂三葉光合速率的影響(鄭州,2014-2015年)Table 4 Effect of different nitrogen application rates on photosynthesis rate of flag leaf,top second leaf and top third leaf(Zhengzhou,2014-2015) μmol·m-2·s-1

2.3 不同施氮水平對小麥葉片葉綠素含量的 影響

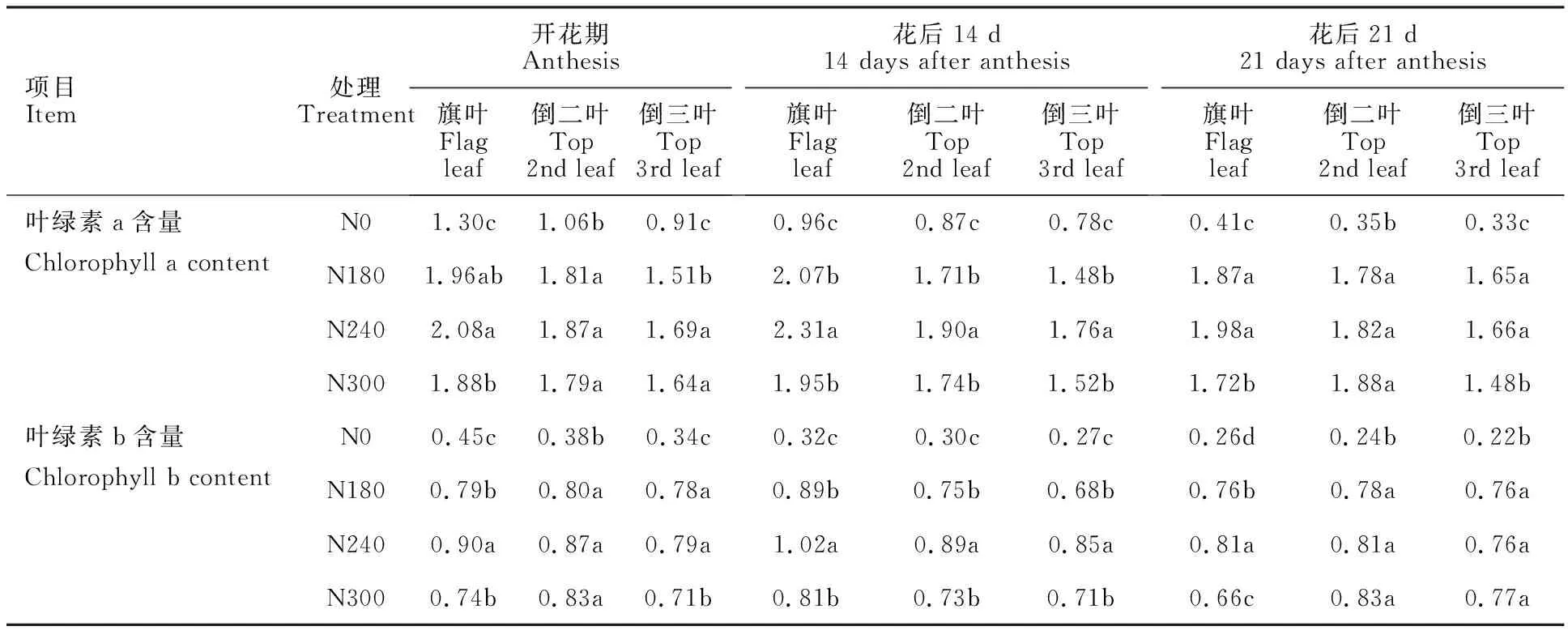

從表5可以看出,葉片葉綠素含量隨葉位降低而減小。與旗葉相比,倒三葉所有處理的平均葉綠素a含量在開花期、花后14 d和花后21 d分別降低20.4%、24.0%和14.4%,葉綠素b分別降低9.0%、17.43%和-0.8%。施氮處理顯著增加了頂三葉葉綠素a和葉綠素b的含量,開花期和花后14 d,頂三葉的葉綠素含量均以N240處理最高。且開花期旗葉葉綠素a含量在N240處理下與N180處理無顯著差異,而N240處理的葉綠素b含量顯著高于其他處理;花后14 d,倒二葉葉綠素含量在N240處理下均顯著高于其他處理;倒三葉葉綠素a含量在N240處理下與N300處理無顯著差異,葉綠素b含量在N240處理下與N300處理無顯著差異。花后21 d,旗葉葉綠素含量均以N240處理下最高,且N240處理的葉綠素b含量均顯著高于其他處理;倒二葉葉綠素含量均以N300處理下最高,與N180、N300處理差異不顯著;倒三葉葉綠素a含量以N240處理下最高,與N180處理無顯著差異,葉綠素b含量以N300處理下最高,與N180、N300處理差異不顯著。

表5 不同施氮水平對小麥灌漿期頂三葉葉綠素含量的影響(鄭州,2014-2015年)Table 5 Effect of different nitrogen application rates on the contents of Chl a and Chl b of flag leaf,top second leaf and top third leaf(Zhengzhou,2014-2015) mg·g-1 FW

2.4 不同施氮水平對小麥葉片全氮含量的影響

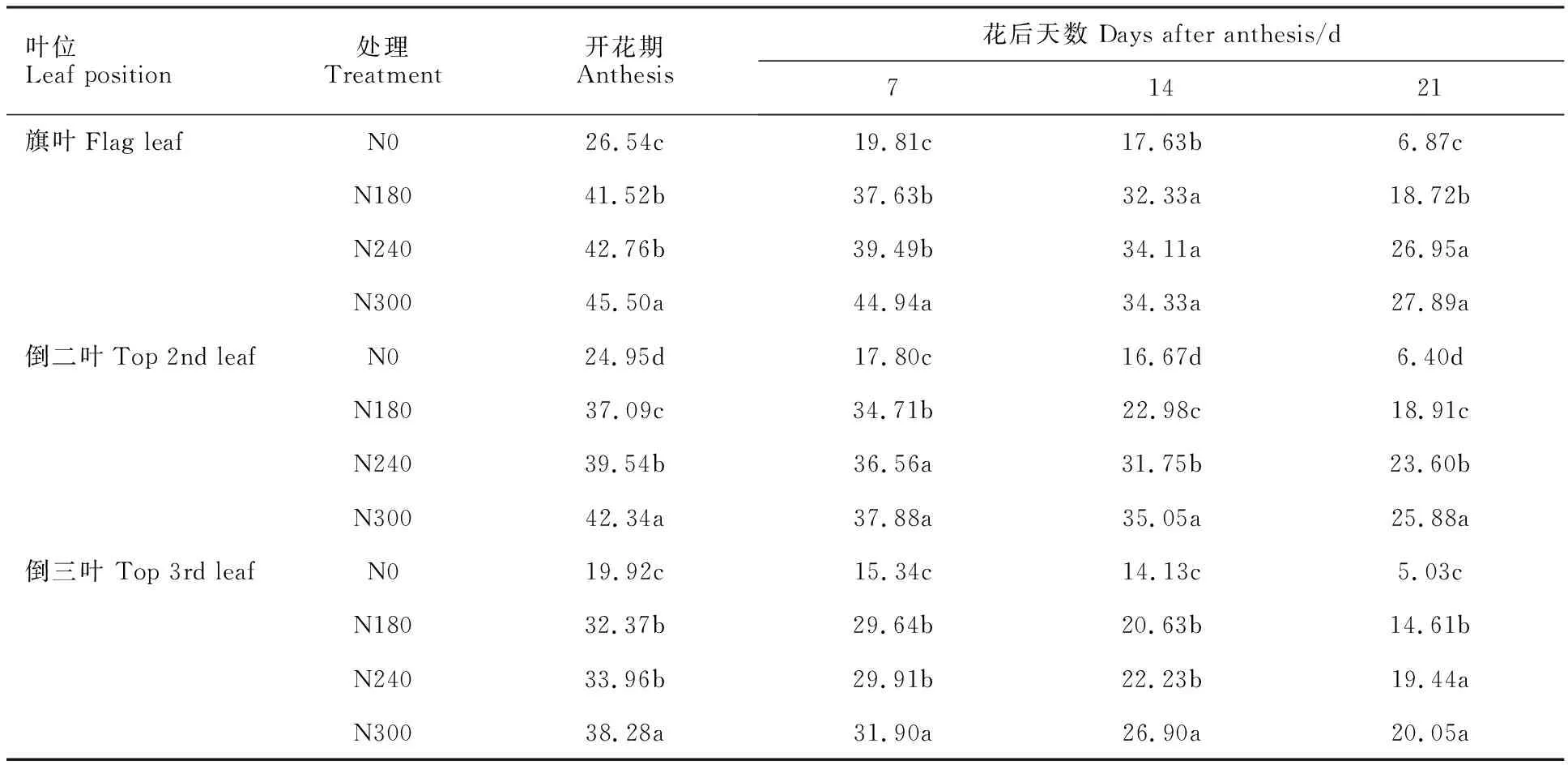

從表6可以看出,隨灌漿進程的推進,頂三葉全氮含量逐漸下降。葉片全氮含量隨葉位降低而下降,旗葉所有處理的平均全氮含量較倒二葉和倒三葉分別增加8.6%和25.5%(開花期)、 11.8%和32.8%(花后7 d)、11.2%和41.1%(花后14 d)、7.5%和36.0%(花后21 d)。施氮處理顯著增加了頂三葉的全氮含量,與N0處理相比,施氮處理旗葉的全氮含量增加56.5%~ 306.2%,倒二葉增加37.9%~304.7%,倒三葉增加46.1%~298.2%。開花期和花后7~21 d,各處理均以N300處理下頂三葉的全氮含量較高,除花后7 d的倒二葉、花后14 d的旗葉以及花后21 d的旗葉和倒三葉外,各時期N300處理的頂三葉全氮含量均顯著高于其他處理。

表6 不同施氮水平對小麥灌漿期頂三葉全氮含量的影響(鄭州,2014-2015年)Table 6 Effect of different nitrogen application rates on nitrogen accumulation of flag leaf,top second leaf and top third leaf(Zhengzhou,2014-2015) g·kg-1

2.5 不同施氮水平對小麥葉片Rubisco活性的影響

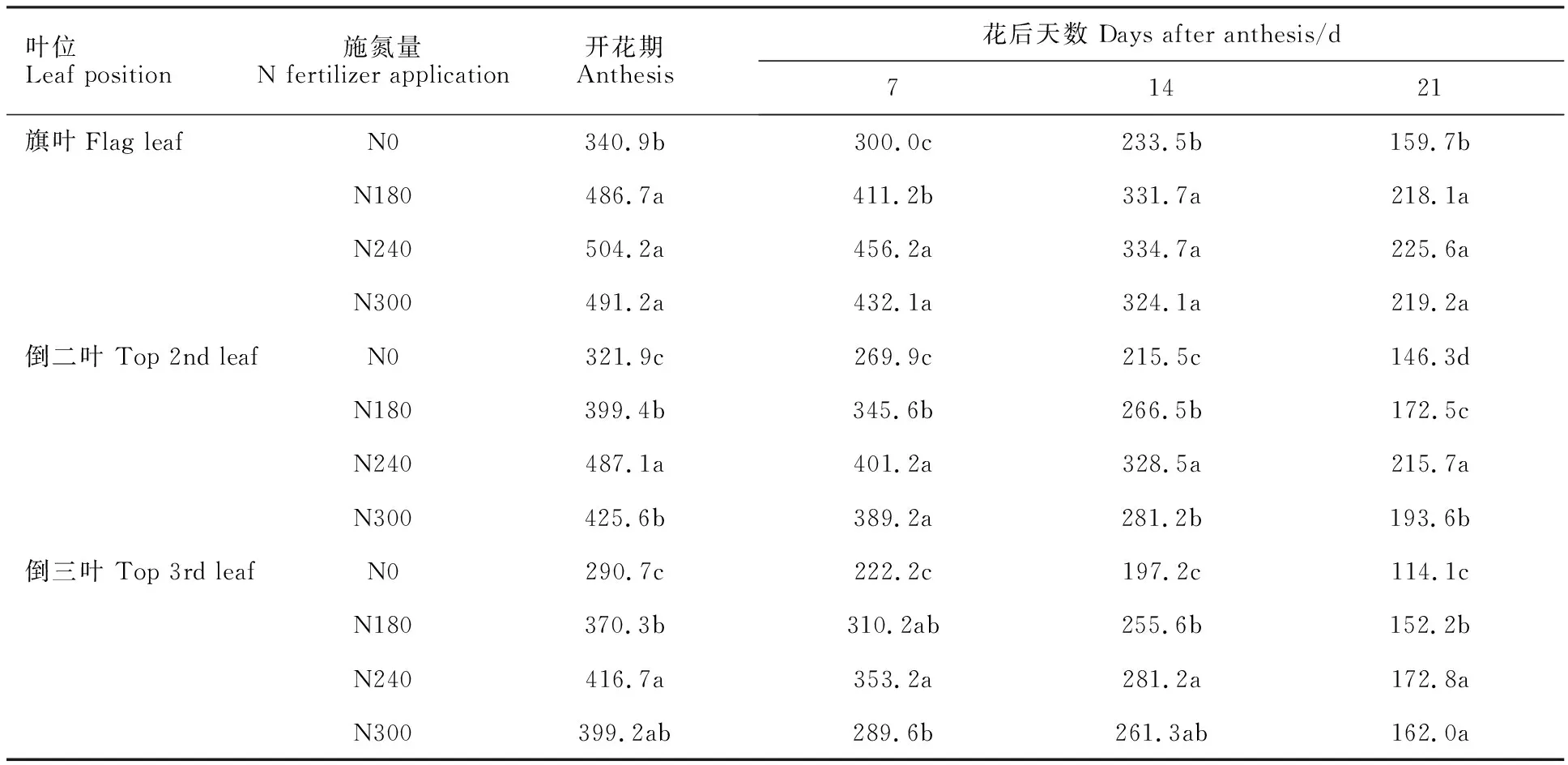

由表7可知,隨灌漿進程的推進,Rubisco活性逐漸下降。Rubisco活性隨葉位降低而下降,灌漿期旗葉所有處理的平均Rubisco活性較倒二和倒三葉分別增加12.5%和28.7%。施氮處理顯著增加了頂三葉的Rubisco活性,與N0處理相比,施氮處理旗葉的Rubisco活性增加36.6%~52.1%,倒二葉增加17.9%~52.4%,倒三葉增加27.4%~59.0%。開花期和花后7~21 d,各處理頂三葉的Rubisco活性均以N240處理最高,除開花期和花后14~21 d的倒二葉以及花后7 d的倒三葉外,各時期N240處理的頂三葉Rubisco活性均與N300處理無顯著差異。

表7 不同施氮水平對小麥開花期頂三葉Rubisco活性的影響(鄭州,2014-2015年)Table 7 Effect of different nitrogen application rates on Rubisco activity of flag leaf, top second leaf and top third leaf(Zhengzhou,2014-2015) μmol·mL-1·min-1

3 討 論

氮肥是作物獲得高產的基礎,研究表明,定位試驗4年后,施氮處理小麥的平均產量較不施氮處理產量增加230%[21],在土壤水分充足的條件下,施氮200~300 kg·hm-2能獲得較高的產量[22]。本研究表明,施氮對三種肥力土壤的增產效應存在差異,在定位試驗進行3年后,高、中和低肥力麥田施氮處理平均產量分別增加36.1%(2014-2015年度)、136.4%(2014-2015年度)和288.2%(2016-2017年度),隨著土壤肥力下降,施氮的增產效應逐漸增加。原因可能是高肥力土壤播前土壤硝態氮積累量較高,施氮的增產效應減弱[23]。在施氮處理間,高、中和低肥力條件下,試驗年度N240處理下的平均產量較N180處理分別增加7.0%、7.0%和6.1%,而繼續增加施氮量(N300)則產量降低。施氮增加小麥產量主要是通過協調穗數、穗粒數和千粒重來實現。適量增施氮肥,可增強小麥的分蘗能力,促進穗花的發育,增加穗數和穗粒數[23]。葉優良等[24]研究表明,施氮量在0~90 kg·hm-2范圍內,小麥千粒重和穗粒數隨施氮量的增加而顯著增加,而施氮量超過90 kg·hm-2時,穗粒數增加不顯著,超過180 kg·hm-2時,千粒重增加也不顯著。本試驗條件下,施氮增加產量主要依靠穗數的增加,其次是穗粒數。施氮處理的穗數(2012-2017年度N180、N240和N300處理的平均值)較N0處理分別增加27.3%、98.7%和44.8%,穗粒數分別增加17.1%、20.3%和68.6%。產量由低產到中產水平時,產量的增加主要依靠穗數的增加。而由中產到高產水平,產量的增加主要依靠穗粒數的增加。小麥產量和施氮增產效果與土壤肥力密切相關,土壤基礎肥力高,則土壤對產量的貢獻大,對氮肥依賴性較低,施氮增產效果差。因此,為了充分發揮氮肥的增產效應,在中肥力麥田應提倡穩氮(施氮240 kg·hm-2),以促穗為主,高肥力麥田應注意控氮(施氮180 kg·hm-2),以增粒為主。結合不同土壤肥力和不同時期養分供應能力等確定適宜的施氮量,同步實現減肥增效、增產環保。