感應電磁技術在復雜背景場地調查中的應用

周子琛

(上海元易勘測設計有限公司,上海 201203)

隨著城市化進程和城市產業布局提升的不斷加快,原位于郊區的農村村落演變成位于城市建成區但仍實行村民自治和農村集體所有制的村莊——城中村[1]。在城中村發展過程中,土地利用方式由宅基地和農田向宅基地、工業用地和商業用地混合利用轉變,大量的小微企業和作坊生產入駐場地。在城中村改造過程中,地塊內的生產型企業和生產作坊進行搬遷拆除工作,但原有的工業活動已造成地塊土壤和地下水的污染,最終遺留污染地塊。

城中村地塊在再開發利用前,急需開展土壤污染狀況調查、風險評估和修復治理,以保證地塊土壤和地下水環境質量滿足規劃用途,并符合人體健康和安全的要求[2]。而地塊污染的識別工作是土壤污染狀況初步調查的核心,是決定現場調查采樣工作中布點采樣和檢測分析的關鍵。但城中村的內部一般沒有統一的規劃和管理,生產作坊和小微企業管理混亂和資料的缺失導致污染識別存在不確定性,嚴重影響調查評估的準確度。

感應電磁法是一種利用磁偶源向地下發送一次場,測量地下介質導體產生的感應磁場(二次場),從而測定場地視電導率、同化率等參數的方法。感應電磁法技術已在土壤鹽漬化、土壤含水率、污染篩查和填埋場滲濾液等地質和環境信息快速定性和半定量研究中廣泛利用[3-7]。在土壤污染狀況初步調查中,感應電磁法技術可以探測地下儲罐、管線等地下設施[8];在前期調查(現場踏勘、人員訪談和資料收集與分析)的基礎上,輔助疑似污染區域的識別工作;并對前期調查未發現的污染情況進行查漏補缺。從而提高點位布設和土壤污染調查整體工作的準確度[3]。

此次采用感應電磁法物探的技術對上海某“城中村”改造地塊進行場地全覆蓋掃描。通過結合前期調查結果和感應電磁法,進行潛在污染源和疑似污染區域的識別,并根據前期調查和識別的結果設計采樣方案,進行點位布設和檢測分析,從而判定此次“城中村”地塊土壤和地下水環境質量。本文旨在結合“城中村”項目的特點,簡述本次感應電磁法在生產企業規模小、數量多和資料缺失嚴重的地塊土壤污染狀況調查中的應用。

1 工作方法和原理

1.1 場地概況

此次“城中村”改造項目地塊位于上海市浦東新區,地勢平坦;氣候受海洋影響明顯,變化復雜,是東亞季風盛行的地區,常年四季分明;周邊河網稠密;地基土屬第四紀沉積物,主要由黏性土、粉性土及砂性土組成,地層結構主要為第①層填土層,第②層灰黃色粉質黏土層和第③層灰色淤泥質粉質黏土層。

地塊總面積約97 615 m2,1990年之前均為農田和宅基地,1990—2015年陸續入駐近40家小微企業,其中20家為生產型企業,涉及多種行業,部分為“12+3”行業企業。2015年底企業簽訂拆遷協議,2016—2018年進行搬遷拆除工作,2018年底基本拆遷完畢。

1.2 前期調查

根據《上海市建設用地土壤污染狀況調查、風險評估、風險管控與修復方案編制、風險管控與修復效果評估工作的補充規定(試行)》滬環土〔2020〕62號和《建設用地土壤污染狀況調查技術導則》(HJ 25.1—2019),前期調查工作主要由資料收集、現場踏勘和人員訪談組成,并進行相關分析。資料收集主要包括地塊及相鄰地塊的利用變遷、環境、有關政府文件等資料;現場踏勘主要內容包括地塊、相鄰地塊以及周邊區域的現狀與歷史情況和區域水文地質條件;人員訪談主要是對已有信息和資料的補充和考證。

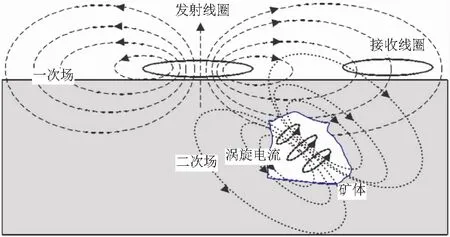

1.3 感應電磁法

(1)設備和原理(圖1)。使用CMD系列感應電磁掃描雷達,工作頻率10 kHz,最大探測有效深度為6 m。使用位于儀器一段的發射探頭作為具有垂直偶極方向的諧波磁場Bp的激勵源來工作,初級磁場在地表以下的導電材料中感應出渦流,渦流循環產生次級磁場。通過比較原生磁場和次生磁場之間的相位偏移/延滯,從而計算出場地土壤/其他介質的視電導率[3]。

圖1 感應電磁法工作原理Fig.1 Principle of induction electromagnetic method

(2)現場工作。根據地塊范圍和地塊內現有構建物、地形等信息,確定現場儀器掃描范圍和移動路徑。現場按照2 m×2 m網格進行單點數據采集,深度范圍模式選擇6 m(地下6 m范圍內綜合電導率),同時使用儀器自有的GPS定位系統同步讀取每個點的空間位置坐標。

(3)數據處理。此次使用數據處理工具Excel對點位電導率數據進行收集和整理,數據處理主要包括感應電磁法物探點位數據整理和GPS坐標轉換為上海城市坐標。采用圖形化軟件Surfer 15.0繪制視電導率的等值線圖。

1.4 點位布設

根據《上海市建設用地土壤污染狀況調查、風險評估、風險管控與修復方案編制、風險管控與修復效果評估工作的補充規定(試行)》(滬環土〔2020〕62號)規定,初步調查監測點位布設方法優先采用專業判斷布點法,根據第1階段的前期調查結果篩選出疑似污染區域,并在每個疑似污染區域設置監測點位。

本文感應電磁法輔助疑似污染區域的識別工作,經前期調查地塊內村民住宅區域歷史上為農田,可作為感應電磁法視電導率的背景值區域。其他區域視電導率高于背景值區域視電導率最大值2倍以上或低于最小值50%以上,判定為信號異常點,需結合前期調查資料和區域現狀進行疑似污染區域判定。

1.5 實驗室檢測

土壤分析指標主要參考《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600—2018)中的基本項目和其他項目。其中,基本項目為必測項;對其他項目地塊特征污染物進行選測。地下水檢測指標與土壤一致。土壤樣品檢測方法參考《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600—2018)。

2 結果與分析

2.1 地塊前期調查結果

現場踏勘期間,地塊內為閑置狀態,地塊內遺留少量村民住宅;原企業已基本拆除完畢,大部分區域為地坪,部分區域覆蓋有少量建筑垃圾,已無明顯污染痕跡。通過現場調查和電話訪談,發現 20世紀90年代左右企業開始入駐地塊,之前均為農田和村民住宅;獲得企業產品、主要工藝流程、三廢處置和布局等重要信息。

項目涉及地塊調查范圍內,歷史上曾入駐有汽修廠、床墊廠、家具廠、塑料加工廠、緊固件廠、鋼結構件廠、服飾加工廠、機械設備廠和煤餅加工場等20家疑似生產企業,分布于地塊18個區域內。特征污染物類型包括重金屬、揮發性有機污染物、半揮發性有機污染物、有機農藥和石油烴。通過生產工藝和特征污染物分析,判定18個區域中,14個為疑似污染區域。

由于企業搬遷早和均為微小企業等原因,造成相關資料不全或缺失。雖然采用人員訪談方法補充了缺失信息,但無法通過對比分析驗證訪談結果的準確度。且地塊內原有車間均已拆除,無法追溯原有生產和三廢處置情況。污染識別工作仍具有一定的不確定性。

2.2 感應電磁法物探結果與分析

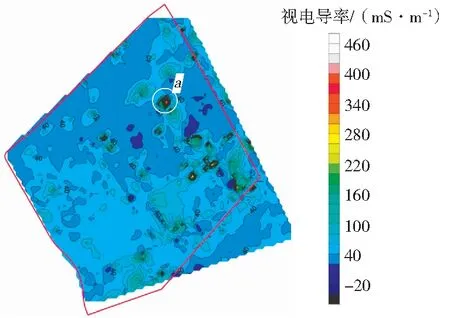

受現場條件影響,遺留建筑區域(東北角和西南角)感應電磁法物探工作范圍未能全面覆蓋。地塊整體視電導率如圖2所示。

圖2 10 kHz視電導率Fig.2 Apparent electrical conductivity under 10 kHz

地塊整體電導率變化不大,說明20家生產型企業的經營活動對地塊土壤和地下水環境影響較小。

村民住宅主要集中在地塊東北側和中部,該地塊地下6 m范圍綜合視電導率背景值范圍在20~100 mS/m。部分區域(地塊內西南角、東側和東北角)電導率在100~260 mS/m,并且在企業區域和村民住宅區普遍存在且電導率近似。通過現場踏勘發現這些區域地坪破碎和表層土內分布有較多的鋼筋,最終導致該區域電導率變化明顯。

地塊內北側(圖2中a區域)存在異常點位(電導率>420 mS/m)。區域原企業為管件制造廠,與前期訪談中生產區域相一致;但所在地坪經過加厚處理,鋼筋的加密可能引起視電導率異常。綜合考慮,此區域判定為疑似污染區域。

根據感應電磁法物探結果,地塊內基本無線型和面型視電導率異常點。通過前期調查發現,地塊內企業均為小微企業,不涉及化工生產,并通過人員訪談,從而確定地塊無地下儲罐和有毒有害物質運輸管線。

2.3 檢測結果

根據第1階段調查和感應電磁法物探結果,地塊內共布設38個土壤采樣點。其中,20個為水土復合采樣點,另在場外無擾動區域布設1個對照水土復合點。現場通過PID和XRF快速篩選土壤樣品,分別采集表層(0~50 cm)、深層(50 cm~初見水位)和飽和帶(初見水位以下)樣品送至實驗室進行樣品檢測。

土壤樣品pH值檢出值范圍為7.62~9.03;檢出鎘、銅、鉛、鎳、砷、汞、鈹、釩、鈷、銻、二氯甲烷、1,1,2-三氯乙烷、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、苯并[a]蒽、1,2-苯并菲、苯并[a]芘、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、滴滴涕和C10-C40;其余指標均未檢出。所有檢出值均低于《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600—2018)中第一類用地篩選值。

地下水樣品pH值檢出值范圍為7.08~8.63,檢出6價鉻、銅、鉛、鎳、鈹、釩、鈷、銻和總石油烴(C10-C40);其余指標均未檢出。所有檢測值均低于《地下水質量標準》(GB/T 14848—2017)Ⅳ類限值和《上海市建設用地地下水污染風險管控篩選值補充指標》第一類用地篩選值。

根據檢測結果,布設在區域a的水土復合井土壤和地下水樣品中重金屬和無機物檢出值與對照點檢出值相當,有機污染物均未檢出。說明此區域視電導率異常值是由于地坪加厚、鋼筋加密等非污染因素導致的。

3 結論

地塊雖然曾入駐20家生產型企業,但通過前期調查和檢測分析結果發現,地塊土壤和地下水環境質量滿足住宅用地的開發利用要求。通過分析感應電磁法視電導率分布變化情況和地塊現狀,發現除部分區域受地坪和鋼筋影響外,地塊整體電導率無明顯變化;結合地塊企業情況,確認地塊無地下儲罐和有毒有害物質運輸管線。說明地塊土壤和地下水環境受生產活動影響較小。通過結合感應電磁法物探技術與地塊前期調查,提高了土壤污染狀況初步調查工作中污染識別的準確度。

參考文獻(References):

[1] 李培林.巨變:村落的終結——都市里的村莊研究[J].中國社會科學,2002(1):168-179.

Li Peilin.Tremendous changes:the end of villages:a study of villages in the center of city[J].Social Sciences in China,2002(1):168-179.

[2] 姜林,鐘茂生,張麗娜,等.基于風險的中國污染場地管理體系研究[J].環境污染與防治,2014,36(8):1-10.

Jiang Lin,Zhong Maosheng,Zhang Lina,et al.Establishing a risk based framework for contaminated site management in China[J].Environmental Pollution & Control,2014,36(8):1-10.

[3] 陳小華,趙慶節,沈根祥,等.頻率域電磁感應技術在場地全覆蓋污染快速篩查中的應用[J].中國環境監測,2019,35(4):156-161.

Chen Xiaohua,Zhao Qingjie,Shen Genxiang,et al.Application of frequency domain electromagnetic induction method for full-coverage and rapid site investigation[J].Environmental Monitoring in China,2019,35(4):156-161.

[4] 陳太聰,巫虹,王江杰,等.物探方法在某復墾場地環境質量調查中的應用[J].環境保護科學,2019,45(5):116-121.

Chen Taicong,Wu Hong,Wang Jiangjie,et al.Application of geophysical detection method in environmental quality investigation for the reclaimed land[J].Environmental Protection Science,2019,45(5):116-121.

[5] 李曉明,楊勁松,李冬順.基于電磁感應(EM38)典型半干旱區土壤鹽分空間變異研究[J].土壤通報,2010,41(3):695-699.

Li Xiaoming,Yang Jinsong,Li Dongshun.Spatial variability of soil salinity in typical semiarid area based on electromagnetic induction(EM38)[J].Chinese Journal of Soil Science,2010,41(3):695-699.

[6] 劉國輝,徐晶,王猛,等.高密度電阻率法在垃圾填埋場滲漏檢測中的應用[J].物探與化探,2011,35(5):680-683,691.

Liu Guohui,Xu Jing,Wang Meng,et al.The application of high-density resistivity method to landfill leakage detection[J].Geophysical and Geochemical Exploration,2011,35(5):680-683,691.

[7] 陳太聰,龍騰.地球物理勘探技術在困難立地調查中的應用與實踐——以“198”區域場地環境調查為例[J].園林,2018(1):24-27.

Chen Taicong,Long Teng.Application and practice of geophysical exploration technology in difficult site investigation:taking "198" regional site environment investigation as an example[J].Garden,2018(1):24-27.

[8] 楊志軍,吉小軍.電磁法探測地下金屬管線的理論及誤差分析[J].電子測量技術,2009,32(6):7-11.

Yang Zhijun,Ji Xiaojun.Underground metal pipeline EM detecting theory and error analysis[J].Electronic Measurement Technology,2009,32(6):7-11.