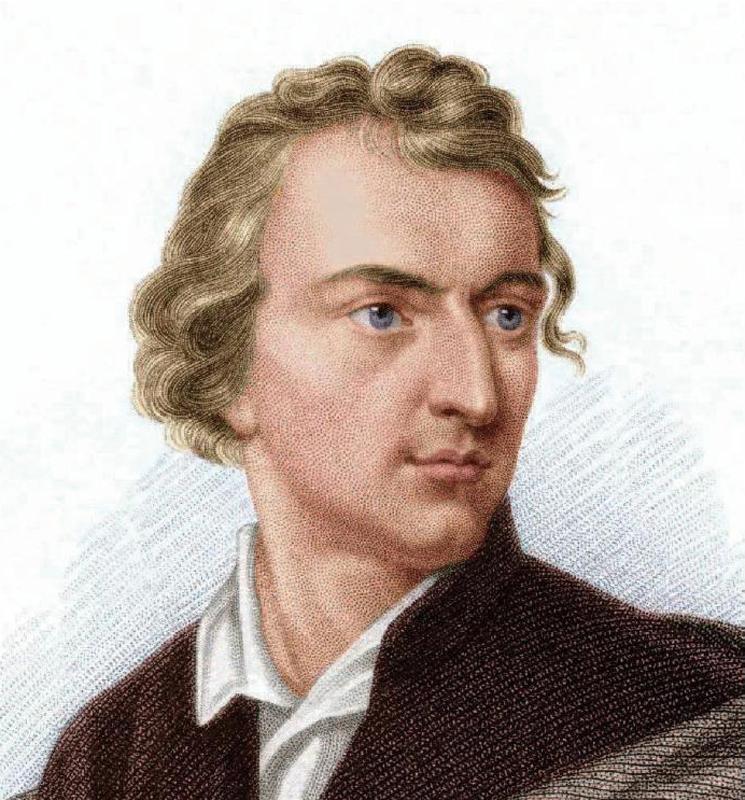

席勒:詩與哲學的深度交融

毛明超

1759年11月10日,弗里德里希·席勒出生于涅卡河畔的德國小城馬爾巴赫。那里離斯圖加特不遠,當時屬于符騰堡公國。因為在軍中服役的父親常需調防,符騰堡公國各處都留下了席勒童年的足跡。他自幼天資聰穎,口才過人,在14歲那年被符騰堡公爵卡爾·歐根相中,不由分說地把他錄取進公國軍校“卡爾學院”,先是學習法學,后來又改修醫學。但年少的席勒卻發自內心地抗拒這一樁旁人眼中的恩典。他厭惡學院內與世隔絕的生活與刻板生硬的規章,更厭惡卡爾·歐根大家長式的獨斷,不止一次地想象有一天能夠逃離這一切。

彼時的德國正是“狂飆突進”文學嶄露頭角的時候。1774年,青年歌德匿名發表了書信體小說《少年維特之煩惱》,主人公維特不愿屈從于僵化的封建禮俗,最終選擇殉情。一石激起千層浪,一時間,一股新文學的風潮席卷德國。身處“卡爾學院”的席勒也深受觸動,在心中悄然播下了文學的種子。他一邊學習,一邊偷偷創作詩歌和劇本;即便是畢業后被派往斯圖加特當軍醫,也沒有中斷寫作。正是在“卡爾學院”的壓抑氛圍中,席勒寫就了他的處女作《強盜》,并于1781年匿名自費出版。這部劇講述了貴族青年卡爾·封·莫爾被人陷害、落草為寇,卻依舊胸懷懲惡揚善英雄氣概的故事。當《強盜》于次年在曼海姆劇院首演時,觀眾如癡如醉,劇中振奮人心的臺詞讓他們堅信,一個全新的時代即將來臨。

然而席勒還需忍耐。由于他未經準假就私自離開連隊前往曼海姆劇院觀看演出,卡爾·歐根公爵關了他禁閉,且禁止他再發表文學作品。創作的筆既已拾起,就無法再屈從于強權。席勒知道,自己不能再留在斯圖加特了。1782年9月,他與同伴逃離了符騰堡,同時繼續寫作,接連完成了“共和主義悲劇”《斐耶斯科在熱那亞的叛亂》以及“市民悲劇”《陰謀與愛情》。在后一部劇中,席勒講述了貴族青年費迪南與市民少女路易絲之間凄美的愛情故事。盡管兩部作品都叫好不叫座,但他在其中卻賦予了戲劇極高的期待:當法國的啟蒙主義者們還在爭論文學藝術是否會敗壞社會風俗時,席勒在1784年的一場公開演講中將戲劇奉為堅守正義的“道德機關”,舞臺的效果將“比道德和法律更為深刻持久”。

但是這座“道德機關”暫時還無法保證席勒的生計。他本想成為曼海姆劇院的常駐作家,但合同卻未獲延長,自費出版所欠的債務又壓得他喘不過氣來。就在他即將走投無路的時候,一封寄自萊比錫的信讓席勒重新燃起了希望。他從未見過信的作者戈特弗里德·科爾納,但信中洋溢的真摯、認可與崇敬還是讓席勒于1785年踏上了前往薩克森的旅途。家境富裕的科爾納不僅為席勒提供了足夠的經濟支持,還懂得傾聽、理解、欣賞席勒的每一個念頭,在思想上與他產生強烈共鳴。在這里,席勒再度感受到自由的喜悅。他用一首《歡樂頌》為這段友誼立下了豐碑。多年后,貝多芬在自己的《第九交響曲》中為這首詩譜曲,后來成為歐盟的盟歌被世人傳唱至今。

因為科爾納的幫助,席勒終于可以全身心地投入到文學創作中去。1787年,他完成了名劇《唐·卡洛斯》,這部歷史劇取材于尼德蘭聯省脫離西班牙哈布斯堡王朝而贏得獨立的“八十年戰爭”,但卻預示著日后歷史的發展。在《唐·卡洛斯》付梓后第二年,巴士底獄便在法國大革命的洪流中化為瓦礫。席勒本人被授予法蘭西榮譽公民的稱號。一段時間之后,席勒逐漸意識到,相比起政體更迭,民眾的教育與啟蒙才是革命最核心的任務。在他看來,文明的進步無法通過暴力實現,而只能通過藝術和美育的途徑,因為“正是通過美,人們才可以走向自由”。

“經審美得自由”,恰恰是席勒發表于1795年的哲理名篇《審美教育書簡》中的核心觀點。他希望借助美育調和人身上感性與理性的雙重天性,讓人們在行動中既能遵循道德規范,也不缺少情感關懷,“從心所欲不逾矩”。他想要通過“游戲”的手段實現“情”和“理”的統一,因為“只有當人游戲時,他才完全是人”。這種游戲并非孩童的嬉鬧,而是在承載著人類精神美之結晶的藝術中徜徉。不僅如此,席勒更想要借助文學將古人的淳樸與今人的思辨合而為一,在重塑人性的同時迎接一個詩與哲學深度交融的黃金時代。文學、人生與歷史的理想交織在一起,就構成了席勒另一名篇《論質樸的和多情的文學》中的主旋律。

也正是在這一時期,席勒先是遷居耶拿,后搬至魏瑪,并結識了日后的摯友約翰·沃爾夫岡·封·歌德。二人于1794年初次相識就一見如故。他們一個注重自然經驗,一個強調思辨與理念,在美學觀念上兩相互補,卻又同有一支生花妙筆,能寫出動人心弦的詩篇。自1795年歌德為席勒創辦的《季節女神》雜志撰稿,到1805年席勒溘然長逝,他們二人共同締造了被譽為德國文學史上最高峰的“魏瑪古典文學”黃金十年。時至今日,在魏瑪劇院正門前的廣場上,依然矗立著這一對雙子星的塑像:席勒在左,歌德居右,二人共握著象征詩人榮耀的月桂花冠;席勒左手握著一卷書稿,微揚著頭,目光炯炯,仿佛正眺望著他在詩中所吟誦的那必將實現的理想。

與歌德的交往,讓已近不惑之年的席勒更加成熟。他褪去了些許青年時的沖勁,筆下增添了幾分凝練與厚重。他開始意識到,即便是美也無法抵御時間的沖擊;但若是人們訴諸內心,尋找尚未被世間喧囂所觸及的意志的領地,就會發現即便是在最大的不幸中,人依舊可以保有心靈的崇高,坦然面對各自的命運,并由此證明精神自由遠在物質必然之上。

于是,他在劇作中不再試圖塑造現實世界里種種不可調和的對抗,而是將目光轉向歷史,描繪世界歷史進程中的偉大個體。戲劇三部曲《華倫斯坦》勾勒了試圖與瑞典和談而結束30年戰爭的華倫斯坦如何死于哈布斯堡王朝的陰謀;《瑪利亞·斯圖爾特》展現了這位蘇格蘭女王如何帶著尊嚴迎接死亡;《奧爾良的童貞女》則以圣女貞德為原型,訴說了她如何在抵御異族入侵的戰爭中帶著必勝的信念犧牲。在這一時期席勒創作的戲劇中,只有重現瑞士獨立歷程的《威廉·退爾》以勝利結尾:神射手退爾除掉了暴虐的總督格斯勒,而瑞士先民則在四林湖畔的呂特利草地上喊出了著名的誓言:“我們要結成一個民族,親如兄弟,碰到任何困厄都不分離!”

席勒是這樣寫的,也是這樣期望的。然而,他卻沒有能夠看到德國的統一。早年的困厄與疾病已挖空了他健康的根基,不知疲倦的寫作又耗盡了他的精力。1805年5月9日傍晚,時年僅46歲的席勒與世長辭。他如同一顆彗星劃過德意志的天際,在短暫的一生中釋放出理想主義的光彩。

(楊進摘自2021年7月11日《人民日報》)