雙塔單索面矮塔斜拉橋荷載試驗承載能力評估

彭放枚 侯攀

摘 要:本文對矮塔斜拉橋進行靜動載試驗,測試內容包括關鍵截面應變、主梁撓度、索塔位移、斜拉索索力、沖擊系數、自振特性等。同時,將試驗結果與理論結果進行對比分析,發現該橋的實際承載能力滿足設計及規范要求,結構整體工作性能良好,能為同類型橋梁的設計及荷載試驗提供參考。

關鍵詞:矮塔斜拉橋;靜載試驗;動載試驗;承載能力

Abstract: In this paper, the static and dynamic load test of low pylon cable-stayed bridge was carried out, including the key section strain, main beam deflection, cable tower displacement, cable force, impact coefficient, natural vibration characteristics, etc. At the same time, by comparing the test results with the theoretical results, it found that the actual bearing capacity of the bridge meets the design and specification requirements, and the overall working performance of the structure is good, which can provide reference for the design and load test of the same type of bridge.

Keywords: low pylon cable-stayed bridge; static load test; dynamic load test; load-carrying capacity

矮塔斜拉橋是介于斜拉橋和連續梁之間的一種組合體系橋型。雖然該橋型的誕生僅有40多年,但其以一定跨徑范圍內的高性價比和良好的景觀效果,贏得了橋梁設計者和主管部門決策者的青睞[1]。

矮塔斜拉橋的結構受力融合了連續梁和斜拉橋的特點,剛柔并濟,以主梁的受彎、受壓以及斜拉橋的受拉共同承受荷載。由于其受力復雜,因此,理論計算結果與實際受力狀況往往存在一定的偏差。建成后的橋梁受多種因素影響,實際狀況往往與理論設計存在一定的差異。對于新建成或既有橋梁,通過荷載試驗,能了解在實際荷載作用下,橋梁整體工作狀況及各構件的實際受力狀態,通過構件的反應判斷橋梁是否滿足設計要求,從而對結構進行總體評價,為橋梁的運營、維修加固提供科學可靠的依據[2]。

本文以某新建雙塔單索面矮塔斜拉橋為例,通過荷載試驗,驗證該橋實際承載能力是否滿足設計要求[3],通過試驗結果的分析比較,為同類型的橋梁荷載試驗提供參考依據,為同類型橋梁的設計提供真實的結構案例。

1 工程概況

廣西某沿海城市大橋,采用雙塔單索面預應力混凝土矮塔斜拉橋橋型,塔梁固結,跨徑為52 m +85 m +52 m,橋面寬35 m。公路-Ⅰ級荷載,人群荷載按《公路橋涵設計通用規范》(JTG D60—2015)規范采用。主梁采用變截面單箱五室大懸臂預應力混凝土箱梁,按全預應力混凝土構件設計,采用C50混凝土。索塔為鋼筋混凝土結構,全高18 m,有效高度15.4 m,為主跨的1/5.5。斜拉索為單索面,扇形布置,橫橋向布置在中央分隔帶上,共布置兩排,間距為0.7 m,斜拉索梁上間距為3.5 m,塔上間距為1.0 m。全橋共有拉索28根。橋型布置如圖1所示,橫斷面布置圖如圖2所示。

2 試驗方案的確定

2.1 有限元計算

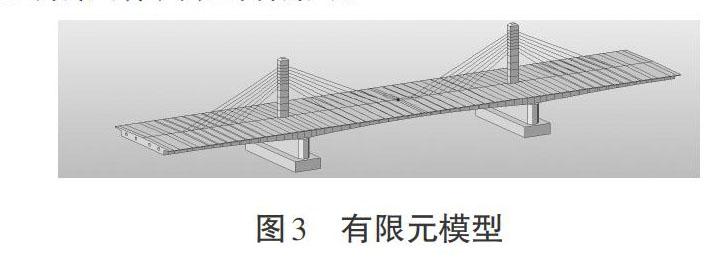

采用MIDAS Civil建立空間有限元模型,如圖3所示。同時,考慮支座、承臺及橋墩,主梁、主塔、橋墩采用梁單元模擬,斜拉橋采用桁架單元模擬。全橋共采用179個節點、160個單元。建模時采用以下假設:①混凝土為理想彈性材料,混凝土的彈性模量為常數;②截面變形符合平截面假設;③不考慮混凝土鋪裝層、橫隔板、齒塊的剛度,但考慮其質量;④不考慮防撞護欄的強度和剛度,但考慮其質量。此外,邊界條件、材料及截面參數均根據竣工圖紙以及相關規范確定。按照上述原則建立有限元模型,計算結構在設計荷載作用下內力的響應,選取內力最大的截面作為控制截面。

2.2 試驗截面選取

根據內力計算結果、現行規范以及試驗現場的便捷性等綜合因素,選取如圖1所示的邊跨最大正彎矩A/D截面、中跨跨中最大正彎矩C截面、1#墩墩頂附近最大負彎矩B截面、1#主塔塔頂最大縱向位移E截面,共5個截面作為本次試驗的控制截面。

2.3 靜載試驗方案的優化與確定

選擇試驗用車輛時,結合內力計算結果和《公路橋梁荷載試驗規程》(JTG/T J21-01—2015)第5.4.6條的規定[4]。為方便試驗車輛的租賃,選用目前市面上最常見的自卸車,總重控制在(300±10) kN,單軸重控制在14 kN以內,軸距通常為4 m(前中軸距)+1.4 m(中后軸距)。

試驗采用控制截面的靜載試驗荷載效率進行控制,以最不利截面為試驗加載控制截面,各工況下試驗所需加載車輛的數量及加載位置,根據設計標準活荷載產生的最不利效應值按式(1)所定原則等效換算而得[4]:

由于該橋地處交通要塞,試驗時已經開始試運營,因此,試驗選擇夜晚進行。由于試驗時間有限,為此,需要優化加載工況,縮短試驗時間。由于橋面人行道較寬以及護欄設置影響加載位置,根據計算分析,偏載工況和中載工況的響應無明顯區別,故本次試驗確定進行5個中載工況。經過不斷試算和優化,將5個試驗工況合并為3個試驗工況,加載效率控制在0.86~1.03,滿足規范要求,如表1所示。

2.4 測點布置及方法

應變、位移測點布置的原則遵循規范《公路橋梁荷載試驗規程》(JTG/T J21-01—2015)第5.5條的規定[4]。測點布置如圖4所示。

2.4.1 應變測試。截面應變測點布置原則按照《公路橋梁荷載試驗規程》(JTG/T J21-01—2015)第5.5條的規定[4]。本次試驗采用電阻式應變計進行測量,電阻為(119.9±0.1)Ω,靈敏系數為(2.08±1)%。采用三線制的1/4橋接線方式、溫度自補償模式。應變測試截面是圖1中的A/B/C/D截面,其中A/B/D截面的應變測點布置在箱梁外表面,C截面測點布置在箱梁內表面,應變測點布置如圖4所示,全橋共布置了32個應變測點。

2.4.2 位移測試。主梁位移測點布置在各控制截面以及支座截面上,位移測試截面是圖1中的A/C/D/E截面。測點橫橋向布置位置如圖4所示。主塔位移測點布置在1#主塔塔頂,布置專用棱鏡。本次試驗全橋共布置23個位移測點。

2.4.3 索力測試。全橋共計28根斜拉索,單根斜拉索采用31-?s15.2環氧全噴涂鋼絞線。由于索體外側采用了哈弗套管,在無破損的情況下,無法采用頻率法,故本次測試采用施工監控過程中安裝在錨固區的壓力傳感器進行測量,在試驗前、后的空載狀態,分別對全橋恒載索力進行測試,在加載試驗過程中,選擇各工況最不利的斜拉索進行測試,測試最不利狀況下索力的增量情況。

2.4.4 裂縫觀測。試驗前對全橋進行外觀檢查,查看是否存在裂縫,安裝裂縫測寬儀監測試驗過程中裂縫寬度的變化,同時在試驗過程中,安排人員對主要受力部位進行巡查,觀察是否存在新增裂縫。

2.5 動載試驗

橋梁動載試驗的內容包括兩個方面:一是測量橋梁結構的自振特性和動力響應;二是測量在車輛動荷載作用下橋梁結構指定斷面上的動應變和響應。主要試驗內容為脈動試驗(結構自振特性)和跑車試驗。

3 靜載試驗結果分析與判定

3.1 主梁應變測試結果

在各靜載試驗工況作用下,主梁的應變測試結果如表2所示。從表2可知:各試驗控制截面的應變校驗系數在0.523~0.851,均小于1,說明試驗截面的實際強度滿足設計要求;相對殘余應變最大值為12%,均小于20%,說明結構在試驗工況作用下處于彈性受力狀態。

主梁各控制截面應變橫向分布如圖5所示。從圖5可知:應變片貼在箱室外表面的A、B、D截面測試的結果離散性比C截面各測點的離散性小,產生該現象的主要原因是箱梁外表面施工平整,內表面平整度較差。

3.2 主梁位移測試結果分析

在各靜載試驗工況作用下,主梁的撓度測試結果見表3,撓度測試曲線見圖6。從表3可知:主梁控制截面位移校驗系數在0.448~0.669,均小于1,說明試驗截面的實際剛度滿足設計要求;主梁跨中最大實測撓度為9.23 mm(下撓),小于允許最大撓度值170 mm(L/500),滿足規范要求;最大相對殘余撓度為9%,小于20%,說明結構在試驗工況作用下處于彈性受力狀態。

3.3 主塔位移測試結果分析

在靜載試驗工況二的作用下,1#橋塔塔頂縱橋向位移向跨中偏移5.1 mm,理論值為6.2 mm,縱橋向位移校驗系數為0.823,相對殘余位移為6.2%。這說明橋塔具有一定的安全儲備,呈彈性工作狀態。

3.4 索力測試結果分析

在恒載作用下,實測索力與設計索力的偏差在-309~253 kN,位于-9%~8%,在規范要求的誤差范圍內(±10%),對稱的拉索索力基本一致。

在靜載試驗工況作用下,索力的變化量很小,基本與恒載作用下的索力一致,主要是因為該橋呈強梁弱索狀態,主梁的剛度偏大,活載作用下引起的拉索索力變化很小。

3.5 裂縫觀測結果

試驗前未發現裂縫,試驗過程中未發現新增裂縫。

4 動載試驗結果分析與判定

4.1 脈動試驗結果

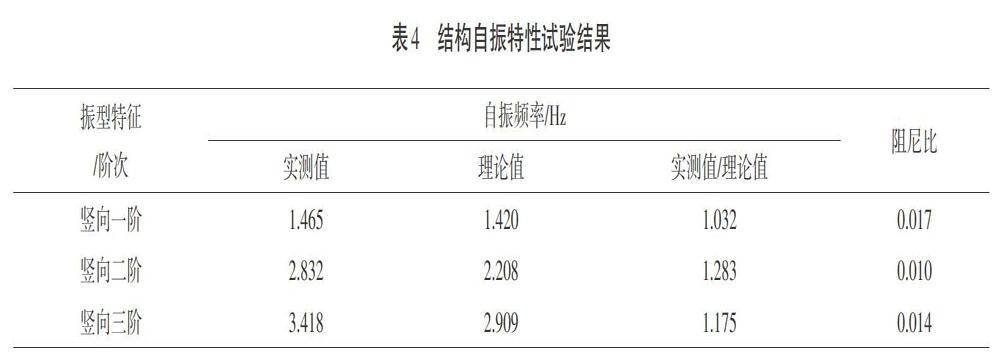

結構自振特性是通過測試橋梁的自振頻率、振型及阻尼比等參數綜合判定橋梁的動力特性,橋梁自振頻率的變化不僅能反映結構的損傷情況,而且能反映結構的整體性能和受力體系的改變。通過了解結構在恒載狀況下的固有特性,結合靜載試驗結果,可綜合評價橋梁的整體動力性能[5]。

根據理論計算結果,該橋自振特性試驗的測點布置在邊跨跨中、中跨四分點(見圖7),5個測點可測出橋梁的前三階自振頻率、振型及阻尼比。測試結果如表4所示。振型測試結果如圖8所示。

從表4可以看出,自振頻率實測值較理論值高,比值在1.032~1.283,表明結構的實際整體剛度大于理論剛度;從圖8可以看出,實測振型曲線與理論振型曲線基本一致,表明結構實際受力體系與理論一致。

4.2 跑車試驗測試結果

跑車試驗是通過實際車輛模擬過橋,測試在移動荷載作用下橋梁結構指定斷面上的動力響應(應變/位移波動幅度、沖擊系數等參數)。該橋的跑車試驗截面選擇最不利截面,即中跨跨中截面,布置3個動應變測點,進行橋面無障礙跑車試驗。試驗結果顯示,截面的整體應變較小,為了提升試驗數據的精確性,跑車試驗采用兩輛車并列行駛的方式進行。兩輛車分別以10 km/h、20 km/h、30 km/h、40 km/h和50 km/h的速度勻速通過橋梁。實測動應變沖擊系數結果見表5。結果表明:該橋的實測沖擊系數介于0.010~0.086,沖擊系數與車速的大小變化無線性關系。

5 結語

本文以一座比較典型的矮塔斜拉橋為例進行較全面的靜動載試驗,通過試驗得出如下結論:

①試驗作用下,主梁的撓度、應變、主塔位移、索力等參數在分級加載過程中線性關系良好,相對殘余變形及應變均小于20%,結構接近于線彈性工作狀態。

②主梁位移校驗系數在0.448~0.669,主梁應變校驗系數在0.523~0.851,主梁跨中最大實測撓度為9.23 mm,主塔位移校驗系數為0.823,表明結構具有良好的安全性。

③在活載作用下,索力的變化量很小,基本與恒載作用下的索力一致。

④橋梁測試自振頻率大于理論值,表明結構的整體剛度較理論剛度大;結構的實際受力體系與理論基本一致。

⑤該橋的實測沖擊系數介于0.010~0.086,沖擊系數與車速的大小變化無線性關系。

⑥該矮塔斜拉橋在試驗荷載作用下,試驗截面的應變和撓度均在理論分析的合理范圍內,且結構動力性能較好,表明該橋的實際承載能力滿足設計活載(公路-I級)的要求。

參考文獻:

[1]陳從春,周海智,肖汝誠.矮塔斜拉橋研究的新進展[J].世界橋梁,2006(1):70-73.

[2]申磊,胡鋒,崔文濤.某大跨徑雙塔單索面矮塔斜拉橋動載試驗研究[J].公路,2021(2):124-128.

[3]楊茂華,黎東龍.某矮塔單索面斜拉橋荷載試驗分析[J].公路與汽運,2019(4):139-145.

[4]中華人民共和國交通運輸部.公路橋梁荷載試驗規程:JTG/T J21-01—2015[S].北京:人民交通出版社股份有限公司,2015.

[5]中華人民共和國交通運輸部.公路橋梁承載能力檢測評定規程:JTG/T J21—2011[S].北京:人民交通出版社,2011.