土壓盾構淺覆土近距離上跨既有隧道施工技術

王顯根

(濟南市交通工程質量與安全中心,山東濟南 250014)

1 背景

隨著城市軌道交通建設的不斷發展、地鐵線路的增多,不可避免地出現上跨下穿的相交布置。萬俊峰[1]以鄭州地鐵2 號線某站區間隧道在富水粉細砂地層中長距離下穿多條有壓混凝土給水管線為例,分析盾構隧道下穿產生不均勻沉降導致地層土體變形的施工風險,得出地層沉降主要受刀盤結構形式、刀盤支撐形式(影響渣土改良效果) 、渣土改良劑在刀盤上的注入位置3 方面影響。陶永虎[2]等以貴陽市軌道交通1號線火車站站—沙沖路站暗挖區間隧道為依托,選擇下穿客運站臺、鐵路股道及行包地道特殊段為研究對象,研究了鐵路路基沉降的縱向分布曲線,施工監測數據驗證了模擬計算的可行性。宋方方[3]采用軟件數值仿真模型研究了盾構雙線隧道不同步施工對地表沉降的影響,實際工程驗證了模擬計算的可行性。文獻[4-6]對土壓平衡盾構側穿橋樁施工技術進行了研究;陳曉忠[7]研究了復雜地質條件下重疊隧道進洞施工技術;文獻[8-11]基于FLAC3D模擬研究了盾構穿越施工對橋梁樁基穩定性影響,通過模擬數據與監測數據對比,驗證了加固對控制地面沉降、橋樁變形的有效性;遲勝超等[12]總結分析了各種不同類型的鄰近或穿越既有線形式,提出了軌道交通結構工前狀態調查、評估的內容及方法,針對實際工程進行了評估并提出了風險管控建議。文獻[13-14]研究了軟土地層盾構施工沉降及注漿加固理論。少有文獻針對盾構上跨既有線路研究既有隧道的受力及變形問題,常規的盾構上跨既有隧道施工多采用下部隧道支撐防護的方法,少有對其受力變形進行計算研究。為此,本文以濟南地鐵2號線出入場線盾構淺覆土上跨開源路站—烈士陵園站區間既有隧道施工為背景,研究盾構淺覆土上跨既有隧道變形控制技術。

濟南地鐵2號線姜家莊出入線單線長847 m,采用土壓平衡盾構施工。姜家莊出入場線與已建成的開源路站—烈士陵園站盾構區間平面相交。左線豎向最小凈距3.1 m,重疊長度約80 m,右線豎向最小凈距5.5 m,重疊長度約82 m。區間覆土厚度7.7~13.6 m,線間距9.0~18.0 m;盾構由出入線始發井始發,掘進到烈士陵園站吊出,使用1臺盾構完成出入線施工。既有線隧道由另一施工單位施工,出入線盾構施工具備始發條件時,既有隧道已鋪軌完成并進行運行調試。

出入線左線上跨開源路站—烈士陵園站區間既有隧道掘進地層為<1-1>層素填土、<9-1>層粉質黏土、<10-1>層中粉質黏土、<10-2>層黏土、<12-1>層碎石;右線上跨開源路站—烈士陵園站烈區間既有隧道掘進地層為<1-1>層素填土、<9-1>層粉質黏土、<10-1>層中粉質黏土、<12-1>層碎石。填土層厚度變化較大,一般厚度約0~3.6 m。填土層之下深度0.4~23.5 m分布粉質黏土,深度1.0~24.8 m為第四系全新統的黏性土、碎石、塊石、含碎石粉質黏土、殘積土;場地下伏基巖以奧陶系石灰巖、燕山期閃長巖為主。

左右線盾構隧道均處于地下水位以下,地下水類型為松散巖類孔隙含水層。

2 數值模擬

2號線出入線隧道盾構上跨既有隧道,對既有隧道管片產生擠壓變形的風險較大,為此對出入場線隧道施工進行模擬,根據模擬數據針對變形部位采取針對性的預加固措施,保證既有隧道安全。本文采用土木工程常用軟件Midas GTS NX對上跨既有隧道進行數值模擬,模擬盾構施工過程對周圍環境、既有隧道變形、巖土體材料變形的影響。

2.1 計算模型、邊界及載荷

模型選取盾構隧道周邊50 m、深度大于5倍隧道半徑,模型250 m(長)×100 m(寬)×50 m(高),盾構施工有較好的防水密封性,模擬計算中不考慮地下水滲流作用,采用單力學分析模式進行計算;各地層采用摩爾-庫侖本構的三維實體單元模擬,盾構管片采用彈性本構的二維板單元進行模擬。

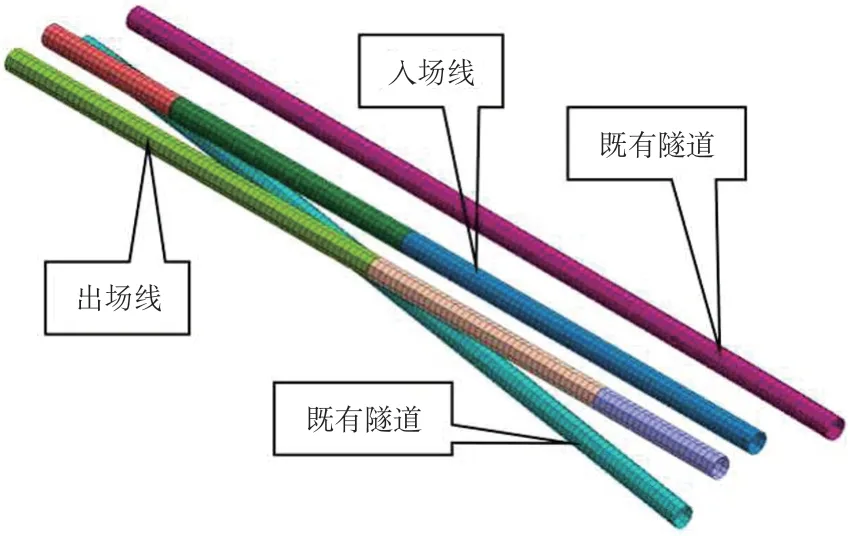

假定計算邊界處已不受隧道開挖的影響,即該處為靜止的原始應力狀態,變形為零,采用約束來模擬。計算邊界條件:豎向邊界約束水平位移,水平底部邊界約束豎向位移,頂部為無約束的自由面。計算模型及網格劃分如圖1所示。

圖1 計算模型及網格劃分示意圖

采用太沙基松動土壓理論計算土壓,選取盾構中心點處靜止土壓力為盾構支護壓力,出場線土壓力計算結果為91.9 kPa,入場線理論計算結果為85.4 kPa。仿真計算中出場線支護壓力設為110 kPa,入場線支護壓力設為105 kPa。出入線盾構支護壓力示意圖如圖2所示。

圖2 出入線盾構支護壓力示意圖

2.2 模擬計算步序

(1)初始應力場建立。模型首先進行彈性計算,使土體達到開挖前的固結狀態,并形成初始應力場。

(2)既有線施工。初始應力場建立后位移清零,加入既有線,使其開挖完成并施加區間管片作用。

(3)位移清零。對模型已有工況進行位移清零,保證出入線開挖前的初始狀態。

(4)出入線施工。模擬出入線隧道實際施工情況,先施工出場線,后施工入場線,由1臺盾構完成出入線施工。

(5)根據出入線上跨投影區域劃分,出場線模型分3部分(上跨前128 m +上跨中80 m +上跨后42 m)。依序開挖各段出場線并施加支護壓力,并激活相應的出場線管片單元,待出場線施工完成后開挖入場線。

(6)根據上跨投影區域劃分,入場線模型分3部分(上跨前45 m +上跨中82 m +上跨后123 m)。依序開挖各段入場線并施加支護壓力,并激活相應的入場線管片單元,模擬施工結束。

2.3 模擬結果分析

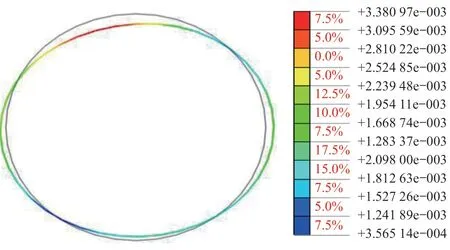

(1)圖3為出入線區間盾構上跨掘進過程中既有隧道豎向位移云圖,由圖3可見,出入線區間盾構上跨掘進過程中對既有隧道產生偏壓影響,既有隧道豎向位移約3.38 mm,小于3.5 mm,無需采取洞內支撐措施。

圖3 既有隧道豎向位移云圖(單位:m)

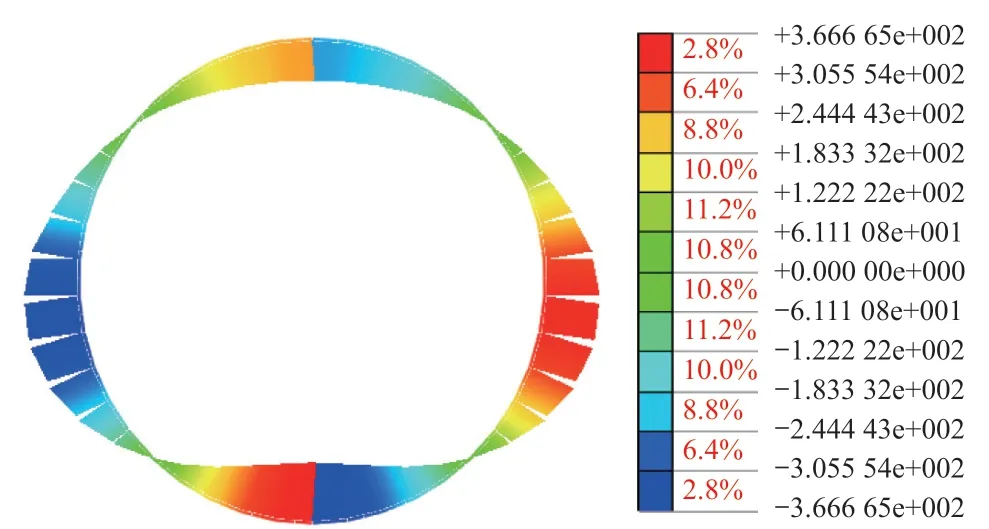

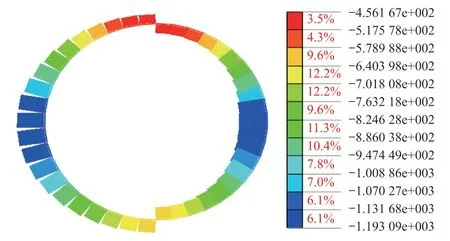

(2)圖4、圖5為運營期間列車荷載下既有隧道彎矩云圖和軸力云圖,由圖4可知運營期間列車荷載下既有隧道彎矩為366.7 kN·m,由圖5可知運營期間列車荷載下既有隧道拱頂軸力為1 193 kN。此段管片采用配筋加強C型管片,滿足要求。

圖4 運營期間列車荷載下既有隧道彎矩云圖(單位:kN · m)

圖5 運營期間列車荷載下既有隧道軸力云圖(單位:kN)

3 盾構掘進施工控制

3.1 施工環境勘察

查看實際工程環境與地勘資料的一致性,對有異議的部位,聯合建設單位、監理、地勘單位進行進一步勘察,根據實際的勘察資料修正優化施工方案;進一步掌握盾構施工影響范圍內的地下水位變化情況、線路區域地面覆土的變化情況,以利于正確控制盾構掘進的土壓力、同步(二次)注漿參數。

調查既有隧道的施工情況,詳細記錄管片的錯臺、滲水、破裂等情況,同步(二次)注漿壓力及方量,檢測隧道軸線標高、圓度、水平(垂直)收斂,根據調查數據確定是否需要補漿加固管片。

3.2 監控量測

3.2.1 監測要求

根據施工監測方案布設現場監測網,在盾構上跨既有隧道施工期間做好既有隧道管片變形和地表沉降監測,根據監測數據反饋信息迅速調整、優化盾構掘進參數,減小地表沉降變形量及既有線隧道變形量。

將盾構上跨既有線后20環作為盾構穿越后的沉降穩定階段,在此期間仍需要對既有隧道進行密切監測,如果既有隧道出現較大沉降應及時對既有隧道進行注漿加固。

3.2.2 監測內容

(1)地表監測。在盾構上跨既有隧道兩側范圍內,垂直于盾構推進方向各設置2道地表沉降觀測斷面,沿隧道中線上方地面設置1道地表沉降觀測斷面,地表沉降監測頻率2次/天。

(2)洞內監測。在盾構上跨施工時,在既有隧道拼裝好的管片上布置隧道沉降監測點及凈空收斂監測點,及時了解既有隧道在上跨施工后的沉降及管片變形,以指導施工。沉降點布置在管片拱底塊的平臺上,點位對稱布置,在影響范圍內每5環管片布置2組。凈空收斂監測點,在影響范圍內每5環管片布置1組。隧道內沉降監測頻率2次/天,凈空收斂監測頻率2次/天。

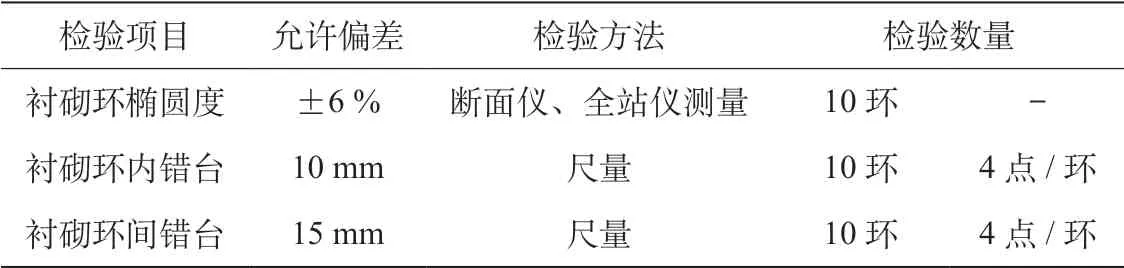

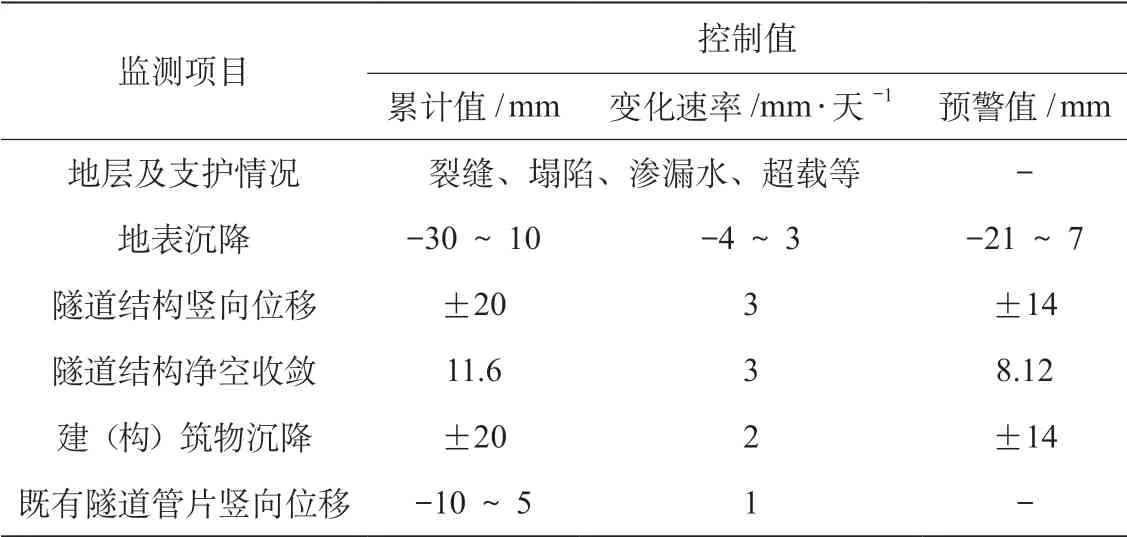

(3)監測控制指標。根據GB 50446-2017《盾構法隧道工程施工及驗收規范》[15]、GB 50299-2018《地下鐵道工程施工及驗收規范》[16]的相關規定,盾構法成型隧道允許偏差如表1所示,盾構施工監測項目控制值如表2所示。

表1 盾構法成型隧道允許偏差

表2 盾構施工監測項目控制值

3.3 盾構掘進參數控制

3.3.1 土倉壓力控制

盾構上跨既有隧道時保持土倉壓力穩定,通過調整螺機轉速等參數調整土倉內土量,使土倉壓力保持穩定,根據隧道埋深及水文地質資料確定土倉壓力控制值為0.6~0.8 bar,實際土壓力設定值根據監測數據值進行微調。

3.3.2 推力、扭矩及推進速度

盾構上跨既有線區段地層以黏土、碎石地層為主,做好渣土的流塑性改良,防止刀盤結泥餅,造成盾構停機。渣土改良采用優質泡沫,泡沫液濃度3%、發泡率8~12,根據泡沫液濃度及泡沫的壽命調整發泡率。結合既有線盾構在該地段的掘進參數,在較好的渣土改良條件下,推力控制范圍600~800 t,刀盤扭矩控制范圍1 000~2 200 kN · m。

根據設定的土壓壓力,合理控制推進油缸分區油壓,減少盾構糾偏,每環糾偏量不超過5 mm,推進速度宜控制在30~45 mm/min勻速掘進。

3.3.3 出土量及注漿量控制

盾構刀盤開挖直徑6.68 m、管片外徑6.4 m、管片寬度1.2 m,土體松散系數取1.15~1.25,同步注漿系數取1.5~1.8,每環掘進1.2 m出土量、同步注漿量計算為:

出土量最小值:Vmin= 6.682×3.14÷4×1.2×1.15 =48.3 m3

出土量最大值:Vmax= 6.682×3.14÷4×1.2×1.25 =52.5 m3

實際出土量控制50 m3,采取測量渣土箱實際土方量及龍門吊稱重的方法,雙重控制盾構掘進出土量,規避超挖帶來的地面沉降。

注漿量最小值:Qmin=(6.682- 6.42)×3.14 ÷ 4×1.2×1.5 = 5.2 m3

注漿量最大值:Qmax=(6.682- 6.42)×3.14 ÷ 4×1.2×1.8 = 6.2 m3

實際掘進中注漿量控制6 m3,根據實際監測數據及時調整注漿量,必要時進行二次注漿,同步注漿壓力取為1.1~1.2倍的靜止土壓力,即0.09~0.11 MPa,二次注漿壓力控制0.15~0.18 MPa;同步漿液初凝時間控制為4~6 h,稠度為11~13,以保證漿液注入后快速凝結,管片壁后充填飽滿。

3.4 風險控制

施工前針對性辨識風險源以及針對可行的應急預案,施工項目部、建設單位、設計單位、監理單位、第三方監測單位、既有隧道施工單位成立聯動組,建立聯動機制,在上跨既有隧道施工過程中及時匯報施工情況、掘進參數、監測情況,保障盾構上跨既有線隧道施工安全。

3.5 施工驗證

根據Midas GTS NX數值模擬計算數據,地鐵出入線上跨既有線施工未對既有隧道加固,施工監測數據滿足控制要求:最大地表沉降12.6 mm、隧道結構豎向位移-9.2 mm、隧道結構凈空收斂5.2 mm,未發生監測報警,確保了既有隧道及地面道路的安全。

4 結論

(1)采用Midas GTS NX軟件模擬盾構隧道上跨既有隧道施工對既有隧道的沉降變形、運營期間列車荷載下既有隧道彎矩、運營期間列車荷載下既有隧道軸力等進行模擬計算分析,在模擬計算數據滿足既有隧道安全的前提下,可不對既有隧道進行支撐加固。

(2)根據具體的工程環境、水文地質條件針對性制定盾構掘進、監測方案,重點關注既有隧道變形量,在施工過程中加強監測,確保順利完成上跨既有隧道施工;多方聯動的風險控制機制有利于控制既有隧道變形,確保既有隧道及地面道路的運行安全。