跨越“中等收入陷阱”、新發展格局和高質量發展*——基于拉美和日韓國際經驗的比較和啟示

韓永輝,譚舒婷

(1.廣東外語外貿大學廣東國際戰略研究院,廣東 廣州 510420;2.中國社會科學院世界經濟與政治研究所,北京 100732)

一、引言

自改革開放以來,中國經濟發展經歷了從高速發展階段向高質量發展階段的重要轉變,成為發展中國家經濟社會發展的“領頭羊”,乃至全球第二大經濟體,探索出了一條以人民為中心的中國特色主義發展道路。“十四五”作為中國踏上新時代發展新征程的第一個五年,也是實現經濟高質量發展和構建新發展格局的關鍵時期,被賦予多重使命與任務,其中更是把“人均GDP達到中等發達國家水平”等相關要求放在重要位置,這不僅回應了學界關于中國跨越“中等收入陷阱”的爭論(Cai,2012;華生和汲錚,2015;龔剛等,2017;Glawe和Wagner,2020;Zhang和Wen,2021),更展示了中國探索經濟發展“中國模式”的決心。跨越“中等收入陷阱”是高質量完成“十四五”規劃以及更長遠發展目標的重要使命,同時也是構建新發展格局的內在要求和關鍵支撐。然而,必須清楚認識到,當前“中等收入陷阱”風險是構建新發展格局面臨的挑戰,而高質量發展是破解“中等收入陷阱”的抓手和路徑,三者彼此關聯密切,形成新時代下中國探索特色發展道路的題中要義。

“中等收入陷阱”可拆解為兩個關鍵部分來加以理解。一方面是界定“中等收入”。其中,最為典型的測算方法是由世界銀行從人均國民收入(GNI)角度提供的絕對衡量標準,2020年更新版分別以1036美元、4045美元以及12535美元作為劃分低、中低、中高和高四個收入組別①資料來源:世界銀行。。此外,部分學者提出運用相對收入情況來判斷一國的收入水平,即計算一國人均收入占美國人均收入的比例為衡量標準,以15%、60%劃分低、中和高三個收入大類別(Im和Rosenblatt,2013),為判斷是否跨越“中等收入陷阱”提供有益視角。相比之下,后者更能夠動態捕捉國家間的收入差距來厘清一國收入水平在全球范圍中定位。另一方面是“陷阱”。側重指發展中國家在進入中收入階段后,社會的資源、行業、技術、就業崗位等增長都陷入停滯,經濟增長長期處于低增長或停滯狀態,而無法實現進一步發展至高收入階段的情況(Indermit,2007)。

“中等收入陷阱”與一國發展質量密切相關,資本邊際收益遞減時無法實現要素升級,國內收入分配不均引致經濟倒退,人口結構失衡導致“人口紅利”逐步消失,內需不足從而制約經濟增長動力,社會治理改革水平提升受限、全要素生產率下降等,致使經濟發展面臨多種挑戰和顯著下行壓力,缺乏新的經濟增長動能(Bulman等,2017;黃先海和宋學印,2018;程文和張建華,2018;劉偉和陳彥斌,2021)。20世紀80年代以來,日本、韓國等亞洲國家和墨西哥、巴西等拉丁美洲地區國家(以下簡稱為拉美國家)均達到了中等收入階段。然而,經過多年發展,初始發展條件遠不如拉美國家的日韓兩國成功跨越“中等收入陷阱”,而大部分拉美國家仍停留在中等收入階段。中國作為中等偏上收入國家,正受到人口紅利消失、地區發展失衡、收入分配差距擴大等多重消極因素影響,在經濟轉速提效的過程中面臨一定挑戰,亟需警惕落入“中等收入陷阱”。

中國在參與全球經濟發展的歷程中,人均國內生產總值(以下簡稱人均GDP)從2001年的1053美元上升至2020年的10504美元②數據來源:中國國家統計局。,年均增長率達到12.87%,仍處于上行區間,為突破中等收入瓶頸提供了良好的發展基礎。然而,目前中國經濟增長所依賴的國內外經濟社會發展環境較過去的20年發生重大轉變,這為發展戰略部署帶來了不穩定性不確定性挑戰。實現“中等收入陷阱”的跨越以及保持收入增長行穩致遠是中國能否在“十四五”期間實現構建新發展格局的關鍵性條件。在此背景下,本文分析跨越“中等收入陷阱”的必要性,以拉美國家和日韓為案例研究促進經濟增長的經驗教訓及成功做法,進而對中國完成“十四五”規劃任務乃至實現2050年遠景目標提出政策建議,以期實現從中高收入國家向高收入國家邁進,助力經濟高質量建設,為打造新發展格局提供新動能,并且為世界上廣大中等偏下收入乃至低收入國家提供一個可參考的經濟發展“中國模式”。

二、拉美國家深陷“中等收入陷阱”的前車之鑒

在經歷20世紀50年代至80年代的高速經濟發展后,絕大部分拉美國家成為中等收入國家。隨后,這些國家的社會發展普遍出現了增長放緩乃至倒退現象,未能有所突破而進入高收入國家的行列。其中,尤以阿根廷、巴西和墨西哥為典型,持續在10000美元這一人均收入水平線附近徘徊。按照世界銀行標準,除智利、巴拿馬和烏拉圭經過長期發展跨越中等收入陷阱以及海地仍處于低收入水平外,其余80%的拉美國家仍將面臨經濟、政治、社會等方面消極因素影響③數據來源:世界銀行。,收入增長依然緩慢,例如阿根廷就長期面臨經濟停滯和貧困問題。

(一)拉美國家發展特征

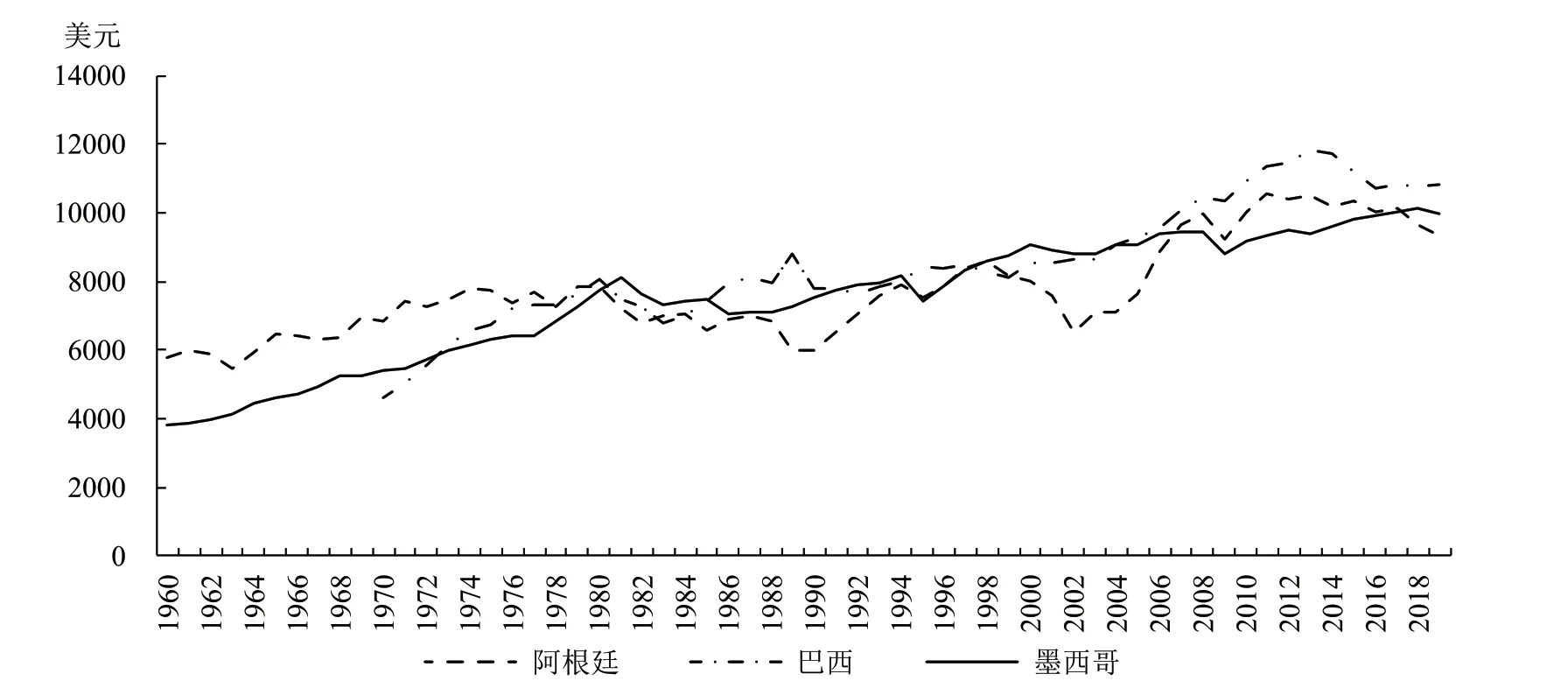

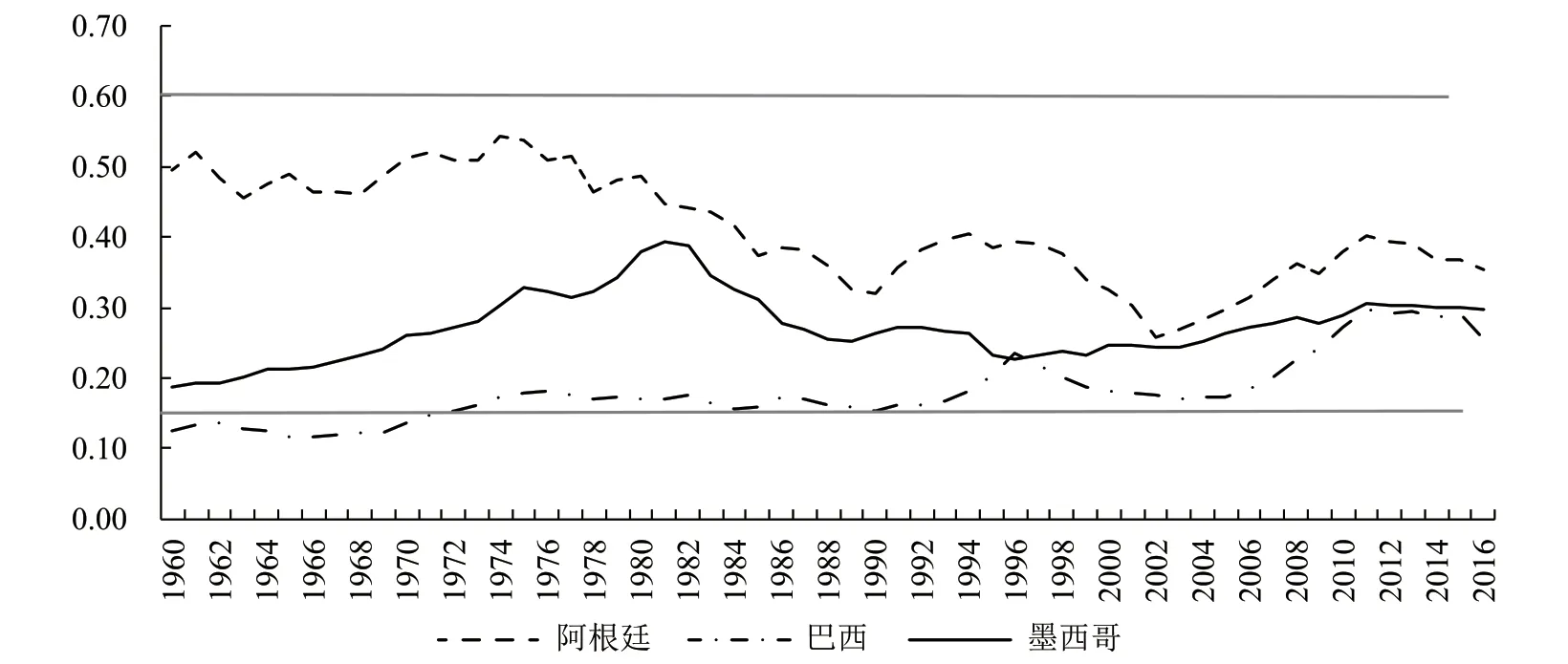

在過去數十年內,從世界銀行的絕對標準來看(見圖1),大部分拉美國家處于中等收入水平。而從相對標準來看(見圖2),拉美國家之于美國的相對收入水平呈現出波動變化特征。盡管波動幅度以及方向因國家特定情況而定,但是大多數國家的比例依然維持在0.6水平以下。由此可見,這些國家與高收入國家之間的“實際距離”并未因人均收入水平的上升而明顯縮小,需要進一步考察拉美國家發展特征來了解其受“中等收入陷阱”掣肘的情況。

圖1 1960-2019年部分拉美國家人均GNI變化趨勢

圖2 1950-2016年部分拉美國家對美國的相對收入水平

1.經濟發展波動起伏劇烈

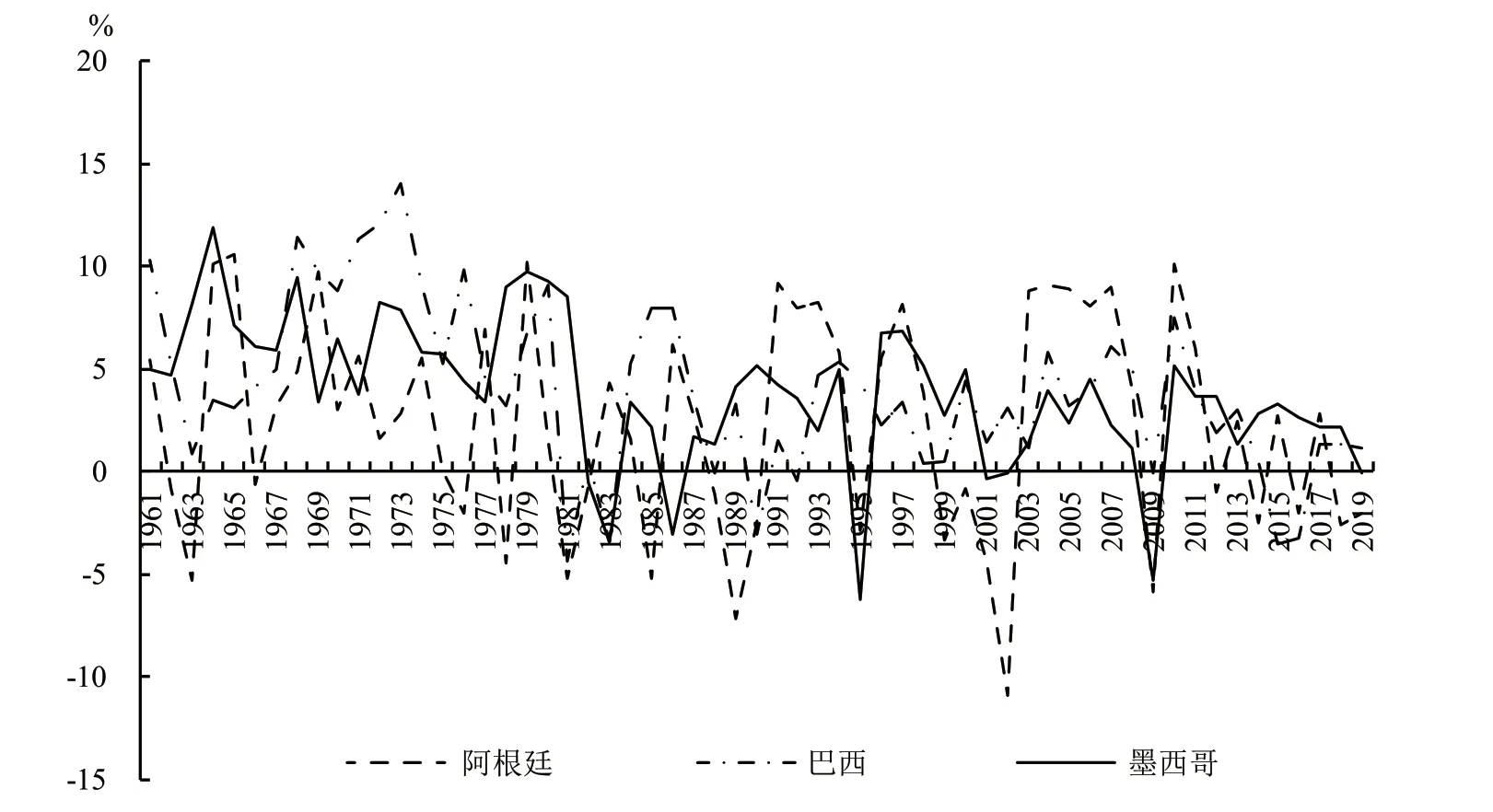

拉美國家在經歷“中等收入陷阱”的過程中,經濟表現呈現出較大的不穩定性,發展質量難以支撐收入穩定增長。一是經濟增長率變化波動明顯。在1950-1980年間,拉美國家處于高速工業化階段,社會轉型加速,得益于低信貸利率和高出口增長,在30年間取得了較高年均增長率。而以1981年為分界點,1981-1990年拉美國家的年均GDP增長率從1971-1980年的6.07%驟降至1.47%,而對應的年均人均GDP增長率亦從3.20%下降至-0.39%④數據來源:世界銀行。,經濟急速進入衰退期。雖然拉美國家于1991-2000年開展大規模結構改革,促使經濟表現回彈,但受到2008年國際金融危機以及2020年新冠肺炎疫情等外部經濟環境惡化的影響,阿根廷、巴西、墨西哥等國家一度陷入經濟負增長的困境,經濟復蘇勢能間歇性中斷。二是產業結構調整激進。自上世紀以來拉美國家先后采取“進口替代”“去工業化”等策略,導致產業結構與經濟發展階段性需求不相匹配,其制造業產值占GDP比重從1980年的27.8%下降至2019年的12.1%⑤數據來源:《Global Economic Prospects : Slow Growth, Policy Challenges(English)》。,過早去工業化加劇了拉美國家對初級產品⑦初級產品也稱為原始產品,一般指從自然資源中獲取的勞動成果。⑧國際金融市場上的借款利率主要為浮動利率。在借貸期限內,利率隨物價或其他因素變化相應調整。貿易的依賴情況。根據世界基金組織發布的數據,在拉美國家中,智利和圭亞那的初級產品出口依賴度高于20%,而巴拉圭、哥斯達黎加、厄瓜多爾等多個國家的初級產品出口依賴度也高于10%⑥數據來源:聯合國發展和貿易會議。。這導致拉美國家在當前國際大宗商品價格下降以及全球化競爭中處于相對弱勢。三是政府與市場關系協調不當,調節市場失靈的力度不足。在20世紀80年代早期,世界經濟形勢出現了顯著的變化。里根經濟革命使國際資本大量流入美國,疊加美聯儲實施反通貨膨脹政策,使得國際市場利率快速提升,導致原材料價格隨之下跌。由于拉美國家主要依靠出售國內初級產品賺取外匯,利率上升和原材料價格下降使拉美國家的償債能力下降、償債負擔加重⑧。1982年,墨西哥爆發債務危機,巴西、秘魯、委內瑞拉、阿根廷等多個拉美國家出現債務償還困難,被迫終止或推遲償債期限。拉美債務危機導致的“應急性調整”使拉美經濟陷入衰退,而快速私有化、盲目城市化和被動開放使拉美國家經濟發展陷入“失去的十年”(Felipe等,2012)。

圖3 1961-2019年部分拉美國家GDP增長率

2.各國收入分配差距懸殊

盡管拉美國家在20世紀80年代之前取得較好的經濟發展成績,但其未能兼顧社會發展均衡度,受惠群體主要限于富裕階層。在經濟發展過程中,拉美國家普遍忽略了公平性問題,未能有效解決貧富差距問題。尤其是在進行新自由主義改革的過程中,拉美國家未能根據自身實際情況作出調整,導致國家職能弱化,失業情況逐漸惡化,貧富兩極分化加劇,社會不公成為世界之最(Paus,2014)。從基尼系數來看,1980年拉美地區為世界上基尼指數最高的地區,達到0.57,與最低的中東歐地區(0.32)相差很大,亦遠高于所有國家的均值(0.4)⑨數據來源:世界銀行集團發展研究局。。從貧困率來看,1980年拉美國家的貧困率為40.5%,在此后的25年,貧困率始終保持在高位。由于人口增長仍在持續,1980-1990年平均人口增長率達到1.86%,在同期經濟增長放緩的情況下,貧困人口的絕對數量呈直線上升的趨勢,從1980年的1.36億上升至90年代的2億以上⑩數據來源:拉丁美洲和加勒比經濟委員會。,一定程度上拖累城市及農村發展。直到2004年,拉美國家的貧困率和貧困人口絕對數量才首次出現拐點。在此期間,貧困引發的社會矛盾日益尖銳,各類社會活動高度活躍,社會沖突進入高潮期,導致經濟增長進一步受到阻礙,進入惡性循環。

(二)拉美國家陷入“中等收入陷阱”的原因分析

拉美國家受困于“中等收入陷阱”這一現象背后的本質在于增長陷阱。一般而言,保持經濟持續增長的經濟體,能夠通過增量調整的渠道來緩解社會矛盾,而經濟增長停滯的經濟體則傾向于采取存量調整,容易引發社會動蕩和經濟惡化的“死循環”。這為中國跨越“中等收入陷阱”提供前車之鑒。

1.體制機制改革滯后于經濟發展

面對處于“中等收入陷阱”的多重經濟發展困境,拉美國家國內體制機制改革訴求上升,要求政府“有所為、有所不為”,然而受制于對政府與市場之間關系的認知不足,大多數拉美國家未能根據經濟發展的階段性需求進行相關領域的體制機制改革,難以利用體制機制改革來引導經濟發展。一是市場化體制機制建設與經濟發展水平不相匹配。政府對企業的過度保護長期存在,國內企業難以與國際企業展開競爭,導致企業在管理和技術上的升級改造延緩,造成產品競爭力下降,出口規模縮小。落后于經濟發展的體制機制使產業結構錯失調整的絕佳時機。二是政府公共政策的效率較為低下,難以營造積極的經濟環境來對沖國內外發展不確定因素。加上政府官員腐敗嚴重、行政制度官僚主義思想濃厚、漠視行業壟斷、尋租行為泛濫、社會階層對立分化加速等重要社會問題長期未得到根治,進而攪亂市場秩序,阻礙國民經濟健康持續發展。三是資源要素配置體制機制改革缺位。傳統資源部門掌握大量資本和資源,生產要素難以流入新興產業部門,產業間資本配置和產業結構優化受到阻礙,經濟高速增長難以持續。

2.發展模式未及時得到優化升級

一國的經濟發展具有階段性,在一段時期的高速增長后往往面臨降速換擋的挑戰。對于拉美國家而言,20世紀80年代可視為關鍵時期,然而由于未能妥善處理經濟增速與經濟質量之間關系,經濟增長陷入停滯。一方面,由于對科技研發投入不夠重視,疊加全要素生產率持續下降,拉美國家難以從發展初期的初級產品出口導向型經濟向科技創新驅動型經濟轉變。在20世紀70年代后期之前,拉美國家的國民經濟中普遍存在相對現代化的城市工業和服務業部門,以及相對落后的農村農業部門。在經濟快速發展的階段,大量農村就業人口和資本向城市流動。在這一過程中,生產要素從低生產率的農業部門轉移至高生產率的工業和服務業部門,推動國民經濟生產效率提升,具體表現為較快的經濟增長,助力拉美國家較快邁入中等收入水平。另一方面,20世紀80年代后,來自生產要素轉移的經濟增長效應逐步減弱,而城市工業和服務業部門的生產率不高,生產要素配置低效,全要素生產率下降,而各部門的技術水平和資源利用效率亦無法得到進一步的提升。1960-2010年間拉美國家的全要素生產率相對于美國的比例平均下降了29.2%,以致經濟增長始終難以持續,拉美國家人均收入相對于美國的比例減少了29%。此外,多數拉美國家長期實行“進口替代”戰略,未能根據發展需求及時進行調整或轉型,以犧牲農業為代價發展資本密集型的鋼鐵、造船等重化工業,卻又忽略與全球產業鏈分工情況,難以發揮勞動密集型產業的比較優勢,引發輕重工業比例失衡以及一、二、三產業比例失調的問題,使得經濟失去長期發展的動力。

3.對于發展公平性重視程度不足

收入分配公平程度一直是一國能否提升收入總體水平的關鍵因素,拉美國家對其重視不足,制約了從中等收入邁向高收入的發展空間。一是拉美國家政府普遍忽視農民利益,“三農問題”的長期存在嚴重影響了拉美國家的發展(程洪和陳朝娟,2006)。在城市化和工業化進程中剝削農民、投資城市經濟部門,且在土地革命中草率處理土地問題。至今,拉丁美洲的土地分配不平等程度仍然為世界第一。如巴西的土地集中率高居世界第二,土地集中在少數大莊園主手中,大量的失地農民被失業和貧窮所困。在左翼社會團體的帶領下,無地農民運動持續發展數十年至今,具有規模大、有組織、持續時間久的特點,抗議農民一度高達200萬人,已成為拉美國家最大的社會運動,對于經濟穩定發展造成挑戰。二是就業的社會公平供給不足且分布不均,由此造成的就業不穩定阻礙了中等收入的上升渠道。拉美國家過快的城市化超出了工業承載能力,城市無法為涌入城市的農民提供足夠的就業崗位,大量人口不得不到與正規部門收入差距很大的非正規部門尋找工作,而相當一部分居民仍然無法找到工作,導致城市貧困化和邊緣化現象涌現。此外,巨大的勞動收入分配差距使貧困收入家庭比例擴大、中等收入家庭比例縮小且生活經濟壓力較大、富裕階層消費空間飽和。而在收入差距拉大的負面影響下,拉美國家消費結構的轉型升級受到嚴重制約,畸形的社會消費結構反過來削弱了對經濟增長的拉動力,加重發展負擔。

三、日本和韓國跨越“中等收入陷阱”的成功經驗

日本和韓國作為亞洲四小龍的代表,在促進經濟發展時順利推進體制機制改革,使得二者相輔相成,成功邁入高收入國家之列,成為跨越“中等收入陷阱”的典型代表,對中國尋求從中等收入國家順利過渡到高收入國家路徑而言具有顯著的借鑒意義。日韓實現持續增長的核心在于從模仿到自主創新的成功轉換培育了國民經濟的內生增長動力,實現了國際競爭力的跨越性提升。

(一)日韓發展特征

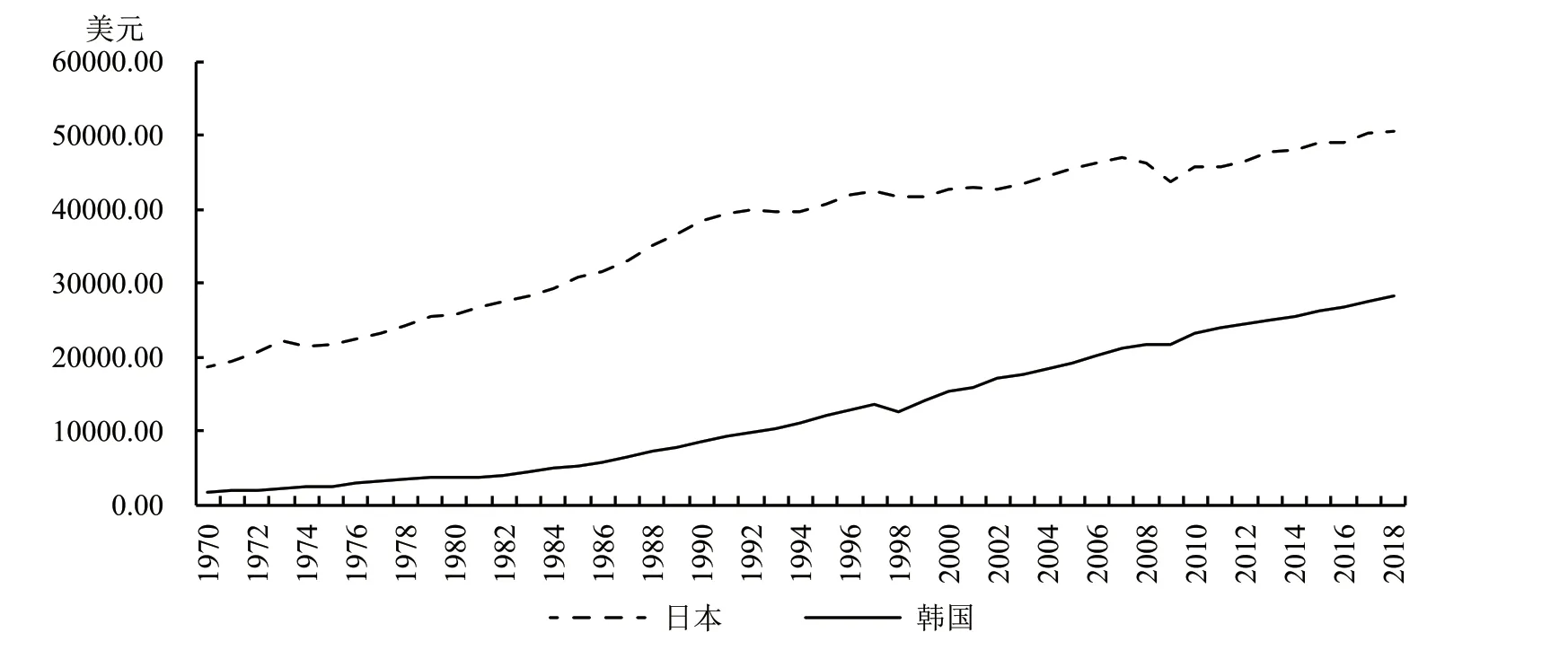

自朝鮮戰爭后,日本和韓國外部環境較為穩定。與拉美國家不同,日韓兩國的內部矛盾在持續的經濟發展中逐步緩解,對經濟沒有造成明顯的沖擊,表現為社會經濟穩定發展、國民收入差距長期維持較小水平,因而從跨越“中等收入陷阱”的絕對標準(見圖4)以及相對標準(見圖5)角度來看,日韓均已穩居高收入國家行列。

圖4 1970-2018年日韓的人均GNI變化趨勢

圖5 1960-2016年日韓對美國的相對收入水平

1.國民經濟持續穩定增長

二戰后,日本和韓國百廢待興,遭遇嚴重通貨膨脹,國民經濟發展難度較大。而在朝鮮戰爭中,日本的重工業實現復蘇,與“電力五年計劃”一起為未來積極建設獨立經濟提供了重要基礎。自1995年的“神武景氣”開始,到后續的“巖戶景氣”、“伊弉諾景氣”等,以制造業為基礎的日本經濟快速成長,日本國民收入水平快速提高。1968年,日本的GDP超過西德位居世界第二位,并在1987年成為發達國家。盡管在20世紀90年代出現“失落的十年”(王洛林等,2001),且2008年爆發的國際金融危機對日本出口造成了嚴重影響,但日本仍能憑借國內外市場兼顧的發展方式增強社會老齡化下經濟發展的韌性(宋慧中和別曼,2020)。2020年日本在國內生產總值方面位居全球第三(約為5.1萬億美元),并且持續保持在高收入國家之列。

韓國經濟發展大體上呈現出與日本發展類似的模式。20世紀60至90年代,韓國經濟在政府開展的“韓國經濟開發五年計劃”和出口主導戰略的推動下飛速發展,GDP增長率基本上維持在10%以上,支撐產業結構快速轉型升級,創造“漢江奇跡”并位列亞洲四小龍(Howe,2020)。到20世紀末至21世紀初,韓國迅速從中高收入國家邁入高收入國家行列,GDP增長率轉而緩慢下降至2%至3%左右,實現經濟增速換擋。在此階段,韓國政府緊抓國民收入穩步提高的機遇,發揮消費對經濟增長的作用,推動消費結構隨經濟發展實現優化升級,即由實物消費向服務消費的切換。1970年至2010年期間,韓國非耐用品消費占比從54%下降至25%,而服務消費占比則從30%左右上升至近60%11數據來源:Wind數據庫。。

2.收入分配公平程度較高

日本和韓國國民的收入狀況并未像西方發達國家與許多發展中國家那樣貧富懸殊,且極端貧困人群較少,呈現“橄欖型”分布特征。二戰后日本的基尼指數曾達到0.7,但政府在治理收入問題、調節社會各階層貧富差距上取得了顯著成效。一方面,實行“國民收入倍增計劃”,即維持7.2%以上的增長率以實現國民經濟發展與居民生活改善的協同并舉,并出臺了一系列法規來引導農業經濟的發展,通過關稅壁壘、設置最低收購價格、加大農業補貼力度等方式確保農民的經濟利益(Ito,2017)。另一方面,重視運用稅收手段,對收入再分配進行調節,并構建較為完善的社會保障和就業制度以保護貧困群體,基尼指數長期保持在0.25左右。韓國政府采取的措施與日本情況有所區別,主要是通過稅收政策來實現對初次分配格局的調整,并輔以社會保障措施,進而調整再分配格局。1975-1980年,韓國基尼系數達到最高值0.39,隨后逐步下降,至今仍保持在0.4的警戒線之下,處于比較平均和合理的區間12數據來源:CEIC數據庫。。

(二)日韓成功跨越“中等收入陷阱”的經驗分析

解決中等收入陷阱問題,就是解決進入中等收入階段后經濟社會可持續發展所出現的問題。為了推動產業間資源流動和生產效率的提高,日韓兩國持續從經濟結構、科技創新和社會改革三個方面著手,并提出一系列政策以促進居民收入穩定提高。

1.因時制宜調整經濟結構

經濟產業結構的適時調整為經濟發展注入持續動能至關重要。二戰后,日韓兩國均為傳統農業國,第一產業占較大比重。20世紀50年代以來,兩國政府分別制定以工業和制造業為中心的經濟發展策略,調整經濟結構和發展方式,適時實現了“輕工業—重工業—第三產業”的轉型升級。從依賴投資和廉價勞動力的粗放型經濟增長方式轉變為依靠研發和產業技術的精細型經濟發展方式,大力發展以電子工業為核心的智力密集型產業。同時,將低附加值的勞動密集型產業向外轉移,在國內保留高附加值產業,為在全球產業調整過程中搶占先機、實現可持續發展奠定了基礎。

2.制定和落實“科技立國”戰略

在中等收入階段,為了提升技術創新能力、加速發展模式轉換,日韓兩國政府重視國家戰略和產業政策的力量,通過采取組合式戰略和措施,致力于提高國內技術自主創新能力,引導和激勵市場主體力量謀求國際競爭中的有利地位,爭取實現國際產業鏈從中低端向中位居上游“位移”。例如,韓國于1982年提出“科技立國”戰略,旨在利用先進科技革新原有產業。到了20世紀90年代,這一戰略得到進一步深化,通過自主研發減輕對發達國家的技術依賴程度,實現科技自立。日本在20世紀80年代確立了與韓國類似的“創新立國”戰略,并將其作為基本國策貫徹在新時期的經濟發展中。在電子機器、精密機器、機械等高精尖行業,日韓兩國構建起了技術壁壘,在國際市場上占有了較大的份額(樸馥永和黃陽華,2013)。

3.構建完善的社會保障體系

在城市化和工業化進程中,日本和韓國政府均及時甚至提前布局了一系列社會保障政策措施,發揮社會保障對收入再分配的調節作用,為有效縮小國家總體收入差距提供“穩定器”作用,使基尼系數長期維持在0.35以下。一方面,重視社會公共服務均衡發展。自20世紀50年代末開始,日本政府就開始構建養老金和衛生保險制度。隨后,老年人福利、國民醫療保險、長期護理保險制度陸續推廣,至今構建起了由公共援助、社會保險、社會福利和公共保健四大部分組成的社會保障制度。韓國在20世紀60年代開始構建社會保障制度,并在1997年亞洲金融危機后對社會保障體系進行了一系列改革,構建了以“三大保險”和“四大年金”為主體的社會保障制度。另一方面,著力破解城鄉發展不平衡的瓶頸障礙。日本政府在20世紀六七十年代期間,先后三次制定綜合開發計劃,深入調整農業和農村政策,使農村地區社會服務體系建設深入發展,完善了城鄉統籌的養老、醫療和教育制度,較大程度上消除了城鄉差距問題,成為世界上少數城鄉差距較小的國家。韓國則在1970年開展“新村運動”以縮小城鄉差距,實現工農協同發展。至20世紀90年代初,韓國農村居民人均收入已達到城市居民的95%,收入差距基本消失13數據來源:《韓國農林統計年報》。。

四、我國跨越“中等收入陷阱”的國內外形勢分析

中國在相對較短的時期內發展成為世界第二大經濟體,在所積累的發展成就背后仍存在區域發展不平衡、公共服務供給不足等影響國民收入持續穩定提升的風險隱憂,可借鑒拉美國家和日韓跨越“中等收入陷阱”的經驗和教訓,立足國內外最新形勢,通過把握跨越“中等收入陷阱”、高質量發展以及新發展格局三者關系,厘清新發展格局下中國實現收入階段跨越的條件。

(一)新發展格局要求培育穩增長提收入新優勢

從國內形勢來看,構建新發展格局是“十四五”期間的重要發展戰略,從更高站位重視跨越“中等收入陷阱”對于穩經濟的綜合性作用,以及其對于塑造中國經濟發展韌性的重要意義。

一是中國正處于中長期國家發展戰略的重大調整期。從改革開放初始階段提出的出口導向型發展模式轉向新發展階段下構建“雙循環”新發展格局,反映中國資源要素稟賦相對優勢發展變化,在國內國外兩個市場中更加重視國內大市場所發揮的“穩定器”作用,以國內可控且可持續的發展實力作為新時代下循環經濟發展的內生動能,促進中國經濟高質量發展和結構升級調整(王一鳴,2020)。在新形勢下,跨越“中等收入陷阱”要通過“收入——消費——需求——內循環——新發展格局”這一邏輯鏈條,發揮提升收入水平對實現新發展格局的拉動作用,為實現更高水平開放和構建新發展格局提供更廣闊的戰略選擇空間,為中國發展延長穩增長的戰略機遇期提供有力支持。

二是能否跨越“中等收入陷阱”事關對中國經濟發展質量的考驗。以習近平總書記為核心的黨中央近年來不斷加強對社會發展提質增效的重視程度,從優化經濟社會發展頂層設計、促進科技創新、加大教育投入、調節收入分配結構、提升居民收入水平、保障民生福祉等方面著手,為中國跨越“中等收入陷阱”提供較為充分的制度環境和條件基礎,以克服“收入陷阱”對于構建新發展格局的挑戰。

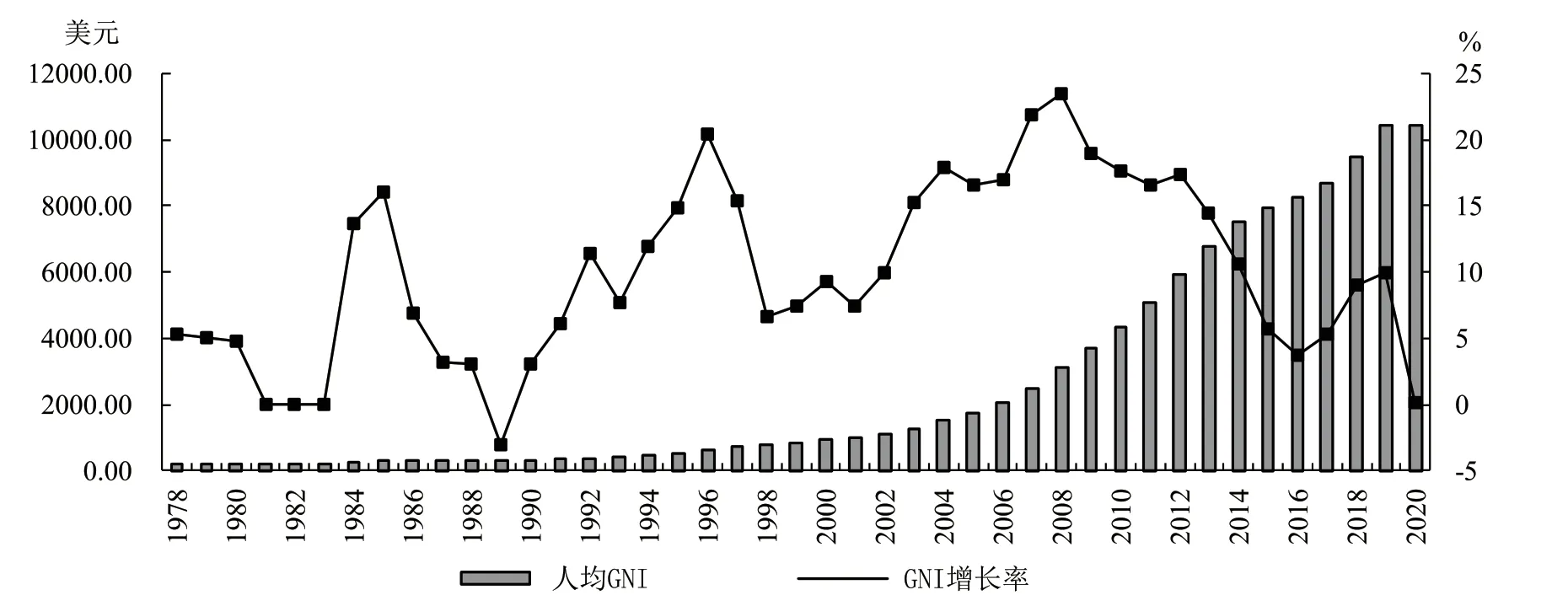

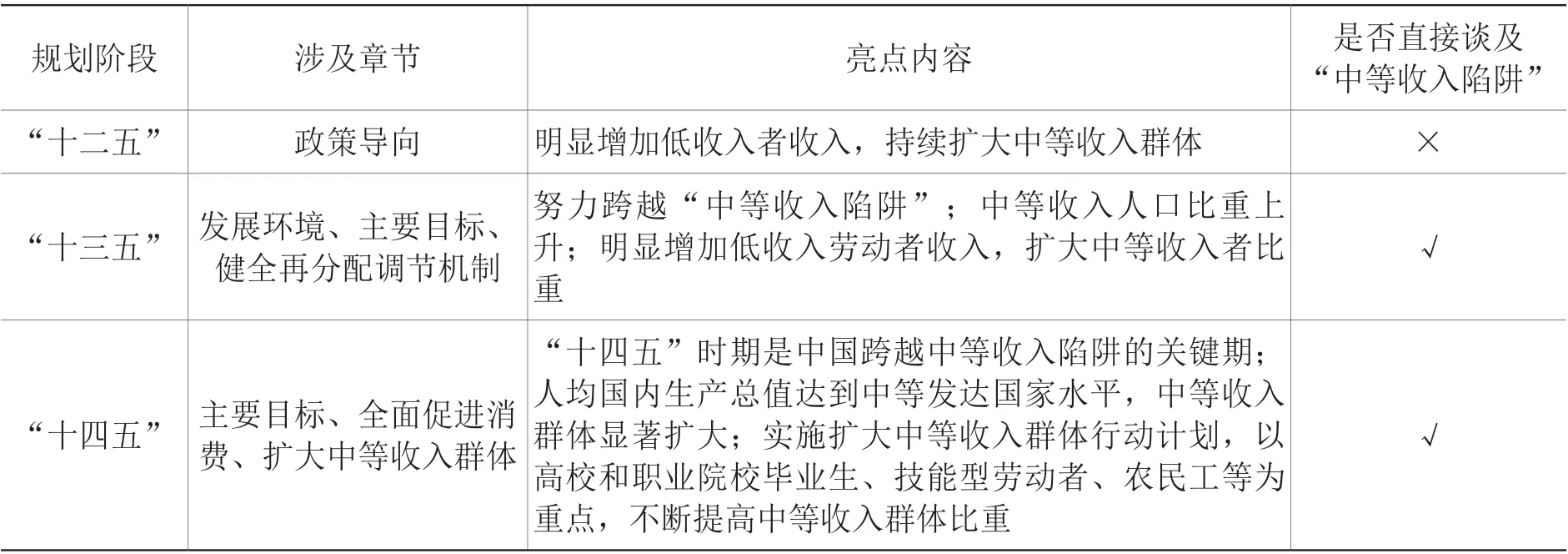

三是中國正處于收入水平階段更迭的關鍵時期,如何把握時機成為當下要務。自改革開放以來,中國GNI從1978年的130美元上升至2020年的10429美元(見圖6),按照2020年7月更新的世界銀行關于收入國別的分類標準,中國分別在2002年(1100美元)以及2010年(4340美元)突破了低收入以及中等偏下收入國家的收入組別界限,即僅用了8年的時間便實現了中等偏下至中等偏上收入國家,保持穩步上升的態勢,創造了“中國經濟發展之謎”(李斌,2004;蔡昉,2013;Barro,2016;陶新宇等,2017)。著眼于過去十五年的發展規劃,可以發現“十二五”規劃到“十四五”規劃有關跨越“中等收入陷阱”所設定的目標上存在漸進性變化,尤其是自“十三五”規劃中明確提出“努力跨越‘中等收入陷阱’”的任務要求后,“十四五”規劃更進一步地提出跨越“中等收入陷阱”的黃金時間以及具體行動任務,顯示出落實該任務的氣魄和決心,明確從兩個主要途徑來實現(見表1)。

圖6 2001-2020年中國人均GNI及增長率

表1 “十二五”至“十四五”規劃關于中等收入的核心內容

(二)國際形勢變化對中國發展持續施壓

從國外形勢來看,在世界百年未有之大變局中,“東升西降”發展趨勢顯現,國際形勢發展與過往中國改革開放40年所面臨的外部環境形成鮮明對比,外部性風險不斷累積,恰逢中國國內經濟發展仍處于從高速增長向高質量發展邁進的關鍵性轉變階段,跨越“中等收入陷阱”正面臨著國際政治經濟環境雙重壓力。

一方面,科技革命與技術變革對國際發展帶來顛覆性影響和作用(謝伏瞻,2019)。疊加新冠肺炎疫情的催化作用,科技創新競賽正成為引導大變局的發展方向。全球產業鏈供應鏈重構倒逼各國重新審視自身所處位置,外在壓力與內在訴求之間沖突成為驅動新一輪大發展的動能。然而不可忽略的是,由于新冠肺炎病毒變異對經濟社會發展的驟停式沖擊以及現有新冠肺炎疫苗有效性受限(吳婷婷和朱昂昂,2020),后疫情時期全球化抗疫防疫工作依然嚴峻,亦對中國經濟發展造成外在約束,間接施壓于收入提升政策的謀劃和實施。

另一方面,當前國際政治形勢復雜多變程度正不斷提高。國家間發展目標交織衍生出國家利益兼容風險以及全球格局調整動蕩,尤其是以中美關系為代表的大國關系不穩定、不確定性因素持續累積。拜登政府上臺后采取“有限多邊主義”,一定程度上延續了特朗普時期對華博弈基調,運用“五眼聯盟”力量以及通過干預中國內政等方式,試圖挑起價值觀和意識形態之爭,對中國在科技、外交、金融、人才、文化輸出等領域的發展加以規鎖,進一步壓縮中國“外循環”的發展空間(朱鋒等,2021)。

五、我國以高質量發展跨越“中等收入陷阱”的政策建議

目前中國已經進入經濟改革的攻堅期和深水區,且當前經濟改革的難度和過去的經濟改革存在顯著的區別。面對潛在的“收入陷阱”,中國亟需正視拉美國家的失敗教訓以及理性看待以日韓為代表的轉型國家經驗,從社會治理、收入分配、人才紅利以及科技自立等主要維度多措并舉,以加快經濟高質量建設,推動中國經濟在大變局下實現從要素驅動向效率驅動乃至創新驅動的轉型,提升人民群眾的收入和生活品質,為跨越“中等收入陷阱”提供充分支持,進而為推動構建新發展格局探索出“中國方案”。

(一)全面貫徹新發展理念,提升社會治理創新水平

在新時代下應完整、準確和全面貫徹新發展理念,積極推動改革開放往縱深發展,堅持以人民為本的原則,不斷推進社會治理水平提升至更高層次,為日益壯大的中等收入群體乃至廣大人民群眾提供更高水平公共服務。一是落實黨的十九屆五中全會關于加強和創新社會治理的最新要求,從頂層設計上推進社會治理創新與經濟發展水平相適應,積極探索和總結中國特色社會主義社會治理之模式,構建社會發展“同心圓”,為社會穩定可持續發展提供指引。二是提高社會發展問題的發現能力和解決能力,通過理念創新、制度創新、組織創新、手段創新、智治創新“五新”踐行社會治理科學化、精細化和現代化建設,由此構建起“事前—事中—事后”的社會治理框架,把社會發展進程中的矛盾逐一化解為小矛盾,再進一步地將小矛盾化解在基層,提升人民安全感。三是總結和推廣上海、廣州、貴州、成都等地探索社會治理創新的有益嘗試,將時代發展進步賦之于社會治理內涵當中,推動公共服務與民生建設等多個社會領域突破性發展,讓不同收入群體獲得實實在在的好處,提升民眾的身份認同感、幸福感、安全感。可以考慮賦予地方發展更大自主權,適當將公共投入和基礎設施建設傾向基層,尤其是向相對落后的中西部地區和農村等地傾斜,加大力度促進地區間發展平衡,不斷豐富中等偏下收入和低收入群眾的物質和精神文化生活,以期早日實現包容性增長。

(二)持續完善薪酬分配制度,促進中等收入群體擴大

面對區域間收入水平以及區域內城鄉收入差距明顯等地區間非均衡發展問題(韓永輝和韋東明,2021),亟需構建新發展格局下深入推進收入分配制度改革,加快形成擴大中等收入群體基數,形成中等收入群體占多數的“橄欖型”分配格局,為促進城鄉居民消費升級、構建“雙循環”提供新發展格局基礎。一是綜合運用法律、稅收等手段優化資源分配結構和薪酬再分配機制,努力縮小收入分配差距。結合中國現階段的經濟社會發展情況,合理科學地對稅收結構進行適時調整,通過逐步擴大以財產稅為重點的直接稅比重,以期調整當前以間接稅為主的稅制結構,持續為中低收入者稅負松綁,形成有利于擴大中等收入群體的新稅制。二是運用好中國龐大人口基數優勢,瞄準高校和職業院校畢業生、技能型勞動者、農民工三大主要群體,抓住三大群體結構特色,精準設計頂層政策設計,統籌和引導各級部門研究出臺相關政策,自上而下提高政策設計和落實的連續性,提出可落地、能見效、有針對性的解決方案。例如,深化落實城鄉結構變革、教育結構變革等體制機制改革,以戶籍制度、土地流轉、職業技能評價、行政壁壘等為抓手,采取措施暢通社會群體向上流動通道,沖破階級固化的藩籬,并進一步完善各地公共政策銜接措施,增加潛在中等收入群體的政策獲得感。三是深化落實基本社會保障制度改革、基本公共服務均等化改革,提高基本社會保障制度的公平性,進而彌合一次分配的差距,為社會各主體實現共享發展提供支撐。

(三)優化優質教育服務供給,持續增加人力資本累積

教育是人才之源,人才則是國家發展的第一資源。大力發展教育不僅可以提高社會公平,縮小貧富差距,更可以為社會經濟發展建設提供高素質人力資源,推動科學技術自主創新能力的提升和勞動生產率增長,為跨越“中等收入陷阱”提供經濟動能。目前,中國的技術進步和經濟增長依賴于勞動者的素質提升,如何根據人才發展需求,運用好疫情期間數字化教育的經驗,提升教育投入回報收益,充分發揮教育投資對經濟增長的外溢作用,對于跨越中等收入陷阱和擴大中等收入群體而言具有重大作用,亦為高質量發展和構建新發展格局提供源源不斷的動能。具體而言,一是通過推進教育市場化建設,提升教育行業開放程度,調整高等教育結構,適當提高職業教育的含金量和認同感。結合中國未來一段時間在人工智能、新一代信息技術等新興技術領域的發展需求,及早謀劃高等教育結構在普通教育與職業教育相平衡,加快形成創新型、開放性、專業化的多層次教育體制,形成全社會高質量辦教育的環境氛圍,力求實現人才供需相匹配。二是以粵港澳大灣區三地教育資源協同為切入點,大力推動教育觀念改革,使得新時代下復合型人才發展沖破傳統教育的藩籬。立足國情,對標國際上先進的教育理念,采取中西融合的方式,倡導“人人皆能成才”,樹立標準觀念和意識,探索國際經驗本土化實施、本土經驗輸出國際,不斷拓寬教育參與者的視野和競爭力。三是抓住數字化教育的發展“窗口期”,推進優質教育普惠化和便利化終身學習體系建設。充分發揮公立學校、企業力量、社會組織等多方協作的力量,跨界探索先進技術和教育教學融合發展之道。

(四)以科技自立促產業升級,加快提高全要素生產率

“中等收入陷阱”是經濟發展特定階段的一種可能的動態均衡狀態或膠著狀態,具有相對性。中國跨越“中等收入陷阱”可以通過增加經濟可持續發展動能和減小經濟發展阻力兩方面來實現。對此,加快新舊動能轉換,持續推進經濟結構轉型升級是重中之重。一方面,要加快構建以技術創新為引領,以新技術、新產業、新業態、新模式為核心,以知識、技術、信息、數據等新生產要素為支撐的經濟發展新動能,實現實體經濟發展升級,提升在全球產業鏈的地位,在全球分工中占據優勢。抓住世界新一輪科技革命和產業變革機遇,將粗放型經濟增長方式轉變為可持續、高質量的集約型經濟增長方式,加快培育內生增長動力,避免重蹈拉美國家的覆轍。另一方面,要改革優化環境,進一步轉變政府職能,持續深化“放管服”改革。通過構建政府、市場與社會“三位一體”的國家公共治理模式,實現國家治理體系和治理能力的現代化,解決產業升級和社會發展過程中存在的問題,為國民經濟持續健康穩定發展打造良好的社會環境。