四位一體推拿療法聯合溫針灸治療神經根型頸椎病氣滯血瘀證34例

郭迪

濮陽市中醫醫院,河南 濮陽 457000

神經根型頸椎病是指由于頸椎間盤、椎間關節退行性改變累及相應節段神經根而出現相應癥狀或體征,占頸椎病發病率的50%~70%[1-2],多見于40~60歲人群,與長期伏案工作、長時間低頭等不良姿勢有關,隨著現代社會工作強度的增加和電子工具使用頻率增高,青年人群發病率逐漸升高[3]。

神經根型頸椎病的治療方法包括手術治療和非手術治療,手術治療僅適用于癥狀嚴重或經保守治療無效的患者,對于病情較輕、患病時間短或合并其他嚴重疾病的患者,非手術治療仍然是首選治療方法[4]。非手術治療方法包括牽引、物理療法、藥物、運動康復和中醫治療等。牽引是神經根型頸椎病前期首選治療方法,通過牽拉頸椎擴大椎間隙及椎間孔,緩解神經根壓迫癥狀,但機械牽拉容易引起頸椎生理曲度改變,存在骨折的風險。運動療法可緩解頸部肌肉緊張,保護頸椎結構和功能,但實際工作中大多數患者因職業或個人習慣無法堅持,達不到治療的目的。物理療法種類很多,一般通過光、電、磁等方法產生熱能以減輕肌肉痙攣,消除炎癥水腫作為輔助性治療可起到一定作用。藥物治療以消炎鎮痛、營養神經為主,主要用于急性期止痛,緩解期效果欠佳,且容易出現胃黏膜損傷。神經根型頸椎病歸屬于中醫學痹證、頸肩痛、肩背痛等范疇[5],治療以溫經通絡止痛為主,推拿手法、針刺療法、電針療法、穴位注射療法、中藥療法均可使經絡暢通,正氣得扶,邪氣得除。本研究觀察四位一體推拿療法聯合溫針灸治療神經根型頸椎病氣滯血瘀型證的療效,現報道如下。

1 資料與方法

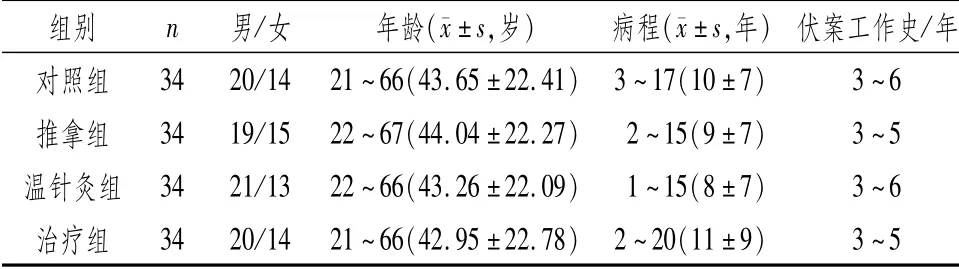

1.1 一般資料選取2017年10月至2019年10月本院診治的神經根型頸椎病氣滯血瘀證患者136例,按照隨機數字表法分為對照組、推拿組、溫針灸組和治療組,每組34例。四組患者性別、年齡、病程等方面比較,差異無統計學意義,具有可比性(P>0.05),見表1。遵照《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法(試行)》,本研究獲得本院倫理委員會批準并全過程跟蹤。

表1 四組神經根型頸椎病患者一般資料比較 例

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷 參照《神經根型頸椎病診療規范化的專家共識》(2015年)[6]制定:①存在定位性神經根性壓迫癥狀,典型的根性癥狀和體征,且范圍與頸脊神經根支配區域一致;②臂叢牽拉試驗或壓頸試驗陽性;③X線或CT檢查提示,由于頸椎退行性改變導致神經根周圍骨質增生或形成骨贅,或椎間孔狹窄等,或MRI提示神經根受壓;④排除其他具有頸肩部或上肢疼痛麻木表現的疾病。

1.2.2 中醫診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[7]擬定,主癥:頸部、肩部或上肢疼痛,疼痛固定;次癥:兼見上肢麻木;舌脈:舌質暗紅或有痕斑,脈弦或澀。

1.3 病例納入標準符合神經根型頸椎病診斷標準;年齡18~70歲;自愿參加本研究,簽署知情同意書者。

1.4 病例排除標準不符合上述神經根型頸椎病診斷標準者;合并有嚴重內科疾病者;排除頸椎骨折、肩關節周圍炎、胸廓出口綜合征等疾病者;經MRI或CT檢查排除腫瘤、脊柱結核者。

1.5 病例剔除或脫落標準因個人原因主動要求退出且療程不超過1/2者;因各種原因失訪且療程不超過1/2者;患者依從性差,同時接受其他治療者;試驗過程中患者出現嚴重不良反應,需緊急處理者;因各種原因導致資料不全影響統計結果者。

1.6 治療方法對照組給予頸復康沖劑內服治療。采用頸復康沖劑,每次1包,日2次,連續治療4周。

推拿組在對照組治療的基礎上給予四位一體推拿療法治療。以理氣活血、通絡止痛為治療原則,采用肌肉放松、粘連松解、錯縫復位、一指禪點穴等四位一體推拿療法。施術者對患者頸項、枕后及肩部肌群施以捏、揉、拿、按等手法,松解粘連,首次推拿對頸椎錯位及關節錯縫進行復位。同時,點按風池、大椎、肩井、天宗、曲池、合谷、膈俞、血海、太沖、阿是穴等,每穴200次。每日1次,每次30 min,連續治療4周。

溫針灸組在對照組治療的基礎上給予頸夾脊穴溫針灸治療,常規進針得氣后,于針柄處置艾條約1 cm,點燃后適當時間更換艾條,以患者能耐受、不燒傷為度,每次30 min,每日1次,連續治療4周。

治療組在對照組治療的基礎上給予四位一體推拿聯合溫針灸治療,每日1次,連續治療4周。

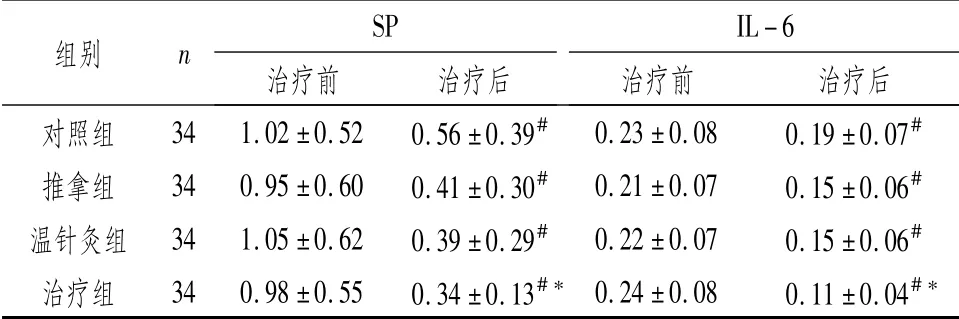

1.7 觀察指標觀察四組患者臨床療效、癥狀積分、P物質(substance P,SP)和白細胞介素-6(Interleukin-6,IL-6)水平[8]、頸椎功能障礙指數(neck disability index,NDI)評分[9]、復發率及安全性。癥狀體征積分變化:治療前后對患者頸臂疼痛、臂手麻木、頸部功能活動、頸椎病變節段棘突旁壓痛、椎間孔擠壓試驗等五個方面評估,每個方面根據癥狀無、輕、中、重4個級別,分值為0~3分,分值越高表示病情越重。NDI評分:從個人護理、疼痛強度、重物提起、頭痛、閱讀及注意力集中等6個方面評估,每個方面分值為0~5分,分值越高表示病情越嚴重。晨取空腹靜脈血8 mL,利用放免法檢測血漿P物質與IL-6水平,P物質水平越高表示神經損傷越嚴重,IL-6水平越高表示炎癥反應越嚴重。

1.8 療效判定標準治愈:癥狀體征基本消失,癥狀積分減少率≥75%;顯效:癥狀體征明顯好轉,75%>癥狀積分減少率≥50%;有效:癥狀體征有所好轉,50%>癥狀積分減少率≥25%;無效:癥狀體征無好轉甚至加重,癥狀積分減少率<25%[7]。

1.9 統計學方法采用SPSS 22.0統計軟件分析,計量資料采用均值±標準差(±s)表示,組間比較用單因素方差分析和t檢驗,計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異顯著,具有統計學意義。

2 結果

2.1 四組神經根型頸椎病患者臨床療效比較具體結果見表2。

表2 四組神經根型頸椎病患者臨床療效比較 例

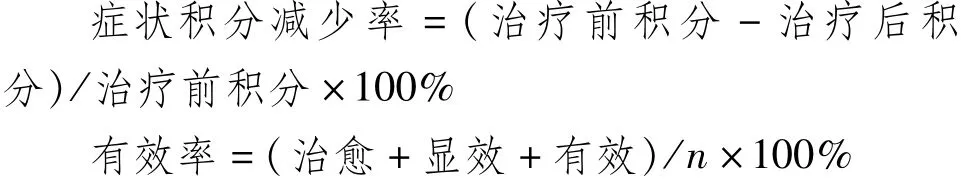

2.2 四組神經根型頸椎病患者治療前后癥狀積分比較具體結果見表3。

表3 四組神經根型頸椎病患者治療前后癥狀積分比較 (±s,分)

表3 四組神經根型頸椎病患者治療前后癥狀積分比較 (±s,分)

注:與本組治療前比較,#P<0.05;與對照組、推拿組、溫針灸組治療后比較,*P<0.05

組別 n 治療前 治療后對照組 34 7.36±2.93 4.09±1.67#推拿組 34 7.34±3.05 2.46±1.60#溫針灸組 34 7.39±3.09 2.36±1.45#治療組 34 7.42±2.97 1.65±1.36#*

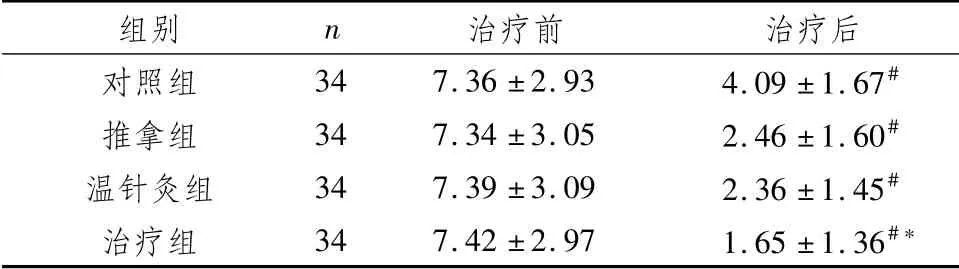

2.3 四組神經根型頸椎病患者治療前后SP、IL-6水平比較具體結果見表4。

表4 四組神經根型頸椎病患者治療前后SP、IL-6水平比較 (±s,mol·L-1)

表4 四組神經根型頸椎病患者治療前后SP、IL-6水平比較 (±s,mol·L-1)

注:與本組治療前比較,#P<0.05;與對照組、推拿組、溫針灸組治療后比較,*P<0.05

組別 n SP治療前 治療后IL-6治療前 治療后對照組 34 1.02±0.52 0.56±0.39#0.23±0.08 0.19±0.07#推拿組 34 0.95±0.60 0.41±0.30#0.21±0.07 0.15±0.06#溫針灸組 34 1.05±0.62 0.39±0.29#0.22±0.07 0.15±0.06#治療組 34 0.98±0.55 0.34±0.13#*0.24±0.08 0.11±0.04#*

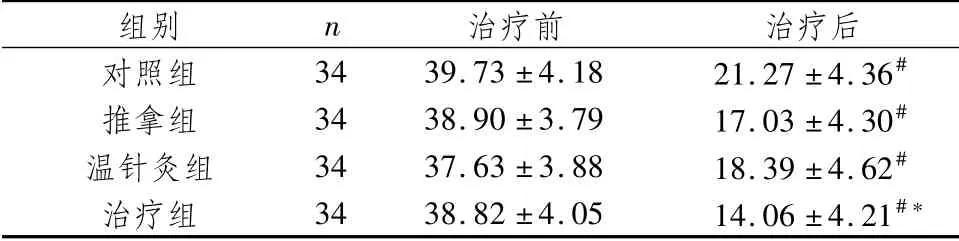

2.4 四組神經根型頸椎病患者治療前后NDI評分比較具體結果見表5。

表5 四組神經根型頸椎病患者治療前后NDI評分比較 (±s,分)

表5 四組神經根型頸椎病患者治療前后NDI評分比較 (±s,分)

注:與本組治療前比較,#P<0.05;與對照組、推拿組、溫針灸組治療后比較,*P<0.05

組別 n 治療前 治療后對照組 34 39.73±4.18 21.27±4.36#推拿組 34 38.90±3.79 17.03±4.30#溫針灸組 34 37.63±3.88 18.39±4.62#治療組 34 38.82±4.05 14.06±4.21#*

2.5 四組神經根型頸椎病患者復發情況比較具體結果見表6。

表6 四組神經根型頸椎病患者復發情況比較 例(%)

2.6 四組神經根型頸椎病患者不良反應比較治療期間,各組患者均未出現皮膚潰瘍、水泡、感染等不良反應。

3 討論

中醫學中無頸椎病概念,結合臨床癥狀,多屬于“痹證”[10],多由于風寒濕邪侵襲頸部,導致氣血運行受阻,凝滯筋脈,或氣血虛弱,筋骨脈絡失養,或由于外傷、過勞引起局部關節筋骨損傷,氣血運行滯澀,最終導致經絡不通,或脈絡肌肉失養,出現疼痛、麻木、無力等癥狀。《濟生方·旭痹》記載:“風寒濕三氣雜至,合而為痹。”《素問·痹論篇》記載:“痛者,寒氣多也,有寒故痛也。”因此,頸椎病基本病機為經絡閉塞,氣血不通,臨床最常見的辨證分型為風寒阻絡型、肝腎虧虛型和氣滯血瘀型等[11]。神經根型頸椎病是西醫分型較常見的一種頸椎病,由于頸椎間盤側后方突出或頸椎關節退變增生等導致神經根受刺激壓迫而發生的疼痛性疾病,現代醫學研究表明,其多與自身免疫因子、退化、生活習慣、勞動環境等因素密切相關[12-13]。

近年來,大量研究表明,中醫治療神經根型頸椎病療效確切,尤其是中醫外治法,如針刺、灸法、推拿、穴位埋線等非藥物特色療法,具有不良反應少,患者依從性高等優勢[14-16]。非藥物特色療法可能具有抑制炎癥反應、促進局部椎間盤代謝等類藥物作用,可緩解頸椎關節疼痛、不適等癥狀。

中醫推拿具有疏通經絡、調和氣血、理筋整復的作用,《醫宗金鑒》云:“氣血郁滯,為腫為痛,宜按摩法,按其經絡,以通郁閉之氣,摩其壅聚,以散瘀閉之腫”,通過不同的手法,作用于特定的穴位,不僅有局部治療作用,還可通過能量和信息轉化,調節全身多系統疾病。現代醫學研究認為,推拿具有調節血液循環的作用,對軟組織損傷有獨特作用,可松解粘連、糾正錯位、促進組織修復[17]。陳道亮[18]選取風池、風府、百勞等穴位,以一指禪手法松肌理筋,配合扳、搖等手法整復關節,治療神經根型頸椎病3個月后,有效率達94.8%。李書耀等[19]將107例神經根型頸椎病患者隨機分為兩組,對照組行常規物理治療,研究組在對照組治療的基礎上給予正骨推拿治療,結果,研究組頸部各項活動指標均顯著高于對照組(P<0.05),正骨推拿聯合理療可提高頸部活動度,消除水腫,減輕疼痛,提高治療效果。

溫針灸是艾灸與針刺結合的治療方法,具有溫經通絡、行氣活血、散瘀止痛等作用,適用于風寒濕痹或瘀血阻絡引起的肢體活動障礙[20]。現代醫學研究證實,溫針灸利用艾火溫和的熱力擴張局部毛細血管,改善微循環,促進局部炎性物質吸收,具有緩解肌肉痙攣、鎮痛消腫作用[21]。溫針灸在神經根型頸椎病的治療中,取穴相對靈活,可結合穴位和神經走向來進行溫針灸。朱毅等[22]將108例神經根型頸椎病患者隨機分為針刺組、溫針組和溫針補瀉組,結果提示,溫針灸結合補瀉手法的整體療效更好。

本研究通過對四位一體推拿手法結合溫針灸治療神經根型頸椎病氣滯血瘀證的臨床效果進行分析,溫針灸組和推拿組有效率均高于對照組,癥狀積分低于對照組,而治療組有效率高于其他三組,癥狀積分低于其他三組,說明溫針灸、推拿能明顯緩解神經根型頸椎病患者疼痛、麻木癥狀,減輕頸椎功能障礙,有較理想的治療效果,藥物、推拿、溫針灸綜合應用臨床療效更佳。神經根型頸椎病患者因椎間孔狹窄、骨質增生等原因,血管、神經受壓,局部出現炎性物質浸潤,發生充血、水腫、炎性反應及傳導性損害。P物質是一種神經源性炎癥介質,具有參與感覺信息傳遞、增加血管通透性等生物活性,IL-6是急性期炎性反應的主要細胞因子介體,在神經損傷性疾病中,P物質及IL-6水平顯著升高,兩者對疼痛及炎癥反應具有很高的敏感性,且與疾病嚴重程度呈正相關。本研究結果表明,溫針灸和推拿治療可降低血清炎性因子水平,抑制炎性反應,減輕頸肩部炎性損傷。

綜上所述,四位一體推拿療法結合溫針灸治療神經根型頸椎病,可顯著緩解神經根型頸椎病引起的疼痛、麻木癥狀,改善肌肉供血供氧情況及頸部生理功能,作用機制可能與調控血清P物質、IL-6濃度,以抑制炎性反應有關。