包頭市生態空間管控策略研究

文/中國建筑設計研究院有限公司城鎮規劃設計研究院 范凱陽

北京土人城市規劃設計股份有限公司 劉雨佳

0 引言

隨著城市化進程加快和社會經濟水平提升,城市規模飛速擴張,不斷侵占外圍生態空間,造成生態空間碎片化加劇,使其無法形成有機整體,生態問題日益突出。城市擴張缺乏對生態保護問題的思考,導致城市生態環境遭受不同程度破壞,生態環境質量下降,打破城市生態系統的平衡,居民生活質量和社會發展水平持續下降。

隨著歷史發展,包頭市從邊疆要塞轉變為國家重要工業基地。改革開放后,包頭市城市空間迅速擴張,為尋求發展,不斷吞噬生態空間,城市周邊的綠色空間持續減少。包頭市位于國家“三屏兩帶”生態安全戰略格局的北方防沙帶內,處于草原向荒漠草原過渡的邊緣地帶,生態結構單一,全市森林覆蓋率僅16.9%。脆弱的生態環境屢遭破壞,區域環境質量下降,包頭市城市周邊自然環境提升迫在眉睫。

1 生態資源要素分析

包頭市地處渤海經濟區與黃河上游資源富集區交匯處,內蒙古中西部,北部與蒙古國接壤,南鄰黃河,東西接沃野千里的土默川平原和河套平原,陰山山脈橫貫中部,山峰平均海拔2000m,最高峰海拔2324m。包頭市是國務院首批確定的13個較大城市之一,是內蒙古自治區最大的工業城市,是國家重要的基礎工業基地。

包頭市自然資源豐富,其中心城區北靠陰山,南擁黃河,市內有8條水系廊道縱向穿越城區。“城起山河間,碧水環草原”,包頭市有極為優越的生態、景觀資源及山水格局。

1.1 山體基質

包頭市區北部的陰山山脈綿長厚重,山體起伏柔緩,相對高度較低。其中梅力更的大樺背為包頭市北部山區最高點,海拔2245m,相對高度約1200m。包頭市正北部其他山丘相對高度均在600~900m。山體南坡山勢緩慢傾斜,承托包頭城區。從陰山和包頭市城區的體量關系來看,它不是威壓包頭市的高山,而是橫亙其北的靠山。山體作為城市的背景畫布,勾勒出城市天際線輪廓,構成一幅城市山水畫。山地地區地形變化大,坡度較大,不適宜建設,應作為城市的生態空間進行保護。

1.2 黃河生態廊道

包頭市南鄰黃河,沿黃地區形成長170km,寬3km的狹長區域。黃河水量充沛,生態環境良好,每年夏季為豐水期,冬季為枯水期。黃河以南北兩側的景觀道路為防洪堤壩,防洪標準為50年一遇。近年來,黃河由于水流量關系多次改道,但從未超出堤壩范圍。

包頭黃河國家濕地公園是我國最大的嚴寒高緯度國家濕地公園,生態環境良好,物種豐富,景色宜人,由昭君島、小白河、南海湖、共中海和敕勒川5個片區組成。

1.3 河流水系

包頭市區內河流水系眾多,主要有“八水、四庫、四湖”。

1.3.1 八水

“八水”為縱穿城區的8條河流廊道。包頭市屬半干旱中溫帶大陸性季風氣候,氣溫適度,降水較少。包頭市河流廊道水量較少,按照功能與形態可分為河流和防洪溝2類,其中河流包括昆都侖河、四道沙河、二道沙河、東河,目前均在整治中,已完成整治的河段水量充沛,景觀環境較好。昆都侖河黃河大街至黃河河段周邊農田及開敞空間較多,不宜進行開發建設,城市應遠離河道發展;昆都侖河昆都侖水庫至黃河大街河段、四道沙河、二道沙河、東河,穿越包頭市區,河道周邊多為城市建設用地,景觀環境較好,河道與城市空間相結合形成城市重要的開敞空間,城市宜靠近河道發展。未完成整治的河段水量較少,景觀風貌較差,整體空間環境有待提升。防洪溝包括哈德門溝、白銀湖及其周邊廊道、阿善溝、五當溝,河道寬闊且常年無水,在洪水發生時是城市重要的行洪通道。防洪溝均從城市近郊穿過,缺乏整治,景觀環境較差,周邊多為農田、工業區及自然保留地。

1.3.2 四庫

“四庫”為城市的4個大型水庫,包括昆都侖水庫、香柏溝水庫、花圪臺人工水庫和東河水庫,水量充沛,景觀環境較好。

1.3.3 四湖

“四湖”是黃河沿線的4個大型湖泊,包括西海湖滯洪區、小白河滯洪區、南海湖滯洪區和白銀湖。除白銀湖外的3個湖泊均已劃入包頭黃河國家濕地公園,生態環境良好。白銀湖周邊多為工業區,但經局部改造提升,景觀環境逐步提升。

1.4 農田生態斑塊

“黃河百害,唯富一套”,包頭市所處的“前套”地區水草豐沃,孕育最初集聚于此的包頭人。黃河周邊農田資源豐富,是包頭市中心城區內農田最集中的區域,沿岸村莊與農田交錯,造就自然田地景觀,其農田主要集中于城區西南部及城區東南部的五當溝兩側、白銀胡南部。包頭市農田資源受自然和人類雙重因素影響,生態環境脆弱,開發利用難度較大。

2 城市生態格局構建

2.1 現狀生態環境問題

包頭市原有本底生態基礎條件好,背山面水,八脈貫城。陰山山脈由于其生態與景觀特點,更多被遠觀,從視覺上看山是城市的遠景,從空間上看山是城市的背景。黃河是包頭市的生活之源與生態之源,自古孕育包頭人。由于黃河水位的不確定性,城市遠離黃河發展,黃河也保持良好的生態環境。

近年來,在社會經濟發展中,包頭市良好的生態本底逐步成為城市發展背景,自然與城市缺乏有效連接。城市發展過程中由于過度注重空間的經濟屬性,綠色空間被擠壓,30年來,城市建設侵占生態空間,造成生態格局不穩定、不清晰,主要體現如下。

1)山水視廊被阻隔,城市感知較差,城市建設未重視與周邊山水的景觀廊道塑造。

2)山、水、城之間界面破碎,觀山風景不佳,城市外圍的低端產業區、棚戶區、礦區零散破舊,風貌較差,且缺少管控。

人類對于生態環境越來越重視,理論學說豐富。19世紀末,霍華德認為應建設兼有城市和鄉村優點的理想城市,稱之為“田園城市”,“田園城市”是早期人們對于城市與生態環境和諧共融的新型城市形態的設想;麥克哈格在《設計結合自然》中強調人與自然環境之間有著不可分割的依賴關系,倡導應用無控制增長模型分析土地現狀和將來發展的物質成果,采用自然地理決定論來揭示最佳的發展模式,并提出著名的“千層餅”模式;近年來,我國的生態城市理論層出不窮,如“海綿城市”“蔓藤城市”等,在業界引起巨大反響。

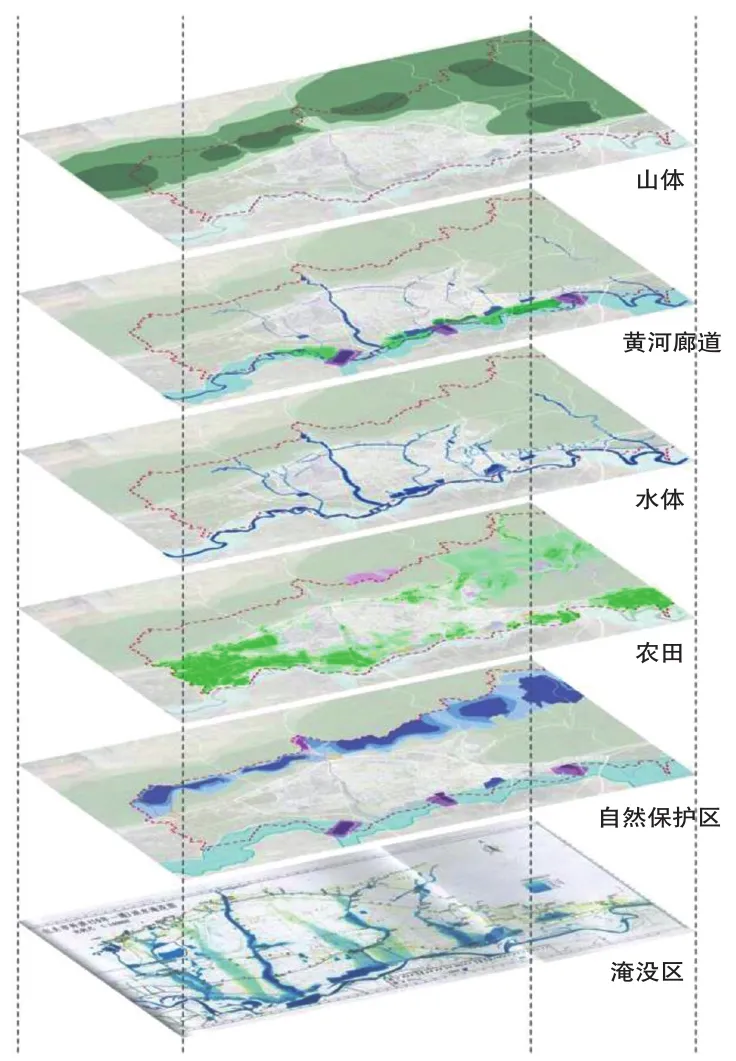

包頭市自然資源豐富,通過麥克哈格的“千層餅”模式,將包頭市的山體、水體、農田、自然保護區、黃河廊道、淹沒區等生態因子作為相互聯系的整體,遵從自然固有的價值和自然過程,以因子分層分析和地圖疊加技術為核心,梳理疊加各生態因子,構建包頭見山望水的整體空間格局(見圖1)。

圖1 生態要素疊加

2.2 “北屏、中城、南帶”生態格局的構建

包頭市北部山體生態空間連綿成片,空間形態與平原地區完全不同,應作為統一整體考慮。南部黃河廊道沿線生態景觀資源眾多,并沿黃河帶狀分布。山水之間為包頭市中心城區。北、中、南3種城市空間區別明顯,城市空間結構明晰。

遵循城鄉空間統籌、建設與非建設用地整合、多目標綜合、生態保護與城鄉發展兼顧的規劃策略,有助于協調城市空間與生態空間的關系。為構建城鄉一體的綠色生態空間網絡,改善城市生態環境,促進城鄉可持續發展,應加強對陰山山脈生態環境保護,在東側老爺廟山處劃定沙爾沁生態恢復區,與梅力更自然保護區、大青山國家級自然保護區,組成城市北部生態屏障。包頭市中心城區依托哈德門溝、昆都侖河、四道沙河、二道沙河、東河、白銀湖及其周邊廊道、阿善溝、五當溝8條水系打通城市水網,濱水區域形成連續的公共開敞空間,構建城市綠脈,凸顯包頭山水特色。綠色開敞空間與城市空間交織共融,構建藍綠生態城市。在黃河及其周邊片區加強水資源的保護與利用,依托昭君島西海湖濕地公園、小白河濕地公園、南海子濕地自治區級自然保護區、萬水泉環城郊野公園、九東環城郊野公園,打造黃河濕地保護帶,構建“北屏、中城、南帶”的城市生態格局。

3 結語

包頭市有優越的生態優勢及豐富的生態資源,對生態空間的保護要深入貫徹落實科學發展觀,以實現可持續發展為目標。包頭市生態環境的保護及提升是漫長的過程,現階段對包頭生態空間的管控主要體現在沿山、濱水、臨黃3個城市重要生態區域。沿山區域是城市與山體相互交織的區域,由于山體空間的獨特性,要控制好城市發展邊界,避免削山挖山情況,同時控制開發強度,避免建筑過高遮擋山體,塑造良好的觀山視廊。市內濱水區域是人與自然活動聯系最緊密的開敞空間,也是城市重要的活力空間,河流廊道是城市重要的綠色通廊與通風廊道,需對河道兩側的空間進行管控,保持城市綠廊的暢通,同時打造良好的視線通廊。臨黃區域是城市最大、最重要的開敞空間,從安全及景觀角度確定城市的可開發區域,控制建筑體量,避免城市空間遭受自然災害破壞,打造景觀環境優美的濱黃景觀帶。同時,帶動城市其他生態空間如公園、田園等區域的環境提升。以人為本,科學規劃,統籌安排,將包頭市建設為社會、經濟、文化、生態環境可持續發展的生態都市。